現代の日本では、飲食店ではおいしい料理を食べることができ、スーパーやコンビニではたくさんの食品が並び、私たちの食事を豊かにしてくれています。

その一方で、食品ロスという大きな問題が発生しており、近年ニュースや新聞で取り上げられる機会が増えました。

食品ロスというと、なんとなく食べ物を捨てることだと分かりますが、その現状やどのような問題が発生しているのかまでは把握できていない人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では食品ロスについて詳しく解説していきたいと思います!

まずは、食品ロスの意味や似ている言葉との違いから確認していきましょう!

目次

食品ロスとは

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。

言葉自体は30年ほど前から使われていますが、近年、飢餓や環境の問題解決が急がれていることにより、注目を集めるようになりました。

また、最近では食品廃棄やフードロスという言葉を目にする機会も増えています!

食品ロスとこれらの言葉に違いはあるのでしょうか。

食品ロスと食品廃棄の違い

食品ロスと食品廃棄、よく似ている言葉ですが実は意味が異なります!

食品廃棄は可食部に加え、肉や魚の骨、貝の殻といった元々食べられない部分(不可食部)を廃棄すること。

食品ロスはまだ食べられる食品(可食部)を捨ててしまうこと

つまり、食品廃棄=食品ロス+不可食部であるといえるのです!

食品ロスとフードロス、どちらが正解?

食品ロスとフードロス、単語としては同じ意味を持つ言葉のように思えますが、こちらも食品廃棄同様に意味が異なります!

食品の生産から消費までの流れを簡単に表すと、

生産→製造・加工→流通(卸業など)→小売(スーパーなど)・外食→家庭(消費者)

となります。

国連食糧農業機関(FAO)の定義では、食品の生産から流通までに生じた食品ロスをフードロス(Food Loss)、小売や外食から家庭間の食品ロスをフードウェイスト(Food Waste)としています。*1)

一方で、日本では生産から家庭での消費までのすべての流れで発生した食品廃棄物を食品ロスと表現しています。

つまり、日本における食品ロスは海外でいうフードロスとフードウェイストを合わせたものといえるでしょう。

この記事においても食品ロス=フードロス+フードウェイストとして進めていきたいと思います!

食品ロス(フードロス)が引き起こす問題

では、食品ロスはなぜ問題とされているのでしょうか。

ここからは食品ロスによる環境への影響をピックアップして見ていきたいと思います。

食品ロスは地球温暖化や埋め立て問題、バーチャルウォーターの減少など、環境に大きく影響を及ぼすことがわかっています。

1つずつ確認していきましょう!

焼却時に排出する温室効果ガスによる地球温暖化

家庭や事業所から発生する食品ロスの多くは、生ごみとして焼却処理され、大量の温室効果ガスを排出します。

世界資源研究所(WRI)によると、食品ロスから排出される温室効果ガスの量は全排出量の約8%を占めています。*2)

食品ロスが増えれば増えるほど、地球温暖化が加速してしまうのです。

埋立地の不足

たくさんの食品を廃棄するとたくさんの焼却物=灰が発生します。しかし近い将来、その灰の行き場がなくなる恐れがあるのです。

日本の一般廃棄物(いわゆる普通ごみ)の最終処分場は1,639施設ありますが、平均するとあと21.6年で満杯になってしまうといわれています。*3)

最終処分場の新設は、周辺住民の反対が多いことや、海を埋め立てたり森を切り開くなど広大な土地が必要になるといった課題が生じるため容易ではありません。

今ある施設や土地資源を守るためにも食品ロスの削減が求められています。

バーチャルウォーターの減少

バーチャルウォーターとは、輸入食料を自国で生産する場合にどのくらいの水が必要かを推定したものをいいます。

食品を生産するにはたくさんの水が必要になります。

例えば、オレンジジュースを1杯入れるには170リットル、とうもろこし1kgを生産するには1,800リットルもの水(バーチャルウォーター)が必要になります。*4)

つまり輸入した食品を廃棄することは、間接的に現地で使用された水を無駄にすることと同じ意味を持ちます。

このように、食品ロスはさまざまな影響を及ぼすのです。

【世界】食品ロス(フードロス)の現状と原因

続いて世界の食品ロスの現状を見ていきましょう!

世界の現状

2019年に発表されたFAO(国際連合食糧農業機関)の報告書によると、世界では毎年約13億トンの食料が廃棄されています。これは、世界の食料生産量の3分の1に当たる量です。*5)

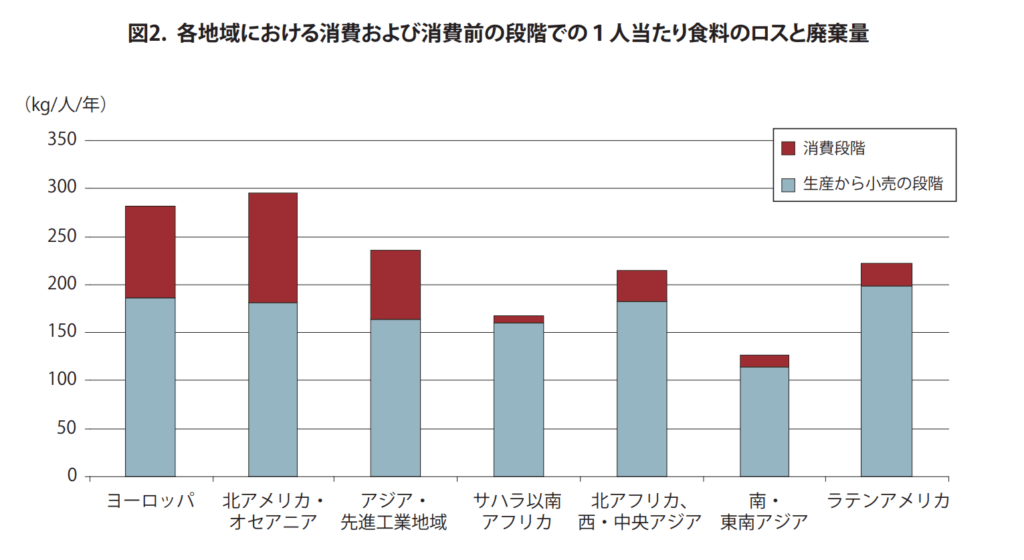

地域ごとに見ると、ヨーロッパや北アメリカ・オセアニアなど、先進国で多くの食品ロスが生まれていることが分かります!

先進国における食品ロスの原因の1つに、外観品質基準があります。

外観品質基準

先進国では、商品の外観品質基準が高いために、製造しても販売されずに捨てられてしまう物がたくさん存在します。それは食品も例外ではありません。

例えば、製造過程でクッキーの端が欠けてしまった場合、味や賞味期限などの品質には問題がなくとも商品の見た目の規格から外れるために破棄されてしまいます。

農作物でも同様の問題が生じています。生産の過程で傷がついたり、形が歪んでしまった野菜などは消費者から敬遠されるため、出荷販売されないことが多いといわれています。

このように、食べられるのに廃棄される食品がたくさんある一方で、2020年版「世界の食料安全保障と栄養の現状」によると、飢餓に苦しむ人は2019年時点で約6億9,000万人おり、前年の2018年からは1,000万人近く増加したと推定されています。*6)

まだ食べられるのに捨ててしまう地域もあれば、飢えに苦しむ貧しい人々もいる。この地域による食の格差を「食の不均衡」と呼びます。

では、なぜ飢餓に苦しむ人々は減らないのでしょうか。

途上国ではインフラの未整備が食品ロスの原因に

実は、世界では年間約40億トンの食料が生産されており、適切に配分されれば世界の人口を賄うには十分な量といわれています。*7)

しかし、途上国ではインフラの未整備による食品ロスが見られ、40%以上が出荷前に発生しています。これが飢餓の原因の1つとなっているのです。*5)

順を追って見ていきましょう。

交通インフラの未整備

収穫した作物を売るには、まず市場に運ぶ必要があります。

しかし、途上国では道路が舗装されていないために、輸送中に食品を落としてしまい、食品ロスが生まれるケースがあります。

また、車やバス、電車といった交通手段が整っていないため、一度に多くの物を運べなかったり、遠くの市場まで食品を運べないなどの理由で食品が余り、結果的に傷んで捨てられてしまいます。

電気が通っていないことによる弊害

また、電気が使えないことも食品ロスの原因となります。

世界には日常的に電気を使用できない人々がたくさん存在しています。

IEA(国際エネルギー機関)によると、2018年時点で、世界には約8.6億人もの人々が電力供給を受けていません。この人数は日本の人口の約7倍にあたり、その多くがサハラ以南のアフリカや南アジアで暮らす人々です。

電気が通っていないと食品加工設備や冷蔵庫などの保存設備を利用できません。そのため、長期間の保存ができずに、廃棄されてしまうのです。*2)

つまり、収穫できても売り物にならなければ、途上国の人々は収入を得られません。お金がなければ、食料を買うこともできないため、飢餓に苦しみ続けてしまうのです。

【日本】食品ロス(フードロス)の現状と原因

ここからは、日本の食品ロスの現状を確認しましょう。

東京ドーム5杯分の食品ロスが発生している

の公表-1024x213.png)

出典:食品ロス量(平成30年度推計値)の公表:農林水産省 (maff.go.jp)

令和2年度における日本の食料自給率は37%であり、残りの約6割を他国から輸入してまかなっています。*8)

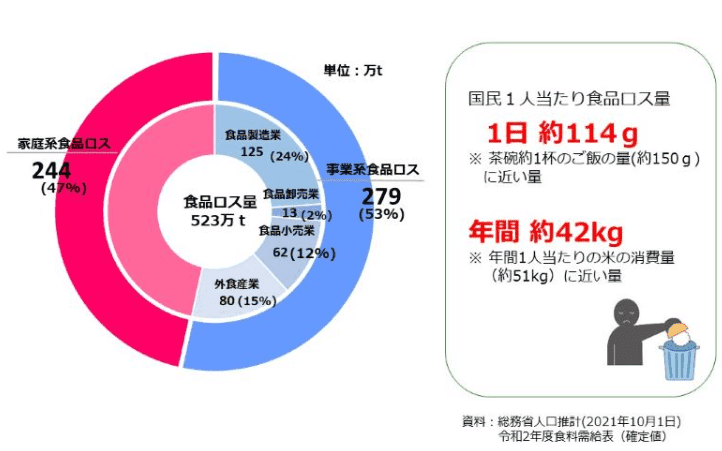

それにも関わらず、農林水産省・環境省によると平成30年度の日本の食品ロス量は年間600万トンと推計されています。これは東京ドーム5杯分とほぼ同じ量であり、日本人1人当たりお茶碗1杯分のごはんが毎日捨てられている計算になります。*9)

また、日本の食品ロス量は国連世界食料計画(WFP)の年間食品援助量(約420万トン)の1.5倍にあたります。*10)

次に食品ロスの内訳を確認します。

食品ロスの内訳

日本の食品ロスは、事業者から発生する事業者系食品ロスと、家庭から発生する家庭系食品ロスに分けられます。

事業系食品ロスは324万トンで全体の54%、家庭系食品ロスは276万トンで全体の46%となっており、割合はほぼ半々です。

つまり、食品ロスを効果的に削減するには事業者と私たち消費者、どちらもが積極的に行動する必要があるのです。

次の項では事業系食品ロス、家庭系食品ロスについてそれぞれ詳しく見ていきましょう!

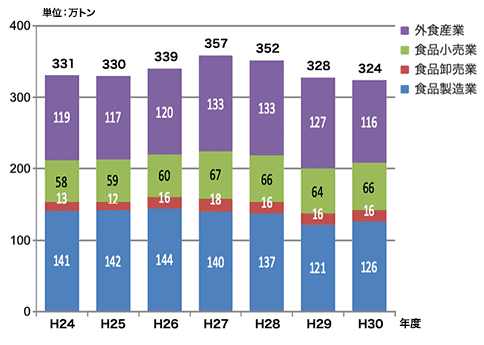

事業系食品ロス

事業系食品ロスは、

- 食品製造業(食品メーカー)

- 食品卸売業(食品メーカーと小売店・飲食店を繋ぐパイプ役)

- 食品小売業(スーパーやコンビニなど)

- 外食産業(レストランなど)

から発生する食品ロスのことで、平成30年度におけるそれぞれの食品ロスの割合は、食品製造業は126万トン、食品卸売業は16万トン、食品小売業は66万トン、外食産業は116万トンとなっています。*9)

続いて、各事業者による食品ロスの発生原因を見ていきましょう。

食品製造業

食品製造業とは、食品を生産する食品メーカーのことです。

食品製造業で発生する食品ロスはパンの耳などの製造工程のロスや、包装容器の印刷ミスといった規格外品の破棄、定番カット食品*などの返品が原因として考えられます。*11)

食品卸売業

食品卸売業とは、食品メーカーと小売店(スーパーなど)や飲食店を繋ぐパイプ役です。

食品卸売業は、一般的には小売店から注文を受けてメーカー商品を販売するため、食品ロスは発生しない仕組みになっています。

しかし、輸送中の破損や検疫などで輸入禁止となるなどの理由で食品ロスが発生しています。*12)

食品小売業

食品小売業とは、スーパーやコンビニなどのお店のことを指します。

食品小売業で発生する食品ロスは、新商品の販売や商品の規格変更による店頭からの撤去や納品期限切れ、売れ残りや破損品などが理由として挙げられます。

外食産業

外食産業とは、レストランや居酒屋などといった飲食店のことです。

外食産業での食品ロスの発生は、お客さんの食べ残しや、提供できなかった仕込み済みの食材などが原因として考えられます。

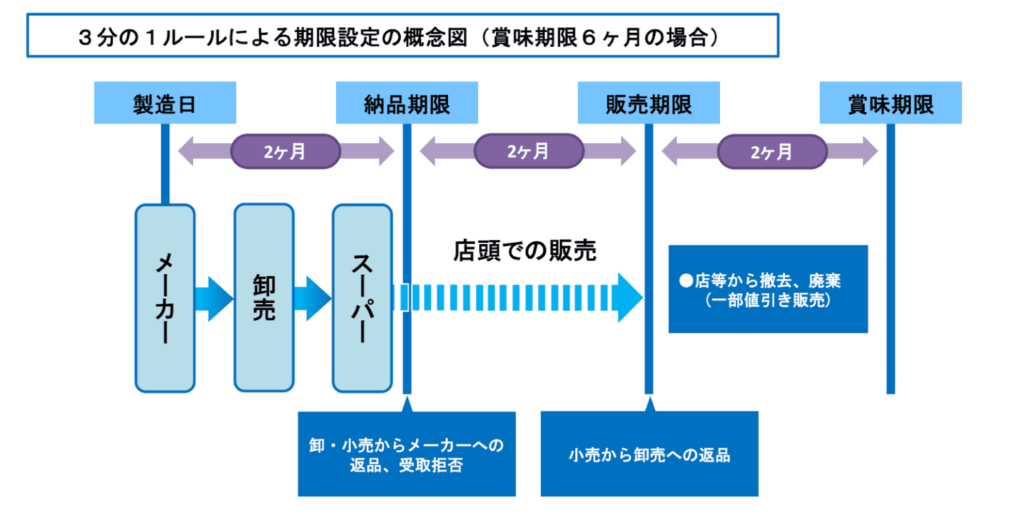

3分の1ルールの影響も

また、日本の食品流通には3分の1ルールというものがあります。これは食品メーカー、小売店、消費者の3者が、製造から賞味期限までの期間を均等に分け合うという考えに基づいて生まれたルールです。このルールは法律ではなく、あくまで慣習です。

賞味期限はその食品をおいしく食べられる期間であり、長期間保存できる食品に設定されています。

賞味期限は消費期限とは違って、期限が切れたからといってすぐに食べられなくなるわけではありません。

しかし3分の1ルールが適応されると、食品メーカーは賞味期限が3分の1過ぎてしまった商品を小売店(スーパーなど)に卸すことができなくなります。

また多くの小売店でも賞味期限が残り3分の1を切ってしまうと商品棚から撤去する傾向がみられています。

まだまだ食べられる食品が廃棄される可能性が生じるのです。

そこで食品ロスを解決するために、平成24年度から農林水産省が中心となって食品製造業・卸売業・小売店が連携してルールの見直しに取り組んでいます。

現在も農林水産省と企業が手を取り合い、納品期限を賞味期限の2分の1に見直した場合の食品ロス削減効果を検証しており、平成25年度から平成29年度にかけての返品率(3分の1ルール以外の返品も含む)は0.81%から0.47%に減少したという結果も出ています。*13)

続いては、家庭系食品ロスについて見ていきましょう。

家庭系食品ロス

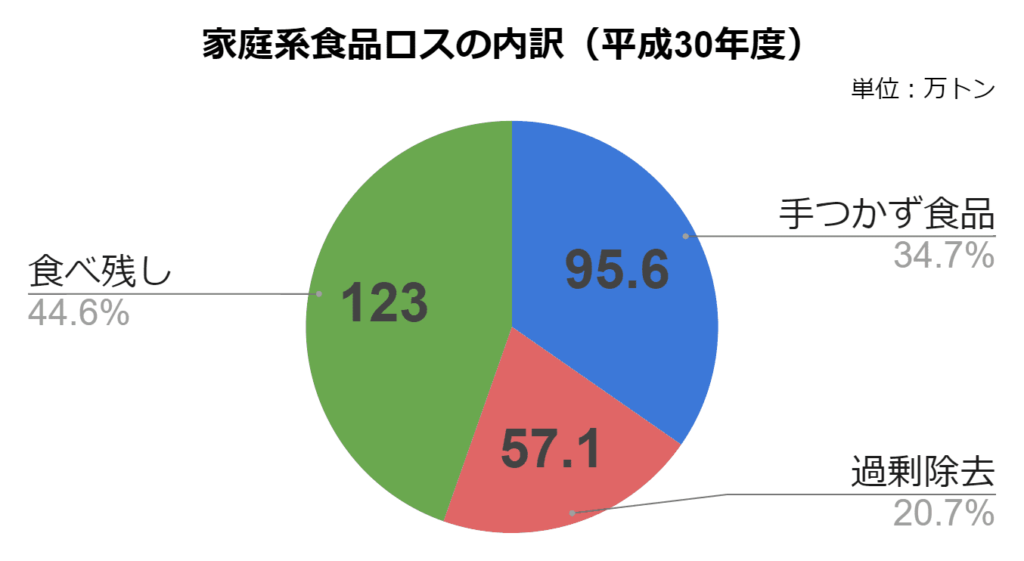

家庭系食品ロスは手つかず食品(直接廃棄)・過剰除去・食べ残しの3種類に分類できます。

環境省によると、平成30年度の家庭系食品ロスは276万トンと推計されており、割合としては手つかず食品(直接廃棄)は95.6万トン、過剰除去は57.1万トン、食べ残しは123万トンとなっています。*14)

手つかず食品(直接廃棄)

手つかず食品(直接廃棄)とは、期限が切れてしまい開封しなかった食品や使わないまま傷んでしまった食品など、何も手がつけられずに捨てられている食品のことです。

食品を買いすぎない、家にある食品の消費期限・賞味期限をこまめにチェックするといった対策が求められます。

過剰除去

過剰除去とは、野菜の皮を厚くむき過ぎるなど、本来食べられる部分を捨ててしまうことをいいます。キャベツの外側の葉や玉ねぎの外側をたくさんむいて捨ててしまうことも過剰除去に当てはまります。

野菜の皮や皮の境目は栄養が豊富な部分でもあります。できる限り薄く皮をむいたり、皮も料理に使用するなどして食品ロスを削減できるよう心がけたいですね。

食べ残し

食べ残しとは、食べきれずに冷蔵庫などで保存して結局食べなかった料理や、調理の際に部分的に使って余った食材などのことを指します。

対策としては料理を作りすぎない、余った食材は冷凍保存する、などが挙げられます。

ここまで食品ロスの概要について詳しく見てきました。次からは、食品ロスの削減に焦点を当てて見ていきましょう。

食品ロス(フードロス)の削減を目指した日本の取り組み

日本では、生産から消費までの全てにおいて、国と国民が一丸となって食品ロスを削減しようという食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)が始まっています。

食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)

食品ロス削減国民運動は、農林水産省、消費者庁、文部科学省、経済産業省、環境省の5省庁が連携し、国をあげて食品ロス削減を目指していく運動です。

「ろすのん」というキャラクターが、食品ロス削減への啓蒙を行っているのも特徴です。

「ろすのん」の名前は、食品ロスをなくす(non)という意味で、外見の真ん中の赤丸は「お皿」を、下の二本線は「お箸」をイメージしています。*15)

農林水産省 日本の食品ロスの現状と食品ロス削減のマーク「ろすのん」について教えてください。

ろすのんが食品ロスについて説明している動画もありますのでぜひチェックしてみてくださいね。

また、企業や飲食店がHPや包装、ポスターなどにろすのんを活用することを推進することで、事業所を通じて消費者の食品ロス削減への意識が高まるように働きかけています。

さらに、映画「0円キッチン」とのタイアップや3きり運動など、さまざまな活動を通して食品ロス削減の啓蒙が行われています。*16)

食品ロスの削減を目指した自治体の取り組み

近年では国だけではなく、自治体や企業も食品ロス削減を目指した取り組みを行っています。

それぞれの取り組みについて詳しく見ていきましょう。

姫路市食品ロスもったいない運動

姫路市では「もったいない」を合言葉に、姫路市食品ロスもったいない運動が行われています。

姫路市内の飲食店やホテルなどの事業所を対象にした「姫路市食品ロスもったいない運動推進店」登録制度の開始や、自治体都市では全国初となる食品ロス削減マッチングサービス「Utteco Katteco by タベスケ」の運用など、事業者系食品ロスの削減に取り組むとともに、市民への意識改革を図っています。

さらに、姫路市食品ロスもったいない運動は令和3年10月より姫路市近隣の市町にも拡大し、播磨圏域連携中枢都市圏食品ロスもったいない運動を展開しています。

長野県松本市や鳥取県では子ども向けに絵本を作成

長野県松本市や鳥取県では子どもの頃から食べ物を大切にする心を育むため、食品ロス削減をテーマにした絵本を作成しています。

絵本はそれぞれの自治体ホームページからダウンロードが可能です。

子どもだけではなく大人も食品ロスについて意識できるような絵本です。ぜひ一度読んでみてはいかがでしょうか。

食品ロスの削減を目指した日本企業の取り組み

食品ロスを削減するためには、国や自治体だけではなく、企業の取り組みが不可欠なのです。

次の項では、どのような取り組みが展開されているのかを見ていきましょう!

江崎グリコ

江崎グリコでは、豊かな地球環境を未来につないでいくためGlicoグループ環境ビジョン2050を策定しています。

その取り組みの1つに「食品廃棄物の削減」を掲げており、商品の生産から流通までに食品ロスを発生させない取り組みに力を入れる他、品質には問題がない規格外商品をアウトレット販売することで2050年までに食品廃棄物の95%削減(2015年比)を目指しています。

フードロス問題解決のために私たちにできること①日常生活で工夫しよう

ここまでは国や自治体、企業の取り組みを見てきましたが、私たち個人の行動も食品ロスの削減には重要です。

実際に、不要不急の外出を控えるようになったコロナ禍では、家庭で食べ物を捨てる量が減ったと回答した割合は18.0%に上るなど、食品ロスが削減されたというデータも出ています。*17)

そこで、ここからは私たちが今すぐ行える取り組みについて見ていきたいと思います。

計画的に買い物しよう

お買い得商品を見かけるとついつい購入してしまう人も多いと思います。

割引されている商品を買い、節約することは経済的で大切なことです。しかしその結果、家の中に賞味期限切れ・消費期限切れの食品が発生してしまったら節約の意味がなくなり、食品ロスも増え、良いことがありません。

買い物をするときは本当に必要なものか、家の中に在庫は眠っていないかを確認しましょう。冷蔵庫の管理はPantry Photoといったアプリを使うと簡単に確認できるのでおすすめです。

また、空腹時は余分に食品を購入しがちになります。買い物に行くときはお腹を満たしてからにすると良いでしょう。

残さないためのレシピを考えよう

1人で暮らしていても家族と暮らしていても、ちょうど良い量の食事を作るのは大変です。ついついたくさんの料理を作り、余らせてしまう方もいるのではないでしょうか。

そのような場合、元々のレシピの分量を作りたい人数分の量に計算してくれるレシピサイトの活用がおすすめです。

例えばKicthen Storiesというレシピアプリでは、分量を任意の人数分に設定する機能がついていて、食品をどのくらい購入したら良いかを教えてくれるため食品の買いすぎを防いでくれます。

さらには、作りたい人数分の食材分量を自動で計算してくれるため、世帯の構成に合わせた調理が可能になります。

適切な量を購入し、食べ切れる量の料理を作る。ぜひ実践してみてくださいね。

外食時には食べられる分だけ注文しよう

外食時や宴会時、ついつい頼みすぎてしまって料理を残してしまった経験はありませんか。

先述したように、外食産業による食品ロス量は116万トンもあり、この中には私たちが外食時に食べ残した食品ロスも含まれています。

外食時には人数に合った量を注文したり、食べ切ってから再注文することを心がけてみることが大切です。

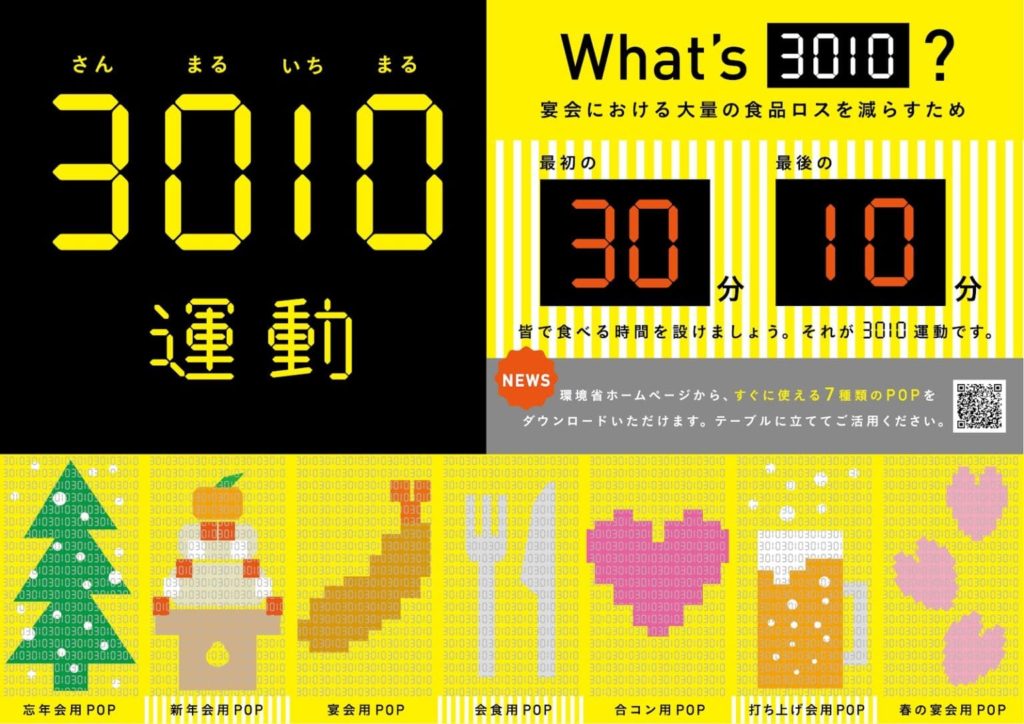

また、宴会時は3010運動を意識してみましょう。

3010運動とは、宴会時の食べ残しを減らすために乾杯後の最初の30分とお開き前の10分は席に着いて料理を食べましょうというキャンペーンです。

もとは2011年5月、長野県松本市の市長が宴会での食べ残しの多さを問題視し、市のゴミ削減を担当する部署と協力して展開させた運動です。

その後、各自治体が賛同を重ね、全国にじわじわと運動が広がり、最終的に日本の省庁が運動を支援するに至りました。

宴会ではたくさんの人との交流も大切ですが、提供された料理が手つかずのまま捨てられてしまうことが多いのも事実です。

幹事が料理を楽しみましょうなどと呼びかけること、出席者もまずは料理を味わうことで宴会時の食品ロスを大きく削減することができます。

現在はコロナ禍のため宴会を自粛している方がほとんどだと思います。コロナが収束し、再び宴会を楽しめる世の中になった際にはぜひ3010運動を心がけてみましょう。

フードロス問題解決のために私たちにできること②皮ごと食べよう

食品ロス削減に向けて個人ができることとして、野菜や果物を皮ごと食べることも重要です。

栄養面でのメリットも

野菜や果物の皮を食べることは食品ロス削減に効果的なことはもちろんですが、栄養学的にも良い効果があります。

例えばにんじんの皮。皆さんはスーパーで購入するにんじんは皮を剥く必要がないことをご存知でしょうか。

実はにんじんの皮は収穫・洗浄の際にほぼ剥がれ落ちており、残った薄皮はそのまま食べても問題はありません。

それどころかにんじんは皮の部分にβ-カロテンを多く含むため、そのまま食べた方がより多くの栄養を摂取できるのです。

とはいえ皮をそのまま食べるのは農薬が気になる、そんな方もいると思います。その場合は「ほたてパウダー」を利用するのもひとつの手です。

ほたての貝殻を高温で焼いてできたほたてパウダーは、水に入れると強アルカリとなり、残留農薬を除去する効果があるといわれています。

ほたてパウダーは洗濯や消臭にも使用できるので、気になる方はぜひ使ってみてくださいね。

皮ごと食べる際の注意点|オーガニック・無農薬の野菜を選ぶ

皮ごとおいしくいただくために、できるだけ農薬・化学肥料を使用しないオーガニックか無農薬の作物を選ぶようにしましょう。

日本の市場に出回る生鮮食品の多くは、農薬や肥料を使用して育てられています。

農林水産省のウェブサイトによると、栽培時に使用した農薬や化学肥料が作物に残る「残留農薬」が見られる場合があるとのこと。

特に皮や外側の葉には、かかった農薬がそのまま付着している可能性大です。

表面に残った残留農薬の数値は厳しく検査され、基準値を超えなければ、人がその農薬を生涯にわたって毎日摂り続けても問題ないとされていますが、一方で科学的な実証はまだありません。(※4)

野菜や果実を丸ごと食べたい場合、以下のような方法で食品を選ぶのがおすすめです。

- 有機JASマークの付いた商品を選ぶ

- 自分が住んでいる地域の有機・無農薬農家さんから直接購入する

- 自宅の庭やプランターで、化学肥料を使わずに育てる

毎日身体に取り入れるものだからこそ、自分にとってベストな選択をしたいですね。

調理の際の注意点|汚れをよく落とす

野菜や果実を丸ごと食べるときは、きちんと水でよく洗い、汚れを落とすことも大切なポイントです。

「オーガニックだから大丈夫」と思う方もいるかもしれませんが、ほとんどの作物は出荷までに、どうしても土埃や汚れがついてしまいます。

特に葉物野菜は、水で洗ってしまうと鮮度が失われてしまうため、洗わずに出荷するのが普通です。

やわらかいレタスや桃のようなものは手でやさしく、じゃがいも・かぶといった野菜はブラシを使って汚れを落としてから食べるようにしましょう。

皮ごと食べるためのレシピ5選

シンプルにおいしく!蒸し野菜

じゃがいもやかぶ・かぼちゃといった野菜は、シンプルに蒸して食べるのがおすすめです。

ゆでると栄養分が水で流れてしまうこともありますが、蒸し野菜なら野菜のうまみやエネルギーをぎゅっと閉じ込め、野菜が持つ本来の甘さを引き出すことができます。

・お好みの野菜(じゃがいも・かぶ・にんじん・かぼちゃ・大根など、季節の旬にあわせて)

・水

・塩

1.蒸し器を準備します。もし蒸し器がない場合は、深さのある鍋に少量の水を入れ、蒸し煮にするのもOKです。

2.野菜はお好みの大きさにカットします。大きめにすると食感を楽しめますし、小さめにすれば火が早く通るため時間短縮に。

3.水が沸騰したら、蒸し器に野菜を入れます。野菜の種類によって蒸し時間が変わりますので、10分おきに竹串をさして固さをチェックしましょう。中まで竹串がすっと通る程度になったら火を止めて、蒸し器から取り出します。

※途中で水がなくなりそうなときは、適宜足してください。

4.器に盛り、塩を振りかけたら完成。お好みでハーブを足すのもおすすめです。

オーブンに入れるだけ!簡単グリル野菜

もうひとつ簡単でおすすめなのが、野菜のオーブン焼きです。

野菜を切ってオーブンにセットするだけで出来るため、料理する気力がないときに最適。見た目が華やかな野菜を使うと、食卓をカラフルに彩ります。

(写真は、オーブンで焼いたなすや菊芋・スイートポテトなど)

・好みの野菜(根菜やブロッコリー・ズッキーニなど)

・オリーブオイル

・塩

1.野菜を食べやすい大きさに切り、天板に並べる。上からオリーブオイルをひと回しかけ、好みで塩をふる。

2.200度で予熱したオーブンに入れ、およそ15分焼く。

3.焼き色が付いたら取り出して器に並べる。

上からチーズを乗せたり、あらかじめスパイスを和えて下味をつけると、また違ったおいしさを楽しめます。

揚げたてがおいしい!皮ごと野菜&果実の天ぷら

いも類やにんじんはもちろん、皮ごとスライスしたりんごやいちじくを揚げると、甘味がギュッと詰まった逸品に早変わりです。

(写真は、畑で採れたじゃがいも&リトアニアの森で摘んだこごみの天ぷらです)

・お好みの野菜(じゃがいもやさつまいも・にんじんなど)

・お好みの果物(りんごやいちじく・バナナなど)

・小麦粉

・水

・揚げ油

・塩

1.野菜や果物は、皮ごと1~2cmほどのスライスにします。

2.衣をつくります。ボウルに小麦粉を入れ、少しずつ水を加えながら好みの固さにします。あまり柔らかすぎると、衣が落ちやすいので注意。

3.野菜・果物に衣をつけ、高温にあたためた油へ入れて揚げます。水分の多いバナナやいちじくは、衣を厚めにするのがおすすめです。

4.きつね色に揚がったら取り出します。好みで塩をつけていただきます。

ちなみに、里芋の皮や根菜の根っこ・葉っぱも、天ぷらもしくは衣を付けずに素揚げすると、おいしく食べられますよ。

根菜の葉っぱを活用!シンプルふりかけ

大根やかぶ・にんじんの葉っぱは、濃い目に味つけをしてふりかけにすれば、ごはんのお供にぴったりです。

・根菜類の葉っぱ

・ごま油(なたね油でもOK)

・醤油

・みりん

・塩

・煎りごま

1.根菜類の葉っぱは、細かく刻みます。

2.フライパンを火にかけ、油を広げたら葉っぱを炒めます。

3.ある程度火が通ったら、醤油とみりんを少しずつ加えて味を調節します。

4.火からおろし、好みで煎りごまを振りかけたら完成です。

冷蔵庫で保存すれば、1週間ほど日持ちします。醤油を味噌に変えてもおいしいですよ。

レシピ提供:のり

フードロス問題解決のために私たちにできること③食品ロスサイトやアプリを活用しよう

食品ロス削減に貢献できる食品ロスサイトやアプリを活用することも私たちにできることです。

現在日本では、全国の在庫ロスを抱える生産者などと消費者をつないだり、廃棄予定となった商品の割引クーポンがもらえたりするサービスが増えてきました。これらのサービスは、食品ロスの削減につながるだけでなく、通常の価格よりも安く販売されているケースが多いため、家計にも優しいものです。自分のニーズに合ったアプリを見つけて食品ロス削減に取り組んでみましょう。

とはいえ、どのようなサービスを使えばわからない方も多いと思います。そこで次では、食品ロスアプリ・サイトのおすすめを紹介します。

食品ロスアプリおすすめ10選

まずは食品ロスアプリのおすすめ10選です。

【まだ食べられる!お店と食べ手をつなぐ】TABETE

TABETEは、まだ食べることができるのに、廃棄となってしまう商品を消費者へとつなぐサービスです。

例えば、パン屋さんなどで営業時間終了が近づき、売り切れずに商品が余ってしまうことってありますよね。これらの商品を通常より安価で提供し、食品ロスを無くして行こうという取り組みです。

2021年5月には1,500軒もの店舗が登録。ユーザー数も40万人を超えています。首都圏や金沢、大阪、福岡、名古屋などを中心に全国のお店が掲載。

利用方法は簡単で、商品購入を決めたらクレジットカードで決済し、あとは受け取り時間にお店に伺うだけです。

ぜひ、あなたの住んでいる・働いている地域にあるお店をチェックしてみてくださいね。

【食品ロスを子供たちの食糧支援につなげよう!】No Food Loss

No Food Lossでは、賞味期限が間近になったコンビニやドラッグストアなどの商品を安く買うことができます。コンビニなどの食品ロス問題は、たびたび大きく取り上げられますが、完全に解決には至っていません。

身近にある食品販売だからこそ、私たちでも取り組みやすいのではないでしょうか。ポプラや生活彩家など近くにある方はぜひチェックしてみてください。

アプリをダウンロードしてお知らせをオンにしておけば、お得情報を逃さずに済みますね。

【1.5次流通を活性化して、ロスを無くそう】Let(レット)

Letは誰でも利用ができるマーケットプラットフォームです。訳あり品や型落ち品、B級品、新古品など普通の流通には流せない商品を1.5次流通として捉え、売りたい人と買いたい人をマッチングします。

登録者数も400万人以上。初めて利用する際にはポイントが還元される特典も。食品ロスに貢献するだけでなく、家電・日用品からアウトドア商品なども扱っているので、いろんな商品を見ることができますよ。

【サステナビリティな店舗を見つける】Milife(ミライフ)

廃棄食材の有効活用を行える「ミライフ」。

各店舗の料理人が自信を持って発信しているサステナビリティなレシピを知ることができたり、ロスとなる前の料理を安く提供したりなど、飲食店と消費者をつなげるアプリです。

厳選されたレストランが登録しているので、贅沢なひとときを過ごせます。また、レシピを知ることで廃棄される食材の新しい価値を見出すこともできるでしょう。

ミライフの詳しい情報は公式Instagramでも確認が出来ます。素敵な写真とレシピアイデアの投稿もされていますよ。

【循環型経済でみんなのために】bananaq(バナナキュー)

引用元:bananaq

食品を扱う事業や家での食品ロスを失くそうと作られたモバイルアプリです。

バナナキューでは、さまざまな理由で行き場を無くした食品を安く購入できます。また、家庭に余っている食材を無料で引き取り、フードバンクや業者へ寄付してくれます。

しばらくは使うことがなさそうな食材を整理し、受け取りに来た人に渡すだけで、誰かが喜んでくれるサービス。フードバンクなどに自分で届けに行くには勇気がいるという方におすすめのアプリです。

【収穫体験も?!誰でも参加できる食品ロスの輪】CYCLE EAT(サイクルイーツ)

個人でも業者でも誰でも出品可能なサイクルイーツ。食品ロス削減以外にも、新しい取り組みも展開しています。

例えば、出荷できずに困っていた大根を飲食店スタッフに収穫してもらい、そのお店で無料で大根メニューを提供する。そんな面白い取り組みも進められています。

また、農家さんが収穫体験を募集することもできます。人手に困り、収穫しきれない野菜を利用した新たな取り組みですね。一般の方でももらいすぎた野菜や家庭菜園で取れたものを出品することが可能。

廃棄するのではなくシェアする。そんな輪が広がっていくと良いですね。

【レストラン予約で食品ロスに貢献!】Tabetta(タベッタ)

タベッタはこれまでのアプリとは違い、商品を購入予約するのではなく、レストランを予約してくれるシステムです。突然のキャンセルなどにより食品が余り、困っている飲食店が登録。

利用者は、自分が食事をしたい地域・予算・人数を選び、予約ボタンを押すだけです。

しばらくするとタベッタから予約に関する案内が届きます。どんなお店が紹介されるかは、そのときの状況次第。値段も通常の30%以下とお得なので、何を食べたいか思い浮かばないときに友達やカップルで試してみては?

【旬の食材を産地直送!訳あり食材も販売】ポケットマルシェ

ポケットマルシェ は、農家さんや漁師さんから直接買うことができるショッピングアプリです。

旬の食材だけでなく、コロナの影響で余ってしまった食材なども販売しています。農家さんたちの悩みも解決しながら、食品ロスの削減にも貢献。

訳あり商品には、無農薬のバナナや希少な自然栽培されたもち麦、トマトや帆立など生産者こだわりの品が出品されています。

美味しいものを取り寄せながらも食品ロスに貢献ができるアプリ。スマホをポケットから出して買い物してみませんか?

【消費者の意識を変えよう!エコな未来を実現】ecobuy(エコバイ)

エコバイでは、スーパーや小売店で賞味期限や消費期限が近くなった食品を購入するとポイントがつくサービスです。

ポイントはエコバッグやゴミ袋に変えられます。しかも購入した食材の期限管理をしてくれるだけでなく、おすすめのレシピも見ることができるようになっているのもうれしいところ。

どうやって食べ切ろうか迷ったときにもサクッと作りたいものが見つかる、家事の味方でありながら、社会貢献ができるアプリです。

食品ロス専門サイト18選

続いては、食品ロス専門のサイトを紹介します。

【食品メーカーのロスを減らして社会貢献】Otameshi(オタメシ)

食品メーカーが販売を終了する理由は様々です。例えば、

- デザインの変更や季節商品など、時期がきたら廃棄せざるを得なかった商品

- 賞味期限が間近になり、一般流通にはのせられずに捨てるしかなくなってしまうもの

などがあります。

Otameshiでは、そのような販売終了品を購入することができ、コカ・コーラやカゴメなど大手メーカーのモノも取り扱っているのがうれしいところ。さらには、ジャンルも豊富で、食品からコスメ、文房具、ペット用品まで実に様々なものが販売されています。

また、Otameshiでは売り上げの一部を寄付しており、しっかりとレポートも発表されています。自分の行動がどんな支援に繋がっているのかわかりやすくて良いですね。

【食品ロスで飢餓撲滅に貢献しよう!】tabeloop(タベループ)

野菜や果物、魚、加工食品など、ちょっと訳ありな食材を販売しているtabeloop。数量は限定ですが、1円で表示されることもあるんだとか。

購入方法は通常の通販サイトと変わりません。欲しい商品をクリックして決済するだけ。

tabeloopは販売者の情報が記事になっているので、どんな人がどんな想いで育てているのかも一目瞭然。気になる農園をチェックしてみるのもおすすめです。

また、売り上げの一部を飢餓を撲滅するために活動している団体に寄付しています。

【企業にも消費者にもお得なフードシェアリング】KURADASHI(クラダシ)

食品ロス削減に賛同している企業から、協賛価格で提供してもらった商品を販売しています。最大で97%オフになる商品もあったりと、消費者にもお得な社会貢献型のフードシェアリングサービスです。

サイトにはワインやお米などの食品から、コスメ、栄養剤、ドリンク、日用品・雑貨など様々な商品が販売されています。

会員限定商品もあるので、気になる人は登録してみましょう。お得なサービスを受けられるだけでなく、売り上げの一部を社会貢献団体に寄付しているため、消費が社会貢献にもつながると話題。パソコン・スマホ両方で利用ができるのも便利ですね。

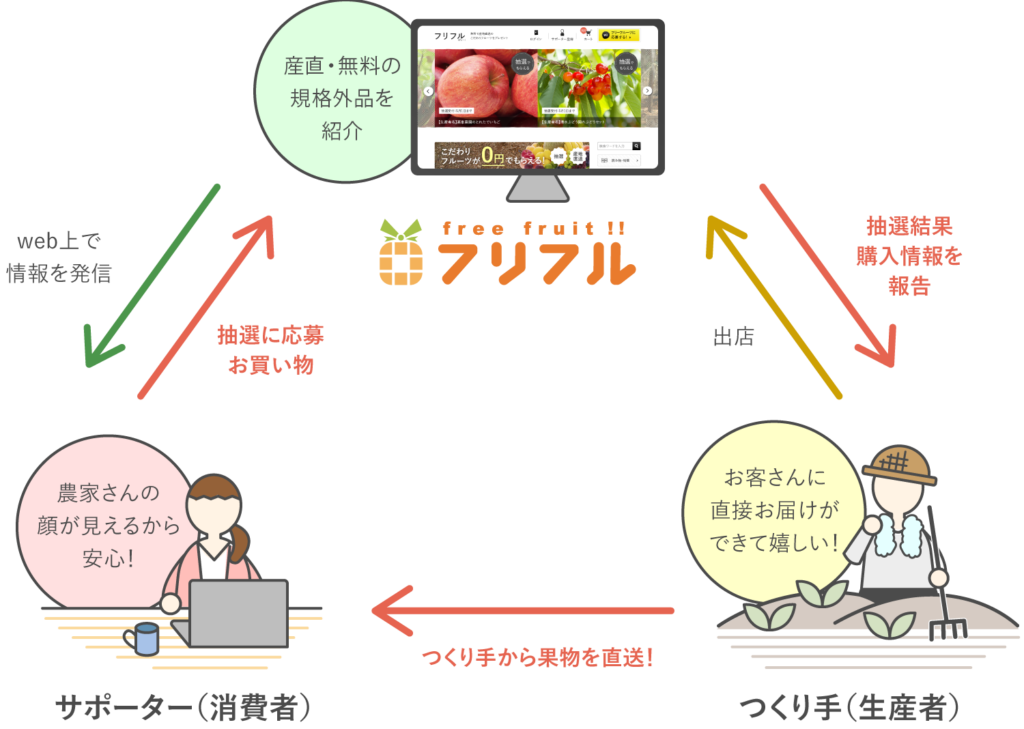

【第1次産業で発生する食品ロスをなくしたい!】フリフル

野菜って出来がよくて流通しすぎると、価格崩壊が起きてしまうことがあるって知っていましたか?

そのため流通させることができる商品なのに、出荷せずに処分することがあるのです。そんな現実を目の前にした代表の坂口氏が立ち上げたのがフリフルです。

フリフルでは、事業を助けるサポーター登録を行って、気になる商品の抽選に応募をします。当選すると無料でフルーツや野菜が届きます。そして商品到着後にできる範囲で、SNSで紹介するだけ。登録者数は増えているので、当選したときは喜びもひとしおですね。

【兵庫県姫路市の地域に根ざした食品ロス削減】Utteco Katteco タベスケ

兵庫県姫路市が始めた新サービス「タベスケ」は他のサイトとは違い、決済システムを導入していません。

購入を予約するという立ち位置で、決済はお店で行うシステムとなっているため、サイト利用はユーザーも掲載店も完全無料。そのためお店側も手軽に利用できると地元でも人気なんです。

兵庫県姫路市の地域で取り組む食品ロス削減。自分たちの地域で食品が捨てられることなく使われるようにと関心を寄せるユーザーも多いそうです。

自分の地域のお店ならどこに何があるかわかっているので、利用もしやすいですね。

【札幌初の地域に特化したフードシェアリング】+Plus Food(プラスフード)

2020年1月からサービスを開始しているプラスフード。月額利用料を支払うだけで、出品されている商品を受け取ることができます。利用料は一番安いプランで980円(税抜)・10回まで利用可能。

使い方も

- まずは食べたいお店や食品を検索して気になったものを選択

- 指定された時間にお店に受け取り

と簡単です。10回利用すれば、なんと1回あたり98円で購入できてしまうのでお得ですよね。

プラスフードは札幌に根ざしたサービスを目指していて、最近では地域のお店も登録が進み、ベーカリーや洋菓子店、焼肉屋、うどん屋など約160店舗で利用できるようになりました。

札幌在住で食品ロスに関心があるなら、ぜひ登録してみて下さいね。

【美味しいパンを捨てるなんて出来ない!】rebake(リベイク)

リベイクは、パン屋さんに特化した食品ロス削減プラットフォームです。

全国のパン屋さんから取り寄せることができると人気です。お任せお楽しみセットなどは、どんなパンが届くのかワクワクすること間違いなし。

人気のパン屋さんが登録していることもあり、パン好きにはうれしいこのサイト。登録店舗数も多く、どのパン屋さんを選ぼうか迷ってしまいそう。ぜひ好みのパンを見つけて購入してみて下さいね。

さらには収益の一部を自然を守る知床財団に寄付しているため、消費活動が社会貢献にもつながります。

【東京ガスが食品ロスをサポート】junijuni(ジュニジュニ)

メーカーの訳ありや期限間近の商品を購入することができるジュニジュニ。見たことのある商品がお手頃価格で購入できるお得なサイトです。通常の半額程度で購入することができるので、気になる商品を試し買いしてみるのにもおすすめ。3,980円以上で送料無料となるのも嬉しいポイントです。

また、ジュニジュニでは、貧困に苦しむ地域への支援を行っている団体や自然保護をしている団体、国境なき医師団、動物愛護団体などに寄付を行っています。

【B to B専門のシェアリングサービス】シェアシマ

今ある食品ロス関連のサービスは、基本的に消費者へと向けたものですが、シェアシマは、「B to B」のシェアリングができる専門サイトです。

過剰在庫になってしまった商品を出品したり、これまでとは違うルートでの販路をみつけられたりと、さまざまなシーンで利用できます。

また、掲載することで自社の商品カタログとしても利用できるので、新規顧客の開拓にも繋がったり、営業先にもおすすめしやすいという利点も。

使い方も難しくなく、デジタルやインターネットに頼ったことがなかった事業者も取り入れやすいサービスです。製造業者同士や飲食店などをつなげ、食品ロスを少なくする取り組みに参加してみませんか?

【食品ロス予備軍を救おう!】ロスゼロ

ロスゼロでは、規格外や販売予測からのズレなど、様々な理由で余る食材たちを救おうと、商品を販売するだけでなく、ロス予備軍となる食材のブランディングや販売のサポートも行っています。

これまでも、大丸松坂屋百貨店の大丸心斎橋店と手を組み、コロナで行き場を失った食材やバレンタインの余剰スイーツ、未使用品の製菓材料を使ったチョコレートブランド「Re:You(りゆう)」を立ち上げるなどの活動が行われています。

環境に良いことに加えて、お手頃価格のものが多くお財布にも優しい取り組みです。ぜひ参加してみてくださいね。

【コロナ禍の窮地を救う取り組みからSDGsへ】WakeAi(ワケアイ)

コロナの影響で滞った野菜や果物。この流通の停止をなんとかしようと立ち上がったのがワケアイです。サイトには様々なジャンルの商品がお手頃価格で並んでいます。これにより多くの食品がロスにならずに、消費者の手へと渡ってきました。

全国各地の食材が手に入るので、新たな発見や美味しさに出会えるチャンス。おうち時間を楽しくするためにもお気に入りの商品を探してみましょう。

また、「WakeAiフードバンク」といった貧困解決にも取り組んでいるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

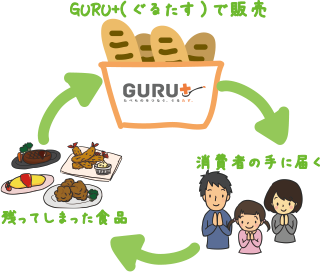

【様々なフードロスTipsを紹介!】GURU+(ぐるたす)

グルたすは、飲食店などで廃棄される予定の商品を消費者へと届けるマッチングサイトです。大阪の店舗を中心に登録店を増やしています。

ぐるたすの特徴は、フードロスを削減するアイデアの豊富さ。野菜を捨てずに、長く保存できる方法や傷みやすい豆腐などの料理活用方法など公式Twitterで様々なアイデアが公開されています。

食品ロスについて詳しく知りたい方にもおすすめです。また、食品ロスに取り組む事業者やお店の紹介なども行っています。

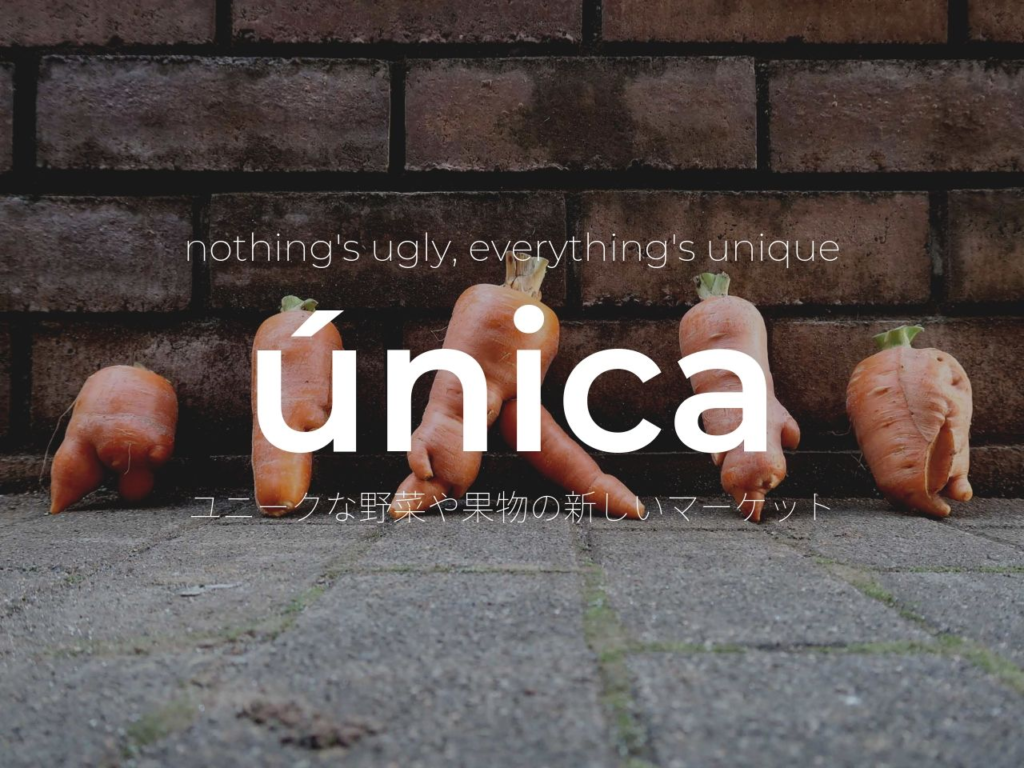

【ユニークな野菜と果物のファーマーズマーケット】únic(ウニカ)

世の中に出回る野菜とちょっと形が違うだけ。

únic(ウニカ)では、規格外となって廃棄するしかない野菜や果物を販売しています。形が違うだけで、品質には問題ない物ばかりです。

種子島のナスやパッションフルーツ、神奈川県の三浦育ったみやこ南瓜など季節によって様々な商品が並びます。

生産者さんが、どんな気持ちで作られているのかを知って、おうちで楽しんでみませんか?

【廃棄コストを削減して地域貢献をしよう】Refooodmuseum

仙台で始まったBtoB向けのフードシェアプラットフォームです。

仕入れを安くしたい飲食店と卸売業の八百屋や魚屋さんを繋ぎ、廃棄するしかなかった商品のフードサイクルを構築。これにより事業者は廃棄コストを減らすことも期待でいます。

また、Refooodmuseumは仙台のフードバンクやフードドライブなどと繋がり、貧困や飢餓に関わる支援も進めています。地元地域に貢献しながら、コストを削減できる「Refooodmuseum」に参加して仙台を応援しましょう。

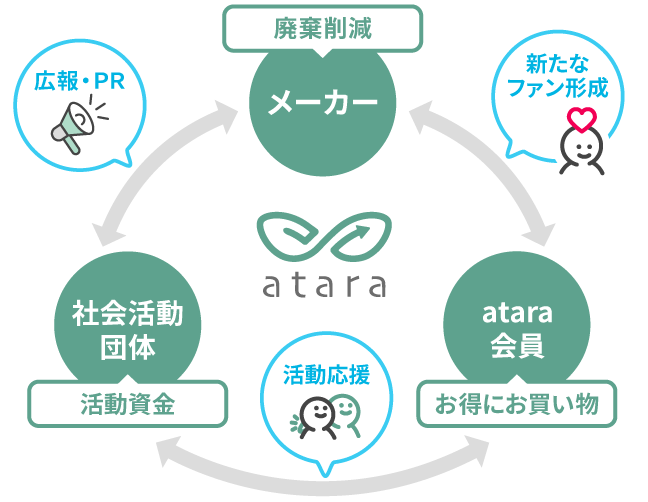

【もったいない=ataraを見つけよう】atara(アタラ)

アタラは、もったいないの古語。

まだ食べられる、まだ使えるものを捨ててしまう世の中の仕組みを変えるために、社会貢献したいと考えるサイトです。

関西電力の協力の元、立ち上がった「atara(アタラ)」では、AGFやUCCなどの大手メーカーの商品を安く購入することができます。さらには様々な団体への支援も行っています。

【日本の台所豊洲市場の食品ロス対策】TOYOSU ICHIBA

豊洲市場の公式オンラインショップからも食品ロスを見直そうと働きかけています。

日本全国の最高級の食品が集まる豊洲市場でも廃棄は出てしまうもの。そこで「TOYOSU ICHIBA」では、なかなか買い手がつかない訳あり商品などが出品されています。

廃棄されるはずだった食材を通常より安く仕入れて、家庭で活用しましょう。水産品も新鮮なものが多く販売されているので、楽しめるはず。

【全国のうまいもの!フードロスにするにはもったいない】うまいもんドットコム

各地の魅力ある食材や加工品を掘り出し、買い手へと届けるショッピングサイト「うまいもんドットコム」。

一般流通しづらく、捨てられてしまうことが多かった食材に目をつけ、豊洲市場からいち早く購入し、販売しています。

全国とのネットワークを駆使したフードロスへの取り組みにあなたも参加してみませんか?

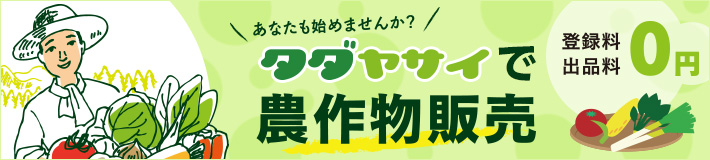

【無料で野菜をゲット!訳あり商品も販売】タダ野菜

農産物に的を絞って販売している「タダ野菜」。その名の通り、抽選でタダで野菜をもらうことができます。

野菜の美味しさを実感したら、同じ農家さんから購入することも可能。廃棄されてしまう野菜を減らしたい気持ちで運営が行われているのです。

タダ野菜に当たらなくても、規格外やサイズが不揃いの野菜たちがお手頃価格で購入できます。無農薬や減農薬の野菜が多く、健康を気をつけたい方にもおすすめです。

フードロス問題解決のために私たちにできること④フードドライブ・フードバンクを利用しよう

家庭で食品ロスを減らすには、フードドライブやフードバンクといった活動に参加するのも良いでしょう。

フードドライブとは

フードドライブとは、家庭で食べきれない食品を持ち寄って、フードバンク団体や地域の福祉施設などに寄付する活動のことです。

農林水産省や環境省などの省庁では、災害用備蓄食品を入れ替える際にそれまで保管していた備蓄食料をフードバンクに寄附する活動を行っています。*18)

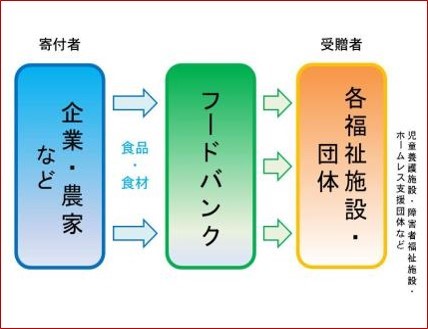

フードバンクとは

フードバンクとは安全に食べることができるにもかかわらず、包装の印字ミスや賞味期限が近いなどといった理由で廃棄されてしまう食品を企業や農家、家庭などから寄付してもらい、食品を必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動のことです。

フードバンクは1967年にアメリカで発祥したといわれており、世界各国で活動が行われています。

日本においても、農林水産省が活動を把握しているフードバンクは令和3年8月31日時点で151団体にものぼり、日本各地で積極的に活動が行われていることがわかります。*19)

フードドライブ・フードバンクは全国各地の自治体や企業、団体を通じて実施されています。

いただきものをもらったけど食べきれそうにない、災害備蓄品の消費期限がきれてしまいそう、などといった食品をお持ちの場合はぜひ活動に参加してみてください。

どうしても食品を捨ててしまう場合は?

できるだけ廃棄したくないものの、調理過程によっては食べられないものもありますよね。

しかし、だからといってゴミ箱に捨てるのはやめましょう。

ちょっと見方を変えれば、食べられない皮も暮らしの中で上手に活用できます。ここでは3つのポイントをご紹介します。

ベジブロスで野菜のうまみを頂こう

ベジブロスとは、野菜のうまみを凝縮したスープストック(出汁)です。

玉ねぎの皮のように固くて食べられないものや根菜の芯・キャベツの固い外側の葉っぱにも、栄養分とうまみが詰まっています。

そこで、冷凍して溜めておき、一定量集まったら水と一緒に煮込んでベジブロスを作ってみましょう!

いつもの料理で、水の代わりにベジブロスを加えれば、おいしさがぐっとアップします。

コンポスト

ベジブロスで使用した皮や葉っぱは、食べることができないため残ってしまいますよね!

ほかにも、どうしても食べきれなかった部位もあるでしょう。そのときに、家庭に必ずひとつは持っていたいアイテムが、コンポストです。

コンポストとは、土の常在菌や微生物によって食べ残しを分解するシステムのこと。

自然界では、落ち葉や生き物の死骸を、土に住む虫・微生物が食べていて、生態系システムのひとつです。

同じように、自宅でも土があれば、野菜・果物の皮を微生物が分解してくれるのです。

コンポストは生ごみの嫌なにおいがなく、ゴミの削減にもつながります。

誰でもできる!自宅で簡単コンポストのつくり方

もし自宅に庭があれば、一画に穴を掘り、皮や葉っぱを入れて混ぜるだけでも簡単にコンポストが可能です。

しかしそうでない場合、大きめのプランターや木箱に土を入れるだけで、気軽にコンポストをはじめられます。

ちなみに下の写真は、筆者が実際に室内で使用しているコンポストボックスです。

木箱以外はありあわせの材料を使っていますが、あまり場所を取らずに済みますし、何より自分で生ごみを土に還せると、とても気持ちがすっきりします。

- 大きめのプランターか段ボール・木箱などの入れ物

- 土(なんでも大丈夫ですが、有機土がおすすめです)

- 土台(いらない段ボールなど。水が床に溜まるのを防ぐため)

- 入れ物をカバーするもの(紙・布など、虫を防ぎ空気を通すもの)

- スコップ

- 生ごみを溜める蓋つき容器

1.入れ物に、土を8割ほど入れます。

2.土台を用意します。筆者はいらない段ボールを丸めて厚みを出し、容器の両端にセットしました。念のため床に紙を敷くとよいでしょう!

3.生ゴミはできるだけ小さく刻んでおき、ある程度溜まったらコンポストに入れます。適当な箇所に溝を作り、生ゴミを入れます。土が全体的に湿るくらいの水を足し、空気を含むようにスコップでよく混ぜます。

4.夏なら数日間、冬なら2週間程度でほとんど分解します。たまねぎの皮や卵の殻・かんきつ類は時間がかかるようです。

土の環境や入れる生ゴミの種類によって、分解しやすいもの・しにくいものがあります。

ほとんど土の量が増えることはないため、植物を育てていない人にとっても扱いやすい点がメリットですが、コンポストの土は栄養たっぷり。自家栽培の肥料として活用すると、植物がぐんぐん育ちますよ。

コンポストは毎日のお世話も必要なく、簡単に生ゴミの削減ができるため、心からおすすめします。

かんきつ類は、お茶・掃除に大活用

みかんやレモン・すだちなどかんきつ類の皮は、古くからお茶として親しまれてきました。

特にみかんの皮は、漢方薬の世界で「陳皮」と呼ばれ、風邪や便秘によいとされています。

天日干しにした皮を急須に入れ、お湯で数分蒸らすだけで、お茶として楽しめるばかりでなく、身体にうれしい効果を秘めているのです。

またかんきつ類の皮の白い部分にはクエン酸が含まれているため、台所シンクの掃除や茶渋とりに活躍します。

化学成分の入った洗剤を使わなくても、身近な材料で暮らしはぐっと便利にできるのです。

食品ロスとSDGsの関係

食品ロスはSDGsと深い関わりがあります。

この章ではSDGsについて簡単に触れていくとともに、食品ロスとSDGsの関係を見ていきたいと思います。

SDGsとは

SDGsとはSustainableDevelopmentGoalsの頭文字をとった言葉で、読み方は〝エスディージーズ〟です。日本語では「持続可能な開発目標」と訳されています。

SDGsは、2015年9月に開催された国連サミットにて加盟国の全会一致で採択された国際目標です。

2016年から2030年までの間に、環境・社会・経済に関する課題を「地球上の誰一人も取り残さない」という誓いのもと、「その場限りの解決ではなく継続して取り組んでいく」ことで、より良い世界を目指していこうというもので、17の目標と169のターゲットから構成されています。

ここからはSDGs中でも特に食品ロスと関連深い目標2、目標11、目標13について掘り下げていきたいと思います。

SDGs目標2「飢餓をゼロに」に関連

SDGs目標2は、正式には「飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する」と訳されています。

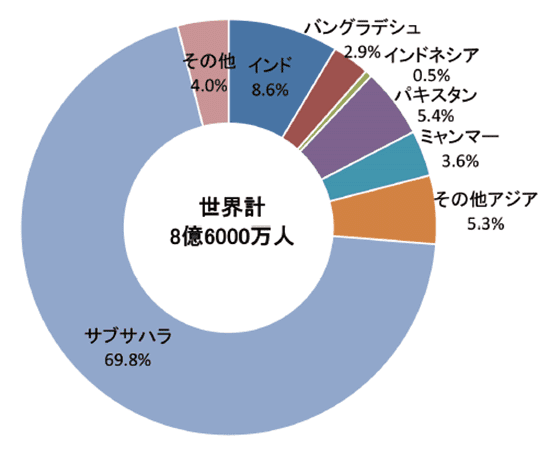

FAO(国連食糧農業機関)によると、2019 年には世界全体で約 6億 9,000 万人が栄養不足の状態にあり、2030年には約8億6,000万人へ増加すると推定されています。*20)

SDGsの目標2では、その飢餓で苦しむ人々をゼロにするため、「飢餓をゼロに」をキャッチコピーに、

- 妊婦や乳児から高齢者まですべての人々が飢餓で苦しむことなく、十分な栄養を確保できるようにすること

- そのためにも土地やインフラを整備すること

- 適切な雇用および農業・牧畜の生産システムを安定させ適切な所得と食料生産をうみだせるようにすること

などを目標としています。

途上国における食品ロス削減は、インフラ整備が必要であることを先述しました。インフラ整備により、飢餓で苦しむ人が減り、食品ロスも削減するのです。

SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」に関連

SDGs目標12は食品ロスと特に関連深い目標です。

キャッチコピーは「つくる責任 つかう責任」で、「持続可能な生産消費形態を確保する」が目標として掲げられています。

これまでの私たちの暮らしはたくさんの地球資源を使った大量生産、大量消費、大量廃棄のもと成り立ってきました。しかし、今後世界の人口増加が進むと資源が不足し今のままの生活を過ごせなくなるといわれています。

そのため、今までの暮らし方を見直し、効率的で継続可能な生産と消費、廃棄方法を作り上げて地球環境を守っていく、それがSDGs目標12の目的となります。

特に食品ロスに関連しているのが

12.3「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」

です。

世界の人口は今後も増え続け、2050年には96億人まで増加すると予想されています。それに合わせて世界の食料需要も増加し、2050年には約69億トンもの食料が必要になるといわれています。*20)

食品の生産から消費までの過程を見直し食品ロス削減に取り組むこと、それは未来の私たちを守ることに繋がっていくのです。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」に関連

食品ロスとSDGs目標13との関連も見ていきましょう!

SDGs目標13のキャッチコピーは「気候変動に具体的な対策を」、目標の正式な和訳は「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」です。その言葉通り、世界中の気候変動に対して対策をとり適応できるように掲げられた目標です。

世界では地球温暖化による異常気象や災害が発生しており、人々の安全が脅かされています。

世界の年平均気温は19世紀後半以降100年あたり0.72°C の割合で上昇しています。日本においては100年あたり1.19℃の割合で上昇しており、世界平均よりも速いペースとなっています。

気温上昇は、海水温の上昇や北極海の海氷の減少などを引き起こし、大雨や台風の発生、海面上昇による国土の水没を招きます。

さらに、米や果実といった農林水産業の品質や収穫への影響を及ぼしたり、自然生態系(植物や野生生物の分布など)が変化してしまうこともわかっています。*21)

地球温暖化はただ気温が上昇するだけではなく、地球の環境と生態系に影響が出てしまうのです。

先述した通り、食品ロスは地球温暖化を加速させる要因となり得ます。地球温暖化を防ぐためにも食品ロス削減に努めなければなりません!

まとめ

食品ロスは世界中で発生しており、環境問題や食の不均衡問題などを引き起こしていることがわかりました。

食品ロスを削減するために私たちが今すぐ行える取り組みは、

- 計画的に買い物をする

- 料理や食材を残さないためのレシピを考える

- 外食時は食べられる量だけを注文する

- 食品ロス削減アプリを活用する

- フードドライブ、フードバンク活動に参加する

などが挙げられます。

まずは自分でも行えそうな対策から取り組み、食品ロス削減を目指していきませんか。

参考・引用文献

1)The State of Food and Agriculture 2019

2)Reducing Food Loss and Waste: Setting a Global Action Agenda

3)環境省 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

4)環境省 virtual water

5)FAO 世界の食品ロスと食料廃棄

6)2020 THE STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD

7)国連WFP 考えよう、飢餓と食品ロスのこと

8)農林水産省 食料自給率とは

9)農林水産省 食品ロスとは

10)消費者庁 食品ロス削減関係参考資料(令和3年3月9日版)

11)とやま食ロスゼロ作戦

12)JORA 食品廃棄物発生抑制推進事業報告書(平成22年度)

13)農林水産省食料産業局 1/3ルール等の食品の商慣習の見直し

14) 環境省 令和2年度食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査1報告書

15)農林水産省 日本の食品ロスの現状と食品ロス削減のマーク「ろすのん」について教えてください。

16)農林水産省 NO-FOODLOSS PROJECT

17)グランドデザイン株式会社 新型コロナ感染症への対策でどう変わる?食品のお買い物における「フードロス」意識について

18)農林水産省 国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト

19)農林水産省 フードバンク

20)農林水産省

21)~日本の気候とその変動~気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018

![[野菜の栄養]にんじんの皮をむかずに食べるメリットと調理法|カゴメ株式会社 (kagome.co.jp)](https://spaceshipearth.jp/wp-content/uploads/2023/08/image-72-1-1024x578.png)