世界には約7億人の貧困層の人々がいます。

その背景には紛争や自然災害、経済的理由など様々な要素が絡んでいます。

日本で暮らしていると貧困のイメージがつかない人も多いと思いますが、実は日本の貧困問題の現状は子どもの7人に1人高齢者の5人に1人が「貧困」状態にあると言われています。

SDGs目標1「貧困をなくそう」では、あらゆる次元・形態にある貧困を終わらせることが目標です。

貧困のない世界を実現するために、具体的にどのような解決策があるのか一緒に考えていきましょう。

SDGs1「貧困をなくそう」の概要をわかりやすく解説

ここでは、SDGs1「貧困をなくそう」の概要を学生の方向けにわかりやすく簡単に説明していきます。

SDGs1「貧困をなくそう」とは?

SDGs1「貧困をなくそう」は、あらゆる場所であらゆる貧困を終わらせることを目標にしています。

皆さんは貧困に種類があるのを知っていますか?

明日の食べ物にも不安を抱く絶対的貧困と、住んでいる地域の平均所得に満たない相対的貧困です。

日本は高齢者の4人に1人が相対的貧困と言われています。

貧困問題と聞くと、日本は関係のないように感じますが実は日本も相対的貧困を解決する必要があります。

そして、絶対的貧困ですがその多くはアフリカのサハラ以南の地域に集中しています。

絶対的貧困の原因は一つではありませんが、不当な労働環境により十分な賃金を得られず子どもに教育を受けさせてあげられないことが挙げられます。

教育を受けていない子どももまた成長して不当な労働環境で働く以外の選択肢がないといった悪循環が生まれ、国全体の成長の機会を得られないのです。

そのほかにも紛争や自然災害が原因だと言われています。

このような世界中のあらゆる貧困問題を解決することを目標にしているのがSDGs1「貧困をなくそう」です。

SDGs目標を簡単に解説している「SDGs目標を知る」シリーズも参考にしてみてください!

【SDGs目標を知る#1】目標1「貧困をなくそう」をわかりやすく簡単に!

【SDGs目標を知る#1】目標1「貧困をなくそう」をわかりやすく簡単に! SDGs目標1「貧困をなくそう」7個のターゲット

SDGs目標1「貧困をなくそう」では、さらに「具体的な目標」として7個のターゲットがあります。目標の達成に向けて、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのかを示すため、より具体的なターゲット(具体的な目標)が定義されています。

| 1.1 | 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 |

|---|---|

| 1.2 | 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。 |

| 1.3 | 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 |

| 1.4 | 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 |

| 1.5 | 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 |

| 1.a | あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 |

| 1.b | 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 |

SDGs1「貧困をなくそう」について解説している動画もあるので参考にしてみてください!

ここからはもっと詳しくSDGs1「貧困をなくそう」への理解を深めていきましょう。

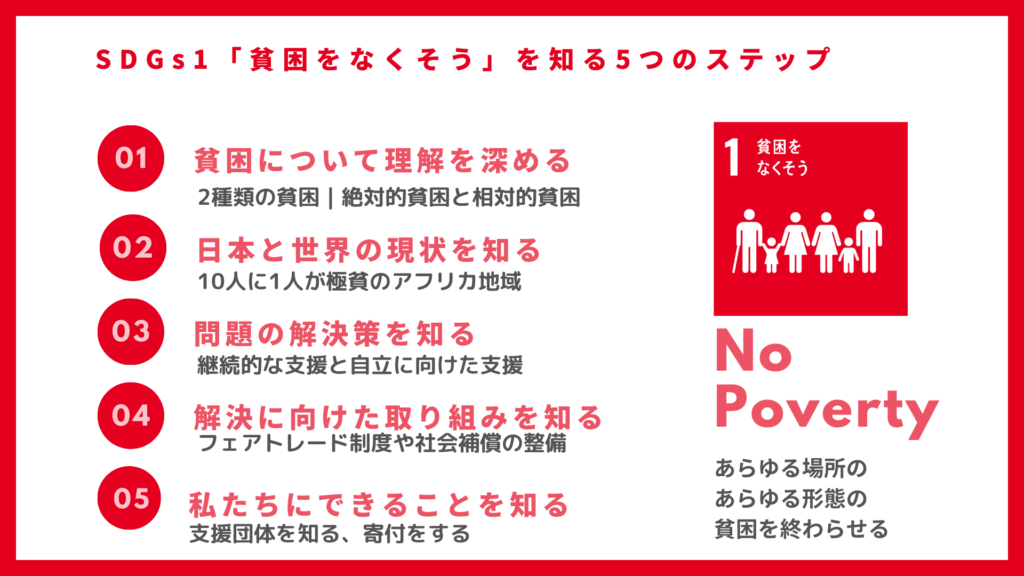

ステップ1 貧困について理解を深める

2種類の貧困|絶対的貧困と相対的貧困

ステップ2 日本と世界の現状を知る

絶対的貧困のアフリカ地域と世界上位の相対的貧困国日本

ステップ3 問題の解決策を知る

継続的な支援や自立に向けた周囲の支援

ステップ4 解決に向けた取り組みを知る

フェアトレードや社会的補償の整備

ステップ5 私たちにできることを知る

支援団体への寄付や貧困についての理解を深める

SDGs1「貧困をなくそう」の達成がなぜ必要なのか

「貧困をなくそう」はSDGsの最初の目標に定められています。なぜなら貧困問題が最大の課題であると捉えられているからです。

2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にも下記のように明記されています。

我々は、極端な貧困を含む、あらゆる形態と様相の貧困を撲滅することが最も大きな地球規模の課題であり、持続可能な開発のための不可欠な必要条件であると認識する。

参考:我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

このように貧困問題は、SDGsを理解する上で非常に重要だとされています。

しかしターゲットを見ても、難しい言葉が並んでいるためピンとこない人も多いと思います。そこでここからは、キーワードとなる内容をピックアップして説明していきます。

SDGsが定義する「貧困」とは?貧困って何だろう。

「貧困」とは、金銭的な貧しさに加えて、

- 医療や学校などの基本的サービス(教育・水道・電気など)を受けられない

- 災害による不利益を受けている

- 教育を受けられず貧困に陥っている

- ジェンダー差別によって平等な権利を得られない

なども含まれています。

また、経済水準の低い途上国のみならず、日本のような先進国にも貧困の問題は存在しています。

日本では、平均収入よりも低い収入で暮らす人々が6人に1人います。このように貧困とは、一定水準以下の暮らしを送る人々や、公正な権利や機会を得られない人々のことを指します。

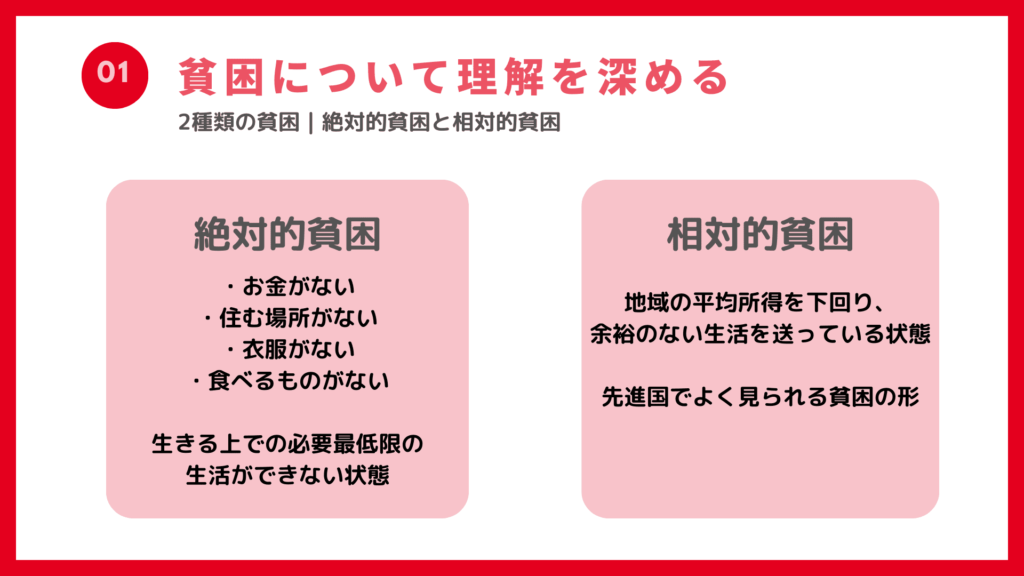

貧困にも種類がある?

貧困には絶対的貧困と相対的貧困があります。

SDGsの目標1「貧困をなくそう」では、あらゆる貧困を改善する必要があります。

そのため、絶対的貧困と相対的貧困の両方にアプローチしなければなりません。

続いては、世界の貧困についての現状を見ていきましょう!

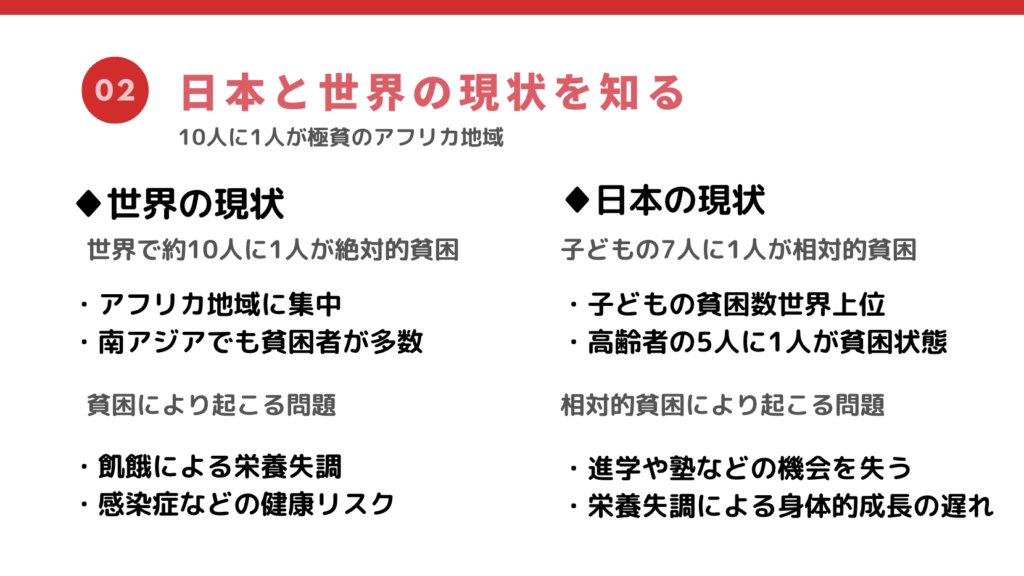

SDGs1「貧困をなくそう」の世界の現状

2015年のデータによると、世界で最も貧しい地域とされているのは、ルワンダや南スーダンなどの国を含むサブサハラアフリカ地域(サハラ砂漠より南の地域)で、人口の41.1%が貧しい暮らしを余儀なくされています。

他の地域は中東・北アフリカとラテン・アメリカ・カリブが4〜5%台と高いものの、サブサハラアフリカに比べると大きく差があります。

そして、ヨーロッパとアジア、太平洋の国々は1〜2%台と低い水準になっています。

絶対的貧困とは

これらの地域では、絶対的貧困と呼ばれる貧困の形態が顕著となっています。

「絶対的貧困」とは、生きていくために必要な食料や衣服などが確保できない1日を約200円以下で生活する人々のことを指します。

この極度の貧困状態にある人々は世界で約10人に1人(7億960万人)存在するのです。もう少し理解を深めるために、次では世界の所得のレベル分けについて見ていきましょう。

世界の所得のレベル分け

医師で公衆衛生学者のハンス・ロスリングは、著書の「Factfulness」で世界の所得水準を4つのレベルで捉えていくことを、で提唱しました。

貧しい国を「発展途上国」「先進国」と分けるのではなく、事実に基づいた正しい理解をすることが大切です。

・レベル1

1日2ドル(約210円)以下で暮らす人々のことを指します。

十分な衣服が身に纏えず、ストリートチルドレンや不衛生な環境での生活をしています。

また、移動は徒歩で電気や水道などのインフラの整備も遅れている地域が多くあります。

世界の10億人がこのレベルに当てはまるとされ、主にマダガスカルやレソトなどアフリカ地域の国々が該当します。

・レベル2

1日2ドル(約210円)〜8ドル(約860円)の取得がある人々のことを指します。

移動は自転車などを使用し、住居をもち布団やマットレスなどで眠るなど健康的で一般的な生活を送っている人々が該当します。

このレベルにあたる人は世界に30億人おり、バングラデシュ・中国などの東南アジアやナイジェリアなどが該当します!

・レベル3

1日8ドル(約860円)〜32ドル(約3,400円)の所得で暮らしている人々のことを指します。

移動はバイクや車を使用し、電気や水道などの基本的インフラが整備されており、不自由なく暮らせる水準にあたります。

世界では2番目に多い20億人がこのレベルで生活しており、エジプトやパレスチナなどの中東地域の人々やフィリピンなどの国が該当します。

・レベル4

1日32ドル(約3,400円)以上の所得がある人々のことを指します。

日常生活では道路に車が多く行き交い、十分な食事、教育や保険などの基本的サービスが受けられる生活水準のレベルです。

レベル1と同じくこの水準で生活している人は世界で10億人おり、アメリカやスウェーデン、日本や韓国などの一般的に「先進国」といわれる国々が多く該当します。

【世界】貧困はなぜ起こる?解決策はあるの?

では、人々が貧困に陥る原因にはどんなものがあるのでしょうか。

まずサブサハラアフリカ地域などの「絶対的貧困」の原因について考えていきましょう!

貧困の原因①経済的事情

多くの絶対的貧困地域では、植民地時代から続くモノカルチャー経済が行われています。

しかしモノカルチャー経済は災害や国際価格の影響を受けやすく、安定した経済活動が行えないという問題点があります。

このことから、十分な経済活動が行えないと教育や医療の整備が出来ないため、学校に行けない子供・適切な医療が受けられない人々が続出してしまうのです。

貧困の原因②紛争

貧困の最も大きな原因のひとつに「紛争」があります。

紛争の原因は、人種・宗教や武器の売買も絡む経済的要因など様々です。

紛争に巻き込まれて職や住む場所を失った人たちが、難民となって絶対的貧困へと陥ります。

また、その影響から衣食住を保証してくれる武装組織に子供たちが戦闘員として加入するなど、子供たちの命を危険に晒すリスクもあります。

貧困の原因③自然災害

自然災害が原因で貧困に陥ることもあります。

貧しい暮らしを送っている人々のほとんどが農民だと言われています。大雨や干ばつによって作物が収穫できなくなれば、収入も得られなくなってしまいます。近年、地球温暖化が原因と見られる気候変動の影響で、世界各地で自然災害が多発しており、貧困が加速してしまう可能性があるのです。

>>トップに戻る場合はこちら

絶対的貧困で懸念されるリスク・問題点

では、絶対的貧困に陥ると、どのようなリスクや問題点があるのでしょうか?

子どもが兵士として紛争に参加する

紛争が絶えない地域(コンゴ民主共和国・南スーダンなど)では、子供を誘拐し銃や武器を持たせて子ども兵士として紛争に参加することを強要します。

このように強制的に兵士として働かされる場合の他にも、仕事がないため満足な食事取れない子供たちが、自分の生活を確保するために、軍隊や組織に自ら志願して兵士になり紛争に参加することもあるのです。

感染症や病気のリスク

貧しい生活を送る人々は、清潔な水を確保することがしにくい状況です。

水道や井戸が整備されていない地域では、不衛生な水を使用したり飲むことで、下痢を引き起こします。貧困地域では、脱水症状で年間30万人の乳幼児が亡くなっています。

また、他にもマラリアや麻疹のような感染症の蔓延も懸念されます。

医療の提供体制も整っていないため、適切な治療が受けられず命を落とす子供たちが年間約180万人もいます。

絶対的貧困とは?相対的貧困との違い、世界の現状、原因、解決策も

絶対的貧困とは?相対的貧困との違い、世界の現状、原因、解決策も 日本の貧困の現状〜日本の高齢者の5人に1人、子供の7人に1人が貧困状態〜|キーワードは相対的貧困

続いて日本の現状についてです。貧困とは無縁と思われがちな日本ですが、実情は

・高齢者の約5人に1人 (特に高齢単身女性の56.2%が貧困状態)

・子供と大人の約7人に1人 (子供の貧困は世界で10番目の多さ)

が貧困状態と厳しいものとなっています。

日本のような経済的に発展している国で問題となるのが「相対的貧困」です。

相対的貧困とは

「相対的貧困」とは全世帯収入の平均水準を下回る収入で生活している世帯を指し、2015年の数値で換算すると、年収約122万円以下の人たちが該当します。

相対的貧困の特徴として、高齢者は、

- 年金と貯蓄では生活が出来ない

- 介護・医療サービスが受けられない

- 単身世帯の孤立化

など心身の健康が懸念される問題が生じています。

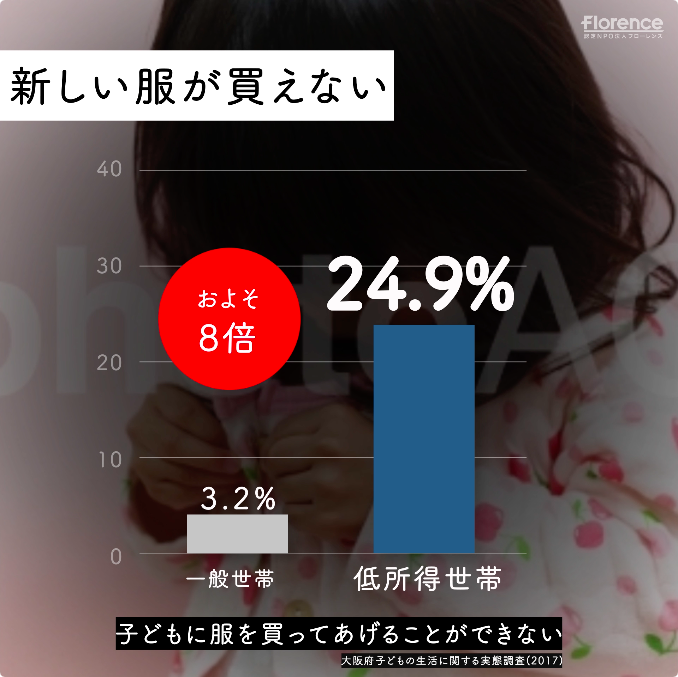

また、子供の場合は、

- 家計を支えるために学生バイトをしなければならない

- 習い事や塾に通えない

- 旅行や遊びに制限がある

など周りの家庭との格差が生まれ、いわゆる「ふつうの暮らし」が出来ない子供たちが多くいるという状況です。

>>トップに戻る場合はこちら

日本において貧困に陥る原因は?

続いて日本の「相対的貧困」について考えます。高齢者、子供のそれぞれの原因について見ていきましょう!

高齢者が貧困に陥る原因①退職金や給与の減少

高齢者が貧困に陥る理由の一つに、退職金や給与の減少が挙げられます。

バブル崩壊、リーマンショックなどを受けサラリーマンの平均年収は大幅に下落しています。

さらには、ピーク時には約2,500万円だった退職金が今では約1,800万円にまで減っています。

年金と退職金だけでは生活するのが厳しい高齢者が多いのが実情です。

高齢者が貧困に陥る原因②単身世帯の貧困

高齢者世帯の中でも特に、単身世帯の相対的貧困率が高くなっています。

- 高齢単身世帯の月の支出額=約16万円

- 厚生年金平均支給額=約14万円

- 国民年金平均支給額=約5万円

このように単身世帯は1人あたりのコストが他の世帯と比べて高くなり、年金のみで生活することは困難な状況にありるのです。

高齢単身世帯に次いで、貧困率が高いのがひとり親と未婚子世帯です。

これは子供の貧困の大きな要因のひとつでもあります。

子供の貧困の原因③|ひとり親世帯

世界から見ても、相対的貧困が増加している日本では、特にこどもの貧困が増加しています。

厚生労働省より発表された「2019年の国民生活基礎調査」では、子どもの約7人に1人が貧困に値すると発表しました。

以下は日本財団がまとめた子どもの貧困率の推移です。

【子どもの相対的貧困率の推移】

図からは1985年に比べて増加していることがわかります!

貧困の理由として、

- 育てる親の収入が低い

- ひとり親の家庭で育っている

ことが挙げられます。

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課が発表した「ひとり親家庭の現状と支援施策について~その1~」によれば、ひとり親の平均総所得は年間306万円と言われています。両親共働きで子どもを育てるのと比べると負担はかなり大きいですよね。

平均総所得が低い理由として、ひとり親は女性の割合が多いことや正社員になりにくく、非正規で安定した収入を得られないことなどが挙げられます。

またコロナが蔓延したことで働ける環境がなくなり、収入が減ってしまう家庭も少なくありません。

加えて、周りの人に親の収入が低いことを相談できず、飢餓や進学などを我慢してしまうこともあるのです。

相対的貧困で懸念されるリスク・問題点

では、相対的貧困に陥ることで、どのようなリスクや問題点があるのかを見ていきましょう。

自己肯定感の低下

相対的貧困の立場にある子供たちは、塾に通えないことによる学力の遅れや周りの家庭環境との格差などが深刻です。

最低限の衣食住は確保されていても「心」が満たされていなかったり、周りとの差異を感じることで「自分は周りよりも劣っている」と感じたりする子供が、一般家庭よりも強く現れる傾向があります。

このような自己肯定感の低下は、子供たちの人格や性格の形成に悪影響を及ぼし、将来の夢や進路にも前向きに取り組むことが出来なくなるリスクがあります。

進路選択への影響

生活保護を受けている世帯は一般的な家庭と比べると中卒率が7倍、高校中退率は3.5倍と教育の機会を逃している子供たちが多くいることがわかります。

- 家計のために高校に進学せず就職する

- アルバイトと勉強の両立が困難になり学校を辞めてしまう

など理由は様々です。

教育の機会を失うことは学力の低下を招き、将来の進路・就職選択の幅を狭めることにつながります。

「自分のやりたいことが出来ない」「なりたいものにお金がなくてなれない」。まだ若い子供たちにとっては重すぎる負担です。

>>トップに戻る場合はこちら

相対的貧困とは?絶対的貧困と日本の問題点・具体例・解決策をわかりやすく解説

相対的貧困とは?絶対的貧困と日本の問題点・具体例・解決策をわかりやすく解説 SDGs1貧困問題の解決策は?

これらの貧困問題を解決するためにはどういった取り組みが必要なのでしょうか。

絶対的貧困の解決には継続的な支援が必要

まず、絶対的貧困の解決策として一番に思い浮かべるのは支援かもしれません。とはいえ、支援では一時的な対処策にしかならず、問題の根本的解決には繋がりません。

現地の人たち自身が、仕事を持続的に生み出せるような仕組みを教えていく支援が必要です。

具体的には、

- NGO団体による開発援助

- 病院や学校などの基本サービスの整備

- 寄付や募金

などが挙げられます。

相対的貧困の解決には、周囲からの支援が大切

続いて相対的貧困の解決策について見ていきます。

日本政府は深刻な子供の貧困の解消に向けて、

- 教育

- 経済

- 生活

- 就労

の4つの面から支援を行っています。

具体的には、

- 義務教育の就学援助

- ひとり親家庭への児童扶養手当の支給、

- 公的職業訓練

などが挙げられます。

SDGs1達成のために|貧困をなくすための対策

より具体的にどのような対策があるのかを見ていきましょう。

対策①フェアトレード(公正取引)

日本では食品や日用品などが低価格で販売されています。

しかし、その裏では「安さ」を実現するために人件費が削減され、適正な賃金が払われない人々や大量生産の際に使用する薬品による環境破壊といった弊害が生じています。

フェアトレードでは、労働者が安全かつ適正な賃金で労働をすること、また環境に害を与えない製品作りを目指しており、認証を受けた製品には専用のラベルが貼られています。

これらの商品を購入することで、貧しい国の人々への支援となるのです。

対策②基礎的サービスへの平等なアクセス権

世界の貧困層に当たる人々の多くが自分の銀行口座を持っておらず、貯蓄もできない上にビジネスの機会までも逃してしまっている状況です。

金融サービスへのアクセス権を持つことは、信頼性や起業、貯蓄にも繋がり貧困から抜け出すための大きな一歩となります。

そのためにも口座開設にかかる料金や手数料、交通費などの障壁を軽減し誰もが平等にサービスを受けられる仕組み作りが求められます。

対策③強靱性を構築し、脆弱性を軽減

先述したように、貧困を引きこおこす要因のひとつとして異常気象による災害が挙げられます。

フィリピンやバングラデシュでは台風によって、人々が職を失い貧困層が増加しました。

異常気象による貧困を生み出さないためにも、そこに住む人たちが災害への強靭性を構築していく支援が不可欠です。

具体例としては早期警告システム、保険契約、社会保障制度の充実などが挙げられます。

対策④社会的保護の整備

日本のような先進国は比較的、社会的保護のサービスが充実している国といえます。

しかし、世界の7割近くの人々はこういった社会的保護制度を利用出来ていません。

貧困によって教育の機会の喪失や飢餓を回避するためにも、社会的保護サービスの拡充が急がれます。

近年、これらの問題を解決するために、世界の労働者の環境改善のために作られた国際労働機関が「社会的保護の土台」と呼ばれるプログラムに取り組んでいます。

内容はアフリカや東南アジアを含む21の国々に対し、所得保障や就学などの社会的保護の拡充を図り、知識・知見の共有を行い労働環境の好転に繋げていくというものです。

このプログラムは2016年にスタートし、2020年までに1億3000万人の生活改善を目指し実行されてきましたが、2021年現在も社会的保護が行き渡っていない人々はいまだに多く存在します。

>>トップに戻る場合はこちら

貧困をなくすために私たちにできることは

貧困をなくすためには、国や企業だけではなく私たち個人の行動も大切です。

私たちにできることは、例えば、次のようなことがあげられます。

などがあります。

それぞれについて詳しく解説していきます。

私たちにできること①貧困について現状を知る

どんなアクションを起こすにしても、まずは貧困についての現状を知り、理解を深める必要があります。

とはいえ、何から調べたらいいのか見当もつかないという人も少なくないでしょう。この章では貧困について調べる際のポイントを簡単に紹介していきます。

貧困を理解するうえで必要なキーワードとポイント

貧困について理解を深めるために大切なキーワードは先述したように、

- 絶対的貧困

- 相対的貧困

です。

どちらも日本を含め世界中で広がっており、根深い問題として注目を集めています。

絶対的貧困は、南アジアやアフリカ地域などの発展途上国で見られる貧困の形で、これらの地域で何が起きているかについて調べると、世界の現状を知ることができます。

一方、相対的貧困は日本やアメリカのような先進国の間で広がっている貧困の形です。理解を深めるには、

- ひとり親世帯

- 子どもの貧困

について調べてみましょう。特に「子どもの貧困」は相対的貧困の中でも特に注目されている話題で、この問題を解決しようと様々な団体が取り組みを行っています。

貧困を調べるうえでオススメのサイト

「絶対的貧困」と「相対的貧困」のどちらも様々な問題が複雑に絡み合っているので、全体像を調べるのもなかなか苦労します。

調べる際のポイントとして、実際に現地に赴いて支援活動を行っている団体のHPをチェックしてみましょう。そういった団体は支援活動と同時に、問題意識を広めるための啓蒙活動も行っていることが多いので、貧困の原因や課題について分かりやすく紹介しているケースがほとんどです。

ここでは、貧困について調べるうえで筆者のオススメのサイトを紹介していきます。

絶対的貧困について調べるならユニセフの公式サイト

絶対的貧困について調べる場合は「ユニセフ」の公式HPがおすすめです。

ユニセフは世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関であり、HPでは様々な活動報告や貧困に関するニュースを発表しています。

相対的貧困について調べるならChance for Children(チャンス・フォー・チルドレン)の公式サイト

相対的貧困でも特に「子どもの貧困」について調べるなら「Chance for Children(チャンス・フォー・チルドレン)」の公式HPをがおすすめです。

Chance for Childrenは日本の貧困家庭の子どもに支援を行っている団体で、ユニセフと同じく、活動報告やニュースを発表しています。

私たちにできること②募金をする

現状を知り、貧困への理解を深めたら次は行動を起こしましょう。ここでは最も手軽に始められるアクションのなかの1つ「募金」について紹介します。

募金の仕組み

募金についてアクションをおこす前に、まずは仕組みについて理解していきましょう。

どのように集められるか

一般的には支援団体が、市民や企業から募金を募っています。

募金を求めている機関や団体は、安定的な収入源を持っていない場合が多く、活動費を募金に頼っている場合も少なくありません。

どのように活用されるのか

これらの機関や団体は、集められた募金をもとに、被災した人たちへの福祉活動や貧困に苦しむ子どもたちへの支援を行うなど、社会に利益をもたらす活動を行っています。

募金する団体を選ぶ際の注意点

募金する団体を選ぶ際には、公式HPなどで活動報告を行っているなど、透明性がある所を選ぶようにするとよいでしょう。

募金の仕組みと注意点について理解を深めたら、次は筆者がオススメしたい支援団体を紹介します。

子ども兵問題の解決に向けて支援を行う団体「認定NPO法人 テラ・ルネッサンス」

テラ・ルネッサンスはアジア・アフリカで困窮状況にある人々を支援する、日本初の認定NPO法人です。「全ての生命が安心して生活できる社会(世界平和)の実現」を目的に2001年10月に設立されました。

防衛研究所によると、世界には約30万人が子ども兵士として戦闘に参加していると言われています。

テラ・ルネッサンスはそういった子どもたちを救うべく、

- 地雷

- 小型武器

- 子ども兵

- 平和教育

の4つの課題の解決に取り組んでいます。

寄付方法 クラブ会員として、月1,000円から支援できる

テラ・ルネッサンスへ寄付する方法は主に、

- ファンクラブ会員になる

- 単発での寄付

の2種類があります。

ファンクラブ会員になる

毎月1,000円〜の継続支援に申し込むことでファンクラブ会員となれます。公式サイトには、この支援により、

- 毎月1,000円で1年間支援すると「現地人の1日分の給料を毎月提供することができる」

- 毎月3,000円で1年間支援すると「ウガンダの元子ども兵1人に、社会復帰施設で1年間の給食を提供できる」

- 毎月5,000円で1年間支援すると「カンボジアの貧困層の子どもたち120人の教育支援ができる」

と、支援金がどのように使われているのかがイメージできるよう、詳しい内容が記載されています。

単発での寄付

まずは、「1回募金してみたい」という方は、単発の寄付も受け付けています。

- 5,000円の寄付で 「ウガンダの元子ども兵社会復帰センターで、500食分の給食を提供することができる (※1日25人に給食を提供した場合、20日分に相当する)」

- 10,000円の寄付で「今後で20人にマラリアの治療薬を提供することが可能」

- 50,000円の寄付で「カンボジアで100人の子どもたちが1か月間学校で勉強することが可能」

とあり、こちらも具体的に使い道が示されているのもポイントです。

お金を寄付する以外にも、書き損じハガキを集めて送る、使用済み携帯電話を送るなど、さまざまな支援方法が用意されているので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。

【紛争鉱物問題】認定NPO法人テラ・ルネッサンス|誰一人紛争の犠牲とならない社会を目指して

【紛争鉱物問題】認定NPO法人テラ・ルネッサンス|誰一人紛争の犠牲とならない社会を目指して  NPO法人テラ・ルネッサンス |カンボジアで地雷だらけの村を救った「家畜銀行」

NPO法人テラ・ルネッサンス |カンボジアで地雷だらけの村を救った「家畜銀行」貧困家庭の子どもに学習支援を行う 「Learning for All」

Learning for Allは貧困家庭に生まれた子どもたちに、学習支援者居場所支援を届けるNPO法人です。

Learning for Allでは、

- 一人に寄り添う

- 仕組みを広げる

- 社会を動かす

の3つのアプローチから、貧困に苦しむ子供たちを救うために活動しています。

①一人に寄り添う

主に小学1年~高校3年生の子どもたちに、

- 栄養バランスの整った夕食の提供や学習時間の確保などの健康に生活できる基盤作り

- 学習遅滞を抱えた子供たちは大学生教師たちが寄り添って勉強を教える

など、安心して過ごせる居場所を提供する事業を行っています。

②仕組みを広げる

Learning for Allは現在の日本では、子どもの支援の「量」と「質」がともに足りていないのが現実だと述べています。

そこで、これまで培ってきた実践的なノウハウを積極的に全国の子ども支援団体や企業に提供することで、「地域協力型子ども包括支援」の全国展開を推進しています。

③社会を動かす

問題を真に解決するためには社会の仕組みを変えていく必要があるという考えのもと、子どもの貧困に関する啓発や人材育成、政策提言にも取り組んでいます。

安定した運営には寄付金が必要

Learning for Allの収益は、期限付きの助成金による収入が多くの割合を占めており、安定した運営を行うには寄付金が不可欠です。

寄付金は主に学生ボランティア教師の交通費や、授業で使う教材費などに使用されています。

寄付方法

寄付方法は、

- 毎月3,000円の寄付を行う「マンスリーサポーター」

- 単発での寄付を行う「ワンポイントサポーター」

の2種類の方法で受け付けています。

一人一人の募金によってSDGsの達成を目指す

自分一人だけでは貧困の子どもたちを救うことは難しいかもしれませんが、少しの募金で間接的ではあるものの、役に立つことができます。

また、これらの寄付は税の優遇措置の対象にもなるので、ふるさと納税の選択肢として考えてみるのもいかがでしょうか。

もし、募金ではなく実際に行動して、貧困にあえぐ人の手助けをしたい方には次で説明する「ボランティア」もオススメです。

私たちにできること③ボランティアをする

金銭面でのサポートだけでなく、実際に自身の手により支援したいという熱量を持っている方ならボランティアを行いましょう。

現在、先述したようなNPO・NGO法人は、「人材が足りない」ことを課題として挙げており、個人の協力が求められています。少し踏み込んで、人材不足問題について見ていきましょう。

NPO法人の人材不足問題

日本政策金融公庫総合研究所が2012年に発表した「NPO法人の経営状況に関する実態調査」のなかには、活動を行ううえで苦労している点を聞いたアンケートがあり、

- 「職員・ボランティアの育成」が37.3%

- 「職員・ボランティアの確保」が35.7%

という結果となっています。

貧困支援には、マンツーマンでの子どもの学習支援や、海外の貧困現場で根本的な自立支援を行うなど、多くの人がさまざまな形で携わらなければいけません。そのためには「世界で起こっている貧困を救いたい」という志をもった人手が必要なのです。

NGO法人の人材不足問題

日本国際交流センターが早稲田大学グローバル・ヘルス研究所に委託をした研究「国際保健をめぐる政策決定プロセスにおける日本の NGOの役割と課題」ではNGO担当者へのインタビューを通して、NGOの課題を提示しています。

その報告書によると、

- NGOの活動に必要な人材があまりにも少なく、限られた資金がそこに集中している

- 若い人材が専門性を高めていける仕組みが整っていない

などが人材面に関する問題が指摘されています。

簡単なことから専門性のあることまで、様々な人材が求められている

とはいえ、すべてのボランティアが専門性を求めているわけではありません。事務作業やイベントの手伝いなど、専門スキルがなくても行える活動はたくさんあります。

どんな些細なことでも力になれるので「困っている人を助けたい」という思いを持っている人は、ボランティアにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

募金・ボランティアは継続性に課題がある

これまで紹介してきた、募金やボランティアは個人が取り組みやすいアクションではありますが、課題として「継続性がない」ことが挙げられます。

募金やボランティアはどうしても支援者が、金銭や時間を割く必要があり、長期的な支援を行うことは容易ではありません。社会福祉協議会ボランティアセンター がまとめた「東日本大震災ボランティア活動者数の推移」によると、実際に東日本大震災の際も、災害が起こった2011年に集まったボランティアは95万人超でしたが、その後年々と減り続け3年後の2014年には8万人にまで減ってしまいました。

今後国や自治体は、個人が参加しやすい環境を整えると同時に、継続できる仕組みを考えていくことが必要があるでしょう。そして、個人もできるだけ長期的な視点から支援を続けていくよう意識すると良いかもしれません。

とはいえ、「長期的」となるとハードルが上がってしまう人も多いと思います。そこで次では、日頃の買い物から実践できるフェアトレード製品の購入について紹介します。

私たちにできること④フェアトレード商品を購入する

フェアトレードとは、発展途上国の生産者の生活を支えるために、現地で作られた農作物を適正な価格で取引する貿易の形です。

このフェアトレードはヨーロッパを中心に世界に広がっていき、今では統一基準である「国際フェアトレード基準」設けられています。

これは、基準を満たしている満たしている製品には共通のラベルマークが貼付され、消費者である私たちでも一目で分かるような仕組みです。

フェアトレードによって生産者が受ける恩恵

フェアトレードジャパンの公式HPでは、実際にフェアトレードの恩恵をうけた生産者の声が紹介されています。

エチオピアのコーヒー生産者組合は、フェアトレードによる収入工場によって、

- 現地に新しい学校の建設

- さらなる生産環境への投資

- 治療所の建設と運営が可能になった

と報告しています。

生産者によると、フェアトレードは労働者の収入向上だけでなく、市場の在り方や消費者のマインドを変え、民主的な社会を作っていく架け橋となると話しています。

フェアトレード商品であっても認証ラベルがはっていない場合も…

フェアトレード商品は、コーヒー豆やバナナが有名で、ラベルを目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。一方で、なかにはフェアトレード商品であっても、認証ラベルを張っていないケースもあります。

その場合は、もう一歩踏み込んで企業のHPを確認したり、直接問い合わせたりしてみましょう。

フェアトレードジャパンの公式HPでは、認証を取得している企業の一覧を確認することも可能ですので、興味があればぜひご覧ください。

フェアトレードコーヒーとは?メリット・デメリットや日本の現状、認証マークの見分け方

フェアトレードコーヒーとは?メリット・デメリットや日本の現状、認証マークの見分け方  ホットマン株式会社|タオル産業の”ものづくり”の常識を覆し、貫き続ける理念経営とは。

ホットマン株式会社|タオル産業の”ものづくり”の常識を覆し、貫き続ける理念経営とは。私たちにできること⑤政治に関心をもち、投票しよう

最後に紹介するのは、私たちが政治に関心を持ち、納得いく政策を掲げる政治家に投票することです。

理由としては、完全に貧困を撲滅するためには財政や政策などを改善しなければ、支援を続けていても根本の解決にはならないためです。

例えば、日本の

- 相対的貧困の原因の多くを占める非正規雇用問題

- 生活保護を含むセーフティネットの脆弱さ

など、貧困にまつわる話題はたくさん議論されていますが、解決したとは言い難い現状があります。

実際にどのような政策を行えばこれらの貧困問題は解決できるのか、有権者である私たちもしっかり考えなければいけないのです。

以下では、日本の貧困にまつわる問題と、政策との因果関係についていくつか紹介していきます。

日本の貧困の原因となる非正規雇用

内閣府が発表した子供の貧困に関する報告書によると、貧困は世帯主の雇用形態が非正規であることが大きく関係していると指摘しています。1

実際に、母子家庭の就業状況において非正規雇用の割合が50%近くあり、さらに平均年収が200万円であることがわかっています。2

このように非正規雇用を減らすことが貧困問題を解決することの一歩になることは明らかですが、実際には日本での非正規雇用は増え続けているというのが現状です。

総務省統計局の報告によると、1990年には881万人だった非正規雇用は2014年に1,962万人と2倍以上になりました。3

現在も増え続けており、2021年1月には2,058万人となっています。4

このことから、非正規雇用を減らすための効果的な政策がうたれておらず、非正規雇用・所得格差などの問題が解決に至っていないことが分かります。

世界的に見ても日本はジェンダーギャップが大きい

また、日本ではジェンダーギャップについての問題も深刻です。

毎年世界のジェンダーギャップ指数を発表しているGlobal Gendar Gap Reportによると156か国中125位と世界的にも下位グループに属しています。

2006年時点では115か国中79位であり、日本の男女格差は10年以上の時が経っても改善には向かっていないのです。

厳しい現状だが、変わっていくには政治に関心を持つ必要がある

このような現状を改善するためには、私たちひとりひとりが政治に関心を持ち、選挙で意思を示す必要があります。

そのためには、新聞やテレビなどで報道される情報を受動的に受け取るだけではなく、過去の事例や他国の状況などを能動的に調べることが重要になるでしょう。

SDGs1「貧困をなくそう」の解決のためにも活用したい「補助金・助成金」

日本政府や自治体も、貧困の解決に向けて、様々な補助金・助成金制度を設けています。いくつかピックアップしたので、それぞれ見ていきましょう!

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、就職困難者(高齢者・障がい者・母子家庭の母親)を雇用した場合、事業主に対して一定の助成金が払われる制度です。

日本の貧困層にあたる人の多くは高齢者やひとり親世帯です。

このような社会的少数派の人たちを期限なく雇用することで、生活の安定を図り貧困をなくすことに繋がります。

雇用する側もされる側も、お互いに利益が大きい制度のひとつです。

トライアル雇用助成金

この制度は45歳以上の中高年齢の人、若年者、ひとり親家庭の親、ホームレス、障がい者などの対象者が、3カ月間の期限付きで雇用契約を結ぶ制度です。

3ヶ月間のトライアル終了後、正社員として雇用する企業が8割となっており、短期間の雇用でありながらその先の就労へと結びつけることが出来る可能性もあります。

貧困層の人の多くはパートやアルバイトなど非正規雇用で働く人が多く、安定した職に付けないのも事実です。

この制度を利用すれば、トライアル期間を設けることが出来るので自分に合った業務内容か判断でき長期的な就労へと移行出来る可能性が大きくなります。

ここまでSDGs目標1「貧困をなくそう」についてポイントやキーワードをピックアップして説明してきました。貧困を解決するために国や自治体が様々な対策を行なっているものの、それだけではなかなか解決されないのが現状です。

そこで求められるのが、企業や支援団体の協力です。

次では、貧困問題の解決に向けて取り組む企業や団体の取り組み事例を紹介します。

>>トップに戻る場合はこちら

【日本】貧困問題の取組事例・対策①日清食品グループ

カップヌードル、チキンラーメンでおなじみの日清食品グループ。

日清食品グループは、1958年に安藤百福が世界初のインスタントヌードル「チキンラーメン」を発明。その後「カップヌードル」を発明し、インスタントラーメンを世界食にした会社です。

”人類を「食」の楽しみや喜びで満たすことを通じて社会や地球に貢献する「EARTH FOOD CREATOR」をグループ理念に掲げています”

NISSIN サスティナビリティマネジメント

※日清食品グループでは、製品を通じた貢献としてSDGsのさまざまな課題に取り組んでいます。さらに、百福士プロジェクトを通して、その他の目標達成に向けたアプローチを行っています。

社会貢献を推進する「百福士プロジェクト」

「百福士プロジェクト」は、日清食品グループの創業者、安藤百福の社会貢献への取り組みを引継ぎ、社会貢献を推進する活動です。

”2058年までの50年間に、100の「未来のためにできること」を実行していく社会貢献活動です。取り組むテーマは「創造」「食」「地球」「健康」「子どもたち」の5つ。日清食品グループは「百福士プロジェクト」を通じて、より豊かな未来のために貢献していきます。”

百福士プロジェクト

すでにプロジェクトは26弾まで開催(2021年7月時点)されていて、楽しみながら取り組んでいる様子が個性的なネーミングから垣間見えます。

貧困撲滅に向けた活動事例「NISSIN BAZAAR」

第22弾に開催された「はたら着かた改革 NISSIN BAZAAR」は、従業員の働き方改革と貧困に苦しんでいる子どもたちへの支援をマッチングさせたものです。

2018年1月より週2日、カジュアルな服装での勤務を推奨する「カジュアルデイズ」を導入。そのため着る機会の少なくなったスーツや衣類、不要になった家具や食器を社員向けに「NISSIN BAZAAR」として販売しました。

売り上げは65万となり、百福士プロジェクトの拠出金35万を合わせた100万円を「未来の子ども応援基金」に寄付しています。

また第21弾「六十年寝太郎(ねたろう)プロジェクト」、第17弾「快★段★セブンサミット踏破プロジェクト」でも「未来の子ども応援基金」に寄付。

さらに、子どもたちの成長を支援するために、「国連WFPレッドカップキャンペーン」に参加し、対象商品の売り上げの一部を寄付しています。また、チャリティーイベントなどを通して社員や一般の人に飢餓や貧困問題の啓発を取り組むなど、社会への取り組みに力を入れています。

寄付先の「未来の子ども応援基金」は子育てや貧困は家庭だけの問題ととらえず、社会全体で解決することが重要と考えている団体です。

個人でも支援することができるのでこちらも合わせてご覧になってみてください。

【日本】貧困問題の取組事例・対策②日本航空株式会社(JAL)

JALは、

”全社員の物心両面の幸福を追求し、一、お客さまに最高のサービスを提供します。一、企業価値を高め、社会の進歩発展に貢献します”

JAL サスティナビリティ・マネジメント

という企業理念にかかげ、生き生きと人々が活躍する社会が実現することが持続可能な社会へつながると考え、各関係団体と協同し活動しています。

JALだからできる、インターナショナルな取り組みをしています。

「TABLE FOR TWO 社員食堂プログラム」

JALでは、食事の機会を提供する活動「TABLE FOR TWO 社員食堂プログラム」と「おにぎりアクション」に協賛しています。

NPO法人 TABLE FOR TWO International(TFT)は2007年に設立された、開発途上国の飢餓や栄養失調、先進国の肥満や生活習慣病など食に関する問題の解決を目指している団体です。

“TABLE FOR TWO”を直訳すると「二人のための食卓」。

先進国の私たちと開発途上国の子どもたちが食事を分かち合うというコンセプトです。

TABLE FOR TWO International(TFT)

「TABLE FOR TWO 社員食堂プログラム」では、対象になっている栄養バランスが計算されたメニュー1食につき20円が、TFTを通して寄付されます。開発途上国では1食分の給食が20円です。購入者が食べた1食分が、開発途上国に住む子どもの学校給食1食分となります。

購入者はバランス良い食事をすることで生活習慣病を予防でき、さらに飢えに苦しむ途上国の子どもに食事を提供することができる、どちらにもメリットのあるプログラムです。

「おにぎりアクション」

また、「おにぎりアクション」にも協賛しています。日本の代表的な食べ物である「おにぎり」をシンボルに、おにぎりの写真をSNS(Instagram、Twitter、Facebook)に投稿、または特設サイトに投稿することで、アフリカやアジアの子どもたちに給食をプレゼントできる取り組みです。

写真を1枚投稿すると給食5食分に相当する寄付金100円を協賛企業が提供し、主催するNPO法人 TABLE FOR TWO International(TFT)を通してプレゼントされます。

今年も開催されるので、興味を持たれた方は参加してみてはいかがでしょうか!

航空会社の特性を活かしたユニセフ募金

2019年からはじめた機内募金「Change for Good®」。

海外旅行で使いきれなかった外国の通貨をユニセフ募金として集める募金。

利用方法はとても簡単で機内に募金用の封筒が付けてあります。その封筒に外貨を入れ客室乗務員に渡すだけです。

特にコインは手元のに残っても、なかなか使い道がなく困ることがあります。機内で気軽に募金できるので、海外に行く機会が多い方に、ぜひ知ってもらいたい募金方法です。

【日本】貧困問題の取組事例・対策③株式会社ジモティ

「地元の掲示板 ジモティ」として有名な、ジモティ。

ジモティの経営理念は、

”地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ”

株式会社ジモティ 経営理念

同じ地域に住む人が支えあう社会の実現のためにうまれた、不用品の譲り合いができるサービスです。また、人に譲ることで、廃棄物を減らすことにつながり、さらに次の人が使用することでサスティナブルな活動の貢献になります。

ひとり親世帯のために「ひとり親家族応援キャンペーン」

厚生労働省は、平成28年時点でひとり親世帯は日本に約142万世帯と発表しています。(※1)

ジモティのユーザー調査によると、その中の約約半分にあたる65万世帯(約46%)がジモティを利用しているという結果がでています。

特にシングルマザーはシングルファザーと比べて年収が低く、相対的貧困率が高い傾向にあります。内閣府のデータによれば、年収の低い理由として雇用形態が非正規雇用であることが関連しているとしています。(※2)

そこでジモティでは支援を必要としているひとり親世帯のために、2018年、企業から協賛してもらった支援物資をジモティ上に掲載し、ひとり親家庭を優先的に物資を渡せる「ひとり親家庭応援キャンペーン」を開催。1600件の支援物資の提供があり、1200件もの応募がありました。

定期的にひとり親家庭応援キャンペーンが開催されていますので、「まだ使える不用品がある」という方は、ぜひチェックしてみてください。

【日本】貧困問題の取組事例・対策④COOP(日本生活協同組合連合会)

COOP(日本生活協同組合連合会)は、生協として親しまれ、組合員総数が約2,996万人の日本最大の消費者組織です。

「子どもの未来アクション」

COOPでは、貧困問題の理解を深めるための学習会、「子どもの未来アクション」を開催しています。貧困問題を他人ごととらえず、地域の問題と考える人、応援する人、支援する人を増やすことを目的としています。

また、生協は地域ごとに設立されていることも特徴です。地域に根差した活動をそれぞれ独立した法人として、独自のテーマや事業をもって活動しています。その中の生活協同組合コープさっぽろでは、「トドックフードバンク」という取り組みをしています。

生活協同組合コープさっぽろ「トドックフードバンク」

生活協同組合コープさっぽろでは2016年5月より、北海道内の児童養護施設を対象としたフードバンク事業「トドックフードバンク」をスタートしています。

”フードバンクとは、安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で流通に出すことができない食品を企業から寄贈していただき、必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動です。”

一般社団法人全国フードバンク推進協議会

宅配トドックの受注ミスや宅配センターでのピッキングトラブル(商品を倉庫から取り出す際のミス)などで返品された商品は廃棄処分されていました。しかし、問題なく食べられるものも廃棄処分されていたため、これらの「もったいない食品」を児童養護施設に無償提供することで、食品ロスの問題解決と子どもたちに役立てる支援をしています。

また、全国各地のCOOPでは「フードドライブ」への取り組みが行われています。

COOPは各地域で独立した法人として運営されているので、各地域で方針が違います。

フードドライブは常時実施ししている店舗、期間を設けて実施している店舗とさまざまです。「フードバンクに食品を提供したい!」と思った方は、お近くのCOOPを一度検索してみてください。

【日本】貧困問題の取組事例・対策⑤日本リユースシステム株式会社

片付けしている際に「要らなくなった洋服をどうにかしたい。でも捨てるのはもったいない」といったシチュエーションに遭遇することありますよね。古着でワクチンでは、要らない洋服を送るだけで途上国の雇用につながったり、世界の子どもにワクチンを寄付できる仕組みをつくりだしています。

- 雇用面

途上国に送られてきた洋服が売れるものなのかどうかの選別や、選別した洋服の販売などといった雇用を生み出しています。 - ワクチン

古着deワクチンが販売している専用キットに要らない服を詰めて送ると、5人分のワクチンを寄付が可能です。

さらにはその仕組みは世界だけでなく、日本の福祉作業所の障がい者雇用にも。主に福祉作業所では古着を回収する専用キットの製造や封入、発送の仕事を依頼しています。

さらに詳しく内容を知りたい方は、インタビュー記事も合わせてご覧ください!

日本リユースシステム株式会社 |リユースの促進とワクチンで社会に貢献

日本リユースシステム株式会社 |リユースの促進とワクチンで社会に貢献>>トップに戻る場合はこちら

【世界】貧困問題の取組事例・対策①ワールドビジョン

1950年に設立された国際NGO団体です。

NGOとは利益を追求せずに、世界の人々の貧困や紛争による被害などに支援を行っていく民間の団体のことを指します。

主な活動は「開発援助」「緊急援助」「アドボカシー」

ワールドビジョンが行っている活動は開発援助・緊急援助・アドボカシーの3つです。

アドボカシーとは政府や市民に対し、今起きている問題への関心を寄せるよう啓蒙活動を行ったり、具体的な政策提言書を示すなどの活動内容のことです。

現在まで中南米・アフリカ・アジアなど計32カ国で159の事業を行っています。

【世界】貧困問題の取組事例・対策②赤十字国際委員会(ICRC)

負傷した兵士の救護を皮切りにスタートした赤十字国際委員会は、1863年に設立され支援・保護・予防・連携の4つの柱を中心に活動を行っています。

多岐に渡る活動内容

具体的には紛争地域の食糧支援や職業訓練、また離れ離れになった家族への支援、医療支援などその活動内容は多岐にわたります。

また人の尊厳を確保する国際人道法に則り、無差別兵器使用の予防、捕虜や拘束された人の医療支援、国際人道法についての普及活動など被害を事前に防いでいくための啓蒙活動なども行っています。

【世界】貧困問題の取組事例・対策③セーブザチルドレン

1919年に設立され、全ての子どもたちが健やかに生きていくための権利を守る活動を行ってきた国際NGO団体です。

防災支援や保健・栄養支援まで様々な活動を展開

団体名にもあるように主に子どもたちの貧困や保護、教育などの活動の他に、防災支援や保健・栄養支援なども行っています。

またSDGsの人権に言及した2030アジェンダの中に含まれる「社会のすべての部分で満たされるように」という一説はセーブザチルドレンや市民社会らの働きかけにより追加されており、SDGsに関するアクテビティ集の発行なども積極的に取り組んでいる団体です。

>>トップに戻る場合はこちら

まとめ

今回はSDGs1「貧困をなくそう」の問題点と解決策/事例、私にできることを紹介しました。

日本ではあまり馴染みのないように思える貧困問題ですが、実際に高齢者の5人に1人、子供の7人に1人が、年収122万円以下の相対的貧困の状態にいます。

私たちにできることはまず、貧困の現状についてよく知ることから始まります。

募金やボランティアはハードルが高いと感じても、フェアトレード商品を購入してみる、政治について関心を示すなど、できる範囲で貧困問題に取り組んでいきましょう!