社会・経済・環境の三側面から目標が構成されているSDGs。その中でもSDGs9「産業と技術革新の基盤をつくろう」は、経済に関わる内容となっています。

他の目標のキャッチコピーと比較して、少し難解な内容となっているため、何を達成すべきなのかイメージしにくい人も多いと思います。

そこでこの記事では、SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」をグラフを交えながら分かりやすく説明していきます。

SDGs目標9番「産業と技術革新の基盤をつくろう」とは?

SDGs9の目標「産業と技術革新の基盤をつくろう」とは、正式には「強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」と訳されており、簡単にまとめると、持続可能な社会をつくるために技術を向上し、新たな価値を創造することで、産業を発展させ、暮らしを支えるインフラを整えようとするものです。

インフラとは

インフラは水や電気・インターネットのほか、病院や公園のような「安全&快適に暮らせる設備」全般を指す言葉です。

普段の暮らしに必要なライフライン整備に加え、国や地域に関係なく誰でも参加しやすい産業システムづくりが求められています。

特に、インフラ整備や産業の発展に遅れをとるアフリカなどの後発開発途上国にとって、目標9は重要な項目です。また、日本を含めた先進国も、それぞれが抱える課題に沿った技術革新が求められています!

「レジリエント(強靭)なインフラ」とは?

正式和訳にある、聞き慣れない言葉「レジリエント」。

辞書で「レジリエント(resilient)」をひくと出てくるのは、「弾力があるさま・柔軟性があるさま」です。

また「強靭(きょうじん)」は、「しなやかで強いこと。柔軟でねばり強いこと・様子」という意味になります。

SDGs目標9でいう「レジリエント(強靭)なインフラ」とは、何があっても壊れないインフラ、ではなく、事故や災害が起こってもしなやかに復興できるインフラを意味しています!

長い間、自然と共に生きている私たちは、台風や地震など自然災害によってたびたび甚大なダメージを受けてきました。加えて近年は、気候変動の影響でその規模が拡大していると感じる人も多いでしょう。

自然災害による断水や停電・インターネットの遮断は、私たちの暮らしだけでなく命をも脅かす恐れがあります。

そこで求められるのが、万が一のことが起きても機能する代替システムづくりのような、柔軟に対応できるインフラ整備です。

SDGs9「産業と技術革新の基盤をつくろう」のターゲット

SDGs目標9のターゲットは、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのか、より具体的な1〜5の達成目標とa〜cの実現方法、合計8個のターゲットで定義されています。

| ターゲット | |

|---|---|

| 9.1 | すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 |

| 9.2 | 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 |

| 9.3 | 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 |

| 9.4 | 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 |

| 9.5 | 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 |

| 9.a | アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。 |

| 9.b | 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 |

| 9.c | 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 |

難しい内容となっているので、1度読んだだけでは理解しにくいと思います。そこで次からは、押さえておきたいポイントや重要キーワードをピックアップしながら説明していきます!

なぜ、SDGs9の目標達成が必要なのか?

ここでは、SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」が必要な理由を見ていきましょう。

すべての基盤・インフラ整備の重要性

人々の暮らしを豊かにし、持続可能な社会を築くうえで、インフラ整備は欠かせません。

インフラは、いわば建物の地盤にあたるものです。地盤が緩い状態で建物を建てようとしても、建設自体がうまくいかなかったり、建ててもすぐに壊れてしまいます。

ビジネスにおいては、たとえ新しい技術やアイディアを思いついたとしても、ベースとなる技術や設備が整っていなければ作業効率が悪くなってしまい、思うような発展が見込めません。

暮らしの面では、人々の生活に必要不可欠な水道や電気が整わなければ、暮らしの質だけでなく健康や仕事の環境にも影響を与えてしまいます。

開発途上国のインフラ整備の必要性

開発途上国のインフラが整えば、子どもの教育から産業の発展まで、あらゆる人々の生活の質が向上し、豊かな社会を築けます。

開発途上国の一部には、生活に最も重要な水や電気はもちろん、医療や教育さえまともに受けられない人々が、まだまだたくさんいます。

国連広報センターによれば、世界には電気が自由に使えない人が7億5,900万人、安全に管理された飲料水を利用できていな人が20億人と、解決すべき課題が多いのが現状です。

国や地域を超え、平等で安全なインフラ整備を進めることは、長い目で見て世界の持続可能な発展につながるのです。

発展途上国とは?開発途上国との違い・ランキング一覧と問題点・日本の支援

発展途上国とは?開発途上国との違い・ランキング一覧と問題点・日本の支援インターネットの普及の必要性|2022年時点で29億人が利用できていない

国際電気通信連合(ITU)が2022年にまとめたGlobal Connectivity Report 2022によると、現在、世界の約29億人がインターネットにアクセスできない状態にあります。そのうち90%が開発途上国に暮らしているのです。

特に、開発途上国を含む国々の農村部では、17%もの人々が携帯電話を使うことができません。

近年、先進国でオンラインを中心とした福祉サービスや学校の授業が増えていく中、こうした人々が取り残されてしまう問題を、早急に解決する必要があります。

世界のインフラの現状・課題

世界には約200の国や地域が存在しますが、2017年時点で開発途上国・後発開発途上国とされる国は約150か国ほど。世界の人口の約8割以上の人たちが、貧しい生活を余儀なくされています。

すべての人々が豊かな暮らしを送るために、生活・経済・福祉といったさまざまな側面からのインフラ整備は欠かせません!

インフラが整っていない国やそこで暮らす人々の現状は?

開発途上国の中でも、特に貧困格差が深刻なアフリカでは、人口の45%以上が1日1.25ドル(約137円)以下で生活し、40%以上の人々が安全な飲料水も確保できない状態にあります。

また、インターネットに関する課題も残します。

世界では、人口の半数以上もの人々が都市部に暮らし、40億人がインターネットを利用しています。

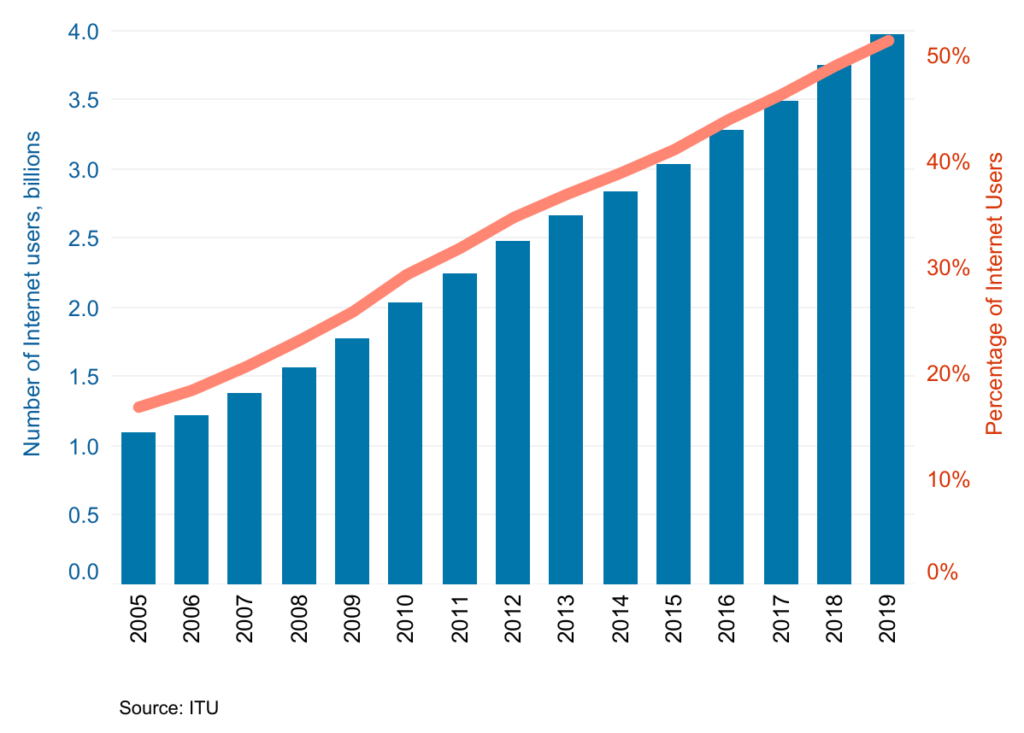

以下の図は、国際電気通信連合(ITU)が発表した、2005年~2019年の間で世界のインターネット利用者増加を示すグラフです。

数値だけ見ると、着実にインターネットの利用者が増えています!

しかし実際は、開発途上国の多くでインターネットを気軽に利用できる設備が整っていません。

暮らしの基盤であるインフラが未整備のままでは、1日に何時間もかけて水を汲みにいかなければならなかったり、暗い時間の作業がままならなかったりと、生活に支障が出てしまいます。

子どもたちにとっては、安全な生活環境が保障されない事態に加え、学校に行く機会を得られず、将来の選択肢がどんどん狭まってしまいます。

もちろん年代・性別にかかわらず、誰もが安全で快適な暮らしを送れ、あらゆるチャンスを平等に得られるように、インフラ整備は何よりも優先すべき課題なのです!

近年は特に、後発開発途上国47か国のうち33か国を占めるアフリカ諸国の整備遅れが深刻で、早急な課題解決が求められています。

ここでは主に、アフリカの国々の現状と課題について見てみましょう。

アフリカの深刻な問題:交通インフラの未整備と管理・連携不足

アフリカには、植民地時代に作られた道路交通網がありますが、貧困による資金不足で管理できず老朽化が進んでいます。

加えて、国によって政策の優先事項・方針が異なるため足並みがそろわず、国境を越えた道路整備が停滞しているのが現状です。

小国が立ち並ぶアフリカ大陸では、このような事情から大規模な整備が難しく、普段の暮らしへの影響はもちろん、輸送コストが上がってしまうのも難点です。

輸送に時間とお金がかかれば、国内移動だけなく、国外への移動を必要とするグローバル産業の参入しにくくもなります。

2014年のアフリカ・インフラ開発プログラム(PIDA)のレポートによれば、移動に利用できる道路の割合は、他の地域の開発途上諸国では50%なのに対し、アフリカではたった34%に過ぎません。

交通インフラが未整備なうえ、これまでに作られた道路の管理が行き届かず、使用できない道路が増加していることも一因です。

同報告では、アフリカの交通インフラ未整備が産業の成長率を年間2%も奪っている、と指摘しています。

こうした交通インフラの未整備は、現地の人々の豊かな暮らしの妨げになるだけでなく、グローバルな競争にも大きな遅れをとる原因となってしまっているのです。

>>トップに戻る場合はこちら

開発途上国のインフラ整備を進めるためには

今後、開発途上国のインフラ整備を進めていく必要があることがわかりました。では、どのようなポイントに留意して展開すれば良いのでしょうか。1つずつ詳しく見ていきましょう!

①整備後の管理継続を含めた、長期計画を実行しよう

現在、アフリカの道路インフラ未整備に加え、既存の道路老朽化が深刻な問題になってしまったのは、管理不足が大きな原因です。

主な資金は先進国の政府や起業・民間団体から来ていますが、先進国は計画通りにインフラを整えるだけでなく、その後の定期的なメンテナンスまでケアすることが大切です。

先進国は、返済義務不要の政府出資金・ODAをはじめ、企業や民間組織による資金提供を行なっています。

しかし資金の提供だけでなく、アフリカ諸国が自ら持続的に管理を行えるよう、技術支援を含めた長期的な援助を行う必要があります。

②小さな国が集まる大陸だからこそ、国・地域間の連携・調整がカギ!

アフリカ大陸は50以上もの国や地域から成り立っています。

特に国をまたぐ道路や橋の建設など大規模な交通インフラを整備しようとすれば、隣接する国や地域間との連携や調整が不可欠です。

ひとつの大陸としてインフラを整えるには、アフリカの国々がお互いに足並みをそろえてインフラを整える意識を持ち密なコミュニケーションを交えてプロジェクトを計画・進行する必要があります。

ここまでが世界の現状と課題です。次では、日本にもインフラに関する課題はあるのかを見ていきましょう。

日本の現状・課題

先進国としてインフラが整っているように見えても、実はITや交通インフラについて問題を抱えている日本。

そんな日本の現状と課題を見ていきましょう。

現状①:欧米諸国と比較したICT技術の普及遅れ

GLOBAL NOTEの統計によると、日本のインターネット普及率は、2022年時点で92.73%と高水準で、世界では25位をマークしています。

しかし学校でのオンライン学習の導入・リモートワークの推進に伴う、ICT(Internet and Communication Technology)を利用したシステムの普及はまだまだです。

特に欧米諸国のような、デジタル技術を用いた教育における整備の必要性が、経済開発協力機構(OECD)をはじめ、専門家・政治家の間で指摘されています。

こちらは総務省が公表している、各国のICT導入状況を示すグラフです。

緑の部分が導入済みであることを示していますが、ほかの先進国に比べても、タブレット端末やスマートスピーカーを利用したICT導入の遅れが目立っていることが伺えます。

誰もが平等な環境にアクセスできるようにするには、迅速な対応・整備が求められているのです。

解決に向けた課題|誰もがアクセスできるオンラインシステム構築を

地域や職業に関係なく、誰もが平等に教育・医療・保険などさまざまなサービスを活用できるシステム構築は重要な課題です。

高いレベルでセキュリティを保持しながら、オンラインで完結する公共手続きや診療のような、安全で市民が誰でもアクセスできるインフラシステムを整備することが求められています。

感染症のパンデミックを機に、日本でもリモートワークや、印鑑を用いない電子署名システムへの移行の必要性に迫られました。

一方で、エストニアの国民IDを参考にして生まれた日本のたマイナンバー。交付が始まって数年経ちましたが、納税や保険の手続きには各所へ訪問する必要があり、利用者が負担を強いられる場面も多々あります。

現在もすこしずつ改革が進められているものの、まだまだ欧米諸国のように、オンラインで完結する医療予約・社会福祉といった電子サービスは普及していません。

今後、さらなる改善が必要となってくるでしょう。

現状②:高度経済成長期に建設したインフラ(道路・水道管など)の老朽化

日本の水道・道路といった生活インフラ整備は、戦後~高度経済成長期で一気に行われたため、設備の老朽化が問題となっています。

国土交通省が出している「建設後50年以上経過する社会資本の割合」の表では、以下のような数値が発表されています。

建設年度不明の設備を除いた場合でも、今後20年でメンテナンスの必要が生じる道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾はいずれも2018年度と比べ2倍以上の数値になるという予測が。

建設する以上、もちろん定期的なメンテナンスも必要です。

こうした設備の老朽化は、重大な事故の原因となり、人の生命をも奪いかねません!

そもそもインフラを整備する目的のひとつは、誰にとっても使いやすく、生活を支えるために作られるもの。

国や組織は、インフラシステムを作って終わらせるのではなく、常に「みんなにとって利用しやすくなっているかどうか」の視点を含めてメンテナンスをしなければなりません。

老朽化が原因で、市民の生活が不便になってしまったり、命を脅かすような事態を避けたりするためにも、作った側は「点検・整備」にまで目を向けることが大切です。

SDGsの目標9では、単なる技術開発やインフラ整備にとどまらず、長期的な視点で「利用者にとっての使いやすさ」と「持続可能かどうか」を考える必要があるのです。

解決に向けた課題|自然災害大国だからこそ、強靭なインフラ整備が必要

暮らしの利便性や使う人のことを意識した実用的で快適なインフラの整備は、自然災害の多い国だからこその喫緊の課題です。

地震や台風だけにとどまらなず、気候変動の影響も相まって集中豪雨などの自然災害に頻繁に見舞われる、近年の日本。

災害発生後も国が指揮を執り、市民が少しでも不便なく安全・快適に生活を続けられるよう、ライフラインである水や電気、居住スペースの確保と同時に、医療サービスや物資支援がスムーズに受けられるシステムの構築を早急に行う必要があります。

>>トップに戻る場合はこちら

インフラが整っていないと何が問題なの?問題の解決策はある?

インフラの必要性について、世界と日本の現状・課題を見てきました。

しかし、そもそもインフラが未整備の状態では、何が問題なのでしょうか。

気候変動の影響を受けやすくなる

ライフラインに欠かせない水や電気・インターネットといったインフラが未整備だったり、メンテナンスがされていなかったりすると、気候変動による降水量の変化や気温の上昇によるダメージを受けやすくなります。

たとえば水供給のインフラは、気候変動の影響による降水量の増加や減少、海面や気温の上昇に影響されます。

急な増水で水道管が破裂したり、大気汚染による外気や水質の変化で設備の腐食が進んだり…。さまざまな想定をしながら、持続可能で気候変動にも強いインフラ整備を形成することは、これからの時代を生きる上で必須です。

グローバル社会に遅れをとる

たとえば、南アフリカのサブサハラ地域の人口は 10 億人で、世界人口の約13%を占めていますが、陸路における貨物の輸送量は、わずか2%に過ぎません。

欧州や北米・東南アジアが貨物輸送量の大きな割合を占めていることから、明らかな競争力の遅れが目立ち、グローバル市場への参入を阻まれています。

市場に参入できるチャンスが少ないということは、国にお金が回らなくなるということを意味します。

社会全体での経済の停滞が起こるだけにと止まらず、雇用や教育の機会を逃すことになってしまい、市民の生活の質がどんどん下がってしまいます。

こうした悪循環を断ち切るために、グローバル市場参入の基盤となる交通・経済インフラを整える必要があるのです。

政策・福祉などのオンライン普及の遅れが貧困格差を生む

オンラインシステムの普及が叫ばれる今日の世界ですが、インターネット環境の整備が不十分な国や地域では、本来届けるべき人たちに必要な、公共福祉・医療のようなサービスが行き届きません。

世界には、施設から離れた場所に住んでいる・常にサポートを必要とする小さな子どもやお年寄りがいる、のように、さまざまな事情で移動が困難な人がいます。

遠隔で公的手続きや公共福祉サービス・診療を遠隔で受けられるようにシステムを整えれば、暮らしに必要なバックアップを受けやすくなり、生活の質向上に繋がるもの。

誰もが簡単に、平等なオンラインサービスを受けられるインターネットの普及は、貧困格差をこれ以上生まないための重要策のひとつです。

インフラが満たされ産業化が進むことのメリットとは?

SDGs目標9では、強靭なインフラ構築が開発途上国の発展を支える、としています。

開発途上国が発展すれば、新しい産業・技術の可能性が生まれ、誰もが平等なグローバル社会が望めるのです。

インフラが充実すれば、人々の生活の質がUPするだけでなく、子どもたちの将来に必要な教育の機会を与えられるように。

教育は仕事を得るためだけでなく、ターゲット9.5の中で述べられているように、より持続可能な科学技術の開発を進めるのに必要な研究者・開発者を育てる道にもつながります。

その後、仕事や研究職に就いて産業・技術を生み出す人が増えれば、地域や国全体に程よくお金がまわり、先進国の支援に頼らず自国で独立した活動が可能になるのです。

産業の基盤となるインフラが整えば、作業効率が高まって次のアクションも起こしやすくなり、持続可能な社会に向けたビジネス・問題解決へのアイディアを形にしてさらなる発展が見込めます。

インフラが充実するということは、一部の地域や国だけでなく、グローバル社会にもメリットがあるのです。

>>トップに戻る場合はこちら

インフラを満たすための解決策はあるの?

では、インフラを整えるための解決策はあるのでしょうか?

開発途上国への継続的な支援が必要

先進国は資金面だけにとどまらず、プロジェクトの進め方や必要な技術の伝達のように、多角的な側面での継続したサポートが必要です。

産業の創出・促進だけを目的にせず、「誰もが暮らしやすい社会をつくる」という意識を根底にしながら、開発途上国への長期的な支援を進めなければなりません。

アフリカ開発銀行グループによる経済見通しレポートでは、2020年から続くパンデミックの影響もあり、すでに6か国で債務が原因の経済危機に陥っている、と報告されました。

これはロックダウンによる経済の停滞だけでなく、アフリカ国内の政治事情が関係していて、汚職が原因で資金が一部の利権者に渡ってしまったり、本来使われるべき先へ辿り着かなかったりという例が起きているためです。

お金をもらった側が、お金の使い方やそもそものインフラ整備の重要性を理解していなければ、先進国の資金サポートの意味がありません。

また同レポートによれば、レジリエンスを構築するための最有線事項として「金融・財政支援を維持すること、社会的セーフティネットを拡充して経済成長をより公平なものにすること」とあります。

インフラ整備のノウハウ・技術の継承が求められる

先進国はただお金を貸し付けるだけでなく、その先のサポートまで考慮して、市民の生活に必須となるライフラインの整備と、デジタル化の普及を同時に行う必要があります。

その際、プロジェクトを開発途上国に丸投げするのではなく、進行のノウハウや技術を継承し、継続してサポートを続けることが求められます。

時間はかかるかもしれませんが、親身なサポートと努力によるインフラ整備は、効率のよい産業化の確立と、持続可能な社会の形成をなしえるでしょう。

SDGs9の達成に求められる対策

ひと口に「インフラ」といっても、さまざまな種類がありますが、SDGsの基本理念にある「持続可能な社会の実現」を踏まえることが大前提。

そのためには、地球環境に考慮した工夫が必要になってきます。

そこで近年、欧米をはじめ世界で注目されているのが「グリーンインフラ」です。

自然の生態系を有効活用してインフラを整備する「グリーンインフラ」はアメリカ発祥の概念で、欧米諸国を中心に積極的に取り入れられてきました。

アメリカのポートランドや欧州の各都市で行われているような都市の緑化をはじめ、土地の特徴を活かした雨水貯蓄管の設置などの取組が進んでいます。

また都市周辺の豊かな森林を活かすことで、微生物から大型動物まで多様な生き物たちが形成する生態系を守りながら、暴風雨や土砂崩れといった気候変動が原因の自然災害を最小限に抑えることが可能です。

たとえば大雨が降った場合、コンクリートの地盤は雨水を地下へ直に通してしまいます。しかし草木が根を張る豊かな森林では、土壌そのものが貯水タンクの役割を果たし、自然災害を防いでくれます。

ほかにも、ビルの屋上に植物を植えて雨水の放出量を一時的に抑えたり、建物内に水の循環設備をつくって冷暖房の効果を生んだりといった例も。

ブロックやコンクリートを緑で覆うことで、町の外観を美しく見せるうれしい効果もありますよね。

インフラ整備に求められるのは、急速な技術発展だけでなく、地球が持つ豊富な自然資源に寄り添うことなのかもしれません。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs9「産業と技術革新の基盤をつくろう」に対して個人でできること・私たちにできること

SDGs9「産業と技術革新の基盤をつくろう」を達成するためには、国や企業の努力が最も大切だと思うかもしれません。しかし、私たち個人にもできることはたくさんあります。ここでは、私たちにできるアクションとしていくつか紹介するので、ぜひ目を通してみてください。

途上国のインフラを整えるために取り組みを進めている企業を支援しよう

途上国のインフラ開発に携わる企業や団体に寄付をすることは、目標達成につながります。日本では、蛇口をひねれば水が出る、スイッチを押せば電気が付くというのは普通のことですが、途上国ではそれが当たり前でない国があります。

水道が整っていない地域では女性や子どもが長時間歩いて水を汲みにいかなければならず、その水が汚染されていた場合、病気や死のリスクを伴います。

電気に関しても国によっては20%しか普及しておらず、インターネット設備がないどころか生活も不安定です。

こうした問題から、安定した電力供給やインターネット設備などのインフラを整えることが重要なのです。

アフリカに水と電気とネットを供給する「ワットリー」

これらの課題に取り組む企業事例を紹介します。大手企業の支援やクラウドファンディングでの資金を元手に立ち上げられたWatly社。イタリアとスペインが携わっており、世界最大のソーラーマシンを開発、アフリカ・ガーナでの試作運転を始めました。

Watlyは、太陽光を利用した発電システムを通して、電力供給やインターネットサービスを提供し、1日に約5,000リットルの水を精製して飲料水を作り出します。

さらに専用のw-lightという充電器を使えば、30時間分の電気を利用できます。

支援団体への募金

他にも、支援団体に寄付することも重要です。

国によるODA(政府開発援助)の二国間支援の窓口となっているJICA(独立行政法人 国際協力機構)では、

- 「貧困や飢餓に苦しむ途上国への支援」

- 「アフリカに特化した支援」

- 「アフリカの医療に特化した支援」

の3種類の基金を設置し、個人からの寄付金を受け付けています。

寄付金はパソコンからクレジットカードなどで行えますし、JICAへの寄付は税金の控除が受けられます。

中でもNGO・NPO団体は、個人からの寄付を受け付けている場合も。

開発途上国に必要な水や電気・インターネットのような生活インフラに必要な資金集めや、現地での活動費の補助に、個人として参加できますよ。

活動拠点に事務所があり、現地の人々と信頼感関係を築いている団体が多く、クラウドファンディングや共同募金を利用するより、直接サポートしたいプロジェクトを行なう団体へ寄付するのが有効です。

ぜひ「NPO、インフラ、アフリカ」のようにキーワードを入れて検索し、気になる団体のホームページを覗いてみて下さい。

組織によって力を入れている分野は、交通道路の整備や緯度の確保・教育設備の充実など異なりますので、自分が応援したい!と思う先を見つけてみるのはいかがでしょうか。

団体のボランティアに参加して「知る」

寄付をするだけでなく、実際に自分が動いて困っている人々に貢献するという手もあります。

日本貿易振興機構(JETRO)をはじめ、オンラインを中心にイベントやウェブセミナーを開催している団体も。

もし気になる国や地域・分野があれば、関連するキーワードを入れて検索してみると、実際に現地で活躍するボランティアや専門家による話が聞けるイベントがみつかるでしょう。

水道の整備に関する問題や医療現場の現状といった課題について考え、新たな知見を得る機会となります。

ほかにも、実際に1日~長期間のボランティア・スタディツアーを受け付けているところもあります。たとえば「アフリカ ボランティア」と探すと、国際協力に関する団体がボランティアを募集していますよ。

まずは気になる団体を見つけて、問い合わせをしてみましょう。

すこしでも活動にかかわれば、問題の深刻さだけでなく思いがけない出会いがあり、SDGsをよりよく知るきっかけになるかもしれませんね。

防災アプリを取り入れてみよう

イノベーションや、技術を駆使したモノを私たちが積極的に使うことも目標の達成につながります。

例えば、災害に強い通信ネットワークを利用して命を守ることもその中のひとつです。そこでおすすめなのは防災アプリです。

災害時の速報や現在地周辺の避難場所をスムーズに確認することができます。

防災アプリを選ぶポイント

とはいえ現在多くの防災アプリが存在するため、どれを使えばいいのか迷ってしまう方も多いでしょう。そこで、防災アプリを選ぶ上でのポイントを紹介します。

- 情報の精度が高いこと

身の安全の確保、家族の安否を確認するためにも精度の高いアプリを選ぶようにしましょう。おすすめはNHKなどの公共放送局や、自治体が運営しているアプリであること。口コミを読んでみるのもいいでしょう。 - 機能が豊富であること

災害時は何が起こるかわかりません。地震であれば津波情報、土砂災害情報、安否確認などが一緒に確認できる豊富な機能をもったものを選びましょう。 - 操作が簡単であること

機能が豊富であっても、使い方が難しかったり見づらかったりすると防災アプリの意味がありません。分かりやすく、操作が簡単であるアプリを選びましょう。

上記を踏まえておすすめの防災アプリを紹介します。

おすすめ防災アプリ

◆災害情報をプッシュ通知してくれる「Yahoo!防災速報」

Yahoo!防災情報は、警報、避難指示などさまざまな災害情報をプッシュ通知でお知らせしてくれるアプリです。予知機能も付いているため、災害が起こる前に行動し始めることができます。

◆避難マップ、安否確認機能付き「goo防災アプリ」

goo防災アプリは安否確認や避難マップなど必要な情報が集約されたアプリです。

安否確認では、専用ウェブサイトと連携しているため、自身や家族の安否情報を共有できます。

避難マップ付きで、近くの避難所検索、公衆電話の設置場所を確認でき、オフラインでも使用可能です。

発電機を活用しよう

災害時は停電が発生することがあります。それに備え準備しておきたいのが発電機です。

防災時に便利なインバーター発電機

発電機といっても用途や目的によって様々な種類がありますが、防災時に特に便利なものは、「インバーター発電機」です。

インバーター発電機とは、電力の波形を一定に整え安定した出力のできる装置のことで、品質の良い電気を供給することができます。家庭にあるコンセントと同じように、パソコンやテレビ、電子レンジなどの精密機器にも使用できます。持ち運びが容易で、どこでも使えるので、防災時に活躍するでしょう。

選ぶポイント

インバーター発電機を検索すると、様々なメーカーから販売されており、何を基準に選べばいいのか迷ってしまいますね。選ぶポイントを紹介します。

ポイント1 燃料の種類から選ぶ

燃料の入手のしやすさや収納時のことまで考慮して選びましょう。

燃料は、

- カセットガス

- LPガス

- ガソリン

といった選択肢があります。

それぞれのメリットと注意点を紹介します。

| 種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| カセットボンベ | 短時間の電力供給、小さな家電での使用は、扱いやすいカセットボンベがおすすめ。 | 燃料が入手しやすく長期保管が可能。コンロに使い回しができる。 | 供給電力が小さいため、運転時間が短い。 |

| LPガス | 自宅でLPガスを使用している場合は、そのまま使える。 | 数日間の連続運転が可能。 | 持ち運びができない。 |

| ガソリン | 停電時など家電を長時間使いたい場合はガソリンがおすすめ。 | ハンディタイプから大型の高出力モデルにまで使える。 | 燃料の劣化が早く、長期保管が難しい。 |

ポイント2 使いやすさを意識しよう

初めて発電機を購入する場合、操作が簡単かどうか気になりますよね。次のポイントを抑えておきましょう。

- 起動手順が本体に表示されている

- USBポート、シガーソケットが使えるかどうか

説明書を広げなくても、本体に起動手順や案内図が記載されているものを選ぶと、手軽に使いやすいでしょう。

さらに、コンセントに加えUSBやシガーソケットの接続口があると、使える電子機器が増えます。

上記のポイントを踏まえ、おすすめの発電機を紹介します。

おすすめの発電機 初心者でも安心!ガスボンベ式【ホンダ(Honda)発電機 エネポ EU9iGB 900VA】

エネポはガスボンベタイプなので初心者でも安心して使え、またキャリーバッグスタイルなので持ち運びしやすいのが特徴です。

スマホやパソコンの充電から、電気ポットIH炊飯器まで幅広く使用可能なので、レジャーや防災時に活躍するでしょう。

使い方はスイッチをひねって始動グリップを引くだけと至ってシンプル。消費電力に合わせてエンジンの回転数を最適に制御できるので、省エネ対策もできます。

冷蔵庫2台をつないでも2時間使えたという口コミもあり、停電時に一台は持っておきたい優れものです。

プログラミング思考を身につけよう

目標9の達成には、長期的な視点も大切です。今のうちからお子さまのプログラミング的思考を養ってみてはいかがでしょうか。

プログラミング的思考とは、目的達成のための一連のプロセスを、論理的に設計・選択するために必要な考え方を意味します。

日常生活で発生するさまざまな問題解決に役立つとされ、同時に思考力も鍛えられるので、幼いうちから身につけておくと有利だとされています。

ではなぜ、幼少期から養う必要性があるのでしょうか。

幼少期からプログラミング的思考を養う必要性

幼少期からプログラミング的思考で物事を考える習慣をつけておくことは、社会を生き抜いていくうえで非常に重要なポイントとなります。

プログラミング的思考が必要とされる背景として、これからの社会では、

- 読解力(あらゆる情報を読み解く)

- 論理的、創造的思考と解決力(読み解いた情報を活用し、論理的、創造的に物事を捉え、身の回りの課題を自分なりに解決し、人生や生活を豊かにする)

- 人間性(人間本来に備わっている感性を働かせ、よりよい社会や人生のあり方について考える)

という力が求められます。

小学校でも必須分野となったプログラミング教育

小学校では2020年からプログラミング教育が必須となりました。

小学校に導入された背景は、上記の力を身につけることで、将来の職業選択の幅を広げられるためとされています。

このように、プログラミング的思考を養う重要性は十分に理解できますが、せっかくなら楽しみながら取り入れたいという方も多いでしょう。

ここでは筆者が実際使ってみて面白い!と感じたフランスの玩具を紹介します。

おすすめのプログラミング知育玩具

フランスで生まれたボードゲーム「カタミノ」は、組み合わせが36,057通りのプログラミング知育玩具。

限られた枠にピースをはめ込み、

- 予測能力

- 認知能力

- ひらめき

- センス

が養われます。

対象年齢は3歳から99歳と幅広く、親子で楽しめる商品です。

このほかにも、好奇心や想像力を掻き立てるような商品がたくさんあります。

遊びながらプログラミング的思考を養いたいという方はぜひ試してみてくださいね。

セキュリティ対策を徹底しよう

セキュリティ対策を徹底して、自宅や会社のパソコンをサイバー犯罪から守ることは、目標達成のための大切なアクションです。

情報通信ネットワークの発展により生活が便利になる一方で、サイバー犯罪の種類や被害件数も増加傾向にあり、その手口や技術も年々高度化しています。

このような脅威から身を守るためにはセキュリティ対策を十分に行うことが必要です。

セキュリティ対策によって防げること

セキュリティ対策を徹底することで、次の被害を防ぐことができます。

- 個人情報流出、情報漏洩

- 大切なファイル、データ削除

- なりすましによる詐欺、恐喝

- オンラインバンキングの不正利用

- ウェブサービスの不正ログイン

- パソコン機能停止

- セキュリティ対策ソフトの導入

は、安心してインターネットを利用するための有効な手段なのです。

セキュリティ対策の種類

セキュリティ対策には次の種類があります。

- 物理的対策

本人認証機能の活用、外付けHDへのデータバックアップ、パソコン処分時のデータ消去、アクセス権限設定、ソフトウェアとOSを更新する、パスワード自動保存機能をオフにする、定期的にパスワードを変更する、スパムメールの添付ファイルはクリックしない。 - 人的対策

ID・パスワード管理の徹底、サイバー攻撃被害に遭わないための教育実施等。 - 技術対策

セキュリティソフトの導入、セキュリティアプリのダウンロード、不正アクセス対策。

いまいちど、自社や自宅のパソコンのセキュリティ対策を見直してみてはいかがでしょうか。

おすすめのセキュリティソフト

最後にサイバー攻撃の脅威から守るために個人で導入しやすいセキュリティソフトを紹介します。

◆ノートン360デラックス

1年版から3年版まで保証期間を選択でき、Windows、Mac®、Android™ デバイス、iOS デバイスに対応し、3台までインストールができます。

既存のサイバー攻撃から新しいものまで対応し、情報漏洩を防ぎます。

◆キャノンESETインターネットセキュリティまるごと安心パック

キャノンのセキュリティソフトは、

- 既知のウイルスから新しいものまで対応可能

- 使用時のパソコンのスムーズな動きを実現

- インストール台数に合わせて製品を選択できる

- 利用予定期間に合わせられる

という特徴があります。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs9の達成に向けた世界の企業・団体の取り組み事例

ここまでSDGs9に関して様々な角度から課題や問題点などを見てきました。これらを解決するために、世界の企業はどのような取り組みを展開しているのでしょうか。

アフリカの未来を救う!プロジェクト NINJA(Next Innovation with Japan)

近年のアフリカでは、DX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)を利用した事業が急速に発達しています。

JICAが2020年にはじめた「プロジェクト NINJA(Next Innovation with Japan)」では、途上国の社会問題を解決し、質の高い起業家を育成することを目的としたコンテストを開催。

日本のICカードにヒントを得た非接触型決済サービスや、アプリによる医薬品の在庫管理システムといったアイディアが、アフリカの若者たちによって次々に発表されました。

協賛した日本企業がメンターとなり出資を引き受けることで、若手起業家のプロジェクトを実現。

途上国の社会貢献につながる役割を果たし、SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との相乗効果を生みながら、アフリカの若者たちは次なる課題解決への意欲を見せています。

夜間事故対策として道路の発光ライトを設置!タンザニアでの道路整備

街灯が少なく道路整備が未発達のタンザニアでは、夜間事故の発生が問題視されています。

そこで2018年、JICAが滋賀県の企業・辻プラスチック株式会社とタッグを組み、道路の発光ライトの設置に踏み切りました。

現地では電力供給が安定していないため、本体に蓄電池とソーラーパネルを装備。

日中に電気をため、夜になると自動的に発光するシステムで、安全に夜間走行できるようになりました。

オフィスビルや工場の無駄なエネルギーを削減!ReMoni(リモニ)

デンマークの企業・リモニは、IoTやAI技術を利用したエネルギーのモニタリングシステムを開発。最先端の技術で無駄な資源を減らせるシステムの整備に努めています。

建物に簡単に取り付けられるこのシステムは、オフィスビルや工場などで活用されています。電気や水といったエネルギーの使用量を管理することで無駄なエネルギー消費を抑えられ、環境への負担が減らせます。

環境に配慮している点は、SDGs目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」にも通じますね。

都市部から離れた場所の人を助けたい!Zipline

最先端の技術が開発途上国の社会問題解決に導くことを証明したのが、アメリカのベンチャー企業Ziplineです。

Ziplineの取り組みは、ドローンで素早く医薬品や血液を運び、人々の命を助けるというものです。

アフリカでは、都市部から離れた場所になると病院が近くにないケースが多々あります。これでは必要な医薬品や血液をなかなか届けられず、ひどいときには何日もかかってしまうこともあるのです。

すぐに助けたくてもどうすることもできない。これはアフリカ含む、多くの途上国に共通する課題です。

これを受けてZiplineはドローンが

- すばやく必要な物資を届けられる

- 仮に故障した際も簡単に修理ができる

- 飛行機に比べて安価に作れる

と、サスティナブルな機材であり、課題の解決につながると考えました。

ハイスペックなドローンが大活躍

Ziplineで使われるドローンのスペックは、

- 飛行機型

- 雨や風の悪天候に強く設計されている

- 高速で飛べて燃費が良い

- 上空から医薬品を落とす際は、パラシュートを利用する

- 医薬品を渡す際は自動車2台分程度の誤差の範囲でも荷物を落とすことが可能

と、途上国の課題との相性が抜群で、多くの人に医薬品を届けています。

この最新テクノロジーをフルに活用した取り組みは世界中で注目を集めており、課題解決への期待が高まっています。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs9の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例

続いては、日本の取組事例をみていきましょう!

日本でも、企業から地方自治体・大学まで、さまざまな組織が社会の基盤づくりに力を入れています。

NTTインフラネット株式会社

国内インフラの維持・管理のための製品や工法を開発・提案するNTTインフラネットは、鉄筋の錆を防ぎインフラの難点である定期メンテナンスのコストを抑えられる高浸透性コンクリート用防錆剤(商品名:サビラン)を開発しました。

トンネルや橋梁からマンホールにまで対応でき、予防としてだけでなくすでに錆が侵食した部分にも塗布可能です。

水の侵入を防ぐ効果は最大10年持つため、工事やメンテナンスの手間の削減にも効果的。

生活に密着した設備がより長く・安全に使用できるのはうれしいですね。

株式会社JVCケンウッド

音響機器を多く輩出するケンウッドでは、非常用の放送設備も提案しています。しかも、他言語に対応したグローバル仕様。

観光客はもちろん在日外国人が増加する日本で万が一の災害に遭遇した場合を考えると、英語や中国語・韓国語での音声放送システムは必須の設備です。

無線機と連動しているため、緊急時には発信者自らも避難・移動をしながら放送を行えるのは安心・安全ですね。

岐阜県石徹白(いとしろ)の小水力発電

岐阜県の北西部にある石徹白(いとしろ)地区は、人口約270人のちいさな集落。

かつて全国規模で当たり前に行われていた水力発電をはじめ、あらゆる資源も人口も外に流れてしまっている現状を懸念し、「食べものやエネルギーを自給しよう」と水力発電のプロジェクトを始めました。

NGO団体や専門家と地域の人々が協力し合い、豊かな自然と地形を生かして、小規模水力発電の装置を開発・設置。地域で電気の自給に成功し、ゆたかな自然資源・農産物を活かした地域活性化、移住促進にも貢献しています。

SDGsの目標6「安全な水とトイレをみんなに」や、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」にもつながりますね。

金沢大学

金沢工業大学 革新複合材料研究開発センター(ICC)と石川の合成繊維メーカー・小松マテーレ株式会社は、ロープ状炭素繊維の耐震補強材料を共同開発しています。

能登の伝統工芸・組紐の技術をヒントにした「カボコーマ・ストランドロット」は、日本で初めて耐震補強材としてJISから認定を受けた、炭素繊維建材。木材を腐食させにくく耐久性が高いので、伝統的な木造建築の外観を損なわずに補修でき、安全で持続可能なまちづくりに貢献できます。

これはSDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」にも通ずるのではないでしょうか。

耐震補強の際にすべてを建て替える必要がなく、建物にダメージを与えず必要な部分だけ補強すればよいので作業工程が短縮され、技術革新が建物の整備や災害対策に貢献している一例です。

貝印

カミソリといえば、持ち手はプラスチック製というのが一般的なイメージでしょう。

仮にシェービング用カミソリである場合、刃の交換ができない仕様のものは使い捨てされてしまい、サスティナブルではありません。

岐阜県関市の貝印が作り出したのは、「紙カミソリ」。

紙カミソリは刃部分以外がすべて紙でできていて、98%プラスチック削減に成功。従来のカミソリ技術を180度転換させた驚きの製品なのです。

岐阜県関市といえば、刃物の町として有名です。年に一度行われる関市刃物まつりは、日本の刃物の伝統を大切にしながらも、時代を先読みして新たな刃物技術をお披露目する場でもあります。

中でも貝印は創業110年以上の伝統を誇るカミソリ開発の第一人者です。そんな貝印が紙カミソリの構想が始まったのは2018年のこと。

まだSDGsがそこまで認知されていない時期に、使い捨てプラスチックをやめて地球環境に配慮したカミソリをゼロから作ろうと盛り上がったのです。

カミソリの概念を覆す

とはいえカミソリに求められるのは耐水性。水に濡れて使い物にならなくなっては、商品として意味を成しません。

そこで貝印はさまざまな紙を試し、独自の技術で耐水性と使い心地の良さを兼ね備えた、使い切りの紙カミソリを製品化することができました。

また、紙カミソリは見た目が紙とわかるクラフトカラー、持ち手部分はポップで発色の良いカラーを揃えており、性別関係なく使いやすいシンプルなデザイン設計になっているため、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」の達成にもつながります。

構想から完成まで2年かかったという紙カミソリ。

江戸時代から残っている刀があるように、現代の私たちに欠かせない刃物産業。よりクリーンに、より環境に配慮した技術革新は今後も必要となるでしょう。

+coffee project

毎日飲むコーヒーでも技術革新が進んでいます。ここでは循環型社会を目指す+coffee projectを紹介します。

+coffee projectは、日々の生活や街から出るコーヒーかすと鶏糞肥料を混ぜて、臭いを90%以上カットしたペレット状の有機肥料に変えるプロジェクトです。

東京都台東区にあるコーヒー焙煎の株式会社縁の木と、愛媛県四国中央市にある四国ケージ株式会社の共同開発で、本プロジェクトは2020年5月にクラウドファンディングで活動資金を集めてスタートをきりました。

食育、環境、福祉の可能性を広げるプロジェクト

プロジェクトのゴールは、

- 都市部や住宅地など広い場面で有機肥料を使用することで、肥料特有の臭いを気にすることなく安心して利用できる

- 食育や環境を考えるきっかけになる

ことです。

一般的に鶏糞などの肥料は独特な臭いを発し、都市部や集合住宅ではなかなか使いにくいという声があります。

そのため、特に多くの人が行き交う場所では、有機肥料の臭いを90%カットする本プロジェクトの取り組みはかなり有効でしょう。

コーヒーかすを有機肥料にするメリット

コーヒーかすを有機肥料にすることで、

- 家庭や業者から出る廃棄物の削減

- コーヒーとして使われなかった欠点豆の利用価値を増やす

などのメリットがあります。

さらには、「NPO法人つなぐ台東 第3福祉作業所」に業務の一部を委託する予定もあるなど、福祉施設の方の継続的な仕事の創出にも力を入れているのです。

福祉施設との連携で、工賃アップをもたらす事業モデルも築いていきます。

年間一人当たり500杯もコーヒーを飲んでいるというデータもあるほど、私たちの生活に身近な存在です。

筆者含め、編集部でもコーヒー愛飲者が多く、読者のみなさまもやすらぎのために毎日コーヒーを飲むという方も多いのではないでしょうか。

コーヒー店の密集する蔵前の街からスタートしたこのプロジェクトは、環境に配慮した技術基盤をつくるきっかけとなることでしょう。

クライシスマッピング

自然災害が起きたとき、

- 地盤が緩んで地形が変形

- 交通網が麻痺し通行不可

とさまざまな二次災害が起きることが予測されます。

そうなると、支援物資を届けたくてもなかなか現場にたどり着けないという事態が起きます。一刻を争う災害時の判断は、通れる道を手当たり次第探すほど悠長なことはいってられません。

そこで役立つのが特定非営利活動法人クライシスマッパーズ・ジャパンが手がける「クライシスマッピング」です。

リアルタイムで被害状況を地図に置き換える

クライシスマッピングは、災害発生時に、

- SNS

- カーナビ

- 携帯電話位置情報

- ドローンによる空撮

- 現地ボランティアの情報共有

などの情報をもとに、被害状況をネット上の地図に描いていくサービスで、世界中の人々が自由に地図づくりに参加できる特徴を持ちます。

実際に、2016年4月に発生した熊本地震では、ドローンの活用によって被災地の状況が描かれました。

また、更新はリアルタイムで行われ、地図の印刷やコピーは自由にできます。

安全で住みやすいまちづくりを築くにはこうした技術の利用が求められていくでしょう。

クロフィールズ

NPO法人のクロフィールズの「留職プログラム」は、

- グローバルリーダーの育成

- 新規事業の構築

- 仕事の意義を再確認し、熱意で組織を活性化する

というプログラムです。

クロスフィールズが目指す世界は、

- 自分の仕事を通じて社会を良くする世界

- ひとりひとりの強みを活かし、社会問題解決に前向きに取り組んでいる世界

です。

異国の地で現地の企業や人を巻き込み目標を達成する、というのは決して簡単ではありませんがお互いのビジネスを学ぶ機会にもなります。

では、どのような取り組みを進めているのでしょうか!

新興国に滞在することで知識や技術をシェア

クロスフィールズの社員は、開発途上国に数カ月滞在。現地の企業と協力して、これまで培ってきた知識や技術をシェアし、解決できる社会問題は何かを模索し取り組んでいきます。

例えば食品メーカーと研究職であれば、農作物を使った食品開発をし、農家の雇用支援に貢献できるのです。

このように、SDGs9は、主にインフラの充実と産業発展を目的にしていますが、大きな企業や組織だけでなく、私たち個人にもできることがたくさんあります。

>>トップに戻る場合はこちら

まとめ

SDGsの目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」では、持続可能な形で経済成長をつづけながら、世界中に基本的なインフラが整備されることを目指しています。

世界では特に後発途上国で、水や電気、道路など基本的なインフラが整っていない地域や、インターネットの普及が遅れている地域があります。日本では、インフラ設備の老朽化やICTの普及が課題です。

現在まで行われてきた取り組みでは、生活・産業の基盤となるシステムを整えることで、暮らしの質UPや技術革新が見込め、将来的にはすべての国が対等な社会を生きられる可能性に、希望が見られました。

地球の恵みである自然に寄り添いながら、誰もが平等にアクセスできなおかつ持続可能なインフラ整備と、先進国が行う開発途上国への長期的なサポートが、今後の重要な軸になっていくでしょう。

私たち個人の力は小さいかもしれません。しかし寄付をしたり、支援団体のイベントに参加したりして自ら行動すれば、すこしずつ世界をよい方向へ変えることができるはずです。

世界の誰もが快適な暮らしを営み、人生の可能性を平等に手に入れられる社会づくりは、私たちの一歩から始まります。