「ビジネス英語」ということばがあるように、 いつの間にか私たちはことばをいかに「使えるか」という「効率」という観点でで測るようになってしまっているのではないか。

しかし、kotohaの代表・巴山さんは、少し違う視点を持っている。

「ことばって、本来“役に立つか”じゃなくて、“どんな風に心に触れるか”だと思うんです。」

学生チームkotoha(コトハ)は、世界に約7,000ある言語のうち、今まさに半分近くが消滅の危機にある現状に向き合っている。彼らのテーマは、“翻訳できないことば”。

AIでも上手く翻訳ができない、けれど確かに誰かの心に残ることば。それを、様々なアプローチで私たちに届けている。

目次

世界を歩いて「ことばの生きている姿」を探す

巴山さんはこれまで約40か国を旅しながら、現地の言語と、それを話す人々の暮らしを見てきた。文字を持たない言語。話者が数百人しかいない言語。あるいは「沈黙」に意味を見出す文化。

「なくなる前に、ことばに出会いに行くような気持ちなんです。」

フランス滞在中、彼女はセネガル人と出会い、

彼らの話すウォロフ語に惹かれた。

「“このことばにしかない世界感”があるんです。たとえば“bounier(ブニエ)”ということば。この動詞はフランス語ノルマンディー方言のことばです。

『ゆっくり流れるひとり時間の心地よさ』を表すんですが、日本語の“のんびり”よりも、もう少し温度が低くて静か。その世界観に触れたとき、ことばが“生き物”のように感じたんです。」

翻訳できないことばは、心の“余白”を照らす

彼女が現地で集めているのは、翻訳したときの意味ではなくニュアンスだ。ウイグル語で「どんなに大切なことも、時間が経てば忘れられてしまう」ということばの中に、彼女は「失うことを受け入れる優しさ」を感じたという。

「翻訳すれば短くなるけど、 本当の意味は、そのことばが“使われる空気”の中にしかないんです。」

kotohaでは、その空気ごと伝えることを試みている。消えかけたことばの中に、人間の営みや感情を見出し、 それをいまを生きる私たちの日常へ接続していく。

それぞれの専門性がつなぐ、ことばの新しいかたち

kotohaは、言語学の専門家集団ではない。むしろ、その逆だ。

ことばに惹かれた人、映像を愛する人、舞台に立つ人、コードを書く人。異なる専門性をもつ学生たちが、「翻訳できないことば」を糸口に、それぞれの手法で“感じる世界”を形にしている。

映像を手がけるメンバーは、もともと海外でのフィールド撮影を行ってきた経験がある。現地の文化や生活を映像で伝えるうちに、言語を“記録する”だけでは伝わらないニュアンスの存在を感じ、それがkotohaの活動に重なった。

俳優として舞台に立つメンバーは、ことばの繊細なニュアンスを映像を通して伝えることに関心を持っている。デザインやエンジニアリングを担当するメンバーは、データやシステムの領域から言語を捉える。

AI翻訳の限界や、少数言語がデジタル空間で可視化されにくい現実を意識しながら、インタラクティブな体験設計を担っている。

こうして、アカデミックな研究とは異なる方法で、kotohaは“ことばの多様性”を社会に伝える表現を試みている。それは、「言語を知る」のではなく、「ことばと出会う」ための場づくりでもある。

言語を「感じてほしい」と思って企画したのに、説明になってしまった展示会

kotohaが最初に開いた展示は、世界の言語を説明的に文章と写真で紹介する内容だった。そこには「ことばの多様さを伝えたい」という純粋な思いがあった。

けれど、結果は予想と違った。

「来てくれたのは、言語学専攻の学生や研究者が多くて、一般の人には“難しい展示”に見えてしまっていたんです。」

もともと彼らが伝えたかったのは、ことばの構造ではなく、 ことばを通じて感じる“心の動き”だった。 “感じてほしい”と思っていたのに、“説明していた”ことに気づき、「感情に届く展示」に立ち返って企画した。

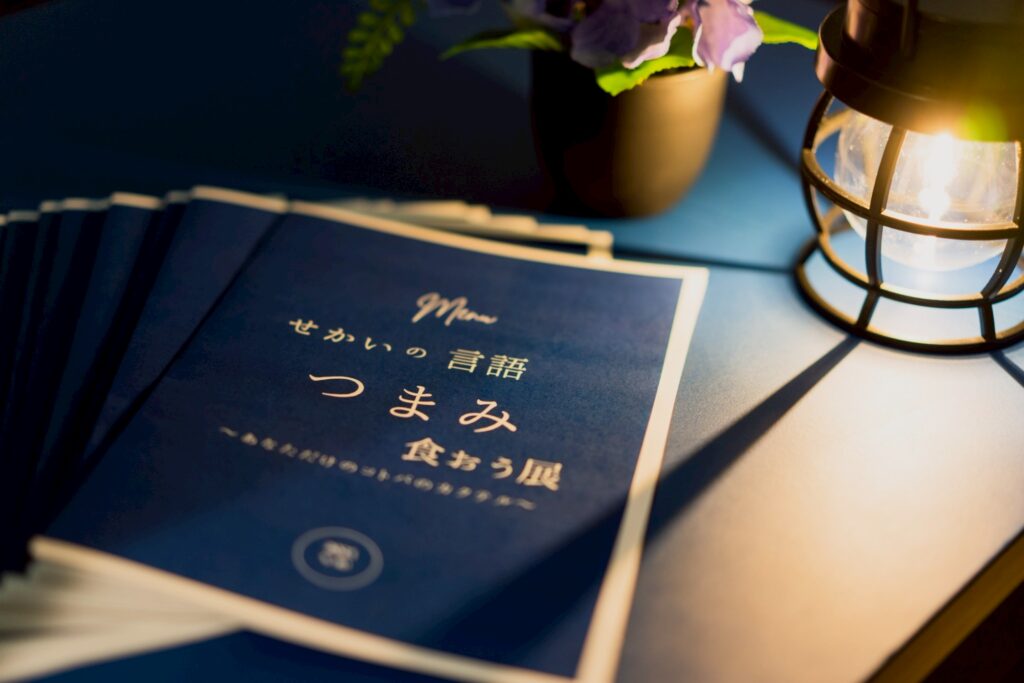

展示のタイトルは―― 「この気持ちに名前があったら展」訪れた人は、壁に貼られた世界の翻訳できないことばにインスピレーションを受け、自分の気持ちと向き合い直す。

「世界のことばを“紹介する”展示から、世界のことばと“対話する”展示に変わったんです。」

その空間には、堅苦しい説明はほとんどなく、照明はやわらかく、静かな音楽が流れ、人々は思い思いに“自分の中の上手くことばにできない感情”と向き合っていく。

「“世界の言語が面白い”って言ってもらえるより、 “この感情を大切にしていいんだ”と感じてもらえることがうれしかった。」

アンケートには、こう書かれていた。

「知らない国のことばなのに、自分のことを言われているみたいだった」

「この展示をきっかけに、ことばってもっと自由でいいんだと思えた」

kotohaではことばを「香り」に変える試みも行っている。音や意味だけではなく、匂い、光、時間の流れといった様々な形でことばを伝えている。

AIが知らないことばたち

AI翻訳が日常の中に浸透するいま、言語の壁はかつてないほど低くなっている。だが、その裏で“AIも知らないに載らないことば”が、静かに消えていく。

「AIは“使われていることば”しか学べない。 でも、世界には“まだ誰も知らないことば”がある。それを拾い上げるのが、人間の役割だと思うんです。」

kotohaのメンバーは、研究者や現地の話者と協力して、世界中の翻訳が難しいことばを記録している。ただし、それは学術的なアーカイブとは少し違う。

“記録するために記録する”のではなく、「ことばが再び使われる未来」を前提にしているのだ。

「AIが苦手とする“曖昧さ”や“ゆらぎ”を、ちゃんと残していきたいんです。完璧じゃなくていい、その不完全さこそことばの魅力だから。」

ことばを「守る」のではなく、「生かす」

kotohaの活動は、言語保全と創作のあいだにある。彼らは「守る」ということばをあまり使わない。代わりに口にするのは、「生かす」ということばだ。

たとえば、展示で生まれたフレーズがSNSで共有され、ステッカーやTシャツになって広がる。その過程自体が“ことばの延命”だと考えている。

「日常にちょっとでも溶け込めば、それでいい。ことばが“流行る”ことも、立派な保全のかたちです。」

チームが描く「これから」

kotohaの次なる展開は、三つの柱に整理されている。

- ことばの収集とアーカイブの拡充

研究者や現地話者との連携を強化し、記録のデジタル化を進める。

AIが扱えない少数言語を“人間の手”で守る。 - 体験型展示の発展

「感じる展示」を国内外で巡回させる構想も進行中。

映像、音、香りを組み合わせた“没入型”の空間づくりを目指す。 - プロダクト・コラボレーション

企業や地域と協働し、方言やローカル言語をテーマにした

プロモーションや商品開発も検討している。

ことばは、生きている

翻訳できないことば。それは、遠い国のものではない。人と人の間、記憶と記憶の間に、いまも確かに息づいている。

kotohaの展示を見た人が、「知らないことばなのに、自分の気持ちを言い当てられた気がした」と言うとき、そのことばは新しい場所で生まれ変わっているのだ。名前のない感情に、名前を与えること。それは、世界を少し優しくすることかもしれない。

kotoha の活動は、失われゆくことばの息吹をもう一度灯しながら、効率化されがちな私たちの日常に、“ことばの温度”を取り戻し続けている。

この記事を書いた人

kawaguchi ライター