人間を「商品」として扱った残酷な歴史。それが奴隷売買の実態です。大西洋を越えて運ばれた何百万もの命の物語から、人類の暗部を紐解きます。

「なぜこのような非人道的な制度が何世紀も続いたのか?」

「現代社会にどんな影響を残しているのか?」

この記事では、古代から近代までの人身取引の変遷を年表でわかりやすく解説します。奴隷貿易は、驚くべきことに、日本も無関係ではありませんでした。秀吉が下した禁止令の真相とは?アフリカの人口減少から南北アメリカの社会に与えた影響、欧州の富の蓄積まで、その広範な影響力を分析します。

さらに、経済的・政治的・人道的理由が絡み合って実現した廃止への道のりと、現代の働き方改革との意外な関連性も明らかにします。

目次

奴隷貿易とは

奴隷貿易とは、人間を商品として売買する取引のことで、古代から存在していました。対象となったのは、戦争で捕まった兵士や民間人、債務が支払えなかった人々などです。主に地中海世界やアフリカ大陸内部で行われていましたが、世界各地で奴隷の売買は行われていました。*1)

15世紀以降、ヨーロッパ諸国による大西洋貿易が本格化し、アフリカからアメリカ大陸へ大量の人々が強制移送され、プランテーション経済を支える労働力として利用されました。

奴隷貿易の歴史

奴隷貿易は古代から連綿と行われ続けてきました。はじめに、奴隷貿易の歴史を年表形式でまとめます。

| 時代・年代 | できごと |

| 古代 | ギリシア・ローマ時代、黒海北岸やアジア・アフリカ・スラブ人居住地から奴隷が地中海世界へ輸出 |

| 中世 | イスラム圏で異教徒の奴隷貿易が盛んに行われ、南ロシアやシベリア南部などから奴隷が集められ、イラン北西部などで取引 |

| 15世紀 | ポルトガルがアフリカ西岸に奴隷貿易の拠点をつくる |

| 16世紀 | 中南米のスペイン植民地でインディオが激減労働力不足を補うため、黒人労働力を”購入” |

| 17世紀 | オランダ・イギリス・フランスの商人も奴隷貿易に参入 |

| 18世紀 | イギリスが奴隷貿易の中心となり、三角貿易が最盛期に |

| 19世紀初頭 | 奴隷貿易廃止運動の強まり |

| 19世紀中ごろ | 奴隷貿易の終焉 |

奴隷貿易が古代から行われ、150年前まで行われていたことがわかります。

古代・中世の奴隷貿易

古代・中世の人身売買は、古代ギリシア・ローマ時代から広く行われていました。黒海北岸から地中海世界へ人々が商品として運ばれていたことが当時の著述家であるアリストファネスやポリュビオス、ストラボンらによって記録されています。

アテネを中心とする地中海世界では、穀物や皮革と共に、北方からの捕虜が重要な交易品でした。古代ローマでは大規模農園の労働力として大量の人手が必要とされ、アジアが主な調達先となり、デロス島は「日に1万人を取引する」と言われるほどの中心地でした。

イスラム社会では同じ信仰を持つ人を商品にすることは禁じられていたため、商人たちは異教徒を求めてボルガ川中流域やシベリア南部にまで足を運びました。捕らえられた人々はホレズムに集められ、ニーシャープールで取引され、イスラム圏各地へと売られていきました。

最も有名なのは大西洋の「黒人奴隷貿易」

大西洋の黒人奴隷貿易は、16世紀以降にヨーロッパ諸国がアフリカ西岸の人々を捕らえ、アメリカ大陸やカリブ海地域へ労働力として送り込んだ歴史的な出来事です。

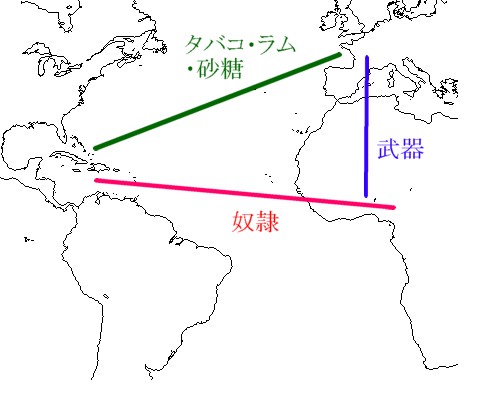

この取引は「三角貿易」と呼ばれ、アフリカから新大陸への黒人奴隷の人身売買、新大陸からヨーロッパへの農作物(砂糖・綿花)や貴金属(金・銀など)の輸出、ヨーロッパからアフリカへの武器や製品の輸出という三つの流れで成り立っていました。*1)

船内の環境は非常に劣悪で、多くの人が病気や飢え、自ら命を絶つなどして亡くなりました。新天地に着いた後も、厳しい労働や環境への適応が難しく、死亡率は高いままでした。

この人身売買によって、アフリカから約1,100万人が船に乗せられ、実際に新大陸に到着したのは約960万人とされています。多くの命が失われた悲劇的な歴史です。*3)

奴隷貿易の廃止

奴隷貿易の廃止は19世紀前半、西ヨーロッパ主要国やアメリカで実現しました。この動きには自由主義思想の広がり、宗教的・人道的批判、経済的・政治的要因が複雑に絡み合っていました。

イギリスでは産業革命期に批判が高まり、クエーカー教徒やウィルバーフォースらの活動家による運動が展開され、1807年に人身売買廃止法が成立しました。*4)

フランスでは「黒人の友協会」の設立やハイチ独立、二月革命などの影響で全領土での廃止に至りました。*4)

アメリカではリンカーン率いる北部が先行して制度を終わらせましたが、南部では経済的理由から存続し、この対立が南北戦争へ発展しました。1865年、憲法修正第13条によって全国的に終止符が打たれました。*4)

奴隷貿易が与えた影響

1,000万人以上が奴隷として売り払われた大西洋の奴隷貿易は、関係した地域にさまざまな影響を及ぼしました。

| 地域 | 主な影響 |

| アフリカ | 人口の大量流出と社会の崩壊経済への大打撃内戦の増加植民地支配の始まり |

| 南北アメリカ | プランテーション農業の発達人種差別や社会格差 |

| ヨーロッパ | 経済の発展や都市の繁栄倫理的な反省 |

それぞれの内容について詳しく見てみます。

アフリカに与えた影響

奴隷貿易がアフリカに与えた影響は多岐にわたり、現代まで続く深刻な傷跡を残しています。

16世紀から19世紀にかけて、西岸を中心に数千万人もの若い男女が強制的に連れ去られました。この人口流出により、多くの集落や共同体が崩壊し、社会的混乱が広がりました。

働き盛りの人々が失われたことで、農作物の生産が落ち込み、各地で食糧不足や経済の衰退が発生しました。伝統的な生業も打撃を受け、アフリカ経済はヨーロッパ主導の取引構造に組み込まれていきました。

ヨーロッパ諸国が武器などと引き換えに人身売買を求めたため、アフリカ内部で争いが頻発します。この暴力の連鎖は、伝統社会や家族制度の基盤を根本から揺るがしました。

また、アフリカ西岸に築かれた交易拠点は経済的な従属関係を強め、後の植民地支配への道筋となりました。村や家族の分断、伝統文化の喪失といった精神的・文化的損失も計り知れません。

こうした複合的な打撃が、アフリカの発展を阻害し、今日の状況に至る一因となっています。

南北アメリカに与えた影響

16世紀以降、アフリカから多くの人々が南北アメリカに強制的に連れてこられました。彼らは砂糖や綿花などの大規模農場(プランテーション)で厳しい労働を課せられ、これによって植民地の経済が急速に成長しました。*1)

この制度は白人と黒人の間に厳しい身分の違いを生み出し、特に米国南部では社会の土台となりました。こうした差別の構造は、奴隷制度が終わった後も長く続き、現代の人種問題のもとになっています。

アメリカ合衆国では北部の工業中心地域と、南部の農業中心地域の対立が激化し、最終的に南北戦争という内戦と解放へとつながりました。また音楽や信仰、言葉などアフリカの文化要素が定着し、新たな混合文化が生まれました。

ヨーロッパに与えた影響

奴隷貿易はヨーロッパの様々な面に大きな影響を及ぼしました。

まず、ロンドンやリバプール、ボルドーといった港町が急速に発展しました。これらの地域は奴隷貿易と関連する事業(船づくり、保険、お金の貸し借り、布製品など)によって多くの利益を得て、ヨーロッパ経済の中心となりました。

特にイギリスでは、この取引で得た膨大な富が産業革命を進める原動力の一つになったと言われています。三つの大陸をめぐる貿易によってもたらされた砂糖や綿などの植民地の産物は、国内での消費や工場での生産を活発にし、特に綿を使った産業の成長に大きく貢献しました。

しかし、18世紀後半からは、自由や人道的な考え方の広がりとともに批判の声も高まり、イギリスなどの主な国々で廃止を求める動きが広がりました。これは現代的な人権の考え方や民主主義の発展にもつながっていきました。

このように、奴隷貿易はヨーロッパの経済成長と社会のあり方に決定的な影響を与えると同時に、倫理的・社会的な意識の向上も促したのです。

奴隷貿易が廃止になった理由

奴隷貿易は、18世紀末から19世紀にかけて徐々に廃止されていきました。この歴史的な変化の背景には、経済的な事情の変化、政治や社会の動きの広がり、そして人間の尊厳を重視する考え方や宗教的な価値観の浸透など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていました。

経済的な理由

19世紀初頭の産業革命により、奴隷を使った労働の効率性が下がったことが廃止の主な背景です。かつて大きな利益をもたらしていたサトウキビや綿花のプランテーション農園の収益が減少し、経済活動の中心が綿花取引や工場生産へと移行しました。

また、産業革命で力をつけた製造業者たちは、より安い原材料を求めて自由な取引を望むようになりました。機械化が進んだ工場では、奴隷よりも賃金で雇う労働者の方が柔軟に対応でき、全体的な効率も向上しました。*4)

このように産業構造の変化と自由主義経済の広がりにより、古い制度だった奴隷制度は時代に合わなくなったのです。

政治的・社会的な理由

18世紀後半から19世紀初頭にかけて、ヨーロッパでは「自由」「平等」という考え方が広まりました。啓蒙思想やアメリカ独立、フランス革命の影響で、人間の権利を重視する風潮が強まったのです。

また、キリスト教の人道的な価値観に基づき、クエーカー教徒などの宗教団体が積極的に反対活動を展開しました。彼らは奴隷の扱いが神の教えに反すると主張しました。

一般市民による大規模な運動も重要でした。ウィルバーフォースなどの活動家の指導のもと、署名活動や集会が盛んに行われ、世論が政府に圧力をかけました。

さらに、ハイチでの蜂起やヨーロッパの戦争などの国際情勢の変化も、各国が方針を転換するきっかけとなったのです。

奴隷貿易と日本の関係

奴隷貿易は世界史において大きな影響を与えた悲しい歴史ですが、日本も無関係ではありませんでした。16世紀、キリスト教の広がりとともに、イエズス会による日本人の人身売買が行われていたことがあります。この状況に対し、豊臣秀吉は禁止令を出そうとするなど、当時の為政者も問題視していました。

イエズス会による日本人奴隷の購入

1550年代から、ポルトガル人が九州で中国人と日本人を奴隷として売買していたことが研究により明らかになっています。この取引においてイエズス会は仲介役となり、ポルトガル商人に対して奴隷購入の許可証のようなものを発行していました。

豊臣秀吉はこの状況を知り、1587年に奴隷売買を禁止しましたが、イエズス会が日本での奴隷取引者を破門とする措置を取ったのは、それより9年後の1596年でした。

豊臣秀吉による日本人奴隷の売買禁止案

1587年に豊臣秀吉は「伴天連追放令」の原案の中で、日本人の人身売買を厳しく禁じました。この布告は、九州平定後の博多滞在中に出されたもので、キリスト教の宣教活動に関する規制の一部でした。

当初、キリスト教に対して寛容だった秀吉の態度が急変した背景には、ポルトガル商人による日本人の売買行為への怒りがありました。秀吉はイエズス会の日本責任者コエリヨを呼び、神社仏閣の破壊や布教の強制とともに、外国人による邦人の売買について厳しく問いただしました。

コエリヨの弁明は受け入れられず、翌日には正式な伴天連追放令が出されました。ただし、この法令には宣教師追放や商船と布教活動の分離など、複数の重要事項が含まれていたものの、原案にあった日本人奴隷の売買禁止の項目はありませんでした。

奴隷貿易とSDGs

奴隷貿易は世界史の中で目を背けてはいけない歴史的事実です。奴隷貿易は、「誰一人取り残さない」ことを目指すSDGsとも関わりがあります。ここでは、奴隷貿易とSDGs目標8との関わりについて解説します。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との関わり

SDGs目標8のターゲット8.7では、以下のように規定されています。

「強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。」*9)

このターゲットは、過去の奴隷貿易の歴史的教訓をふまえ、現代における強制労働・人身売買・児童労働といった「新しい奴隷制」の根絶を国際社会の最重要課題の一つとして明確に位置づけています。

SDGs目標8.7は奴隷貿易の歴史的反省を踏まえ、現代社会からあらゆる形態の奴隷制をなくすことを具体的な国際目標として掲げている点で、両者は密接に結びついています。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は奴隷貿易について解説しました。古代から19世紀まで続いたこの制度は、特に大西洋を横断する「三角貿易」として知られ、約1,100万人ものアフリカ人が船に乗せられ、約960万人が新大陸に到着したとされています。

この歴史は日本とも無関係ではなく、16世紀には九州でポルトガル人による日本人の売買が行われ、イエズス会もこれに関与していました。豊臣秀吉はこの実態を知り1587年に禁止令を出そうとしましたが、最終的な法令からはその項目が削除されていました。

奴隷貿易は経済的理由や啓蒙思想の広がり、市民運動などにより19世紀に廃止されましたが、その影響は現代にも及んでいます。この歴史的教訓から、現代では「SDGs目標8」で強制労働や人身売買の撲滅が国際目標として掲げられているのです。

参考

*1)改定新版 世界大百科事典「奴隷貿易」

*2)元予備校講師の受験対策ブログ「「大西洋三角貿易」とは?」

*3)『同志社商学』66巻6号 布留川正博「大西洋奴隷貿易の新データベースの歴史的意義」

*4)改定新版 世界大百科事典「奴隷廃止運動」

*5)デジタル大辞泉「クエーカー」

*6)デジタル大辞泉「ウィルバーフォース」

*7)東京外国語大学 Rômulo da Silva Ehalt「近世日本における奴隷問題とイエズス会」

*8)国立国会図書館「レファレンス協同データベース」

*9)外務省「JAPAN SDGs Action Platform」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。