健康で長生きし、最期は寝込まずコロリと死ぬ「ピンピンコロリ」は、多くの人が望んでいる生き方でしょう。それでは一体、世界や日本でどのくらい実現できているのでしょうか。このことが分かる指標の1つがヘルススパンです。

この記事では、ヘルススパンとは何か、重要とされる理由、ヘルススパンの世界と日本の現状、企業の取組事例、私たちができること、SDGsとの関係を解説します。

目次

ヘルススパンとは

ヘルススパンとは、人が生涯の中で健康に過ごせる期間を言い、「健康寿命」と訳されます。日本では、国民生活基礎調査(3年ごとに実施される大規模調査)から得られたデータにより、健康寿命を算出しています。指標となるのは、次の2つの質問に対する回答が「健康」に当てはまる人です。

■健康寿命の指標

| 指標 | 質問 | 回答 |

| 主指標 | 「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」 | 「ない」→健康「ある」→不健康 |

| 副指標 | 「あなたの現在の健康状態はいかがですか」 | 「よい」「まあよい」「ふつう」→健康「あまりよくない」「よくない」→不健康 |

上表の主指標は「日常生活に制限のない期間」、副指標は「自分が健康であると自覚している期間」を基準にしています。これらの回答の平均をまとめた数値が健康寿命、つまりヘルススパンです。

※ただしこの指標は、政府による国民健康増進の方針「健康日本21(第二次)」(2013年)において定められている評価基準です。現在は、「健康日本21(第二次)」(2024年)が実施されています。次回の国民生活基礎調査(大規模調査)では、新たに「日常生活動作が自立している期間の平均」などが、副指標に加えられることが予想されます。

平均寿命との違い

ヘルススパン(健康寿命)と共によく使われる言葉に、平均寿命があります。平均寿命とは、0歳児が何年生きられるかを示す平均余命です。ヘスススパンのように健康であるかは関係ありません。

これまでは、ヘルススパンを延ばすことを目標に、政策が進められてきました。しかし今は、平均寿命との差を縮めることも重要視されています。1)

ヘルススパンが重要とされる理由

ヘルススパンが重要とされる背景には、どのような理由があるのでしょうか。大きなテーマを2つ取り上げます。

人生100年時代の到来

1つ目は、人生100年時代が到来するといわれる昨今、豊かに生きるために健康でいることが大きな課題であることが挙げられます。日本人の平均寿命は、2023年時点で女性87.14歳、男性81.09歳です。

過去を振り返ってみると、1990年から2019年の間の平均寿命は、女性5.55歳、男性5.49歳と延びています。また2040年には、女性89.63歳、男性83.27歳になると推計されています。人生100年とも言える時代がやってくることが分かります。

そこで課題になるのが健康です。人生を充実させる仕事や趣味などの活動を行うには、健康が欠かせません。ヘルススパンをいかに延ばして平均寿命との差を縮めるかは、今後ますます重要です。

医療費抑制の可能性

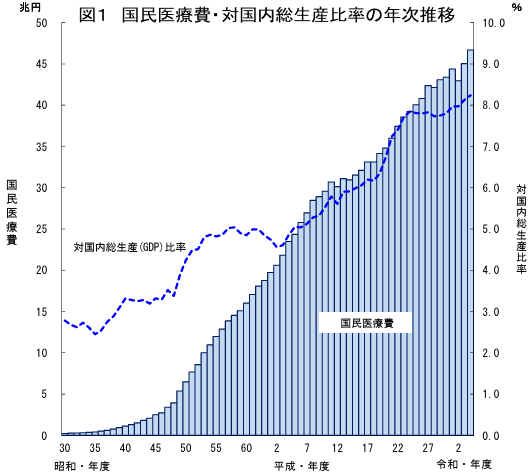

もう1つは、増大する医療費を抑えられる可能性があることです。2022年度の医療費は46兆6,967億円と、前年度に比べて3.7%増えています。

過去からの推移を見ると、医療費は右肩上がりに推移していることが分かります。また、国民総生産(GDP)に対する比率は、2022年度で8.24%と、全体的に上昇傾向にあると言えるでしょう。

内閣府が発表した報告書「地域の経済2019」では、都道府県別のデータなどを用いて、医療費と健康度との関係を分析しています。報告書によると、健康寿命に基づく健康度が高いほど、1人当たりの医療費が低い傾向にあるという結果でした。ヘルススパンは、高まる医療費を抑制する可能性があるという考え方も一部にあるのも事実です。2)

世界におけるヘルススパンの現状

次に、世界におけるヘルススパンの現状を見ていきましょう。WHOが発行している世界各国の保健の状況をまとめた最新版のデータ集「World Health Statistics 2025」から、主なポイントを3つ取り上げます。

なお、先述の通り、日本のヘルススパンは健康と不健康の2つに分けて算出します。これに対してWHOは、不健康な状態をレベルに分け、完全な健康である期間のみをヘルススパンとしています。そのため、日本のヘルススパンは、WHOが公表している数値とは異なります。

ヘルススパンは延びる傾向

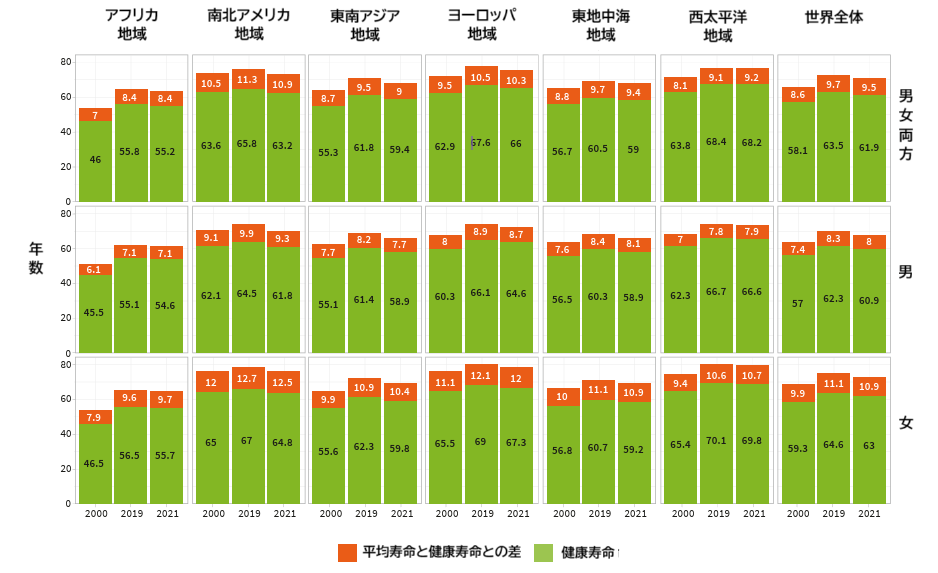

2000年、2019年、2021年の世界の各地域における平均寿命と健康寿命を表したのが下のグラフです。ヘルススパンは地域により違いがありますが、世界全体では、2000年から2019年の間に58.1歳から63.5歳になり、5.4歳延びています。(グラフ右上)

■平均寿命と健康寿命(2000年、2019年、2021年の実績:WHOの地域区分別と世界全体)

この主な理由としては、死亡率が低下したことが挙げられます。特に、感染症や妊娠、出産、栄養状態による死亡率が減ったことが大きな要因であると、WHOは報告しています。

なお、各地域ともヘルススパンが2019年から2021年に下がっているのは、新型コロナウイルスの流行により死亡率が増えたためです。2025年時点での死亡率は、元に戻りつつあることから、この数年のヘルススパンは延びる傾向にあると言えるでしょう。

女性のヘルススパンは長い

前項のグラフによると、2019年時点での世界全体のヘルススパンは、男性よりも女性が2.3歳長いことが分かります。どの地域でもこの傾向は変わりません。この理由は、女性の死亡率が男性よりも低いことにあります。

ただし、女性が病気になる割合は男性より高いため、ヘルススパンの男女差は小さくなっています。また、アフリカ地域では感染症、南北アメリカ地域では暴力などによる死亡率が、男女のヘルススパンの長さの違いに影響しています。

高所得国のヘルススパンも長い

世界銀行は、1年間に国民や企業が得た所得の総額である国民総所得(GNI)に基づき、国を高所得国から上位中所得国、下位中所得国、低所得国の4つに分類しています。高所得国には、日本やアメリカをはじめとした80余りの地域があります。

高所得国では、他3つの所得国よりも感染症などの病気による死亡率が低いことから、ヘルススパンが長い傾向にあります。一方で、高所得国のヘルススパンが短くなる要因には、薬物使用などが挙げられています。3)

日本におけるヘルススパンの現状

続いて、日本におけるヘルススパンの現状を確認します。平均寿命が長いことは良く知られていますが、ヘルススパンはどうなのでしょうか。健康を増進する政府の方針と併せて紹介します。

ヘルススパンは延びている

日本のヘルススパンは、男性72.68歳、女性75.38歳です。(2019年)

2010年から2019年の間では、男性2.26歳、女性1.76歳延びています。

厚生労働省は2019年、健康寿命を延ばすための「健康寿命延伸プラン」を策定しました。主な内容は、予防・健康づくりを進めることと、地域間の格差を解消することなどです。そして、2040年までに健康寿命を男女共に3歳以上(2016年比)延ばして、75歳以上とすることを目標にしています。

ヘルススパンの長さは世界第2位

「World Health Statistics 2025」によると、日本の平均寿命は世界第1位ですが、ヘルススパンは世界第2位という結果でした。(2021年時点)ヘルススパンの上位10カ国(男女両方を基準)は、下表の通りです。

■健康寿命の上位10カ国(2021年)

| 順位 | 国名 | 健康寿命 | 平均寿命(参考) | ||||

| 男女両方 | 男 | 女 | 男女両方 | 男 | 女 | ||

| 1 | シンガポール | 73.6 | 72.4 | 75.0 | 83.9 | 81.6 | 86.3 |

| 2 | 日本 | 73.4 | 71.9 | 74.8 | 84.5 | 81.7 | 87.2 |

| 3 | 大韓民国 | 72.5 | 70.7 | 74.1 | 83.8 | 80.7 | 86.7 |

| 4 | アイスランド | 71.4 | 71.4 | 71.3 | 82.6 | 81.3 | 83.9 |

| 5 | ルクセンブルク | 71.2 | 70.8 | 71.7 | 82.8 | 80.8 | 84.8 |

| 5 | ノルウェー | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 82.9 | 81.5 | 84.3 |

| 7 | スペイン | 71.1 | 70.3 | 71.8 | 82.7 | 80.0 | 85.3 |

| 7 | スウェーデン | 71.1 | 71.0 | 71.2 | 82.7 | 81.0 | 84.3 |

| 7 | スイス | 71.1 | 70.9 | 71.3 | 83.3 | 81.5 | 85.1 |

| 10 | イスラエル | 70.8 | 72.1 | 70.1 | 81.7 | 82.4 | 82.1 |

上位には、シンガポールや日本、韓国といったアジアの国や、ルクセンブルクやノルウェー、スペインなどのヨーロッパの国々があります。一方、下位にはレソト(男女両方44.6歳)、中央アフリカ共和国(45.4歳)、ソマリア(47.4歳)といったアフリカ諸国、またアフガニスタン(50.4歳)などの国々があります。

健康日本21(第三次)の推進

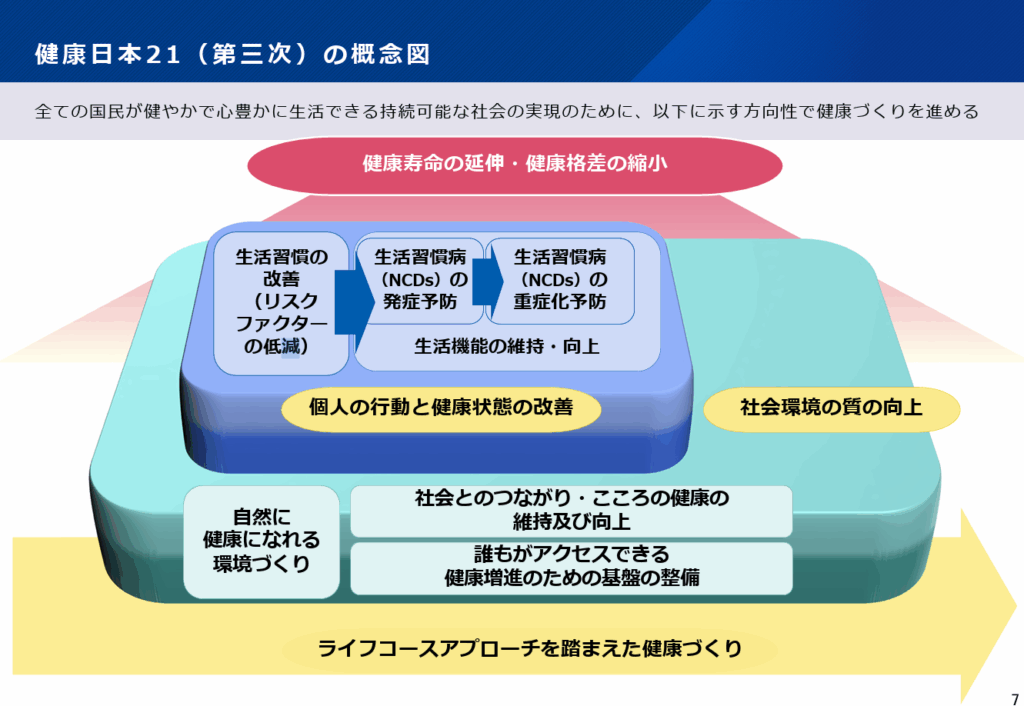

2025年現在、政府による国民健康づくり運動「健康日本21(第三次)」(2024〜2035年度)が実施されています。この運動では、「全ての国⺠が健やかで⼼豊かに⽣活できる持続可能な社会の実現」というビジョンを表明し、「誰一人取り残さない健康づくり」を進めています。

上図は、健康寿命の延伸や健康格差の縮小を目指し、病気の予防や健康づくりができる環境を整備することです。この運動の成果は、2029年に行われる中間評価にて公表される予定です。4)

ヘルススパンの向上を目指した企業の取組事例

世界各国はヘルススパンを延ばすことを目指しています。日本でも健康21といった運動が行われていることを紹介しました。そして企業でも取り組みが進められています。1社目は社員の病気の予防、2社目は製品開発の観点から、取り組み事例を見ていきましょう。

株式会社フクモク[岐阜県]

株式会社フクモク(岐阜県)は、格天井の製作や社寺建材・造作材のプレカットなどを行う従業員数22名の企業です。厚生労働省が国民の健康づくりをサポートする「スマート・ライフ・プロジェクト」に参加しています。また、同じく厚生労働省による「がん対策推進 企業アクション」の「がん対策推進パートナー」に登録し、社員に『働く人ががんを知る本』を配るなど、知識を深める活動も行っています。

この2つのプロジェクトは、ヘルススパンを延ばすことに役立つコンテンツやイベントなどが提供されており、企業が取り組みやすい仕組みになっています。小規模の企業が取り組む際に参考になる例です。

株式会社ベスプラ

株式会社ベスプラは、ITサービス事業を手掛ける社員数12名の会社です。「脳にいいアプリ」(認知症予防に向けた脳の健康維持アプリ)や「家族サイト」(家族の健康管理サービス)の開発を行っています。また、三菱UFJ信託銀行が提供する就活アプリ「わが家ノート」を監修しています。

健康維持に関わるアプリの開発や監修により、ヘルススパンを延ばすことに取り組んでいる企業の一例です。さらに三菱UFJ信託銀行の例では、アプリを提供することを通じて、顧客サービスとヘルススパンの両方の向上を目指していることも注目したいポイントです。5)

ヘルススパンの向上のために私たちができること

企業がヘルススパンの向上に取り組む一方で、私たち自身にできることも、もちろんあります。健康管理を気軽に始めやすい2つの方法を紹介します。

健康管理アプリの活用

1つは、スマートフォンなどのアプリを活用する方法です。歩数や消費カロリー心拍数などを記録したり、運動や睡眠を管理したりするアプリなどで日々の健康を管理します。

さまざまな種類があるので、自分に合った健康管理アプリを探してみましょう。

■健康管理アプリの例

| Google Fit(歩数や消費カロリー、心拍数などの記録)、あすけん(食事内容を記録すると栄養バランスなどが分かる)、dヘルスケア(歩数と体重の記録)など |

健康増進普及月間

もう1つは、健康増進普及月間に開催されるイベントや講習会などに参加することです。健康増進普及月間とは、運動・食事・禁煙などの重要性について理解を深める毎年9月1日から30日の1カ月間を指します。厚生労働省や都道府県、市町村などが、健康づくりのための行事を行っています。

統一標語は「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 良い睡眠〜健康寿命の延伸〜」です。年に1度、自分や家族の健康を考える機会にしてはいかがでしょうか。

■健康増進普及月間のイベントなど(2024年)

| 体成分測定と健康相談(北海道赤平市)、生活習慣病予防料理(宮城県岩沼市)、ラジオ体操(神奈川県秦野市)など |

6)

ヘルススパンとSDGs

最後に、ヘルススパンとSDGsとの関係を確認します。ヘルススパンは、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」に深いつながりがあります。

目標3「すべての人に健康と福祉を」

目標3「すべての人に健康と福祉を」は、あらゆる年齢の人々が健康的な生活を送ることを目指しています。

世界のヘルススパンは延びる傾向にあります。この理由は、感染症や妊娠、出産、栄養状態により亡くなる人が減少していることが挙げられます。今後さらに、これらの原因による死亡率を減らすことは、ヘルススパンを延ばすことにもつながります。人々が健康であるためにヘルススパンを向上させていくことは、SDGsの目標を達成するためにも重要です。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

世界では、感染症や栄養状態などにより死亡率が低下していることが、ヘルススパンを延ばすことにつながっています。一方、平均寿命が延び続けている日本では、人生100年時代の到来により、長い間健康でいることが注目されています。

人々が充実した人生や健康的な生活を送るためには、ヘルススパンを向上させていくことは重要です。そしてこのことは、SDGsの目標にも貢献するほか、健康日本21(第三次)で掲げる「誰一人取り残さない健康づくり」に通じています。

参考文献

1)ヘルススパンとは

健康日本21アクション支援システム Webサイト

「健康日本 21(第三次)推進のための説明資料」令和5年5月厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会、次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会、歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

2)ヘルススパンが重要とされる理由

令和5年簡易生命表の概況|厚生労働省

令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える|厚生労働省

令和4(2022)年度 国民医療費の概況|厚生労働省

第3章 第2節 健康と医療費 – 内閣府

3)世界におけるヘルススパンの現状

健康日本21アクション支援システム Webサイト

World health statistics 2025|World Health Organization

世界の統計2025|総務省統計局

世界銀行グループ加盟国の所得水準別分類-2024年~2025年

4)日本におけるヘルススパンの現状

健康日本21アクション支援システム Webサイト

健康日本21(第三次)の概要|厚生労働省健康・生活衛生局健康課

5)ヘルススパンの向上を目指した企業の取組事例

健康日本21アクション支援システム Webサイト

おもしろ役立つITサービスをつくる 株式会社ベスプラ

脳科学に基づいた脳の健康維持アプリ「脳にいいアプリ」

家族サイト|脳科学に基づいた脳の健康維持アプリ「脳にいいアプリ」

健康管理機能 | 終活アプリ | わが家ノート by MUFG

令和6年度健康増進普及月間について|厚生労働省

6)ヘルススパンの向上のために私たちができること

令和6年度健康増進普及月間について|厚生労働省

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。