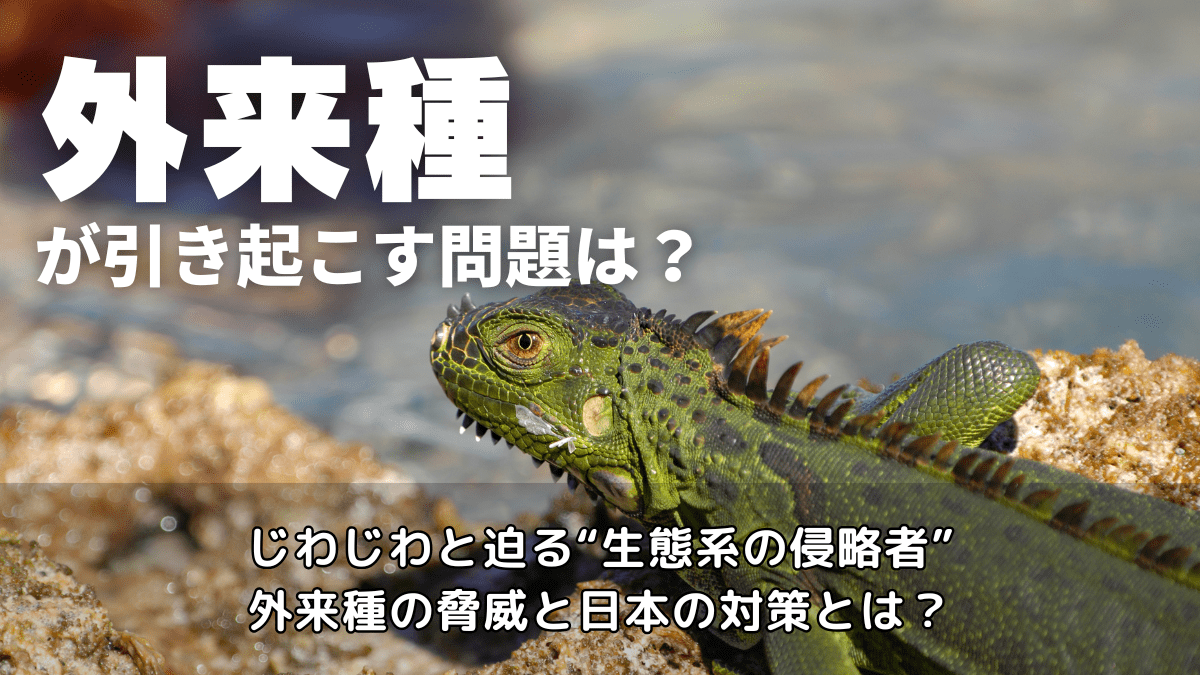

侵略者が来た!でも、これはファンタジーではなく、私たちの身近な自然環境で起こっている現実です。外来種と呼ばれるこれらの生き物は、日本の生態系に大きな影響を与えています。

一部は人間の生活にも直接的な影響を及ぼし、農業被害や病気の伝播といった問題を引き起こしています。しかし、この問題は決して他人事ではありません。

あなたも外来種について正しく理解し、適切な対策を講じることで、生物多様性の保全と地球の未来を守ることができます。そのために必要な知識として、外来種が引き起こす問題、日本の現状と対策、私たちにできることなどについて解説します。

目次

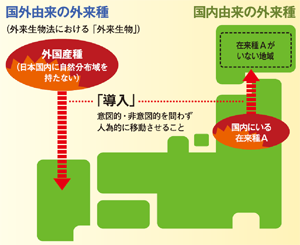

外来種とは

外来種とは、もともとその地域に生息していなかった生物のことで、人間の活動によって他の地域から持ち込まれたものを指します。外来種は、在来種の生息地を奪ったり、在来種と競合したりして、生態系に大きな影響を与えることがあります。

外来種は大きく分けて、

- 国外由来の外来種

- 国内由来の外来種

があります。日本の在来種でも、他の地域から持ち込まれると「外来種」に相当します。しかし、

- 渡り鳥

- 海流に乗って移動してくる魚

- 風で飛ばされてくる植物の種や昆虫

など、自然の力で移動するものは外来種として扱われません。

【国外由来の外来種と国内由来の外来種】

国外由来の外来種

【外来生物法の概要】

ここからは、国外由来の外来種から説明していきます。

日本に生息する人に飼育・栽培されていない外国から日本に持ち込まれた生き物は、確認されているだけでも約2,000種にもなると言われています。代表的な例は、

- シロツメクサ

- ホテイアオイ

- アメリカザリガニ

- アカミミガメ

- アライグマ

などです。「外来生物法※」により、日本の生態系・人の生命や身体・農林水産業へ被害を与える、またはその可能性があるものは「特定外来生物」、さらに著しく重大な影響を与えるおそれがあるものは「要緊急対処特定外来生物」に指定されます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

特定外来生物を一覧で紹介

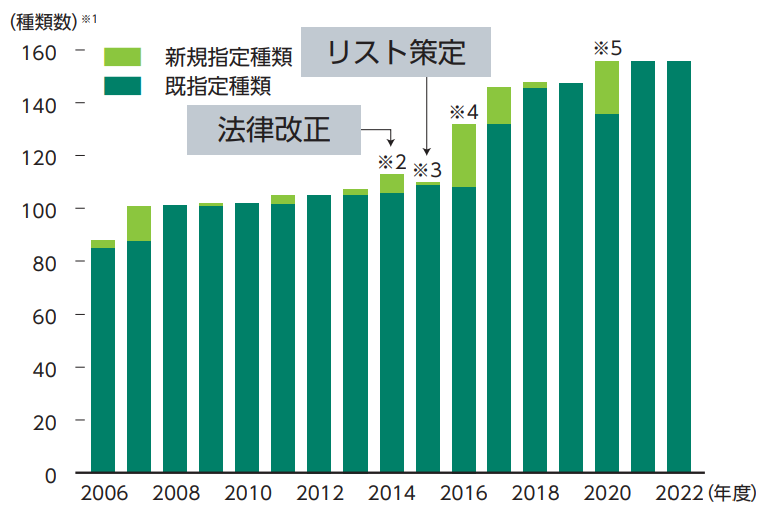

特定外来生物とは、外来生物で

- 在来の生態系

- 人の命・身体

- 農林水産業

に被害を与える、またはその可能性があるものです。特定外来生物に指定されると、

【特定外来生物の種類数の推移】

- 輸入

- 放出

- 飼育

- 譲渡

の禁止など、厳しく規制されます。特定外来生物は生きているものに限られますが、卵・種子・器官なども含まれます。

上のグラフから、特定外来生物に指定される外来種はだんだんと増えていることがわかります。定着が確認されている特定外来生物の例をいくつか見てみましょう。

アムールハリネズミ

【アムールハリネズミ】

東アジアから北東アジアにかけて生息するハリネズミの一種。夜行性で、昆虫や小動物を食べる雑食動物。

ヌートリア

【ヌートリア】

南アメリカ原産のカワウソの一種。体長は約50cmほどで、水辺に生息し、水草や魚、貝類などを食べる。1年に2~3回、6~8匹の子供を産む。

カミツキガメ

【カミツキガメ】

アメリカ原産のカメの一種。10kgほどになる個体もある。魚や両生類、甲殻類、小動物などを捕食する。噛む力が強く、人間にけがを負わせることもある。

ウシガエル(アカガエル)

【ウシガエルのオタマジャクシ】

北アメリカ原産のカエルの一種。1kgほどになることもある大きなカエルで、昆虫、魚、小動物などを捕食する。

【ウシガエル(アカガエル)】

オオクチバス(サンフィッシュ、ブラックバス)

【オオクチバス】

北アメリカ原産の魚の一種。最大で1m近くになるとも言われ、魚、貝類、小動物などを捕食する。

セイヨウオオマルハナバチ(ミツバチ)

【セイヨウオオマルハナバチ(ミツバチ)】

ヨーロッパ原産のハチの一種。ニホンミツバチよりも体が大きく、温和で人が刺されることはほとんどない。

セアカゴケグモ

【セアカゴケグモ】

ヒメグモ科に属するクモの一種。メス1cm前後、オス3〜5mm。オスは毒をもたないと言われているが、メスはオーストラリアで死亡例もある有毒のクモ。

- 特定外来生物の一覧はこちら→環境省『特定外来生物等一覧』

要緊急対処特定外来生物とは、特定外来生物のうち特に緊急に措置を行う必要がある生物で、

- 移動制限命令

- 通関後の検査

などの強力な措置をとることができます。

近年では、南米原産の危険なアリ(ヒアリ※)が18都道府県で確認されました。ヒアリは2023年4月1日からは「要緊急対処特定外来生物」に指定されています。

【ヒアリが日本にやってくる経路】

ヒアリ

南米原産のハチ目アリ科フタフシアリ亜科に属するアリの一種で、体長は2〜3mm、赤い体と黒い頭部が特徴です。非常に攻撃的で、刺されると強い痛みと炎症を引き起こします。

【ヒアリの特徴】

ヒアリは非常に危険です。ヒアリかなと思ったら、

- 刺されないように、巣に近づかない

- 巣を見つけたら、すぐに専門家に連絡

- 巣を自分で駆除しようとしない

- 巣が見つかった場所に、子供やペットを近づけない

- 巣が見つかった場所に、ゴミを捨てない

- 巣が見つかった場所に、水を溜めない

などの行動を速やかにとってください。万が一刺された場合は、刺させたところを流水で洗い流した後に氷で冷やし、ひどい場合は医療機関を受診しましょう。

【浜松市産のミナミメダカ】

国内由来の外来種とは、日本国内の他の地域から、別の地域に持ち込まれた生き物のことを指します。同じ国内の在来種であっても、他の地域から人の手によって持ち込まれた生き物は外来種として扱われます。

メダカ

メダカは小型の淡水魚で、日本人にとって身近な野生生物の一つです。近年、メダカは水環境の悪化や農村環境の開発、外来種の影響で数が減っています。

環境省のレッドデータブックでも絶滅危惧種とされ、保全が必要な種ということが知られています。しかし、メダカは過去に誤った保全活動が行わた例の1つです。

絶滅の危機に瀕しているメダカを保護するため、池を作ったり、放流したりする取り組みが急増しました。その結果、地域に本来存在しない種や遺伝的に異なる種が放流されてしまう問題が多く発生しています。

遺伝子解析の技術が進むにつれ、一見同じ種の生き物でも、住んでいる地域特有の遺伝子を持っていることがわかりました。そして、その地域にはいないはずの遺伝子を持ったメダカが日本各地で発見されるようになったのです。このような人為的な理由で本来その地域にいるはずのない遺伝子を持った個体や、そのような個体と地域の在来種が交雑した雑種が存在することを「遺伝子攪拌(いでんしかくはん)」と呼びます。

【遺伝子解析によりグループ分けされたメダカの分布図】

外来種によって影響を受ける遺伝的多様性とは?

遺伝的多様性とは、生き物の個体や地域によって、同じ種でも異なる遺伝子を持つことを指します。例えば、私たち人間も性格や顔つきが異なるのは、個々の遺伝子(DNA)が微妙に異なっているからです。

この遺伝的多様性が保たれている場合、個体や地域の生物が多様な個性を持つことにより、その生き物の集団全体で見た状況の変化や突発的なトラブルにに適応するための選択肢が増えるため、その種が生き残る確率が高まります。しかし、遺伝的多様性が減少すると、生物は環境の変化や病気に対する抵抗力が弱まり、絶滅のリスクが高まるのです。

外来種の侵入は、地域の遺伝的多様性に

- 生物の適応能力や形質の変化

- 生物の個体数や分布の変動

- 生態系のバランスの乱れ

などの影響を与える可能性があります。

【関連記事】

遺伝的多様性とは?メリットと失われると困る理由、身近な事例を解説

外来種についての全体像を確認したところで、次の章では外来種の中でも特に「侵略的外来種」と呼ばれる生き物について焦点を当てていきます。*1)

外来種の植物・花一覧

外来種は動物だけではありません。植物や花も多くの生物が問題になっています。ここではそれらの植物について一挙に解説しましょう。

ヒユ科(Amaranthaceae)

ツルノゲイトウ属(Alternanthera)の中でも「ナガエツルノゲイトウ(A. philoxeroides)」が定着している外来種として知られています。特に茎や根を含めて指定されているため、扱いには注意が必要です。

なお、ツルノゲイトウ属のすべての種が規制対象となっており、園芸用や観賞用として持ち込まれる場合にも細心の注意が必要です。繁殖力が強く、水辺に定着すると他の植物を駆逐する可能性があります。

セリ科(Apiaceae)

チドメグサ属(Hydrocotyle)では、「ブラジルチドメグサ(H. ranunculoides)」が定着済みです。これに加え、ヒュドロコティレ・ボナリエンスィスやウンベルラタといった未判定種も存在します。属全体が規制対象となるため、種類の特定が難しい場合は特に注意が必要です。

見た目が似ている在来種と混同されやすく、誤って拡散させてしまう危険もあるため、見分け方の知識を持つことが大切です。

サトイモ科(Araceae)

ボタンウキクサ属(Pistia)の代表種「ボタンウキクサ(P. stratiotes)」は水面を覆う浮草で、繁殖力が非常に高い植物です。すでに定着しており、他の生物の生息環境を脅かすことから注意が求められています。

アクアリウム用として人気がありますが、飼育個体を屋外に放流すると瞬く間に広がってしまいます。国内の水辺環境を保つためにも、適切な管理が欠かせません。

アカウキクサ科(Azollaceae)

アカウキクサ属(Azolla)の「アゾラ・クリスタータ(A. cristata)」が指定されており、属全体が対象です。小型ながら水面を一面に覆う性質があり、在来水生植物への影響が懸念されています。

水面の光を遮ることで水中の酸素濃度を低下させ、生態系全体に悪影響を及ぼすことがあります。水田雑草としても問題視されるため、農業被害の観点からも注目されています。

キク科(Compositae)

キク科には複数の外来種が含まれます。オオキンケイギク(Coreopsis lanceolata)やオオハンゴンソウ(Rudbeckia laciniata)、ツルヒヨドリ(Mikania micrantha)、ミズヒマワリ(Gymnocoronis spilanthoides)、ナルトサワギク(Senecio madagascariensis)などが定着しており、いずれも属全体が規制対象です。

特にオオハンゴンソウは別名で流通することもあり、誤認して栽培されることがあるため輸入や販売には注意が必要です。景観を彩る花として魅力的に見えても、自然界では大きなリスクを伴います。

ウリ科(Cucurbitaceae)

アレチウリ属(Sicyos)の「アレチウリ(S. angulatus)」が定着済みです。つる植物で生育力が非常に強く、農作物や在来植物への被害が報告されています。繁茂すると一面を覆い、他の植物の光合成を妨げてしまいます。

放置すると短期間で大規模に拡散するため、早期発見と駆除が求められます。農業被害の観点からも非常に重要な外来種のひとつです。

モウセンゴケ科(Droseraceae)

モウセンゴケ属(Drosera)の中では「ナガエモウセンゴケ(D. intermedia)」が指定されており、属全体が対象です。食虫植物として知られていますが、野外に定着すると生態系に影響を与える可能性があります。

観賞用や愛好家によって持ち込まれるケースもあるため、注意が必要です。見た目の珍しさから人気を集めますが、自然に放つことは絶対に避けるべきです。

アリノトウグサ科(Haloragaceae)

フサモ属(Myriophyllum)の「オオフサモ(M. aquaticum)」が代表的な外来種です。茎や根を含めた指定がなされており、繁殖力が強いため水路や池での管理に注意が必要です。観賞植物として導入された経緯がありますが、定着すると水域全体を覆い尽くしてしまいます。駆除にも手間がかかり、環境省でも特に警戒されている種のひとつです。

タヌキモ科(Lentibulariaceae)

タヌキモ属(Utricularia)では、「エフクレタヌキモ」が定着しているほか、インフラタ種やプラテンスィス種も確認されています。食虫植物として知られますが、外来水域で繁茂すると問題となります。

繁殖方法が独特で、在来の水生植物と生存競争を起こすことがあります。水辺のバランスを乱すため、特に水域環境への影響が懸念されます。

アカバナ科(Onagraceae)

チョウジタデ属(Ludwigia)の「ルドウィギア・グランディフロラ(オオバナミズキンバイ)」が定着しており、属全体が対象です。繁殖力が強く、河川や湖沼で在来植物を駆逐してしまうおそれがあります。

花が美しいため園芸利用されることもありますが、一度外に出ると制御が難しくなります。各地で駆除作業が行われている代表的な外来水生植物です。

イネ科(Poaceae)

イネ科の外来種では、オオハマガヤ属(Ammophila)の「ビーチグラス」が未定着ながら対象に含まれます。また、スパルティナ属(Spartina)は属全体が指定されており、特に「スパルティナ・アルテルニフロラ」が定着種として知られています。

砂浜や干潟に繁殖し、在来の生態系を大きく変えてしまう可能性があります。海外では広範囲に広がり、環境問題となっている事例も報告されています。

ゴマノハグサ科(Scrophulariaceae)

クワガタソウ属(Veronica)の「オオカワヂシャ(V. anagallis-aquatica)」が定着しています。外見は在来種に似ていますが、繁殖力の強さから農業用水路や自然環境に影響を与えるとされます。

特に水辺に群生しやすく、他の植物の生育を阻害する性質を持っています。見分けが難しいため、地域によっては駆除活動に専門家の協力が必要になることもあります。

侵略的外来種とは

外来種の中でも、特に地域の自然環境や生態系に大きな影響を与えるものは、侵略的外来種と呼ばれます。代表的な例を挙げると

- マングース

- グリーンアノール

- アメリカザリガニ

- アカミミガメ

などです。また、日本の生き物が海外で侵略的種となっている例では、

- コイ

- クズ

などがあります。ここではアメリカザリガニを例に挙げ、詳しく見ていきましょう。

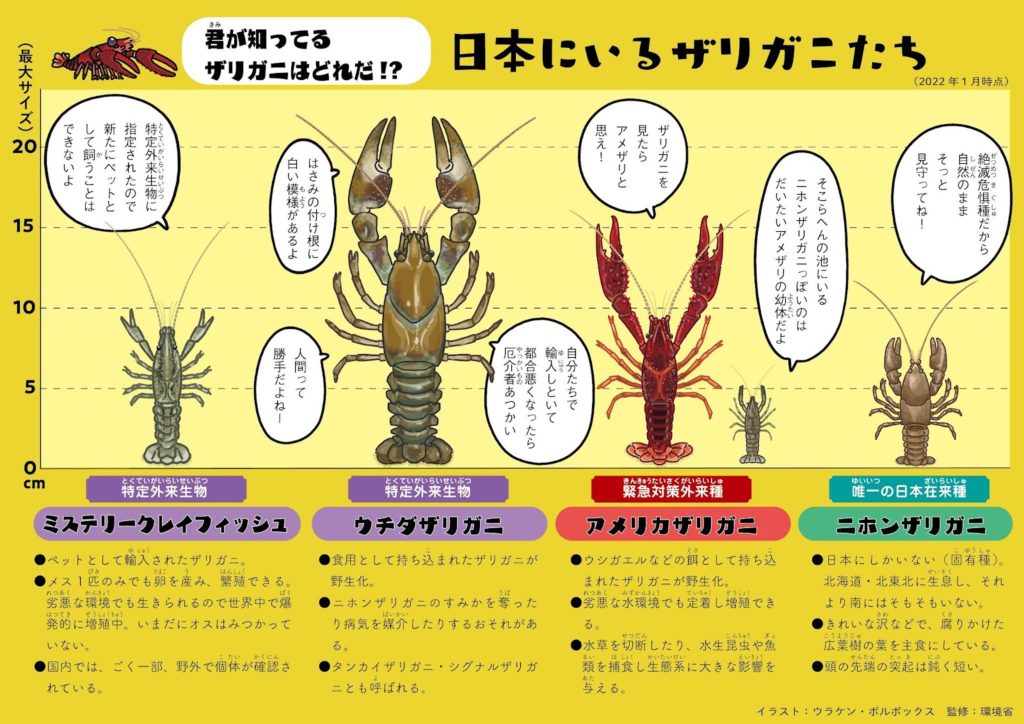

【侵略的外来種】アメリカザリガニ

アメリカザリガニはミシシッピ川流域を中心としたアメリカ南東部からメキシコ北東部原産の外来種です。さまざまな水域に生息し、高水温・低酸素・水質汚染などにも強いうえ、雑食性で

- 藻や水草

- 水生昆虫

- オタマジャクシ

- 魚

など、さまざまな生き物を捕食します。日本唯一の在来種のニホンザリガニは現在、北海道と東北北部にしか生息していないので、これらの地域外で赤くない小型のザリガニがいたら、ほとんどの場合がアメリカザリガニの幼体です。

【アメリカザリガニ】

【日本に生息するザリガニ】

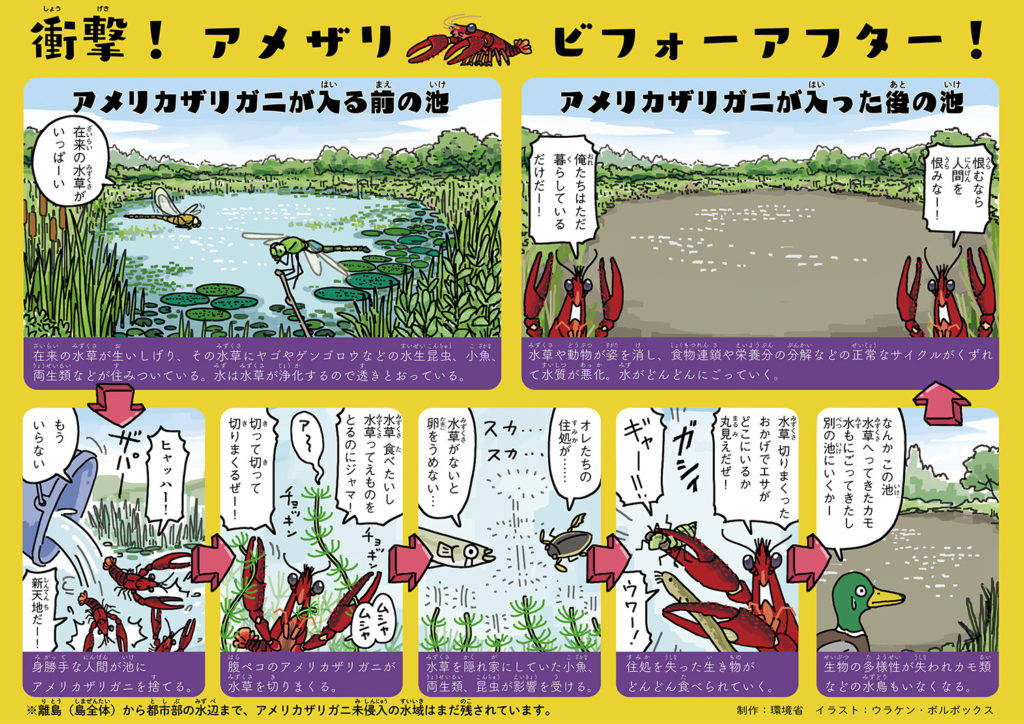

アメリカザリガニによる被害には、

- 在来種の動植物を捕食する

- 生態系のバランスが崩れる

- 在来種に病気(ザリガニペスト=アファノマイシス菌)を媒介する

- 農水産業への食害・巣穴による漏水

などが挙げられます。

【アメリカザリガニの侵入前と侵入後】

例えば茨城県土浦市のため池では、農業用水の利用による水位低下で酸欠状態になり、アメリカザリガニを捕食する大型魚が消失しました。そのため、アメリカザリガニが大発生したのです。結果、ハスなどの水生植物が消失し、水が濁って水質が悪化したと報告されています。

【アメリカザリガニ大発生前2012年8月の茨城県土浦市のため池】

【アメリカザリガニ大発生後2014年8月の茨城県土浦市のため池】

しかし、アメリカザリガニはアカミミガメと並んで飼育者の多い生き物です。そのため、特定外来種に指定して飼育を禁止してしまうと、手続きが面倒などの理由から、野外へ放してしまう飼育者が出る恐れがあります。

このような背景から、アメリカザリガニとアカミミガメ※は2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。条件付特定外来生物は、

- 野外への放出

- 販売

- 頒布(配るなどして広めること)

- 購入

などの行為は禁止されますが、個人での

- 捕獲

- 飼育

- 無償での譲渡

は許可なしで行うことができます。ただし、業として飼育などをする場合は環境省が定めた「飼育等基準」に則って行う必要があります。

マングース

マングースは本来インドや東南アジアに生息する肉食性の哺乳類で、沖縄では毒蛇ハブの駆除を目的に導入されました。

しかし実際にはハブの捕食にはほとんど効果がなく、代わりに在来の希少動物であるアマミノクロウサギやカエル、小鳥などを捕食するようになり、島の生態系に大きな被害をもたらしています。現在では環境省や地方自治体による大規模な駆除作戦が進められており、個体数は減少傾向にありますが、完全な根絶には至っていません。

【アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!!】

次の章では、このような外来種がもたらす影響や、それによって引き起こされる問題について考えます。*2)

外来種が発生した原因

外来種が日本に持ち込まれた背景には、人間の生活や経済活動が深く関わっています。明治以降、海外との交流や物流が活発になったことで、多くの動植物が意図的に、あるいは偶然の形で国内へ入ってきました。その一部は生活や産業に役立つ一方で、生態系や農林水産業に深刻な影響を与えるケースもあります。

外来種が侵入する経路を理解することは、私たちがこれから被害を予防する上でも非常に重要です。ここでは、代表的な外来種の侵入経路を詳しく見ていきましょう。

ペットや観賞のために持ち込まれた場合

アライグマやミシシッピアカミミガメのように、愛玩用や観賞目的で輸入された生き物は数多く存在します。当初は家庭で飼育されていましたが、飼いきれなくなって放された個体が野生化し、各地で繁殖するようになりました。特にカメや爬虫類、熱帯魚などは繁殖力が強く、在来の動物や植物を駆逐してしまうこともあります。

見た目がかわいい、珍しいという理由で安易に持ち込まれたものが、結果的に地域の生態系を大きく乱す原因となっているのです。ペットとして飼う際には最後まで責任を持つことが欠かせません。

農作物や食料として導入された場合

ウシガエルやオオクチバス、ブルーギルなどは、食用や試験目的で導入された代表的な外来種です。また、牧草や野菜の新品種を得るために海外から持ち込まれた植物も多くありました。これらは当初、人間の食生活や産業の発展を支える存在でしたが、一部が野生化して自然環境へ広がり、在来種の住処や餌を奪うなど深刻な影響を及ぼしています。

外来の農作物や家畜は、私たちの暮らしを豊かにする一方で、管理が不十分だと生態系を壊しかねないという二面性を持っているのです。そのため、輸入の際には適切な規制や監視が欠かせません。

荷物や交通手段に紛れ込んできた場合

国際的な物流や人の移動によって、意図せずに日本へ侵入してきた外来種も数多く存在します。例えばセアカゴケグモは輸入貨物に紛れ込んで国内に持ち込まれた代表例です。小さな昆虫や植物の種子、微生物などは船舶や航空機に付着して運ばれることが多く、人間の活動とともに広がってしまいます。

現代はグローバル化によって輸出入の量も膨大であり、気づかないうちに侵入が進んでいるケースも珍しくありません。こうした非意図的な侵入は防ぐのが難しいため、監視体制の強化と早期発見の仕組みが求められているのです。

外来種が及ぼす危険な影響や問題点

生態系は、はるか長い時間をかけて食物連鎖や相互作用が繰り返され、微妙なバランスの中で成り立っています。しかし、外来種が侵入すると、生態系だけでなく人間や農林水産業にも深刻な影響を及ぼすことがあります。

ただし、すべての外来種が悪影響を与えるわけではありません。一部の生物は自然のバランスに組み込まれ、大きな影響を与えずに順応しています。

しかし、非常に大きな影響を及ぼすものも存在します。外来種が引き起こす可能性がある問題点は以下のようなものがあります。

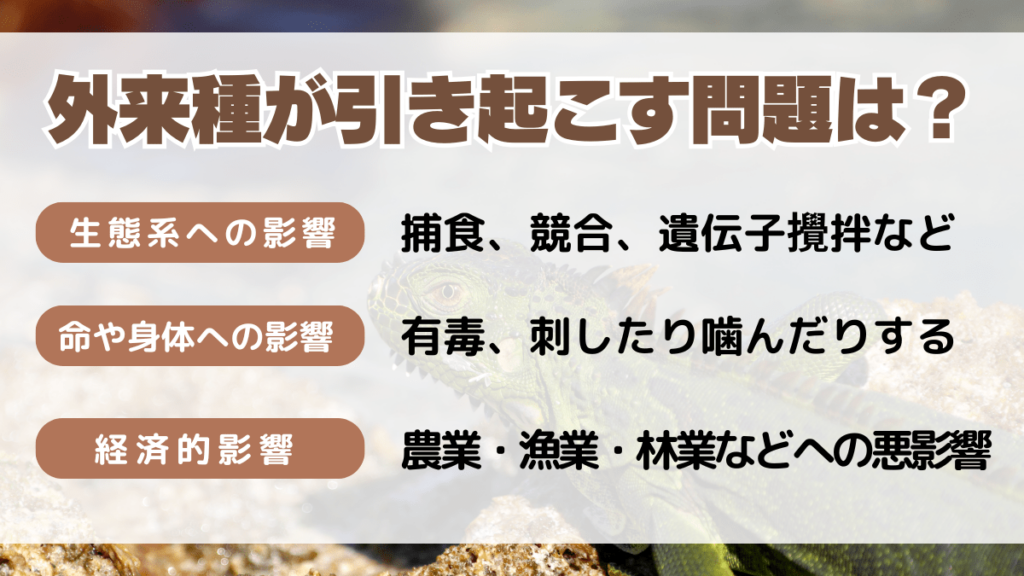

生態系への影響

侵略的外来種は、生態系に様々な影響を与えます。代表的な影響には以下のようなものがあります。

- 捕食:在来種を食べる

- 競合:在来種の生息・生育環境を奪ったり、餌の取り合いになる

- 遺伝子攪拌:近縁の在来種との雑種を作る

【侵略的外来種の生態系への影響】

人の命や身体への影響

中には、

- 毒を持っている

- 刺したり噛んだりする

など、私たちの普段の生活の中で遭遇すると危険な外来種もあります。代表的な例は、

- ヒアリ(刺す・毒がある)

- セアカゴケグモ(刺す・毒がある)

- ツマアカスズメバチ(刺す・毒がある)

- カミツキガメ(噛む)

などです。アライグマも見た目は可愛いものの、気性が荒く攻撃的なことで知られています。また、狂犬病などの病気や寄生虫を媒介する可能性もあるので、遭遇した場合には十分注意が必要です。

【侵略的外来種の人の命や身体への影響】

経済的影響

侵略的外来種は、農業や漁業、林業などの経済活動にも悪影響を与えることがあります。

農業

外来種が農作物や家畜に被害を与えることがあります。例えば、

- 外来種の害虫が農作物を食べて収穫量が減少する

- 外来種が運んできた病原体が家畜に感染して生産性が低下する

などの原因により、農業生産量が減少し、農家や農業関連業界に経済的な損失が生じる可能性があります。

生態系サービス

外来種が生態系のバランスを崩すことで、生態系サービス※が損なわれることがあります。外来種によって生態系サービスが損なわれると、それに依存する産業や経済活動に影響が及ぶ可能性があります。

観光業

外来種が生態系や景観を変化させることで、観光業にも影響を与えることがあります。例えば、外来種の植物が景観を乱し、美しい自然環境が損なわれると、観光客の興味を失わせる可能性があります。

また、外来種によって野生生物が減少すると、野生動物観察などの観光活動にも影響が出る可能性があります。

保全活動

外来種の管理や駆除には費用がかかります。例えば、外来種の駆除や生態系の回復には、人件費や資材のコストがかかることがあります。これにより、保全活動に予算が割かれ、他の重要な環境保護活動への資源が削減される可能性があります。

【侵略的外来種の経済的影響】

このように、外来種は時に深刻な問題を引き起こします。次の章では、日本の外来種問題の現状を確認しましょう。*3)

日本における外来種問題の現状

冒頭でもお伝えしたように、日本の野外に生息・生育する外来種の数は、2,000種を超えると言われています。具体的な種のリストは環境省の特定外来生物等一覧や、各地方自治体の外来種対策のホームページで確認することができます。

日本における外来種問題は深刻な課題です。外来種によって、

- 農業

- 漁業

- 森林

- 生態系のバランス

など、多くの分野で被害が発生しています。

海の外来種問題の例:フジツボ

海の外来種問題で研究対象になっている例に、フジツボがあります。フジツボは、船底に付着して海洋を渡ることで日本に侵入しました。

特にタテジマフジツボは、日本では1937年にはすでに各地の内湾で定着が報告されており、東京湾や大阪湾、三重県沿岸、九州西岸などの沿岸で見られます。外来種のフジツボは在来種の固着生物や養殖カキに影響を与えたり、工場などの取水施設に付着して被害を発生させたりしています。

【フジツボの外来種の現状】

陸の外来種問題の例:オオヒキガエル

【オオヒキガエル】

オオヒキガエルは、害虫駆除目的に日本に持ち込まれた国外由来の外来種です。その大きさと食欲から在来種の小型生物を食べ尽くしてしまい、生態系のバランスを崩すことが知られています。

オオヒキガエルの餌となる昆虫や両生類の個体数が減少すると、それに伴って鳥類や哺乳類の食物連鎖にも影響を及ぼすことが心配されています。また、オオヒキガエルは繁殖力が非常に高く、1頭のメスが年間数千個もの卵を産むことができます。

これにより、在来種に対して生存競争の優位に立ち、個体数を急速に増やしています。さらに、オオヒキガエルは両目の後ろからミルク状の毒液を分泌し、攻撃のためにこの毒液を1mも飛ばすこともあると言われ、毒液が目に入ると危険です。

これらの外来種問題解決には、

- 国や地域の協力

- 科学的な研究と情報共有

- 適切な管理・対策の実施

などが必要です。また、一般の人々の意識向上や環境教育の推進も重要です。

このような外来種が多数存在する日本では、外来種問題にどのような対策をとっているのでしょうか?次の章では外来種問題への対策を紹介します。*4)

外来種問題への対策

外来種問題の対策は、主に環境省が主導し、各都道府県や市町村、関連する研究機関、NGOなどと協力して行われています。具体的には、環境省が

- 外来生物法を策定(外来種の管理や規制、監視体制の整備など)

- 外来生物対策推進室を設置(関連する情報の収集・提供や啓発活動)

などを行い、都道府県や市町村は環境省の指導のもとで、

- 地域ごとの外来種問題に対する具体的な対策

- 外来種の監視・調査、駆除活動の実施

- 情報の収集・提供、啓発活動

などを行っています。具体的な対策の例を見ていきましょう。

予防措置

外来種の持ち込みを防ぐために、輸入規制や検疫などの予防措置が取られています。また、早期発見のための監視体制や報告システムも整備されています。

- 旅行や移動時の注意(旅行や移動の際には、外来種になりやすい生物や物品を持ち込ませない)

- 植物の管理(野生化して問題を引き起こす外来種の特定の植物を植えないようにする)

- 水中生物の管理(観賞魚や水草の販売などの侵入経路の管理)

- 意識の向上(外来種の問題についての一般の意識を高める)

などが具体的な予防措置として行われています。

早期発見・駆除

外来種の早期発見と駆除の取り組みは、各都道府県や市町村や関係機関によって行われています。具体的には以下のような取り組みがあります。

- 監視と調査(定期的に地域や自然環境を監視し、外来種の存在を調査)

- 情報共有と啓発活動(情報共有や啓発活動を通じて、外来種の特徴や発見方法を広める)

- 早期駆除の実施(外来種が発見されたら早急に駆除する)

- 追跡とモニタリング(駆除が行われた後も追跡とモニタリングを行い再侵入や再発生のリスクを把握)

外来種は早期発見と迅速な駆除が重要です。外来種を発見した場合には速やかに報告し、できる限り早く適切な対策が行われるよう協力しましょう。

生態系の保全・回復

外来種の侵入によって生態系が損なわれた場合、生物多様性の保全や生態系の回復を目指す取り組みが行われます。具体的には以下のような取り組みがあります。

- 生物多様性の保護(さまざまな生物種が共存し、相互に作用している状態を守る)

- 外来種の駆除と管理(外来種の駆除や捕獲、生息地の改善、繁殖の制限など)

- 生息地の回復と再生(生態系の再構築や環境改善、適切な植生の復元など)

- 教育と啓発活動(生態系の重要性や外来種の影響についての情報を提供し、意識を高める)

【関連記事】環境保全とは?農業や企業の取り組み事例と私たちにできること

情報共有と協力

外来種情報の共有と協力は、関係者や地域の人々が正確な情報を共有し、問題の認識を高めるための取り組みです。具体的には以下のような取り組みがあります。

- 情報共有(ウェブサイトやパンフレット、ポスターなどを通じて、外来種の種類や影響、駆除方法などの情報を提供)

- 協力(駆除活動への参加、監視と報告、生息地の保護など)

外来種問題対策において、このような取り組みは地域の人々の意識と行動を変える重要な要素です。科学的な研究や情報共有を通じて、外来種の動向や対策の効果を把握し、効果的な対策を実施するための協力体制が構築されています。

日本の在来種の生態系や美しい自然、農林水産業、私たちの生活の安全を守るために、それぞれの分野、それぞれの生き物について多くの専門家や一般のボランティアが対策の活動を行っています。次の章では、外来種問題に関して私たちにもできる取り組みを紹介します。*5)

外来種問題に関して私たちができること

外来種による被害を予防するためには、私たちひとりひとりが以下の3つの原則を守ることが重要です。

外来種を入れない

自然の分布域を越えて外来種が入ってこないように注意しましょう。外来種は新しい環境では生態系に混乱を引き起こす可能性があります。

また、国外から・国内からどちらの場合でも「気がつかないうちに運んでしまった」ということがないように、着衣や荷物を点検することも大切です。

外来種を捨てない

外来種を飼育・栽培している場合は、適切に管理し、野外に逃がしたり放したりしないことが重要です。外来種は他の生物と競争し、生態系に混乱をもたらす可能性があります。

飼育・栽培を始める前に、

- あなたの飼育・栽培能力で管理できるか

- 適切な環境を用意できるか

- 最後まで世話をし、飼い続けることができるか

などをしっかりと考えましょう。

外来種を広げない

すでに野外にいる外来種は、他の地域に広まらないようにすることが大切です。野外で採集した外来種を他の地域に運んでしまうと、持ち込んだ先の地域で生態系への影響が広がる可能性があります。

国内であっても、地域ごとに異なった生態系や遺伝子の多様性があることを理解し、人為的に他の地域へ生き物を持ち込まないように注意しましょう。

これらの原則を守ることで、外来種による被害を最小限に抑えることができます。また、上の環境省が定める3つの原則以外にも以下の点にも気を付けましょう。

外来種情報の共有

外来種に関する情報を正しく理解し、周りの人々と共有することで、広く意識を高めることができます。

発見したら報告する

もし外来種の目撃や捕獲などをした場合は、関係する機関に報告することで、早期発見と対応ができるようになります。

外来種についての教育

自然保護や生物多様性の重要性を学校や地域で啓発することで、将来の世代にも理解を広げることができます。

外来種問題の対策には個人の意識と行動が不可欠です。外来種問題について理解し、常に新しい情報に目を向けるようにしましょう。

自分たちの行動が生態系や地域社会に与える影響を考え、私たちひとりひとりが適切な対策を取ることが大切です。次の章では外来種とSDGsの関係について考えてみましょう。*6)

外来種に関するよくある質問

外来種に関するよくある質問を見ていきましょう。

外来種ってどんな生き物のこと?

外来種とは、本来その地域には生息していなかった生物が、人間の活動によって持ち込まれたものを指します。たとえば、外国からペットや観賞用植物として持ち込まれたもの、国内の別の地域から移動させられたものなどが含まれます。

外来種は在来の生き物と競合したり、生息地を奪ったりして、生態系に大きな影響を与えることがあるため、注意が必要です。

外来種は全部危険な生き物なの?

外来種の中には、人間の生活や環境にほとんど悪影響を与えないものも存在します。しかし一部の外来種は「侵略的外来種」と呼ばれ、在来種の絶滅を引き起こしたり、農林水産業に深刻な被害を与えたりするケースもあります。

つまり「すべてが危険」というわけではありませんが、影響が強い種類については法律で規制されることがあります。

外来種のアライグマも日本にいる?

はい、日本にもアライグマが外来種として定着しています。もともとはペットとして輸入されましたが、飼いきれなくなった個体が放され、日本で野生化しました。

アライグマは畑を荒らすだけでなく、在来種の生き物を捕食したり、住処を奪ったりするなど多くの問題を起こしています。近年では各地で駆除や捕獲が進められています。

自然に移動してきた生き物も外来種なの?

鳥や魚のように自力で移動してきた生き物は、外来種には分類されません。たとえば、渡り鳥が飛来することや、海流に乗って魚が移動してくること、風で植物の種や昆虫が運ばれてくることは自然の現象であり「外来種」とは区別されます。

外来種とされるのはあくまで「人の活動によって持ち込まれた場合」に限られます。

外来種を見つけたらどうしたらいいの?

もし身近で外来種と思われる生き物を見つけた場合、自分で勝手に駆除するのは危険です。毒を持つ種類も存在するほか、誤って在来種を傷つけてしまう恐れもあります。まずは自治体や専門の相談窓口に連絡し、対応を確認するのが正しい行動です。

特にヒアリなど危険度の高い外来種の場合は、迅速な報告が被害防止につながります。

外来種問題とSDGs

人間の生活に大きな影響を与える可能性がある外来種問題は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成にとって大きな課題です。外来種問題に関連する主なSDGs目標を挙げます。

SDGs目標1:貧困をなくそう

外来種は、農作物や林業に大きな被害を与えることで、貧困につながる可能性があります。外来種の侵入を防ぎ、生物多様性の保護と生態系サービスの健全性を維持することは、貧困削減や社会的な平等の実現に不可欠です。

SDGs目標2:飢餓をゼロに

外来種は農作物や野生生物に影響を及ぼすことがあります。これにより、農業生産や漁業生産が減少し、食糧の供給が不安定になる可能性があります。

外来種の侵入を防ぐことや、外来種による農作物への被害を軽減することによって、安全で栄養価の高い食品の供給を確保することができます。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

外来種の侵入は、都市部や人間の居住地域においても深刻な問題となっています。特に、危険な外来種の侵入により、人々の生活や安全が脅かされる可能性があります。

外来種問題の解決によって、危険な外来種の侵入による生活の中での危険や不安を減少させることができます。これにより、人々が安心して暮らせる環境を提供し、都市の持続可能な発展を促進することができます。

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

外来種が海の生態系に影響を与えた例は多く報告されています。たとえば、外来種のクラゲが大量発生して、漁業資源に悪影響を与えたり、外来種の貝類が在来種を駆逐することで生態系が変化したりなどが挙げられます。

海洋生態系においても外来生物が侵入・定着すると、その防除は困難で、駆除には莫大な経費と労力がかかります。海洋の保全と持続可能な利用を実現するためには、外来種の侵入を防ぐことが必要です。

SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう

外来種が他の植物や動物の生息地に侵入し、食物や生存空間を奪うことで、在来種の個体数が減少し、生態系のバランスが崩れる可能性があります。また、外来種が繁殖し、在来種の個体数を圧迫することで、遺伝的多様性が減少する可能性もあります。

このように、外来種問題は陸上の生物多様性の喪失や生態系のバランスの崩壊を引き起こす可能性があります。SDGs目標15の達成には、外来種問題の解決も重要な課題の1つです。

>>目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

外来種問題の解決のために重要なことは、まず私たちが自分の生活する地域の在来種と外来種を知り、外来種がもたらす影響を理解することです。また、地域の自然保護活動に参加したり、環境教育の機会を活用したりすることも、地域の生態系や生物多様性の保全に貢献することができます。

具体的には、

- 外来種を持ち込まない

- 外来種を捨てない

- 外来種の被害を早期発見し、適切に対応する

- 外来種問題について学び、広める

これらの行動が重要です。

外来種問題は、私たちの未来のためにも重要な課題です。あなたの行動が地域や国の自然環境に与える影響を考え、積極的に関心を持ち、正しい行動を心がけましょう。

〈参考・引用文献〉

*1)外来種とは

環境省『日本の外来種対策 侵略的な外来種』

環境省『外来生物法の概要(R4改正後)』

環境省『生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組 生物多様性条約COP15及び生物多様性国家戦略 生物多様性条約COP15に向けた取組』

WIKIMEDIA COMMONS『Erinaceus amurensis』

WIKIMEDIA COMMONS『Myocastor coypus standing』

WIKIMEDIA COMMONS『Snapping turtle posturing』

WIKIMEDIA COMMONS『Bullfrog Tadpole』

環境省『特定外来生物の解説 ウシガエル』

WIKIMEDIA COMMONS『Micropterus salmoides Tokyo Sea Life Park』

環境省『特定外来生物の解説 セイヨウオオマルハナバチ』

環境省『特定外来生物等一覧』

環境省『ストップ・ザ・ヒアリ』

環境省『「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針」の公布について』(2023年4月)

WIKIMEDIA COMMONS『Oryzias latipes』

環境省『絶滅のおそれのある野生動植物の生体域外保全 メダカ』

遺伝的多様性とは?メリットと失われると困る理由、身近な事例を解説

環境省『科学データの収集と活用 遺伝的多様性の解析』

*2)侵略的外来種とは

福岡県『侵略的外来種防除マニュアル 2021』

環境省『自然環境・生物多様性 どんな生き物? 身近だけど、ヤバイ奴! アメリカザリガニ基本情報 <ポイント>』

環境省『自然環境・生物多様性 何が問題なの? 水草、全部切る!?』

環境省『2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!』

*3)外来種は何が問題なのか?

環境省『日本の外来種対策 侵略的な外来種』

*4)日本における外来種問題の現状

大阪市立自然史博物館 大谷 道夫『海の外来生物の侵入過程とそれがもたらすリスク』

岩崎敬二『日本の海の外来生物:現状,被害,対策』

岩崎敬二『日本に移入された外来海洋生物と在来生態系や産業に対する被害について』

国立環境研究所『侵入生物データベース タテジマフジツボ』

環境省『特定外来生物等一覧』(2023年5月)

福岡県『外来種について~外来生物法と侵略的外来種リストと防除マニュアル~』

海洋生態研究所『海の外来種情報』

WIKIMEDIA COMMONS『Bufo marinus from Australia』

環境省『特定外来生物の解説 オオヒキガエル』

*5)外来種問題への対策

環境保全とは?農業や企業の取り組み事例と私たちにできること

環境省『生態系被害防止外来種リスト』

環境省『日本の外来種対策』

環境省『外来生物法 どんな法律なの?』

環境省『外来種の防除 防除に関する基本的な事項』

総務省『外来種対策の推進に関する政策評価書』(2022年2月)

農林水産省『外来種が農業水利施設に及ぼす影響と対策』

農林水産省『被害防止対策の基本的な考え方』

*6)外来種問題に関して私たちができること

環境省『侵略的な外来種 外来種って何?』

*7)外来種問題とSDGs

経済産業省『SDGs』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター