京都の北西に位置する鹿苑寺金閣は、その豪華絢爛な姿で多くの観光客を魅了しています。この美しい建築物を造営したのが、室町幕府第3代将軍・足利義満です。彼は政治家としての手腕だけでなく、文化人としての側面も持ち合わせていました。

義満は室町時代前期に活躍し、約60年続いた南北朝の争いを終結させるという大きな功績を残しました。また、「天下人」とも呼ばれ、幕府の権力基盤を強化したほか、花の御所の造営や能楽の保護育成など、文化面での貢献も顕著でした。さらに中国の明王朝との勘合貿易を開始し、日本の国際的地位向上にも尽力したのです。

このような義満の取り組みは、現代のSDGs目標16「平和と公正をすべての人に」に通じる部分があります。長く続いた内戦を終わらせ、社会の安定を図った彼の業績は、600年以上経った今日でも私たちに平和の大切さを教えてくれるのです。

目次

足利義満とは

足利義満は室町幕府の第三代将軍です。2代将軍の足利義詮の子に生まれ、南北朝の合一や勘合貿易で知られた人物で、室町幕府の最盛期を築き上げました。*1)

足利義満のプロフィール

ここでは、年表形式で足利義満の簡単なプロフィールを紹介します。

| 年代 | 年齢 | 出来事 |

| 1358年 | 0歳 | 2代将軍の足利義詮の子として誕生 |

| 1368年 | 10歳 | 室町幕府3代将軍となる |

| 1378年 | 20歳 | 花の御所を造営して住む |

| 1390年 | 32歳 | 土岐康行の乱に勝利 |

| 1391年 | 33歳 | 明徳の乱で山名氏を討伐 |

| 1392年 | 34歳 | 南北朝を合一 |

| 1394年 | 36歳 | 将軍職を子の義持に譲り、太政大臣となる |

| 1395年 | 37歳 | 金閣を造営 |

| 1399年 | 41歳 | 応永の乱で大内氏に勝利 |

| 1401年 | 43歳 | 勘合貿易を開始 |

| 1408年 | 51歳 | 病により金閣がある北山第で死去 |

彼は、51年の生涯で有力守護大名を討伐して室町幕府の力を強めるだけではなく、2つに分かれていた朝廷を統一する南北朝の合一を成し遂げました。彼の力によって、室町幕府は最盛期を迎えるのです。*2)

足利義満の誕生と不安定な幼少期

足利義満は1358年に室町幕府第2代将軍義詮の息子として京都で誕生しました。「春王」という幼名で呼ばれていた彼の幼少期は、南朝との争いや幕府内の権力争いが激しい不安定な時代でした。

わずか4歳のときには京都が南朝軍に攻められ、建仁寺に身を隠した後、兵庫県の白旗城へ避難する経験をしています。父が病に倒れると、後見人として細川頼之が政治を取り仕切り、義満は10歳という若さで将軍の座に就きました。

このような混乱期に育った義満でしたが、守護大名たちの支援を受けながら成長し、後に強大な権力を握る基礎を幼い頃から築いていったのです。

足利義満を補佐した細川頼之

細川頼之は1329年生まれの南北朝時代を代表する武将の一人で、足利義満を幼少期から支えた重要人物です。阿波守護だった父の死後、その地位を継ぎ、その後も伊予や讃岐、土佐の守護職を兼任するなど勢力を拡大しました。

将軍義詮の遺命により、わずか9歳だった義満の後見人として管領に就任し、12年間にわたり幕府の実権を握りました。この間、朝廷から幕府に京都の課税権を移行させたり、南朝勢力を討伐したりするなど、幕府の権力基盤強化に尽力しました。また義満の官位昇進や花の御所の造営を進め、将軍家の権威向上にも貢献しました。

一族を要職に起用して細川氏の基盤も固めましたが、その権力拡大に他の大名が反発し、1379年に失脚。しかし晩年には再び幕政に関わり、1392年に64歳で亡くなりました。*3)

足利義満のあだ名や異名はある?

足利義満には、その生涯の各時期を象徴するいくつかの通称や別名がありました。幼い頃は「春王」と呼ばれていましたが、将軍として力をつけると、新たな邸宅を構えた場所から「室町殿」と呼ばれるようになります。この呼び名は後に「室町幕府」や「室町時代」という歴史的呼称の由来となりました。*1)

晩年には北山に豪華な別荘(現在の金閣寺)を建てたことから「北山殿」とも称されるようになります。また、出家後は「鹿苑院天山道義」や「道有」という法名も持ちました。さらに、日明貿易(勘合貿易)では「日本国王」を称します。

これらの呼称は単なる名前以上の意味を持ち、義満の権力の広がりや文化的影響力、そして時代の変遷を象徴するものとなっています。

足利義満の死

足利義満は1408年5月6日、51歳で生涯を閉じました。死の数日前、息子義嗣の元服式を執り行った直後に突然病に倒れ、一時は回復の兆しを見せたものの、最終的には容態が悪化して亡くなりました。具体的な病名は記録に残っていません。

遺体は足利家の菩提寺である等持院で火葬され、相国寺鹿苑院に葬られましたが、明治時代の廃寺により現在の正確な墓所は不明となっています。

足利義満が行ったこと

足利義満は、室町幕府第3代将軍として様々な偉業を成し遂げました。幕府の権力基盤を強化し、長年続いた南北朝の対立を解消しました。政治面だけでなく、武家のトップである将軍職に加え、公家の最高位や仏教界の高い地位も得ています。

文化面では花の御所や金閣を建立し、能楽を保護しました。さらに外交では明との公式貿易を開始するなど、日本の歴史に大きな足跡を残しました。

守護大名を討伐し室町幕府の権力を強化した

足利義満は室町幕府の権力を強化するため、強大な力を持つ守護大名たちを次々と討伐していきました。まず1387年に土岐氏の内紛に乗じて介入し、当主の死後に後継者を討ち取り、伊勢・尾張の二国を直接幕府の支配下に置きました(土岐康行の乱)。

続いて1391年には、山陰地方の有力者だった山名氏を狙います。山名氏の一族内部の対立を利用して弾圧を進め、反乱が起きると京都郊外の内野で決戦を挑み、撃破しました。この「明徳の乱」の勝利により、西日本における幕府の権威が高まりました。

さらに義満は、九州でも権力強化を図ります。長年九州探題として地域を統一してきた今川了俊を突然罷免。また、朝鮮との貿易で力をつけていた大内義弘に対しては、1399年「応永の乱」で堺にて討伐し、その勢力を大きく削ぎました。

こうした一連の守護大名討伐によって、義満は地方分権的だった幕府の体制を中央集権的なものへと変革することに成功したのです。*4)

南北朝を統一した

足利義満が成し遂げた重要な業績の一つが、約60年続いた南北朝の対立を解消したことです。1392年、義満は吉野山中に拠点を置き、皇位の正統性を主張してきた南朝に和平を提案しました。

この和平案では、南朝の後亀山天皇が北朝の後小松天皇に三種の神器を譲ること、そして今後の皇位継承は南朝系統(大覚寺統)と北朝系統(持明院統)が交互に即位するという条件が示されました。後亀山天皇はこの条件を受け入れて京都に戻り、神器を後小松天皇に渡しました。

これにより1336年から続いた南北両朝の分裂状態は終結し、日本の天皇家は再び一つになりました。ただし、合意された両統迭立(交互即位)の条件は実際には守られず、その後は北朝系統のみが皇位を継承することになりました。

この南北朝合一によって、義満は幕府の権力基盤を強固にすると同時に、長年の内乱状態に終止符を打ったのです。

武士・貴族・僧侶の最高位を極めた

足利義満は日本の歴史上、武士・貴族・僧侶という三つの異なる社会階層すべてにおいて頂点に立った稀有な人物です。まず武士としては征夷大将軍に就任し、武家社会の最高権力者となりました。

その後、義満は自分の息子義持に将軍職を譲った後、貴族社会の最高位である太政大臣に就任します。武士の出身でありながらこの地位に昇りつめたのは、平安時代の平清盛や戦国時代末期の豊臣秀吉など、歴史上でもごく限られた人物だけです。

さらに義満は太政大臣を辞した後に出家し、法皇(上皇が出家した存在)に準じる扱いを受けるようになりました。これにより仏教界においても最高の地位を手に入れたことになります。

このように義満は、当時の日本社会における三つの主要な階層すべてで頂点に立ち、「臣下としてこれ以上ない高みに達した」という意味の「位人臣を極めた」人物として歴史に名を残しています。

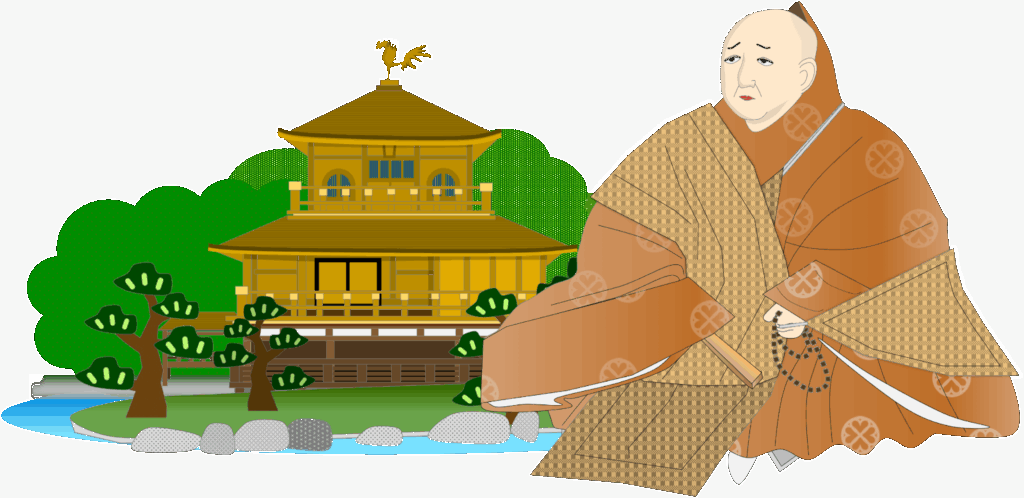

花の御所や金閣寺を建てた

足利義満は、京都の北小路室町に邸宅を完成させました。その後、北側の花亭と呼ばれる場所に移り、鴨川の水を引いて美しい庭園を造営しました。花々が咲き誇るこの邸宅は「花の御所」と称されるようになりました。*6)

また義満は、京都市北区に別荘「北山殿」を建てました。この建物には金箔を施した舎利殿があり、これが「金閣」と呼ばれました。義満の遺言により北山殿は臨済宗の寺院「鹿苑寺」となりましたが、通称「金閣寺」として広く知られています。現在は世界文化遺産として登録され、多くの人々に親しまれています。*7)

日明貿易(勘合貿易)を始めた

室町幕府第三代将軍の足利義満は、1401年(応永8年)5月に明との正式な外交関係を樹立するため、祖阿を正使、博多商人の肥富を副使とする使節団を派遣しました。この際、義満は明の皇帝に金1000両や馬10匹などの貴重な品々を献上し、さらに漂流者(実際は倭寇に捕らえられた人々)を送還するという外交的配慮も示しました。*8)

翌年、この使節団は明の使者を伴って帰国し、国書を持ち帰りました。さらに1403年には天竜寺の堅中圭密を正使として再度使節を派遣。その翌年の帰国時には明の使者が同行し、永楽帝から「勘合」と呼ばれる貿易許可証と「日本国王之印」の金印が義満に授与されました。

これにより14世紀末から16世紀にかけて行われた日明間の公式貿易「勘合貿易」が開始されました。明は厳格な海禁政策(貿易や渡航の制限)を実施していましたが、この勘合を持つ船のみに貿易を許可する制度を設けていました。

1410年までは毎年のように日本と明の船が往来し、活発な交易が行われましたが、義満の死後、息子の義持が明との関係を断絶させました。*8)

能楽の発展を支援した

室町時代、能楽は足利義満の強力な支援によって大きく発展しました。能は鎌倉末期に猿楽から派生した芸能で、義満の時代までは畿内の座を中心に演じられていました。

特に重要なのは、義満が大和猿楽観世座の世阿弥を高く評価し、その才能を見出したことです。この将軍の愛顧を受けたことで、世阿弥率いる観世座は能界における主導的な存在となりました。

義満の庇護のもと、世阿弥は夢幻能という独特の形式を確立し、多くの優れた作品を生み出しました。これにより能は単なる民衆芸能から、洗練された芸術形態へと進化していきました。室町後期までに約500番もの演目が作られ、日本を代表する伝統芸能として今日まで継承されています。*10)

足利義満とSDGs

足利義満の時代にSDGsの概念はなかったものの、彼が実現した南北朝合一と幕府強化の政策は、社会の安定をもたらし、現代の持続可能な開発目標に通じる平和構築の側面を持っていました。

SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」との関わり

足利義満が1392年に実現した南北朝の統一は、60年も続いた内戦に終止符を打ちました。さらに義満は、地方の有力者たちとの争いに勝利し、政権基盤を固めることに成功しました。この政治的な平穏は、SDGs目標16が目指す「平和で誰も排除しない社会の促進」という理念と通じる部分があります。

当時の社会は戦いの終結により、人々の生活が安定し、北山文化と呼ばれる芸術や建築が花開きました。金閣寺に代表される豊かな文化活動は、安定した統治がなければ発展しなかったでしょう。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

足利義満は室町幕府第3代将軍として、日本の歴史に大きな影響を与えた人物です。彼は約60年続いた南北朝の対立を終結させ、有力守護大名を次々と討伐して幕府の権力基盤を強化しました。また武家トップの将軍職だけでなく、貴族社会の最高位である太政大臣にも就任し、出家後は仏教界でも高い地位を得ました。

文化面では「花の御所」や金閣寺を建立し、能楽の発展を支援しました。世阿弥の才能を見出し、夢幻能という芸術形式の確立に貢献しました。さらに外交では明との勘合貿易を開始し、国際関係も拡大しました。

彼が実現した政治的安定は北山文化と呼ばれる芸術の発展をもたらし、現代のSDGs目標16「平和と公正」にも通じるといえるでしょう。

参考

*1)デジタル大辞泉「足利義満」

*2)日本大百科全書(ニッポニカ)「足利義満」

*3)日本大百科全書(ニッポニカ)「細川頼之」

*4)改定新版 世界大百科事典「足利義満」

*5)旺文社日本史事典 三訂版「南北朝の合体」

*6)京都市「都市史 花の御所」

*7)デジタル大辞泉プラス「金閣寺」

*8)日本大百科事典(ニッポニカ)「勘合貿易」

*9)デジタル大辞泉「倭寇」

*10)山川 日本史小辞典 改定新版「能」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。