「免疫力」や「免疫がある」などとよく耳にします。数年前のコロナ・パンデミック時は、多くの人が免疫という言葉にさらに大きな関心を寄せました。免疫は身体の防御システムです。その免疫の力が発揮されなかったり、異常に働いたりしたら、どうなってしまうのでしょうか。

本来の免疫力が正常に作動しない自己免疫疾患について、代表的なものを整理し、原因や治し方を解説します。患者数が数百万人とも言われる自己免疫疾患です。是非一緒に考えていきましょう。

目次

自己免疫疾患とは

生物には「免疫」という身体に入った異物を排除しようとする防御システムが備わっています。自己免疫疾患とは、本来外からの異物に対する反応が、自分自身の正常な細胞や組織に対して異常または過剰に反応してしまう疾患の総称です。

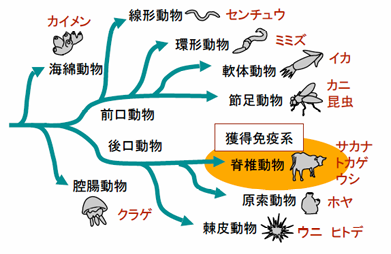

脊椎動物は、生まれつき備わっている自然免疫の他に、感染した病気を記憶することで、同じ病原体に出会った時、効果的に防御する獲得免疫のシステムを持っています。

私達人間は、免疫の力によって多くの病気の発症を防いだり軽くしたりできることを、予防接種や感染症対策に生かしています。

出典:120730免疫の仕組みを学ぼう,免疫システムの仕組み – 特定非営利活動法人日本免疫学会(JSI)

自己免疫疾患の種類

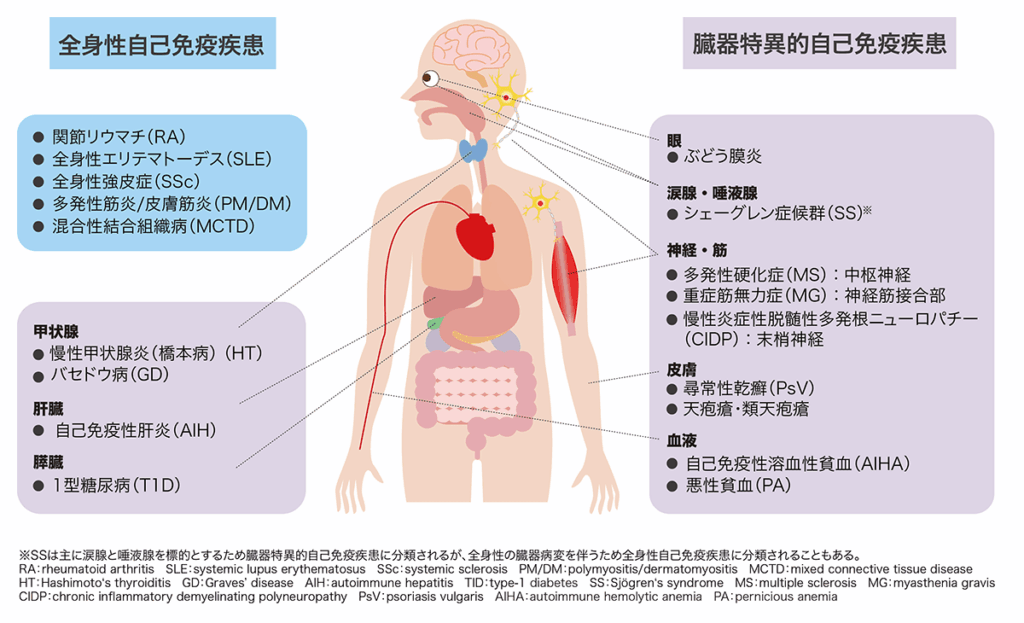

自己免疫疾患は、

- 全身にわたり影響が及ぶ全身性自己免疫疾患

- 特定臓器に影響が及ぶ臓器特異的疾患

の大きく2種類に分けることができます。

代表的な自己免疫疾患

ではどのような自己免疫疾患が多いのでしょうか。また、その症状はどのようなものなのか見ていきましょう。

リウマチ:関節リウマチ

よく言われる「リウマチ」という言葉は、ギリシャ語を源とした「流れ」という意味の言葉です。当初、体液の流れがうまくいかず痛みの原因となると考えられたため、関節や筋肉などに痛みが出ると全てリウマチと呼ぶようになりました。

つまりリウマチは本来そのような痛みの症状を表す言葉で、病名としては「関節リウマチ」に当たります。

全身性エリテマトーデス

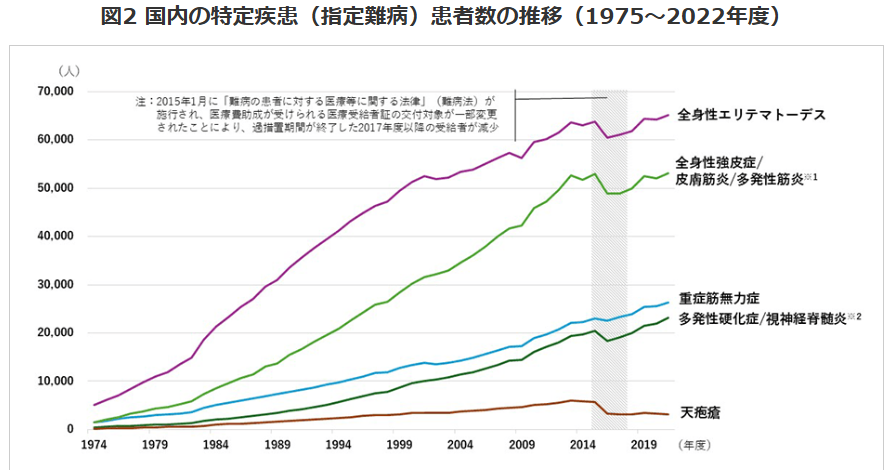

関節リウマチに次いで多いのが、全身性エリテマトーデス(紅斑)です。日本では公費負担の対象となる難病の1つです。

全身の様々な場所、臓器に症状が出ます。狼に嚙まれたような紅い跡(ループス)ができます。皮膚症状として顔に出た蝶形紅斑が有名です。皮膚に現れた疾患は、多くの場合日光に過敏に反応します。

内臓に現れるとループス腎炎など深刻な機能障害を引き起こし、全身の倦怠感・発熱が慢性化してしまいます。

出典:全身性エリテマトーデス(厚生労働省)

強皮(きょうひ)症

近年全身性エリテマトーデス同様に増えているのが、強皮症です。強皮症は、皮膚や内臓が硬くなる病気です。

体表の皮膚ではレイノー現象 ※ と言われる血流障害症状が顕著です。皮膚だけに現れたものは、治療によってよくなる場合も多くあります。

しかし、内臓や全身に現れた場合は深刻で、多くは毛細血管が集まる肺や腎臓に障害が出ます。全身性強皮症は難病に指定されています。

シェーグレン症候群

次は、病名からは症状が分かりにくいと思われる疾患例として「シェーグレン症候群」を解説します。

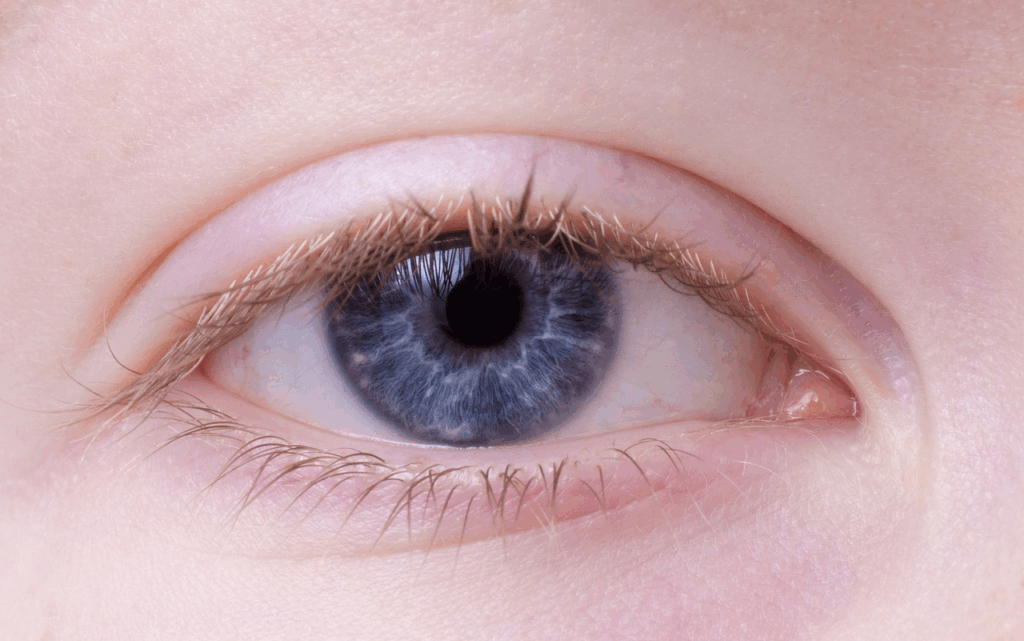

シェーグレン症候群は、涙や唾液の分泌に異常が現れることが多い免疫疾患です。スウェーデンの眼科医ヘンリク・ホーグリーン(英名シェーグレン)の論文に由来した病名です。

- 合併症を持たない第一次性シェーグレン症候群

- 合併症を持つ第二次性シェーグレン症候群

と2段階に分けられています。

第一次シェーグレン症候群は、目や口腔の乾燥から始まります。この段階で留まっている場合は、対蹠的療法で比較的健康に暮らすことができます。しかし、中には乾燥状態が酷く進んでしまう方もいます。

唾液分泌が少なくなると虫歯が増加したり、さらには味覚が変化したり、口内炎を頻繁に発症したりします。舌乳頭が萎縮して舌が平になることが特徴的です。また声がかすれることもあります。この段階で留まれば、命に関わるような重症疾患になることは比較的少ないとされています。

しかし第一次性シェーグレン症候群の方のうち、合併症を起こすことも少なくなく、第二次性シェーグレン症候群に進んでしまうと専門的な長期の治療が必要になります。

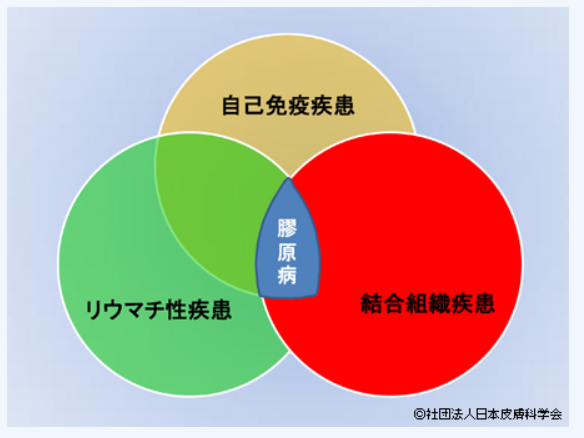

膠原病

膠原病という名前は、疾患が「膠原」つまりコラーゲン由来であるという考えから、アメリカの病理学者クレンペラーによって提唱されたものです。リウマチは症状からきていますが、膠原病は病気の原因・成り立ちからきています。言いやすい語呂ですが正式な病名ではなく、自己免疫疾患の一種です。

日本では、リウマチも膠原病も昔から広く使われており、自己免疫疾患とほぼ同義語に使われる場合があります。また、膠原病のほとんどはリウマチ性疾患を持ち、逆にリウマチ性疾患の中には膠原由来のものが多く見られます。

参考:膠原病とは

自己免疫疾患の原因

身体の部分や全身の生涯に繋がる自己免疫疾患の原因は何なのでしょうか。治療や予防はできるのでしょうか。まず原因について考えていきましょう。

免疫系の異物認識誤作動?

本来外からの異物を攻撃することが、免疫系の役割です。その異物の発見過程でまれに間違った認識をしてしまうことがあるようです。

- 異物を見逃す

- 異物に過剰に反応する

- 異物でないものを異物と認識してしまう

などです。ウィルスや薬、日光や放射線などに対して誤認識が起こることが多いとされています。上の3つの誤作動が2つあるいは3つ重なって起きてしまう場合もあります。

しかし、この誤作動はきっかけであり、これらのきっかけがどのように免疫疾患に結びついていくのかというメカニズムはまだはっきり解明されていません。

遺伝の影響?

自己免疫疾患になる可能性を遺伝にあるとする説もあります。

統計的に女性に多いこと、双生児の両方に発生する率が高いことがその根拠に挙げられます。

近年の研究では、X 染色体に免疫系を活性化する遺伝子が多く含まれてるという報告もあります。女性の方がX 染色体が多く、子どもを産む機能に結びついているという研究者もいます。

しかし、該当する遺伝子を持つ人でも発症するとは限らず、「起きやすさが遺伝する」に留まっています。

環境の影響は?

遺伝子の異常や免疫系の誤作動だけで免疫疾患が起こるわけではなく、生活環境や体内環境も要因と考えられています。

喫煙やストレスが直接のきっかけにはなりませんが、症状の進行や治療の効果には大きな影響があると考えられます。生活習慣は要因の1つと言えます。

体内環境もやはり要因の一つと考えられ、腸内細菌やホルモンバランスとの関連も研究されています。

これらの点に関しては、後章でさらに詳しく解説します。

自己免疫疾患が発症する詳細なメカニズムや閾値は不明ですが、研究が進んでいることも事実です。認知症治療が大きく前進したように、近年の医療や科学全般の進歩は著しいものがあります。近い将来の原因解明に期待してよいのはないでしょうか。

参考:自己免疫疾患にまつわる知識・情報UPDATE及び自己免疫疾患 – 15. 免疫の病気 – MSDマニュアル家庭版

自己免疫疾患の治し方

自己免疫疾患は様々な発症のきっかけを持ち、そのメカニズムもまだはっきりしていません。では、現在治療はどのように行われているのでしょうか。

薬物療法

自己免疫疾患に対する治療の中心は、免疫抑制剤や抗炎症剤などの薬物療法です。

免疫抑制剤

免疫抑制剤としては、アザチオプリン、クロラムブシル、シクロホスファミド、シクロスポリン、ミコフェノール酸、メトトレキサートの6種類が多く使われています。

どの免疫抑制剤も誤作動を起こしている免疫系の作用を抑えるものですが、異物から身体を守るという本来の能力も抑制してしまうため、結果として他の感染症やがんなどを発症するリスクも高めてしまいます。

抗炎症剤

最も広く使われているのがステロイド剤です。

ステロイドとは、もともと体内の副腎で作られているホルモンで、これを薬として応用したものがステロイド剤です。塗り薬、内服薬、注射薬として使われ、炎症を抑える効果があります。

抗炎症剤も免疫抑制効果を持ち、身体の部位によっては強さが合わなかったり、本来の免疫力も抑えてしまったりする場合があります。特に長期間での使用はそのリスクが高くなり、処方する医師も、症状の初期だけ、または悪化した時だけ、といった短期間に限って使用することが多くなっています。

副腎皮質ホルモンの応用以外の薬では、たんぱく質由来のリツキシマブなどがあります。一部の自己免疫疾患で効果が実証されましたが、まだ研究段階と言えます。

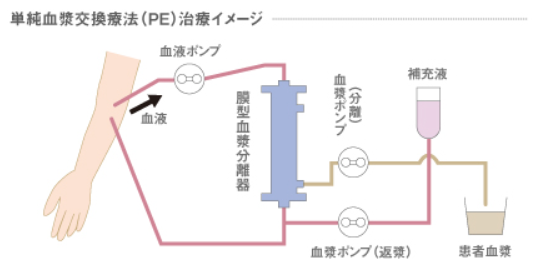

血漿交換

薬の効果が見られない、副作用のリスクが高いなどの場合、血漿交換の方法がとられることがあります。

血漿交換は、まず血液を採取し、濾過を行って異常な抗体を取り除き、患者の身体に戻します。その際不足分を他の人の血漿で補うこともあります。他の人の血漿に対するアレルギー反応や感染のされるリスクがあります。

自己免疫疾患になりやすい人の特徴は?

前章では自己免疫疾患の原因についてお話ししました。確定的な原因の究明には至っていませんが、遺伝以外にも発症を促してしまう環境があることは事実です。個人の努力が及ぶことがあれば、予防に繋がります。どのような環境・生活を持つ人がなりやすいか、少し深堀りしてみましょう。

生活習慣➀:喫煙

タバコに含まれる物質には、免疫系の異常な働きを強める可能性があると言われています。

発症リスクだけでなく、発症後の病状も悪化することが分かっています。「禁煙は治療の一部」と言う医師もいます。

暴飲暴食も腸内環境を悪くしたりホルモンバランスを崩したりします。

生活習慣➁:ストレスと疲労

ストレスは睡眠障害を引き起こし、睡眠不足は疲労を蓄積させてしまいます。疲労は免疫バランスをくずし、自己免疫疾患を発症リスクを高めてしまいます。

生活習慣③:運動・戸外活動;疾患の特性に留意

疲労に至らない適度な運動は推奨されることが多い生活習慣です。しかし運動や戸外活動は、疾患によっては反対の影響を及ぼすことがあります。

例えば、日光を浴びる時間が少なくビタミンDが不足すると、自己免疫疾患の1つである多発性硬化症を引き起こす可能性が高まります。北欧の人々が日照時間の短い冬に日光浴を進んでするのは、自己免疫疾患の予防策といえます。反対に紫外線の浴び過ぎは、全身性エリテマトーデスを悪化させる原因になります。

また、健康な人にも進められている「適度な運動」も、関節リウマチの患者さんにとっては関節に負担のかかる場合は控えなくてはなりません。

疾患の疑いを自覚、あるいは指摘されたら、早期に医師など専門家と相談し、それぞれにあった正しい生活習慣や治療法を選択することが大切です。

参考:自己免疫疾患にまつわる知識・情報UPDATE Vol.2

自己免疫疾患とSDGs

最後に自己免疫疾患とSDGsとの関わりについてお話しします。

自己免疫疾患の多くは原因不明や治療法も確立しておらず、何種類もの疾患が難病に指定されています。推計で数百万人以上もの人が自己免疫疾患に苦しんでいます。自己免疫疾患について理解を深め、患者さんに寄り添うことは、SDGsの理念「誰も取り残されない」に大きく関わります。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり

目標3は「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確実にし、福祉を推進する」ことを目指しています。

自己免疫疾患の患者さんも、その他の疾病・障害を持つ人も、そうでない人も全て「取り残されない人々」なのです。

SDGs目標9「産業と技術革新の基礎をつくろう」との関わり

近年認知症治療が大きく前進しています。自己免疫疾患についても研究が進み、遺伝や環境との関連など、徐々に明らかにされてきています。これらの研究や努力は、医療技術革新の基礎づくりに大いに貢献していると言えるでしょう。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

自己免疫疾患について、代表的な疾患、原因や治し方、さらになりやすい生活習慣について解説してきました。

筆者の周囲にも自己免疫疾患の患者さんがいます。どの方も、最初は体の一部位での発症でした。ステロイド治療を勧めましたが、一人は入院して治療に専念する生活を選び、もう一人は家庭の事情で通院治療を選択しました。

入院した方は、生活習慣全般が医師の管理下となり疾患が他の部位に広がったものの、全身性となる前に完治できました。もう一人は、症状が全身に広がってしまい今でも症状とj薬の副作用の両方に苦しんでいます。

両者のどちらのケースにも多くの示唆があります。患者本人の選択を尊重しつつも、寄り添い、できるサポートがあれば続けていきます。

<参考資料・文献>

120730免疫の仕組みを学ぼう

免疫システムの仕組み – 特定非営利活動法人日本免疫学会(JSI)

自己免疫疾患にまつわる知識・情報UPDATE

膠原病・自己免疫性疾患まとめ~原因や症状、検査、治療法について – きょうの健康 – NHK

自己免疫性疾患 | 国立成育医療研究センター

Q2膠原病とリウマチは同じ病気でしょうか?

全身性エリテマトーデス(厚生労働省)

全身性エリテマトーデス(SLE)とはどのような病気? 顔の湿疹や腎炎といった症状が特徴である全身性の免疫疾患 | メディカルノート

全身性強皮症(指定難病51) – 難病情報センター

シェーグレン症候群(指定難病53)

膠原病とは

自己免疫疾患 – 15. 免疫の病気 – MSDマニュアル家庭版

血漿交換療法:旭化成メディカル血液浄化事業部医療従事者向けWEBサイト

自己免疫疾患にまつわる知識・情報UPDATE Vol.2

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

日米英における免疫関連研究の未来とトレンド ― 一般社団法人 日本内科学会 編集部 責任著者:小笠原 功明

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。