口座照会には生体認証、支払いには電子決済と、私たちは日常的にテクノロジーを利用した金融サービスを使っています。こうした技術はフィンテックと呼ばれ、近年注目されているサービスです。

この記事では、フィンテックとは何か、利用されている技術、分野別具体事例、注目される背景、メリット、デメリット・課題、よくある質問、SDGsとの関係を解説します。

目次

フィンテックとは

フィンテック(FinTech)とは、ファイナンス(Finance:金融)とテクノロジー(Technology:技術)を一つにした造語で、金融サービスと情報技術を組み合わせた新しいサービスを言います。例えば、スマートフォンで振込・振替といった金融サービスを利用することにも、フィンテックの情報技術が使われています。

2000年以降に発展

フィンテックは2000年以降、アメリカを中心に発展してきました。特に2008年のリーマンショック以後には、インターネットやAI(人工知能)などを活用した新しい金融サービスを開発するベンチャー企業が現れています。日本では、2014年頃から動きが活発化しています。

フィンテックに利用されている技術

フィンテックは、日常生活のさまざまな場面に利用されています。主な5つの技術を見ていきましょう。

暗号資産の基盤技術「ブロックチェーン」

暗号資産の運用などに使用されているのが、ブロックチェーンです。ブロックチェーンは、1つの機関が複数人の管理を行う従来型とは異なり、ブロックという取引履歴をチェーンのようにつなぎ、複数の参加者で共有する技術です。

データを管理する「IoT」

IoTは、家電や自動車、医療機器、スマートウォッチなどをインターネットでつなぐ技術です。例えば健康や運動のデータを管理し、その度合いに応じて特典を付けるなど、保険商品の開発などに役立てられています。

金融商品を提案する「AI(人工知能)」

自分に合った金融商品を提案する金融サービスには、AI(人工知能)の技術が使われています。利用者の資産状況や目的などの情報をAIが診断し、投資する商品を選定するほか、運用まで行うサービスもあります。

1つのアカウントで他サイトにログインする「API」

APIは、ソフトウエアやプログラム、ウェブサービスをつなぐインターフェース技術です。異なるソフトウエア同士でデータのやり取りができるため、1つのアカウントで他サイトへのログインや支払いも可能です。

口座の照会や支払いをする「生体認証」

生体認証は、指紋や顔などの身体的特徴により個人を特定する技術です。フィンテックでは、セキュリティを確保するために用いられています。金融機関のアプリの口座情報照会や、店での決済などに利用されています。

フィンテックの分野別具体事例

フィンテックに使われている技術は、多くの人が利用したことのある身近な金融サービスです。それでは実際に、私たちの生活にフィンテックはどのように関わっているのでしょうか。お金という視点から、「管理」「支払・受取」「調達」「運用」4つの分野に分けて、具体的な事例を取り上げます。

お金の管理

お金を管理するときに利用するフィンテックには、お金の収支を記録する帳簿「PFM(個人資産管理)」や、口座照会の認証に必要な「セキュリティ」があります。

PFM(個人資産管理)

具体事例

クラウド会計ソフトfreee(フリー)、マネーフォワード クラウド会計、家計簿アプリZaim(ザイム)など

フィンテックの技術→AI、APIなど

セキュリティ

具体事例

各金融機関のスマートフォンアプリなど

フィンテックの技術→生体認証など

お金の支払(送金)と受取

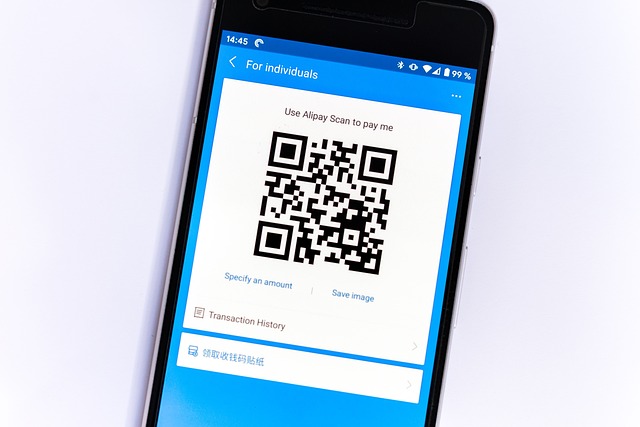

お金を支払い(送金)と受け取りの際に利用するフィンテックには、スマートフォンによる「キャッシュレス決済」や、インターネット上で取引できる「仮想通貨」などがあります。

キャッシュレス決済

具体事例

PayPay、Apple Pay、Google Pay、Amazon Pay、LINE Payなど

フィンテックの技術→AI、API、生体認証など

仮想通貨

具体事例

ビットコイン、イーサリアムなど

フィンテックの技術→ブロックチェーン

お金の調達

お金を調達するときに利用するフィンテックには、インターネット上で資金を募る「クラウドファンディング」や「ソーシャルレンディング」、「融資」などがあります。

クラウドファンディング・ソーシャルレンディング

具体事例

CAMPFIRE(キャンプファイヤー)、READYFOR(レディーフォー)、オルタナバンクなど

フィンテックの技術→ブロックチェーン、APIなど

融資

具体事例

各金融機関のローンサービスなど

フィンテックの技術→ブロックチェーン、IoT、AI、APIなど

お金の運用

お金の運用では、「投資・資産運用」をインターネット上で行ったり、保険料の見積もりなどをする「保険」の分野でフィンテックが利用されています。

投資・資産運用

具体事例

ロボアドバイザー、おまかせ運用、ファンドラップなど

フィンテックの技術→ブロックチェーン、API、AIなど

保険

具体事例

各保険会社の保険商品など

フィンテックの技術→ブロックチェーン、API、AI、IoT、生体認証など

このようにフィンテックは、お金にまつわる私たちの生活と関わりがあります。

フィンテックが注目される背景

続いて、フィンテックが注目される背景を確認します。世界におけるフィンテックの投資額はここ数年で減少を続け、2024年の投資額は3年前の約40%にとどまっています。しかし、フィンテックは主に次の理由から、今でも注目されています。

銀行不信

2008年に起きたリーマンショックは、世界をはじめ日本にも大きな影響をもたらしました。融資金利の上昇や貸し渋り、預金金利の低下などが起き、銀行に対する不信を招く事態となりました。そこで注目されたのがフィンテックです。銀行に頼らずに資金を運用できるフィンテックは、欧米を中心に広がりを見せました。

ITの進化

スマートフォンやクラウドサービスが普及するなど、ITが進化したことも背景にあります。日本国民のスマートフォンの保有率は9割を超え、インターネット上の金融サービスを利用しやすくなりました。また、企業にとってサーバーを持たないクラウドサービスは、コストを低く抑えられるという利点もあります。

フィンテックのメリット

すでに身近なフィンテックですが、あらためてメリットを挙げてみましょう。金融サービスを利用する人と提供する企業の2つの立場から、それぞれ紹介します。

利用する人のメリット

サービスを利用する人には、次のようなメリットがあります。

- お金の管理や会計を自動化したり高速化できる

- 支払や送金、調達が手間なくできる

- AIなどが生成した情報を利用できる

- 銀行口座を利用せずに金融サービスを受けられる

- 融資を迅速に受けられるなど

利用者は、フィンテックにより簡単に金融サービスを受けられるようになりました。近年は、より便利なサービスへのニーズも高まっています。

提供する企業のメリット

提供する企業には、次のようなメリットがあります。

- 機能を絞ったサービスの提供ができる

- 金融サービスを低コストで提供できる

- リアルな店舗が不要

- イノベーションを創出できる

- ベンチャーの参入が可能など

日本においてフィンテックは、中小企業の生産性向上や資金調達の円滑化のほか、競争力の向上や産業の発展などに活用できると期待されています。

フィンテックのデメリット・課題

フィンテックにはメリットがある一方で、デメリット・課題もあります。

- セキュリティリスク

- システム障害のリスク

- パーソナルデータの取り扱いなど

セキュリティリスクには、不正ログインやサイバー攻撃などがあります。また例えば、アンケートにより収集されたパーソナルデータが、誤って解釈されるといった危険性もあります。

フィンテックに関してよくある疑問

ここでは、フィンティックに関してよくある疑問について見ていきましょう。

日本や世界のフィンテック企業ランキングは?

まずは、フィンテック企業のランキングを確認します。

日本

日本のフィンテック企業ランキングは、フィンテックニュース香港に掲載された「日本で最も資金力のあるフィンテックスタートアップ10社」(2018年)を見ていきましょう。

■日本で最も資金力のあるフィンテックスタートアップ10社(フィンテックニュース香港:2018年当時)

| 1.フリー(freee)1億6,790万米ドル |

| 2.コイン(QUOINE)1億2,300万米ドル |

| 3.テックビューロ―(Tech Bureau)1億1,100万米ドル |

| 4.ウェルスナビ(WealthNavi)9,400万米ドル |

| 5.フォリオ(FOLIO)8,450万米ドル |

| 6.お金のデザイン(Money Design)8,260万米ドル |

| 7.ペイディ(Paidy)8,000万米ドル |

| 8.オリガミ(Origami)7,700万米ドル |

| 9.フィナテキスト(Finatext)6,540万米ドル |

| 10.ワンタップバイ(One Tap BUY)5,120万米ドル |

(参考)1米ドル=111~112円(2018年時点の平均)

オリガミ(Origami)は2020年にメルカリに買収され、現在はメルペイとしてサービスを提供しています。またワンタップバイ(One Tap BUY)は、2021年にPayPay証券に商号を変更しています。

世界

世界のフィンテック企業ランキングは、「2024 IDCフィンテックランキング」よりトップ10社を紹介します。このランキングは、ハードウエアやソフトウエア、サービスを提供する主なITサービス企業を対象に、金融関連事業の収益などを基に選出されています。

■2024 IDCフィンテックランキング(TOP25より上位10社を抜粋)※カッコ内は本社の所在地

| 1.Fiserv(アメリカ) |

| 2.FIS(アメリカ) |

| 3.Broadridge Financial Solutions, Inc.(アメリカ) |

| 4.SS&C Technologies(アメリカ) |

| 5.Moody’s Analytics(アメリカ) |

| 6.NCR Atleos(アメリカ) |

| 7.Experian(アイルランド) |

| 8.Diebold Nixdorf(アメリカ) |

| 9.Virtu Financial(アメリカ) |

| 10.Equifax(アメリカ) |

アメリカに本社を置く企業が目立ちますが、多くは世界各地でグローバルに事業を展開しています。

失敗例もある?

フィンテック企業には、経営破綻した例もあります。日本では、キャッシュレス決済サービスを提供するオリガミ(Origami)が、2020年にメルカリに買収されました。PayPay(ペイペイ)が顧客を増やし、LINE Payがサービスを開始する中で、競争に勝ち残れなかったことが原因の1つと考えられています。

また、2020年に破産手続きを行ったドイツのオンライン決済システム大手のワイヤーカードは、内部告発により不正会計が発覚しました。ドイツの企業会計の監視・監督にも不備があったといわれています。フィンテック業界に期待するあまり、監視・監督よりも支援に寄ってしまったことが指摘されています。

フィンテックとSDGs

最後に、フィンテックとSDGsとの関係を確認します。フィンテックは、主に2つの点でSDGsに貢献しています。

グリーンフィンテックによる環境保全

SDGsには、「気候変動に具体的な対策を」という目標があります。こうした環境問題に対応することが、フィンテックを通じて環境保全に貢献することを目的としたグリーンフィンテックです。例えばクレジットカードについては、プラスチック製のカードを発行しない、購入した商品や利用したサービスの二酸化炭素量を確認できる、決済した回数によって木が植えられるなどのサービスがあります。フィンテックの利用を通じて、SDGsに取り組むことができます。

貧困問題の解消

世界では銀行口座を持つことのできない、または融資を受けることのできない貧困の中にいる人々がいます。こうした人々が、お金の管理や支払、送金、または借り入れをする際に、フィンテックが役立ちます。過去の審査実績にかかわらず自動車ローンを受けられるサービスでは、期日までに返済がなかった場合、車のエンジンを遠隔で制御するIoTデバイスと連携した仕組みが一例です。これらは、SDGsの目標「貧困をなくそう」の達成につながります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

フィンテックは、ITの進化により革新を続けてきました。今ではキャッシュレス決済や生体認証など、私たちの生活の身近なサービスとして根付きつつあります。これに伴い、より便利なサービスの利用者のニーズも高まっています。しかし一方で、フィンテックの投資額はピークを過ぎて減少を続けてることも事実です。今後、フィンテックがどのように発展していくのか、SDGsへの貢献と共に注目しましょう。

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。