「女の子はピンク」「男の子は青」というイメージを持っていませんか? 男女の違いから物事を何となく分類していることが、実はジェンダーバイアスに当たることがあります。

この記事では、ジェンダーバイアスの事例や世界・日本の現状、問題、解消するために必要なことや取組事例、SDGsを解説します。

目次

ジェンダーバイアスとは?意味をわかりやすく解説

ジェンダーバイアスとは、「男らしさ」「女らしさ」といった観念を基に男女の役割を固定的に考えることです。加えて、性差に対して差別や偏見を持ち、行動することなどを指します。ジェンダーは「性」、バイアスは「偏見」という意味があります。

所属する社会や文化の中で、男女のあるべき姿を期待されたり評価されたりすることもジェンダーバイアスです。これらは日常の中で無意識のうちに行われていることも少なくありません。そのため、ジェンダーバイアスを理解した上で行動し、性差を解消していくことが求められています。

ジェンダーとは?

ジェンダーとは、生物学的な性(セックス)とは異なり、「社会的・文化的な性差」を言います。

家庭や職場をはじめ、広く社会において規定される男女の役割や態度、行動などの性差を指す言葉です。具体的には、「男」「女」はセックス、「男らしい」「女らしい」はジェンダーに分類されます。

ジェンダーレスとは?

ジェンダーレスとは、社会的に定められた「男らしさ」「女らしさ」といった性別による枠にとらわれず、一人ひとりが自由に生き方や表現を選べる考え方を指します。服装や職業、趣味などを性別で区切らずに楽しむこともその一例です。例えば男性が化粧をする、女性が管理職として活躍するなど、従来の固定観念を超えた選択が尊重されます。

これは単なる流行ではなく、性差による不平等や偏見をなくし、誰もが自分らしく暮らせる社会を目指す取り組みの一つです。ジェンダーレスの考え方は、ジェンダー問題の解決やジェンダー平等の実現にも直結しており、SDGsでも重要なテーマとして掲げられています。

身近なジェンダーバイアスの事例

ジェンダーバイアスは日常のさまざまな場面に存在しています。しかし、気づきにくい部分があるのは確かです。それらを確認するためにも、いくつかの身近な事例を見ていきましょう。

色や形が持つイメージ

子どもに対して「男の子は青」「女の子はピンク」といったイメージを抱くことは、ジェンダーバイアスの一つです。また、昆虫や乗り物の柄は男の子、リボンやスイーツは女の子向けと決めることも該当します。

本来、色や形は性と関係はありません。ところが、社会の中で知らないうちにこういった観念が植え付けられ、無意識のうちに枠にはめこんでいる場合もあるでしょう。

言葉の意味

育児を行う男性を指す「イクメン」や、理系の女子を表す「リケジョ」という言葉があります。これらは、育児は女性がするものという固定観念や、理系に進むのは男子という先入観が生む言葉です。

過去の文化や社会の中で問題なく使われてきた言葉でも、ジェンダーバイアスの観点からは問題になる場合が多くあります。意識的に注意する必要があるでしょう。

能力の決め付け

女性は細やかな気配りができる、男性だから体力があるなど、男女の違いにより能力を決めつけることもジェンダーバイアスです。女子は文系、男子は理系が得意という意識も当てはまります。

男性が細かな気配りが必要なサービス業に就いている場合もあれば、女性が土木現場で働くこともあります。こうした能力は、男女の違いに関係なく個人に備わっているものです。

学校や職場の対応

学校生活の中で男女に分かれて整列したり座席を決めたりすることは、性差に対する固定観念を植え付ける一因になります。子どもたちの生きづらさにつながる恐れもあるでしょう。

また職場では、男性は営業、女性は営業事務など、性別により職種を決めている企業もあります。「男性だから」「女性だから」という観点から職業を決めるのは、ジェンダーバイアスに当たります。

マークやピクトグラムでの区別

街の中には、トイレの場所が分かるようにピクトグラムが設置されています。その多くは男女別になっており、男が青、女が赤です。この色分けや男女の区別は、LGBTQ+などの性的マイノリティーの人にとって使いにくいものとなっています。

コンビニや公園、成田空港などの一部の施設では、男女共用や性別を気にせずに使用できる「オールジェンダートイレ」が設置されています。ジェンダーバイアスを解消していくためには、こうしたトイレを広く普及していくことが求められています。

解決すべきジェンダー問題

これらの事例を見てみると、無意識のうちに性差別的な行動をとっていることに気づく人もいるでしょう。

こうしたジェンダーバイアスは、

- 個人の能力や個性を制限する

- 雇用・賃金格差が生じる

といった問題を引き起こす可能性があります。

具体的に見ていきましょう。

個人の能力や個性を制限する

問題の1つ目は、個人の能力や個性が活かされないことです。ジェンダーバイアスにより、「理系に進むのは男子」「保育士は女性がなるものだ」などの先入観があると、自分の得意なことや適性に合う人生の選択が難しくなります。その結果、勉強や就業の機会を狭めてしまうほか、自己実現が難しくなり生きづらさを感じることもあるでしょう。

個人の活躍の場が奪われることは、社会全体の損失にもつながります。豊かな社会をつくるためには、ジェンダーバイアスを解消する取り組みが必要です。例えば、学校で子どもにジェンダーバイアスを教えていくことも一つの取り組みになるでしょう。

雇用・賃金格差が生じる

2つ目は、男女の性差により職業に違いが生じると、そのまま賃金に反映されることです。「責任のある仕事は男性」「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」「事務作業などの簡単な仕事は女性がすべきだ」といったジェンダーバイアスが聞かれます。このことは女性の活躍の機会を奪うことになるほか、男性に比べて安い賃金で働かざるを得ない状況を生み出します。

日本では、男性の一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働給与水準は75.2です。諸外国やOECDの平均(88.4)と比較してもその差は大きく、解消するための対策が求められています。※[i]政府はこの格差について、性別による役割分担を原因の1つに挙げています。これを解消するためには、職務の難易度や能力開発機会を男女の差別なく与えることが必要です。※[ii]

ジェンダーバイアスに関する世界の現状

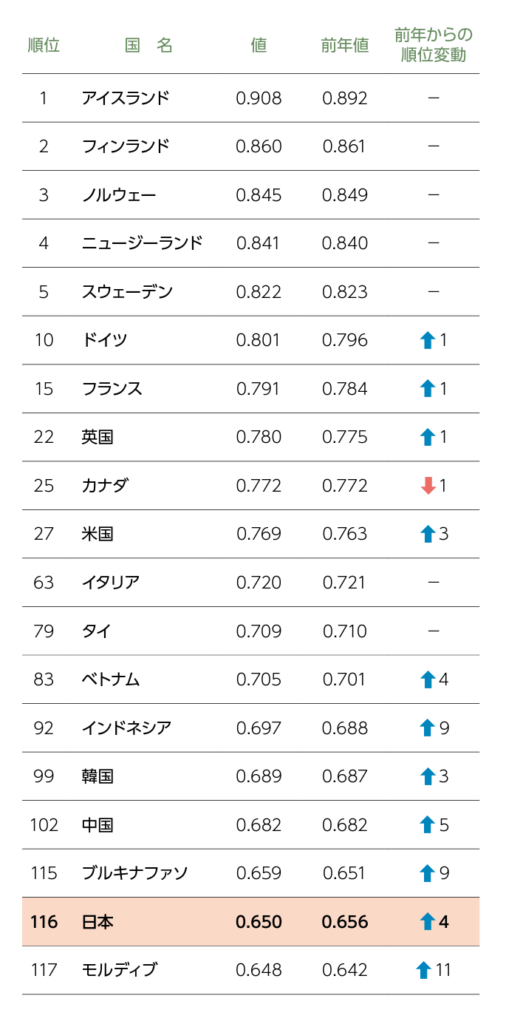

■ジェンダー・ギャップ指数(2023)上位国および主な国の順位

ジェンダーバイアスは、日本をはじめ世界の国々において取り組むべき大きな課題です。世界の現状を知るために、ジェンダーバイアスをはかる1つの指標「ジェンダー・ギャップ指数」を見ていきましょう。

ジェンダー・ギャップ指数とは、「経済」「教育」「健康」「政治」の4分野のデータを基にジェンダーの不平等を数値化したものです。完全不平等は「0」、完全平等は「1」で表され、1に近いほどジェンダー・ギャップが少ないことを示しています。

世界の上位は、アイスランド、フィンランド、ノルウェーと北欧の3カ国が占めています。4位以降は、ニュージーランドやヨーロッパ諸国、アメリカ、東南アジアなどが続いています。

1位のアイスランドと、アジアの国であり日本より上位に位置するインドネシアについて詳しく見ていきましょう。

アイスランド

ジェンダー・ギャップ指数1位のアイスランドは、充実した育児休暇制度が魅力です。父親は、育児休暇の6カ月に加えて、母親と自由に割り振って取得できる6週間の休暇があります。そして、取得率は7割以上と、日本が7.48%であるのに対して高い割合を誇っています。※[iii]

さらにアイスランドでは、1961年に「男女同等賃金法」のほか、1976年に初めてジェンダー平等に関する法律が制定されました。政府の下、「ジェンダー平等センター」や「ジェンダー平等理事会」、「ジェンダー平等苦情委員会」といった独立した組織がつくられ、ジェンダー平等の問題に対応しています。※[iv]法律の整備や国の取り組みが、ジェンダーバイアスの解消につながっていると言えるでしょう。

インドネシア

インドネシアは、ジェンダー・ギャップ指数92位とアジアの中で日本よりも上位にランクされています。男女の賃金格差においては、女性労働者の平均が月245万ルピアであるのに対して、男性労働者は317万ルピアと格差があるのが現状です。※[v]

一方、議会における女性議員の割合は2019年時点で17.4%と、日本の衆議院議員の9.7%(2021年)に比べて高くなっています。※[vi]ただし、世界の国会議員のうち女性が占める割合の平均は、2020年時点で25.5%と平均には遠く及びません。ジェンダーの平等は数値の上では日本よりも進んでいますが、多くの課題が残っています。

ジェンダーバイアスに関する日本の現状

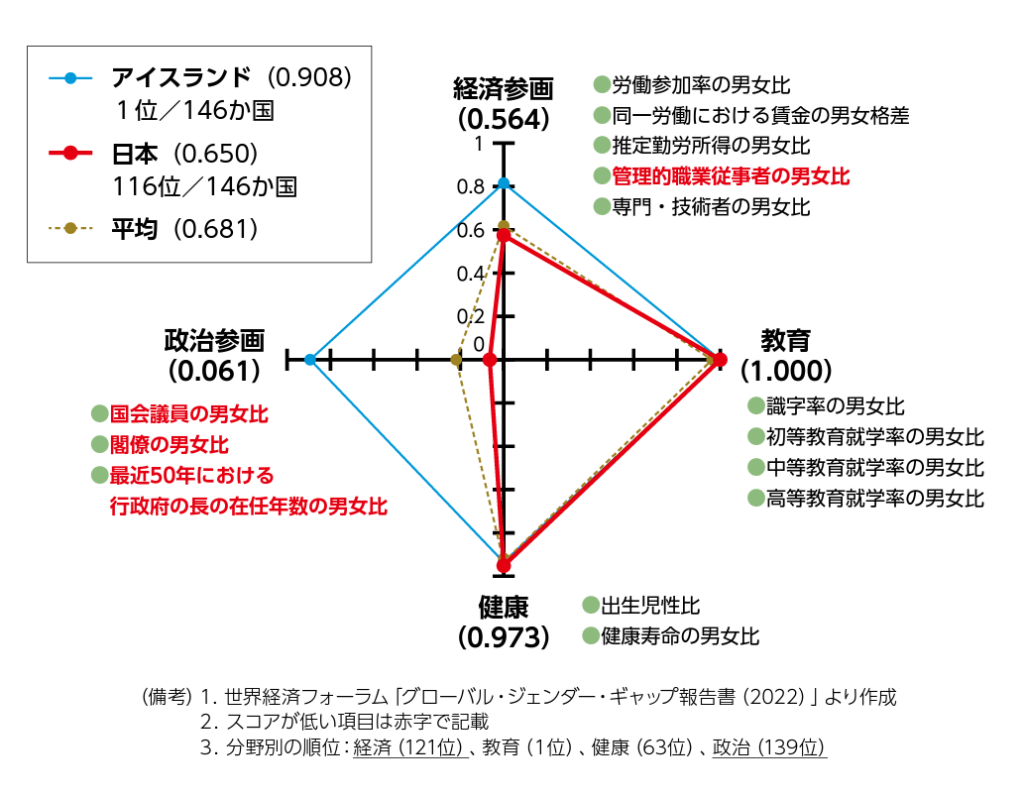

以下は、ジェンダー・ギャップ指数1位のアイスランドと日本を分野ごとに比較した図です。

2023年の日本のジェンダー・ギャップ指数の順位は125位と、G7加盟国の中で最下位という結果になりました。この問題を受けて、これまで政府や自治体はジェンダーバイアスを改善するため、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)や制度の整備を行ってきました。しかし、思うように進んでいないのが状況です。

日本は、政治参画の分野でアイスランドを大きく下回っていることが分かります。その理由は、主に2つの問題が挙げられます。

女性の国会議員の割合が低い

アイスランドにおける女性議員の割合は48%(2021年)※[vii]と半数近くに上るのに対して、日本の衆議院議員は9.7%(2021年)と5分の1に過ぎません。このため平成30年、女性の国会議員の割合を増やすための「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が施行されました。

内容は、衆議院と参議院、地方議会の選挙において、男女の候補者数ができる限り均等になることを目指すものです。しかし、これは「取り組むよう努めるものとする」とされており、義務ではないため、なかなか進んでいないのが実情です。

管理職に占める女性の割合が低い

企業の管理職についても、女性の占める割合は低い状況です。2021年度雇用均等基本調査(企業調査・事業所調査)によると、ジェンダーに関わる企業の実態は次のように報告されています。

- 管理職に占める女性の割合は、12.3%(前回調査の2020年は12.4%とほぼ横ばい)

- 総合職の女性の割合は20%

- 約4割の企業で、総合職は「男性のみ採用」

- 役員に女性がいる企業の割合は約21%(前回に比べて微増)

- 新たに役職に昇進した人のうち女性の割合は15%※[viii]

女性の管理職が増えないことを受け、政府は「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%程度となるよう期待する」という目標を掲げてきました。指導的地位とは、国会議員や民間企業の管理職のことです。しかし、達成できないことが確定した2020年には、「2030年までの可能な限り早期」と期間を延期しています。

ジェンダーバイアスは、こうした女性の社会参画を妨げる現状を生み出す原因になります。ジェンダー平等を実践し、個人の実現から社会の発展につなげることが必要です。

ジェンダーバイアスの原因

日本をはじめ世界では、ジェンダーバイアスを解消するための取り組みが進められています。具体的な方法についてはさまざまありますが、個人ができることは、問題の根本にあるジェンダーへの意識に目を向けることです。

歴史的な背景

日本は、1960年代までジェンダー平等が進んでいる国でした。第二次世界大戦後、GHQは明治憲法を改正し、男女平等を規定することを日本に求めました。

その結果、男女平等と個人の尊厳を憲法24条で保障したのです。そして、家長が権利を持ち、同一の戸籍を登録する明治憲法に定められた家制度をあらため、民法において男女平等がうたわれるようになりました。

新しい憲法と民法により、家族の形が核家族に変わります。しかし一方で、お墓や結婚式などにより男女の性差のある価値観を含んだ「家」の意識は残りました。

その後、高度経済成長期に入ると、長時間労働をするようになり、「男は外で仕事、女は家庭」という性別による役割分担ができます。今のジェンダーバイアスには、「家」に対する古くからの考え方が根強く残ったままになっているのです。※[ix]

家庭や学校環境

子どものころ家庭で、「女の子だからお手伝いしなさい」「行儀よくしなさい」などといわれた人もいるでしょう。また学校では「女子の制服の決まりごとが多い」「クラスの教科書を運ぶとき男子が集められた」などの性差を経験することがあります。やれるのに「やらなくていいよ。男子がやってあげて」と先生からいわれたというケースもあるようです。※[x]

子どもたちが大人になるまでに、ジェンダーバイアスを持った社会や大人から影響を受けるケースは少なくありません。授業の中で「男女平等」「個性が大事」と教わっているはずですが、実際は異なる扱いを受けています。そのため、知らず知らずのうちにジェンダーバイアスを植え付けられている可能性があることも自覚しておく必要があるでしょう。

ジェンダーバイアスは、昔の習わしや家庭・学校での経験などによって無意識のうちに持っている可能性があります。社会のジェンダーバイアスを解消するためには、一人一人の思い込みや無意識に気づくことが大切です。ジェンダー平等の今の社会に生きる人間として、この機会に日常にどのようなジェンダーがあるのかを洗い出してみてはいかがでしょうか。

ジェンダー差別をなくしてジェンダー平等を目指すためにできること

ジェンダー差別をなくし、真のジェンダー平等を実現するには、社会全体の制度や環境を見直すだけでなく、私たち一人ひとりが意識を変えることも欠かせません。

小さな行動の積み重ねが偏見を減らし、誰もが自分らしく生きられる社会につながっていきます。次に、具体的にできる取り組みを紹介します。

日常生活で意識できる小さな行動

ジェンダー差別をなくす第一歩は、日常の中に潜む思い込みに気づくことです。例えば「女性だから家事が得意」「男性だから力仕事を任せる」といった決めつけは無意識に口にしてしまうこともあります。

こうした言葉や行動を控え、性別に関係なく相手の個性や得意分野を尊重することが大切です。また、服装や趣味の選択を自由に認めることもジェンダー平等につながります。

自分自身の中にある固定観念を見直し、周囲に対しても偏見なく接することは誰にでもできる身近な取り組みです。小さな一歩の積み重ねが社会全体の変化へとつながっていきます。

職場でできるジェンダー平等の取り組み

職場は日常の大部分を占める場所であり、ジェンダー平等の実現において重要な役割を果たします。例えば、昇進や評価を性別ではなく成果や能力で判断する仕組みを整えること、育児や介護に関する制度を男女ともに利用しやすくすることが求められます。

また、無意識のバイアスを理解する研修を実施することも効果的です。会議やプロジェクトでの発言機会を均等にし、性別による役割分担を避けることも重要です。職場での平等な環境づくりは従業員一人ひとりの働きやすさを高め、結果として組織全体の生産性向上にもつながります。

学校や教育現場でのジェンダー教育

ジェンダーに関する価値観は、子どもの頃の経験に大きく影響を受けます。教育現場で男女平等を学ぶことは、将来の社会を形づくるうえで不可欠です。制服や校則を性別で区切らず、誰もが安心して自分らしく過ごせる環境を整えることが望まれます。

また、授業の中で多様な生き方や価値観を取り上げることも効果的です。教師自身が無意識のバイアスを持たないよう研修を受けることも大切でしょう。

子どもたちが「男だから」「女だから」という枠を超えて、個性を尊重し合う経験を積むことで、将来的に偏見の少ない社会を築く基盤ができます。

メディアや言葉づかいから見直す工夫

日常的に触れるメディアや会話の中には、気づかないうちにジェンダーバイアスを強化してしまう表現が多く含まれています。例えば「キャリアウーマン」という言葉は、あたかも女性が仕事をすることが特別であるかのようなニュアンスを持ちます。また、広告やドラマの中で「母親は家事」「父親は仕事」と描かれることも固定観念を強める要因になります。

こうした表現を意識的に見直し、性別にとらわれない言葉や表現を選ぶことが重要です。家庭や職場での会話でも、性別を前提としない言葉を使うことで、周囲の意識を自然に変えていけます。言葉づかいを工夫することは、誰もが今すぐ取り組める身近なジェンダー平等への一歩です。

ジェンダーバイアスの解消に向けた日本政府・自治体の取り組み事例

ジェンダーバイアスを解消するために、さまざまな単位で取り組みが行われています。政府、自治体、企業、諸外国の取り組み事例を紹介します。

【政府】女性活躍推進法

政府は、希望するすべての女性が個性や能力を発揮して働ける社会を実現するため、平成27年に「女性活躍推進法」を成立させました。この法律は改正を経て、男女の賃金差異の公表や行動計画の策定、特例認定制度などを定めています。

特例認定制度は、女性の活躍推進状況の優良な事業主が認定される制度で、「えるぼし」とその上位の「プラチナえるぼし」があります。こうした取り組みにより、男女の賃金格差の縮小を図るのが狙いです。

また、行動計画の策定や特例認定制度の認定を受けた企業に対して、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を低金利で利用することができる特典もあります。※[xi]

【自治体】愛知県「男性のための参画プロジェクト」

愛知県が取り組む「男性のための参画プロジェクト」は、女性団体や男性の育児支援団体、企業、行政が協働して行っています。これまでの実績には、パパ向けの①イクメンスクール講座、性別による役割分担の解消などの方法をまとめた②実践事例の冊子の作成、情報発信のための③フォーラムの開催、④男女共同参画の啓発DVDの作成などがあります。

さまざまな組織が関わっていることから、多様な視点や発想が取り込まれていることがポイントです。

この活動は、女性だけでなく男性に関心を持ってほしいという思いから始まりました。ジェンダーバイアスを解消して、女性が活躍するためには、男性が育児や家事に関わることが必要です。そのため、男性のためにプロジェクトを発足したという背景があります。[xii]

【企業】ユニリーバ・ジャパン

ユニリーバ・ジャパンは、パーソナルケアやホームケアのブランドを展開するメーカーです。誰もが自分らしく働ける組織文化や福利厚生制度を持っています。

例えば、LGBTQI+コミュニティーの人々の権利を守る取り組みもその一つです。①採用・活躍の促進、②あらゆる差別の禁止を行動指針に明記、③同性パートナーにも結婚・忌日休暇、慶弔金の制度、看護・介護休暇、育児休業の制度を適用、④通称・健康診断などの際、本人の望む性別を尊重するなどを実施しています。

LGBTQI+の人への理解の促進は、社内だけでなく社外へも行っています。権利を守るための製品やキャンペーンを実施し、誰もが自分らしい一歩を踏み出すことを応援しています。※[xiii]

【企業】武田薬品工業株式会社(タケダ)

武田薬品工業株式会社(タケダ)は、ジェンダー偏見の解消に向けて多角的な取り組みを行っている企業です。2016年には、「新任管理職に占める女性の割合」や「係長レベル以上の女性社員の割合採用比率」などのKPIを設定し、女性のキャリア開発を推進しています。

また、児と仕事の両立を支援するため、法定一定期間を経て育児休暇制度やコアタイムのないフレックス制度、テレワークの導入など、多様な働き方を進めています。さらに、無意識の偏見(アンコンシャス・偏見)をためるため、多様な人々の立場や視点を体験するアプリを開発し、従業員の意識改革を図っています。

これらの取り組みにより、タケダは2022年の「PRIDE指標」で2年連続最高評価の「ゴールド」を受賞、LGBTQへの取り組みを進めている日本企業の一つとして認められました。

【世界100カ国以上】クオータ制

クオータ制とは、人種や性別、宗教などの少数派に定数を割り当てることで他との格差を是正する制度です。政治の分野では、議員の男女格差をなくすため、女性に一定数を割り当てるなどの措置を採ります。割り当て方の違いにより、主に3つに分類されます。

- 議席割り当て制:憲法または法律により、一定数の議席を女性に割り当てることを定めているもの。

- 法的候補者クオータ制:憲法または法律により、候補者の一定割合を女性または男女に割り当てるもの。

- 政党による自発的クオータ制:党の規則などにより議員候補者の一定割合を政党が女性または男女に割り当てるもの。

クオータ制は、インドや韓国、台湾をはじめ、アフリカなどにも導入されています。日本では採用されていませんが、ジェンダーバイアスを解消する切り札の一つとして注目されています。

ジェンダーに関するよくある質問

ジェンダーに関するテーマは、日常生活や職場、教育現場などさまざまな場面で注目されています。しかし「ジェンダーレスとジェンダー平等はどう違うの?」「具体的にどんな事例があるの?」といった疑問を持つ人も多いでしょう。

ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、分かりやすく解説していきます。

ジェンダーレスとジェンダー平等はどう違うの?

ジェンダーレスとは、性別にとらわれない生き方や表現を尊重する考え方です。服装や職業、趣味などを「男性用」「女性用」と区別せず、誰もが自由に選べる社会を目指します。

一方、ジェンダー平等は、性別に関係なく平等に教育・労働・政治参加などの機会を得られる状態を指します。つまりジェンダーレスは個人の自由なあり方を強調し、ジェンダー平等は社会全体で公平な環境を整えることを意味します。

ジェンダーバイアスという言葉の使い方は?

日常やビジネスシーンでは「無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)」の一種として語られます。具体的には、「この仕事は男性向けだ」と決めつけることを「ジェンダーバイアスがかかっている」と表現します。

自分や組織の判断が客観的かどうかを問い直す際のキーワードとして使われるのが一般的です。思い込みを自覚し、フラットな視点を持つための指標となります。

ジェンダー格差が日本で大きいと言われる理由は?

日本は世界経済フォーラムの指数で毎年下位に位置しています。要因は複数ありますが、特に政治や経済分野で意思決定に関わる女性が少ないことが大きな理由です。

また、長時間労働を前提とした働き方や、家庭内での家事・育児負担が女性に偏りやすい社会構造も影響しています。歴史的な慣習が根強く残っているため、国際的に見ても平等の実現が遅れていると評価されています。

ジェンダーバイアスを解消するメリットは何?

バイアスを解消することで、性別に関わらず個人の能力や適性が最大限に発揮されるようになります。企業にとっては、多様な視点が取り入れられることでイノベーションが起きやすくなり、生産性の向上につながります。

また、個人にとっても「男だから」「女だから」というプレッシャーから解放され、自分らしいキャリアやライフスタイルを選択できるという、生きやすさの向上に直結します。

ジェンダー平等の実現がSDGsで重視される背景は?

SDGsの目標5として掲げられているのは、ジェンダー平等が人権の問題であると同時に、社会の持続可能性に不可欠だからです。女性の社会参画が進むことは、貧困の削減や経済成長、教育の質の向上など、他の多くの目標達成にも連動します。

「誰ひとり取り残さない」というSDGsの基本理念を達成する上で、最も基盤となる重要なテーマの一つとして位置づけられています。

ジェンダーバイアスとSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

最後に、ジェンダーバイアスとSDGsの関係について確認していきます。ジェンダーバイアスは、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」に関係があります。

目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、あらゆる差別をなくしてジェンダー平等を実現することや、政治や経済などの意思決定において女性の参画と平等なリーダーシップの機会を確保することを目標に掲げています。

ジェンダーバイアスにより男女の役割を固定的に考えることは、性差別につながります。ジェンダー平等を実現するためには、一人一人がこうした観念や意識に気づき、変えていく必要があります。そして、政治や経済の分野に女性が参加できるような制度や仕組みをつくることも重要です。ジェンダーバイアスの解消に取り組むことは、目標5の達成に貢献します。

【関連記事】SDGs5 「ジェンダー平等を実現しよう」の現状と問題点|企業の取り組みを解説

まとめ

ジェンダーバイアスとは、「男らしさ」「女らしさ」を基に男女の役割を考えることや、性差に対して差別や偏見を持つことです。例えば、「女の子はピンク」「男の子は青」といったイメージを抱くことも当てはまります。本来、色や形は性と関係はないはずなのに、無意識のうちに分類してしまうのです。

日本全体に目を向けてみると、ジェンダー・ギャップ指数の順位は116位と他国に比べて低い状況です。これは、個人の能力や個性が発揮されない上、社会全体の損失につながります。ジェンダーバイアスを解消するためには、一人一人が意識的に偏見や固定観念に向き合うことが必要です。

また、社会の制度や仕組みを整備していかなければなりません。これらに取り組んだ先には、SDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」の達成と持続可能な社会の実現が待っているでしょう。

<参考文献>

※[i] 内閣府男女共同参画局「男女間賃金格差(我が国の現状)」

※[ii] 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」

※[iii] NHK・SDGs 未来へ17アクション「世界で一番ジェンダー平等の国=アイスランドのお話」

※[iv] 内閣府男女共同参画局「北欧諸国における立法過程や予算策定過程等への男女共同参画視点の導入状況等に関する調査」

※[v] インドネシア総合研究所「【コラム】インドネシアにおける男女の比較から分かるインドネシアの男女平等についての現状」

※[vi] 内閣府男女共同参画局「第1節 政治分野」

※[vii] 日本経済新聞「女性議員、過半数に迫る アイスランド、欧州最多へ」

※[viii] 労働政策研究・研修機構(JILPT)「課長相当以上の女性管理職がいる企業割合は約53%で、管理職に占める女性割合は約12%」

※[ix] OTEMON VIEW「男女平等ランキングはなぜ低い?日本のジェンダーギャップ解消に求められる家族観・政策の視点」

※[x]公益社団法人ガールスカウト日本連盟「『ジェンダー』に関する女子高背調査報告書2020~声をつなぐ~」

※[xi] 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」

※[xii] 内閣府男女共同参画局「地方自治体における取組紹介」

※[xiii] ユニリーバ・ジャパン「LGBTQI+ダイバーシティ」

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。