「机の上に積み上げられた大量の書類」「書類の山が雪崩を起こして床に散らばる」「片手で引くには重くなった書類の詰まった袖机の引き出し」など、かつて紙の書類には厄介な問題がありました。今ではそのような光景は、あまり見られないかもしれません。企業がペーパーレス化を進めてきた結果です。

この記事では、ペーパーレス化とは何か、進められる背景、具体例、メリット・デメリット、進める際のポイント、SDGsとの関係を解説します。

目次

ペーパーレス化とは

ペーパーレス化とは、紙(ペーパー)に印刷した文書を減らし(レス)、電子データ化して運用する取り組みを言います。ビジネスの場面では、見積書や請求書、会議の資料など、さまざまな書類が発生します。これらを作成した電子データのまま利用するのも1つの方法です。また、もともとある紙の書類をスキャナなどで読み取り、電子化するやり方もあります。

見積書や請求書などはかつて、印刷して郵送する方法が一般的でした。しかし現在では、電子データでやり取りをしている企業も少なくありません。ペーパーレス化は、企業の間でも関心の高い取り組みの1つと言えるでしょう。

ペーパーレス化が進められる背景

ペーパーレス化が進められる実情には、どのような背景があるのでしょうか。企業などの組織が注目している主なポイント3つを見ていきましょう。

テレワークの推進

政府の主導する働き方改革では、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方「テレワーク」を推進しています。テレワークはオフィス以外の場所で仕事をするため、紙の書類を運用する方法は向きません。パソコンやインターネットなど、どこにいても作業できる電子化した書類が効率的です。テレワークの推進と同時に、ペーパーレス化が進められていることも背景の1つにあります。

コストの削減

紙の書類は、コピー用紙やプリンター、トナー代などのコストがかかります。また、書類の廃棄や保管場所の確保にも、費用が発生する場合があります。ペーパーレス化を実施すれば、これらのコストの削減が可能です。コピー用紙などの物的な面に加えて、プリンターなどを維持する人的コスト、ペーパーレス化により空いた場所を有効利用する間接的な経費の削減も期待できます。

業務効率のアップ

紙の文書による運用は、時間もかかります。例えば書類を郵送しても、先方に届くのは早くて翌日です。また稟議書の場合、回付して関係者のサインをもらう間、本人が不在のときはそこで止まってしまいます。加えて、どこまで回覧が進んでいるのかをすぐには把握できません。こうした業務の非効率をアップすることも、ペーパーレス化が進んでいる背景にあります。

ペーパーレス化の具体例

それでは、実際に企業などではどのようにペーパーレス化を進めているのでしょうか。ここでは、システムを利用する場合の具体的な例をいくつか紹介します。

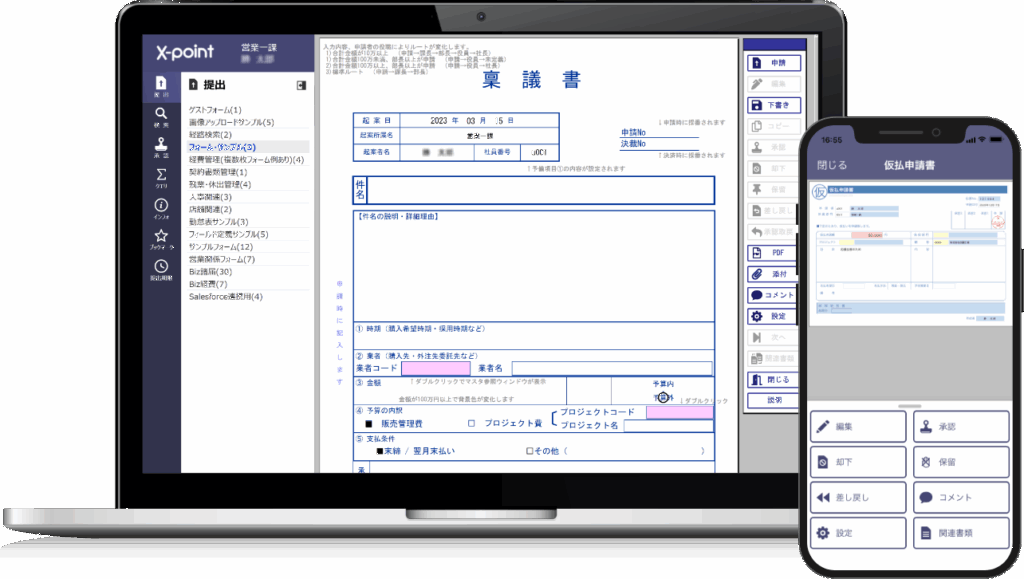

ワークフローシステム

ワークフローシステムは、申請や承認、決裁などの社内手続きを電子化して行うシステムです。紙の文書を回付することなく、パソコンやスマートフォンの画面上で承認ができます。この手続きで発生した書類は電子化されているため、紙の書類は発生しません。

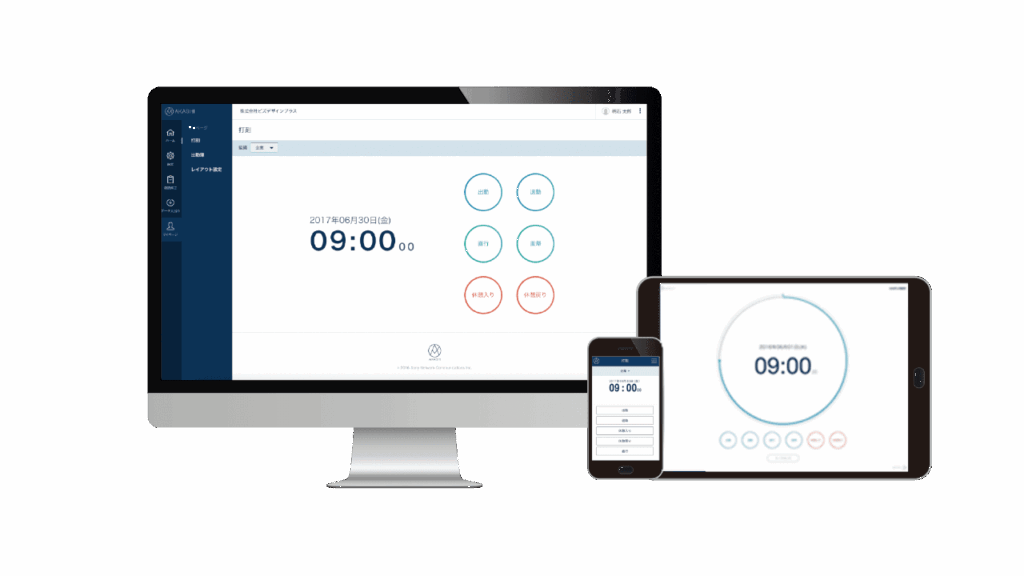

勤怠管理システム

勤怠管理システムは、従業員の出退勤を電子データとして記録し、勤務時間を自動で計算するシステムです。さらに、勤務時間から給与計算までを行うシステムもあります。従業員はタイムカードに打刻することなく、パソコンのシステム上の操作で出勤・退勤時間の記録ができます。

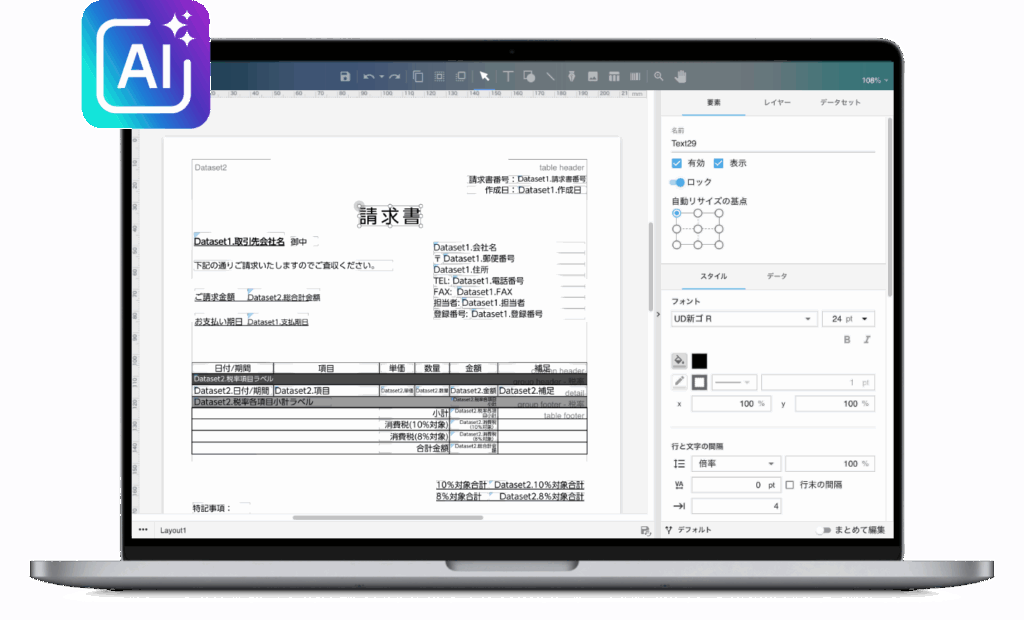

見積・請求書管理

見積・請求書管理は、パソコンを使って作成した見積・請求書データをPDFなどの電子データにして提出・管理する方法を言います。また、入金までの一連の工程を管理できるシステムもあります。数が多くなりやすいこうした書類の管理は、ペーパーレス化の成果も見えやすいでしょう。

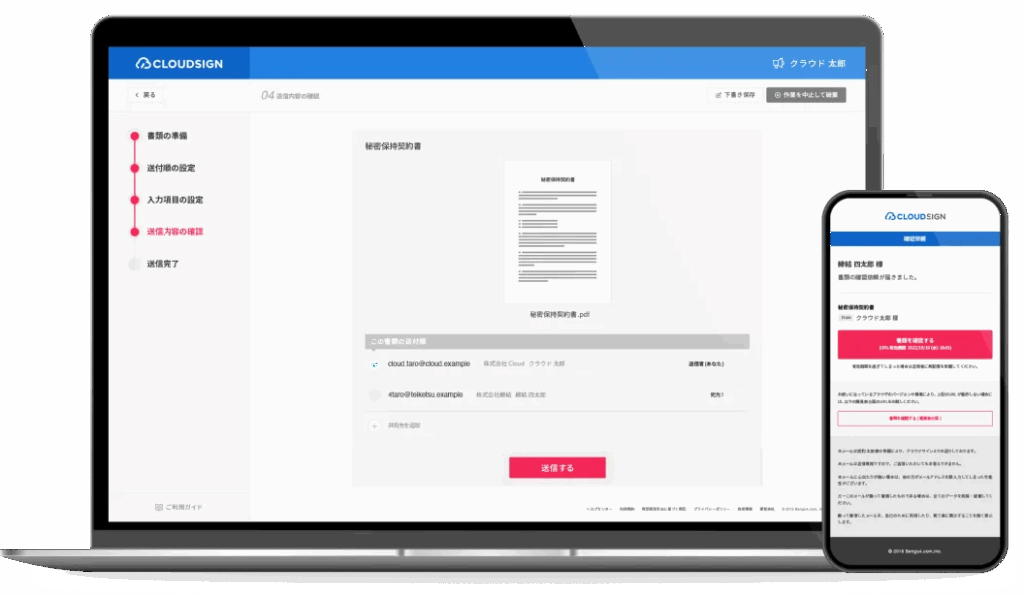

電子契約システム

電子契約システムは、インターネット上で契約の締結をするシステムです。電子化された契約書に電子署名などをして交換し、電子データのまま保管します。契約書には収入印紙を貼ることと印紙税法で定められていますが、電子契約は課税対象外です。紙と印紙の両方の費用を削減できます。

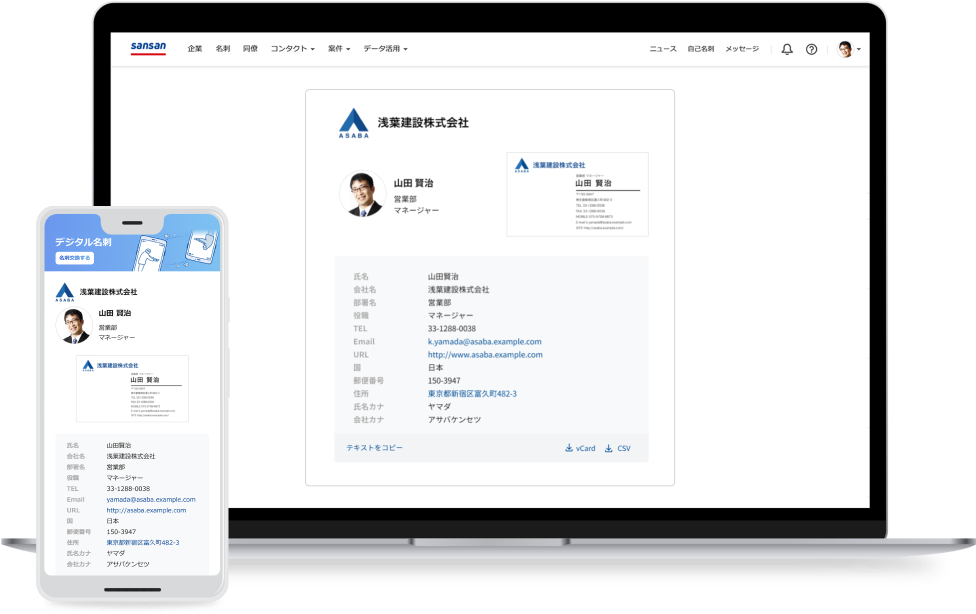

デジタル名刺

デジタル名刺は、名刺の情報を電子化し、QRコードやURL、NFCカードなどを利用して相手と交換します。具体的には、自分の名刺情報の入ったQRコードやURLなどを提示し、相手がスマホなどで読み取る、またはクリックしてウェブページにアクセスしたりします。

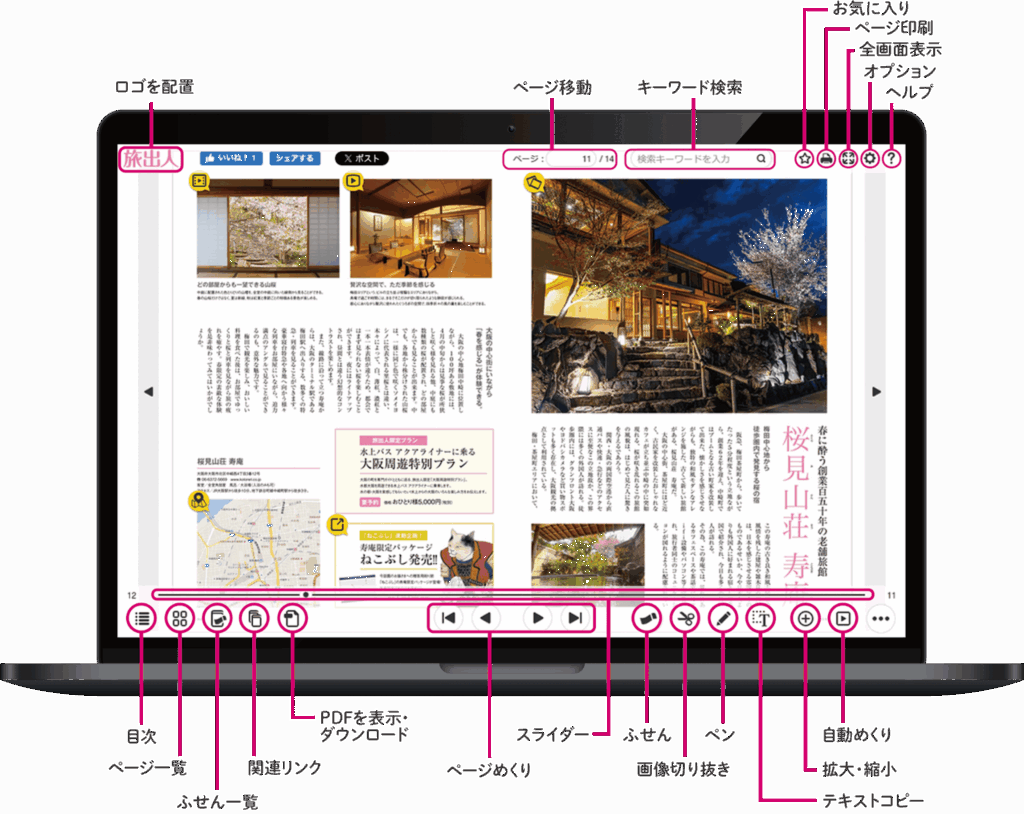

デジタルパンフレット

デジタルパンフレットは、自社の製品カタログや会社案内などを電子化したものを言います。電子化したパンフレットは、ウェブサイト上などに公開して閲覧できるようにします。パンフレットにかかる紙代をはじめ、印刷、配布の物的・人的コストを削減できます。

ペーパーレス化のメリット

ペーパーレス化は、ビジネスのさまざまな場面で活用できる取り組みです。主なメリットは、「ペーパーレス化が進められる背景」で触れたように、テレワークの推進、コストの削減、業務効率のアップがあります。ここではもう少し具体的な4つのメリットについて触れます。

情報共有が容易

1つ目は、情報共有が容易にできることです。従来の紙の文書を共有しようとすると時間や手間がかかりますが、電子化することで必要な人が同時に、そしてすぐにアクセスできるデータになります。また、情報共有が容易にできることで業務の進捗などが把握しやすいほか、複数の人が同時に文章を修正できるなどのメリットもあります。

セキュリティーの強化

2つ目は、書類の電子化により文書管理のセキュリティーが強化できることです。企業では、機密情報を含んだ文書や閲覧権限のある書類も多くあります。電子化したデータであれば、パスワードやアクセス制限を付与し、文書を安全に管理することが可能です。ただし、情報漏洩や不正アクセスなどのリスクはゼロではありません。

環境への配慮

3つ目は、紙の利用を減らすことで、環境に配慮した企業経営ができることです。ペーパーレス化は、森林資源の保護や二酸化炭素の削減など、環境や社会に対する企業の責任(CSR)を果たすことにつながります。SDGsにも深く関わる問題であり、環境に対する企業の姿勢を示す取り組みとして評価される側面もあります。

オフィスの省スペース化

4つ目は、紙の書類がなくなることで、オフィスのスペースを有効に活用できることです。オフィスのキャビネットや袖机などに収納されていた紙の書類を電子化することで、その分のスペースを別の用途に使用できます。さらに、テレワークをはじめ、固定した席ではなく好きな場所で仕事ができるフリーアドレスを導入することも可能です。

ペーパーレス化のデメリット

ペーパーレス化のメリットがある一方で、デメリットもあります。紙の書類を電子化した際に起こりうる3つの問題を確認していきます。

導入・維持のコストがかかる

1つ目は、ペーパーレス化によりシステムを利用する場合は、導入や維持にコストがかかることです。システムにはさまざまな種類がありますが、機能が多いほど高額になる可能性があります。また、システムにはメンテナンスやアップデートなどが必要な場合もあり、そのたびに費用がかかる場合もあることも考慮に入れなければなりません。

システム障害などのリスクがある

2つ目は、自然災害や故障などの原因によるシステム障害や、パソコン、インターネットなどの不具合により電子データにアクセスできない場合があることです。こうした事態が発生すると、業務が止まり大きな影響を受けることも考えられます。予防や対応の方法、データのバックアップなどの対策を日頃から立てておくことも大切です。

ITリテラシーが必要

3つ目は、電子データを扱うためITの知識のほか、操作・活用する能力が必要なことです。パソコンなどの基本的な知識をはじめ、システムを導入する際はその使い方も習得しなければなりません。業務に携わる人の誰もが電子データやシステムを同じように扱えるようにするために、研修やマニュアルを用意することも必要でしょう。

社内でペーパーレス化を進める際のポイント

メリット・デメリットを理解した上で、社内でペーパーレス化を進める際のポイントを2つ取り上げます。

課題や状況の把握

ペーパーレス化を進める際に、「紙の利用や保管を減らす」といった漠然とした考えではなく、明確な目的があると進めやすいでしょう。「テレワークを推進したい」「この業務の作業効率を上げたい」「この書類の保管場所に困っている」などの具体的な課題や、「利用頻度の低い書類がある」などの状況を把握します。課題や状況を把握することで、問題意識を社内で共有できるほか、ペーパーレス化を実践するに当たり理解を得やすいという利点があります。

利用環境の整備

業務の滞りなくスムーズにペーパーレス化を実施するためには、利用環境を整えることも必要です。特にシステムを導入する際には、社員に向けた操作方法の研修や、マニュアル・業務フローの整備、サポート窓口の設置などの時間やコストがかかります。これらを実施していくための人員や、業務の合間の時間を確保しなければなりません。一方、こうした利用環境を整備することで、実際の業務にどの程度影響を与えるのかを見積もっておくことも重要です。

ペーパーレス化とSDGs

最後に、ペーパーレス化とSDGsとの関係を確認します。ペーパーレス化は、SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」、目標12「つくる責任つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標15「陸の豊かさも守ろう」の達成に貢献します。

目標8「働きがいも経済成長も」

目標8「働きがいも経済成長も」は、持続可能な経済成長と、すべての人々が働きがいのある仕事を持つことを掲げています。

ペーパーレス化によりテレワークや業務の効率化が進めば、働きやすさの向上につながります。働きやすい職場では生産性が上がり、将来的な成長を期待できます。また、社員にとってもワークライフバランスをとりやすく、働きがいを感じられる場面も増えるでしょう。ペーパーレス化による効果は、目標8に貢献します。

目標12「つくる責任つかう責任」

目標12「つくる責任つかう責任」は、持続可能な消費を行うことや廃棄物を減らすことなどを目指しています。

ペーパーレス化により紙の使用を減らせば、森林資源の保護や廃棄物を減らすことが可能です。このことは、SDGsのターゲットの1つである「天然資源の持続可能な管理と効率的な利用を実現する」にもつながります。「つかう責任」を果たすため、この目標に取り組むことは、企業のSDGsに対する姿勢を示すことにもなるでしょう。

目標13「気候変動に具体的な対策を」

目標13「気候変動に具体的な対策を」は、気候変動への対策を行うほか、組織の対応能力を高めることなどを定めています。

ペーパーレス化により紙の廃棄物が減れば、焼却時に排出される二酸化炭素を削減できます。二酸化炭素は、気候変動の原因の1つともいわれている温室効果ガスの一種です。ペーパーレス化は、企業全体で気候変動への対策を打ち出すほか、企業の責任(CSR)を果たすことにもなり、SDGsの達成に向けた取り組みにもつながります。

目標15「陸の豊かさも守ろう」

目標15「陸の豊かさも守ろう」は、陸の生態系を保護・回復することや、森林を持続可能な資源にすることを掲げています。

森林は、紙をはじめとした木材製品の生産のほか、水資源の保全、土砂災害防止などの機能があり、私たちの生活を支えています。このような森林の生態系や資源を健全に保つためには、無計画な伐採を避けなければなりません。ペーパーレス化を進めることで、陸の環境の観点からSDGsへの取り組みやその実現につながります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今では多くの企業が、社内業務のペーパーレス化を実施しています。テレワークの広がりや業務効率の向上などが主な理由です。ワークフローや勤怠システムなどのほか、最近ではデジタル名刺やパンフレットなども電子化されるようになりました。

ペーパーレス化を進めることは、企業にとってさまざまなメリットとデメリットがあります。これらを理解した上でペーパーレス化を進めれば、業務効率の向上やSDGsへの貢献も期待できます。「紙を減らすこと」だけに注目するのではなく、「職場の課題」に目を向けて取り組んでみてはいかがでしょうか。

<参考>

総務省 情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室 デジタルデータの経済的価値の計測と活用の現状に関する調査研究の請負報告書|株式会社情報通信総合研究所2020年3月

令和5年度テレワーク人口実態調査-調査結果(概要) 令和6年3月

【ペーパーレス化に伴う2024年度予算調査】約6割の企業が「2023年にペーパーレス化」を推進 引き続き59.3%が、「2024年度にペーパーレス化システム導入のための予算配分」を予定/検討

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。