本別町 未来創造課 山岡課長補佐 インタビュー

2000年入庁。総務課、教育委員会を経て2022年から現職。主にSDGs未来都市計画の推進や脱炭素事業、移住定住事業や企業誘致などを担当

目次

introduction

十勝平野の東北部に位置する本別町は、人口減少、高齢化という大きな課題を抱えています。同町ではその解決を図りつつ、特産の豆の商品開発に力を入れ、地域内外のステークホルダーと連携しながら脱炭素の目標も高く掲げています。その結果、2024年度に、北海道内で6自治体目の「SDGs未来都市」に選定されました。

今回は、未来創造課の山岡課長補佐に、さまざまな課題解決の現状やSDGs への取組みなどを伺いました。

人口減少に悩む日本一の「豆の町」が「SDGs未来都市」に

-まずは、本別町の概要をご紹介ください。

山岡さん:

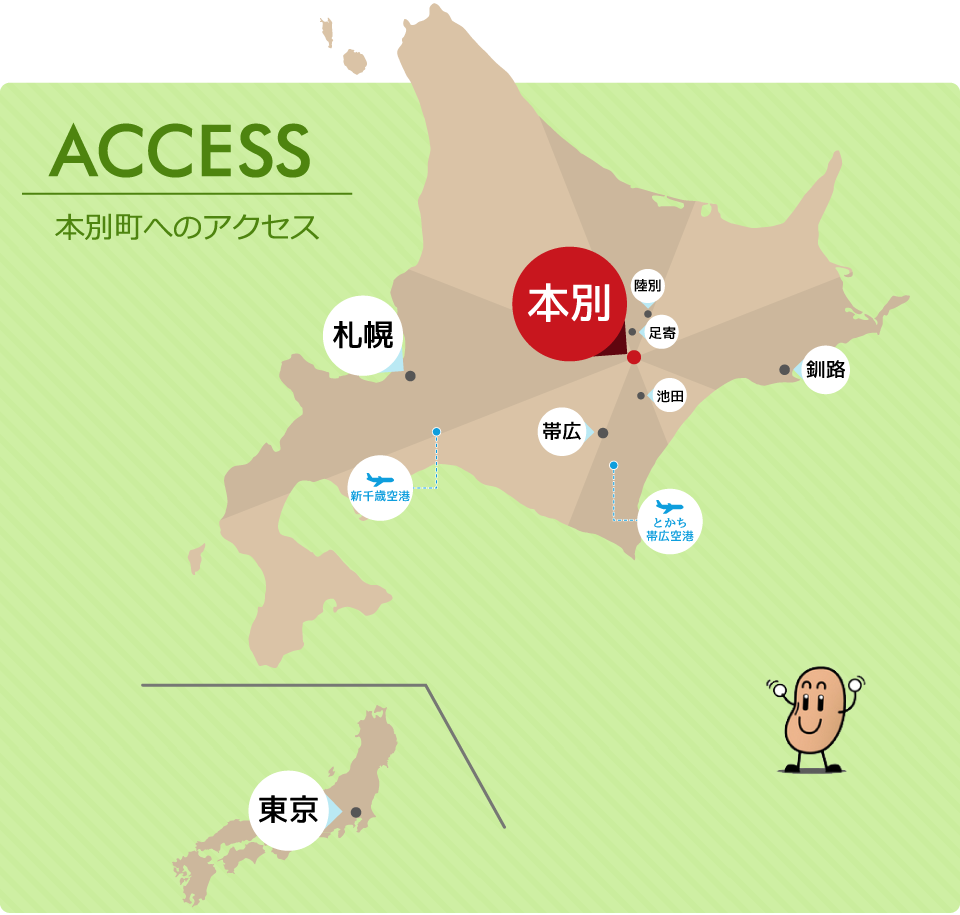

本別町は、北海道の中心から少し東側に位置する十勝平野の東北部にある町で、約400平方㎞の面積を有します。「町」とはいえ、ディズニーランド768個分ほどの広さがあります。

日本でも有数の寒い地域として知られ、真冬では気温が零下20℃以下となる日が何日かあり、「日本の一番寒い日」を記録することもあります。とはいえ降雪量は少なく、平均的な積雪も20㎝ほどです。

農業を中心に発展し、主要産品は、小麦、豆、ビート、ジャガイモです。とくに豆の種類が多く、日本一の「豆の町」というキャッチフレーズを謳っています。「中生光黒大豆」という品種の黒豆が本別町発祥で、それを加工して「キレイマメ」という名称でブランド化しています。

人口減少率は北海道の十勝地方の中でも一番、二番というくらいに大きく、比例して高齢化率も約42%という高い数値です。町に住み続けるためには何が必要かということを議論し、2030年のあるべき姿のビジョンを設定したことをきっかけに、SDGs未来都市計画を立案しました。その課題解決と持続可能なまちづくりの方策をもって、2024年度に「SDGs未来都市」に選定された次第です。

-北海道で6自治体目の「SDGs未来都市」ですが、評価された要因を詳しく教えてください。

山岡さん:

地域課題を解決し、将来像『心を合わせてみんなの笑顔を未来につなぐ』を目指す手法として、本別町ではSDGsを推進してきました。令和4年からはDXや脱炭素の取組みも始めましたが、専門人材の確保が必要となりました。課題解決には行政単独での対応は難しいため、令和6年に多様なステークホルダーにより構成された「本別町SDGs・脱炭素推進協議会」を設立し、本別町SDGsの達成に向けた取組について協議・検討を行ってきました。

ただ、単に脱炭素を目指すことやSDGsが目的になってしまうことも良くないとなり、まちづくりに必要な要素を洗い出しながら課題を整理していきました。結果として、経済、社会、環境というそれぞれの問題点が見えてきたんです。そこから、SDGsの要素を取り入れたまちづくりを進めていけばいいのではないか、そうであれば「未来都市」という冠を掲げたほうが町民の皆さんにとってわかりやすいのではないか、ということで「SDGs未来都市」を目指しました。結果として、より施策の精度が高まったのだと思います。

SDGsブランド商品価格に上乗せする社会問題解決協力金

-課題解決の具体的な取り組みについて伺います。まずは、経済面からご紹介ください。「キレイマメ」と名づけた商品群を自治体として「ブランド化」していることは印象的です。そのような様々なSDGsへの取り組みをご紹介いただけますか?

山岡さん:

平成20年ごろに、本別町発祥の豆「中生光黒大豆」を加工してブランド化しようということになり、地域のさまざまな産業の方々に集まっていただきました。結果として「キレイマメ」というブランドを作り上げたんです。美術大学の学生さんにキャラクターもデザインしていただき、着実に認知度を拡げながら、民間事業者の協力も得て、町の特産品に育ててきました。

商品のラインアップには、納豆、味噌、豆腐、チーズをはじめとした様々な加工食品に、アイスや甘納豆などのスイーツも加わっています。

本別町発祥の豆を大切にしていく想い、健康志向への流れ、また、世界的な食料難という未来にも呼応する取り組みだと自負しています。莫大な餌を要する畜産のシステムから植物性蛋白質生産へのシフトも世界的に重要な課題であり、さまざまな観点から、本別町が「豆」に力を入れるのは意味あることと考えています。

本別町では、「SDGs未来都市計画」を具体的に進めていくために、令和7年度より優先的に推進していく四つの事業を選定しています。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用し、官民協働ローカルSDGsを目指すその1つが、 「本別町ブランド認証制度」です。SDGs事業としての目的は、本別町の町や産品や自然に価値を生み出して、地域に還元される利益を増やし、域内好循環を実現させることにあります。

システムをご説明します。まず、既存商品も含めた地域商品を「SDGsブランド」として見直す、あるいは新規開発し、付加価値をつけてリブランディングします。対象商品は、社会問題解決協力金を上乗せして販売され、そのようにして獲得した資金の一部を基金に積み立て、地域課題解決に当てることで、地域の皆さんに還元していきます。

先日サウンディング調査をしたのですが、その中で、ある化粧品会社さんが無農薬の農作物に着目していることがわかりましたので、今後そのようなタイアップも視野に入れたいですね。

モノだけではなく、サービスの領域でもSDGsブランド的な試みをしていく予定です。新しく付加価値ある商品を開発する事業者様に対しても補助金を出し、住民・ステークホルダーの皆さんに利益・利点を還元できるような経済のしくみを構築したいと思っています。

中心市街地のリブランディングで町のにぎわいを創出

-次に、社会面での課題解決の取組みをお聞かせください。

山岡さん:

主要な課題は、人口減少と高齢化です。市街地も過疎の傾向にあり、その対策として、「中心市街地のリブランディング」に取り組んでいます。これも、先ほど述べた4つの優先的推進事業の1つであり、SDGs事業として「本別町の機能を向上させ、町がにぎわいを創出することで商店が自律的に継続して営んでいける市街地エリアの実現」を目的としています。

農家戸数も、以前に比べてかなり減少しています。高齢となり廃農する場合は、農村部にいても生活に不便ですし、自動車免許返納の問題もありますから、中心市街地への住み替えを提案しています。ただ、本別町の場合、廃農地を近隣の方が買い取って作付け面積を増やすことがほとんどで、廃棄地が出ないことは幸いです。

国道沿いに商店街が存在するんですが、かなりシャッターが下りている状態です。先の「中心市街地のリブランディング」計画に添い、商店街をリノベーションして、新しく町民の皆さんが望むかたちの事業が起こせるような取り組みを行っています。中心市街地に人が集まる仕組みを整備することが重要です。

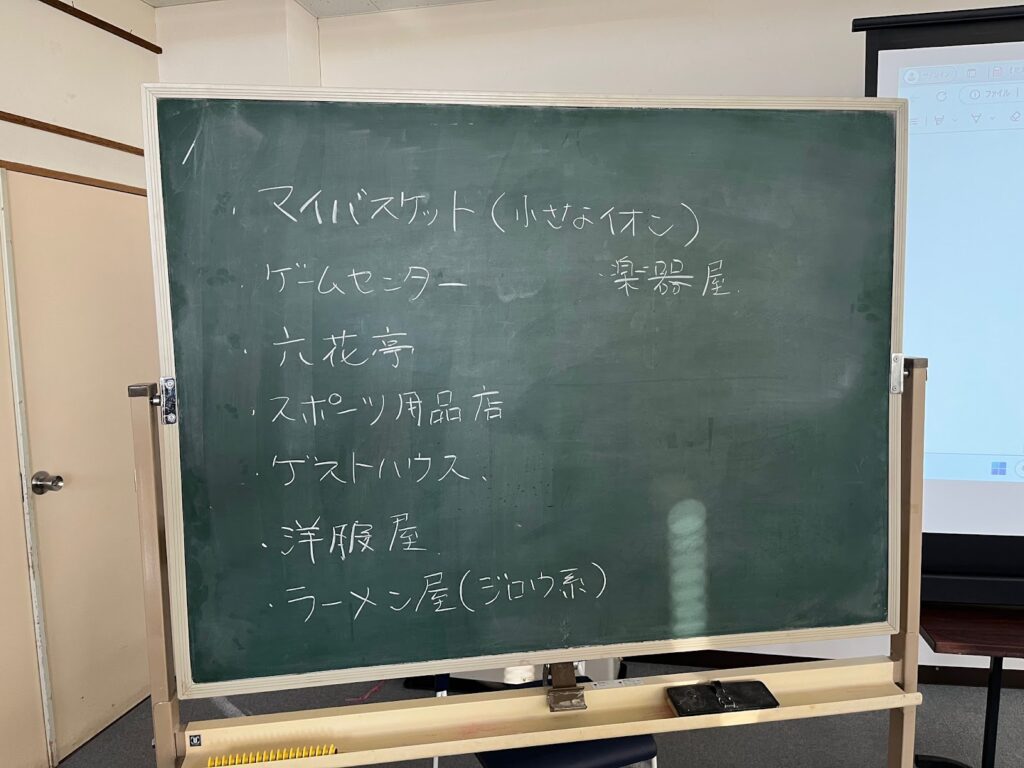

具体的な流れとしては、まず、アンケートで新規商店への町民のニーズを調査します。次にパイロット店舗でトライアル調査をし、その実績を元に実店舗化し、商店街活性化に向けて運営をしていきます。町外からの移住も進めたく、最終的には空き家活用促進区域というものを設定し、コンパクトな町づくりを目指します。

企業版ふるさと納税制度の期限も令和9年まで延長されました。「中心市街地のリブランディング」の成果をしっかり見ていただき、本別町ブランド認証制も確立すれば、そのようなところに関心ある企業さんのご寄付や協働に繋がると考えています。

そこで、優先事業の一つとして、「サテライトオフィスの設置」も掲げています。SDGs事業としては「本別町に関わる人材を増やすことで地域を活性化する」「地域にこれまでなかったリソースによって、新たな産業を創出する」を目的とします。

日照時間の長さと降雪量の少なさを生かし太陽光発電にシフト

-環境面ではどのような取り組みをされていますか?自治体として掲げている目標を含めてご紹介ください。

山岡さん:

脱炭素の取組として、令和6年度に「地球温暖化対策実行計画」を策定しました。その中で、2013年度を基準として、2030年度にはマイナス46%を目指し、長期目標としては、2050年度に、日本政府が掲げているようにカーボンニュートラルの達成目標を策定しています。

本別町は、総面積の55%が山林です。現在は、切り出した木材を遠くの自治体のバイオマス活用のために輸送しています。遠方輸送でCO₂の排出も多くなりますし、地元本別町のために木質バイオマス利用ができれば最も良いわけです。そこで、北海道の補助金を使い、木質ボイラー導入についての調査をしました。町内の温浴施設やビニールハウス農園などの熱利用のニーズも高まっているため、それらに木質バイオマス熱を活用するなど、今後地域内の多様なステークホルダーを巻き込みながら、森林活用による循環型社会の構築を検討していきます。

とはいえ、本別町にもっとも適しているのは太陽光発電です。日照時間が長いことに加え、積雪量も少ないため、パネルに雪が積もるリスクも減るんです。現在、地域内の太陽光発電導入の動きが鈍化しつつあるため、今後、本別町の脱炭素推進協議会において、町民の皆さんへの補助支援制度の導入も想定しています。

令和9年度に、本別公園の地域にオートキャンプ場を整備・開設する予定ですが、太陽光パネルを設置し、キャンプ場でまかなえる電力を確保してゼロカーボン化を目指します。この「本別公園のリブランディング」を四つの優先推進事業の一つとし、SDGs事業として「本別町の環境配慮を体現する活動の一つとして推進」し、「観光コンテンツの創出により、新たな関係人口の獲得を図る」ことを目的として掲げています。

憩いの場の公園で学べるSDGs

-町民に向けて、SDGs面でどのような取り組みやサポ-トをされていますか?

山岡さん:

まずは20年ほど前から、ゴミのリサイクルを通じて、町民の皆さんの環境課題への啓発が進んだと思います。2000年あたりにダイオキシンに関する法律が変わり、町から焼却炉が消え、最終処分場も止めざるをえなくなりました。その際に、足寄町、陸別町、本別町と3自治体が連携して処分場を作りました。ゴミの17分別の実施を決めた結果、仕分けに加え、納豆パックのネバネバもきれいに洗ってもらうなど、住民の皆さんの作業の負担は増しました。その中で当時の担当者は町内単位で説明に回り、理解を得るために多大な努力をしたとのことです。その結果、「ゴミではなく資源」という意識を深めていただき、当時はリサイクル率の全道一位を達成し、現在も常に上位を占めています。今は合同処分場も帯広市の方へ移転しましたが、基本的に分別方法はそれほど変わっていません。

また、本別公園内に、子どもから高齢者までが楽しくSDGsを学ぶポイントを作る計画です。QRコード付きの学習看板を10か所ほど設置し、「SDGsの課題を学べる」システムを構築します。これは、本別町で取り組んでいることを、公園の特徴を加味しながら環境学習していただくことが目的です。地域内外からの校外学習や親子での散策などで、SDGsに興味を持っていただければありがたいです。

昨年は、町内の中学校一年生の総合的な学習の時間で「SDGsによるまちづくり」を取り上げてくれました。そこで、実際に町でどんなことが起きているのかを、リアルに体験してもらったんです。この4月下旬に、空き店舗を改修した店がオープンしますが、当時まだ改修段階だった現場に生徒さんたちを案内し、「町は空き店舗をたくさん抱えているから、そのシャッターを上げ、みんなが望む店を増やしたいんだ」と話しました。実際にあってほしい店のアイデアを発表してもらったりなど、具体的な事例で掘り下げて説明したことによって、自分たちの暮らす町への意識づけ、まちづくりの根幹をしっかり植え付けられたと実感しました。故郷への気持ちを大切にして、将来町の作り手になってくれたら嬉しいですね。

-最後に、未来への展望をお聞かせください。

山岡さん:

「SDGs未来都市」としての取り組みは始まったばかりですが、本別町が将来のビジョンを設定し、そこに向かってまちづくりを進めていることを、町の内外にしっかりPRしたいと考えています。

少子高齢化、人口減少が日本全体の課題であることは間違いありません。今回、地域で生活を営む住民の根幹をしっかり支える計画の下地作りができました。地域課題は山積みしていますが、住民の皆さんの笑顔を創造できるような「持続可能な町」の実現に取り組んでまいります。町の協議会、地域内外のステークホルダーの皆さんと連携しながら邁進したいと考えております。

-環境も町も「キレイ」な未来が想像できます。今日はありがとうございました。

この記事を書いた人

壱岐 梢 ライター

ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。

ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。