近年、「IoT」という言葉を耳にする機会が増えてきました。モノとインターネットをつなぎ、幅広い分野の発展に貢献しているIoTは、世界規模で急速に広がっています。

さらにIoTは、SDGsとも深く関りのある技術です。SDGsに関心のある人は、ぜひとも知っておきたい言葉の1つでしょう。

本記事では、IoTの詳細な説明や注目されている理由・流用例などを解説します。最後まで読めば、IoTの利点や欠点なども理解でき、IoTに関する不明点を解消できます。

それでは、まずIoTがどのような技術なのかを見ていきましょう!

目次

IoTとは?簡単に解説

IoT(アイオーティー)とは「Internet of Things」の略語になり、日本では「モノのインターネット」とも呼ばれています。今までインターネットに接続されていなかった、

- 家電

- 自動車

- 時計

- 財布

- 住宅

- 施設

などのモノ(Things)が、インターネットに接続されることによって暮らしや社会をより良い方向へ導く技術です。

さらにIoTを利用することで、工場、医療、農業、都市、交通、電力、造船、建設など、さまざまな分野での新しいサービスやビジネスモデルの誕生が期待されています。

例えばIoTが使用されているモノの1つに、スマートスピーカーがあります。スマートスピーカーは「音楽を流して」と話しかけると自動で再生してくれるため、自身が動き電源を入れる必要はありません!

この一連の流れの中でスマートスピーカーは、

- 音声認識によって、目的(指示)を探す

- 自然言語処理を使い、内容を理解し実行する

上記2つを自動的に行っています!

音声認識や自然言語処理は、従来のスピーカーには搭載されていない技術でしたが、インターネットとつながることによって実現しました。

また、音楽を流すだけでなく、他の家電ともつながり、音声によって電源のオンオフができるなど可能性も広がっています。

loTの読み方は?何の略?

loTの読み方は、そのままのローマ字読みで「アイオーティー」と読みます。これは「Internet of Things (モノのインターネット)」の略称です。

モノのインターネットとは、家電や車などのあらゆるモノがインターネットによって接続されるテクノロジーを指します。

loTによって、照明のオンオフや家電の操作・玄関の自動施錠などが、スマートフォン1台でできるようになります。

IoTとIT・ICTとの違い

【IT・ICT・IoTの違い】

| 内容 | 使用されているもの | |

|---|---|---|

| IT | 情報技術:コンピューターとネットワークを利用した技術 | コンピューター・ソフトウェア・アプリケーションなど |

| ICT | 情報通信技術:人と人、または人とインターネットをつなぐ技術 | メール・SNS上でのやり取り・ネット通販・チャット・ネット検索など |

| IoT | モノとインターネットをつなぐ技術 | オンライン医療システム・スマート家電・スマートロック製品・自動運転など |

IoTを考える上で理解しておきたい言葉にITやICTがあります。似た言葉ではありますが、それぞれ異なる意味を持つため、IT、ICT、IoTの違いをまとめました。

ITは「Information Technology」の略語であり、情報技術の全体を指す言葉になります。

そして、「Information and Communication Technology」の略語であるICTとIoTはつなぐ対象が異なり、インターネットを「人」と「モノ」のどちらにつなぐのかで見分けられます。

通信技術関連の話では、この3つの言葉がよく使われるのでなんとなく覚えておくと良いでしょう。

IoTが何を指すのか分かったところで、なぜ最近になって注目されるようになったのかを見ていきましょう。

IoTが注目されている理由・利点

もともと概念自体は1999年頃から存在していましたが、注目され始めた背景には、

- コスト

- 技術

- 社会

の3つの変化が関係しています。

ここでは、IoTが注目されている理由と利点について解説していきます。

IoTが注目されている理由

IoTは、あらゆるモノがインターネットにつながる技術として、産業・生活の両面で大きな影響を与える可能性があるため注目されています。特に、スマートホーム、医療、交通、製造業など多くの分野で活用が進んでおり、効率化や利便性の向上が期待されています。

また、5Gの普及やAI技術の進化により、IoTデバイスの性能が向上し、リアルタイムでのデータ処理が可能になったことも注目の理由です。

さらに、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環として、IoT技術の導入が進んでおり、ビジネスモデルの変革にもつながっています。

加えて、環境問題やエネルギー管理の観点からも、IoTは持続可能な社会の実現に貢献できる技術として期待されています。

IoTが注目されている利点

IoTの利点は、データの活用による効率化と利便性の向上にあります。例えば、スマートホームでは、遠隔操作で家電を管理でき、エネルギーの節約や生活の快適さが向上します。

また、製造業や物流では、センサーを活用した予防保守や在庫管理の最適化が可能になり、コスト削減や生産性向上につながります。

医療分野では、IoTデバイスを活用した健康管理や遠隔診療が進み、患者の負担を軽減しながら医療の質を向上させることができます。

さらに、交通分野では、スマートシティの実現に向けた渋滞管理や自動運転技術の発展が期待されています。IoTの導入により、安全性や利便性が高まり、社会全体の効率が向上することが大きな利点です。

次はIoTに欠かせない4つの要素について見ていきます!

IoTの仕組み|モノ・センサー・ネットワーク・アプリケーションの欠かせない4つの要素

さまざまな要素で構成されているIoTですが、その中でも欠かせないのが、

- モノ

- センサー

- ネットワーク

- アプリケーション

の4つです。

それぞれの要素がIoTの構成に、どのように関係しているのか1つずつ見ていきましょう。

1.モノ

「モノ」は、電化製品やスマートフォンなど私たちが使用している端末を指します。IoTは「モノのインターネット」と呼ばれていることもあり、その基盤となる「モノ」は構成する上で欠かせない要素と言えるでしょう。

最近では、車や農業機械などの大きなモノからペンや歯ブラシといった小さなモノまで、あらゆるモノがIoTの対象となっています。

2.センサー

センサーは、「モノ」に組み込まれているデータを測定する技術です。温度や光などの対象を感知し、状態や変化を情報に変換できます。

対象によって、

- 温度センサー

- 加速度センサー

- GPS

など、さまざまな種類が存在し、あらゆる情報に対応が可能です。

最近では味覚や嗅覚など、人間の五感を置き換えるセンサーも登場しています。このほかにも、センサーには一見関係がなさそうなカメラやマイクも分類されています。

情報処理技術の発展により映像や音声を分析する際に、「何が写っているのか」「何が音を出しているのか」も自動的に把握できるようになったことが理由の1つです。

このようにセンサーは技術の発展とともに、さまざまな種類が登場しています。しかし種類が増えることは、私たちの選択肢も多くなるということです。

必要なIoTシステムを構築するためには、目的に合ったセンサーを選択しなければなりません。

選択を間違え必要なデータを得られない事態を防ぐためにも、

- どのようなセンサーを選択するか

- どのような事象を、どのような形式のデータにするのか

を、検討する作業が重要となってきます。

3.ネットワーク

| 近距離通信 | 長距離通信 |

|---|---|

| Wi-Fi | LET |

| Bluetooth | LPWA |

| ZigBee | 4G |

| 5G |

センサーで取得したデータを、パソコンやスマートフォンなどの端末に送る手段がネットワークです。

そしてIoTで使われるネットワークは「無線通信規格」と呼ばれており、

- Wi-Fi

- Bluetooth

- LTE

- 5G

などが挙げられます。

とくに5Gは「高速」「大容量」「多接続」「低遅延」という、4つの特徴を持ったIoT時代を支える期待の通信システムです。

このように、さまざまな種類がある無線通信規格ですが「近距離通信」と「長距離通信」に分かれており、「どのようなIoT機器を開発するか」によって選択します。それぞれの分類は下記の通りです。

近距離通信は通信速度が出やすい反面、消費電力が大きく、電波が届く範囲は規格によって異なります。一般的にはWi-FiやBluetoothが約100m、ZigBeeは約50mになると覚えておきましょう。

さらに安定した周波数帯(※)を持っており、狭い範囲でいくつもの装置をコントロールしなければならない時に最適です。

長距離通信に共通していることは、数百m以上の広範囲に電波が届く点です。そのため森の中など屋外でも使用できます。IoT時代の通信として注目されている5GとLPWAは、どちらも長距離通信のため広範囲にデータが届きます。

5Gは、

- 高速

- 大容量

- 多接続

- 低遅延

上記の特徴から機械の遠隔操作や自動運転など、正確性・信頼性が求められるものに。LPWAは、低コスト・低消費電力が優先される際に適しています。

このように5GとLPWAは、用途や予算によって使い分けることが大切です。

4.アプリケーション

| 集められたデータの可視化 | データをグラフやテーブル・ダッシュボードなどに加工する |

| データの解析 | 送られてきたデータの中から「意味のある事象」を抽出する |

| 予測・最適化 | データから一定の傾向を把握し、最適な制御を行う。 |

アプリケーションは、センサーで測定したデータをネットワークを通して受け取り、下記の処理が行われます。

集められたデータの可視化

データは端末に移動できたとしても、私たちが理解しやすい状態にしなければ意味がありません。そのため受け取ったデータは、グラフや表など適した仕様にします。

例えば、梅雨時期の降水量のデータが1ヵ月分送られてきたとしましょう。数字が横並びになっているだけで見づらく、降水量が多い日も分かりにくい状態です。

それをアプリケーションでは、棒グラフを使って表示。棒グラフにすることで、一目で降水量の多い日が分かるようになります。

「機械主導で情報処理を行う」ことがIoT本来の要素ですが、1番に優先すべきことは「人が使いやすい状態にする」ことです。そのため、アプリケーションではデータの可視化が行われています。

データの解析

データの解析では、画像や映像の解析を例に挙げましょう。お店や街角、最近では自宅に設置している人も多い監視カメラは、ネットワークとつながっており、カメラに写る場所を遠隔で確認できます。

しかし、最終的に映像を確認するのが人間では「完全に機械主導」とは言えません。

そのため最近では解析技術の発達により、カメラに写る人物が「どのような動作をしているか」を高精度で認識できるようになっています。

この技術を使用することで知らせてほしい動作の時のみ、人に通知することも可能になるでしょう。

予測・最適化

先述したデータの可視化や解析によって、人に分かりやすい状態でのデータの提供を可能にしました。しかし可視化されたデータを受け取る人が、自分に必要な部分が分からず、誤った解釈をすることもあるでしょう。

そのような間違いを防止するためにも、機械に「受け取ったデータの、どの部分が必要か」までを考えさせます。同時に、多くの情報を迅速に集め正確な全体像を把握し、最適化するのです。

これらの欠かせない要素によってIoTは構成され、私たちの暮しや社会をより良い方向へと導いてくれています。

難しい内容ではありますが、なんとなく全体像をぼんやりとつかめたところで、続いては、実際にIoTを活用すると何ができるのかを見ていきましょう。

IoT活用でできることや家電での活用事例

IoTの活用は、

・遠く離れた場所からモノを操作できる

・遠く離れた場所からモノの状態を知ることができる

・モノの動きを検知し教えてくれる

・モノ同士が連携する

の4つを可能にしました。

遠く離れた場所からモノを操作できる

IoTの代表的な活用方法は「モノの遠隔操作」です。

例えば外出先で、自室の照明を消していないことに気づいたとしましょう。従来であれば消しに帰るか、諦めてそのままにするかの2択でした。

しかし、家電や照明をスマートフォンからまとめて操作できるIoT製品「スマートリモコン」があれば、外出先からも照明を消せます。

流れとしては、

- スマートフォンから「照明を消す」と指示を出す

- 指示がWi-Fi(インターネット)によって、スマートリモコンに届く

- スマートリモコンが赤外線を使用して自室の照明を消す

ほとんどの家電が赤外線通信を利用しており、赤外線通信対応のスマートリモコンにまとめられます。そして操作は、Wi-Fiを通してスマートフォンから行うように命令するのです。

遠く離れた場所からモノの状態を知ることができる

モノの状態を把握するうえで、重要となるのがセンサーを使用したセンシング(感知)技術です。このセンシング技術が、さまざまな場所で活用され始めています。その1つに冷蔵庫内の食材の在庫状況があります。

IoT対応の冷蔵庫を活用すれば、外出先から冷蔵庫内の食材の在庫状況の確認が可能です。冷蔵庫内に設置されたカメラやセンサーが、食材の種類や量をリアルタイムで把握し、スマートフォンの専用アプリを通じて確認できます。

これにより、買い物中に食材の重複購入を防ぎ、無駄を削減できます。また、消費期限を知らせる機能も備えているため、食材の管理がより効率的になり、フードロス削減にも貢献してくれるでしょう。

モノの動きを検知し教えてくれる

先述した「モノの状態を知ることができる」と同様に、モノの動きを検知する際もセンシング技術が活用されます。

このセンシング技術とIoTを組み合わせることによって、情報の「把握」「可視化」や状態の「調節」が可能になります。

例えば防犯カメラやスマートドアベルです。防犯カメラやスマートドアベルは、異常を検知するとスマートフォンに通知を送る機能を備えています。

これにより、外出先でも自宅の安全をリアルタイムで確認できます。スマートドアベルは、訪問者がインターホンを押すとスマホに映像と音声を送信し、不在時でも応対が可能です。

さらに、動体検知機能を持つ防犯カメラは、不審な動きを感知すると自動で録画を開始し、即座に警告通知を送信します。これにより、防犯対策が強化され、安心した暮らしが実現できます。

モノ同士が連携する

人を通さずにモノ同士が連携し、自動的に判断や行動に移す「自動化」がIoTの特性でもあります。この自動化を利用したモノの1つが「スマートホーム」です。スマートホームとは、IoT技術が組み込まれた家電や設備を利用した住宅になります。

家電や設備などの「モノ」を、制御する管理システムとインターネット上でつなぐことによって、

- 朝夕のカーテンの開閉

- エアコンの空調の調節

- 照明の調節

- スマートフォンを使用した鍵の開閉

- テレビのオンオフ

など、生活のさまざまな動作が自動化されるのです。

そして、このモノ同士の連携は先述した

- 遠く離れた場所からモノを操作できる

- 遠く離れた場所からモノの状態を知ることができる

- モノの動きを検知し教えてくれる

の要素も含まれています。

企業のIoT活用事例やアイデアを分野別に紹介

ここからは、実際にIoTを活用している事例を分野ごとに見ていきます。

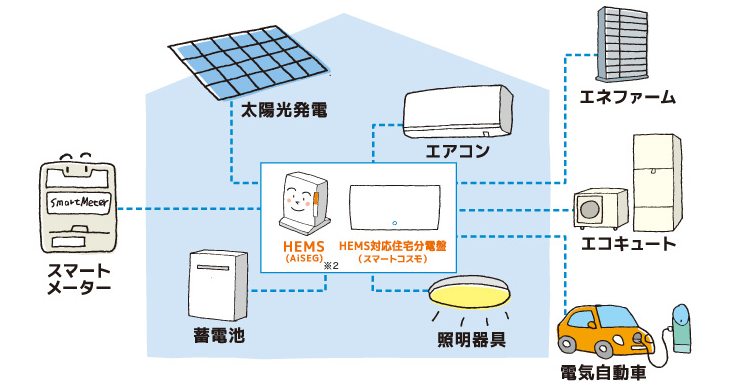

【生活】PanasonicのスマートHEMS

HEMSとは、「Home Energy Management System」の略語です。

これは、家庭で使用するエネルギーの管理を行うシステムとなっており、

- エネルギーの節約

- 電気やガス使用量の可視化

- 家電機器の自動制御

などを行います。

2012年に内閣府が発表した「グリーン政策大綱(※)」では、家庭エネルギー消費に関しても記載されており、そのなかに、2030年までにHEMSを全世帯に普及させることが書かれているのです。

現在HEMSは、さまざまな企業が開発に力を入れているシステムの1つであり、Panasonicでも「スマートHEMS」という名前でサービス提供を行っています。

スマートHEMSでは、センサーを利用したIoTデバイスやクラウドを利用したエネルギー管理システムを使用。

これにより、

- スマートメーターによる電力の「可視化」

- 「可視化」によって節電意識の向上

- 太陽光発電と蓄電池を使用した節電

- 電気使用量や気象状況を踏まえた、電化製品の制御を自動化

- エアコンや照明設備の操作を、モニターで一括化

などを実現しました。

家庭内のエネルギー管理に重点を置いているHEMSは、上記を実現することによって、暮しがより豊かで快適なものになります。さらに、新しいエネルギーシステムの有効活用にもつながるでしょう。

▶︎関連記事:「再生可能エネルギーとは?メリットやデメリット、日本・世界の現状、今後の課題も」

▶︎関連記事:「太陽光発電とSDGsとの関連性と導入メリット・デメリットを解説」

【製造】武州工業株式会社の生産管理システム「BIMMS」

自動車・医療・介護用品専門のパイプ製造を行っている武州工業株式会社では、独自の生産管理システム「BIMMS」を使用。作業工程や機械の稼働状況の可視化を行っています。

可視化の流れとしては下記の通りです。

- 成型機に設置されたスマートフォンのセンサーからデータを取得。これにより成型機の状態を把握

- 自作した「機械動作情報収集装置」によって機械の動作状況を把握

- 1と2で集めたデータをBIMMS(クラウド)に送信

- 工場や事務所の端末で可視化される

そしてBIMMSを開発したことによって、

- 過去の不良品情報がすぐに分かる

- お客様からの注文もすぐに確認できる

- 機械が限界値に達した場合は、チャットに自動的に連絡が入る

- 生産数・不良品数を記録しているため、作業工程の改善ポイントが分かる

- 注文から納品までのリードタイムが、72時間から48時間に短縮

- 半年で作業時間が2割も短縮した作業がある

- 情報化により製品の品質も安定

- 設備コストが市販で購入するよりも4分の1以下になった

などにつながりました。

さらに武州工業では自社開発の設備を組み合わせて導入することで、どのくらいのCO2削減に効果があるのかを可視化し、社員全員の意識向上とCO2削減に努めています。

【建設】コマツのKOMTRAX

建設機械メーカーのコマツは建設機械にGPS機器を搭載し、ネット接続機能を持たせた「KOMTRAX」を開発。そして、下記のような流れで使用されます。

- 建設機械に、「KOMTRAXターミナル」と呼ばれる装置を接続

- 機械から集められた情報をデータ通信を使いサーバへ送信

- 受け取ったサーバは、送られてきたデータを蓄積

- インターネットを通して、お客様やコマツのサービスマンに提供

これにより、

- 機械の稼働情報や警告情報の収集

- 稼働管理やメンテナンス管理のサポート

- 機械情報を遠隔で確認

- 燃費の向上

- 盗難対策

などが期待できます。

そして盗難対策の面では、「作業現場から500m以上離れると通知がくる」や「遠隔操作でエンジンを止められる」などの機能も搭載したことで、実際に建設機械の盗難が減少し、盗難保険も安くなりました。

このように建設機械のIoT化が進むと、サービスも多様化されていきます。

【小売】株式会社スマートショッピングの「スマートマットクラウド」

小売業が抱える悩みの1つに「在庫管理」があります。

具体的な例として、

- 人手不足で在庫管理まで手が回らない

- 発注ミスで過剰在庫になってしまった

- 品切れを頻繁に起こし、販売チャンスを失う

- 売れる商品、売れない商品の把握ができていない

- 季節や需要の理由から、頻繁に入れ替える必要のある商品は在庫管理が難しい

などが挙げられるでしょう。

このような悩みを改善するために、株式会社スマートショッピングでは「スマートマットクラウド」を開発。体重計のようなデザインの在庫管理用IoT機器になります。

スマートマットクラウドは、Wi-Fiを利用したワイヤレス通信でクラウドソフトとデータ連携を実現。

これにより、

- 在庫量の遠隔監視

- 在庫が多い、または少なくなった時に通知

- 在庫の増減はメールで通知

- 在庫が少なくなると自動的に発注

- 仕入れ先ごとに最低発注金額を設定すると、金額に満たない時は発注を自動的に止めてくれる

などを可能にしました。

導入することによって在庫切れ防止だけでなく、業務の効率化や廃棄ロス低減・コスト削減につながっています。

【保険】損保ジャパン日本興亜の「スマイリングロード」

損保ジャパン日本興亜が提供する「スマイリングロード」は、安心安全な運転と事故防止対策を支援するサービスになります。

通信機能付きドライブレコーダーによって、ドライバーの運転状況を可視化。それを把握した管理者は、ドライバーに運転の改善や最適化するための的確なフィードバックできるようになります。

また、ドライバーの運転状況はWEBサイトに集めランキング化されるため、指導が必要なドライバーも特定しやすい仕組みです。

スマイリングロードの流れは、下図のようになっています。

IoTを使用したスマイリングロードを活用することによって、これまで、

- ドライバー個人の運転まで把握できない

- 24時間監視するわけにはいかないので、危険運転を見逃してしまう

- 効果的・効率的な指導ができない

などの管理者の悩みを改善することにつながるでしょう。

【金融】株式会社千葉興業銀行の「LTEモバイルソリューション」導入

千葉興業銀行では銀行機能や営業のデジタル化を見据え、「LTEモバイルソリューション」を採用。

LTEモバイルソリューション(※)とは、沖電気工業株式会社と丸紅ネットワークソリューションが開発したマルチキャリア対応の音声IoTゲートウェイ装置(※)で、現在113ヵ所の店舗外ATMに導入されました。

LTEモバイルソリューションは、無線回線のため回線工事が不要、月額回線費用も最大50%低減します。

そのほかにも、

- 自動精算機や案内端末・映像監視配信システムの回線に使用

- ICカード対応ロッカーの回線に使用

- コンタクトセンターへの問い合わせ

- ATMのアナログ回線のデータやプログラムを移行

などにも活用されています。

【防犯】京セラコミュニケーションシステムの見守りシステム

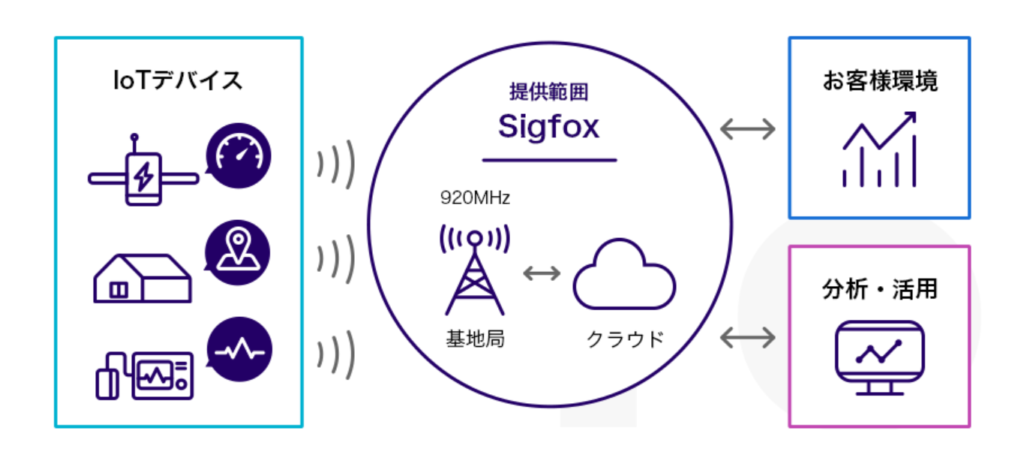

京セラコミュニケーションシステムは、sigfoxを活用した見守りシステムを展開。

これは、

- 高齢者がボタンを押して通知する「能動的見守り」

- 高齢者に意識させず、冷蔵庫などのドアの開閉を感知(振動感知)して通知する「受動的見守り」

の2パターンの見守り情報がLINEまたはメールで通知されるサービスとなっています。また、一定時間感知がない場合もLINEやメールで通知。この見守りシステムは、振動感知を利用して、空き家の管理にも利用可能です。

ここで使われているsigfoxとは、安価で消費電力の少ないLPWA規格になります。

IoTで使用されているネットワークの「長距離通信」に分類され、通信距離が最大で数十km。さらに年額通信料は100円からと、導入コストの安さも魅力です。

【医療】YaDocのオンライン診療システム

オンライン診療とは、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を通して問診や診察を行うことです。

「仕事が忙しい」「感染症が気になるから病院へ行きづらい」など、何らかの理由があり病院へ行けない人の時間的・精神的・身体的な負担を軽減できるとし、注目を集めています。

2018年度の診療報酬改定によってオンライン診療も保険適用となり、さまざまな医療機関が導入するようになりました。ここで使用されているのが、IoTデバイスです。

IoTデバイスを利用したオンライン診療システムの1つに、株式会社インテグリティ・ヘルスケアの運営している「YaDoc(ヤードック)」があります。

YaDocは、

- モニタリング

- オンライン問診

- オンライン診療

などのサービスを、一般・医療機関・製薬会社に提供。

モニタリングは各種測定機器に記録した血圧・体重・脈拍などの生体データを、スマートフォンを利用して気軽に確認できます。また、データを医師と共有することで治療にも生かせます。

IoTの課題や問題点

モノとインターネットがつながったことにより、各分野においてできることが増えました。しかしIoTは完璧ではなく、いくつかの課題が残っています。私たちがIoT社会で生きていくには、IoTが抱える課題や改善策を知ることが必要です。

ここからは、IoTの4つの課題と改善策を一緒に見ていきましょう。

セキュリティ対策

モノがネットとつながるIoT社会は便利なことも多い反面、個人や組織の安全が脅かされる可能性もあります。

あらゆるものがネットとつながるということは、すべての情報を見られる可能性もあります。私たちは便利な社会で暮らすと同時に、サイバーテロなどの最悪な状況も想定してIoTを利用しなければならないのです。

対策としては、機能分散型のシステム構造にしましょう。そうすることによって、もしIoTシステムの一部が破壊されても、ほかの部分へ被害拡大を防げます。

ネットとつながった状態で機能を分散し、安全を補強する仕組みを構築すればセキュリティの向上にもつながるでしょう。

1つにまとまっていない分、利便性は多少低下しますが安全性には変えられません。

2つ目の対策は、パスワードの定期的変更です。これまでに攻撃を受け被害にあった機器の調査報告によると、IoT機器のパスワードが購入当時のまま使われていることが多いそうです。

そのため、簡単にパスワードを見破られ機器が乗っ取られる、または攻撃の踏み台にされる被害が発生しています。

被害を受けないためにも、

- パスワードの定期的変更

- 簡単に予想できるものにしない

- 人に見られないように保存する

などに気をつけましょう。

人材の不足

近年、日本のIT人材は不足していると言われています!

【IT人材需給に関するグラフ】

上記のグラフは、経済産業省が発表したIT人材需給の推移予想になります。現時点で、2030年には約45万人もIT人材が不足すると予想されているのです。そして今後、IT人材の中でも特に「大幅に不足する」と言われているのが、

- ビッグデータ

- IoT

- 人工知能(AI)

の分野になります。

理由としては、

- ITに関する教育が社会のスピードに追いついていない

- 先端的な技術・知識の獲得には、企業や教育機関だけでは限界がある

ためだと言われています。

そのなかでもIoTは、ビッグデータ、人工知能(AI)、クラウドコンピューティング、情報セキュリティ、デジタルビジネスなど、幅広い分野が含まれるため、それらの知識を習得した人材が求められているのです。

これがIT職への就職のハードルを高くし、人材不足の原因の1つになってます。

現在は人材不足である知識面の課題を解決するために、新たな学びの取り組みとして

- IT勉強支援プラットフォーム「connpass」

- 先端技術の有識者によるセミナーや勉強会の情報を掲載している「TECH PLAY」

などが注目を集めています。

ヒューマンエラーへの対応

ヒューマンエラーとは「人為的なミス」を意味します。モノとインターネットをつなぎ、「機械主導」で行うのがIoTの特性ですが、つなぐための機器の製造や設置を行っているのは人です。

そのため「絶対に間違いはない」ということは考えられません。

IoTを導入しても「ヒューマンエラーが起こるかもしれない」と、注意する必要があります。

ヒューマンエラーの対策は、一度起きているトラブルに関しては必ず分析を行いましょう。その後、分析をもとに防止策を決めておきます。

機器の開発時点で人が介入しなくても良い設計であることが1番ですが、それは現状では難しいため、必ず分析をもとに防止策などを事前に決めましょう。

また、「こういう場合はどうするか」と、ヒューマンエラーを想定して話し合っておくことも大切です。

デバイスの消費電力の低減

現在、通信機器への電力供給方法は課題の1つです。データ通信の方法は遠隔操作や無線などがあり、距離が長くなるにつれて電力消費量も増加します。

さらにIoTでは、モノとインターネットをつなぐために、さまざまな機器を使用しています。今までのデバイスは、使用する数が増えれば、その分消費する電力が増加するのは当たり前でした。

この課題を受け、最近では改善するためのデバイスが普及し始めています。それが「LPWA」です。

省電力で広範囲に対応する無線通信規格であり、とくにLPWAのなかでもSigfoxは、乾電池で数年稼働するほどの消費電力の低さになります。

ここまでIoTについて詳しく見てきましたが、最後にSDGsとの関係について取り上げます。

IoTに関するよくある質問

ここではIoTに関する3つの疑問についてお答えします。

IoTデバイスのセキュリティ対策は十分?

IoTデバイスのセキュリティ対策は、現状では十分とは言えない場合があります。 IoTデバイスは常にインターネットに接続されているため、サイバー攻撃や不正アクセスのリスクが高まります。

特に、初期設定のまま使用されたパスワードや、暗号化されていない通信は攻撃者の標的となりやすいです。

そのため、強力なパスワード設定や定期的なソフトウェアアップデートが重要です。また、ファイアウォールやセキュリティソフトの導入、暗号化通信の使用も有効な対策となっています。

さらに、メーカー側もセキュリティパッチの提供や脆弱性対策を強化する必要があります。

ユーザーとメーカーの両方がセキュリティ意識を高めることで、IoTデバイスの安全性を確保することが可能です。

インターネット接続が不安定な場合もIoTデバイスは正常に機能する?

インターネット接続が不安定な場合、IoTデバイスは正常に機能しないことがあります。

多くのIoTデバイスはクラウドを介してデータを送受信し、遠隔操作や状態確認を行うため、インターネット接続が不安定になると操作遅延や一部機能が停止することがあります。

例えば、スマート家電の遠隔操作ができなくなる、セキュリティカメラの映像が確認できなくなるなどの問題が発生します。

一方で、ローカルネットワーク(Wi-Fi)やオフライン機能を備えたデバイスであれば、基本的な機能はインターネットが不安定でも利用できます。

また、5G通信やメッシュWi-Fiの導入によって、接続の安定性を向上させることも可能です。接続環境を整備することが、IoTデバイスを正常に機能させる鍵となります。

IoT導入によるコストと効果のバランスは適切?

IoT導入によるコストと効果のバランスは、用途や導入規模によって適切かどうかが異なります。

たとえば、スマート家電やホームセキュリティシステムは初期費用や維持費がかかりますが、省エネ効果や防犯性向上によって長期的なコスト削減や生活の質向上が期待できます。

一方、企業におけるIoT導入では、設備投資やシステム構築コストが大きいものの、業務効率化や生産性向上、運用コスト削減などの効果が得られます。

しかし、導入規模に見合わない高額なシステムや、適切な運用体制が整っていない場合はコストに見合う効果を得られないこともあります。そのため、必要な機能を見極めた段階的な導入や費用対効果の分析が重要です。

IoT化することで得られるメリットの具体例は?

IoT化すると、以下のように様々なメリットがあります。

- 業務効率化

- コスト削減

- 安全性向上

- 利便性向上

- 事業拡大

工場や機器などの稼働状況をリアルタイムで確認でき、問題点の早期発見や改善策の立案などができます。また日々活動している従業員のバイタルデータを確認すれば、体調を把握でき、安全管理にも役立てることが可能です。

ユーザーの行動パターンを分析し、顧客に合ったサービスの提供といった新しいビジネスチャンスの拡大も期待できるでしょう。

IoT化は、従業員や経営者に様々なメリットをもたらします。

IoTとSDGsの関連

SDGsとは2015年に採択された、世界が抱える課題の解決を目指した国際的な目標です。

2030年までに「環境」「社会」「経済」の問題を解決し、SDGsが掲げる17の目標を達成するためには人と人が協力するほかに、技術面での支援も重要です。そのなかでも、先端技術であるIoTが注目されています。

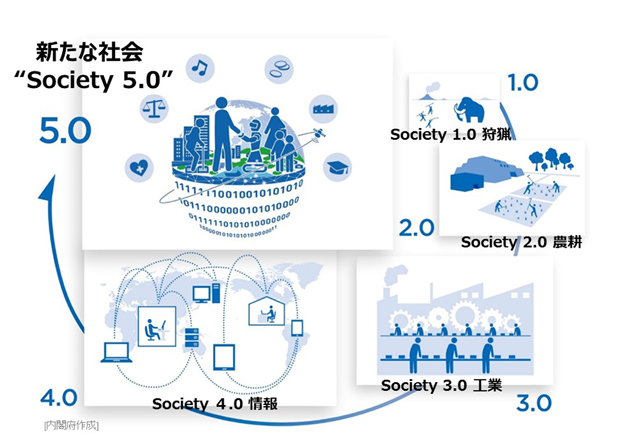

またIoTは、日本政府が推進している理想の社会像「Society 5.0」とも深い関わりがあります。

Society 5.0の推進

Society 5.0とはフィジカル空間(現実空間)とサイバー空間(仮想空間)を高度に融合させたシステムを使用し、経済発展と社会的課題の解決の両立を目指す、人中心の社会になります。

これまでの、

- 狩猟社会(Society 1.0)

- 農耕社会(Society 2.0)

- 工業社会(Society 3.0)

- 情報社会(Society 4.0)

に続く新たな社会を目指すために、第5期科学技術基本計画(※)において提唱されました。

これまでのインターネットから自分で情報を探す方法が一般的であった情報社会(Society 4.0)とは異なり、Society 5.0では、欲しい情報が欲しい時に素早く手に入ることを目指しています。

またスピード感を持って、イノベーションの実現が期待できるのも魅力の1つでしょう。

そのような理由から内閣府は、Society 5.0を「超スマート社会を世界に先駆けて実現する一連の取り組み」として強く推進しているのです!

IoTとSociety 5.0の関係性

先述した通りSociety 5.0は、サイバー空間とフィジカル空間を融合させたシステムを使用しています。この2つの空間の融合には、AIやクラウド・IoTといった先端技術が大きく関係しているのです。

分類としてはサイバー空間はAIとクラウド、フィジカル空間はIoTが対応しています。

先程取り上げたIoT化された雪氷巡回車を例に考えると、

- センサーによって「湿潤」「凍結」「シャーベット状」など、路面状態を把握(フィジカル空間で行われる)

- 取得したデータはクラウドによって散布車と共有(サイバー空間で行われる)

- 散布車はGPSをもとに、雪氷巡回車から送られてきた路面状態ごとに適量の凍結防止剤を散布(フィジカル空間で行われる)

この流れがSociety 5.0が理想とする、フィジカル空間とサイバー空間の融合になります。2つを融合することによって、無駄を省き効率的に凍結防止剤の散布を可能にしました。

このようにIoTは、世界の課題を解決し、理想の社会を築ける可能性を秘めており、今後さらなる進化が期待されているのです。

まとめ

今回は活用事例やできることなど、さまざまな角度からIoTを紹介しました。私たちの暮らしに浸透し始めているるIoTは、SDGsとも深い関わりがあります。

モノとインターネットがつながることによって、今まで人が行っていた手間な作業も削減できるようになりました。

導入できる分野も幅広く、私たちの生活に欠かせない技術となりつつあります。

しかし人材不足やセキュリティ対策など、改善しなければならない課題も残っています。特にセキュリティに関しては、私たち個人にも関係が深い部分です。

知らない間に犯罪の踏み台にされていたり、攻撃を受けたりしない保証はありません。そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、私たちはIoTを「ただ使う」のではなく、中身を知り正しく理解することが必要です。

良い部分だけでなく悪い部分も知ることが、IoTと上手に付き合っていくコツでもあります。一度「自分はIoTと、どのように付き合っていくか」考えてみてはいかがでしょうか。

参考文献

『すぐわかるIoTビジネス200』日経コンピューター編集

『図解で早わかり IoTビジネスがまるごとわかる本』神谷雅史 著

『IoTビジネスモデル革命』小林啓倫 著

『トコトンやさしいIoTの本』山崎弘郎著

諏訪湖水質観測プロジェクト|Suwa Smart Society 5.0

グリーン政策大綱|国家戦略室

我が国におけるIT人材の動向|経済産業省

Society5.0-科学技術政策-内閣府

科学技術基本計画-科学技術政策-内閣府

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!