薬を処方してもらった経験があれば、おくすり手帳を持っている方も多いでしょう。しかし、病院にかかる際につい忘れてしまったり、なくしてしまったりすることも時にはあるかもしれません。おくすり手帳を持っていなくても、薬はもらえます。そうすると、そもそもおくすり手帳にはどのような意味があるのでしょうか。

この記事では、おくすり手帳とは何か、もらう方法と記入例、目的、メリット・デメリット、使い方に関する注意、SDGsとの関係について解説します。

目次

おくすり手帳とは

おくすり手帳とは、これまでに服用した薬の名前や量などの情報を時系列で記録・管理する冊子です。記録する情報には、次のような内容が含まれています。

■おくすり手帳に記録する内容

| |薬の情報 |氏名、生年月日、連絡先等 |アレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎 |主な既往歴等疾患 |日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局または保険薬剤師の連絡先等 |

おくすり手帳は、法令により所持することが推奨されています。所持している場合は、情報提供や指導を受けることができます。(薬機法施行規則)また、法令には定められていませんが、医療機関や薬局ごとに分けるのではなく、1人分を1冊にまとめて持つのがルールです。

おくすり手帳の使い方

おくすり手帳は、医療機関などにかかる際に使います。まずは、おくすり手帳を用意して、必要事項を記入しておきます。そして、医療機関におくすり手帳を持参し、必要に応じて医師に見せたり、薬をもらうときに処方箋と一緒に薬剤師に提出したりします。おくすり手帳の内容は、処方する際に必要な情報です。もしなくしてしまったら、またもらうこともできます。

多くの人がおくすり手帳を利用

2020年10月に実施された世論調査では、おくすり手帳を利用している人の割合は71.1%と多くを占めています。その理由は、「服用している薬について薬剤師に飲み合わせなどを確認してもらうため」の56.9%が最も高く、次いで「服用している薬について自分で確認するため」の52.9%という結果でした。おくすり手帳は、多くの人にとってなじみがあり、薬の服用に際して有効に利用されていることがうかがえます。

おくすり手帳をもらう方法と記入例

あらためてになりますが、おくすり手帳はどこでもらえるのでしょうか。もらう方法と、内容の記入の仕方を紹介します。

調剤薬局などでもらえる

おくすり手帳は、調剤薬局で無料でもらえます。ドラッグストアや医療機関では、処方箋を受け付けている窓口があれば、もらえるところがほとんどです。すでに処方箋を持ち、おくすり手帳がない場合でも、多くの場合その場でもらえます。

その他、通販サイトでは、さまざまな表紙のデザインのおくすり手帳を販売しています。種類が豊富にあるので、自分の好みに合わせて選ぶことも可能です。調剤薬局などや通販と共に、表紙のデザインは異なりますが、中身についてはどこで入手してもほとんど変わりません。

おくすり手帳はスマホでも管理できる

冊子以外に、電子版のアプリになったおくすり手帳もあります。スマートフォンにアプリをインストールすれば、冊子と同じように使用できます。アプリの良いところは、冊子を持ち歩く必要がないこと、持ち忘れをしにくいところなどです。冊子と同じく、多くが無料で利用できます。

ただし、アプリの種類によって機能や使い勝手などが異なるので、十分に調べた上で導入すると良いでしょう。よく利用されているアプリには、EPARKお薬手帳、eお薬手帳、お薬手帳プラスなどがあります。

記入例

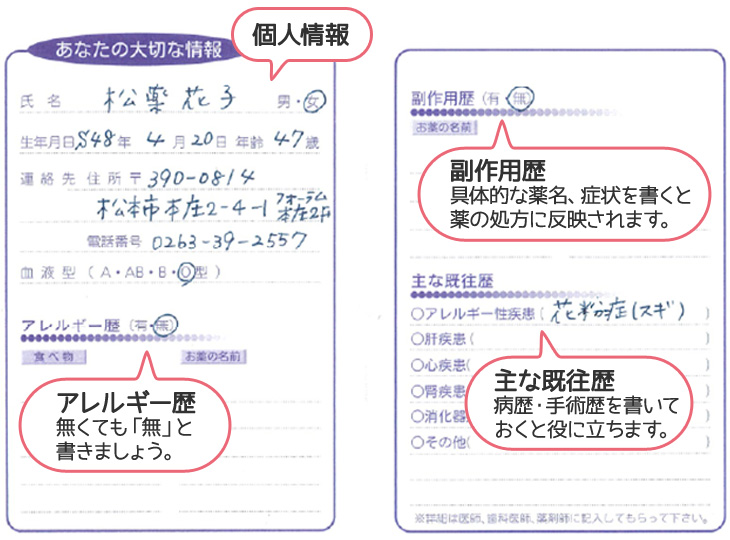

おくすり手帳には、氏名や生年月日などの個人情報のほか、アレルギー歴、副作用歴などを記入する項目があります。記入例を見ていきましょう。

※おくすり手帳の種類によって、形式や見た目などが少し異なる場合があります。

その1

その1は、おくすり手帳に個人的な情報を記入するページです。次のような内容を記載します。

・個人情報

氏名、性別、生年月日、連絡先住所、電話番号、血液型を記入します。

・アレルギー歴

アレルギーの有無、アレルギーの原因となる食べ物や薬などを記入します。

・副作用歴

副作用の有無、副作用を起こした薬の名前と症状を記入します。

・主な既往歴

過去にかかったことのある主な病気を記入します。

なお、既往歴情報についての詳細は、医師、歯科医師、薬剤師に記入してもらいます。

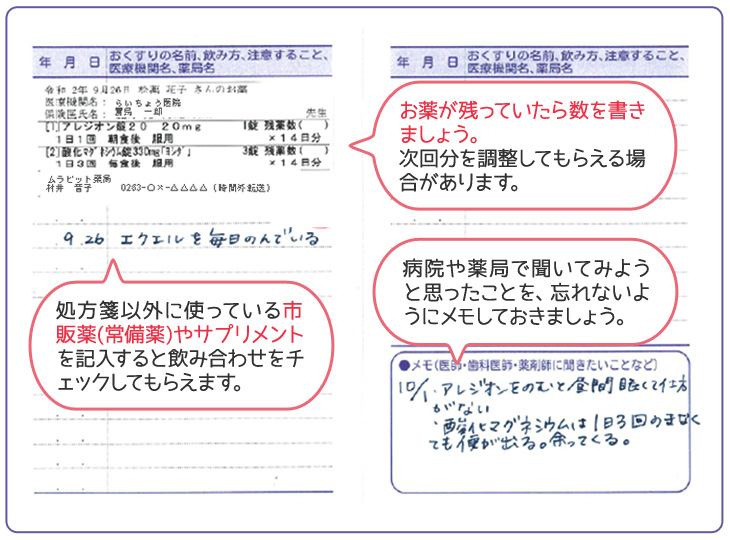

その2

その2は、薬を処方してもらったときにもらう薬の情報が記されているシールを貼るページです。服用している市販薬、サプリメントなどは、手書きで記入しておくと良いでしょう。

電子版アプリの場合は、事前に個人情報を入力する画面に上記の情報を登録しておきます。薬をもらったら、調剤明細書に印刷されたQRコードを読み込む、または手入力で薬の情報を登録する方法があります。また、アプリと提携している薬局の場合は、自動的にデータが転送される機能を持つものもあります。

おくすり手帳の目的

おくすり手帳は、そもそもどのような目的で作られたのでしょうか。おくすり手帳が導入されたのは1993年です。そして、同年に起きたソリブジン事件が、大きく関わっているといわれています。

ソリブジン事件は、抗ウイルス薬ソリブジンと、抗がん剤フルオロウラシル系薬剤とを併用した患者23人のうち15人が死亡した事件です。薬の処方はそれぞれ別の医療機関により行われていたため、当時は併用による相互作用を確認できませんでした。このことから、おくすり手帳には次のような目的があります。

相互作用と副作用の防止

おくすり手帳には、これから服用する薬との相互作用や副作用を防止する目的があります。医師や薬剤師は、おくすり手帳に記録された服用履歴やアレルギー歴、副作用歴などを見ます。そうすることで、他の医療機関で同じ種類の薬が処方されていないか、現在服用している薬との相互作用がないか、また副作用のある薬があるかを確認できます。おくすり手帳は、薬の適切な服用に関わる大切な役割を果たしています。

健康管理

おくすり手帳に記入された薬の服用履歴に体調などを一緒に記録することで、自身の健康管理にもなります。例えば、薬の服用時に感じた体調の変化などを記入しておくことで、医師や薬剤師により良い治療につながる場合もあります。また、電子版のアプリには、歩数、血圧、血糖値の記録ができるものもあるので、より健康管理をしやすい利点もあります。おくすり手帳を活用して、健康管理への意識を高めることも目的の1つです。

おくすり手帳のメリット

続いて、おくすり手帳のメリットを見ていきましょう。おくすり手帳の目的である、相互作用と副作用の防止や健康管理以外にも、次のようなメリットがあります。

もしものときの情報源

1つ目は、自分の身に何かが起きたときに、有効な情報源になることです。例えば、病気や事故などに見舞われて服用している薬を自分で伝えられなくても、おくすり手帳があれば、医療関係者はそれを参考にして治療ができます。

また、災害時にも役に立ちます。通常の医療が受けられない状況でも、おくすり手帳があれば、普段服用している薬をすぐに特定し、スムーズに医療を受けることが可能です。2011年東日本大震災では、安定した慢性疾患の場合は、処方箋がなくても薬を受け取ることができた地域もありました。

医療費が安くなる

もう1つは、薬局におくすり手帳を持参しなかったときに比べて医療費が安くなることです。処方された薬を購入すると、服薬管理指導料が引かれます。この金額は調剤報酬点数表に定められており、1点は10円に換算されます。

令和7年4月1日付の調剤報酬点数表によると、3カ月以内に同じ薬局で処方してもらう場合、おくすり手帳を持参した場合は45点、持参しなかった場合は59点と14点高くなります。つまり、次のような金額になり、持参した方が安くなります。

■おくすり手帳「持参する/しない」の差(3カ月以内に同じ薬局で処方してもらう場合)

| 持参する | 持参しない | |

| 全額自己負担 | 450円 | 590円 |

| 3割負担 | 140円 | 180円 |

| 2割負担 | 90円 | 120円 |

| 1割負担 | 50円 | 60円 |

※調剤報酬は、10円未満の端数は四捨五入されます

安くなる金額は決して多くありませんが、定期的に薬をもらっている場合、負担もそれなりに増えることを考えると、メリットになると言えそうです。

おくすり手帳のデメリット

おくすり手帳にはメリットがある一方で、デメリットもあります。冊子と電子版アプリにおけるデメリットをそれぞれ1つずつ取り上げます。

忘れやすい

冊子のおくすり手帳は、持参するのを忘れやすいという面があります。医療機関にかかるときに、保険証や診察券などは用意しても、ついおくすり手帳を忘れてしまうということもあります。そんなときには、おくすり手帳ケースを用意して、保険証や診察券とまとめて保管しておくのも手です。

操作が難しい

電子版アプリの場合、スマートフォンの操作が難しいと感じる場面があるかもしれません。使い方はアプリの種類によっても異なりますが、薬の登録や提示の方法などは、対応している薬局かどうかによっても違います。まずは使ってみて、慣れていくことが必要でしょう。

おくすり手帳の使い方に関する注意

おくすり手帳には相互作用と副作用を防止する大事な目的がありますが、正しい使い方をしてこそ、十分に役割を果たします。これまでに触れてきた内容を補足し、おくすり手帳の使い方に関する注意をあらためて3つ取り上げます。

1人1冊にまとめる

おくすり手帳は、1人1冊にまとめます。おくすり手帳を持参し忘れて、新しく作ることもあるかもしれませんが、1冊にまとめましょう。また、家族と一緒にはせず、1人1冊おくすり手帳を持つようにします。こうすることは、適切な処方を受けることにつながります。

もし、1冊を使い終わって、2冊目を使用するという場合は、2冊とも持参するようにします。複数冊持ち歩くのは負担になるという場合は、1冊にまとめてくれる薬局もあるので、相談してみると良いでしょう。

市販薬やサプリメントなども記入する

記入例その2でも紹介しましたが、おくすり手帳に市販薬やサプリメント、健康食品も記入しておきます。処方された薬と重なる成分が入っている場合もあり、治療に影響を及ぼす可能性があるからです。さらに、薬との飲み合わせも確認してもらえます。

健康食品の摂取を別に管理したいときには、おくすり手帳の他に、健康食品手帳もあります。無料でダウンロードできるので、個別に管理したい場合は印刷して利用してください。薬をもらう際は、おくすり手帳と一緒に提出します。

■健康食品手帳

常に携帯するのが理想

おくすり手帳は、外出の際に常に携帯するのが理想です。外出先や旅行先で体調を崩したときに、おくすり手帳が役に立ちます。特に、日頃から体調に不安のある方は、持ち歩くことで何かあったときに適切な処置を受けられます。

とはいえ、普段病院にあまり行かないという方には、近所の買い物などに持ち歩くのは面倒に感じることもあるでしょう。そんなときは、電子版のアプリを活用するのも1つの方法です。スマートフォンなら無理なく携帯できます。

おくすり手帳とSDGs

最後に、おくすり手帳とSDGsとの関係について確認します。おくすり手帳は、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」につながっています。

目標3「すべての人に健康と福祉を」

目標3「すべての人に健康と福祉を」は、すべての人々が健康的な生活を送ること、そして国内で発生する健康リスクを早期に発見し、軽減することを掲げています。

おくすり手帳は、1993年のソリブジン事件を契機に法令でその所持が推奨されています。これは、相互作用と副作用防止の観点から、健康リスクを事前に把握し、事故の発生を食い止めるのが狙いです。また、おくすり手帳を持つことは、自ら健康を管理する意識を高めることでもあります。このことから、おくすり手帳は、SDGsの達成に貢献します。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

おくすり手帳は、服用する薬の相互作用や副作用を防止する大切な意味があります。適切な医療や処方を受けるために、1人につき1冊を作製して管理しておくことが大事です。

最近では電子版アプリも登場し、スマートフォンで気軽に持ち歩くこともできるようになりました。自分に合うおくすり手帳を選び、健康管理に積極的に役立てていきましょう。

<参考>

薬局の利用に関する世論調査(令和2年10月調査) | 世論調査 | 内閣府

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和4年3月4日保医発0304第1号)

電子版お薬手帳 |厚生労働省

お薬手帳について|厚生労働省

調剤報酬点数表(令和7年4月1日施行)|日本薬剤師会

全国の薬局・病院で使える無料のおくすり手帳アプリ【EPARKお薬手帳】

eお薬手帳 | スマホで安心!おくすり管理

「お薬手帳プラス」サポートサイト

先進政策バンク詳細ページ | 先進政策バンク | 全国知事会

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。