皆さんは「明治時代」について、どのくらい知っていますか?1868年から1912年まで続いたこの時代は、日本が大きく変わった重要な時期です。江戸から近代国家へと移り変わる中で、政治では廃藩置県や憲法の制定が行われ、外国との戦争も経験しました。

同時に文化面でも大きな変化がありました。西洋の影響を受けた新しい芸術や、多くの人が学べる教育制度が整えられたのもこの頃です。新聞や雑誌も普及し始め、情報が広がりやすくなりました。

しかし、三陸での大きな津波や濃尾での震災など、自然災害にも見舞われた時代でもあります。そんな明治時代の取り組みの中には、今日のSDGsにつながるものもあります。この記事では、この激動の45年間の出来事と特徴を、わかりやすく解説していきます。

本文:

目次

明治時代はいつからいつまで?

明治時代は、1868年に明治新政府が誕生してから1912年に明治天皇が亡くなるまでの44年間です。この時代、日本は江戸時代の鎖国政策を終わらせ、世界各国から遅れをとっていた状況から脱却するため、大きな変革を経験しました。

欧米の国々を手本にして、新しい政治の仕組みを取り入れたり、工場や会社が増える社会に変わったりしました。さらに日清・日露という二つの戦争に勝利したことで、日本は国際的な地位を高めていきました。

明治時代は、日本が古い社会から近代国家へと生まれ変わった、歴史上極めて重要な時期だといえます。

明治時代は日本が国際的に本格的に活動し始めた時代

明治時代は、日本が国際舞台で本格的に活動を始めた時代の出発点でした。1868年の明治維新で幕府から新政府に権力が移り、西洋列強に対抗し独立を守るために国の近代化が急務となりました。

当時、多くの藩が分立していた日本は「廃藩置県」によって中央集権国家に生まれ変わり、岩倉使節団の欧米派遣などを通じて先進技術や制度を積極的に導入しました。外交面では1871年に清国と対等な立場で条約を結び、不平等条約の改正交渉も進めました。

また、鉄道や造船、産業革命の推進によって産業力を強化し、経済的基盤も確立しました。これらの動きにより、日清戦争・日露戦争を経て日本は帝国主義の新興国として国際社会で存在感を増し、欧米列強と肩を並べる国際的地位を獲得しました。

明治時代はまさに伝統から脱却し、日本が国際社会の中で独立と発展を図る歴史的転換点だったのです。

明治時代の文化の特徴

明治時代の文化は、西洋と日本の出会いから生まれた新しい時代の息吹を感じさせるものでした。政府主導で進められた近代化政策により、日本の文化は大きく変貌し、独自の発展を遂げていきました。以下でその特徴を詳しく見ていきましょう。

欧米文化が急速に広まった

明治初期の「文明開化」と呼ばれる時期には、西洋の生活様式や考え方が一気に日本に流れ込みました。政府が海外の制度や技術を積極的に導入したことで、洋装や洋髪、ガス灯などの新しい文化が都市部から広がり始めました。

男性の着こなしが和服から洋服へと変わり、暮らしのかたちも一変しましたが、こうした変化は主に都会に限られ、田舎や農村地域への広がりはゆっくりとしたものでした。*2)

教育制度や通信・交通制度が発達した

近代国家建設の土台として、明治政府は1872年に学制という全国規模の教育システムを立ち上げました。また、鉄道網の敷設や郵便サービス、電報の仕組みといった基盤整備も急ピッチで進められました。

これにより人々の移動が活発になるとともに、情報が全国に素早く行き渡るようになり、新しい考え方や芸術が日本中に伝わる環境が整いました。こうしたインフラの発展は文化交流を促進する重要な役割を果たしました。*2)

西洋思想と日本の文化が融合した

明治期は外国からの新しい思想や文明を吸収しながら、日本古来の伝統や価値観と組み合わせる創造的な時代でした。文芸や思想の世界では自由や民主の理念が浸透する一方で、日本特有の美意識や道徳観との調和も模索されました。

特に文学においては、話し言葉と書き言葉を近づける言文一致の実現や、夏目漱石、森鴎外といった偉大な文豪の登場により、世界に誇れる日本独自の近代文学が花開きました。

明治時代の主な出来事〜政治編〜

明治時代の政治は、古い封建制度から近代国家への大転換期でした。政府の中央集権化や立憲制度の確立、そして外国との戦争を通じた国際的地位の向上など、現代日本の基礎となる重要な出来事が続きました。政治面での主な出来事を時系列でご紹介します。

廃藩置県

1871年(明治4年)に実施された「廃藩置県」は、江戸時代から続いた約300の藩を完全に廃止し、新たに府や県を設ける大改革でした。それまで各地域を治めていた藩主の権限を取り上げ、中央から派遣された知事が統治する仕組みに変わりました。

この政策により、全国の政治力が明治政府に一元化され、国の命令が全国に行き渡りやすくなりました。地方の独自性は薄れましたが、国全体としての統一的な政策実行が可能となり、近代化を進める上での基盤となりました。*3)

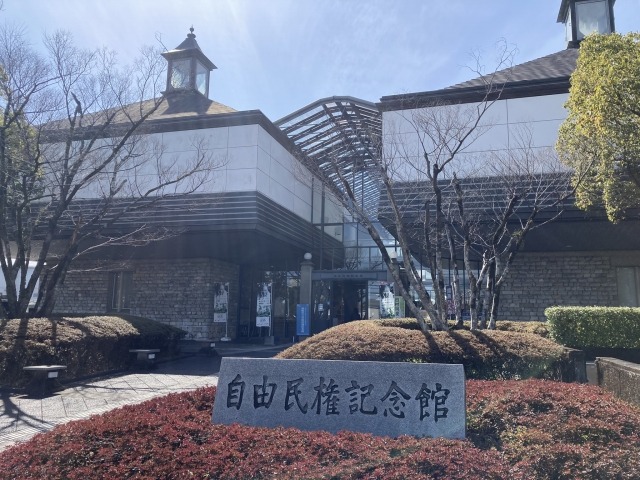

自由民権運動

1870年代から80年代にかけて広がった「自由民権運動」は、一般の人々が政治に参加する権利を求めた活動です。新しい政府に対して憲法を作ることや、国民の代表が集まる国会を開くことを強く要望しました。

各地で結成された民権団体や私設の議会などを通じて、市民の政治意識が高まっていきました。この活動は政府に大きなプレッシャーを与え、のちの憲法制定や国会開設への道筋をつける原動力となりました。*4)

大日本帝国憲法の制定

1889年(明治22年)2月11日に公布された大日本帝国憲法は、アジア初の近代的な憲法として歴史的意義を持っています。天皇を国のトップとしながらも、国民の代表による議会の設置や、基本的な権利の保障を定めた画期的な文書でした。

伊藤博文らが中心となって欧州の制度を研究し、日本の実情に合わせて作られたこの憲法により、法に基づく政治体制が確立されました。翌年には初めての国会も開かれ、日本は名実ともに立憲国家への道を歩み始めました。*5)

日清戦争

1894年から95年にかけて行われた日清戦争は、朝鮮半島の支配権をめぐり、日本と清国(現在の中国)が争った国際紛争です。日本軍は陸海両方で勝利を収め、結果として台湾や遼東半島の領有権、多額の賠償金を獲得しました。

この戦いによって日本は国際社会での発言力を高め、列強の一員としての地位を築き始めました。その後、欧米諸国の介入により遼東半島は返還(三国干渉)することになりましたが、この戦勝は日本人の自信と国家意識を大きく高める出来事となりました。*6)

日露戦争

1904年から1905年にかけての日露戦争は、極東における影響力をめぐって日本とロシア帝国が衝突した大規模な軍事衝突でした。当時の世界最強国の一つであるロシアに対して、日本が勝利を収めたことは国際社会に大きな衝撃を与えました。アジアの国が西洋の大国に勝利した初めての事例として、世界中の注目を集めました。

この戦いにより日本は樺太南部や関東州の権益を獲得し、朝鮮半島への影響力も決定的なものとなりました。明治日本の外交・軍事政策の頂点とも言えるこの戦争は、アジアにおける日本の立場を大きく変える転機となりました。*7)

明治時代の主な出来事〜文化編〜

明治時代は政治や社会の変革だけでなく、文化面でも大きな発展を遂げた時代でした。西洋の新しい知識や技術が取り入れられる一方で、日本独自の文化も育まれていきました。教育の普及や情報媒体の発達、芸術の革新など、現代の日本文化の礎となる重要な変化が生じました。

教育制度の確立

明治5年(1872年)に「学制」が発表され、日本の近代教育の基盤が形作られました。小学校から大学までの一貫した教育の仕組みが整えられ、全国民に学校教育を受ける機会が広がりました。教員を養成する師範学校や教科書の内容を国が確認する制度も導入され、国全体で統一的な学びの場が提供されるようになりました。

当初は子どもを学校に通わせる家庭は少なかったものの、明治の終わり頃には9割以上の子どもが小学校に通うようになり、日本は教育先進国への道を歩み始めたのです。*8)

新聞・雑誌の発行

明治期には多くの新聞社や出版社が誕生し、活字メディアが花開きました。これらの情報源を通じて、一般の人々が政治や社会の動きを知り、議論する土壌が生まれました。

また、文学作品や学術論文が掲載される雑誌も次々と創刊され、知識人の思想交流の場となります。こうした出版物は識字率の向上とともに広く読まれるようになり、人々の世界観を広げ、近代的な市民意識を育む重要な役割を果たしました。

絵画の発展

明治時代の美術界では、伝統的な日本画の継承と西洋画の受容が同時に進みました。アメリカ人学者フェノロサや日本の美術教育者・岡倉天心の活動により、日本の絵画文化は新しい時代を迎えます。東京美術学校(現・東京藝術大学)が設立され、体系的な美術教育が始まりました。*9)

画家たちは、油絵の技法や透視図法など西洋の表現方法を学びながら、日本の伝統美と融合させた独創的な作品を生み出していきました。このように明治の絵画は、日本文化の近代化と創造的変革を象徴する芸術分野となったのです。

明治時代の主な出来事〜災害編〜

明治時代には、多くの自然災害が日本を襲いました。中でも、1891年に起きた濃尾地震は、岐阜県から愛知県にかけての広い範囲で甚大な損害を与えた大規模な揺れでした。また、1896年に発生した明治三陸津波は東北地方の太平洋沿岸に大きな被害をもたらしました。これらの出来事は当時の社会に深刻な影響を与えています。

濃尾地震

1891年(明治24年)10月28日の早朝、美濃・尾張地方を中心に発生した大災害です。震源地は岐阜県本巣郡根尾村(現在の本巣市)付近で、内陸型としては日本最大級の揺れでした。この災害により7,273人が命を落とし、全壊・焼失家屋は14万2,000戸に達しました。

名古屋紡績の煉瓦造り工場や長良川・木曾川の鉄橋なども壊滅的な被害を受け、当時導入されていた西洋の建築・土木技術の問題点が明らかになりました。この教訓から、地震国である日本における建築技術の研究開発が進められ、翌年には文部省管下に震災予防調査会が設置されるきっかけとなりました。

明治三陸津波

明治29年(1896年)6月15日の夕方、三陸沖で発生した地震により引き起こされた大規模な津波で、日本の歴史上最悪の災害の一つとして記録されています。揺れ自体は小さく被害はありませんでしたが、約30分後に巨大な波が岩手県沿岸を中心に襲来しました。最大の高さは岩手県綾里村で38.2メートルに達し、死者約2万2千人、負傷者約4,400人という甚大な被害をもたらしました。

この現象は「津波地震」と呼ばれ、通常よりゆっくりと断層が動くため、人が感じる揺動は小さくても大きな波が発生する特徴があります。*11)

明治時代とSDGs

明治時代に行われた教育改革は、現代のSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の先駆けとなる取り組みでした。1872年の学制公布以降、日本全国に小学校が設置され、身分や性別に関わらず教育を受ける機会が広がりました。この時代に確立された教育システムが、現代日本の高い識字率と教育水準の基盤となっています。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」との関わり

明治時代の教育への投資と普及活動は、国の発展と個人の可能性を広げる原動力となりました。当初は就学率が低かったものの、明治末期には90%を超える子どもたちが学校に通うようになり、知識や技術を身につける環境が整いました。この歴史は、教育の力で社会を変革できることを示す好例であり、現代のSDGsが目指す「誰一人取り残さない」教育の重要性を改めて教えてくれます。*12)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は明治時代について解説しました。1868年から1912年までの約44年間、日本は江戸時代の封建体制から近代国家への大きな変革期を迎えました。政治面では廃藩置県や憲法制定が行われ、日清・日露戦争の勝利により国際的地位も向上しました。

文化面では西洋の影響を受けながらも独自の発展を遂げ、教育制度の確立や新聞・雑誌の普及により知識が広がりました。

また、濃尾地震や明治三陸津波などの自然災害も経験しています。特に教育の普及は現代のSDGsにつながる重要な取り組みであり、日本の近代化を支える基盤となりました。

参考

*1)旺文社日本史事典 三訂版「明治時代」

*2)学研×朝日新聞キッズネット「ぶんめいかいか【文明開化】」

*3)百科事典マイペディア「廃藩置県」

*4)山川 日本史小辞典 改定新版「自由民権運動」

*5)改定新版 世界大百科事典「大日本帝国憲法」

*6)山川 世界史小辞典 改定新版「日清戦争」

*7)山川 世界史小辞典 改定新版「日露戦争」

*8)デジタル大辞泉「学制」

*9)山川 日本史小辞典 改定新版「東京美術学校」

*10)山川 日本史小辞典 改定新版「濃尾地震」

*11)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「明治三陸津波」

*12)レワレンス協同データベース「明治期の小学校の就学率はどのように上がっていったか。」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。