有名人のカミングアウトなどで、ときどきメディアでも話題になる統合失調症。

どのような病気か、あなたは正しく理解できていますか?

統合失調症は、幻覚や妄想、思考障害などの症状が現れる精神疾患です。世界保健機関(WHO)によると、世界で約2,500万人が統合失調症と診断されています。

統合失調症を正しく理解しておくことで、もしものとき、あなたやあなたの大切な人を救うかもしれません!統合失調症の症状や原因、治療などについてわかりやすく解説します。

目次

意外と身近な病気?統合失調症と闘った有名人

歴史的人物や現代の有名人で、統合失調症であったと言われていたり、自身が統合失調症にかかったことを公表している人を紹介します。

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ(画家)

【ゴッホの「自画像』】

ゴッホの生涯、特に晩年は、精神的な混乱に満ちていましたが統合失調症だったという明確な記録はありません。ゴッホは、幼少期から癇癪持ちで、極度の躁鬱状態を繰り返していたと言われています。画家になる前には幾つかの職業にも就きますがどれも上手くいきませんでした。そのため無職状態となり、弟からの資金援助により幼い頃からの趣味であったデッサンを素描していた27歳の頃、画家になることを思い立ちました。

画家になってからも自身の耳を切り落とすなどの奇行により、サン・レミ精神病院にて療養することとなり、この療養中に彼は代表作である「星月夜」を描き上げました。

ゴッホは、生涯に約900点の絵画を描きましたが、そのほとんどは、精神病院に入院していた時期に描かれたものと言われています。一部の解釈では、彼の絵には、幻覚や幻聴など、精神病の症状が反映されていると言われています。

夏目漱石(作家)

【夏目漱石】

夏目漱石が統合失調症であったという確固たる証拠や診断記録はありませんが、作品や書簡から統合失調症を思わせる苦悩があったと指摘されています。漱石は、複雑な人間心理を描いた作品を多く残しており、彼自身もまた、強いストレスや抑うつ状態に悩まされていたと言われています。

夏目漱石は、日本の近代文学を代表する作家です。代表作には「吾輩は猫である」「坊ちゃん」「こころ」「それから」などがあります。

漱石は若い頃から成績優秀で、周囲から将来を望まれていました。しかし、その重圧からメンタルを病みやすい状態にあったと考えられます。彼は他人にどう思われるか気にしがちでしたが、『自分の人生の目的をつくるのは自分』という考え方にたどりついたことで、文豪になることができたと言われています。

玉置浩二さん(ミュージシャン)

【玉置浩二さんのアルバム「玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY 〜星路(みち)〜 in 仙台〔CD〕」】

日本のミュージシャンである玉置浩二さんは、過去に統合失調症と診断されたことを公表しています。玉置さんは、幻聴や妄想、思考の混乱などの症状に苦しみながらも、治療を受け、音楽活動を続けてきました。彼は治療を通じて症状を管理し、多くのファンに支えられながら、持ち前の音楽性を発揮し続けていることが知られています。

玉置さんは、大学を卒業してミュージシャンとしてデビューし、安全地帯は瞬く間に人気を博しました。しかし、芸能活動を続けるうちに、症状はさらに悪化し、1994年に精神科に入院することになりました。

玉置さんは、2000年に芸能界に復帰し、その類まれな才能を発揮した音楽活動を今も続けています。彼の体験は、統合失調症に悩む人やその家族にとって、大きな希望を与えるものとなっています。

松本ハウス・ハウス加賀谷さん

【松本ハウス・ハウス加賀谷さんの著書『統合失調症がやってきた』】

加賀谷さんの統合失調症の体験は、彼の著書『統合失調症がやってきた』に詳しく記されています。この本によると、加賀谷さんは中学生の頃から、誰もいないはずなのに「臭い」という声(幻聴)に悩まされていました。また、高校生になると、被害妄想や思考障害などの症状も現れるようになりました。

加賀谷さんは、大学を中退して芸能界入りし、松本ハウスを結成しました。しかし、芸能活動を続けるうちに、症状はさらに悪化し、ついに27歳の時に精神科の閉鎖病棟に入院することになりました。

加賀谷さんは、入院中に、統合失調症の治療やリハビリテーションについて学びました。また、統合失調症の当事者団体に参加して、他の当事者から体験談を聞くこともしました。これらの経験が、加賀谷さんの回復に大きな役割を果たしました。

統合失調症は、完全に治すことは難しい病気です。しかし、ここで紹介したように、適切な治療と支援を受けることで、症状をコントロールし、社会復帰を果たすことは可能です。

統合失調症は、決してひとりで抱え込まなくていい病気です。周囲の人に相談したり、専門機関に相談したりして、なるべく早く、適切な治療や支援を受けましょう。*1)

そもそも統合失調症とは

統合失調症は、考えや感情がうまくまとまらなくなってしまう精神疾患の1つです。この病気は、

- 幻覚や妄想

- 混乱した思考

- 感情の鈍化

などの症状を引き起こし、ときに日常生活が送れないほどの深刻な状況になることもあります。

統合失調症は、およそ100人に1人が罹患すると言われており、比較的発症確率が高い病気です。

一般的に思春期から青年期にかけて多く見られ、若年層の社会生活に大きな影響を与える可能性があります。

統合失調症の人の顔つき・話し方の特徴

統合失調症の患者さんの顔つきには、感情鈍麻(かんじょうどんま)という代表的な症状が現れることがあります。

これは感情の起伏が少なくなり、表情が乏しくなる症状です。そのため、一見するとぼんやりしているように見えたり、無表情に見えたりすることがあります。また、陽性症状が現れている時期には、幻覚や妄想にとらわれていることで、不自然な目の動きが見られることもあります。例えば、誰もいない空間をじっと見つめたり、何かに反応してにやにやと笑ったりする場合があります。

話し方にもいくつかの特徴が見られます。

統合失調症の方は、声の大きさやアクセントの抑揚がなくなり、単調な話し方になる傾向があります。また、身振り手振りが減り、感情表現が乏しくなるため、喜怒哀楽が伝わりにくくなります。さらに、会話が突然途切れる(思考途絶)ことがあり、話の流れが不自然になることもあります。ゆっくり喋る、単純な文章を口にするなどの特徴も見られます。

幻覚や妄想がある場合、独り言を言ったり、攻撃的な言葉を発したりすることもあります。さらに、会話が脱線しやすく、無秩序な発言が増えるほか、悲しい場面で笑うなど感情表現がちぐはぐになることもあります。

統合失調症は完治するの?

統合失調症の完治については、医学的な視点から見ると、現状では難しいとされています。統合失調症は、症状が軽くなっても再発する可能性があるため、「完治」という診断をされることはありません。

しかし、「再発の可能性がある」だけであって、安定した状態で再発せずに過ごせる可能性もあります。適切な治療とケアにより、症状が大幅に改善し、日常生活が送れるようになる場合も多くあります。

次の章では、統合失調症の原因に迫っていきます。*2)

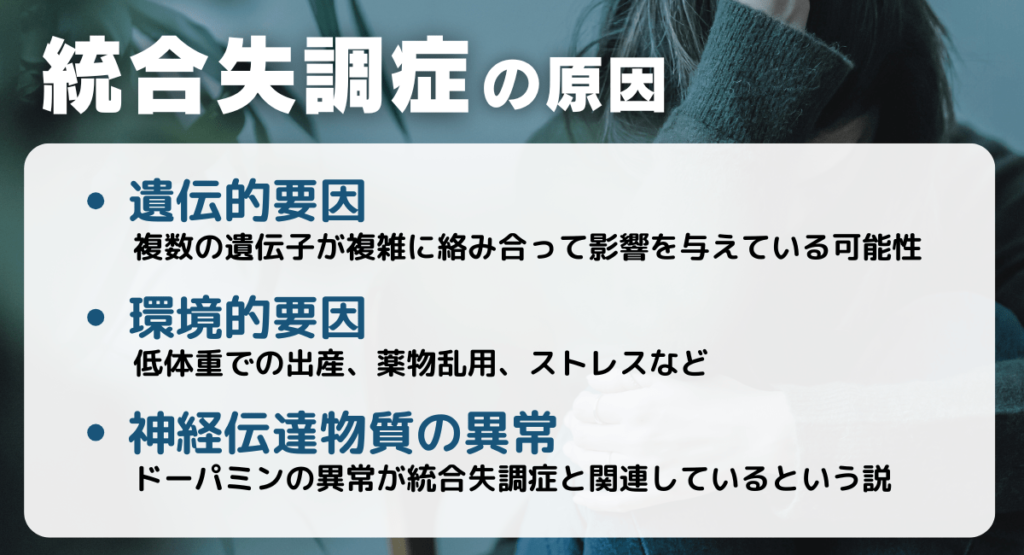

①統合失調症の原因

統合失調症の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要素や脳の化学物質のバランスの乱れなど、複数の原因が関与していると考えられています。現状、統合失調症の原因として考えられているものを確認してみましょう。

神経伝達物質の異常

統合失調症の発症には、脳内の神経伝達物質のバランスの変化が関与していると考えられています。ドーパミンという神経伝達物質の異常が統合失調症の症状と関連しているという説が有力です。

また、セロトニンやグルタミン酸といった神経伝達物質の異常も統合失調症と関連している可能性が研究で示唆されています。

以上のように、統合失調症の原因には遺伝的な要因、環境要因、神経伝達物質の異常などが複合的に関与し、それぞれが統合失調症の発症に影響を与える可能性があります。

ドーパミン

ドパミンは、気持ちを興奮させる神経伝達物質です。ドパミンの働きを抑える薬が統合失調症の治療に効果を示すこと、ドパミンの働きを活発化させる薬が統合失調症に似た幻覚・妄想を引き起こすことから、統合失調症に脳内のドパミンの過剰が関与しているのではないかと考えられています。

グルタミン酸

脳内の主要な興奮性神経伝達物質であり、記憶や学習なのの脳の高次機能に不可欠な役割を果たしています、統合失調症では、グルタミン酸作動性神経の機能不全が統合失調症の病態に関与しているのではないかという示唆がされています。

セロトニン

セロトニンは、精神の安定や安心感に関わる神経伝達物質で、「幸せホルモン」とも呼ばれます。不足すると、イライラや不安、うつなどの原因に、過剰すぎると不安、錯乱、焦燥感、イライラの原因なる可能性があります。

遺伝的要因

統合失調症の患者の家族に、統合失調症の患者が多いという研究結果があります。つまり、統合失調症は遺伝的要因が関与していると考えられています。統合失調症の遺伝的要因は、特定の遺伝子ではなく、複数の遺伝子が複雑に絡み合って影響を与えている可能性があるといわれています。

環境的要因

統合失調症の発症に影響を与える可能性がある環境的要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 妊娠中の母親の感染症(インフルエンザなど)

- 出産時の酸素欠乏

- 低体重での出産

- 母体と乳児の血液型不適合

- 薬物乱用

- ストレス

これらの環境的要因が、遺伝的要因の存在下で発症のリスクを高めると考えられており、特に思春期や青年期に経験する心理社会的ストレスが引き金となるケースも少なくありません。いじめ、孤立、大切な人との別れ、失業といった出来事が発症のきっかけになることがあります。

また、都市部に住んでいる人は、農村部に比べて発症率が高いという研究報告もあります。これは、都市生活における高いストレスや社会的孤立が影響している可能性が指摘されています。

しかし、これらの要因があるからといって、必ずしも統合失調症を発症するわけではありません。発症には複数の要因が複合的に作用するため、特定の原因を一つに絞ることは難しいとされています。

ただし、統合失調症の原因や発症メカニズムについてはまだ完全には解明されておらず、研究が進行中です。次の章では、統合失調症の治療とはどのようなものかを理解していきましょう。*3)

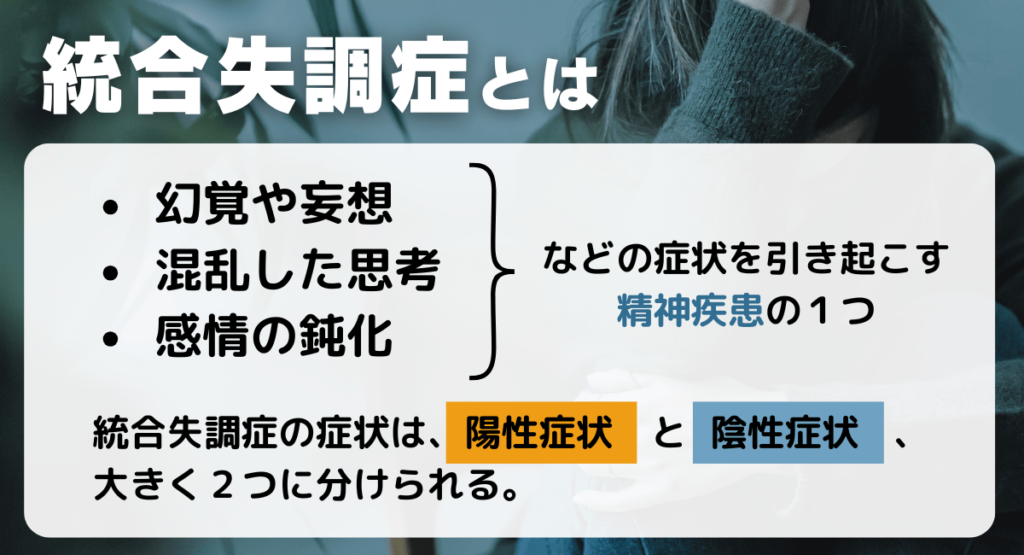

②統合失調症の症状

「統合失調症」という言葉を聞いただけでは、多くの人はその深刻さを理解するのは難しいかもしれません。しかし、この病気は患者やその周囲にさまざまな困難をもたらします。

ここでは、統合失調症に悩む人々の困難について理解を深め、その重要性を考えてみましょう。

統合失調症の代表的な症状

統合失調症の症状は大きく分けて、陽性症状と陰性症状の2つに分けられます。統合失調症によってどのような症状が出るかは、人それぞれ異なりますが、主なものとしては以下が挙げられます。

陽性症状

陽性症状は、現実とは異なる体験を伴うことが特徴です。主な陽性症状には、

- 幻聴:存在しない音や声が聞こえる

- 妄想:現実とは異なることを信じる(誇大妄想※・被害妄想※など)

などがあります。

陰性症状

陰性症状は、通常の機能が低下したり欠如したりするものです。主な陰性症状には、

- 感情の平板化:感情の表現が乏しくなる

- 無気力:活動や行動に対する興味や意欲が低下する

などがあります。

統合失調症の具体的な症状

妄想・幻覚

統合失調症の症状の1つとして、現実と異なる妄想や幻覚が現れることがあります。これは、本人にとって非常に困難な状況であり、その人の日常生活や社会生活に大きな影響を与えることがあります。

妄想や幻覚の症状があると、他人とのコミュニケーションを取る上で大きな障壁となります。そのため、周囲の人々は、患者の感情や経験を尊重し、適切なサポートを提供することが求められます。

暴言・暴力

統合失調症の人は、症状が原因で突然激しく興奮して、時には暴言を吐いたり、暴力をふるったりすることもあります。これらの行動は、本人だけでなく周囲の人々にも大きな影響を及ぼし、身体的な怪我だけでなく、精神的なダメージを負ってしまう可能性があります。

本人の症状の度合いに応じて、深い理解のもと、極度なストレスや不安を感じないような環境を整えることが大切です。

統合失調症の人が暴れだしてしまったら、周囲の安全を確保して冷静に見守りましょう。興奮が収まらないときのための薬を処方されている場合は、その薬を服用して様子を見ましょう。

もし、なかなか落ち着かず、暴れ方がひどくなる場合は、早めに助けを呼び、病院へ相談しましょう。

生活習慣の悪化

統合失調症の症状によっては、日常生活の維持や健康な生活習慣の確立が難しくなることがあります。食事・睡眠・入浴・運動など、健康的な生活が維持できるように、周囲の人のサポートが必要です。

健康的な生活習慣を送ることは、統合失調症の治療において鍵とも言えます。体力が低下したり、他の病気を併発したりしてしまうと統合失調症の治療に支障をきたす可能性があります。

健康への悪影響

統合失調症は、患者の身体的健康にも影響を与えることがあります。統合失調症の症状が原因で、

- ストレス

- 不安症

- 不眠症など睡眠障害

- 栄養失調

- 運動不足

などが、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、統合失調症の人には、身体的健康と精神的健康の両面からのアプローチによるサポートが求められます。

受診・治療の拒否

統合失調症の症状は、本人が病気であると認識できないことが少なくありません。そのため、受診や治療を拒否してしまうことがあります。

本人の意思に反して治療を強制することは難しいため、家族や周囲の人からの理解と協力が欠かせません。本人の意思を尊重しつつ、治療の必要性を説明し、本人が納得して治療を受けられるような環境を整えることが重要です。

再発に対する不安

統合失調症は再発しやすい病気です。この特徴は、症状が落ち着いている時でも本人や周囲の人を不安にすることがあります。

- 医師の指示による薬物療法の継続

- 精神的なサポート

- 健康的な生活習慣の維持

- 再発のサインを見逃さない

などに気を付け、再発への不安をできる限り和らげるようにしましょう。再発のサインを感じた場合は早めに受診し、適切な対処をとりましょう。

このように、統合失調症の人は、不安・孤独・無気力・罪悪感などを抱きやすく、自分の気持ちがまとまらない状態で過ごしています。周囲の人は否定や批判をせずに、寄り添ってあげることを心掛けましょう。

統合失調症を抱えながら暮らすことは、本人にとってもそれを支える人にとっても、簡単なことではありません。また、原因がまだはっきりしないこの病気への正しい理解は、社会として十分とは言えません。

次の章では、統合失調症と私たちの社会について考えていきましょう。*5)

③統合失調の診断

統合失調症の診断は、単一の検査で確定するものではなく、専門医による多角的な評価を経て慎重に行われます。国際的な診断基準に基づき、詳細な問診、症状の経過観察、そして他の疾患との鑑別を組み合わせることで、総合的に判断されます。この章では、その診断プロセスを5つのステップに分けて詳しく解説します。

ステップ1:専門医への相談と予約

統合失調症が疑われる症状に気づいた場合、最初のステップは精神科や心療内科などの専門医療機関に相談することです。多くの医療機関は予約制を採用しているため、事前に電話などで連絡を取り、受診の予約をします。その際、現在の症状の概要を伝えておくと、その後の診察がスムーズに進みます。初診は時間をかけて丁寧に行われることが多いため、時間に余裕を持って受診することが推奨されます。また、ご家族など、本人の最近の様子をよく知る人が付き添うことで、より正確な情報を医師に提供できます。

ステップ2:詳細な問診

診断プロセスの中核をなすのが、医師による詳細な問診です。問診では、患者本人および家族から、症状だけでなく、成育歴や生活歴、既往歴、家族歴など、幅広い情報を収集します。これにより、症状の背景にある要因を探り、診断の手がかりとします。

主な問診項目

| カテゴリ | 主な質問内容 |

|---|---|

| 現在の症状と経過 | いつから、どのような症状(幻覚、妄想、思考の混乱など)が現れたか。 症状はどのように変化してきたか。 日常生活や社会生活にどの程度の影響が出ているか。 |

| 成育歴・ 生活歴 | 出生から現在までの生活環境、学業成績、職歴、対人関係のパターン、結婚歴など。 |

| 既往歴 | これまでにかかった大きな病気や怪我、手術の経験、現在治療中の病気や服用中の薬など。 |

| 家族歴 | 血縁者に同様の症状や精神疾患の既往があるか。 |

ステップ3:国際的な診断基準に基づく評価

医師は問診で得られた情報をもとに、世界保健機関(WHO)の「ICD-10」やアメリカ精神医学会の「DSM-5」といった国際的な診断基準に照らし合わせて評価します。これらの基準は、診断の客観性と信頼性を担保するために用いられます。

DSM-5における統合失調症の診断基準(要約)

以下のうち2つ以上の症状が1ヶ月以上存在し、社会生活や職業機能に著しい低下が見られ、障害の兆候が6ヶ月以上持続することが基本的な要件となります。

1.妄想: 現実にはあり得ないことを強く信じ込む。(例:「誰かに監視されている」)

2.幻覚: 現実にはない感覚を体験する。(例:悪口を言う声が聞こえる「幻聴」)

3.まとまりのない会話: 話が頻繁に脱線したり、支離滅裂になったりする。

4.ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動: 奇妙な行動や、極端に興奮したり、逆に昏迷状態に陥ったりする。

5.陰性症状: 感情の起伏が乏しくなる、意欲が低下する、思考が貧困になるなど。

ステップ4:鑑別診断のための各種検査

統合失調症の症状は、他の精神疾患(うつ病、双極性障害など)や身体疾患(脳腫瘍、てんかん、甲状腺機能異常など)、あるいは薬物の影響によっても引き起こされることがあります。そのため、これらの他の可能性を排除し、正確な診断を下すために「鑑別診断」が行われます。必要に応じて、以下のような検査が実施されます。

- 画像検査: CTやMRIを用いて脳の器質的な異常がないかを調べます。

- 血液検査・尿検査: 甲状腺機能や感染症、薬物の影響などを確認します。

- 脳波検査: てんかんなどの脳機能の異常がないかを調べます。

- 心理検査: 認知機能や思考の特性を客観的に評価するために行われることがあります。

ステップ5:総合的な診断と告知

最終的に、医師はこれらすべての情報(問診、症状の経過、各種検査結果)を統合し、国際的な診断基準に基づいて統合失調症であるかどうかを総合的に判断します。診断が確定した場合でも、患者本人が症状の急性期で混乱している際には、まず家族に診断名を伝え、本人の状態が落ち着いてから告知されることもあります。早期に正確な診断を受け、適切な治療を開始することが、その後の良好な回復につながる最も重要な鍵となります。

④統合失調症の治療方法

統合失調症の治療は、

- 薬物療法

- 精神科リハビリテーション

の2つを組み合わせて行うことが一般的です。症状が重い場合、必要に応じて、

- ECT(Electro Convulsive Therapy:電気けいれん療法)

が行われる場合があります。

薬物療法

薬物療法は、統合失調症の治療の中心となる方法です。抗精神病薬と呼ばれる薬剤を用いて、症状の改善や再発の予防を図ります。

抗精神病薬には、

- 定型抗精神病薬

- 非定型抗精神病薬

の2つの種類があります。薬物療法は、統合失調症の症状を改善し、再発を予防するために非常に有効な方法です。

しかし、副作用が出ることもあるため、医師の指示に従って服用することが大切です。

定型抗精神病薬

定型抗精神病薬は、脳内にあるドーパミンという神経伝達物質の働きを抑えることで、陽性症状に効果を発揮します。

非定型抗精神病薬

非定型抗精神病薬は、ドーパミンだけでなく、セロトニンなどの他の神経伝達物質の働きも抑えることで、陽性症状に加えて陰性症状や認知機能障害にも効果を発揮します。

精神科リハビリテーション

精神科リハビリテーションは、統合失調症の症状や生活上の困難を改善するために、生活リズムや社会生活のスキルを身につけることなどを目的とした治療です。

- 作業療法:日常生活動作や社会生活技能を身につけることを目的とした治療

- 言語療法:コミュニケーション能力や言語能力を改善することを目的とした治療

- 認知行動療法:認知や行動のパターンを理解し、それを修正することで症状を改善することを目的とした治療

- 家族療法:家族と協力しながら、患者の症状や生活上の困難を改善することを目的とした治療

などが代表的な例です。精神科リハビリテーションは、薬物療法だけでは改善が難しい症状や生活上の困難を改善するために効果的な方法です。

ECT(電気けいれん療法)

ECTは、頭部に電気刺激を与え、脳に一時的なけいれんを誘発させることで精神疾患の症状を改善する治療法です。ECTは重いうつ病や躁病、統合失調症などの精神疾患の治療に用いられ、特に、薬物療法や精神療法で効果が得られない場合や自殺の危険性が高い場合に用いられますが、危険性がないわけではありません。

主な副作用として、

- 記憶障害(短期記憶障害、長期記憶障害)

- 頭痛

- 吐き気

- 筋肉痛

- 不安

- 混乱

などを招くことがあります。これらの副作用は、ECTを繰り返すほど重度になる傾向があります。このため、ECTでの治療は、危険性と有効性をよく理解した上で、慎重に検討して行う必要があります。

統合失調症の経過において大事なこと

治療の目標

統合失調症の目標は、単に症状をなくす完治だけではなく、回復(リカバリー)を目指すことです。回復(リカバリー)とは、症状や障害と上手に付き合いながら、その人らしい充実した生活を送れるようになることを指します。

この大きな目的を達成するために、治療は主に以下の3つの具体的な目的を持って進められます。

経過における大事なこと

統合失調症における大事なことはいくつかありますが、中でも特に重要な項目を5つ挙げましたので確認していきましょう。

早期発見・早期治療

統合失調症は、早期に適切な治療とサポートを受けることが非常に重要です。早期介入によって、症状の悪化を防ぎ、患者の生活の質を向上させることができます。

また、早期の治療やサポートによって、将来のリスクを減らし、統合失調症の影響を最小限に抑えることができます。症状が現れたら、できるだけ早く医療専門家に相談し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

無理をせず、十分な休養をとる

急性期(症状が激しい時期)では、まずは薬物療法で症状を鎮め、安心できる環境で十分な休養をとることが最優先です。一方休息期(症状が落ち着き始める時期)には、症状は軽減しますが、意欲がわかない、疲れやすいといった状態(陰性症状や消耗状態)が続くことがあります。この時期に焦って活動を再開しようとすると、再発につながりやすいです。無理をせず、エネルギーが回復するのを待つことが重要です。

ストレス管理と生活リズムの安定

経過観察においては、ストレス管理と生活リズムの安定させることが大切です。統合失調症はストレスに弱い側面があるため、自分なりのストレス解消法を見つけること、ストレスの多い環境を調整することが大切です。また、睡眠・覚醒のリズムを整え、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることも、心身の安定にもつながります。また、アルコールや違法薬物は、症状を悪化させたり、薬の効果を妨げたりするため、避ける必要がありますので注意しましょう。

周囲のサポートと理解

孤立しないことように、ご家族、友人、医療スタッフ、支援機関など、相談できる相手やサポート体制を持つことが非常に重要です。また、ご家族の理解大切でご家族が病気を正しく理解し、ご本人を責めたり、過度に干渉したりせず、安定したサポートを提供することが、ご本人の回復を助けます。ご家族自身も支援(家族教室、家族相談など)を受けることが役立ちます。

「リカバリー」という視点

「完治(病気になる前に完全に戻ること)」を目指すだけでなく、「症状と付き合いながら、自分らしい充実した生活を送ること(=リカバリー)」を目標にすることが現実的であり、重要です。病気があっても、仕事、趣味、人間関係などにおいて、その人なりの目標を見つけ、主体的に人生を歩んでいくことを支援します。

悪化させないために統合失調症の人がしてはいけないこと

服薬の中断

統合失調症の治療において、薬物療法は非常に重要です。自己判断で服薬を中断すると、症状が悪化し、再発のリスクが大幅に高まります。再発を繰り返すたびに、症状が重くなったり、回復が難しくなったりすることがあります。薬の量や種類を変えたい場合でも、必ず事前に医師に相談してください。

衝動的な行動

統合失調症の症状によっては、感情のコントロールが難しくなり、衝動的な行動をとってしまうことがあります。焦って行動したり、大きな決断をしたりすることは、後悔につながる可能性があります。気持ちが不安定だと感じたときは、一人で抱え込まず、家族や支援者に相談し、落ち着いて対処することが大切です。

孤立すること

病気の症状や自身の状態を気に病み、人との交流を避けてしまうと、社会から孤立してしまいがちです。孤立は孤独感を強め、精神的な負担を増やす原因となります。無理のない範囲で、家族や友人、支援者との交流を続けることが大切です。地域には、精神保健福祉センターやデイケア施設など、社会とのつながりを保つための様々な支援機関があります。

無理をすること

回復のためには、心身ともに十分な休息が必要です。「早く良くならなければ」と焦って頑張りすぎると、かえってストレスが増し、症状が悪化する可能性があります。自分のペースを大切にし、疲れたと感じたら無理せず休むようにしましょう。日常生活のなかで、少しずつできることを増やしていくことが、回復への近道です。

生活リズムの乱れ

不規則な生活は、心身のバランスを崩す原因になります。特に、睡眠不足は精神状態に悪影響を及ぼしやすいため、注意が必要です。規則正しく食事をとり、適切な睡眠時間を確保することで、体調が安定し、病気の回復を助けることにつながります。できる範囲で、毎日同じ時間に起きる、寝るなどの簡単なルールを決めてみましょう。

家族や周囲の人が統合失調症の人にしてはいけないこと

統合失調症の人と接する際には、病状の回復を妨げたり、本人の苦痛を増大させたりするような行動を避けることが非常に重要です。統合失調症の人に対する以下の行動は絶対に避けるようにしましょう。

感情的に批判したり、責めたりしない

統合失調症の症状や行動を、本人の人格の問題として捉えないことが重要です。感情的に怒ったり、非難したりする言動は、本人をさらに孤立させ、強いストレスを与えてしまいます。

また、「頑張って」「早くよくなって」といった一方的な励ましや、「~しなさい」といった命令口調は、本人にとって大きなプレッシャーとなり、かえって病状の悪化につながる可能性があります。まずは、本人のつらい気持ちに寄り添い、落ち着いた態度で接することが大切です。

幻覚や妄想を頭ごなしに否定しない

幻覚や妄想は、本人にとって現実そのものです。「そんなものは存在しない」「あなたの勘違いだ」と頭ごなしに否定すると、本人は理解してもらえないという不信感を募らせ、さらに追い詰められてしまいます。かといって、症状に同調したり、肯定したりすることも避けるべきです。

本人の訴えをまずは受け止め、「つらいね」「何か不安なことがあるの?」といった共感の言葉をかけることで、安心感を与えることができます。

自己判断での服薬中断を促さない

統合失調症の治療において、薬物療法は非常に重要です。服薬を勝手に止めさせたり、「薬に頼るのはよくない」といった誤った認識で減薬を勧めたりすることは、再発の最大のリスクとなります。

再発を繰り返すことで、症状が重くなったり、認知機能障害が進行したりする可能性が高まります。服薬の量や種類については、必ず医師と相談し、指示に従うようにしてください。

何でも先回りして手伝わない

病気だからと過度に世話を焼くことは、本人の自立心や自信を奪ってしまいます。統合失調症の回復には、少しずつ自分でできることを増やしていく過程が欠かせません。本人が自分でやろうとしていることを、失敗を恐れて先回りして手伝ってしまうと、自分で問題を解決する力が育ちません。

本人が自立に向けて一歩踏み出せるよう、本人の意思を尊重し、見守る姿勢が大切です。

社会との接点を奪わない

病気だからといって、外出を禁止したり、人間関係を制限したりすることは避けてください。社会との接点を失うことは、孤立感を深め、社会復帰を遠ざけてしまう原因になります。本人の意思や体調を尊重した上で、少しずつでも社会とつながる機会を失わないように支援することが重要です。地域活動支援センターや就労移行支援事業所など、社会参加をサポートする様々な機関があります。

統合失調症と社会

厚生労働省の調べでは、2017年(平成29年)の時点で、統合失調症の患者数は63.9万人と発表されています。しかし、統合失調症の人のなかには医療機関にかかっていない人、途中で治療をやめてしまう人も多く、現在日本にはおよそ80万人ほど、医療機関によっては100万人ほどの統合失調症患者がいると推測しています。

【精神疾患を有する総患者数の推移】

現在の社会では、統合失調症に対する理解がまだ不十分な部分があります。多くの人々が統合失調症についての正しい知識を持っておらず、そのために偏見や誤解が広がっています。統合失調症の人々は、その症状や行動によって、誤解されやすく、孤立感や差別を経験することが多いのです。

統合失調症に対する社会的偏見

社会的偏見は、統合失調症の人々の社会参加を阻む大きな原因となっています。統合失調症の人々は、

- 危ない人、怖い人というイメージ

- 仕事や学校で働けない、役立たずだというイメージ

- 結婚や出産ができない、家族として不適格だというイメージ

- 統合失調症の人々が自らの病気や症状をコントロールできるという誤った考え方

といった偏見を持たれることがあります。これらの偏見は、差別や孤立を招く原因となります。

社会的偏見との闘い

統合失調症に対する社会的偏見に立ち向かうためには、まず正しい情報を広めることが重要です。統合失調症は、ただの個人の弱さや怠慢ではなく、脳の疾患であり、誰にでも起こりうるものです。

統合失調症の人々は、病気によってさまざまな困難を抱えています。しかし、彼らは決して病気そのものではありません。誰もが、1人の人間として尊重され、理解される権利を持っているのです。

私たちにできること

私たちひとりひとりが、統合失調症に対する理解を深め、行動を起こすことで、社会の偏見をなくすことにつながります。社会に統合失調症に関しての正しい知識を広め、統合失調症の人々が、安心して社会の中で生きられる社会を実現していきましょう。

ここまでさまざまな角度から統合失調症についてみてきましたが、統合失調症にかかったことのない人にとって、統合失調症の人の生活がどのようなものかは想像するのが難しいかもしれません。次の章では統合失調症を抱える人の体験談を紹介します。*6)

統合失調症を抱える人の実際の生活

厚生労働省が提供する「こころの病 克服体験記」から、ある男性の統合失調症体験談を紹介します。

不登校気味だった小学校・中学校時代

僕は「統合失調症」です。でも、いつからその病気が始まったのか、じつはあまりよく分かりません。僕の場合、小学校から不登校気味で、精神科にはときどき通っていました。…

中学も不登校でした。その頃、僕は昼夜逆転の生活をしていました。夜中に家の中を歩き回るので、母が不眠症になりました。また、自分でも気づかないうちに顔をしかめるなどの”変顔(へんがお)”をしており、姉にも気味悪がられていました。

コンビニでのトラブルがきっかけで統合失調症と判明

そんなある日のこと、僕は外でトラブってしまいました。コンビニに肉まんを買いにいき、「肉まんの味がいつもと違う」と店員に文句を言ったんです。翌日も味が違う。また文句を言いました。そしたら、奥のほうでサッと隠れる店員がいました。

僕は、そいつが肉まんに毒を入れたんだと思い、コンビニの店長に教えました。そしたら店長が「お詫びに行きますから住所と名前を教えてください」って言い、教えたら、母が家から飛んできて、僕は連れ戻されました(笑)。それで母が市民病院の精神科に僕を連れていき、「統合失調症」と診断されたそうです。

病状が悪化した高校時代

高校時代の僕は「統合失調症」の薬を飲みながら、通学していました。高校といっても、毎日通うスタイルの普通の高校ではありません。サポート校という出席に厳しくない高校です。そして、その高校の卒業間際、僕は女性の先生に恋をして、あえなく失恋しました。人間関係のトラブルに弱い僕にとって、それは非常に衝撃であり、病気が悪化して一気に妄想が増えてしまいました。

最初は、僕が失恋したことを近所の人が噂しているような気がしました。耳を塞いでも声が聞こえるんです。テレビのニュースも僕の失恋ニュースを流すし、バラエティでもみんなが僕のことを笑っている・・・。

そのうち「先生に恋するようなバカは学校の恥だから死ね」という声が聞こえてきたので、僕は2階の部屋から飛び降りました。でも2階からの飛び降りでは大ケガをしただけ。そのまま病院へ入院しました。でもその頃の僕は、現実と妄想の区別がついておらず、拉致されたんだと思い悲しくて大泣きしました。…

入院で病状が改善

入院して、薬で落ち着き、医師や臨床心理士の人に病気の説明を受け、だんだん妄想と現実の区別がつくようになりました。

でもすぐには退院せずに、同じように心の病を持つ入院患者と「対人トレーニング」とか「カラオケ大会」に参加していました。そこで仲間が得られ、コミュニケーションの難しさと楽しさを知りました。それまでの僕は、母と学校の先生しか話したことがなかったけど、初めていろんな人と交流でき、貴重な入院体験だったと思います。

病気と共存できるように

僕は退院後、なんと大学を受験し合格しました。本を読むことは好きだったので、国語の基礎力があったのだと思います。とりあえず大学生になった僕ですが、病院のデイケアには通い続けました。医師やカウンセラー、作業療法士の方などは、親とは違い、専門的なアドバイスをくれます。やはり、母親だけでなく他人からの支えが必要だったと思います。おかげで大学は5年かかりましたが、無事卒業しました。…

昔の僕にとって、統合失調症とは、”突然来て、いつのまにか消えていく謎の病気”でした。でも、今では「こういう時にやってくるな」と分かり、早めに薬の量を調節して、早く治すので、”謎の病気”ではなくなってきています。病気と自分をよく知れば、だんだん、病気にコントロールされなくなります。自分が病気をコントロールできるようになるまで、いろいろな人の手を借りて、頑張っていこうと思います。

体験談の最後に、彼は「病気と自分をよく知れば、だんだん、病気にコントロールされなくなります。」と言っています。また、周囲の人との協力の大切さや、病気をコントロールできるようになりたいという前向きな気持ちも語られています。

統合失調症でない人にとって、統合失調症の症状は理解するのが難しいことかもしれません。

しかし、この病気について学び、正しい知識を得ることで、統合失調症の人々に偏見を持つことなく、支援することができるようになります。あなた自身、また、あなたの周囲の人に、もし統合失調症のサインが現れたとき、知識があれば早期発見につなげることができるのです。*7)

統合失調症に関するよくある疑問

ここまで見てきて、統合失調症という病気の複雑さ、困難が少しは理解できたでしょうか。この章では、統合失調症に関するよくある疑問に、わかりやすく回答していきます。

統合失調症は薬で治るの?

統合失調症の治療には、主に薬物療法が用いられます。ただし、薬物療法だけで統合失調症を完全に治すことは難しいと考えられています。

そのため、薬物療法に加えて、心理療法やリハビリテーションなどの治療も重要です。

統合失調症とうつ病の違いは?

統合失調症とうつ病は、精神疾患の中でも異なる症状や特徴を持っています。統合失調症は、幻覚や妄想、感情の鈍さ、社会的な離れなどの症状がみられる疾患ですが、うつ病は、悲しみや無気力感、興味や喜びの喪失などの症状が中心となる疾患です。

統合失調症は、幻覚や妄想といった症状が中心であり、場合によっては人格の変化や行動の異常も見られることがあります。一方、うつ病では、悲観的な考え方や自己評価が低下し、自殺願望を持ちやすくなることが特徴です。

統合失調症の人は思い込みが激しい?

統合失調症の方に「思い込みが激しい」と感じられる症状は、妄想と呼ばれるものです。これは、客観的な事実とは異なることを、訂正されても揺るがない強い確信を持って信じ込んでしまう状態です。

例えば、「誰かに監視されている」「自分の悪口を言われている」といった被害妄想や、「自分は特別な存在だ」といった誇大妄想などがあります。

これは本人の性格や単なる「思い込み」とは異なり、病気の症状として脳の機能に変化が起きているために起こります。そのため、周囲がいくら説得しても、本人はそれが現実だと強く信じているため、考えを改めることは非常に難しいです。

したがって、統合失調症の人は単に「思い込みが激しい」のではなく、病気によって妄想という症状を抱えていると理解するのが適切です。

統合失調症かもしれないサインは?

国立精神・神経医療研究センターでは、統合失調症のサイン・症状を以下のように紹介しています。統合失調症は、本人には現実に感じられているので、それが病気だとは気が付きにくいといわれています。

周囲の人が気づいて、医療機関にかかることが早期発見のために大切です。

幻覚や妄想のサイン

- いつも不安そうで、緊張している

- 悪口をいわれた、いじめを受けたと訴えるが、現実には何も起きていない

- 監視や盗聴を受けていると言うので調べたが、何も見つけられない

- ぶつぶつと独り言を言っている

- にやにや笑うことが多い

- 命令する声が聞こえると言う

そのほかのサイン

認知機能の障害

- 日常生活における理解力が低下したり、記憶力が低下して、社会生活における問題解決能力が低下する

会話や行動の障害

- 話にまとまりがなく、何が言いたいのかわからない・相手の話の内容がつかめない

- 作業のミスが多い

意欲の障害

- 打ち込んできた趣味、楽しみにしていたことに興味を示さなくなった

- 人づきあいを避けて、引きこもるようになった

- 何もせずにゴロゴロしている

- 身なりにまったくかまわなくなり、入浴もしない

感情の障害

- 感情の動きが少なくなる

- 他人の感情や表情についての理解が苦手になる

どのように統合失調症の人をサポートすればいい?

統合失調症の人をサポートするためには、まず病気を理解し、受け入れることが大切です。その上で、日常生活のサポートを行います。

それぞれの希望やニーズを尊重しながら、ゆとりのある生活を送ることがベースとなります。統合失調症の人が、適度に楽しみながら、リラックスすることができる時間を大切にし、無理なく精神科リハビリテーションに取り組めるようにサポートしましょう。

- 病気は誰のせいでもない

- 家族は味方

- 回復に向けたイメージを持つ

- 医師とこまめなコミュニケーションをとる

などのことを忘れず、相互理解と信頼を保ちながら治療を進めることが重要です。

統合失調症の治療は、人それぞれ、症状や度合いによって異なります。統合失調症の治療は、患者やその家族、医療専門家、精神保健専門家などが協力し、総合的なサポートを提供することが必要です。

統合失調症の治療は、確かに困難な場面も含まれますが、適切なサポートを受けることで、症状の軽減や社会生活の改善に向けた道のりを、それぞれのペースで歩むことができます。治療においては、本人の周囲の人も希望を持ち、前向きに取り組むことが重要です。*4)

統合失調症とSDGs

統合失調症への理解とサポートが果たす役割は、持続可能な開発目標(SDGs)において、医療や社会の在り方を深く考え、より良い未来を目指すために重要な位置を占めています。統合失調症を持つ人々が社会において正しく理解され、健康で豊かな生活を送ることができるようにすることは、SDGsの達成に向けた取り組みの一環となります。

特に関係の深いSDGs目標を確認してみましょう。

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を

統合失調症の人々は身体的、精神的な健康や福祉に関してさまざまな困難に直面しています。適切な治療を受けることで、症状をコントロールし、健康的な生活を送ることが可能になります。

そして統合失調症への正しい理解やサポートによって、

- 早期発見・早期治療の促進

- 社会復帰の支援

など、社会的な包摂を促進し、福祉を向上させることができます。適切な支援があれば、統合失調症の人々も社会の一員として、自己実現を図ることができます。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

統合失調症の人々は、学習や就労に困難を抱えることがあります。その中で、統合失調症への理解と支援を充実させることで、当事者の人々の学習や進路選択を継続できるように支援することができます。

また、統合失調症患者の就労支援を通して、就労率の向上が期待されます。就労が進めば、自立した生活を送ることができるようになります。

統合失調症への理解と支援は、SDGs目標4:質の高い教育をみんなに、の実現に欠かせない取り組みです。

SDGs目標8:働きがいも経済成長も

統合失調症患者の就労率は、一般の人口と比べて低い傾向にあります。

統合失調症への理解と支援を進めることで、統合失調症患者が能力や適性に応じた仕事に就き、自立した生活を送れるように支援することができます。また、統合失調症患者が働きやすい職場環境を整えることも重要です。

社会の理解と支援を通して、統合失調症患者が安心して働ける環境を整えることができます。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

統合失調症に対する偏見や誤解が根強く残っており、統合失調症の人々は、社会から排除されてしまうことが、現実ではまだ起こっています。その結果、彼らの権利や機会が制限され、不平等が生じることがあります。

統合失調症への正しい理解やサポートによって、統合失調症に対する偏見や誤解を解消し、統合失調症の患者さんが社会で活躍できる環境を整えることで、不平等をなくし、包摂的な社会を実現することに貢献できます。

統合失調症は、適切な理解やサポートによって、病気をコントロールし、社会で活躍できる病気です。統合失調症への正しい理解やサポートを広げ、SDGs目標の達成に貢献しましょう。*8)

>>各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

「ストレス社会」と呼ばれる日本では、統合失調症の有病率はおよそ0.7〜1%といわれ、決して少ない数字ではありません。100人に1人くらいは発症してもおかしくない病気なのです。

あなた自身、また、あなたの周囲の人に、もし統合失調症のサインが現れたとき、知識があれば早期発見につなげることができます。

また、統合失調症の人が、病気によって差別や偏見を受けることなく、安心して生きられる社会にすることも重要です。そのためにも、

- 統合失調症に関する正しい知識の普及

- 統合失調症の人への支援体制の整備

- 統合失調症に対する社会的偏見の解消

は欠かせません。この機会に、このような社会的偏見や、病気の存在を正しく理解し、将来の社会がより公正で住みやすいものとなるように行動しましょう!

知識を広める、周囲に気を配るなど、あなたが無理なくできることからで構いません。また、あなたの世界を広げるために、このような知識を学び続けることを心がけてください。

より良い社会は、正しい知識によってつくられるのです。

<参考・引用文献>

*1)統合失調症に関するよくある疑問

国立精神・神経医療研究センター『統合失調症』

WIKIMEDIA COMMONS『VanGogh 1887 Selbstbildnis』

WIKIMEDIA COMMONS『Natsume Soseki photo』

Amazon『【Amazon.co.jp限定】玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY 〜星路(みち)〜 in 仙台〔CD〕(メガジャケ付)』

Amazon『統合失調症がやってきた (幻冬舎こころの文庫)』

大塚製薬『活き活き暮らすためのQ&A』

厚生労働省『当事者・家族等による、精神障害者に対する理解促進等に資する普及啓発方法の開発』

厚生労働省『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と精神保健福祉行政の現状について』(2023年)

厚生労働省『こころの耳Q&A』

日本精神神経学会『テーマ1: 統合失調症とは何か』

産経新聞『片田珠美(136)玉置浩二さんも苦しんだ…「倫太郎」にはなれない精神科の現状』(2015年5月)

大塚製薬『【特別企画】すまいるナビゲーターに松本ハウスがやってきた!』

*2)統合失調症とは

国立精神・神経医療研究センター『統合失調症』

厚生労働省『統合失調症』

厚生労働省『e-ヘルスネット 統合失調症』

厚生労働省『精神障害(精神疾患)の特性(代表例)』

厚生労働省『統合失調症患者の状態と退院可能性』

大塚製薬『統合失調症ABC 3.病気の経過と症状は?』

大塚製薬『脳科学から見た統合失調症』

*3)統合失調症の原因

NHK『統合失調症 病名の歴史と3つの症状』(2023年9月)

NHK『統合失調症の原因と症状チェック、なりやすい人とは』(2021年7月)

大塚製薬『脳科学から見た統合失調症』

国立精神・神経医療研究センター『統合失調症』

京都府『〈統合失調症〉 統合失調症とは』

厚生労働省『統合失調症(とうごうしっちょうしょう)』

*4)統合失調症の治療について

神奈川県立精神医療センター『修正型通電療法(m-ECT)』

大塚製薬『回復を促す家族の接し方』

大塚製薬『お薬について 1.抗精神病薬はどんなお薬ですか?』

厚生労働省『家族や友人が統合失調症になったとき』

NHK『統合失調症の再発率と治療法、薬とリハビリを組み合わせた方法とは』(2022年7月)

厚生労働省『こころもメンテしよう 統合失調症』

*5)統合失調症に悩む人の困難とは

NHK『これだけは知ってほしい!統合失調症の悩み・困りごと(前編)症状 周囲との関係』(2020年5月)

NHK『これだけは知ってほしい!統合失調症の悩み・困りごと(後編)不安 社会に向けて』(2020年5月)

ncnp病院『第2章 精神障害をもつ人の生活の困難の特徴』

*6)統合失調症と社会

厚生労働省『精神疾患を有する総患者数の推移 参考資料』p.3(2022年6月)

厚生労働省『精神障害(精神疾患)の特性(代表例)』

日本障害者リハビリテーション協会 情報センター『ある統合失調症患者の地域生活』(2007年9月)

アステラス製薬『ご家族のための統合失調症との向き合いかた』

*7)統合失調症を抱える人の実際の生活

NHK『“殺してしまうかもしれない” 追い詰められる統合失調症患者の家族』(2022年6月)

高橋 清久『第2章 精神障害をもつ人の生活の困難の特徴 』

大塚製薬『統合失調症とは』

厚生労働省『僕の統合失調症体験』

厚生労働省『病気(統合失調症)を認めない母との1年間』

木村 由美, 天賀谷 隆『統合失調症を持つ人の家族の体験の様相』(2020年)

*8)統合失調症とSDGs

経済産業省『SDGs』

この記事を書いた人

running.freezy ライター