人と人とのつながりが生み出す価値、それがソーシャルキャピタルです。信頼・規範・ネットワークを基盤に、地域活性化や福祉、教育など多様な分野で活用されるこの概念は、社会課題の解決や持続可能な未来の実現に欠かせません。

誰もが日常生活で実践できる醸成方法や具体的な事例を通じて、より良い社会を築くヒントを探ります。人と人との信頼と協力が織りなす、より良い社会へのヒントを探求しましょう。

目次

ソーシャルキャピタルとは

ソーシャルキャピタル(Social Capital)とは、人々の間に存在する社会的なつながりを資源として捉える概念です。この資源は、目に見えないものの、社会や組織の効率性を高めたり、幸福度の向上につながったりする重要なものです。

近年、国際機関や企業、学術界で注目されており、地域社会の結束や経済活動を支える基盤として認識されています。

ソーシャルキャピタルの定義と重要性

ソーシャルキャピタルは、人と人とのつながりや結束、コミュニケーションといった社会的要素を中心に構築されます。米国の政治学者ロバート・パットナムは、「個人間のつながり、すなわち社会的ネットワークおよびそこから生じる互酬性と信頼性の規範」と定義しています。

ソーシャルキャピタルの3つの要素

ソーシャルキャピタルは、「信頼」「規範」「ネットワーク」の3つの要素から構成されています。

- 信頼

信頼は人々の関係性をスムーズにし、協力を促進します。 - 規範

規範は社会的ルールや価値観を指し、共通の行動基準を提供します。 - ネットワーク

ネットワークは人々のつながりを表し、情報や資源の共有を可能にします。

これらの要素が相互に作用することで、社会の効率性や協調行動が向上し、様々な課題解決につながります。

ソーシャルキャピタルの4つの側面

また、OECDはソーシャルキャピタルを以下の4つの側面から捉えることを提案しています。

- 個人的ネットワーク: 個人間で形成される信頼や絆

- 市民参加: 社会活動への積極的な関与

- 社会的ネットワーク・サポート: 地域や組織内での相互支援

- 信頼と協調の規範: 社会全体で共有される価値観や規範

これらの要素が組み合わさることで、人々が協調的に行動し、集合的行為問題※を解決しやすくなる環境が整います。

ソーシャルキャピタルがもたらす効果

ソーシャルキャピタルは主に以下のような効果をもたらします。

- 経済活動の効率化

信頼関係が市場インフラとして機能し、取引コストを削減します。 - 幸福度向上

人々がつながりを感じることで心理的安心感が増し、未来の幸福(Well-Being)を支える資源となります。 - 地域再生への貢献

地域コミュニティでの協力が活発化し、持続可能な地域づくりに寄与します。

このように、ソーシャルキャピタルは経済・社会・環境など多方面で活用可能な重要な資源として位置付けられています。次の章では、ソーシャルキャピタルの歴史を紐解いていきましょう。*1)

ソーシャルキャピタルの歴史

ソーシャルキャピタルの概念は、20世紀初頭から現代に至るまで、様々な研究者によって発展してきました。この概念の進化は、社会科学の分野に大きな影響を与え、現代の政策立案にも重要な役割を果たしています。

初期の研究と概念の誕生

ソーシャルキャピタルという言葉が初めて使用されたのは、1916年のことです。アメリカの教育学者L.J.ハニファンが、農村地域の学校教育の改善に関する論文で、この概念を紹介しました。

ハニファンは、地域コミュニティの関与が学校の機能向上に不可欠であると主張し、善意や仲間意識、相互の共感などを「ソーシャルキャピタル」と呼びました。

概念の発展と拡大

1961年には、アメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブズが都市計画に関する著作で「ソーシャルキャピタル」という言葉を再び取り上げ、ネットワークの価値を表す概念として使用しました。その後、1977年にアメリカの経済学者グレン・ラウリーが人種間の所得格差の分析にこの概念を応用しました。

1986年になると、フランスの社会学者ピエール・ブルデューは、ソーシャルキャピタルを文化資本、経済資本と並ぶ重要な資本の一つとして位置づけました。ブルデューは、人脈や社会的ネットワークが個人の社会的地位の獲得や維持に重要な役割を果たすと主張しました。

パットナムの研究と概念の普及

ソーシャルキャピタルが広く注目されるきっかけとなったのは、1993年に発表されたアメリカの政治学者ロバート・パットナムの研究です。パットナムは著書「哲学する民主主義」で、イタリアの地方政府のパフォーマンスの違いをソーシャルキャピタルの観点から分析しました。

この研究では、イタリア北部では水平的なネットワークと高い社会的信頼が見られ、制度の効率が高かった一方、イタリア南部では垂直的なネットワークと低い社会的信頼が支配的で、制度の非効率さが目立ちました。

この違いは、ソーシャルキャピタルの豊かさの差に起因すると結論づけられ、ソーシャルキャピタルが民主主義の機能に重要な役割を果たすことが示唆されました。

2000年には、パットナムが「Bowling Alone」を出版し、アメリカ社会におけるソーシャルキャピタルの減少傾向を包括的なデータを用いて実証的に分析しました。この研究は、ソーシャルキャピタルの重要性を広く認識させる契機となりました。

国際機関による取り組み

2000年代に入ると、OECD※や世界銀行※などの国際機関もソーシャルキャピタルの重要性に着目し始めました。OECDはソーシャルキャピタルの測定手法や指標の開発に取り組み、世界銀行は貧困撲滅を目的としたソーシャルキャピタル形成のための事業を展開しました。

日本でも、JICA独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agency:独立行政法人国際協力機構)がソーシャルキャピタルの研究成果を、実際の政策づくりや事業計画に活かせるよう、より実用的な観点から研究を進めています。

ソーシャルキャピタルの概念は、その誕生から100年以上の歴史を経て、今や社会科学の重要な理論的枠組みの一つとなっています。この概念は、コミュニティの結束力や社会の効率性を理解する上で欠かせないものとなり、現代の政策立案にも大きな影響を与えています。*2)

近年ソーシャルキャピタルが注目を集める背景

ソーシャルキャピタルは、現代社会が直面する様々な課題に対する解決策として、急速に注目を集めています。人と人とのつながりや信頼関係が希薄化する中、その重要性が再認識されています。

ここでは、ソーシャルキャピタルが注目されている理由について考えていきましょう。

社会の変化と課題

現代社会では、人々のつながりの希薄化が進んでいます。この背景には以下のような要因があります。

- 成果主義・自己責任論の台頭による組織内の横のつながりの希薄化

- 終身雇用の崩壊による人間関係の流動化・不安定化

- 核家族化・非婚化による家族のつながりや近所づきあいの減少

これらの変化は、社会の安定性や個人の幸福感に影響を与えており、ソーシャルキャピタルの重要性が再認識される契機となっています。

経済・社会問題への対応

ソーシャルキャピタルは、例えば以下のような経済・社会問題の解決に貢献する可能性があります。

- 地域経済の活性化

- 介護問題や環境問題への取り組み

- 失業率の低下

- 犯罪発生率の低下

- 災害からの早期復旧

特に、貧富の格差拡大や経済政策の限界が指摘される中、人々の信頼関係を基盤とした解決策が求められています。

企業経営における重要性

企業においても例えば以下のような目的で、ソーシャルキャピタルの重要性が認識されています。

- 組織内の結束力強化による業務効率の向上

- 社会的信用の獲得による企業価値の向上

- CSRや社会貢献活動との連携

急速に変化する経営環境において、「人と人とのつながりを基盤とした強い組織づくり」が注目されています。

ソーシャルキャピタルへの注目は、単なる社会現象ではなく、現代社会が直面する多様な課題に対する包括的なアプローチとして認識されています。今後も、その重要性は増していくと考えられます。*3)

【分野別】ソーシャルキャピタルの活用事例

ソーシャルキャピタルは、地域・福祉・職域・教育など多様な分野で具体的な成果を生み出しています。信頼関係やネットワークを基盤にしたこれらの事例は、社会課題解決の新たなアプローチとして注目されています。

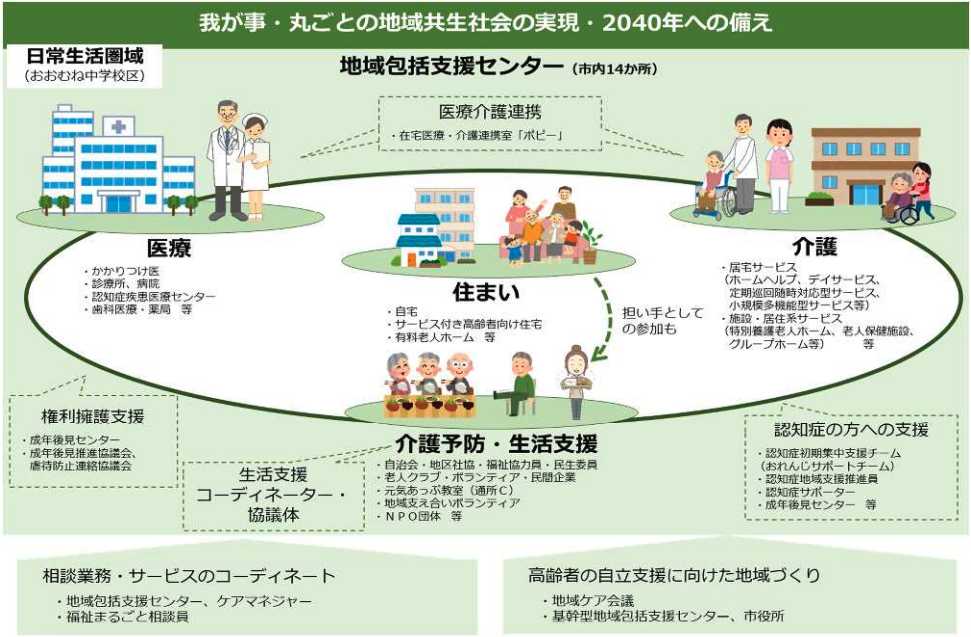

福祉分野:地域包括ケアの推進(山形県)

【山形市版 地域包括ケアシステムの姿】

福祉分野のソーシャルキャピタル活用例では、山形県の地域包括ケア推進の取り組みが代表的です。「第8次山形県保健医療計画」では、ICTを活用した地域医療情報ネットワークの構築に力を入れており、患者の診療情報を共有する登録累計患者数が平成28年の66,000人から令和3年には140,000人に増加しました。

また、県は在宅健康管理システムを導入し、高齢者の自宅にバイタルセンサーやTV電話を設置して、センターと連携した健康管理や遠隔医療・介護支援を実現しています。これらの取り組みにより、高齢者の健康意識向上と早期対応が可能となり、地域全体で支える体制が強化されています。

地域活性化:歴史資源を活用した街づくり(滋賀県長浜市)

【NAGAHAMA GLASS FES 2021のポスター】

滋賀県長浜市の黒壁スクエアを中心とした地域活性化の取り組みは、地域住民、企業、行政が連携し、信頼と協力に基づく「ソーシャルキャピタル」を構築することで、大きな成功を収めています。例えば株式会社黒壁が主催の「NAGAHAMA GLASS FES」は、多くの来場者を集め、地域住民の交流を促進しました。

このようなガラス工芸を核とした観光地化の他にも、

- 歴史的町並みの保存・活用

- 地元住民・企業との連携

- イベント開催

- まちづくり会社の設立

- インフラ整備

などの取り組みにより、黒壁スクエア自体の来街者数も大幅に増加し、年間200万人以上が訪れる観光地へと発展しています。この取り組みにより、黒壁スクエア周辺の閉店した店舗が並ぶ通りに活気が戻り、大きな経済効果を上げています。

職域連携:企業と地域の協働モデル(愛知県豊橋市)

【地域のスーパーマーケットが実施する移動販売車の様子】

企業と地域の協働では、愛知県豊川市の事例が好例として挙げられます。牛久保地区では、地域福祉懇談会で、多くの高齢者が買い物に行くことが大変で困っていることが課題として挙がり、企業と地域の協働による買い物支援の取り組みが行われています。

まずは、生活支援コーディネーターが中心となり、地域の高齢者へのニーズ調査を実施しました。調査結果を踏まえ、スーパーマーケットの移動販売車と連携する方針が決定し、平成31年3月より、移動販売車の利用が開始されています。

この取り組みにより、高齢者が身近に買い物を楽しめるだけでなく、新たな地域の「集いの場」が創出されました。この事例は、高齢者の生活支援と地域コミュニティの活性化を同時に実現しています。

教育現場:高校生が主導する地域プロジェクト(鳥取県)

【「食の6次産業化プロデュサー育成講座」の様子】

鳥取県では、学生に焦点を当てた地域活性化への取り組みが進められています。鳥取県立農業大学では高校生と大学生を対象に「食の6次産業化プロデューサー育成講座」を開催しています。

講座では6次産業化※の基礎や食品加工、流通について学び、実際に地元ワイナリーや市場を視察しています。この取り組みにより、

- 地域資源を活用した商品開発や販売のノウハウを習得し、地域活性化への貢献意識が高まった

- 地元農家や企業との連携を通じて、実践的なビジネススキルとコミュニケーション能力が向上

- 卒業後の地元定着率が向上し、地域経済の担い手としての意識を醸成

などの成果が報告されています。このような活動は、若い人達の地域への愛着を深め、地元定着率向上につながる可能性があります。

これらの事例は、信頼関係とネットワークが生み出す相乗効果を実証しています。次の章では、こうした成果を生み出す具体的な醸成方法について解説します。*4)

ソーシャルキャピタルを醸成するためには

ソーシャルキャピタル醸成の本質は、良好な人間関係の構築が社会全体の基盤を強化する、といったような日常的な交流の積み重ねにあります。個人から国レベルまで、様々な階層でできる取り組みを考えてみましょう。

個人レベルの取り組み

個人レベルでの取り組みは、日常的な行動から始まり、地域や職場での信頼関係を築く基盤となります。

挨拶や声かけの実践

日常的に近所の人々と挨拶を交わすことで、信頼関係の基礎を築きます。これにより、地域内の「結束型」ソーシャルキャピタルが強化されます。

地域活動への参加

清掃活動やイベントに参加することで、多様な人々とのつながりが生まれます。これは「橋渡し型」ソーシャルキャピタルを醸成し、新たな情報や機会へのアクセスを可能にします。

SNSでの地域情報発信

地域の魅力や課題をSNSで共有することで、オンライン上のコミュニティが形成されます。物理的な距離を超えた「ネットワーク型」ソーシャルキャピタルの構築が期待できます。

地域・企業レベルの取り組み

地域や企業では、人々の交流を促進し、多様な関係を築く取り組みが重要です。

定期的な交流イベントの開催

地域や職場での定期的なイベント開催は、人々の交流機会を増やし、「結束型」と「橋渡し型」の両方のソーシャルキャピタルを強化します。

多世代交流の場の創出

高齢者と若者が交流できる場を設けることで、世代間の理解が深まり、多様性を尊重する「橋渡し型」ソーシャルキャピタルが醸成されます。

地域課題解決プロジェクトの実施

地域や企業が抱える課題に対して、協働でプロジェクトを立ち上げることで、問題解決能力が向上し、「結束型」ソーシャルキャピタルが強化されます。

【市町村及び保健所の役割】

国レベルの取り組み

国レベルでの取り組みは、全国的な政策や制度を通じて、社会全体のソーシャルキャピタルを強化します。

ボランティア活動の支援制度整備

ボランティア休暇制度の推進など、個人の社会参加を促進する政策により、「橋渡し型」ソーシャルキャピタルの醸成が全国的に進みます。

地域コミュニティ活性化政策の実施

空き家活用や公共スペースの整備など、人々が集える場所を増やすことで、地域全体の「結束型」ソーシャルキャピタルが強化されます。

このような取り組みを通じて、個人、地域、企業、国の各レベルでソーシャルキャピタルを醸成することが重要です。一人ひとりの小さな行動が、社会全体の信頼関係とネットワークを築く基盤となります。*5)

ソーシャルキャピタルとSDGs

ソーシャルキャピタルとSDGsは、持続可能な社会の実現という共通の目標を持っています。どちらも、人々の協力と信頼関係を基盤として、社会課題の解決を目指すという点で深く結びついています。

SDGsが掲げる17の目標は、ソーシャルキャピタルの醸成によって達成がより近づくと考えられます。特に影響の強いSDGs目標を見ていきましょう。

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を

ソーシャルキャピタルの醸成は、地域社会の健康増進に大きく貢献します。信頼関係や互助ネットワークの構築により、健康情報の共有や相互支援が促進され、特に高齢者や弱者の健康管理が向上します。

また、地域のつながりが強化されることで、メンタルヘルスの改善や孤立防止にも効果があり、全体的な健康と福祉の向上につながります。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

教育分野におけるソーシャルキャピタルの活用は、学習環境の改善と教育の質の向上に貢献します。地域住民が学校運営に参加したり、企業が職業体験の機会を提供したりすることで、多様な学習機会が創出されます。

こうした取り組みは、子どもたちの学びの質を高め、生涯学習の基盤を形成するのに役立ちます。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

ソーシャルキャピタルは、持続可能な都市づくりの核心となります。地域住民の協力関係が強化されることで、防災活動や環境保護活動がより活発になります。

例えば、地域の清掃活動や緑化プロジェクトへの参加が増えることで、住みやすい街づくりが進みます。また、地域の文化活動や伝統行事の継承も、ソーシャルキャピタルの醸成を通じて促進され、地域の魅力向上につながります。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

ソーシャルキャピタルは、平和で包摂的な社会の構築に重要な役割を果たします。信頼関係や社会規範の強化により、紛争解決や犯罪防止が促進されます。

また、多様な人々のネットワークが形成されることで、社会の透明性が高まり、公正な制度の構築や維持が容易になります。

SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

ソーシャルキャピタルは、この目標の達成に最も直接的に寄与します。異なるセクター間の協力や、地域を超えた連携を促進することで、SDGs全体の実現に向けた取り組みが加速します。

例えば、企業、NPO、行政が協働でプロジェクトを実施することで、それぞれの強みを活かした効果的な問題解決が可能になります。

このように、ソーシャルキャピタルの醸成は、SDGsの目標達成に向けた重要な基盤となります。人々の信頼関係や協力体制を強化することで、社会全体の問題解決能力が向上し、持続可能な開発が促進されます。

今後も、ソーシャルキャピタルの重要性を認識し、その醸成に向けた取り組みを継続することが、SDGsの実現には不可欠です。*6)

まとめ

ソーシャルキャピタルは、人々の信頼関係やネットワークを通じて社会の発展と個人の幸福を促進する重要な概念です。この概念は、地域社会の結束力を高め、経済活動を活性化させ、さらにはSDGsの達成にも大きく貢献します。

最新の研究によると、幼少期に両親以外の信頼できる人々との豊かなつながりを持っていた人は、成人後の主観的幸福感が高いことが明らかになっています。これは、ソーシャルキャピタルの重要性が生涯を通じて影響を及ぼすことを示唆しています。

また、ソーシャルキャピタルの醸成は文化や経済状況によって異なります。例えば、先進国では技術を活用したコミュニティ形成が進む一方、開発途上国では伝統的な相互扶助システムの再評価が進んでいます。

これらの多様なアプローチを尊重しつつ、普遍的な価値としてのソーシャルキャピタルを育むことが重要です。

個人レベルでは、地域活動への参加や異なる背景を持つ人々との交流を積極的に行うことで、ソーシャルキャピタルの醸成に貢献できます。また、デジタル技術を活用して、物理的な距離を超えたつながりを築くことも可能です。

あなたの日常生活の中で、どのようなソーシャルキャピタルが存在しているでしょうか?また、それをどのように強化し、周囲の人々と共有できるかを考えてみましょう。

ソーシャルキャピタルの理解を深めることは、個人の幸福感を高めるだけでなく、社会全体の持続可能性を向上させる鍵となります。一人ひとりが信頼と協力の輪を広げることで、より強靭で包摂的な社会を築くことができるのです。

今日から、あなたの周りの人々とのつながりを大切にし、持続可能で豊かな社会を創造していく一歩を踏み出してみませんか?*7)

<参考・引用文献>

*1)ソーシャルキャピタルとは

国土交通省『まちづくり・地域づくりとソーシャル・キャピタル』(2019年5月)

内閣府NPO『II ソーシャル・キャピタルという新しい概念』

内閣府NPO『ソーシャル・キャピタル』

内閣府NPO『参考資料1 ソーシャル・キャピタルを巡る先進諸国の動向』

内閣府NPO『ソーシャル・キャピタルからみる日本の違和感ー企業に求められる姿勢』(2023年9月)

厚生労働省『ソーシャル・キャピタル』

全国公益法人協会『ソーシャル・キャピタル』

厚生労働省『住民組織活動を通じたソーシャル・キャピタルの醸成・活用にかかる研修の進め方』

文部科学省『社会資本(ソーシャル・キャピタル)の概念と地域再生における意義』

安田 雪,塩原 剛『ソーシャルキャピタルは絆か、しがらみか』

科学技術振興機構『なぜ、社会的孤立は問題なのか?』(2024年3月)

JICA『第3章 ソーシャル・キャピタルの計測手法』

日経ビジネス『2024年ランキング、上位は50代の悲痛 必要なのは「迷わない」精神』(2024年12月)

経済産業研究所『家計所得とOECDの四分類の下でのソーシャルキャピタル』

経済産業研究所『第11回「マイクロファイナンスとソーシャルキャピタル-信頼の果たす役割」』

*2)ソーシャルキャピタルの歴史

JICA『第1章 ソーシャル・キャピタルとは何か』

駒澤大学『ソーシャル・キャピタル研究の歴史的変遷』(2002年)

佐藤 誠『社会資本とソーシャル・キャピタル』

北井 万裕子『パットナムのソーシャル・キャピタル概念再考―共同体の美化と国家制度の役割―』(2017年3月)

Wikipedia『ソーシャル・キャピタル』

*3)近年ソーシャルキャピタルが注目を集める背景

日本総研『なぜ今ソーシャル・キャピタルなのか -前編- ~その研究の変遷と今日的意義~』(2003年11月)

日本総研『なぜ今ソーシャル・キャピタルなのか-後編-~その研究の変遷と今日的意義~』(2003年12月)

東北大学『子供時代のソーシャルキャピタルが成人期のウェルビーイングの鍵 ー幼児期の社会的つながりの重要性ー』(2024年8月)

日経BP『データから見る「健康になれるまち」第8回 ソーシャル・キャピタルを「見える化」、災害に強く健康なまちをつくる』(2022年10月)

運輸総合研究所『公共交通とソーシャルキャピタル』(2023年3月)

坂本 治也『日本のソーシャル・キャピタルの現状と理論的背景』

山内 直人『コミュニティにおけるソーシャル・キャピタルの役割』(2010年)

山内 直人『「地域再生におけるソーシャル・キャピタルの役割」』

古河 幹夫『ソーシャル・キャピタルの概念と政策的含意』(2005年)

国土交通省『ソーシャル・キャピタルは地域の経済成長を高めるか?-都道府県データによる実証分析-』(2005年12月)

JICA『開発に影響を与えるソーシャル・キャピタルの活用と形成』

日本ファシリテーション協会『ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)を整理してみる』

高尾 総司『職場のソーシャル・キャピタルと健康経営――外向きで緩やかなネットワークの醸成が好影響をもたらす可能性』(2016年12月)

日本経済研究センター『現代的課題の処方箋となり得るか―ソーシャル・キャピタルと地域(上)』(2010年12月)

日本経済研究センター『地域イノベーションに有効―ソーシャル・キャピタルと地域(下)』(2011年3月)

上田 和勇『現代企業経営におけるソーシャル・キャピタルの重要性』(2010年3月)

*4)【分野別】ソーシャルキャピタルの活用事例

山形県『第4章/基本的理念及び目標』

山形県『この土地で暮らし続けるために』

黒壁『NAGAHAMA GLASS FES イベント終了のお知らせ』(2023年10月)

国土交通省『地域で育まれた伝統的な営みを活かしたまちづくりの進展~滋賀県長浜市の『歴史まちづくり計画(第2期)』の認定~』(2020年8月)

豊川市社会福祉協議会『No.2『地域と社会資源を繋いだ買い物支援~スーパーAの移動販売車~』』

鳥取県『【学校行事ほか】高校生が食の6次産業化の基礎を学びました』(2023年7月)

厚生労働省『ソーシャルキャピタルを育てる・活かす!地域の健康づくり実践マニュアル』

厚生労働省『住民組織との協働におけるそれぞれの役割』

厚生労働省『地縁の乏しい地域における住民組織活動』

厚生労働省『職域をベースとしたソーシャル・キャピタルの醸成と活用』

国際プロジェクト研究室『「 援助と社会関係資本 」~ ソーシャルキャピタル論の可能性 ~』(2008年6月)

田中 瑞季,梅崎 修『地域コミュニティにおけるソーシャルキャピタル―神楽坂地域の喫茶店を事例にして―』

鬼丸 正明『「ソーシャル・キャピタル」:スポーツ論への可能性』(2007年)

Money Forward『ソーシャルキャピタルとは?重要性やメリット、企業での活用事例を解説!』(2024年4月)

尾島 俊之『職域や学校をベースとしたソーシャル・キャピタルの醸成と活用』

杉本 智『ソーシャル・キャピタルと学習一一成人の学習に注目して一一』

山内 直人『防災・災害復興における防災・災害復興、雇用創出、地域振興分野における活用と課題 ソーシャル・キャピタルの役割』(2011年11月)

山形県『山形県地域包括ケア総合推進センター業務内容』

長浜市『長浜市歴史的風致維持向上計画』(2024年3月)

長浜市『湖(うみ)の辺(べ)のまち長浜未来ビジョン』(2025年3月)

長浜市『長浜市 文化芸術振興ビジョン』(2022年3月)

滋賀県『歴史まちづくり法』(2019年4月)

国土交通省『歴史的なまちなみを生かした中 心市街地の活性化』

黒壁スクエア『NAGAHAMA GLASS FES 2021』(2021年9月)

合同会社ひといき『滋賀県長浜市で初となる「長夜の芸術祭〜プロローグ〜」が開催決定!14組の若手作家が展示やワークショップをお届けします』(2024年11月)

鳥取県『6次産業化・農商工連携』

鳥取県『農商工連携・6次産業化について』

鳥取県『ふるさと大好き! 地域で活躍する若者たち』

鳥取県『自立して 心豊かに生きる 未来を創造する 鳥取県の人づくり』

鳥取県『鳥取県元気づくり総合戦略』

このまち食堂『豊川の名物を各地にお届けしPRする移動販売車』

ATSUMI FOOD OASIS『移動スーパー「とくし丸」』

*5)ソーシャルキャピタルを醸成するためには

厚生労働省『住民組織活動を通じたソーシャル・キャピタル醸成・活用にかかる手引き』(2015年3月)

厚生労働省『住民組織活動を通じたソーシャルキャピタルの醸成と活用』(2014年)

厚生労働省『組織の立ち上げや推進員等養成のポイント』

厚生労働省『PDCAサイクルに基づく住民組織との協働』

厚生労働省『ソーシャル・キャピタルの醸成におけるOJTのあり方』

厚生労働省『ソーシャルキャピタルの醸成・活用における行政の役割』

農林水産省『「農村のソーシャル・キャピタル」~豊かな人間関係の維持・再生に向けて~』(2007年6月)

柏田 慎也,髙橋 良平『地域コミュニティにおけるソーシャル・キャピタルの醸成に関する考証』(2024年4月)

坂本 治也『ソーシャル・キャピタル論の構図』(2007年7月)

蘇 暁娜『ソーシャル・キャピタルの醸成における地域の文脈的要因に関する分析 : 松江市淞北台地区の歴史に着目して』(2025年3月)

日本総合研究所『日本のソーシャル・キャピタルと政策~日本総研 2007 年全国アンケート調査結果報告書~』(2007年)

運輸総合研究所『グリーンスローモビリティの導入とソーシャルキャピタルの醸成』(2023年9月)

厚生労働省『住民組織との協働におけるそれぞれの役割』

*6)ソーシャルキャピタルとSDGs

池下 譲治『ソーシャル・キャピタルと持続可能な地域社会に向けての一考察』

日本総研『SDGs 観点で振り返る東京2020~ソーシャルキャピタルの醸成にスポーツが寄与~』(2021年10月)

*7)まとめ

厚生労働省『地域における保健活動の推進に向けて』(2023年8月)

農林水産省『今年度の振り返り 今後、FCPをどう活かしますか』(2025年2月)

農林水産省『農業法人の持続可能性と価値創造プロセスの解明』(2024年12月)

労働政策研究・研修機構『「当事者の意思の尊重と参加」を大事にした「こころの健康」に向けた対策を ――厚生労働省が2024年版厚生労働白書を公表』(2024年10月)

日本経済新聞『東北大、子ども時代のソーシャルキャピタルと成人期の主観的幸福感には有意な正の相関があることを明らかに』(2024年8月)

Yahoo!ニュース『社会関係資本のダークサイド指摘 強者と弱者の構造的課題に迫る―稲葉 陽二『ソーシャル・キャピタル新論: 日本社会の「理不尽」を分析する』松原 隆一郎による書評』(2024年12月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。