これからの未来、あなたの愛車が単なる移動手段ではなく、街の信号機や他の車、さらにはインターネット上の膨大な情報とリアルタイムに交信を始めたら、どんなに安全で快適なドライブが実現するでしょうか。そんな未来の鍵を握るのが、V2X(Vehicle to Everything)です。

V2Xとは「あらゆるモノ」がつながる次世代の通信技術です。この技術により実現することや課題、現状をわかりやすく解説します。

目次

V2X(Vehicle to Everything)とは

V2X(Vehicle to Everything)とは、車両がリアルタイムにあらゆる対象とデータ通信を行い、安全性・効率性・利便性を大きく高める次世代の基盤技術です。人間のドライバーや自動運転システムが、目に見えない危険を察知したり、先の交通状況を予測したりできるようになり、まさに車に「第六感」を与える技術と言えるでしょう。

このV2Xを正しく理解するうえで、まずはその多彩な「対話」の相手を知ることから始めましょう。

V2Xを構成する多彩な「対話」の相手

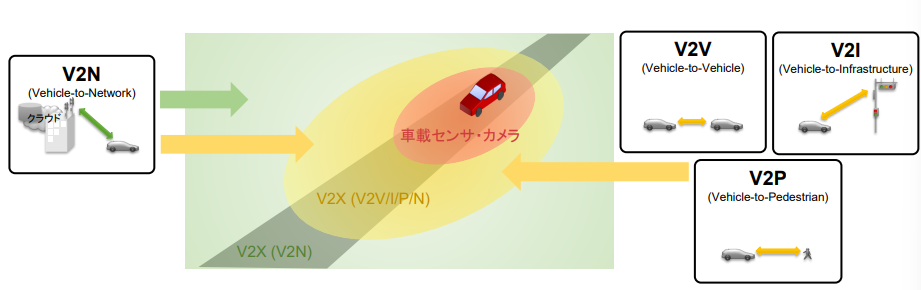

V2Xは、「Vehicle to Everything」の言葉通り、通信する対象によって主に以下の4つに分類されます。これらの通信が連携することで、一台の車のセンサーだけでは決して把握できない周辺状況の共有や、遠隔地の情報の活用が可能になります。

【セルラーV2X※】

V2V(Vehicle to Vehicle):車車間通信

車両同士が直接通信し、

- 互いの位置

- 速度

- ブレーキ

といった情報を交換します。追突防止やスムーズな合流支援に役立ちます。

V2I(Vehicle to Infrastructure):路車間通信

車両が信号機や道路に設置されたセンサーといったインフラと通信します。見通しの悪い交差点での出会い頭の事故防止などに貢献します。

V2N(Vehicle to Network):車・ネットワーク間通信

車両が携帯電話網などを介してクラウドやインターネット上のサーバーと通信します。最新の地図情報や広範囲の渋滞情報を取得します。

V2P(Vehicle to Pedestrian):歩車間通信

車両が歩行者の持つスマートフォンなどと通信し、飛び出しなど通行者の動きを事前に検知して事故を防止します。

社会の神経網となるV2IとV2N

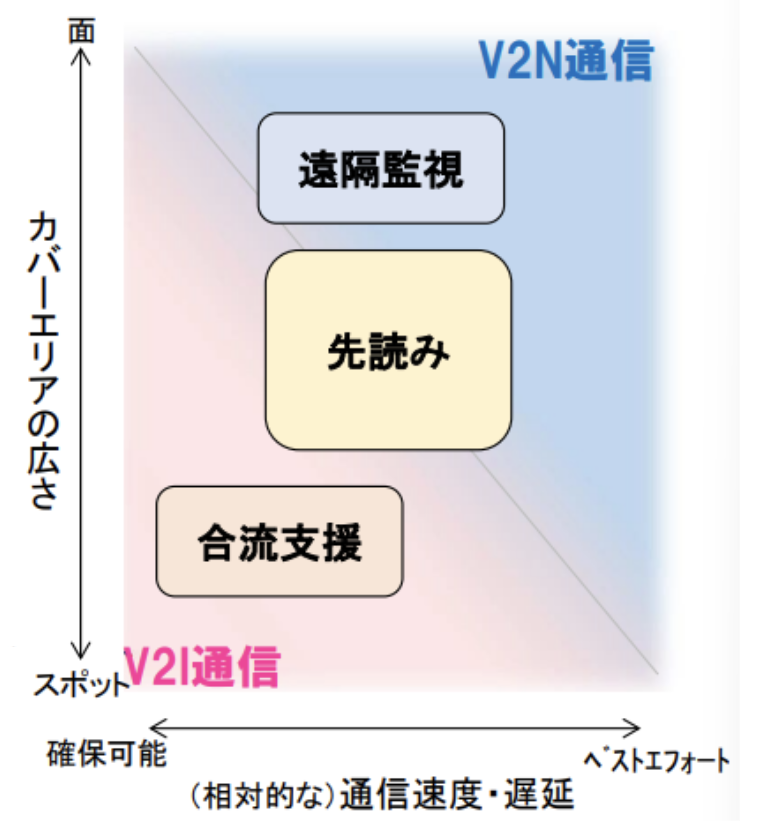

上記の通信形態の中でも、特に社会インフラとして重要な役割を担うのがV2IとV2Nです。

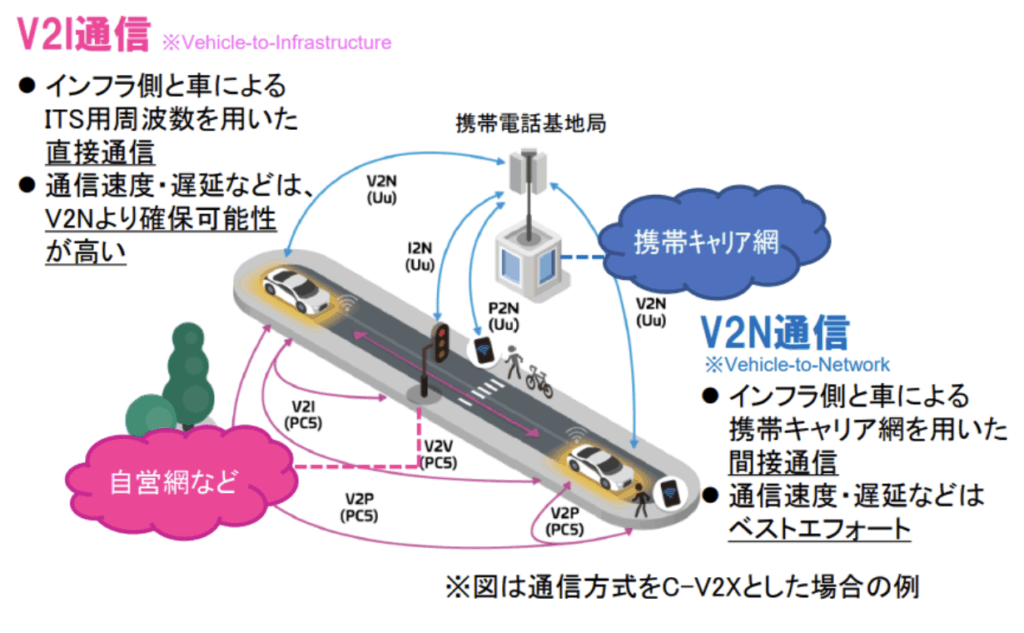

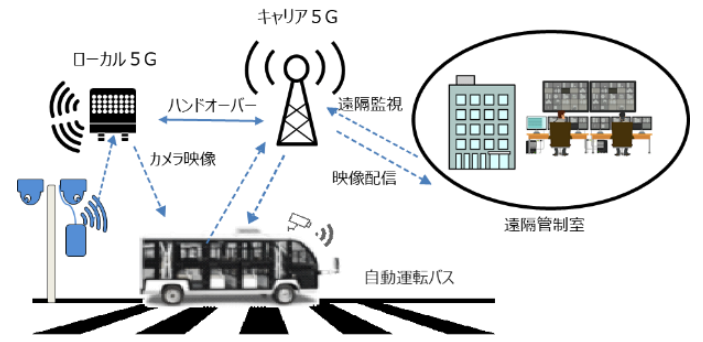

【V2I/V2N通信】

V2Iの役割

V2I(路車間通信)は、前述の通り、道路インフラと車両が直接通信する技術です。日本ではITS(高度道路交通システム)の一環としてV2I通信が推進されており、総務省も、2025年度までに全国50カ所程度で自動運転レベル4※のバスや、物流車両などの社会実装を目指す中で、その基盤となる情報通信インフラの整備を進めています。

これにより、ヒューマンエラーによる事故を未然に防ぎ、スムーズな交通流を実現します。

V2Nの役割

一方でV2N(車・ネットワーク間通信)は、自動車などのモビリティをスマートフォンのようにモバイル通信網を活用したクラウド連携するデバイスへと進化させます。携帯電話網(5G、将来的には7G)を通じてクラウドと接続し、

- 大容量の地図データ

- リアルタイムの災害・気象情報

- 各種エンタメサービス

などを瞬時に受信・更新します。さらに、搭載されたソフトウェアを遠隔アップデートして常に最新の状態に保つなど、モビリティの価値そのものを継続的に高める役割も担っています。

このようにV2Xは、V2Iによる「その場の安全性と広域の情報提供」と、V2Nによる「広範囲の利便性と拡張性」、そしてV2VやV2Pによるきめ細かな連携を組み合わせることで成り立っています。車を社会のネットワークに組み込むことで、私たちの移動はもっと安全で、快適で、効率的なものへと進化していくのです。*1)

V2Xの接続先

【760MHz帯 V2X通信の利用状況】

V2Xがモビリティに与える情報はどこから来るのでしょうか。V2Xの実現には、車両と外部世界をつなぐ多様な情報通信インフラが不可欠です。

これは、スマートフォンがWi-Fiルーターや携帯電話基地局とつながることで真価を発揮することに似ています。私たちの日常生活の中で静かに働き始めている、未来の移動を支えるV2Xの接続先とその役割を見ていきましょう。

路側機(RSU)が担う「点の安全」

交差点やカーブといった特定の場所に設置され、V2I(路車間通信)の要となるのが路側機(RSU:Road Side Unit)です。信号機のポールなどに取り付けられ、周辺のカメラやセンサーが捉えた情報を集約し、車に知らせる「地域の情報ハブ」として機能します。

例えば、見通しの悪い交差点で、車両のセンサーでは捉えきれない死角にいる歩行者の情報をリアルタイムで提供し、出会い頭の事故防止に大きく貢献します。

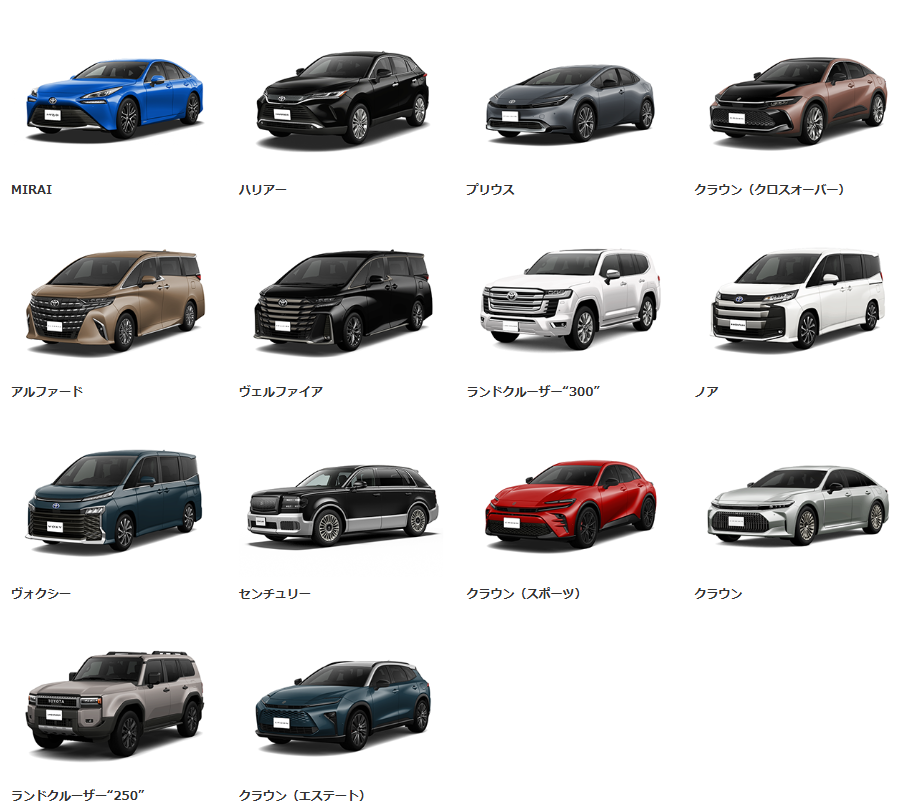

日本では760MHz帯を使用する「ITS Connect」システムが2015年から実用化されており、対応する車載器を搭載した車両は着実に普及が進んでいます。

【TOYOTAの「ITS Connect」搭載車種の例】

携帯電話基地局が担う「面の管理」

より広域をカバーするV2N(車・ネットワーク間通信)を支えるのが、私たちが日常的に利用する携帯電話基地局です。NTTドコモなどの通信キャリアが整備を進めており、特に5G、その中でも超低遅延を実現する5G SA(スタンドアローン)は、自動運転車の遠隔監視・運行管理に不可欠とされ、都市部を中心に整備が進行中です。

カーナビが広範囲の渋滞情報を取得したり、車のソフトウェアを遠隔で更新したりできるのは、この広域ネットワークのおかげです。

車載機(OBU)が可能にする「動的な連携」

V2Xシステムの中で、車両側の通信を担う心臓部が車載機(OBU:On-Board Unit)です。この機器が、車両を単なる移動手段から「移動する通信拠点」へと変貌させます。OBUは、GPSによる位置情報、速度、ブレーキ状況といった情報を、定期的な間隔で周囲の車(V2V)や路側機(V2I)に送信し、同時に他からの情報を受信・処理します。

これにより、個々の車両が持つ状況認識能力をネットワーク全体で共有・強化できるのです。

このようにV2Xは、路側機による「点の安全」、基地局による「面の管理」、そして車載機による「動的な連携」が相互に補完し合うことで、信頼性の高い交通システムを構築します。これらのインフラが社会に広がることで、私たちの移動はより予測可能で安心なものへと変わっていくでしょう。*2)

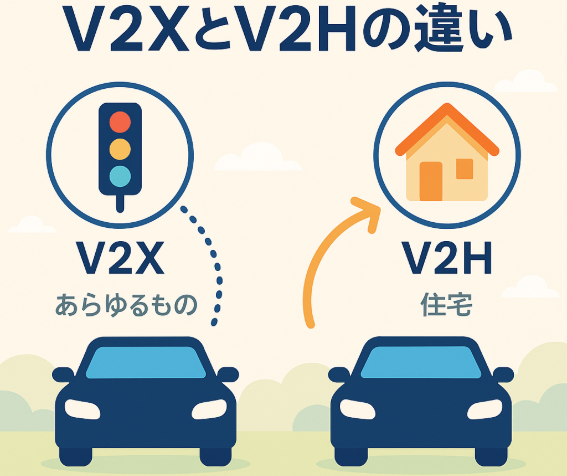

V2XとV2Hとの違い

「V2X」と「V2H」、名前は似ていますが、一方は社会全体の交通システムを革新する技術、もう一方は私たちの家庭生活を支える身近なシステムであり、その概念は全く異なります。それぞれの本質的な違いと独自の価値を、最新の状況を踏まえて見ていきましょう。

目的と役割の違い:社会の交通網か、家庭の電力網か

V2XとV2Hの最も重要な違いは、その目的と役割にあります。

V2X(Vehicle to Everything)の目的

V2X(Vehicle to Everything)は、車両が交通インフラ、他の車両、歩行者、ネットワークなど「あらゆるもの」と情報通信を行う技術です。その最大の目的は、交通システム全体の安全性と効率性を高めることにあります。

主に公共インフラとして整備が進められますが、近年は物流の運行管理やカーシェアといった民間の商用サービスでの活用も進むなど、幅広い分野での貢献が期待される社会基盤技術です。

V2H(Vehicle to Home)の目的

一方、V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車(EV)と家庭との間で電力をやり取りする技術です。家庭のエネルギー効率化や、災害時の非常用電源確保を目的とした住宅設備であり、個人の暮らしに密着した役割を担います。

技術と普及段階の違い

技術的なアプローチと普及の段階も大きく異なります。

V2Xの技術と普及段階

V2Xは、無線通信技術を用いて車両の位置や速度といった情報を瞬時に共有し、事故防止や渋滞緩和を実現します。日本では2015年に「ITS Connect」が実用化され、対応インフラの整備と車両の増加に伴い、その普及は広がりつつある段階にあります。

V2Hの技術と普及段階

対するV2Hは、パワーコンディショナーという電力変換技術を核とし、EVを「走る蓄電池」として活用します。すでに個人レベルで導入可能な成熟した技術であり、太陽光発電と組み合わせることで電気代削減も期待できます。

2025年8月現在、設置費用は本体価格・設置費込みで100万〜120万円程度(補助金適用前)程度です。

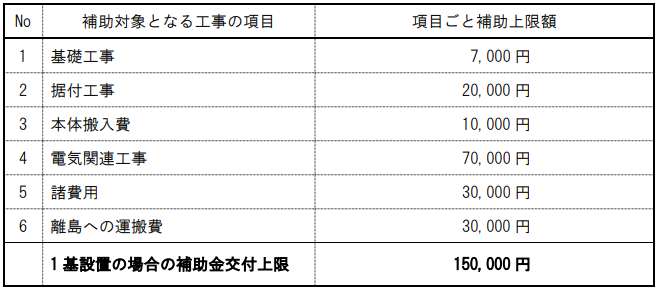

V2Hの購入には国からの補助金制度があります。個人宅向けのV2Hへの補助金は、

- 本体購入:最大50万円(50万円を上限とする購入費の2分の1)

- 工事費:最大50万円

つまり合計で最大65万円(2025年度)です。

【V2H充放電設備設置工事の項目と補助金交付上限額(工事費への補助金)】

また、自治体によって、太陽光発電システムやEV・PHVを同時に購入するとさらに補助金が受けられる制度もあります。ただし、この上乗せ措置は国のCEV補助金ではなく、各自治体独自の助成制度ですので、お住まいの自治体の申請要件・公募期間を必ずご確認ください。

このように、

- V2Xは「社会全体の交通最適化を目指す、普及が加速する未来技術」

- V2Hは「家庭のエネルギー自立を支援する、現在進行形の技術」

です。両者はそれぞれ異なる価値を提供し、相互に補完しながら持続可能な社会の実現に貢献していきます。*3)

V2Xで実現すること

V2Xが普及すると、私たちの日常生活はどう変わるのでしょうか。実証段階から実用化へと進む具体的な成果を見ながら、V2Xが描く未来社会の姿を探っていきましょう。

交通安全の革命:「事故を未然に防ぐ」技術へ

V2Xがもたらす最も重要な効果は、交通事故の大幅な削減です。例えば、モビリティ同士が通信するV2V技術により、特定の条件下ではヒューマンエラーに起因する事故の発生を大幅に抑制できるとの試算もあり、安全な交通社会の実現が期待されています。

実用化されている例として、

- 見通しの悪い交差点で車両センサーでは捉えきれない死角の情報をインフラから受信し、ドライバーに警告するシステム

- 前方車両の急ブレーキ情報が瞬時に後続車群に伝わることで、高速道路での玉突き事故のリスクを低減

などがあります。これらは、個々のモビリティの安全性能を高めるだけでなく、交通全体で危険を共有し、回避する新たなステージと言えるでしょう。

物流と移動の効率化:「ムダのない流れ」をつくる技術

V2Xは、社会を支える物流の効率化と、私たちの日常的な移動のストレス軽減に大きく貢献します。物流業界では、トラックの「隊列走行」の実用化に向けた大規模な実証実験が国内外で進められています。

後続車が先頭車に電子的に連結して追従することで空気抵抗を減らし、燃費が5~10%程度改善したという報告もあります。将来的には、高速道路での自動運転トラックの実用化という構想もあり、人手不足の解消が期待されています。

私たちの普段の移動においても、信号情報と連携して無駄な加減速を削減する技術の実証が進んでおり、よりスムーズで快適な運転体験の実現が視野に入っています。

社会インフラとしての進化:「もしも」に備え、街を賢くする技術

V2Xは、災害対策やスマートシティの実現など、より大きな社会インフラとしても機能します。その多くは実証段階にありますが、社会課題を解決する大きな可能性を示しています。

災害時の活用例として、EVを非常用電源とする取り組みがあります。スポーツクラブのルネサンスと東京電力EPによる実証では、EVバスが災害時に建物の電源として機能することが確認されました。

また、愛媛県では、V2Xと個人間の電力取引を組み合わせ、平時のCO2削減と災害時の電源確保を両立させるシステムの実証が行われました。

【Woven City】

静岡県裾野市(ウーブン・シティ)では、トヨタが建設を進める未来都市の実証実験が進められています。ここでは、街全体がV2Xを前提に設計されており、自動運転車がインフラや建物と通信して、人やモノを最も安全かつ効率的に運びます。

このようにV2Xは、交通安全、物流、防災、都市管理といった多岐にわたる分野で、実証から実装へと着実に歩みを進めています。一つ一つの技術が社会に浸透していくことで、私たちの移動と生活は、より安全で豊かなものへと変わっていくでしょう。*4)

V2Xのメリット

【中国 世界初の完全自動運転バス「アポロン」】

V2Xの普及は、交通のコネクティビティを通じて私たちの日常の移動を根本から変える潜在力を秘めています。この革新的な技術が社会に与える影響を見ていきましょう。

交通安全の飛躍的向上

V2Xの最大のメリットは、交通事故の大幅な削減効果です。車両間や車両とインフラとの間でリアルタイム通信により、事故リスクを事前に回避できます。

死角の情報共有により、見通しの悪い交差点での出会い頭事故リスクを大幅に低減します。また、前方車両の急ブレーキ情報が瞬時に後続車群に伝わることで、高速道路での玉突き事故を防止します。

交通効率の最適化と経済効果

V2Xは交通流の最適化により、移動時間の短縮と燃料消費量削減を実現します。欧州委員会の研究では、V2X対応アプリケーションにより移動時間を最大15%短縮し、燃料消費量とCO2排出量を約10%減少させる可能性が示されています。

信号機との連携により無駄な加減速を削減し、渋滞情報の事前共有で最適なルート選択が可能になります。これにより運転ストレスが軽減され、快適な移動体験を実現します。

経済産業省の試算では、交通流改善効果により2050年には国内で1,320万t-CO2の削減ポテンシャルがあるとされています。

このように、V2Xは交通安全性の向上と効率化を同時に実現し、経済・環境の両面で大きなメリットをもたらす技術として、大きく期待がよせられています。*5)

V2Xのデメリット・課題

V2Xは多くのメリットをもたらす一方で、この技術が社会に広く普及するには、避けて通れない課題が存在します。V2Xの実用化に向けて解決すべき、主な課題を確認してみましょう。

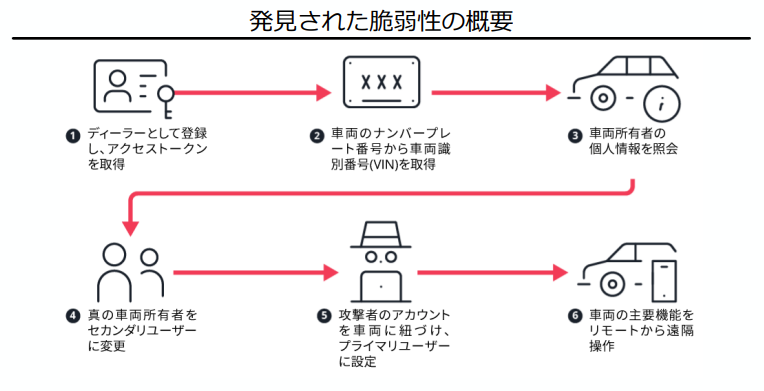

サイバーセキュリティの脅威

V2X通信は常にサイバー攻撃のリスクにさらされます。悪意のある第三者によるデータ改ざんや偽情報の送信は、交通システム全体を危険に陥れる可能性があります。

V2Xサイバーセキュリティ市場の高い成長予測は、この分野への対策の重要性が世界的に高まっていることを示しており、人命に関わるからこそ、極めて高度な対策が求められます。

【従来の自動車にはないサイバーセキュリティ上のリスクの例】

膨大なインフラ整備コスト

V2X普及の大きな障壁が、全国規模でのインフラ整備に必要な莫大な費用です。

- 路側機の設置

- 5G基地局の整備

- 設置後の運用・保守

などにも継続的なコストが発生します。その費用負担のあり方は大きな政策課題であり、導入の遅れによる地域間のデジタル格差の発生も懸念されています。

国際標準化と相互運用性の問題

V2Xには、

- DSRC(Dedicated Short-Range Communications):専用周波数760MHz帯を使い、車車間や路車間通信に特化した短距離無線通信規格

- C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything):携帯電話網(4G/5G)を活用し、車両とあらゆる対象の通信を広域・低遅延で実現する通信方式

といった複数の主要な通信規格があり、国や地域によって採用方針が分かれています。また、同じ方式の中でも実装レベルでの差異が生じる場合があり、異なるメーカーの機器間で完全に通信できるかという相互運用性の確保が課題となっています。

世界中の車やインフラがスムーズにつながるための、グローバルなルール作りが急がれています。

このようにV2Xの普及には、技術的・経済的・政策的な課題が複数存在し、産官学が連携した包括的なアプローチが必要です。次の章では2025年8月時点でのV2Xの最新動向を紹介します。*6)

V2Xの最新動向

【Google関連会社ウェイモの自動運転車】

V2X技術はもはや「未来の構想」ではありません。社会を具体的に変える「現実の力」へと大きく舵を切る転換点に到達しているのです。

V2Xによる未来のモビリティ社会を形作る最先端の動向を見ていきましょう。

次世代通信規格への移行:5.9GHz帯V2Xの実証本格化

日本政府は2030年頃を目標に、国際標準である5.9GHz帯V2Xの導入を本格化させる方針です。これにより、世界中の車やインフラとのやり取りがスムーズになります。

その重要な一歩として、総務省などが主導し、2024年から新東名高速道路の一部区間などで5.9GHz帯V2Xの実証が開始されています。この実証では、携帯電話の技術を応用した通信方式「C-V2X」を使い、モビリティ同士や道路インフラとの通信性能を確かめるなど、将来の自動運転時代の高速道路の安全性を確立するための検証が進められています。

AIとの融合:「協調認識」技術の進化

V2XにAI技術を統合した「協調認識」の研究が急速に進展しています。これは、複数の車両が持つセンサー情報をAIがリアルタイムで統合し、単独の車両では不可能な「死角のない高精度な3Dマップ」を生成する革新的な技術です。

例えば、一台の車からは見えないトラックの死角にいるバイクを、他の車からの情報とAIが統合して「見える化」します。また、レーザー光で物体の距離や形を正確に捉えるセンサー「LiDAR(ライダー)」の情報を、各車両がAIで圧縮・共有することで、悪天候時や夜間でも物体の発見精度を飛躍的に向上させることが可能になります。

市場拡大とグローバルな標準化動向

V2X市場は急激な成長を続けており、複数の市場調査レポートでその将来性が高く評価されています。その規模は2030年に世界で100億ドル近くに達するとの予測もあり、この巨大市場を狙って世界の半導体大手企業が開発競争を繰り広げています。

通信規格については、携帯電話網ベースのC-V2Xが優勢となりつつありますが、ETCなどで実績のある近距離専用通信「DSRC」にも豊富な実績があります。トヨタなどの主要メーカーは両方式の研究開発を進めており、標準化を巡る業界の動向は依然として流動的です。

このようにV2X技術は、通信、AI、市場、標準化のすべての面で、まさに今、進んでいます。ここ数年の動向が、私たちの未来の移動の形を決定づける重要な期間となるでしょう。*7)

V2XとSDGs

【地域限定型 の無人自動運転移動サービスの実証例】

V2Xが目指す安全で効率的な交通社会は、誰一人取り残さないことを誓うSDGs(持続可能な開発目標)の理念と深いつながりがあります。

この革新的な通信技術は、交通事故の削減や環境負荷の低減を通じ、持続可能な未来を築くための重要な役割を担います。

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を

V2Xは、通信によって危険を事前に知らせることで、交通事故死傷者の削減に大きく貢献します。日産自動車が掲げる「ゼロ・フェイタリティ」(自社製造車が関わる死者数を実質ゼロにする目標)のように、メーカーも安全技術開発を加速しており、日本政府が目指す「2025年までに交通事故死者数2,000人以下」という目標達成を技術面から後押しします。

SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

V2Xは、クリーンエネルギーの普及にも貢献します。三菱自動車のPHEV「アウトランダー」などで実用化されているV2H/V2G(双方向充電)技術は、EVのバッテリーを「走る蓄電池」として活用します。

太陽光など天候に左右されやすい再生可能エネルギーの供給を安定させ、電力網全体の効率化を図ります。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

持続可能な都市の実現には、効率的でクリーンな交通システムが欠かせません。V2Xは、交通の流れを最適化することで都市部での無駄な渋滞やエネルギー消費を抑制し、快適で住みやすい都市環境の創出に貢献します。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

運輸部門のCO2排出量削減は、気候変動対策の急務です。V2Xによる交通の効率化は、個々の車の燃費を改善するだけでなく、社会全体のエネルギー消費量を抑制し、気候変動への具体的な対策として機能します。

このようにV2X技術は、安全、エネルギー、環境という多角的なアプローチでSDGsが掲げる課題解決に直接貢献します。技術の力でより良い未来を築く、SDGs時代に不可欠な社会インフラと言えるでしょう。*8)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【九州大学伊都キャンパスで試乗した人を乗せて走る自動運転バス】

V2X(Vehicle to Everything)は、車両と「あらゆるもの」をつなぐ次世代通信技術として、

- 交通事故の劇的削減

- エネルギー効率の向上

- 持続可能なモビリティ社会の実現

という三つの重要な役割を担っています。日本国内で5.9GHz帯での実証が2024年より始まり、2025年以降その動きが拡大していることや、村田製作所によるC-V2X通信向け部品の量産開始は、V2Xが実証段階から本格的な社会実装へと移行していることを象徴しています。

しかし、V2Xの真の価値は、先進国の技術的優位性だけではありません。急速なモータリゼーションによる交通事故増加が深刻な社会問題になっている東南アジアやアフリカなどの途上国では、「交通インフラの飛躍的発展」を可能にする技術として期待されているのです。

日本のような技術先進国は、技術支援などの協力によって、世界全体の交通安全向上に貢献する責任があります。

私たち一人ひとりにできることは、まずV2X技術が単なる「便利な機能」ではなく、社会全体の安全と持続可能性を支える重要なインフラだと理解することです。あなたは、自分の移動が他者の安全にどのような影響を与えているか考えたことがありますか?

V2X技術の普及は、個人の利便性向上にとどまらず、地球規模での交通事故ゼロ社会と脱炭素社会を同時に実現する可能性を秘めています。一人ひとりの意識と行動が、より安全で持続可能な未来のモビリティ社会を築く原動力となるのです。*9)

<参考・引用文献>

*1)V2X(Vehicle to Everything)とは

総務省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組について』(2025年7月)

総務省『自動運転の社会実装に向けたV2N通信環境及び車両情報連携システム等を用いた実証実験の実施』(2025年4月)

国土交通省『第3回 自動運転インフラ検討会』(2025年7月)

JETRO『米運輸省、自動車の通信技術に関する「V2X展開加速計画」を発表』(2024年8月)

CIAJ『「自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業のうち携帯電話基地局高度化支援事業」に係る事業の公募(第二回)を開始』

日経XTECH『V2X通信への挑戦 トヨタもホンダも見据えるV2N』(2022年5月)

日経XTECH『トヨタもホンダも見据えるV2N』(2022年5月)

TOYOTA『トヨタが目指すスマートモビリティ社会の実現に向けた取組成果を発表

-第26回 ITS世界会議 シンガポール2019トヨタ自動車 出展概要―』(2019年10月)

NEC『V2Xとは?車とあらゆるモノをつなげる技術の課題と動向』

Pioneer『V2X技術とは?機能や導入メリット、普及に向けた課題を詳しく解説』(2024年5月)

MR.Nexus『V2X(Vehicle to Everything)とは?メーカーと対応車種や市場動向まで徹底解説!』(2024年9月)

*2)V2Xの接続先

総務省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組について』(2025年7月)

内閣府『協調型自動運転のユースケースを実現する通信方式の検討』

国土交通省『自動運転に係る情報通信インフラの取組について』(2025年7月)

総務省『自動運転時代のITS通信をめぐる直近の状況など』(2024年6月)

総務省『セルラー通信技術を用いたITS・自動運転の高度化に向けた課題調査 報告書 概要』(2019年10月)

経済産業省『自動運転時代の“次世代のITS通信”研究会 中間とりまとめ(案)概要』(2023年6月)

総務省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組状況』(2025年6月)

日経XTECH『車車間/路車間通信(V2X)市場編●日米欧で2015~2017年に搭載始まる』(2015年3月)

日経XTECH『V2X車載機開発向けの評価キット、NXPが発表』(2018年9月)

KYOCERA『自動運転の社会実装に不可欠な、「路車協調システム」とは。』

Panasonic『ドライブデータ×ミリ波で「街の見える化」スマートシティへの新境地を切り開く!〜次世代V2X通信 開発プロジェクトチーム インタビュー〜』

九州電波協力会講演会『総務省における次世代のITS通信に関する政策動向』(2024年12月)

東陽テクニカ『自動車業界は V2X システムをどのように試験すべきなのか?』

NTT『6G時代に自動車や列車での安定した大容量通信を実現する、分散MIMOの実証実験に成功~車両の高速走行時や高速移動の他車両による遮蔽時にも高周波数帯で安定した通信を提供~』(2025年3月)

*3)V2XとV2Hとの違い

次世代自動車振興センター『応募要領 V2H充放電設備』(2025年7月)

次世代自動車振興センター『【V2H充放電設備】)型式ごとの補助金交付額』

環境省『③V2Hシステムの新設による環境負荷軽減と防災対策強化』(2024年)

環境省『交通におけるエネルギーマネジメントの取組について~ゼロカーボン・ドライブの推進~』(2024年9月)

OMRON『家とつなぐ、というEV(電気自動車)の新しい活用法』

OMRON『国の補助金情報』(2025年7月)

日経XTECH『車車間/路車間通信(V2X)市場編●日米欧で2015~2017年に搭載始まる』(2015年3月)

日経XTECH『トヨタ、車車間通信を世界で初めて実用化、760MHz使用』(2015年9月)

TOYOTA『トヨタ自動車、ITS専用周波数を活用した世界初の運転支援システムITS Connectを新型車に採用』(2015年9月)

Panasonic『V2H=Vehicle to Home 車に蓄えた電気を家で使う。』

Panasonic『『V2H』は電気自動車(EV)を住宅用蓄電池として利用できる機能がある。その選び方、導入時に必要な初期費用・工事をご紹介』

中部電力『V2Hはこんな方におススメです!』

*4)V2Xで実現すること

経済産業省『トヨタ自動車の変革の取組』(2021年8月)

総務省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組について」(2025年7月)

国土交通省『自動運転の実現に向けたインフラ連携の取組について』

国土交通省『社会課題の解決に資する自動運転車等の活用に向けた取組方針』

経済産業省『今後の物流MaaSの方向性について』(2019年1月)

経済産業省『「電動車等省エネ化のための車載コンピューティング・シミュレーション技術の開発」「スマートモビリティ社会の構築」プロジェクトに関する研究開発・社会実装の方向性』(2021年10月)

情報通信ネットワーク産業協会『災害時の自動車を用いた情報通信システム(V-HUB)の

利活用ガイドライン 車両活用防災システム 概要編』(2022年5月)

Softbank『5GとセルラーV2Xを活用した歩行者と車による事故低減に向けた取り組み』(20223年2月)

ソフトバンクニュース『事故リスクを予測し運転手に通知。Hondaとソフトバンクが挑む交通事故ゼロの未来』(2024年9月)

NEC『V2Xとは?車とあらゆるモノをつなげる 技術の課題と動向』

ITS Connect『ITS Connectで提供しているサービス』

ITS Connect『ITS Connectで実現できるサービス』

TOYOTA『ITS Connect』

TYOTA『死角のクルマや、歩行者の存在などをお知らせ。』

Woven by Toyota『Weaving the Future 未来を紡ぐ』

日経XTECH『トヨタ実験都市「ウーブン・シティ」第1期エリア工事完了、25年秋以降に約360人入居』(2025年1月

omron『太陽光発電・蓄電池・EV(V2X)の“トリプル制御”でもっとエコで安心な暮らしを』

*5)V2Xのメリット

WIKIMEDIA COMMONS『Apolong at Shougang Jiaohuachang (20230322140939)』

総務省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組について』(2025年7月)

総務省『自動運転時代の“次世代のITS通信”研究会 中間とりまとめ(案)概要』(2023年6月)

デジタル庁『モビリティ・ロードマップ 2024(案)』(2024年6月)

JETRO『米運輸省、自動車の通信技術に関する「V2X展開加速計画」を発表』(2024年8月)

資源エネルギー庁『環境省説明資料』(2025年6月)

国土交通省『カーボンニュートラルに向けた自動車技術と政策』(2022年10月)

環境省『脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業の採択事業の評価・改善』

環境省『地域脱炭素2.0について』(2025年5月)

環境省『環境省関連対策・施策の進捗及び今後の取組について』(2025年7月)

経済産業省『第2回自動運転・デジタル化戦略WG 事務局資料』(2023年2月)

JSAE『EV蓄電池活用(V2X)の効果的運用と社会実装への展望』

Pioneer『V2X技術とは?機能や導入メリット、普及に向けた課題を詳しく解説』(2024年5月)

HITACHI『自動車におけるCO2削減技術』

HITACHI『V2Xシステム』

MITSUBISHI『気候変動・エネルギー問題への対応』

NISSASN『環境』(2022年)

日経XTECH『KDDIとトヨタが「モビリティーの安全・安心」、実現可能性を重視した3つの施策』(2024年5月)

*6)V2Xのデメリット・課題

総務省『「自動運転時代の“次世代の ITS 通信”研究会(第二期)中間取りまとめ(案)」に対する意見募集の結果及び意見に対する考え方』(2024年7月)

総務省『5.9GHz帯V2X通信の社会実装に向けた課題と要望について』(2024年2月)

経済産業省『令和4年度自動走行ビジネス検討会 第三回自動運転・デジタル化戦略 WG』(2023年3月)

経済産業省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組状況』(2025年6月)

経済産業省『「モビリティDX戦略」2025年のアップデート』(2025年6月)

内閣府『①協調型自動運転のユースケースを実現する通信方式の検討』

人情報通信ネットワーク産業協会『デジタルインフラ整備基金助成事業 実施マニュアル』(2024年7月)

国土交通省『自動運転に係る情報通信インフラの取組について』(2025年7月)

NTT DATA『自動車業界で高まるサイバーセキュリティの重要性』(2023年1月)

ITS Forum『セルラー通信技術を用いたITS・自動運転の高度化に向けた課題調査報告書 更新概要』(2021年1月)

*7)V2Xの最新動向

WIKIMEDIA COMMONS『Waymo self-driving car side view』

総務省『5.9GHz帯V2X通信の社会実装に向けた課題と要望について』(2024年2月)

総務省『5.9GHz帯V2X通信システムに関する実験用ガイドライン策定活動のご報告』(2025年7月)

総務省『自動運転時代の“次世代のITS通信”研究会 中間とりまとめ(案)概要』(2023年6月)

総務省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組について』(2025年7月)

国土交通省『自動運転に係る情報通信インフラの取組について』

デジタル庁『自動運転時代の”次世代のITS通信”について(5.9GHz帯V2X通信に係る政策動向のご紹介など)』

デジタル庁『自動運転の社会実装に向けた施策の取組状況、及び、今後の検討スケジュール』(2025年1月)

NEC『6G時代に自動車や列車での安定した大容量通信を実現する、分散MIMOの実証実験に成功~車両の高速走行時や高速移動の他車両による遮蔽時にも高周波数帯で安定した通信を提供~』(2025年3月)

NTT DOCOMO『C-V2Xを活用した協調型自動運転に向けたドコモの取組み』

電子情報通信学会『「クルマ」と「モノ」をつなげるV2X技術の動向と展望』(2021年)

NTT DATA『【最新動向】自動運転技術におけるAI活用の現状と今後の展望を詳しく解説』

研究開発戦略センター『第234回「V2Xの事業化 インフラ整備に協働」』(2024年3月)

NRI『自動運転技術の動向と発展のカギ』(2024年7月)

*8)V2XとSDGs

経済産業省『自動運転の社会実装に向けた情報通信インフラに関する総務省の取組状況』(2025年6月)

NEDO『交通事故死者ゼロ社会をめざして』

NISSAN『環境』

NISSAN『環境課題に関する方針・考え方』(2021年)

NEC『V2Xとは?車とあらゆるモノをつなげる技術の課題と動向』

研究開発戦略センター『第234回「V2Xの事業化 インフラ整備に協働」』(2024年3月)

MITSUBISHI『気候変動・エネルギー問題への対応』(2024年)

MITSUBISHI MOTORS『気候変動・エネルギー問題への対応』

ソフトバンクニュース『事故リスクを予測し運転手に通知。Hondaとソフトバンクが挑む交通事故ゼロの未来』(2024年9月)

NTT DOCOMO『NTTドコモグループ サステナビリティレポート 2019』(2019年)

*9)まとめ

九州大学『伊都キャンパスで自動運転バスの実証実験開始』(2016年12月)

総務省『5.9GHz帯V2X通信システムに関する実験用ガイドライン策定活動のご報告』(2025年7月)

デジタル庁『モビリティ・ロードマップ 2025』(2025年6月)

デジタル庁『自動運転の社会実装に向けた施策の取組状況、及び、今後の検討スケジュール』(2025年1月)

国土交通省『自動運転に係る情報通信インフラの取組について』(2025年7月)

日本交通政策研究会『アジア途上国等でのCASEおよびスマートシティ計画の動向に関する研究』(2023年1月)

ITS情報通信システム推進協会『5.9Hz帯V2X通信システムの実験用ガイドライン』(2025年5月)

NEDO『2022年度 スマートコミュニティ実証事業に関する技術のシステム化検討と海外展開ポテンシャル調査 公募説明資料』(2018年)

HITACHI『協調型ITS向け車載通信基盤「V2X Middleware Platform」が中国のITS標準規格に対応』(2022年5月)

ITmedia『「世界初」C-V2X通信向け自動車用ノイズ対策フェライトビーズ』(2025年7月)

中村 徹『アジアの協調システムの動向~韓国・台湾の V2X ~』

IEE JAPAN『電気自動車の充電規格とV2X:V2Xの社会実装に向けてどの規格が先行しているのか?』(2019年10月)

九州電波協力会『総務省における次世代のITS通信に関する政策動向』(2024年12月)

Global Information『自動車V2X市場:通信タイプ、接続性、オファリング、車種別-2025~2030年の世界予測』(2024年10月)

日経XTECH『「米国が5.9GHz帯規制を変更、V2X展開を加速」など5本』(2025年2月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。