2025年はマイナンバー制度の転換期とも言えます。iPhone搭載開始や有効期限問題、次期個人番号カード構想などの様々な動きが続く中、制度について正しく理解することは重要です。

マイナンバーとは何か、基本からメリット・デメリットやマイナンバーカードの申請方法などをわかりやすく整理し、デジタル社会で自分らしく生きるための知識と選択肢を提供します。便利さとリスクの両面から、冷静に判断できるリテラシーを身に着けましょう。

目次

マイナンバーとは

【マイナンバー制度とは】

マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を持つすべての方に割り当てられる12桁の番号です。

- 社会保障

- 税

- 災害対策

の3分野において、複数の行政機関が保有する個人情報を同一人のものとして正確に結びつけるための社会基盤として機能しています。行政の効率化と国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現を目的に2015年から運用が開始されました。

まずは、基本的なことを確認しておきましょう。

個人番号としての役割

マイナンバーは、一人ひとりに割り当てられた生涯使用が原則の固有番号です。住民票コードを変換して生成されるため、住所変更があっても原則として番号は変わりません。これにより、同姓同名や住所変更があっても個人を正確に特定でき、年金記録問題のような行政手続きの混乱を防ぎます。

従来は各機関が独自の番号体系を使用していたため、データの照合に多くの時間を要していましたが、マイナンバーの導入により業務効率化が図られています。

マイナンバーとマイナンバーカードの違い

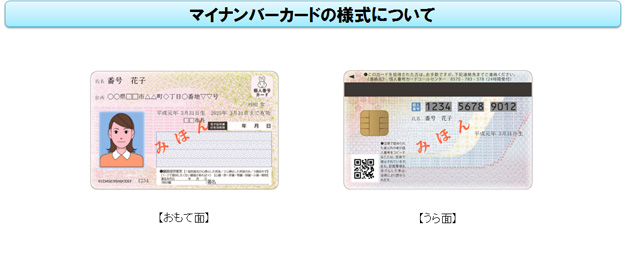

【マイナンバーカード】

「マイナンバー」と「マイナンバーカード」は異なる概念です。マイナンバーは12桁の番号そのものを指し、マイナンバーカードはその番号を安全に利用するためのICチップ付きプラスチック製カードです。

カードには氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、公的な身分証明書として機能します。ICチップには電子証明書が搭載されており、オンラインでの本人確認や各種電子申請を可能にします。

マイナポータルとの連携

【マイナポータルの主なサービス】

マイナンバーカードを活用することで、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を利用できます。行政機関が保有する自身の情報確認や、子育て・介護に関する手続きのオンライン申請が可能です。

確定申告時の医療費控除申請や年金情報の確認なども行えるため、時間や場所を問わず行政サービスにアクセスできる利便性があります。

マイナンバー制度は、番号・カード・オンラインサービスが連携することで、デジタル社会における行政サービスの基盤として機能します。制度の基本的な仕組みを理解することで、今後のメリットやリスクを適切に判断できるでしょう。*1)

マイナンバーが導入された背景

マイナンバー制度は、単なる利便性向上のために生まれたわけではありません。日本社会が抱えていた深刻な課題と、将来への備えが複合的に作用した結果として導入された、重要な社会基盤です。

制度導入に至った根本的な要因を見ていきましょう。

年金記録問題と行政システムの限界

【年金手帳】

2007年に発覚した「消えた年金記録問題」は、制度導入の最も直接的なきっかけとなりました。約5,000万件もの記録が持ち主不明となり、国民の老後保障を根底から揺るがしたのです。

この問題の根本原因は、各行政機関が独自の番号体系で情報を管理する「縦割り行政」の構造的欠陥にありました。

転職や結婚による姓の変更、住所変更などがあると記録がバラバラになり、統合作業が極めて困難になっていました。政府は記録統合作業に約4000億円超を費やしましたが、現在も約1,700万件の記録は持ち主が判明していません。

この深刻な教訓から、生涯にわたって確実に個人を特定できる共通番号の必要性が、党派を超えて強く認識されました。

社会構造の変化と公平性への対応

日本が直面する人口減少と労働力不足という構造的課題も、制度導入を後押ししました。2040年には全国で1,100万人の働き手が不足すると推計され、特に地方では深刻な状況が予想されています。このような状況下で、行政業務の効率化と省人化は不可欠となっています。

また、税負担の公平性確保も重要な課題でした。ただし、「クロヨン」※と呼ばれる所得把握の格差(給与所得者9割、自営業者6割、農家4割)については、マイナンバー導入後も完全には解消されないとの指摘もあります。

それでも、法定調書の名寄せ・突合が効率化されることで、一定の改善効果は期待されています。

災害対策と国際的潮流への対応

東日本大震災では、被災者の迅速な本人確認と支援提供が大きな課題となりました。手書きによる情報収集の弊害や個人情報提供の煩雑さが指摘され、より効率的な本人確認手段の必要性が明らかになりました。

現在では、マイナンバーカードを活用した避難所受付システムの実証実験も進められています。さらに、個人の身元証明を可能にするデジタルIDの整備は、国連のSDGs目標16.9※でも掲げられるなど、国際的な潮流となっています。

「デジタル後進国」と言われることもある日本も、世界のデジタル化の流れに対応し、いっそう国際競争力のある社会基盤を構築する必要があります。

このように、マイナンバー制度は過去の教訓と現在の課題、将来への備えが交錯する中で導入された合理的な選択です。その背景を正しく理解することで、制度の意義と限界を適切に評価できるでしょう。*2)

マイナンバーによって変わったこと

【顔認証付きカードリーダー】

マイナンバー制度は計画段階を超え、現実に私たちの生活と社会を変化させています。国内の実績データと海外の成功事例から、デジタル化による着実な社会変革の姿が明らかになってきました。

すでに実現している変化と進行中の変革を、具体的に見ていきましょう。

行政手続きの効率化とコスト削減効果

従来、時間のかかっていた行政手続きが劇的に改善されています。金融機関での口座開設では、マイナンバーカードによる本人確認により手続き時間が数時間から即時に短縮され、コストも約3分の1から6分の1まで削減されました。

全国のコンビニエンスストアで住民票や印鑑登録証明書を取得できるサービスも定着し、市役所の開庁時間に縛られない利便性を提供しています。

デンマークでは電子署名「NemID」により2,000種類以上の行政手続きがオンライン化され、国民の99%がデジタル行政サービスを利用しています。日本でも同様の効果が現れ始めており、横浜市では年間上位100手続きのうち56手続きがオンライン化を達成しています。

日常生活での利便性向上

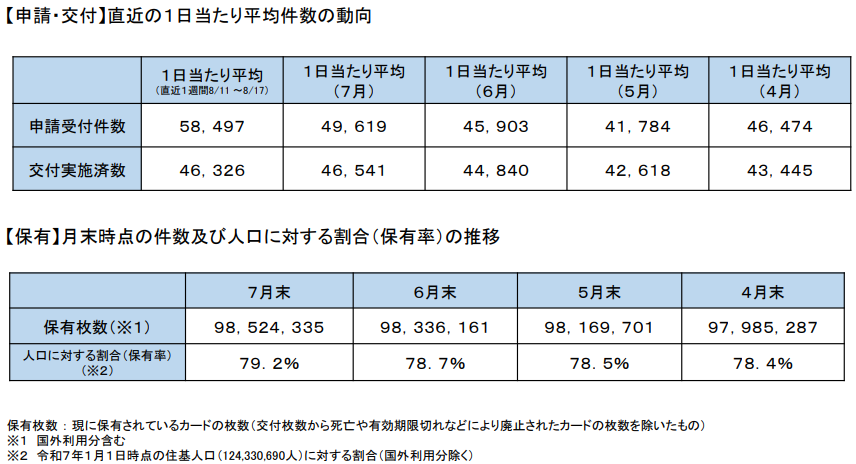

マイナンバーカードの普及率は約82.1%に達し、健康保険証としての利用登録率も72.9%まで上昇しました。医療機関では複数の身分証明書や受給者証の提示が不要となり、カード1枚で手続きが完結するようになっています。

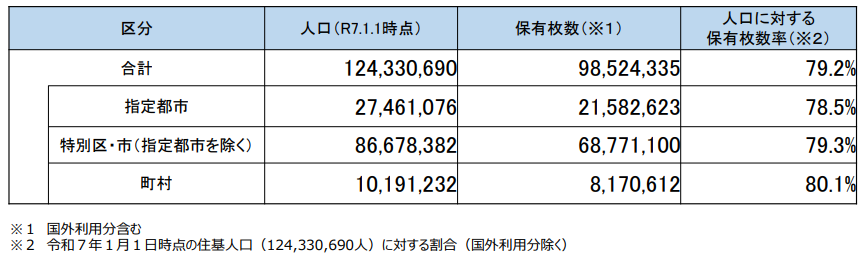

【マイナンバーカードの申請・交付・保有状況(令和7年8月17日(日)時点)】

【マイナンバーカードの団体区分別保有状況について(令和7年7月末時点)】

さらに2025年6月24日から、マイナンバーカード機能がiPhoneにも搭載されました。すでにAndroid端末では2023年5月から利用可能になっており、スマートフォンが身分証明書として機能する時代が到来しています。

シンガポールでは「Singpass」により450万人が700以上の行政サービスにアクセスし、同様の利便性が実現されています。

社会基盤としてのデジタル化推進

マイナンバー制度は行政サービスを超え、社会全体のデジタル化基盤として機能しています。例えば、

- オンライン口座開設

- 電子契約・電子署名

- オンライン取引認証

- ローン申込や各種金融サービスの申請

などの、民間企業でのマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス利用が拡大し、証券会社では利用割合が10%から40%に、銀行では20%から40%に増加しました。

エストニアの「e-Residency」制度では約68,000人がデジタル住民として登録し、13,000以上の法人がオンラインで設立されるなど、新しい働き方や経済活動を創出しています。日本でも災害時の被災者支援システムや救急業務の効率化など、安全・安心な社会を支える基盤としての活用が進んでいます。

マイナンバー制度による変化は、海外の先進事例が示すように、より効率的で利便性の高い社会の実現に向けた重要な一歩といえるでしょう。*3)

マイナンバーのメリット

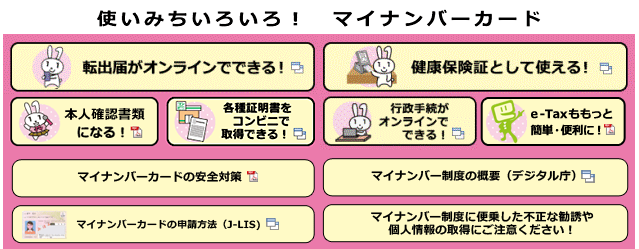

【マイナンバーカードでできること】

マイナンバー制度がもたらす具体的なメリットを、3つの観点から見ていきましょう。

①個人の日常生活での利便性向上

【マイナ保険証がスマートフォンで使えるように】

マイナンバーカードは「一枚で完結」する利便性を目指しています。公的身分証明書として、運転免許証を持たない方でも金融機関での口座開設や各種契約時の本人確認が完結し、手続き時間の大幅短縮が実現しています。

健康保険証機能では、医療機関で複数の書類を携帯する必要がなくなり、転職や引越し時も保険証の切り替えを待たずに受診できるようになります。全国約58,000のコンビニエンスストアで住民票や印鑑登録証明書を取得できるため、平日日中に市役所へ出向く負担も解消されました。

2025年6月24日からはiPhoneにもマイナンバーカード機能が搭載され、Face IDやTouch IDによる認証で暗証番号入力も不要になっています。Android端末では2023年5月からすでにこの機能が利用可能で、スマートフォンが身分証明書として機能する時代が実現しています。

②社会保障と税制の公平性向上

マイナンバー制度は、税負担と社会保障給付の公平性向上に寄与しています。従来の「クロヨン問題」(給与所得者9割、自営業者6割、農家4割の所得把握率)について、完全な解決は困難ですが、法定調書の名寄せや突合作業が効率化され、一定の改善効果が期待されています。

公金受取口座の事前登録により、緊急時の給付金配布が迅速化が可能になります。児童手当、年金、還付金、高額療養費など様々な給付で、口座情報の記載や通帳コピーの添付が不要となり、申請者と行政双方の負担が軽減されています。

コロナ禍での特別定額給付金配布時の混乱を教訓に、より迅速で確実な給付体制が構築されています。

③デジタル社会基盤としての将来性

マイナンバーカードは、民間企業での活用も拡大しています。公的個人認証サービス(JPKI)の利用により、本人確認コストの大幅削減が実現されています。

将来的には、

- 電子ポイントカードサービス

- 電子興行チケットサービス

- 電子診察券サービス

など、高いセキュリティレベルでの新ビジネス展開が検討されています。また、北欧諸国のように課税当局が保有する情報を事前に提供する記入済み申告制度の導入も視野に入っており、2026年分からはiPhoneでの確定申告も可能になる予定です。

このように、マイナンバー制度は、個人の利便性向上と社会全体の効率化・公平化を両立させる重要な基盤として、今後さらにデジタル社会の発展とともにその価値をさらに高めていくでしょう。*4)

マイナンバーのデメリット・問題点

【総点検で判明した紐付け誤り】

マイナンバー制度には多くのメリットがある一方で、利用者が把握しておくべきリスクや注意点も存在します。これらの問題を正しく理解し、適切な対策を講じることで、制度を安全に活用できます。

個人情報の漏洩・紛失リスク

最も大きな懸念は、カードの紛失や盗難による情報漏洩です。カードには氏名、住所、生年月日、顔写真が記載されており、財布に入れて持ち歩く機会が増えることで、リスクも高まります。

ただし、ICチップにはプライバシー性の高い個人情報は記録されておらず、暗証番号を一定回数以上間違えるとロックがかかる仕組みになっています。万が一紛失や盗難が発生した場合は、24時間365日対応のコールセンター(0120-95-0178)にすぐ連絡すれば、機能の一時停止処置が可能です。キャッシュカードと同様に、日頃から厳重に管理することが重要です。

システムトラブルによる利用障害

マイナ保険証では、別人の情報が間違って登録される「誤登録」が2021年10月から2022年11月の間に7,000件以上発生しました。健康保険に加入していても「該当資格なし」と表示される事例や、全日本民医連の調査では一旦10割負担となったケースが12.7%(1,894件)報告されています。

医療機関では顔認証ができない、暗証番号を忘れた、といったトラブルに直面する患者が多く、特に高齢者や障害者にとって操作が困難な場合があります。システムメンテナンス中は資格確認ができなくなるほか、自治体独自の公費受給者証はまだ対応していない場合もあります。

有効期限切れによる機能停止リスク

見落としがちなのが有効期限の問題です。カード本体の有効期限は10年ですが、ICチップの電子証明書は5年という別の期限設定になっています。2025年は約1,500万枚の電子証明書が期限切れを迎える「マイナ有効期限問題」の年とされています。

Liquidの調査によると、両方に有効期限があることを知っている人は48.6%にとどまり、更新意向がない人が約1割存在します。電子証明書が切れると、e-Taxでの確定申告、コンビニでの証明書取得、健康保険証としての利用ができなくなります。

有効期限の2〜3か月前に通知書が送付されますが、更新手続きの必要性が十分に理解されていないのが現状です。

これらの問題を踏まえ、もしもの時の対応を理解しておくことが、制度を安全かつ効果的に活用するための重要なポイントです。*5)

マイナンバーの申請方法

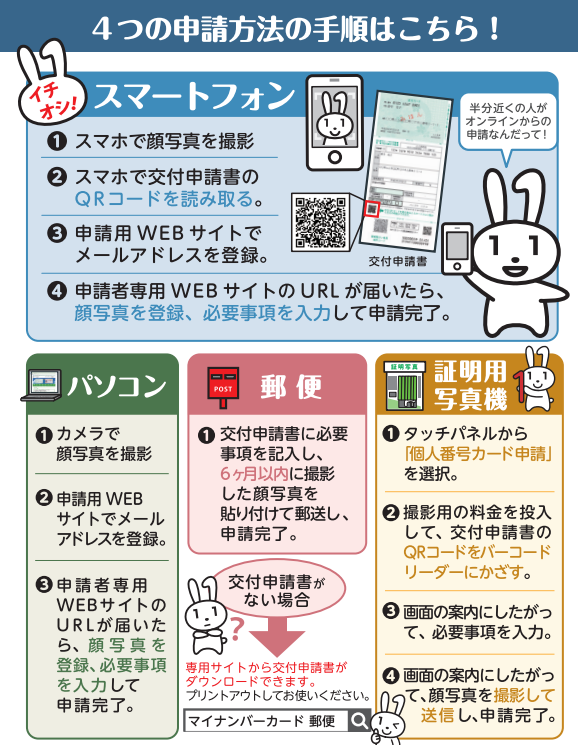

【マイナンバーカードの申請方法】

マイナンバー制度を最大限活用するには、マイナンバーカードの取得とマイナポータルへの登録が大切です。すべての住民にマイナンバーは付番されていますが、実際にデジタルサービスを利用するには、段階的な申請手続きを正しく理解することが重要です。

マイナンバーカードの申請手続き

マイナンバーカードの申請には、

- オンライン申請

- 郵送申請

- 証明写真機での申請

- 自治体の申請サポート窓口利用

など複数の選択肢があります。

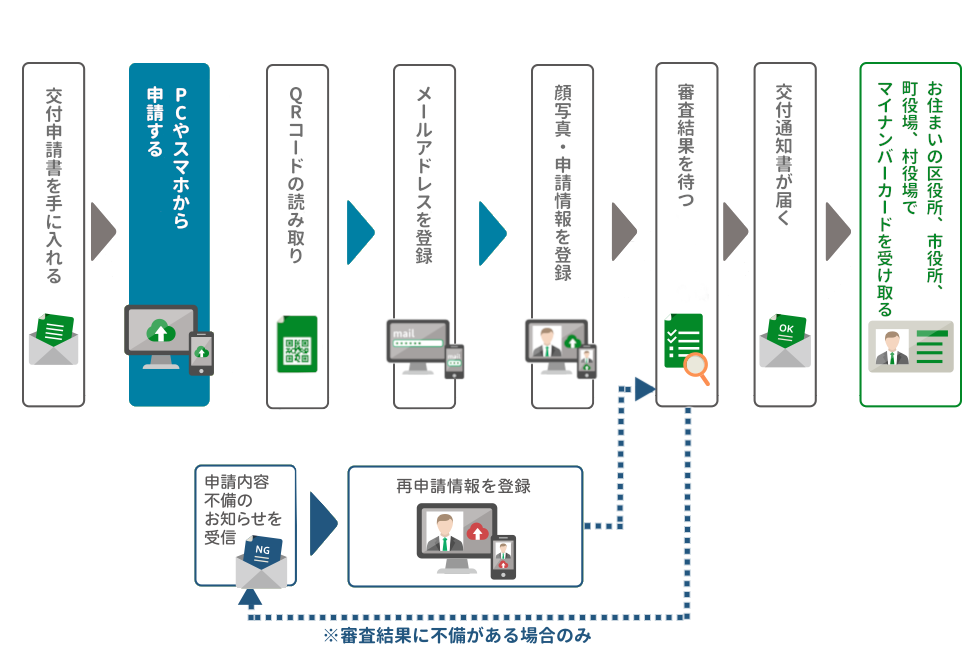

オンライン申請の例

最も便利なオンライン申請では、個人番号通知書に同封されている交付申請書のQRコードを読み込み、専用サイトにアクセスしてメールアドレスを登録します。

その後、送付されるURLから顔写真をアップロードし、氏名や住所などの必要事項を入力すると申請完了です。2024年12月2日以降、1歳未満の申請者については顔写真の提出が不要となりました。

申請状況は、23桁の申請書IDと生年月日を使って申請状況照会サービスで確認できます。(照会可能になるまで申請日から2~3日かかります。)

申請から約1か月でカードが市区町村に送付され、交付通知書(はがき)が自宅に届きます。この通知書と本人確認書類を持参して指定された窓口で受け取り手続きを行い、暗証番号を設定してカードを取得します。

【オンライン申請手順】

通知カード紛失時の対応方法

マイナンバーの通知カード※を紛失した場合、2020年5月25日以降は再交付が行われていません。紛失時はまず最寄りの警察署または交番に遺失物届を提出し、遺失届受理番号を取得することが必要です。

その後、この受理番号を持参して市区町村窓口で紛失届を提出します。マイナンバーを第三者に不正利用される恐れがある場合は、マイナンバー自体の変更も可能です。

警察への遺失物届提出後、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参して市区町村窓口で変更手続きを行います。この手続きは郵送でも対応可能です。

通知カードの再交付を待つより、マイナンバーカードを直接申請する選択肢を推奨する自治体が増えています。初回申請は無料で、通知カードより多機能なサービスを利用できるためです。

急ぎでマイナンバーの確認が必要な場合は、マイナンバー記載の住民票の写しを取得することもできます。

マイナポータルの登録と利用開始

【iPhoneのマイナンバーカード】

マイナンバーカードを取得したら、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の利用登録を行います。スマートフォンでの利用が最も便利で、まずマイナポータルアプリをApp StoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

初回利用時は、マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)」を入力し、カードをスマートフォンで読み取ります。iPhoneの場合はカードを画面上部にセットし、Androidの場合は「読み取り開始」をタップして背面にカードをかざします。

(このとき、金属製の机の上などでは、うまく読み取れない場合があるので、そのときは別の素材の上でもう一度試してみると良いでしょう。)

ログイン後、「利用者登録」でアカウント情報を入力します。年金情報の確認を希望する場合は、「年金」ページから「連携をはじめる」をクリックし、ねんきんネットとの連携手続きを行うことで、電子版ねんきん定期便の受信やワンタイムパスワード認証の設定が可能になります。

マイナンバーカードを紛失した場合は、個人番号カードコールセンター(0120-95-0178、24時間365日対応)にすぐ連絡し、機能の一時停止を行います。その後、警察への遺失物届提出と市区町村での再発行手続きが必要で、再発行手数料は800円(電子証明書付きは1,000円)がかかります。

これらの手順を正しく踏むことで、これからのデジタル社会で重要なツールとなるマイナンバー制度の利便性と安全性を最大限に活用できるでしょう。*6)

マイナンバーに関してよくある疑問

マイナンバー制度について、「本当に安全なの?」「作らないとどうなるの?」といった様々な疑問や不安の声も少なくありません。制度を安心して活用するためには、事実に基づいた正しい知識を持つことが重要です。

ここでは、よくある疑問にわかりやすく回答していきます。

マイナンバーカードを作ると今も2万円がもらえる?

過去に実施されていた、最大2万円相当のポイントがもらえる「マイナポイント事業」は、2024年3月31日をもって完全に終了しました。この事業では、カード取得(最大5,000円分)、健康保険証利用申込(7,500円分)、公金受取口座登録(7,500円分)の合計で最大2万円分のポイントが付与されていました。

現在、新たな全国規模でのポイント還元事業の予定は公表されていません。

マイナンバーカードを作らないとどうなる?

カードの取得は任意であり、作らないことによる法的な罰則や不利益は一切ありません。国税庁も「申告書等にマイナンバーの記載がない場合でも受理する」と明言しており、従業員が番号提出を拒否しても事業者に不利益はないとされています。

ただし、e-Tax利用、コンビニでの証明書取得、健康保険証としての利用といった、デジタル化による便利なサービスは受けられません。

マイナンバーが廃止される可能性は?

現時点で廃止される予定はなく、その可能性は極めて低いと考えられます。制度はすでに社会インフラとして定着しており、政府は利便性向上を図る方針を継続しています。

一部で廃止を求める声もありますが、年金記録問題の教訓や行政効率化の必要性を考慮すると、制度の発展こそが現実的な選択といえるでしょう。

カードの発行・再発行の費用は?

初回発行や有効期限満了に伴う更新手数料は無料です。ただし、紛失や破損などによる再発行には手数料が必要で、電子証明書付きで1,000円、電子証明書なしの場合は800円がかかります。

マイナンバー自体の変更が必要な場合も、カードの再発行手数料が発生する可能性があります。

システム障害で個人情報が漏れることは?

一つの障害で全ての個人情報が漏洩するリスクは極めて低い設計になっています。個人情報は国が一元管理しているのではなく、従来どおり各機関で分散管理されています。

ICチップには所得などの重要な情報は記録されておらず、機関間の情報連携ではマイナンバーそのものではなく別の符号が使用されます。そのため、マイナンバーがネットワーク上に流れることはありません。

カードや電子証明書の有効期限は?

カード本体の有効期限は、

- 18歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで

- 18歳未満の方は容姿変化を考慮して5回目の誕生日まで

- ICチップに搭載された電子証明書の有効期限は年齢を問わず5年間

と定められており、これが切れるとe-Taxや健康保険証利用などができなくなるため、更新手続きが必要です。

マイナンバーの提出を拒否できる?

勤務先や行政機関への提出を拒否しても、刑罰などの不利益を受けることはありません。国税庁は「番号未記載でも申告書を受理し、罰則・不利益はない」と明言しており、厚生労働省も「番号記載がなくても届出を従来通り受理する」としています。

ただし、法律で提出が定められている手続きでは、提出が求められ、その経過記録が残されます。

暗証番号を忘れたらどうすればいい?

暗証番号を忘れた場合、市区町村の窓口で初期化・再設定手続きが可能です。一部の暗証番号については、コンビニのキオスク端末やスマートフォンアプリでの手続きも検討されていますが、現在の主な方法は窓口での手続きとなります。

本人確認書類を持参し、新しい暗証番号を設定することで利用を再開できます。

引っ越した時は何か手続きが必要?

市区町村をまたぐ引っ越しの場合、転出・転入の両方で手続きが必要です。転出時は旧住所の市区町村でカードを返納し、転入時は新住所の市区町村でカードの住所変更手続きを行います。

同一市区町村内での転居の場合は、転居届と同時にカードの住所変更手続きを行います。この手続きを忘れるとカードが失効する場合があるため、必ず行いましょう。

マイナンバー制度は強制ではなく、個人の選択が尊重される仕組みとなっています。これらの疑問への理解を深めることで、マイナンバー制度に対する不安を軽減し、自分にとって最適な判断ができるようになるでしょう。*7)

マイナンバーとSDGs

マイナンバー制度が目指す公平で透明性の高い社会は、「誰一人取り残さない」と誓うSDGs(持続可能な開発目標)の理念と深く響き合います。この制度は、確実な本人確認と情報連携を可能にするデジタル基盤として、SDGsの複数の目標達成に貢献します。

特に関係の深いSDGs目標を確認していきましょう。

SDGs目標1:貧困をなくそう

支援が必要な人々へ、迅速かつ確実に公的支援を届けることで貧困削減に貢献します。行政が個人の所得や資産を正確に把握できるため、給付漏れや不正受給を防ぎ、社会全体のセーフティネットを強化します。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

税負担と社会保障給付の公平性を確保し、国内の所得格差是正に寄与します。所得把握の正確性を高めることで、より公正な税制の実現に貢献し、経済的に不利な立場にある人々の暮らしを支え、誰もが社会的に取り残されない社会を目指します。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

「すべての人々に法的な身分証明を提供する」という目標(16.9)に直接的に貢献します。マイナンバーカードは確実な本人確認を可能にし、行政の透明性を高めます。

これにより、なりすましや不正を防ぎ、信頼性の高い公的機関の構築に寄与します。

このように、マイナンバー制度は単なる行政手続きの効率化にとどまらず、SDGsが目指す包摂的で公正な持続可能社会の実現に向けた重要な社会基盤として機能しています。*8)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【Androidスマホ用電子証明書搭載サービス】

マイナンバー制度は、行政効率化だけでなく、公平で透明性の高い社会を実現する重要な社会基盤です。年金記録問題の教訓を踏まえ、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念とも重なり、デジタル社会における包摂的発展を支えています。

2025年6月24日からiPhoneにマイナンバーカード機能が搭載され、さらに利便性が向上しました。一方で、同年は約1,500万枚の電子証明書が有効期限を迎えるにあたって、特に若年層の更新意向の低下が課題となっています。

さらに2026年には次期個人番号カード※が導入され、利便性と安全性の両立が進む見込みです。

世界的に見ると、約10億人が公的身分証明を持たない現状があり、この日本の経験は行政のデジタル化と市民の権利保障を両立させる事例として、今後の国際社会へのヒントにもなります。同時に、

- デジタル格差の解消

- セキュリティ強化

- 市民の信頼醸成

などがますます重要です。

個人レベルでは、制度を正しく理解し、カードの有効期限管理や適切なセキュリティ対策、必要なサービスの見極めが必要になります。また、制度改善に向けた建設的な意見表明も私たちの役割の一つです。

- デジタル化による利便性と個人情報保護のバランスはどうあるべきか?

- 制度を通じて次世代にどのような社会を残したいか?

など、常に考える姿勢がより良い未来につながります。あなたの主体的な関わりが、安心で公正なデジタル社会の実現につながるのです。*9)

<参考・引用文献>

*1)マイナンバーとは

総務省『マイナンバー制度』

総務省『マイナンバーカード』

デジタル庁『行政手続きをオンラインで』

デジタル庁『マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード』(2025年8月)

デジタル庁『マイナンバー制度とは』(2025年6月)

デジタル庁『よくある質問:マイナンバー(個人番号)について』

デジタル庁『マイナポータルを通じた国民生活の利便性向上』(2024年11月)

デジタル庁『マイナポータルを通じた国民生活の利便性向上』(2024年11月)

デジタル庁『よくある質問:個人情報の保護について』(2023年6月)

総務省『マイナポータルを使ってみましょう』

PPC『マイナンバー(個人番号)ハンドブック~ マイナンバー制度を理解したい方へ ~』(2019年3月)

PPC『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』(2025年6月)

政府広報オンライン『マイナンバーカード デジタル社会のパスポート』(2025年6月)

*2)マイナンバーが導入された背景

WIKIMEDIA COMMONS『Pension handbook (Japan)』

総務省『社会保障・税に関わる番号制度について』

デジタル庁『デジタルで利便性を広げる取組』

デジタル庁『諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究』(2022年5月)

デジタル庁『諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究』(2022年5月)

参議院『社会保障・税番号制度の導入― 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 ―』(2012年4月)

参議院『イナンバー制度の中止・廃止に関する請願』

Wikipedia『年金記録問題』

野村資本市場研究所『野村資本市場研究所』(2015年)

大和総研『デジタル時代の本人確認「デジタル ID」日本におけるデジタル ID の実現に向けたマイナンバーの役割と課題』(2024年11月)

東京新聞『<視点>マイナンバー制度 不信を招いた元凶は 論説委員、特定社会保険労務士・鈴木穣』(2023年12月)

森信 茂樹『共通番号制度と税務の活用』(2011年6月)

*3)マイナンバーによって変わったこと

デジタル庁『マイナンバーカードの健康保険証利用』(2025年3月)

デジタル庁『「iPhoneのマイナンバーカード」の提供を開始しました』(2025年6月)

総務省『マイナンバーカード交付状況について』(2025年7月)

デジタル庁『マイナンバーカードの普及・利活用拡大』

デジタル庁『マイナンバーカードの普及と利活用の状況に関するインターネットによるアンケート調査の結果(令和6年度)』

デジタル庁『マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード』(2025年7月)

日本総研『デンマークのデジタル・ガバメント― 「一貫性」と「透明性」、「利用者中心」の視点が特長―』(2020年11月)

日本総研『デジタル社会基盤としてのマイナンバー制度のフル活用に向けて:まずはマイナンバーカード普及を』(2019年7月)

在シンガポール日本大使館『領事情報:マイナンバーカード』(2025年7月)

SingaLife online『シンガポール版マイナンバー「Singpass」で日常の手続きが便利に!使い方や開設方法をご紹介』(2025年7月)

自治体国際化協会『Vol.133 シンガポールとアメリカのマイナンバー制度』(2016年1月)

国際大学『デンマークの新たな挑戦 新電子署名NemID (2)』(2010年10月)

日本経済新聞『[社説]マイナンバーカードの活用を止めるな』(2023年5月)

*4)マイナンバーのメリット

総務省『マイナンバーカード』

厚生労働省『スマートフォンのマイナ保険証利用について』

総務省『マイナンバーカード利活用推進ロードマップ』(2017年3月)

総務省『マイナポータルを使ってみましょう』

総務省『マイナンバーカードの利活用のユースケース・メリット・方法について(その2)』

デジタル庁『マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針』(2019年6月)

デジタル庁『~マイナンバーカードの普及・利活用を 進めるために(基本情報)』(2025年5月)

デジタル庁『公的個人認証サービス(JPKI)』(2025年8月)

デジタル庁『マイナポータルを通じた国民生活の利便性向上』(2024年11月)

NRI『今後どのようにマイナンバー制度は拡大していくか』(2016年12月)

Money Forward『マイナンバーの民間利用はこれからどうなる?利用範囲拡大の現状と展望』(2021年11月)

東京財団『連載コラム「税の交差点」第19回:マイナンバーと納税者利便 (第1回)』(2017年7月)

Apple『Apple、iPhoneのマイナンバーカードを提供開始』(2025年6月)

*5)マイナンバーのデメリット・問題点

デジタル庁『マイナンバー情報総点検について』

デジタル庁『マイナンバーカードの安全性』(2025年3月)

デジタル庁『マイナンバーを巡る諸問題と対応について』(2023年9月)

デジタル庁『マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新』(2025年5月)

デジタル庁『マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします』(2024年10月)

参議院『マイナンバー制度の現状と課題~国民の利便性向上及び行政の効率化の観点を中心に~』(2024年3月)

政府広報オンライン『マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください。通知が届いたらお早めに更新を!』(2025年6月)

全国保険医団体連合会『マイナ保険証トラブルで「一旦10割負担」12.7%・1894件発生 「マイナポータルでトラブル対応」はわずか5.1%』(2025年5月)

Money Forward『マイナンバー制度のデメリットを徹底解説』(2024年12月)

日本経済新聞『施策評価、技術的・客観的に 混乱続くマイナンバー』(2023年8月)

日本経済新聞『マイナンバーのトラブルとは 人為的ミスが大半』(2023年6月)

日経XTECH『マイナカードの電子証明書切れ 「特需」で発行の1500万枚に』(2025年4月)

日本経済新聞『マイナンバー法改正の意義は? 識者の見方』(2023年6月)

Liquid『「マイナ有効期限問題」到来、2025年は1,500万枚が対象。1割が更新意向なく若年層で顕著』(2025年1月)

東洋経済ONLINE『「マイナ保険証」トラブル続発が示すポンコツ実態 別人情報「ひも付け」など法案成立前に問題噴出』(2023年5月)

大日本印刷『マイナンバーカードってこれからどうなる?今後の活用範囲の見通しについても解説』(2022年10月)

*6)マイナンバーの申請方法

厚生労働省『作ってみよう!マイナンバーカード』

マイナンバー『オンライン申請手順』

デジタル庁『マイナンバーカードをあなたのiPhoneの中に』

マイナンバーカード総合サイト『申請・受取方法/申請状況確認』

マイナンバーカード総合サイト『紛失・拾得について』

マイナンバーカード総合サイト『マイナンバーカードを受け取る』

マイナンバーカード総合サイト『オンライン申請方法』

マイナンバーカード総合サイト『マイナンバーカードの申請状況を確認できるようになりました』(2022年10月)

マイナンバーカード総合サイト『申請状況について』

マイナンバーカード総合サイト『必要な書類について』

日本年金機構『マイナポータルからの利用登録方法』(2025年1月)

マイナポータルアプリ『使いかた』

*7)マイナンバーに関してよくある疑問

デジタル庁『よくある質問:マイナンバー(個人番号)について』

デジタル庁『よくある質問:マイナンバーカードについて』(2024年12月)

マイナンバーカード総合サイト『マイナンバーカードの更新手続』

マイナンバーカード総合サイト『マイナンバーカードの交付申請に手数料はかかりますか?』

PPC『マイナンバー(個人番号)ハンドブック~ マイナンバー制度を理解したい方へ ~』(2019年3月)

PPC『漏えい等の対応とお役立ち資料』

東京東部法律事務所『マイナンバーは提出しなければいけないの?』

厚生労働省『「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会(第2回)」議事録』

*8)マイナンバーとSDGs

デジタル庁『マイナポータルを通じた国民生活の利便性向上』(2024年11月)

デジタル庁『自治体窓口DX「書かないワンストップ窓口」』(2025年3月)

総務省『自治体DXの推進』

厚生労働省『医療DXについて よくあるお問い合わせ』(2024年12月)

大和総研『デジタル時代の本人確認「デジタル ID」』(2024年11月)

大和総研『マイナ保険証は不安の払しょくだけでなく効果の実感を』(2023年8月)

日本におけるデジタル ID の実現に向けたマイナンバーの役割と課題』(2024年11月)

野村資本市場研究所『デジタルID時代の世界と日本』(2019年)

日本労働組合総連合会『連合「税制改革構想(第 4 次)」(改訂版)』(2025年5月)

国際連合広報センター『SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは? 17の目標ごとの説明、事実と数字』(2019年1月)

ぎょうせいオンライン『マイナンバーカードの健康保険証利用を進めるために~目指すものと今後の取り組み~』(2024年12月)

*9)まとめ

デジタル庁『スマートフォンのマイナンバーカード』(2025年7月)

総務省『デジタル技術を活用した効率的・効果的な住民基本台帳事務等のあり方に関するワーキンググループ』(2025年6月)

デジタル庁『次期個人番号カードタスクフォース最終とりまとめ(案)概要』(2024年3月)

Wikipedia『マイナンバーカード』

日本経済新聞『マイナンバーカード2025年問題 迫る2つの期限切れ、何が起きる?』(2025年7月)

日本経済新聞『スマホ保険証、9月中旬開始 対応病院を厚労省ホームページで公表へ』(2025年8月)

日経XTECH『「iPhoneのマイナンバーカード」が利用可能に 属性証明にも対応、普及は進むのか』(2025年6月)

日経XTECH『デザインだけじゃない、記載事項や暗号方式も変わる「次期個人番号カード」』(2024年7月)

情報システム学会 マイナンバー制度研究会『「マイナンバー制度の問題点と解決策」に関する提言(総集編)』(2025年5月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。