ハラスメントとは「嫌がらせ」や「いじめ」という意味で、パワハラ、セクハラ、マタハラ、さらに近年はカスハラや就ハラなど、たくさんのハラスメントが取り上げられるようになりました。

中でもパワハラは、業務上の優位性による嫌がらせを意味し、たくさんのハラスメントの中核をなす重要なハラスメントです。そのため国も、事業主の対策を義務付けた労働施策推進法、すなわちパワハラ防止法を打ち出してきたのです。

正しい知識は防止対策の第一歩です。ぜひ一緒に考えていきましょう。

目次

パワハラ防止法とは

パワハラ防止法は、正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実などに関する法律」、略して「労働施策総合推進法」といいます。

この労働施策総合推進法は、かつての雇用対策法をベースにしたものですが、2020年にパワハラ防止対策が事業主の義務とされたことで、通称「パワハラ防止法」と呼ばれています。

職場におけるパワハラの3つの要素

パワハラ防止法では、下の表にまとめた3つの要素をすべて満たすものを「パワーハラスメント」と定義しています。

| 優越的な関係を背景とした言動業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動労働者の就業環境が害される |

そして、事案がパワハラに当たるかどうかの判断について、

- 客観的にみて、適正な業務指示や指導は該当しない

- 様々な要素を総合的に考慮する

- 相談窓口の担当者が、相談者の認識や状況に配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行う

と付記されています。

職場におけるパワハラの6つの類型

パワハラに該当すると考えられる言動は、6つの代表的な言動に分類されています。

| 類 型 | 内 容 |

| ⑴身体的な攻撃 | 暴行・傷害 |

| ⑵精神的な攻撃 | 強迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 |

| ⑶人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |

| ⑷過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害 |

| ⑸過小な要求 | 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと |

| ⑹個の侵害 | 私的なことに過度に立ちえること |

厚生労働省では、さらに具艇的に該当するあるいは該当しないと考えられる例についてリーフレット等で取り上げています。

出典・参考:【最終版原稿】リーフレット「2020年より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」及び職場におけるハラスメント対策パンフレット(厚生労働省)

パワハラ防止法の歴史

労働者を対象とする法律は、その時代の労働者と事業主の関係を映し出して変化してきました。

パワハラ防止法の素地

今日のパワハラ防止法に至るまでを振り返ってみましょう。

産業革命時代:労働問の題発生

工場労働が拡大すると、雇う側と雇われる側は搾取・非搾取の関係になり、労働者の悲惨な労働環境が社会問題化しました。各国とも問題を是正すべく、産業革命発祥のイギリスでは、1833年に工場法が制定され児童労働の制限が導入されました。

産業革命が広がるのを追いかけるように労働問題が起こり、問題是正のための諸法が生まれました。

20世紀:人権意識の高まり

20世紀になると人権意識が高まり、、時間や賃金といった問題に対してばかりでなく、差別や暴力に対抗する法整備も進められました。

1970〜1980年代は、性差別問題が認識され、アメリカではセクシャルハラスメント(セクハラ)が職場の違法な差別と位置付けられ、世界に広がっていきました。日本でも1985年に「男女雇用機会均等法」が制定されました。

セクハラの認識は、パワハラを始め他のハラスメントへの意識も高め、議論されるようになってきました。

ハラスメント禁止条約採択

人権意識の高まりの流れは、2019年国連の国際労働機関の暴力・ハラスメント禁止条約の採択を生み出しました。これは、ハラスメントを「容認できないもの」と明言している条約です。

国際基準も示され、批准国に対して

- ハラスメントを法令で明確に禁止すること

- 違反者には制裁を求める

という国際基準も示されました。2021年から発効しています。

日本でパワハラ防止法が施行されるまで

日本におけるパワハラ防止法成功までの流れを整理します。

- 1966年:労働施策総合推進法の前身といえる雇用対策法制定

- 2007年:雇用対策法改正;若者や外国人労働者への支援などの対策強化

- 2018年:雇用対策法から労働施策総合推進法に改称

- 2020年:企業に対してパワハラ防止措置が義務化され、通称「パワハラ防止法」が 制定

- 2022年:中小事業主にも義務化

- 2025年:就活ハラスメント ※ 、カスタマーハラスメント防止対策義務化

出典・参考:就活ハラスメント防止対策企業事例集を作成しました!(厚生労働省)

現代は働き方改革とも連動し、企業の総合的ハラスメント対策が求められる時代と言えそうです。

パワハラ防止法が改正された背景

2000年以降、ハラスメント防止対策が次々に打ち出されました。パワハラ防止法もその流れの一環です。なぜそのような流れとなったのか、背景をみていきましょう。

近年の日本のハラスメント

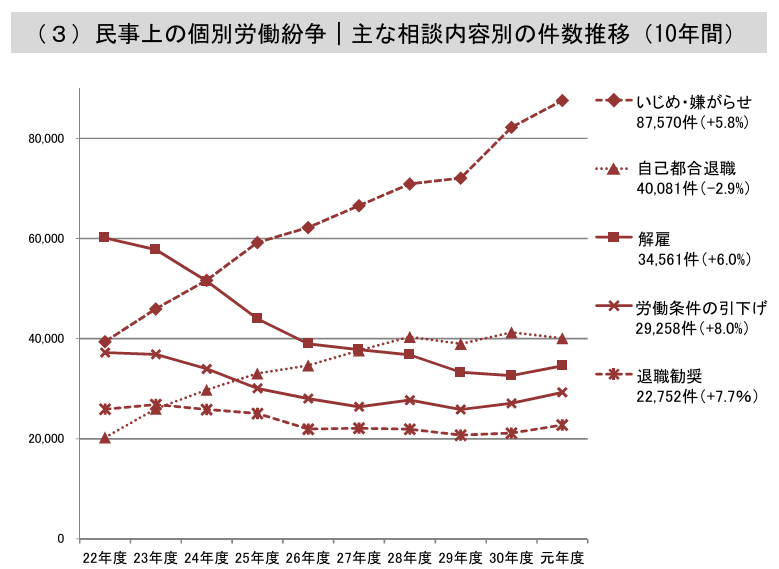

厚生労働省の調査によると、令和元年度の個人に関わる労働相談件数は、それまでの最高で約28万件にも上っています。そのうち「いじめ・嫌がらせ」すなわちハラスメントの相談件数が最も多く、8万7千件余りになっています。

10年間の推移を見ると、その件数の増加が他の相談より断然多くなっています。

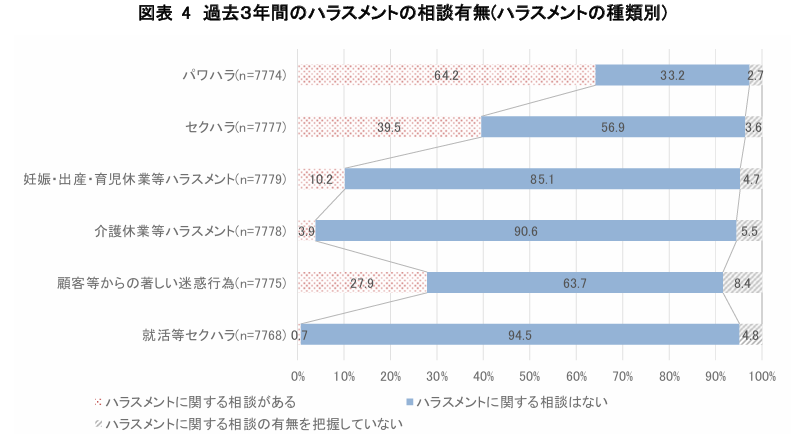

また令和5年度の調査でもハラスメントの相談のトップはパワハラです。セクハラやカスハラ(カスタマーハラスメント)よりかなり多くなっています。

このように、日本のハラスメントは増加および複雑化しています。国連も明言しているように、ハラスメントのある職場は職員の心身の健康を害し、企業の業績悪化にもつながる問題です。パワハラ防止法は「対策義務化」という形で、事業主にも労働者にもハラスメントへの認識を明確にするねらいを持っています。

パワハラ防止法の罰則について

パワハラ防止法には、「義務化」に対応して違反した場合の「罰則」はあるのでしょうか。

罰則はありません

パワハラ防止法には、罰金などの具体的な罰則はありません。国際労働機関の「暴力・ハラスメント条約」にも賛成はしたものの批准はしていないので、明確な「制裁」に値するものもありません。

助言、指導から公表へ

しかし次のような措置がtられる可能性があり、注意が必要です。

厚生労働大臣は、必要と認めれば、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。勧告に従わなかった場合は、公表することができる。

引用:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov 法令検索

パワハラ防止法に関して企業が取り組む際のポイント

パワハラは、当該従業員の心身の健康を害するだけでなく、企業全体へもダメージを与えてしまいます。パワハラ防止にむけて企業の取り組む際のポイントをまとめました。

ポイント➀「必ず講じなければならない措置」確認

パワハラ防止法には「事業主が必ず講じなければならない=義務」措置が3つ明記されています。まずこれを確認しましょう。

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

「明確化」の手段として「文書に規定」とあり、「周知・徹底」に力を入れるべきであることが分かります。

周知・徹底の対象は雇用している従業員だけでなく、契約しているフリーランス、実習生、就活中の学生、取引先なども含まれます。

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の措置

相談に関しては特に配慮が見られ、相談を行ったりその措置に係ったことを理由に不利益をない扱いをすることも禁止されています。

また、雇用する労働者が他の事業主からパワハラを受けた場合の対応も求められています。

3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事後の措置には「再発防止に向けた措置を講ずる」ことも含まれます。

ポイント➁積極性・具体性が見える形の対応を

どのような措置が「取り組んでいる」といえる状態なのでしょう。望ましい取り組み

の例として

- 研修の実施

特に相談窓口担当者に対しては、パワハラだけでなくマタハラやカスハラを含めた他のハラスメントを含めた包括的な知識が必要です。そのための研修も大事です。 出典:オンライン研修講座|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-

出典:オンライン研修講座|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- - 労働者や労働組合の参画

- アンケート調査実施

- 意見交換会実施

などが挙げられます。

企業全体で取り組んでいる姿勢が、内側からも外側からも見える体制は、それ自体抑止力になり、予防につながります。

出典・参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov 法令検索

パワハラだと感じたら

防止対策を取ることは会社の義務であり、その制度を利用することは労働者の権利です。違反した時の負の影響は企業にとっても大きいのです。パワハラだと感じたら、意思表示と相談が大切です。

はっきり「No !」の意思表示

- 黙っている⇒事態を悪化させる

- 意思表示をする⇒同じように悩んでいる人を救う

加害側はパワハラを認識していないかもしれません。意思表示は解決の第一歩です。

早めの相談!担当窓口は複数

もしあなたがパワハラだと感じたら、早めの相談をおすすめします。

会社の担当窓口

相談先は、周囲の相談できる人ならだれでも構わないのですが、パワハラ防止法が施行された今は会社には担当窓口があるはずです。労働組合に相談する方法もあります。繰り返しになりますが、早めの相談が解決への早道です。

都道府県労働局

外部機関に相談することもできます。都道府県労働局は、プライバシーに配慮しながら無料で相談に応じてくれます。各労働局はこちらから検索できます。

あかるい職場の窓口

「あかるい職場の窓口」は、ハラスメントに関する厚生労働省の総合ポータルサイトです。

管理職や相談担当向けの窓口もあります。

参考:相談窓口のご案内|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-及びNOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント | 政府広報オンライン

パワハラ防止法とSDGs

最後にパワハラ防止法とSDGsとの関わりをみていきましょう。

17あるSDGs目標のうち、パワハラ防止法と最も関りが深いのは、SDGs目標8「働きがいも経済成長も」です。

SDGs目標8「働きがいも経済背長も」とパワハラ防止法

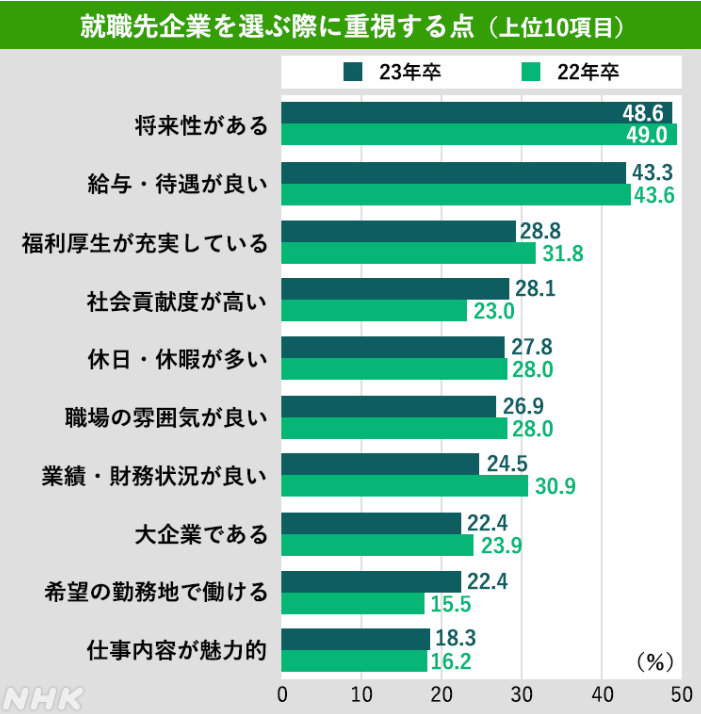

多くの人がワーク・ライフ・バランスを考えて仕事を選ぶようになりました。若者が就職先を選ぶときも、福利厚生や職場の雰囲気などを重視する傾向は強くなっています。パワハラの有無はもちろんのこと、しっかりした対策の有無もは、将来的に人材を確保できるかどうかにもつながってきます。

就職後についても考えてみます。

令和2年度の厚生労働省調査によると、「定年」の次に多い離職理由が「人間関係」、次が「労働条件」となっています。

若者ばかりでなく、中途退職や就職も増えてきています。退職代行のような業務が増えているのもうなずけます。

労働人口が減り、人材の確保や安定した継続雇用を目指すには、安心して働ける職場にするためのパワハラ対策は必須です。経済成長に直結すると言っても過言ではないのでしょうか。

参考:厚生労働省発表

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

パワハラ防止法について、歴史や背景、罰則や企業の取組のポイント、さらにパワハラを感じた時の対応を解説してきました。

日本の人口減少は、将来的にも続くことが見込まれています。労働人口の減少は日本の経済にとって深刻な問題となっています。

パワーハラスメントは、労働者にとっても企業にとっても重要課題です。労働者本人が正しく権利を行使することは、家族や同僚も、そして所属企業をも助けたり成長させたりします。それはさらに、国の経済成長につながります。

パワハラが職場に見受けられなくても、パワハラ及びパワハラ防止法についての正しい知識は、「防止」のとても大きな準備対策となります。この記事が、その対策の一助になれば幸いです。

<参考資料・文献>

【最終版原稿】リーフレット「2020年より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」

職場におけるハラスメント対策パンフレット(厚生労働省)

就活ハラスメント防止対策企業事例集を作成しました!(厚生労働省)

NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント | 政府広報オンライン

令和元年度労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)

令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書(厚生労働省)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov 法令検索オンライン研修講座|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-

就活リーフ表面P1

都道府県労働局・労働基準監督署及び総合労働相談コーナー|スタートアップ労働条件:事業者のための労務管理・安全衛生管理WEB診断サイト|厚生労働省

相談窓口のご案内|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-

NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント | 政府広報オンライン

NHK就活応援ニュースゼミ

厚生労働省発表

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。