税金の仕組みは、日本だけでなく世界中の国や地域の未来を形作る設計図として、社会の発展と直結しています。私たちが学校や道路、医療などで日常的に受けるサービスは、税金の仕組みに支えられているのです。

しかし、その仕組みは一見わかりにくく、知らない間に大人になってしまうことも。ここでは税金の仕組みをわかりやすく、小中学生にも理解できるように解説して、社会と自分の関わりを考えるヒントを提供します。

目次

税金とは

【東京都千代田区霞が関の国税庁(財務省本庁舎5階)】

私たちがお店でお菓子を買うときの「消費税」や、社会人が給料から納めている「所得税」。これらは一体何のためにあるのでしょうか?

一言でいうと、税金の仕組みは「安全で豊かな社会を支える運営費のシステム」です。私たちが安全で快適に暮らすために必要な道路、学校、警察、消防といった公共サービスは、国や市町村が、みんなから集めた税金を使って提供しています。

この仕組みがあるからこそ、私たちの社会は成り立っているのです。そんな税金の基本について、歴史や大切な役割を確認していきましょう。

税金のはじまり:世界と日本の税の歴史

税金の歴史はとても古く、国の誕生とともに始まりました。日本の最も古い記録は、3世紀頃の邪馬台国で、女王卑弥呼が食料などを税として集めていたとされています。

その後、聖徳太子が活躍した飛鳥時代には「租・庸・調(そ・よう・ちょう)」という、稲や布、地方の特産物を納める税の仕組みが作られました。

世界に目を向けると、古代エジプトではピラミッド建設のために、古代ローマでは道路整備のために税が集められていました。面白いことに古代ギリシャでは、お金持ちが戦争やお祭りの費用を負担する「公共奉仕」が税金の代わりでした。

今のような「所得税」が世界で初めて導入されたのは、1799年のイギリスでのことです。時代や場所によって形は違えど、税金は常に社会を支える重要な役割を担ってきました。

税金の3つの大切な役割

税金には、私たちの社会をより良くするための、主に3つの大切な役割があります。

①公共サービスをみんなで支える

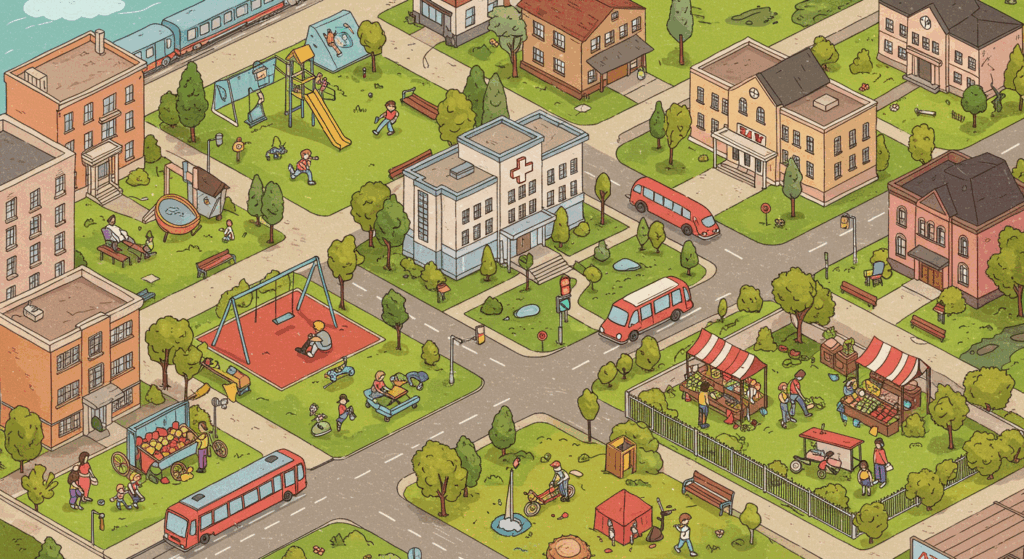

第一の最も基本的な役割は、「公共サービスをみんなで支える」ことです。道路や公園、警察や消防のようなサービスは、税金としてお金を集め、国や市町村が責任をもって提供しています。

②社会全体で助け合う

第二の役割は、「社会全体で助け合う」ことです(所得の再分配※)。税金には、所得が多い人ほど多くの税金を納める「応能負担」という公平な原則があります。

そうして集められた税金を、病気で困っている人や高齢者の年金などに使うことで、経済的な格差を和らげ、誰もが安心して暮らせる社会を目指しています。

③経済のバランスをとる

第三の役割は、「経済のバランスをとる」ことです。景気が悪いときには税金を安くして国民がお金を使いやすくしたり、逆に景気が良すぎて物価が上がりすぎるのを抑えたりと、社会全体のお金の流れを安定させる働きもしています。

税金のルール

税金は、誰かが勝手な都合で集めているわけではありません。日本国憲法には、税金に関する二つの重要なルールが定められています。

①納税の義務

一つは「納税の義務」(憲法第30条)です。納税は、働くこと(勤労)、子どもに教育を受けさせることと並んで、国民の三大義務の一つとされています。

②租税法律主義

もう一つは「租税法律主義」(憲法第84条)です。これは、「新しい税金を作ったり、税率を変えたりするときは、必ず国会で話し合って作られた法律によらなければならない」というルールです。

これにより、私たちの財産が不当に奪われることがなく、安心して経済活動ができるようになっているのです。

このように、税金は、私たちが公平で豊かな社会を実現するための重要な制度なのです。*1)

なぜ税金が必要なのか

なぜこの「税金の仕組み」が私たちの暮らしに絶対必要なのでしょうか?その理由を具体的に見ていきましょう。

市場の失敗と公共サービス

普段の買い物は「お金を払った人だけ」が使えますが、道路や国防は誰でも同時に使えて(非競合性)、払わない人を止められません(非排除性)。こうした「公共財」は儲けが出にくいので市場だけでは十分に作られず、これを「市場の失敗」と呼びます。

有名なアダム・スミスの「見えざる手」でも解決できない問題です。

フリーライダー問題

公共財は「ただ乗り(フリーライダー)」が生じやすいのも大きな課題です。公園や防災設備を整えるとき、負担を避けて「他人が払ったもので自分も使えば得」と考える人が増えると、必要なものが整わなくなってしまいます。

この問題を防ぐために、政府が税金として強制的にお金を集め、誰もが利用できるサービスを確保しているのです。

政府の3つの役割

政府は、民間では担えない、以下の三つに代表される重要な役割を果たしています。

- 公共財を提供する「資源配分の調整」

- 所得の多い人がより多く負担する仕組みで格差を和らげる「所得の再分配」

- 税収を通じて景気変動を緩和する「経済の安定化」

教育や医療、社会保障、環境対策といった分野でも、この3つの機能が欠かせません。

このように税金は、市場メカニズムだけでは解決できない問題を補い、誰もが安心して暮らせる社会を支える「社会の会費」として欠かせないものなのです。*2)

税金の仕組み

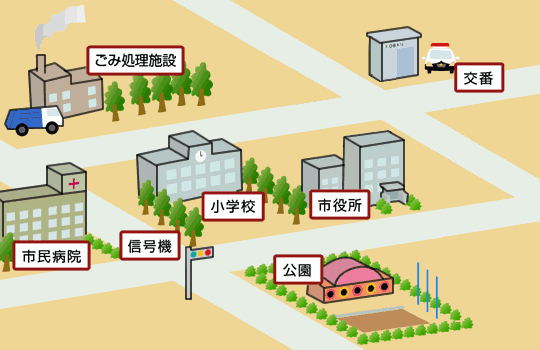

【税金は国や地方公共団体が行う活動の財源となる】

税金はただ集められているのではなく、憲法という国のきまりで守られています。ここでは、税金の仕組みを見ていきましょう。

税金のルール

日本国憲法には、税金について大切なきまりが書かれています。憲法第30条では「国民は法律にしたがって税金を納める義務がある」と決められており、働く義務や教育を受けさせる義務と並んで、重要な国民の三大義務の一つになっています。

さらに憲法第84条では「税金は必ず国会で決めた法律に基づいて集めなければならない」と決められています。これを「租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)」といいます。

つまり、国や役所が勝手に新しい税金を作ったり、好きなように金額を決めたりすることはできません。これによって、私たちの大事なお金が守られているのです。

税金の集め方

税金の集め方には主に三つの方法があります。

①申告納税制度

一つ目は「申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)」です。これは自分で税金の額を計算して申告し、納める方法で、所得税や法人税などがあります。

②賦課課税制度

二つ目は「賦課課税制度(ふかかぜいせいど)」です。役所が税金の額を計算し、納税通知書で知らせる方法で、住民税や固定資産税がこれに当たります。

③源泉徴収制度

三つ目は「源泉徴収制度(げんせんちょうしゅうせいど)」です。会社が社員の給料からあらかじめ税金を引いて、国に納める方法で、これによって、働く人は毎月自動的に税金を納めることができます。

税務署の役割

税務署は、税金を正しく集めるための役所です。全国に約500か所あり、個人や会社の税金を調べたり、相続税などを扱ったりしています。

また、確定申告※の相談にのったり、税金の説明会を開いたりして、国民が正しく税金を納められるように手助けしています。最近では、インターネットで税金を申告できる「e-Tax」という仕組みも広がり、便利になっています。

税金は、憲法のルールに守られながら、さまざまな方法で集められ、税務署などの組織によって支えられています。そして集められたお金は、みんなの生活を守り、社会をよりよくするために使われているのです。*3)

税金の使い道

【「公共サービス」や「公共施設」】

集められた税金は、一体どのように私たちの暮らしに役立っているのでしょうか?ここからは、国や自治体のお財布の中身をのぞきながら、税金の具体的な使い道を見ていきましょう。

私たちの税金は、主に「国」と「地方自治体(都道府県や市区町村)」が、それぞれの役割に応じて使っています。

暮らしの安心を支える「社会保障」

私たちが納める税金の使い道として、国・地方ともに最も大きな割合を占めているのが「社会保障(しゃかいほしょう)」です。国の予算(令和7年度)では、全体の約3分の1にあたる38兆円以上がこの費用にあてられています。

これは、

- 私たちが病気やケガをしたときの医療費

- お年寄りになったときの年金

- 子育て家庭への支援

- 介護が必要な方へのサービス

など、人生のあらゆる場面での安心を支えるためのお金です。国民一人当たりで計算すると、医療費だけでも毎月約1万400円、年間では約13万円もの税金が私たちの健康のために使われている計算になります。

市町村の予算でも、この福祉に関する費用(民生費)が最大の支出項目となっており、いかに重要かが分かります。

未来をつくる社会の土台「教育」と「公共事業」

次に大きな使い道が、社会の土台を築き、未来への投資となる分野です。

①教育

まず「教育」です。公立の小中学校で使う教科書が無償なのも、校舎を建てたり修理したりできるのも、すべて税金のおかげです。

児童・生徒一人当たりには、小学生で年間約94万円、中学生で約107万円もの教育費が投じられています。義務教育の9年間で、一人の子どもに約1,800万円もの税金が使われる計算になり、これは将来の社会を担う人材を育てるための大切な投資です。

②公共事業

そして、道路や橋、上下水道などを整備する「公共事業」も重要です。国の予算では年間6兆円以上が使われ、私たちの生活を便利にし、物流を支えています。

また、国の安全を守るための「防衛」にも年間8兆円以上が使われています。私たちが安心して暮らせるのも、警察や消防、自衛隊といった日々の安全を守るサービスが税金で提供されているからです。

国と地方の「約束」を守るためのお金

国の予算には、過去と未来に対する「約束」を守るための、非常に大きな支出もあります。

国債費

一つは「国債費(こくさいひ)」で、国の支出の2番目に多く、約28兆円を占めます。国は、税収だけではお金が足りない年に「国債」を発行して企業や投資家に借金をしており、これはその返済や利子の支払いです。

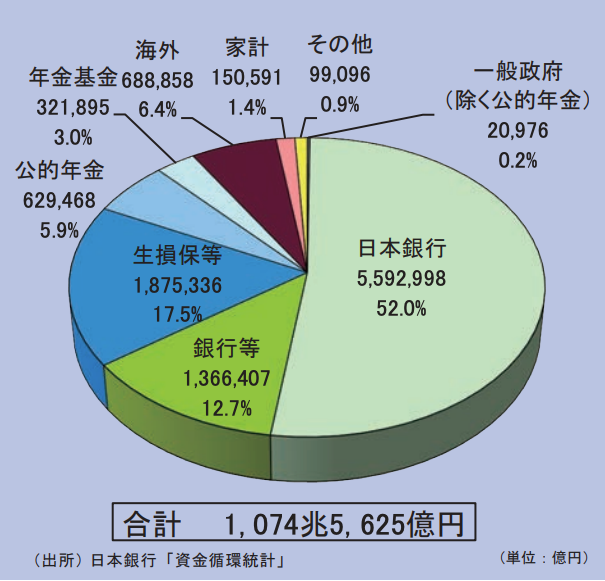

【国債の保有者別内訳(令和6年12月末速報値)】

もう一つは「地方交付税交付金(ちほうこうふぜいこうふきん)」で、支出の3番目に多く、約19兆円です。これは、都市部と地方の税収の差をなくし、全国どこでも公平な行政サービスを受けられるように国から地方へ配られるお金です。

実は、「社会保障費」「国債費」「地方交付税交付金」の三つだけで国の予算全体の約74%を占めています。これは、自由に使えるお金が少ない「財政の硬直化(こうちょくか)」※という課題にも繋がっています。

このように税金は、私たちの今の暮らしを直接支えるだけでなく、未来への投資や過去からの約束を守るためにも使われています。多くの場合、私たちが納める税金の額以上に、質の高いサービスを受けて生活ができています。*4)

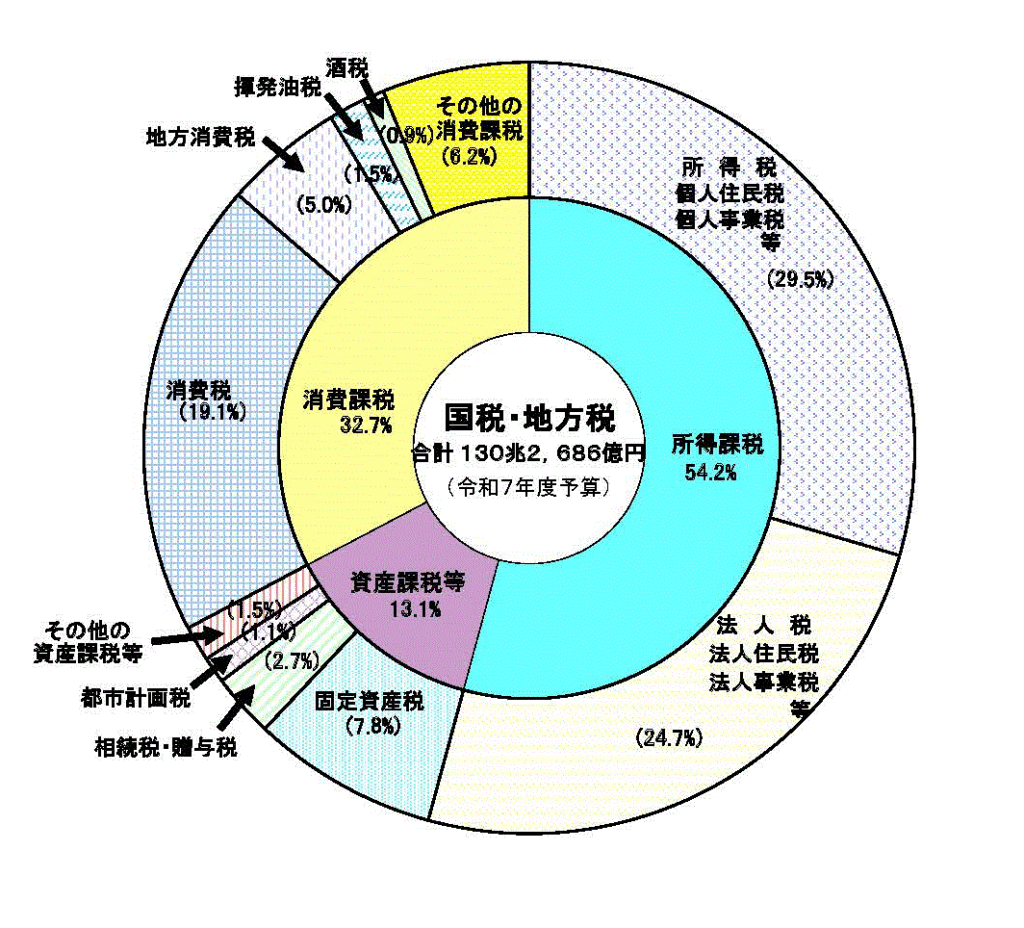

税金の種類

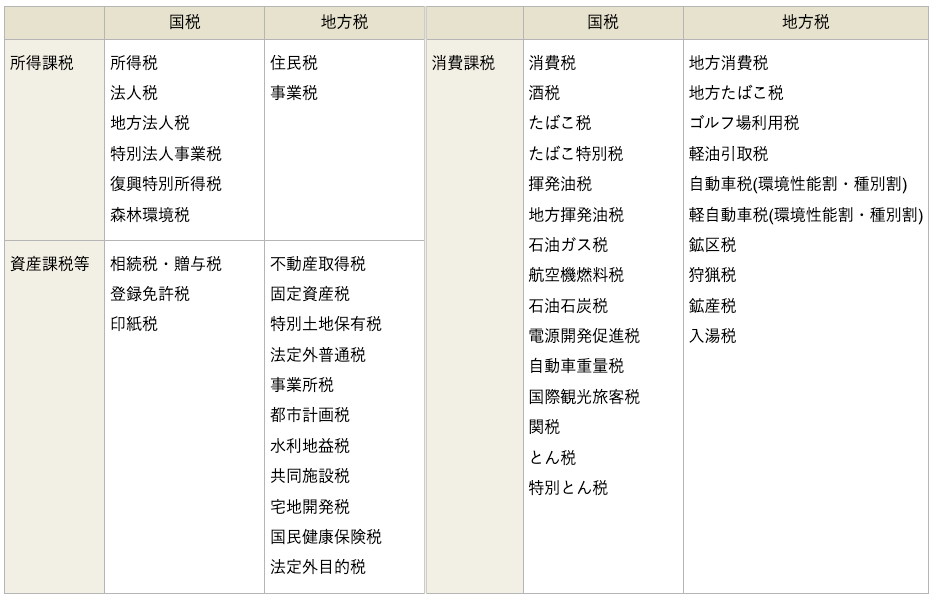

【国税・地方税の種類】

「所得税」「消費税」「固定資産税」など、ニュースや暮らしの中で様々な税金の名前を耳にしますね。日本には約50種類もの税金があると言われています。

ここでは、税金を「誰が集めるか」「どうやって納めるか」「何に対してかかるか」という三つの視点から、その主な種類を確認していきます。

「国税」と「地方税」

税金は、まず集める主体(どこに納めるか)によって、

- 国が集める「国税」

- 都道府県や市区町村が集める「地方税」

に分けられます。

国税(所得税、法人税、消費税など)は、外交や防衛といった国全体の運営に使われます。一方、地方税(住民税、固定資産税など)は、学校や消防、ゴミ処理といった私たちの身近なサービスに使われます。

中でも消費税の仕組みは特別で、私たちが支払う10%のうち、7.8%は国税、2.2%は地方税となっており、一つの税金が国と地方で分担されています。

【国税・地方税の税目・内訳】

「直接税」と「間接税」

税金の納め方の違いからは、

- 直接税

- 間接税

に分類できます。

直接税

直接税は、税金を負担する人(稼いだ人や資産を持つ人)が、国や自治体に直接納める税金です。所得税や住民税、固定資産税がこれにあたります。

特に所得税は、所得が高い人ほど高い税率が適用される「累進課税(るいしんかぜい)」という仕組みになっており、負担できる人が多く負担するという公平性(垂直的公平)が保たれています。

間接税

間接税は、税金を負担する人(消費者)と、納める人(お店など)が異なる税金です。代表例は消費税です。

所得に関わらず同じ商品には同じ税金がかかりますが、これが低所得の人ほど負担が重く感じられる「逆進性(ぎゃくしんせい)」という課題も指摘されています。

「所得」「消費」「資産」への課税

税金は、何に対してかかるか(課税対象)によっても3種類に大別できます。

所得への課税

個人の給料や会社の利益といった「儲け」に対してかかる税金で、

- 所得税

- 法人税

- 住民税

がこれにあたります。住民税は、前年の所得をもとに計算され、およそ10%が課税されます。

消費への課税

商品の購入やサービスの利用といった「消費」に対してかかる税金で、

- 消費税

- 酒税

- たばこ税

などがあります。契約書などに貼る「収入印紙」も「印紙税」※という特殊な消費税の一種です。

資産への課税

土地や建物、財産の取得や保有といった「資産」に対してかかる税金で、

- 家や土地を持つとかかる固定資産税

- 親などから財産を譲り受けたときにかかる相続税や贈与税

がこれにあたります。これらは富の集中を防ぎ、社会の公平を保つ役割も担っています。

このように税金は、多様な分類方法があり、それぞれが社会の異なる側面を支える重要な役割を果たしています。各税金の特徴を理解することで、なぜこれほど多くの種類の税金が必要なのかが見えてくるのです。*5)

税金とSDGs

税金とSDGs(持続可能な開発目標)は、どちらも格差や貧困をなくし、「誰一人取り残さない社会」を目指すという点で、同じ価値観を共有しています。税金は、SDGsが掲げる目標を達成するために欠かすことのできない公共サービスや社会の仕組みを支える、最も重要な財源であり政策ツールなのです。

特に関係の深いSDGs目標を見ていきましょう。

SDGs目標1:貧困をなくそう

税金は、貧困をなくすためのセーフティーネットを構築する上で決定的な役割を果たします。所得が高い人ほど多く負担する所得税の累進課税によって集められた税金は、生活に困窮する人々を支える生活保護制度や、子育て家庭への児童手当などに使われています。

この「社会保障」には国の予算の約3分の1(年間38兆円以上)が使われており、貧困の連鎖を断ち切ることに直接貢献しています。また、税金から政府開発援助(ODA)を通じて、開発途上国の貧困削減にも貢献しています。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

すべての子供たちが、家庭の経済状況に関わらず質の高い教育を受けられる環境は、税金によって支えられています。私たちが納める税金は、

- 公立の小中学校の運営費

- 教員の給与

- 無償で配布される教科書代

などに使われています。一人の子どもが義務教育を終えるまでに約1,800万円もの税金が投じられる計算になり、教育の機会均等が保障されています。

これにより、子どもたちは将来の可能性を広げ、貧困の削減や格差の是正にも繋がる、持続可能な社会の最も重要な基盤が築かれます。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

税制は、社会の格差是正において中心的な役割を果たしており、SDGsもターゲット10.4で税制などを通じた平等の拡大を求めています。日本の所得税は、所得に応じて税率が5%から45%まで変わる累進課税を採用しており、経済力に応じた公平な負担を実現しています。

また、相続税や贈与税は、世代を超えて富が集中しすぎるのを防ぐ機能を持っています。このように、税金の仕組みそのものが、SDGsが目指す「不平等をなくす」という目標に深く貢献しているのです。

このように税金は、単にお金を集めるだけでなく、国際協力(パートナーシップ)の元手となったり、制度そのものが社会の不平等を是正したりと、SDGsが目指す「誰一人取り残さない社会」を実現するための具体的な手段として、極めて重要な役割を果たしているのです。*6)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

税金の仕組みは、「社会の会費」のようなもので、公平で豊かな社会を実現するための重要な制度です。税金を通じて提供される公共サービスと社会保障により、私たちは「誰一人取り残さない社会」を築いており、これはSDGsの理念とも深く結びついています。

近年、私たちの税制度は変化し続けています。国内では、働き方の多様化に対応した税制の見直しや、国税庁が進めるDX(デジタル・トランスフォーメーション)により、手続きがより身近で便利になっています。

同時に、世界では巨大IT企業へのデジタル課税や地球温暖化対策の炭素税など、国境を越えた新しいルール作りが進んでおり、税金のあり方そのものが大きな転換点を迎えています。税金について正しく理解することは、社会の一員として「自分たちの社会をどう作るか」を考える出発点です。私たちにできることは、まず税金の使い道に関心を持ち、選挙などを通じて意思表示をすること、そして公共施設を大切に使うなど、日々の行動で税金を活かす意識を持つことです。あなたにとっての理想の社会とは、どのような姿でしょうか?その未来を実現するために、私たちはどのような「会費」を、どう分担していくべきでしょうか。

一人ひとりが税金の仕組みとその意味を深く理解し、より良い社会の実現に向けて考え、行動することで、より良い未来の世界が築かれていくのです。*7)

<参考・引用文献>

*1)税金とは

Wikipedia『国税庁』

OECD『Revenue Statistics 2023 Tax Revenue Buoyancy in OECD Countries』(2023年12月)

国税庁『税は会費のようなもの』

国税庁『税の意義と役割』

国税庁『税の歴史』

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代ローマのトイレ税や欧州のひげ税など、税の歴史とヘンな税』(2024年4月)

*2)なぜ税金が必要なのか

国税庁『財政のしくみと役割』

国税庁『なぜ、税を納めなければならないのでしょうか(まとめ)』

財務省『日本の財政関係資料』(2024年10月)

総務省『地方財政制度』

経済産業研究所『財政「タダ乗り」政策に問題』

*3)税金の仕組み

財務省『1.「税」の意義と役割を知ろう』

内閣府『これからの税制を考える -経済社会の構造変化に臨んで-』(1997年1月)

日本税理士連合会『税理士による租税教室』

日本国憲法『昭和二十一年憲法 日本国憲法』(1947年5月)

*4)税金の使い道

国税庁『税の意義と役割』

財務省『債務管理リポート― 国の債務管理と公的債務の現状 ―』(2025年)

財務省『令和7年度一般会計予算 歳出・歳入の構成』

文部科学省『令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します』(2024年12月)

総務省『4 地方経費の内容』

国税庁『税金の使いみちは、どうやって決めているの?』

財務省『JAPANESE GOVERNMENT BONDS』(2025年4月)

*5)税金の種類

財務省『税の種類に関する資料 国税・地方税の税目・内訳』

国税庁『税の種類と分類』

国税庁『所得の種類と課税方法』

総務省『地方税体系』

総務省『地方税の意義と役割』

Money Forward『税金の種類にはどのようなものがある?仕組みや国税と地方税について解説』(2025年2月)

*6)税金とSDGs

国際連合広報センター『持続可能な開発目標(SDGs)とは』

United Nations Development Programme『Tax for SDGs Initiative』

OECD『Development Co-operation Report 2024』(2024年7月)

IMF『The IMF and the Sustainable Development Goals』

国際協力機構『公共財政・金融システム』

*7)まとめ

財務省『令和7年度の国民負担率を公表します』(2025年3月)

税庁『税務行政のデジタル・トランスフォーメーション』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。