日本文化や日本人の美意識を語るときに、侘び寂びの概念はなくてはなりません。しかし、日々の生活で侘び寂びを感じる場面があるかというと、そうでもないのが実情です。分かっているようで説明すると難しい、それが侘び寂びなのではないでしょうか。

この記事では、侘び寂びとは何か、言葉の使い方、侘び寂びを感じられる建築・場所、SDGsとの関係を解説します。

目次

侘び寂びとは

侘び寂びとは、ものしずかな風情や、多くを求める世俗的な志向から離れた価値観を指すほか、足るを知るなどの概念を含んだ日本文化固有の美的感覚です。もともとは「侘び」と「寂び」という別々の言葉から成り立っています。『広辞苑 第七版』によると、それぞれ次のような意味があります。

侘び

| 思いわずらうこと。気落ちすること。閑居を楽しむこと。閑寂な風趣。 |

寂び

| 古びて趣のあること。閑寂なおもむき。 |

※一部抜粋

閑居・閑寂は「世俗を逃れて心しずかに暮らすこと」「ものしずかで趣のあること」という意味があり、いずれも穏やかな暮らしや風情を表しています。こうした価値観は、文芸や茶の湯、庭園などの日本の文化に深く関わりがあります。茶の湯の世界では、豪華な舶来の道具で飾り立てる茶に対し、簡素な日本の工芸品を使った茶が登場します。これは侘び茶と呼ばれています。

そして今では、侘び寂びは世界からも注目されています。書籍や写真集などで紹介されているほか、「わびさびインテリア」といった方向からも関心を集めています。

起源

侘び寂びは『万葉集』を起源とし、『古今和歌集』の時期に確立されたと考えられています。『万葉集』の中の侘びと寂びを見ていきましょう。

侘び

| 我なしとなわび我が背子ほととぎす鳴かむ五月は玉を貫かさね(巻17-3997) 現代語訳:私がいないからとて佗びしく思われるな、わが友よ。ほととぎすが来鳴く五月には、花橘を玉として緒に通してください。 |

寂び

| 楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたる都見れば悲しも(巻1-33) 現代語訳:ささなみの地の国つ神の御心も衰えて、荒廃してしまった都を見ると、悲しいことよ。 |

(出典:「万葉百科|奈良県立万葉文化館」。太字は著者による)

『万葉集』における侘びは、ものしずかでさびしい「わびしい」という意味で使われています。侘び寂びと語源が同じ動詞の「侘びる」は、後に「静かな境地を楽しむ」(出典:『松風』謡曲)、「寂びる」は「古びて趣が出る」(出典:『平家物語』灌頂・大原入)という意味で用いられ、現在に近い感覚で使われていることが分かります。日本の文芸の世界で、侘び寂びは発展していったと言えるでしょう。

侘び寂びの言葉の使い方

それでは、侘び寂びの言葉はどのように使われているのでしょうか。実際にウェブや書籍ではどのように使用されているかを、日本文化と結びつきの強い芸術と茶の湯の分野で見ていきましょう。

芸術

・「工芸の世界では、(中略)今の時代でも、侘び寂びの美を追い求める作り手が多くいる。」(日本の美意識「侘び寂び」 | 連載コラム – 日本工芸のオンラインメディア)

・「古都の社寺を巡る中で出会う日本の美術には、侘び寂びの精神が色濃く反映された作品が数多く存在します。」(「侘び寂び(わび・さび)」とは日本文化だけのものか | 慶應丸の内シティキャンパス(慶應MCC))

・「赤鳥庵の雪見障子から眺められる石塔は、長い年月を経て自然と調和し、侘び寂びの趣を醸し出しています。」(豊島区立 目白庭園 – 見どころ)

・「文芸における「侘び寂び」は『万葉集』の後も重要な価値観として発展し、俳句においても鍵概念として尊重されます。」(岡本浩一著 80憶人の「侘び寂び」教養講座)

茶の湯

・「茶の湯独特の雰囲気や境地を、世間ではよく『わび・さびの世界』などと呼ぶことがあります。」(表千家不審菴:茶の湯の伝統:「わび」と「さび」)

・「わび・さびの茶は、草庵の茶として、唐物を愛好した室町将軍を中心とした書院の茶とは異なった美意識と価値観を持つのです。」(わび・さびの茶の湯文化−その8 | 茶の湯文化は日本のグローカル文化)

・「『侘び寂び』が茶道界の独占特許であるかのような考えも是正が必要な誤解のひとつです。」(岡本浩一著 80憶人の「侘び寂び」教養講座)

侘び寂びは、「侘び寂びの美・精神・趣・世界・茶」のように、後ろに別の言葉を付けて具体的に表すことができるほか、「追い求める・反映する・醸し出す・発展する・呼ぶ」などと組み合わせて使われていることが分かります。

侘び寂びを感じられる建築5選

言葉の意味や使い方を押さえたところで、侘び寂びを感じられる建築5選を紹介します。とはいえ、侘び寂びを「感じる」ことは、その人の自由な感性によるのかもしれません。ここでは、一般的に侘び寂びと関わりの深いといわれている建築を中心に取り上げています。

国宝「待庵」|妙喜庵

妙喜庵|国宝「待庵」(みょうきあん|こくほう「たいあん」)は、京都府乙訓郡にある利休作の茶室です。愛知県犬山市の如庵、京都市大徳寺の密庵と並ぶ国宝三茶室の1つとして知られています。

「侘び寂び」の見どころ

| 利休は、「侘び」の思想により茶の湯を大成した戦国時代の茶人です。待庵は利休の最晩年の美観を表した茶室と考えられており、「極侘び」とも呼ばれています。茶室の原型である四畳半に対して二畳と、狭い茶室であるところに侘びを感じることができます。 |

住所 :京都府乙訓郡大山崎町竜光56

方丈の庵(復元)|河合神社

方丈の庵|河合神社(ほうじょうのいおり|かわいじんじゃ)は、『方丈記』(1212年)の作者である鴨長明のすみかの復元です。京都市の河合神社の北側に位置する糺の森の中に展示されています。

「侘び寂び」の見どころ

| 『方丈記』は、清少納言の『枕草子』、吉田兼好の『徒然草』と共に挙げられる三大随筆の1つです。鴨長明は、河合神社の禰宜(ねぎ)として幼少期を過ごした後、晩年は閑居の生活を送り、1丈(約3メートル四方)の庵で暮らしました。侘び寂びの閑居を実際に見ることができます。 |

住所:京都市左京区下鴨泉川町59

百積の庭|大徳寺 聚光院

百積の庭|大徳寺 聚光院(ひゃくせきのにわ|だいとくじ じゅこういん)は、京都市にある寺院です。聚光院の境内には、利休と茶道御三家(表千家・裏千家・武者小路千家)の歴代の墓所があります。

「侘び寂び」の見どころ

| 聚光院には、利休が作庭したと伝えられる百積の庭や茶室(閑隠席・枡床席)があります。庭は国指定名勝、茶室は重要文化財に指定されている貴重な文化財です。茶の湯を大成した利休とその足跡に触れ、侘び寂びに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。 |

住所:京都市北区大徳寺町58

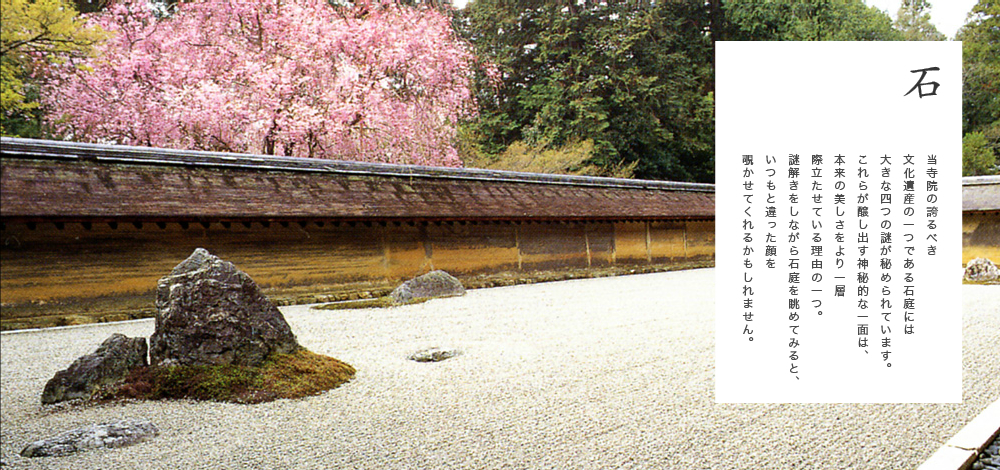

石庭|龍安寺

石庭|龍安寺(せきてい|りょうあんじ)は、正式には方丈庭園と言い、史跡・特別名勝に指定されています。75坪の白砂に大小15個の石を配置した庭は、どのような意図で作られたのか分かっていません。

「侘び寂び」の見どころ

| 石を組み合わせて山水を表した枯山水の庭は、ものしずかな風情を表す侘び寂びの美意識に近いと考えられています。一方で、奥行きをつくるために、土塀の高さを計算するといった高度な設計も見られるのが特徴です。心のままに感じることが、侘び寂びを知るヒントになるかもしれません。 |

住所:京都府京都市右京区龍安寺御陵下町13

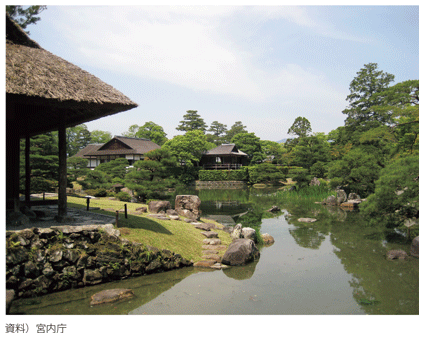

桂離宮

桂離宮(かつらりきゅう)は、宮廷文化から庶民の文化までの多彩な要素を含む建築物です。建築と庭園の調和の美しさは、世界的にも高い評価を受けています。

「国土交通白書 2019」では、日本人の奥深い感性として「侘び寂び」を取り上げ、それを具現化するものとして東山文化を代表する銀閣寺、茶道、桂離宮などを挙げています。

「侘び寂び」の見どころ

| 「国土交通白書 2019」では侘び寂びを「簡素で静寂な中に美しさを感じる」「明白にせず曖昧に暗示することの美しさ」「古い物の内側からにじみ出てくる美しさ」と定義しています。桂離宮ではこうした侘び寂びを感じられるかもしれません。 |

住所:京都府京都市西京区桂御園

侘び寂びを感じられる場所4選

続いて、侘び寂びを感じられる場所を紹介します。

五島美術館

五島美術館(ごとうびじゅつかん)は、茶道具をはじめ、書跡や絵画などをコレクションに持つ東京都世田谷区にある美術館です。茶碗や茶入、水指などを鑑賞して、茶の湯の侘び寂びに触れることができます。

「侘び寂び」の見どころ

| 侘びを感じる茶道具は多くありますが、それらがすべてではありません。侘びていない茶道具もあります。美術館は、侘びている・いない作品を比べて観賞できるのが良い点です。茶道具を展示している美術館は他にもたくさんあるので、いくつか調べてみるのもおすすめです。 |

住所:東京都世田谷区上野毛3-9-25

金継ぎ教室

金継ぎ(きんつぎ)は、茶碗が割れたり欠けたりした部分に漆を入れてつなぎ、金や銀で彩色する修復技術を言います。茶の湯の侘び寂びから生まれた、簡素の中に豊かさを感じる美意識から発祥したものと考えられています。

「侘び寂び」の見どころ

| 金継ぎは、専門の工房に依頼することもできますが、体験できる教室もあります。これまでは捨てていたかもしれない器を、自分の手で修復することで、長く使うことの喜びを感じられることに加えて、寂び・古びた趣も同時に味わうことができそうです。 |

苔|西芳寺 庭園

西芳寺 庭園(さいほうじ ていえん)は、苔寺(こけでら)とも呼ばれている京都市の寺院です。その庭園は120種余りの苔で覆われています。

「侘び寂び」の見どころ

| 平家物語(灌頂・大原入)に「岩に苔むしてさびたる所なりければ」という箇所があります。「苔がむして趣が出ていた」という意味です。いにしえの世界の趣を想像しながら、苔を鑑賞して寂びを味わうのも良いでしょう。苔を見られるところは他にもたくさんあるので、調べてみても良いでしょう。 |

住所:京都府京都市西京区松尾神ケ谷町56

鎌倉彫資料館

鎌倉彫資料館(かまくらぼりしりょうかん)は、室町時代から現代までの鎌倉彫作品や参考資料を収蔵しています。江戸時代には、茶道具の手引書にも鎌倉彫の名が記されていると言います。

「侘び寂び」の見どころ

| 赤井裕明館長は「使い込むうちに、漆がこすれて黒い部分が出てきたりするのも味わい深い。(中略)自分で慈しみながら育てていけるところは、日本独特の侘び・寂びと通ずるものがあると思います」と述べています。「見る・使ってみる」ことで侘び寂びを体験できます。 |

住所:神奈川県鎌倉市小町2-15-13

【番外編】nana’s green tea ジョイナス店

番外編として神奈川県横浜市のカフェを紹介します。nana’s green tea(ナナズグリーンティー)は、「日本に昔からある茶文化を現代的な解釈で楽しめる店をつくりたい」という思いから生まれたカフェです。茶の湯のおもてなしを「新しい日本のカタチ」として提供し、店の内装は「現代の茶室」を表現しています。

「侘び寂び」の見どころ

| ジョイナス店は、茶の湯の「侘び寂び」を「ものしずかでどことなく寂し気な境地」「色彩感を否定したような枯淡な趣」と解釈し、色彩感のないあいまいさを設計に反映しています。現代の茶室から水墨画のような「侘び寂び」の世界へ変化していくさまを表現しているそうです。今の「侘び寂び」を体験して、時の移り変わりを感じてみるのも良いかもしれません。 |

住所:神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス 3F

侘び寂びとSDGs

最後に、侘び寂びとSDGsとの関係を確認します。侘び寂びの足るを知るという価値観は、資源を無駄に使用しないというSDGsの目標に重なります。

目標12「つくる責任つかう責任」

廃棄物を減らしたり再利用したりすることを掲げたこの目標は、資源を無駄に捨てないことを示しています。足るを知ることは余計な廃棄物を減らすことにつながり、また割れたり欠けたりした器を金継ぎにより修復をすれば再利用できます。

目標13「気候変動に具体的な対策を」

気候変動への対策は、原因と考えられている温室効果ガスの排出を減らすことが有効と考えられています。廃棄物が多くなれば、焼却時に発生する温室効果ガスの量は増えてしまいます。消費をし過ぎない生活や価値観が大切です。

この他にも、侘び寂びの精神はSDGsの目標に直接的・間接的に関わっています。日本文化固有の美的感覚としての侘び寂びは、SDGsが総合的に目指す持続可能な開発につながっています。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

侘び寂びは、歴史的にも古くから存在する日本文化固有の美的感覚です。とはいえ、あまりなじみがなかったという人も多いでしょう。先人が残した侘び寂びを感じられる建築や作品などを鑑賞し、身近に感じてみるのも1つの方法です。また、今世界で取り組んでいるSDGsに当てはめて捉え直すことで、より親しみやすいものになるかもしれません。まずは美に対する感性を広げる気持ちで、侘び寂びを鑑賞してみませんか。

<参考>

岡本浩一、2023、『80億人の「侘び寂び」教養講座』、淡交社

茶室 待庵

妙喜庵(国宝「待庵」) | スポット一覧 | 京都府観光連盟公式サイト

美麗祈願 | 下鴨神社 | 河合神社

国指定文化財等データベース

聚光院庭園(じゅこういんていえん)

聚光院|【京都市公式】京都観光Navi

大雲山 龍安寺|Ryoanji|作庭の謎

ホーム – 桂離宮

第1章 第3節 日本人の感性(美意識)の変化|国土交通白書 2019

表千家不審菴:茶の湯の伝統:わび茶の成立

割れたり欠けたりした陶磁器を生かす「金継ぎ」 | August 2020 | Highlighting Japan

見所とその由緒を知る | into Saihoji

nana’s green tea 横浜ジョイナス店 カフェ [横浜駅] 店舗デザイン.COM

私たちについて【nana's green tea │ ナナズグリーンティー】抹茶&日本茶カフェ

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。