日本列島は世界有数の火山国であり、私たちは火山の恵みを受けながら生活しています。温泉や肥沃な大地、美しい山の景観は、火山活動がもたらす豊かな恩恵です。

しかし火山は、時として甚大な被害をもたらす脅威でもあります。地球内部から噴出するマグマは、噴火のタイプによって様々な災害を引き起こし、人々の暮らしを一変させることがあります。富士山の宝永大噴火や近年の御岳山噴火など、歴史上の事例からも学ぶべき教訓は数多くあります。

では、このような火山とどう共存していけばよいのでしょうか。火山の仕組みを知り、適切な防災対策を講じることが重要です。

この記事では、火山の基本的な仕組みから種類、過去の噴火事例、そして防災対策まで、火山について知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。持続可能な社会づくりの観点からも、火山との共生について考えていきましょう。

目次

火山とは

火山とは、地下のマグマが地表に噴出してできた地形のことです。地球内部の高温高圧の状態で岩石が溶けてマグマとなり、それが地表に達して噴火することで形成されます。噴出した溶岩や火山灰が積み重なって山になるほか、マグマが抜けた後の陥没でできたカルデラなどの窪地も火山地形に含まれます。*1)*2)

日本列島には111もの活火山があり、富士山や桜島などが代表的です。これらの火山は、私たちに温泉や肥沃な土壌などの恵みをもたらす一方で、噴火による災害のリスクも抱えています。

活火山との違いは?

火山と活火山の最大の違いは、最近の活動履歴にあります。火山とは単に、マグマの噴出によってできた地形や構造物全般を指す言葉です。一方、活火山は明確な定義があり、過去1万年以内に噴火した記録があるか、現在も活発な噴気活動が見られる火山に限定されます。

日本には111の活火山がありますが、これは国内の火山の総数ではありません。かつては「休火山」「死火山」という分類もありましたが、長期休止後に突然噴火した事例が見つかったため、現在ではこの区分は使われていません。

すべての活火山は火山ですが、すべての火山が活火山ではありません。火山の活動周期は非常に長いため、現在静かでも将来噴火する可能性があることを理解しておく必要があります。

火山の仕組み

火山は、地球内部のダイナミックな活動が表面化した現象です。地下深くで生まれたマグマが地表へと上昇し、様々な形で噴出することで独特の地形を形成します。この壮大な地球の営みを理解するためには、以下の2つのことがらを知ることが重要です。

- マグマの発生とマグマだまりの形成

- 噴火のメカニズム

まず、すべての火山活動の源となるマグマがどのように生まれ、地下に蓄積されるのかを見ていきましょう。

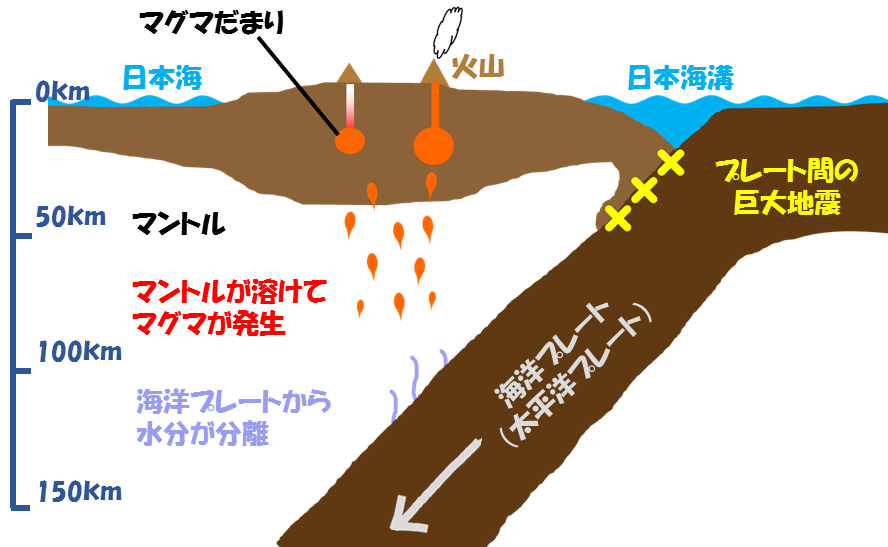

マグマの発生とマグマだまりの形成

火山活動の源であるマグマは、主に地球内部のプレート境界付近で発生します。海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込むとき、海洋プレートに含まれる水分が地下深くのマントルに供給されます。この水分がマントルの岩石の融点を下げ、一部が溶けてマグマとなります。

日本列島周辺では、太平洋プレートやフィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込んでおり、これによって列島に沿って多くの火山が「火山フロント」と呼ばれる帯状に分布しています。

生成されたマグマはすぐに地表に上昇せず、途中で「マグマだまり」という貯蔵庫に一時的に蓄えられ、そこで化学変化や温度変化を経て噴火の準備が進みます。*4)

噴火のメカニズム

噴火とは、地下のマグマが地表へと噴出する現象です。その爆発力や様式はマグマに含まれる火山ガスの量に大きく左右されます。

マグマは、地下では高い圧力下にあるため、多くの火山ガス(水蒸気や二酸化炭素など)が溶け込んでいます。このマグマが地表に向かって上昇し圧力が下がると、炭酸飲料の栓を開けたときのように、溶け込んでいたガスが急激に泡となって膨張します。

ガスの少ないマグマは、比較的穏やかに流れ出し溶岩流となりますが、ガスを多く含むマグマは爆発的に噴出し、火山灰や噴石を広範囲に飛ばすことがあります。マグマの組成や含有ガス量の違いによって、ハワイのような穏やかな噴火から桜島のような爆発的な噴火まで、様々な火山活動のスタイルが生まれます。

火山の種類と噴火の種類

火山は大きく分けると3つの形に分類できます。また、噴火の種類も3つに分けられます。ここでは、火山の種類と噴火の種類について解説します。

火山の種類

*4)

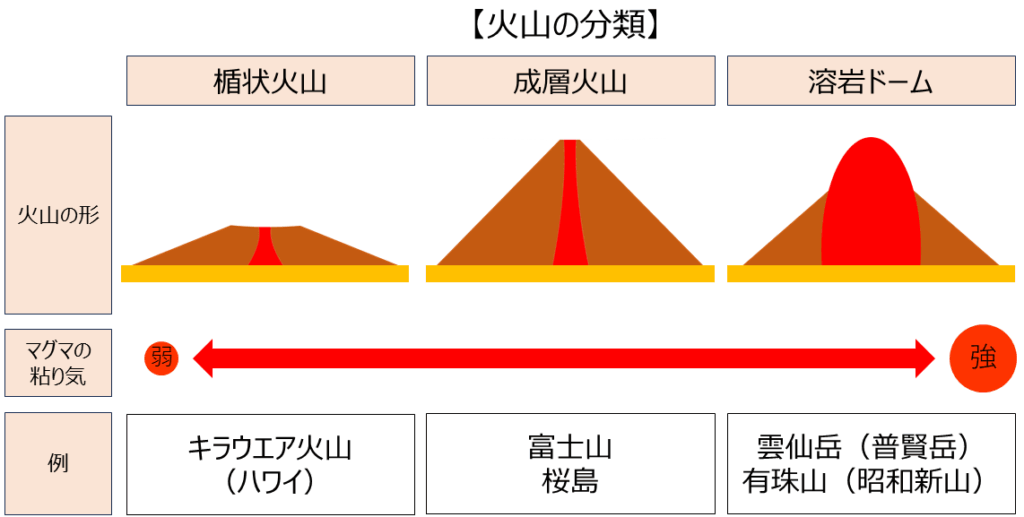

火山の種類は大きく分けると以下の3つです。

- 楯状火山

- 成層火山

- 溶岩ドーム

| 火山の種類 | 特徴 |

| 楯状火山 | サラサラした溶岩が広く流れ、なだらかな盾状の形になる火山穏やかな噴火が特徴 |

| 成層火山 | 溶岩と火山灰が交互に積み重なり、美しい円錐形を形成する火山日本に多い |

| 溶岩ドーム | 粘り気の強い溶岩が火口付近にこんもりと盛り上がる火山爆発的噴火の危険性も |

火山の特徴が、火山の形にも大きな影響を与えていることがわかります。

噴火の種類

火山噴火は地下のマグマと水の関わり方によって、大きく3つのタイプに分けられます。

最も穏やかな「水蒸気噴火」は、マグマの熱で地下水が沸騰して起こり、2014年の御嶽山噴火がこれにあたります。より危険な「マグマ水蒸気噴火」は、マグマと地下水が直接接触して爆発的に噴出するもので、2015年の口永良部島で発生しました。

最も典型的な「マグマ噴火」は、マグマ自体が地表に出現するもので、さらにマグマの性質によってハワイ式(流動性が高い)からプリニー式(大規模爆発的)まで様々な様式に分かれます。

火山ができる場所

地球上の火山は偶然に分布しているわけではなく、主に3つの特定の地質環境で形成されます。これらの場所はいずれもマグマが生成されやすい条件を持っており、世界の火山分布パターンを決定づけています。

【火山ができる場所】

| 形成場所 | 仕組み | 代表例 |

| 海溝沿い | 海のプレートが陸のプレート下に沈み込み、放出された水がマントルを溶かしてマグマを作る | 日本列島の火山帯 |

| 海嶺 | プレートが引き離される場所でマントル物質が湧き上がり、新しい海底を作る | 大西洋中央海嶺 |

| ホットスポット | プレートの下から熱いマントル物質が局所的に上昇する場所 | ハワイ諸島 |

日本の火山のほとんどは海溝沿いにできたもので、太平洋プレートやフィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込むことで形成された「火山フロント」と呼ばれる帯状の分布を示しています。一方、ハワイのような島々は、プレートがホットスポットの上を移動することで連なる火山島として形成されました。*4)

火山が噴火するとどのような影響があるのか

火山噴火は、自然現象の中でも特に広範囲に影響を及ぼす災害です。噴火によって発生する様々な現象は、人命や建物に直接被害をもたらすだけでなく、私たちの社会基盤や日常生活にも大きな混乱を引き起こします。火山災害の全体像を理解するために、以下の二つの側面から影響を見ていきましょう。

- 直接的な影響

- 社会生活への影響

まず、噴火によって引き起こされる直接的な被害について詳しく説明します。

直接的な影響

火山噴火は多様な形で周辺地域に被害をもたらします。溶岩流や火砕流といった高温の噴出物による直接的な破壊だけでなく、広範囲に降り注ぐ火山灰も深刻な問題を引き起こします。

| 噴火現象 | 主な被害 | 影響範囲 |

| 火山灰 | ・呼吸器疾患 ・目の炎症 ・交通麻痺 ・停電 | 数十〜数百km |

| 溶岩流 | ・建物・森林の焼失 ・地形の改変 | 火口から数km |

| 火砕流 | ・高温による焼死 ・建物の全壊 | 火口から数十km |

| 噴石 | ・家屋の破壊 ・直撃による死傷 | 火口から数km |

| 土石流 | ・家屋の埋没 ・農地の消失 | 山腹〜山麓一帯 |

*5)政府広報オンライン

これらの影響は時に数百キロ離れた地域にまで及ぶことがあります。

社会生活への影響

火山噴火は人々の日常生活や社会システム全体に広範な混乱をもたらします。特に現代社会は複雑に絡み合ったインフラに依存しているため、噴火による影響は連鎖的に拡大し、復旧までに長期間を要することがあります。

| 影響分野 | 具体的な被害 | 社会的影響 |

| 交通網 | ・鉄道・空路の運休 ・道路閉鎖 | ・通勤困難 ・物流停滞 ・観光客足止め |

| ライフライン | ・停電 ・断水 ・通信障害 | ・生活基盤の喪失 ・情報遮断 |

| 経済活動 | ・店舗・工場の操業停止 ・観光業への打撃 | ・失業増加 ・地域経済の停滞 |

| 農林水産業 | ・作物の枯死 ・家畜被害 ・漁場汚染 | ・食料供給不足 ・価格高騰 |

| 医療・教育 | ・病院機能の低下 ・学校閉鎖 | ・健康管理困難 ・学習機会の喪失 |

こうした社会的影響は火口から数十km以上離れた地域でも深刻な問題となり、火山灰の除去だけでも膨大なコストと労力が必要になります。また、風評被害により観光業などが長期的な打撃を受けることも珍しくありません。

過去に日本で発生した火山の噴火事例

日本列島は世界有数の火山国であり、古来より多くの噴火災害を経験してきました。歴史上の大規模噴火から近年の事例まで、それぞれが貴重な教訓を私たちに残しています。ここでは特に重要な三つの噴火事例を取り上げます。

- 富士山の宝永大噴火(1707年)

- 浅間山の大噴火(1783年)

- 御岳山の噴火(2014年)

まず、日本のシンボルである富士山で起きた宝永噴火から見ていきましょう。

富士山の宝永大噴火(1707年)

宝永大噴火は富士山の歴史上最も詳細な記録が残る大規模噴火であり、江戸を含む広範囲に深刻な影響を与えました。この噴火は1707年12月に富士山南東斜面から始まり、約16日間続きました。特筆すべきは大地震との関連性で、噴火の約49日前には宝永東海・南海地震(M8.7)が発生していました。

噴煙は高さ15kmに達し、火山灰は江戸(現在の東京)まで降り注ぎました。山麓では家屋の倒壊や農地の荒廃が起き、新たに「宝永山」という小山が形成されました。宝永噴火以降、富士山は休止期に入っていますが、この事例は首都圏に近い富士山の噴火が現代社会に及ぼす潜在的影響を考える上で重要な教訓となっています。*6)

浅間山の大噴火(1783年)

1783年(天明3年)の浅間山大噴火は、日本火山災害史上最も詳細な記録が残る壊滅的な災害でした。

この噴火は数ヶ月にわたって断続的に続き、8月初旬に最盛期を迎えました。噴煙は成層圏にまで達し、火砕流と大量の火山灰が周辺地域を襲いました。

特に群馬県の鎌原村(現嬬恋村鎌原)では村の8割以上の人が死亡し、93軒の家屋が倒壊、農地もほぼ全滅という壊滅的被害を受けました。火砕流で形成された「鬼押出し」は現在も観光地として知られています。

江戸幕府は迅速に復興支援を行いましたが、この噴火は被害規模と詳細な記録の両面で、現代の防災対策を考える上でも貴重な教訓となっています。*7)

御岳山の噴火(2014年)

2014年9月27日に発生した御岳山の噴火は、戦後最悪の火山災害となり、多くの犠牲者を出しました。

この噴火は突如として水蒸気爆発の形で発生し、山頂付近にいた多数の登山者が避難する時間もないまま被災しました。火口周辺約1kmの範囲に大きな噴石が降り注ぎ、火砕流も約3km流れ下りました。

この災害では58名が亡くなり、5名が行方不明となったほか、61名が負傷しました。噴出物は約50万トンと推定され、噴石や火山灰が広範囲に飛散しました。

この噴火を教訓に、登山者への情報提供や避難施設の整備など、火山防災対策が大きく見直されることとなりました。突発的な水蒸気噴火の危険性と、適切な事前準備の重要性を再認識させる出来事でした。

火山の噴火に対して備えておくこと

火山災害は予測が難しく、突発的に発生することもありますが、適切な知識と準備があれば被害を大幅に軽減できます。特に火山周辺に住む方や登山を楽しむ方は、噴火に備えた事前対策を日常的に行うことが重要です。実際の災害時に慌てないために、以下の3つの基本的な備えを心がけましょう。

- 日ごろから情報を集める

- 防災用品の準備をしておく

- 避難訓練に参加する

まずは、火山に関する正確な情報を日常的に収集することから始めましょう。信頼できる情報源と、その活用方法について見ていきます。

日ごろから情報を集める

火山災害から身を守るためには、日常的に信頼できる情報を収集し、状況を把握しておくことが不可欠です。

火山の活動状況は刻々と変化します。気象庁や地元自治体が発表する噴火警戒レベルや観測情報を定期的に確認することで、異変に気づき早めの行動がとれます。

スマートフォンの防災アプリに気象庁の「火山噴火速報」の通知を設定したり、登山前に最新の火山情報を確認したりすることが有効です。また、お住まいの地域や訪問予定の火山周辺の避難場所や避難経路を事前にマップで確認しておきましょう。

正確な情報収集の習慣は、いざというときの迅速な判断と行動につながり、火山災害から命を守る最も基本的な備えとなります。*9)

防災用品の準備をしておく

火山噴火に備えるためには、噴火の危険から身を守る専用の防災グッズを事前に準備しておくことが重要です。

火山灰は呼吸器や目に入ると健康被害を引き起こすほか、水や食料の確保が困難になることもあります。また、停電や交通マヒにより長期間孤立するリスクもあります。

たとえば、高性能マスク(N95など)、保護メガネ、頭部を守るヘルメットを各自用意しましょう。また、火山灰の侵入を防ぐガムテープや密閉できる袋、さらに一般的な防災用品として懐中電灯、携帯ラジオ、3日分以上の水と食料、必要な薬も備えておくことが大切です。

これらの備えは火山災害特有の問題に対応するためのものであり、事前準備によって噴火後の生活の質と安全を大きく左右します。

避難訓練に参加する

火山噴火に備えるためには、知識を実践に変える避難訓練への積極的な参加が欠かせません。実際の災害時には混乱やパニックが生じやすく、頭で理解していることと実際に行動できることには大きな隔たりがあります。訓練を通じて体が自然と動くよう習慣づけることが重要です。

地元自治体や学校が開催する火山防災訓練に家族で参加し、実際に避難場所まで歩いてみましょう。また、ヘルメットや防塵マスクなどの装備を着用した状態での移動を体験することも有効です。さらに、家族や近隣住民との間で「誰が何を持ち出すか」「どのルートで逃げるか」などの役割分担を事前に決めておきましょう。

火山とSDGs

火山は私たちの生活に良い意味でも意味でも大きな影響を与える存在です。ここでは、火山とSDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」との関わりについて解説します。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」との関わり

火山地域における防災対策は、SDGs目標11が掲げる「災害に強いまちづくり」と直接結びついています。

噴火は人命や財産に甚大な被害をもたらす可能性があるため、火山周辺地域では特に災害に強い社会基盤の整備が求められます。目標11のターゲットには「災害による死傷者数の大幅削減」や「脆弱な立場にある人々の保護」が含まれており、火山防災はこれらの達成に貢献します。

ハザードマップの整備、早期警報システムの導入、避難施設の充実などは、火山災害に強いまちづくりの具体策であり、持続可能な都市開発の重要な要素です。

火山との共生を前提とした防災計画は、将来世代も安心して暮らせる持続可能な地域社会の実現につながります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は火山について解説しました。火山は地球内部からマグマが噴出してできる地形であり、日本列島には111もの活火山が存在しています。活火山とは過去1万年以内に噴火した、または現在も噴気活動がある火山を指し、将来の活動可能性を示しています。

火山の形成は主にプレート境界やホットスポットで起こり、マグマの性質によって楯状火山・成層火山・溶岩ドームという異なる形態になります。噴火時には火山灰や溶岩流、火砕流などが発生し、直接的な被害だけでなく、交通機関の麻痺やライフラインの寸断といった社会的影響も広範囲に及びます。

過去の富士山・浅間山・御岳山の事例から学び、情報収集や防災用品の準備、避難訓練への参加を通じて備えることが、SDGsが目指す災害に強い持続可能なまちづくりにつながります。

参考

*1)気象庁「火山とは? 火山の魅力」

*2)名古屋大学 御岳山火山研究施設「火山の基礎知識」

*3)気象庁「活火山とは」

*4)気象庁「火山噴火の仕組み」

*5)政府広報オンライン「火山灰が降る地域と量を迅速に予報する「降灰予報」」

*6)日本防火・防災協会「富士山 1707年 宝永噴火」

*7)消防庁「天明3年(1783)浅間山噴火」

*8)中部森林管理局「御嶽山の災害」

*9)政府広報オンライン「命にかかわる「火山災害」噴火警戒レベルを理解し、防災情報をチェックしましょう」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。