四方を海に囲まれた日本では、私たちの生活に必要な物資の多くが船を使った運搬方法に頼っています。実際、国内に入ってくる商品の99.6%が海の道を通じて届けられており、私たちの暮らしは船による物流なしには成り立ちません。

この船舶を活用した物流システムには、一度に膨大な量の荷物を運べることや、環境への負担が少ないといった強みがあります。様々な形や大きさの荷物にも対応可能なため、世界経済を支える重要な役割を果たしています。

しかし船での配送には時間がかかることや、世界情勢の変化に左右されやすいという弱点も存在します。近年では紛争や環境問題など、様々な課題に直面しています。

そこで注目されているのが新しい技術を取り入れた環境に優しい船舶の開発です。本記事では、私たちの暮らしを支える海の物流について、基本から将来の展望まで分かりやすく解説していきます。

目次

海上輸送とは

海上輸送とは、船舶を用いて海からさまざまな物品を配送する輸送方法のことです。国際的な取引や輸出入の輸送手段として非常に重要な役割を担っており、物流手段の一つとして世界中の企業との橋渡し役を果たしています。*1)

主に使われる船舶の種類には、コンテナ船やRORO船(車両をそのまま積載できる船)などがあり、液体や個体、ガスなど多様な状態の貨物輸送に対応可能です。

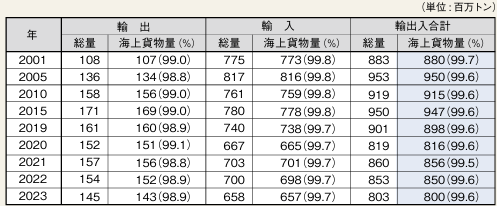

日本の海上輸送の99.6%は海上輸送に依存

日本の海上輸送の99.6%は海上輸送に依存しています。

上記のデータから、日本の輸出入は海上輸送に頼っていることがよくわかります。海上輸送は私たちの生活にとってなくてはならないものだといってよいでしょう。

海上輸送で運ぶもの

海上輸送で運ばれるものは、貨物から旅客まで多岐にわたります。ここでは、貨物と旅客に分けて海上輸送で何を運んでいるかについて解説します。

貨物

海上輸送で運ばれる貨物をまとめます。

| 貨物カテゴリー | 主な品目 |

| 一般消費財 | 衣類、家電製品、家具、おもちゃなど |

| 食品類 | 穀物(小麦・トウモロコシ)、大豆、冷凍食品、果物、野菜 |

| 自動車 | 乗用車、バス、トラック、建設用の大型車両 |

| 工業製品 | 鉄鋼製品、機械類、電子部品、工業設備 |

| 建築材料 | セメント、木材、金属材料、石材 |

| 化学品 | 化学肥料、プラスチックなど |

| エネルギー資源 | 原油、石炭、天然ガスなど |

多種多様な品物が船舶によって運ばれているのです。

旅客

海に囲まれた日本では、13人以上乗れる船舶による人の移動が重要です。島々を結ぶ海の道は、車や徒歩では行けない場所への移動手段として欠かせません。そのため、多様な船(純客船・フェリー・高速船)が全国各地で運航し、住民の足や物資輸送を担っています。

これらの船は政府の許可のもと安全基準を満たして運行され、事故ゼロを目指す取り組みが続けられているため、旅行や通勤時の交通手段として安心して利用できます。

海上輸送のメリット

海上輸送には、トラックなどの陸上輸送や飛行機を利用した航空輸送にはない3つのメリットがあります。

- 大量輸送が可能

- CO2排出量が比較的少ない

- 多種多様な貨物を輸送できる

船舶ならではのメリットについて解説します。

大量輸送が可能

海で物を運ぶ最大の利点は、膨大な量を一度に運べることです。大型の船は数万トンもの荷物を積むことができ、空や陸の輸送手段とは比較にならない積載量を誇ります。具体的には、最新の大型船では2万個以上の標準サイズコンテナを一度に運ぶことができ、これは何百台ものトラック分に相当します。

この特徴により、荷物1個あたりの運搬費用を大幅に抑えられるため、経済的な物流が実現できます。また、重い機械や巨大な建材など、他の方法では運びにくいものも船なら問題なく運べます。*4)

災害時の救援物資など、大量の荷物を届ける必要がある場合にも船舶は重要な役割を果たします。このような大容量輸送能力が、世界中の物流を支え、私たちの生活を豊かにしているのです。*5)

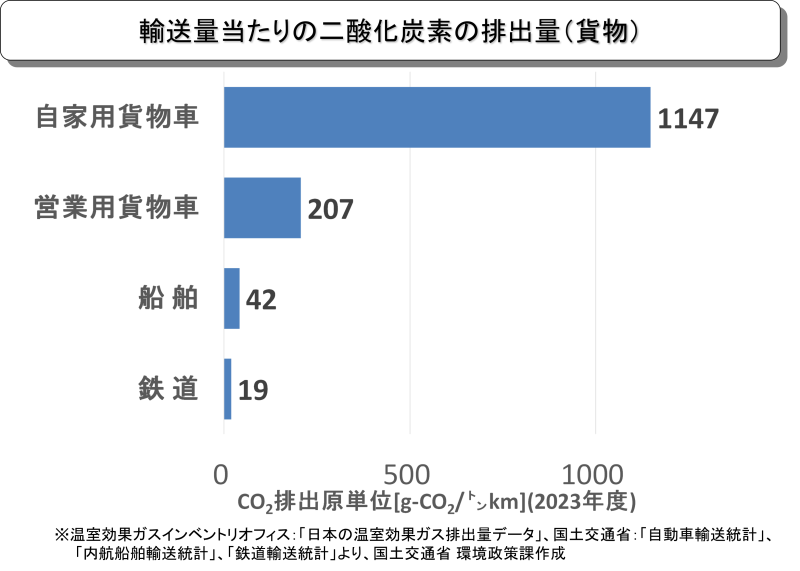

CO2排出量が比較的少ない

船による物流は、環境への影響が比較的小さいことが大きな強みです。

国土交通省のデータによれば、船舶から出る二酸化炭素は、営業用トラックと比較すると約5分の1程度に抑えられます。同じ量の荷物を運ぶ場合でも、排気ガスの量に大きな差があるのです。

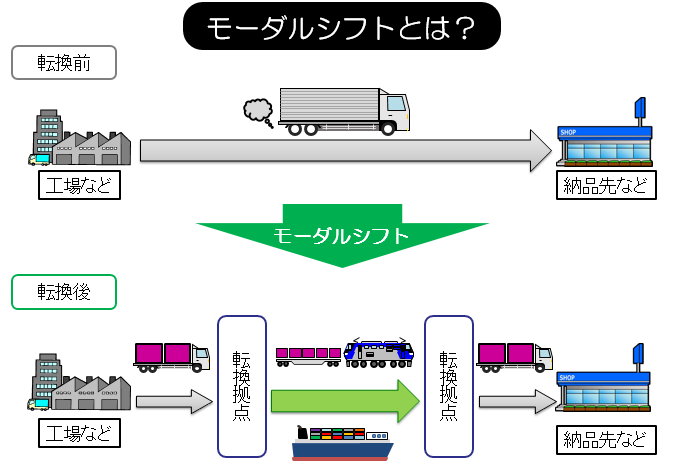

この環境面での利点を活かす取り組みとして「モーダルシフト」が進められています。これは従来の自動車による配送から、環境負荷の少ない船や電車へと輸送方法を切り替える政策で、持続可能な物流システムの構築に貢献しています。*6)*7)

企業の環境対策やコスト削減の観点からも注目されているこの動きは、地球温暖化対策として重要な役割を果たしており、今後さらに推進されることが期待されています。海の道を活用することが、私たちの未来の地球環境を守ることにつながっているのです。

多種多様な貨物を輸送できる

船を使った物流の大きな強みは、あらゆる形状や性質の荷物を運べることです。固体・液体・気体といった様々な状態の物資に対応できるため、世界中の多様な需要に応えられます。

例えば、普通の品物は標準的な船で運び、冷蔵が必要な食品は温度管理された特殊な容器で輸送します。車や建設機械などの大型車両は、そのまま乗り入れて運べる専用船があります。

穀物や石炭といった大量の固形物は、ばら積み船で効率よく運びます。さらに石油や天然ガスなどの液体・気体燃料も、安全性を確保した特殊タンカーで世界中に届けられています。

このように海の輸送手段は多様な船と容器を組み合わせることで、ほぼすべての物資を安全かつ効率的に運べる柔軟性を持っています。*2)

海上輸送のデメリット

多様な貨物に対応できる海上輸送ですが、以下のデメリットも有しています。

- 輸送に時間がかかる

- 国際情勢の影響を受けやすい

デメリットについても詳しく分析してみましょう。

輸送に時間がかかる

海上輸送のデメリットの一つは、目的地に到着するまでに多くの日数を要することです。一般的な船舶の移動速度は時速40~50km程度と、飛行機や列車と比較すると非常にゆっくりなスピードです。そのため、物資が届くまでに数日から数週間の期間が必要となります。

例えば、日本からアメリカ西側への船便では約12日、東側まで届けるには約1ヶ月もかかります。これでは急を要する荷物の配送には適していません。さらに港での荷物の積み下ろしや手続きにも数日を要し、悪天候による遅れも考慮する必要があります。*8)

このような時間的制約があるため、船便を利用する際は十分な余裕を持ったスケジュール設定が不可欠です。速達性が重要な場合は、航空便など別の手段を検討する必要があるでしょう。

国際情勢の影響を受けやすい

海上輸送は、国際的な海上ルートを通じて貨物や人を輸送するため、国際情勢の変動に非常に敏感で影響を受けやすい特徴があります。

海上輸送が影響を受けた事例をまとめました。

| 紅海情勢の悪化 | イスラエルとハマスの衝突で紅海航路が混乱したため、迂回が増えた*9) |

| ロシアのウクライナ侵攻 | 黒海の安全性が著しく低下*10) |

| パナマ運河の通航制限 | 水不足などで通行枠が制限された*11) |

| 港湾労働者のストライキ | アメリカ東海岸で労働争議がおき、港湾機能が低下して物流が遅延*12) |

このように、海上輸送には国際情勢の影響を受けやすいというリスクがあるのです。

海上輸送の基本的な流れ

海上輸送の基本的な流れをまとめました。

| 順番 | 流れ | 内容 |

| 1 | 貨物の搬入 | 港まで貨物を運び、コンテナに積む |

| 2 | 輸出通関 | 税関で検査・書類審査を経て輸出許可を得る |

| 3 | 本船への積載 | クレーン等で貨物を船に積み込む |

| 4 | 海上輸送 | 貨物を乗せ目的地の港へ |

| 5 | 着港 | 貨物を港でおろし、保管する |

| 6 | 輸入通関 | 目的地国の税関で検査・書類確認、関税を納付 |

| 7 | 最終配送 | 港から倉庫・工場・小売店までトラックや鉄道で配送 |

*13)

この一連の流れで貨物は安全に目的地まで輸送されます。

手続きが多い

海上輸送は多くの手続きが必要であり、これが海上輸送の複雑さの一因となっています。特に必要書類の多さには注意が必要です。

各国の規制に合わせた書類の準備や、到着後の国内配送に関する手続きも欠かせません。こうした事務作業には費用がかかるため、海外取引を行う企業にとって大きな経済的負担となっています。

海上輸送が抱える課題と今後の見通し

船舶による大規模な物流システムには、国際的な政治情勢の変化への対応と環境への配慮という二つの重要な課題があります。これから、世界情勢の緊張に伴うリスク要因と、排出ガスをさらに減らすための最新技術の進展について詳しく見ていきましょう。

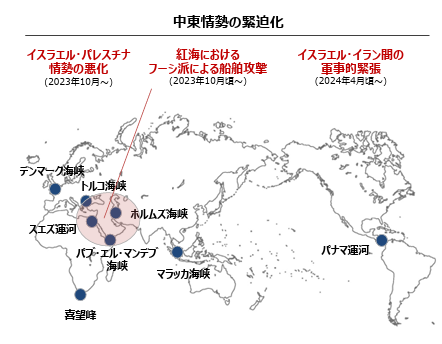

地政学的リスクを意識

地政学的リスクとは、国家間の政治的緊張や紛争、外交関係の悪化などが引き起こす危険性のことです。各国の地理的な位置関係を背景に、特定地域での混乱が世界経済全体に波及する可能性を指します。*14)

船舶による国際物流は、こうした問題の影響を特に受けやすい分野です。なぜなら、主要な海上ルートの多くが政治的に不安定な地域を通過しているからです。

例えば、石油輸送の要所であるホルムズ海峡や、アジアと欧州を結ぶマラッカ海峡などは常に緊張をはらんでいます。

中東や東アジアでの軍事衝突や政治対立が発生すると、航路の変更や安全対策のための追加費用が必要になります。最近では紅海周辺の混乱により船舶がアフリカ大陸を迂回せざるを得なくなり、輸送日数と費用が大幅に増加した事例があります。

このような状況に対応するため、企業は複数の代替ルートを確保したり、政治情勢を継続的に監視したりする必要があります。国際情勢の変化に柔軟に対応できる輸送計画が、安定した物流維持の鍵となっているのです。

ゼロエミッション船の開発

ゼロエミッション船とは、航行中にCO2などの温室効果ガスを排出しない船舶のことです。たとえば、日本財団のゼロエミッション船プロジェクトでは、2050年までに内航船分野でカーボンニュートラルを実現することを目指し、水素を燃料とする船舶の開発と実証実験を進めています。

今後はLNG燃料やバッテリー船の実用化が進み、中期的にはCO2を排出しないアンモニアや水素燃料の利用が期待され、最終的には水だけを排出する究極のクリーン燃料として水素利用が拡大すると考えられています。*16)

海上輸送とSDGs

私たちの生活に必要な品々の多くが船で運ばれてくる現代社会において、海の物流システムは欠かせない存在です。加えて、環境負荷を減らす取り組みにおいても船舶輸送は重要な役割を担っています。ここでは、船による物資の移動がSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」にどのように貢献し、今後どう発展していくべきかについて詳しく見ていきましょう。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」との関わり

船による物流は、地球温暖化対策に重要な役割を果たしています。同じ量の荷物を運ぶ場合、船舶はトラックと比べて排出する二酸化炭素が大幅に少ないため、環境への負担が小さいのが特徴です。

この環境面での利点を活かし、現在進められているのが輸送手段の見直しです。従来の自動車中心の物流から、船や鉄道といった環境負荷の低い方法へと切り替えることで、運輸部門全体の排出量削減が可能になります。例えば、長距離区間を船で運び、最終配達だけトラックを使うといった組み合わせが効果的です。

このように、海の道を活用した物流システムの最適化は、SDGsが目指す持続可能な社会づくりの重要な一部となっているのです。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、海上輸送について解説しました。日本の輸出入物資の99.6%を担う船舶による運搬は、私たちの日常生活を支える重要な基盤となっています。大量の荷物を一度に運べる効率性や、様々な形状・状態の物資に対応できる柔軟性、さらに環境負荷の少なさなど、多くの長所を持つ輸送手段です。

一方で、目的地までの到着に時間がかかることや、世界の政治情勢に左右されやすいという課題も存在します。特に近年は紅海やパナマ運河での問題が物流に大きな影響を与えています。

将来に向けては、水素やアンモニアを使ったゼロエミッション船の開発が進んでおり、より環境に優しい輸送システムの構築が期待されています。また、他の輸送手段と組み合わせたモーダルシフトにより、運輸部門全体の二酸化炭素排出削減に貢献することで、SDGsの目標達成にも寄与していくでしょう。

海と共に歩んできた日本だからこそ、海上輸送の発展と革新に今後も注目していく必要があります。

参照

*1)三菱商事ロジスティクス「海上輸送とは?特徴や利点・注意点・海上輸送と航空輸送にそれぞれ向いている貨物も解説」

*2)三菱商事ロジスティクス「海上輸送で運ぶものの特徴は?航空輸送との違いや海上輸送の課題や注意点も解説」*3)日本旅客船協会「旅客船の使命と役割」

*4)三菱商事ロジスティクス「海上輸送のデメリットとは?海上輸送の特徴や注意点について解説」

*5)国土交通省「大規模災害時の船舶活用の 位置付け」

*6)国土交通省「環境:運輸部門における二酸化炭素排出量」

*7)国土交通省「物流:モーダルシフトとは」

*8)三菱商事ロジスティクス「海上輸送のデメリットとは?海上輸送の特徴や注意点について解説」

*9)JETRO「紅海情勢悪化による物流への影響」

*10)JTTRI「ロシアのウクライナ侵攻により海運業が受けた影響と課題」

*11)日本港湾協会「パナマ運河の 現状と課題」

*12)JETRO「米東海岸の港湾労使交渉で暫定合意発表、労働者側が批准投票へ(米国)」

*13)三菱商事ロジスティクス「海上輸送の流れ|輸送形態や船舶の種類、メリット・デメリットも解説」

*14)三菱UFJリサーチ&コンサルティング「地政学リスク」

*15)資源エネルギー庁「我が国の省エネルギー・新エネルギー政策の動向」

*16)日本財団「日本財団ゼロエミッション船プロジェクト」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。