「ハローワーク」は、利用経験のない方でもよく耳にしたり目にしたりする言葉でしょう。では「ハロートレーニング」はいかがでしょう。ハロートレーニングとは職業訓練の愛称です。短く「ハロトレ」と言われることもあります。「ハロートレーニング:職業訓練」は、その言葉通り仕事に役立つ知識や技術の訓練のことです。

仕事を持ち、収入を得ることは生活の基盤です。しかし、ワークライフバランス志向やリモートワークなどが浸透してきている現在、より自分の生き方にあった仕事の内容やスタイルを求める人が多くなりました。そしてそういった人々のニーズに応え、ハロトレの内容やシステムも大きく進化してきています。

今回は最新の職業訓練について詳しくまとめました。仕事を探している方はもちろん、現在仕事に就いている方も、改めて一緒に見つめ直してみませんか。

目次

職業訓練とは

職業訓練とは、文字通りの解釈では「仕事に役立つ知識や技術を習熟させる活動」で、内容も方法もとても幅広いものになります。各国ともそれぞれの制度を持ち、時代の状況に合わせながら改正を行い実施されています。日本ではどう展開されているのでしょう。

日本の職業訓練:ハロートレーニング

日本における職業訓練とは、職業に必要な労働者の知識やスキルを習得するための制度を言います。労働者および社会経済全体の発展を目的とする職業能力開発促進法に則り、進められている制度です。主に労働者を対象とし、学校における職業教育やキャリア教育とは一線を画します。

職業訓練は「ハロートレーニング」とも呼ばれています。「訓練」という言葉が厳しさを伴うイメージなので、愛称の形でハロートレーニングが採用されました。

失業者の実態

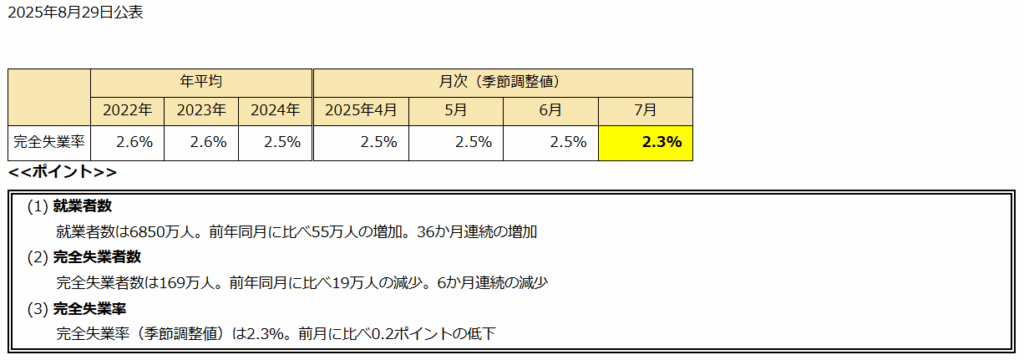

2025年8月に公表された労働力調査の結果をみると、完全失業者は約169万人、完全失業率は2.3%と、ここ数年減少しています。

しかし、日本の労働人口は減少の一途をたどり、人手不足は特に事業主側からは大きな問題になっています。労働者の側から見ても、完全失業はしていないものの、思ったように働けていない人々も少なくありません。

職業訓練制度をうまく活用できるかどうかは、労働人口増加や労働の質向上の問題に大きく関わってきます。

職業訓練の種類

職業訓練の種類は、制度や内容などの観点で分類することができます。まず制度上の分類からみていきましょう。

日本の職業訓練制度

日本の公的な職業訓練制度は、公共職業訓練と求職者支援訓練の2種類に分けられます。大きな違いは訓練の対象者ですが、それに付随する費用なども違ってくるので、下の表にまとめました。

| 制度 | 対象者 | 受講費用 | |

| 公共職業訓練 | 雇用保険の受給資格のある人 | 離職者 | 無料(テキスト代等を除く) |

| 障がい者 | |||

| 在職労働者 | 有料 | ||

| 求職者支援訓練 | 雇用保険を受給できない求職者 | 無料(テキスト代等を除く) | |

どの制度を利用できるかは、各人の現在の状況によって決まります。雇用保険を受給できない人でも、一定の条件を満たせば生活費が支給されたり、交通費が支給されたりします。

詳細については、ハローワーク(ハローワークインターネットサービス – トップページ)などに相談するとよいでしょう。

職業訓練受講者の就職状況

近年の公共職業訓練の実施状況をみると就職率はかなり高く、多くの受講者が再就職していることが伺えます。

| 令和4年度 | 令和5年度 | ||

| 公共職業訓練 | 施設内訓練 | 86.7% | 86.4% |

| 委託訓練 ※ | 74.3% | 73.6% | |

| 求職者支援訓練 | 基礎コース | 55.7% | |

| 実践コース | 58.4% |

数値の出典:職業訓練実施状況<令和4年度まで及び令和5年度>

職業訓練では具体的にどのようなことをするのか

制度ばかりでなく、内容などにも様々な種類があります。実施される具体的な内容や形態などをみていきましょう。

受講できる場所

職業訓練は、制度別に次のようなところで受講できます。

| 公共職業訓練 | ・国のポリテクセンター、ポリテクカレッジ、障害者能力開発校 ・都道府県の職業能力開発校 ・都道府県から委託された民間教育訓練機関 |

| 求職者支援訓練 | ・厚生労働省認定民間教育訓練機関 |

就職支援を受けられる訓練校もあります。託児施設を持つ訓練校もあり、多くの女性求職者も利用しています。

職業訓練で受けられる内容・コース

訓練内容やコースは実に多種多様です。事務系を始めとして、IT、建設・製造、サービス、介護、デザインなど幅広い分野に及んでいます。1つの分野でも、初心者向けや基礎コースから、Web設計やOAシステム開発、生成AIデザインなど段階に分かれています。

また受講期間も1か月以内で終了するものや2年程かかるものまであります。在職者向けには2〜5日間と短期間のものもあります。

前述のハローワークのページでは、都道府県ごとにコースが検索できるようになっています。内容例をご紹介しましょう。

訓練内容例➀:神奈川県東部総合職業技術校「給食調理コース」

食品の衛生管理、調理操作の基礎、給食調理の基礎、病院や老人福祉施設、保育所等の調理に関する知識と技術を学ぶ6か月の実習型の訓練コースです。

費用は、テキスト代と現場見学などで4,5000円が自己負担となります。

卒業者は、社員食堂や外食産業などにも就職しています。

訓練内容例➁:東京都「ボディインストラクター養成コース」

ボディメイクに必要な知識を学び、指導者としてのスキルを身につける3か月のコースです。テキスト代 6,050円が自己負担です。

このコースの特徴は、

- 修了後、ボディメイクインストラクターの資格が取得できる。

- 育児中・介護中など配慮が必要な受講者はオンラインで訓練を受けることができる。

という点です。

この他、地域の状況や時代の要望に合わせたコースが年々新設されており、基礎から専門的な内容まで学ぶことができます。各コースの詳細は<ハローワークインターネットサービス – 職業訓練検索・一覧>から検索できます。

職業訓練を利用するメリット

多様な職業訓練各コースの「訓練対象者の条件」には、「職業に必要な知識、技術・技能を習得し、職業に就こうという意思のある方」とあります。そのような「意思のある」人にとって、職業訓練を受けることは具体的にどのようなメリットがあるのか、まとめていきます。

メリット➀スキル・資格を獲得できる

「やりたい仕事はあっても、経験やスキルがない」「就職後すぐに役立つ知識やスキルを身につけたい」といった方には、訓練の受講は非常に効果的です。

基本的なものから専門的・実践的なものまで、目標やニーズに合わせて知識やスキルを身につけることができます。多くのコースがあり、中には受講後に認定資格を得られるものもあります。

メリット➁就職相談・就職支援も受けられる

職業訓練は、テキスト代などは自己負担となるものの受講費用は無料です。受講費用だけでなく、受講中や受講後に、ハローワークや当該訓練機関から無料で相談や就職支援を受けられます。

施設のスタッフはキャリアコンサルティングの専門家です。職業紹介などもしてくれ、就職活動をサポートしてくれます。

メリット③給付金の支給がある

公共職業訓練を利用する人の多くは雇用保険を受給できます。訓練中に給付が終了した場合でも受給を延長することもできます。受講手当や通所手当(交通費)もあります。また雇用保険を受給できない人でも、要件を満たすと上限はあるものの各種手当を受け取れます。

| 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 | |

| 受講手当 | 1日あたり500円 | 月10万円 |

| 通所手当 | 訓練期間の交通費 | |

また、居住地の近くに訓練校がなく、遠隔地に行く場合や通所が困難な場合は、寄宿手当が支給されます。

これらの給付金を利用することで、経済的な負担を抑えながら訓練を受けることができます。

職業訓練を利用するデメリット

メリットの大きい職業訓練ですが、こんなはずではなかったとなる前に、デメリットについても考えてみましょう。

デメリット➀:多様なコース・内容の選択

受講の資格は「前向きな意思」ですが、意思さえあれば希望者全員が受講できるとは限りません。受講人数の枠があるのです。枠となる人数はコースにより様々ですが、希望者が多い場合は選抜されます。

また同様の内容でも訓練校や担当講師によって、質や雰囲気の違った訓練となります。居住地域の訓練校でしたら、体験や見学をしてみるのもよいでしょう。

デメリット➁:無職期間の評価

訓練を受けている期間は無職という立場になります。就職をする際に企業によって、単純に無職期間とカウントするか、「やる気・向上心がある」とするか評価するか分かれるところです。

デメリット③:多忙な日常

訓練期間中は、それぞれのカリキュラムによって組まれた日程に従って訓練が行われます。

受講前より多忙な生活になります。それを「規則正しい生活」ととるか、あわただしいと流されてしまうかは、訓練を続けられるかどうかにも関わってきます。

時間的に多忙というだけでなく、訓練校での心的緊張感も否定できません。学校教育のように同年代の仲間が集まっているわけではなく、いろいろな人が参加しています。コミュニケーションをとることが負担になる方もいるかもしれません。

コースを選択する場合、目標や希望とのギャップはないか、ハローワークのスタッフと詳細まで相談したり、経験者などの体験談を聞いたりすることをお勧めします。

職業訓練を受けた後にすること

ここからは、職業訓練を受けた後にすることを順を追って解説していきます。

修了証書授与

ほとんどの訓練校では、訓練を修了すると修了証書が授与されます。修了証書という形でなくても、成績証明書、単位履修証明書などの形で修了したことを証明するものを手にすることができます。

就職の際、訓練修了証明の提出を求める企業もあるので、手にしておいた方が安心です。

ハローワークへ報告

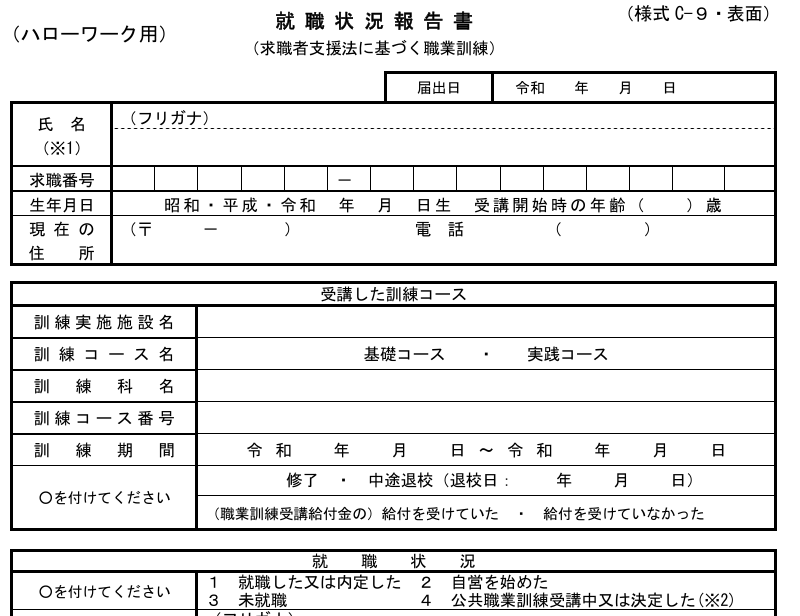

訓練修了後は、修了証書を持参しハローワークに報告をします。

この時点で、雇用保険や各種手当の終了や延長の手続きをします。就職先が決まっていてもいなくても、この報告をすることでその後の手続きや職探しのさらなるアドバイスを受けることができます。

訓練や求職活動を真面目に行っていたことを報告すると、最大30日の雇用保険延長が認められることが多く、就職活動も安心してできます。

就職状況の報告書は自治体によって決まっていますが、下のような厚生労働省からの様式に則っています。

再訓練は可能か?

連続して訓練を受けることは、求職者支援訓練の基礎コースから実践コースに行く場合のみで、その他の場合でも、

- 1年間、間をあける。

- ハローワークから再受講の必要性を認められる。

といった条件があります。

基本的に同じコースの受講はできず、他のコースでの再訓練を希望する場合でも、利用者側に「就職に是非必要」の強い意思表示が必要です。

希望が叶い、ハローワークの「受講指示」という形で再訓練が認められれば、給付金や交通費などの支援も受けられますが、1回目と同様の額や条件ではないので注意が必要です。

職業訓練のコースの探し方や申込方法

職業訓練制度についてご理解いただけた後は、職業訓練を実際に利用した人や、利用する際の手順について解説していきます。

受講したいコースの絞り方と申し込み方

職業訓練のコースはたくさんあることをすでにお話ししました。ここでは、その中から自分のニーズに合い、かつ受講可能な訓練を絞っていく方法をお話しします。

大きく分けて次の3つの方法があります。

- ハローワークに行き、スタッフに相談する。

- 自治体や訓練校の発信する情報を得る。

- 民間の診断サイトを利用する。

1.ハローワークで

スタッフは職業探しのプロです。探し方を教えてくれたり、相談者の希望や状況に合ったコースの絞り方をサポートしてくれます。なにより面談で詳細をやり取りできることで、ひとりでも安心して相談できます。

申し込みもできます。写真や書類が必要な場合があるので、事前に電話やホームページで確認するとよいでしょう。

2.自治体などからの情報から

各自治体はハロートレーニング説明会を開いています。

ホームページはもちろん、チラシやパンフレットが役所や図書館などの公的施設においてあり、最新の情報を得ることができます。

かなり前もって広められていて、説明会への申込み方法も記載されています。質問を受けてくれたり、個別の対応に応じてくれたりする説明会も多く、活用することをお勧めします。

3.診断サイトを利用

Web 上には、いくつもの求職情報サイトがあり、希望者の要望を入力すると絞り込んでくれるものもあります。気軽に利用できますが、あくまで過去の一般的傾向からの診断なので、最後はご自身で総合的に判断する必要があります。

職業訓練とSDGs

最後に職業訓練とSDGsの関わりについて考えていきましょう。

仕事は、個人の人生に大きく関わり、世界の経済にも深く関わることです。「誰も取り残されない」を理念とするSDGsに、職業訓練を受けることがどう関わっているのかをみていきます。

SDGsの17の目標のうち、職業訓練と最も深く関わっているのは、目標8「働きがいも経済成長も」です。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」と職業訓練との関わり

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」には12のターゲットが設定されています。その中の

8.5(目標8の5番目のターゲット)には「2030年までに、若者や障がい者を含むすべての女性と男性にとって、完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい仕事を実現し、同一労働同一賃金を達成する」と明記されています。

近年、日本ではワークライフバランスを意識した労働スタイルが浸透しています。コロナ禍で一気に進んだリモートワーク、IT技術の進化と利用などがそれを後押ししてきました。世界的にも失業率は減少してきています。

しかし、仕事があってこそのワークライフバランスです。職業訓練は「働きがいのある仕事の推進」のスタートラインに立たせてくれる制度と言えます。そして、労働人口の増加や人材育成といった経済成長というゴールをめざす制度でもあります。

まとめ

日本の職業訓練について、種類や内容、メリット・デメリット、そして実際に受講する手順や修了後にすべきことを解説してきました。さらにSDGsとの関連もまとめてきました。

ハローワークに行かれたことのある方は、そのフロアに多くの方が来ている光景を目にされたことでしょう。筆者が住む地域には、ハローワークから委託された求職サポート専門の期間があり、予約制で担当になった専門スタッフが就職が決まるまでサポートしてくれます。求職者の希望を大前提に、個別に就職先候補を絞り、必要な資格や技術を受けられる訓練コースを一緒に探してくれます。

筆者が初回に利用した時、担当になったスタッフの方が、「担当になります。よろしくお願いいたします。」とていねいに挨拶してくださったことが心に残っています。

委託職業訓練のコースには、鹿児島県の地域循環林業コースのように、SDGsの目標も加味した最新の総合林業を学ぶコースも見られるようになりました。訓練内容も時代に合わせて進化しているようです。

仕事とそれに伴う収入は暮らしの基盤です。この記事が、就職あるいはスキルアップを伴った再就職を考えておられる方の一助になれば幸いです。

<参考資料・文献>

*1)職業訓練とは

ハロートレーニングについて知る|ハロトレ特設サイト|厚生労働省

労 働 力 調 査 ( 基 本 集 計 )

職業能力開発促進法|条文|法令リード

ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練||厚生労働省|厚生労働省

ハロートレーニング(職業訓練)について|東京労働局

*2) 職業訓練の種類

ハローワークインターネットサービス – トップページ

ハロートレーニングを上手に活用(厚生労働省)

ハローワークインターネットサービス – 職業訓練検索・一覧

*3) 職業訓練では具体的にどのようなことをするのか

ハローワークインターネットサービス – 職業訓練検索・一覧

ハロートレーニング(職業訓練)について|東京労働局

あなたのしごと探しに、役立つスキルを。ハロトレ特設サイト|厚生労働省

*4) 職業訓練を利用するメリット *5) デメリット

ハロートレーニングを上手に活用(厚生労働省)

職業訓練に行かない方が良い理由とデメリットを徹底解説!避けるべき人の特徴や代替案、実態を知って賢い選択をしよう | ハローワーク情報.com

【体験談】職業訓練の実態やいかに…?職業訓練校に通った10人のリアルな感想・口コミを大公開! – キャリアクラス

*6) 職業訓練を受けた後にすること

【求】A-14 就職状況報告書(受講者用).pdf

【求】A-14 就職状況報告書(ハローワーク用)

職業訓練終了後は、ハローワークに行って訓練修了手続きをします。 | なやみっくす

証明書等の交付について(修了証明書等) – 神奈川県ホームページ

*7) 職業訓練のコースの探し方や申込方法

ハロートレーニングの受講者・就職率の推移

職業訓練実施状況<令和4年度まで及び令和5年度>

ハロートレーニング説明会(埼玉県)

ホームページ | 職業情報提供サイト(job tag)(厚生労働省)

ハロートレーニング(職業訓練)について|東京労働局

*8) 職業訓練とSDGs

SDGs報告2024 | 国連広報センター

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。