皆さん自身が「もっと勉強しておけば」そして「そうしておけば思う仕事に就けたかも」と思ったことはありませんか。今社会には、うまく仕事に就けなかったり続けられなかったりしている人が増えています。とくに若者の無業状態は大きな問題になってきています。

なぜそのような人が増えているのか、どのような教育をしていけば若者達が希望を持って仕事に取り組めるのか、一緒に考えていきましょう。

目次

キャリア教育とは

キャリア教育とは、一言で言えば「学校教育において仕事について啓蒙すること」です。

青少年の進路指導に関わる新しい言葉として、1970年代初めにアメリカ連邦教育局長官シドニー・マーランド( Sidney Marland )が提唱しました。

キャリアという言葉は元々はラテン語で「車道・轍」を意味し、徐々に意味が特化され、「人の経歴」を表すようになりました。さらには、「専門的な経験や生涯にわたる仕事や経歴」を表すことが一般的になってきたのです。

日本では、職業指導として学校から社会・職業への移行支援として始められ、進学指導を含む進路指導を経てキャリア教育に至ってきました。

「学校教育と職業生活との円滑な接続を図る」という基本的概念は変わらないものの、実際の在り方は社会のニーズや生徒・学生の実態の変化によって変わってきました。

法令上では

- 2006年:教育基本法改正;「職業を重んずる態度を養う」が教育目標の1つになる。

- 2007年:学校教育法改正「職業についての基礎的な知識・技能・能力を養う」ことが義務教育の目標の1つになる

などを経て、現在では次のように定義されています。

一人一人の社会的・職業的自律に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育

中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」2011年(平成23年)

出典:今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 表紙・目次・本文

「基盤となる能力や態度」とは具体的にどのような能力や態度なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

主要な4つの能力について

社会的・職業的自律に必要とされる主な能力として挙げられているのは、つぎの4つです。

- 人間関係形成・社会形成能力

- 自己理解・自己管理能力

- 課題解決能力

- キャリアプランニング能力

中教審答申に先立ち、キャリア教育に関する研究協力者会議が開かれました。そこで「発達段階における能力や態度を明確にし、さらに構造化して同じ能力を段階的に積み重ねる必要がある」ということが確認されました。

その方針に基づき、研究会ではアメリカやデンマークのモデルが検討され、試作として取り上げられたのが、下の図の左側の4領域8能力の枠組みです。

さらに日本の実情を考慮し、現場からの声にも耳を傾け精選化されたものが、図の右側の4つの基礎的・汎用的(広い範囲で用いることができる)能力なのです。

1つずつみていきましょう。

人間関係形成・社会形成能力

人間関係形成能力とは、多様な他者の考えや立場を理解し、意見を聞いたり伝えたりすることができる力です。さらに自分の役割を果たしつつ協力・協働していける力が社会形成能力といえます。

具体的には、コミュニケーション・スキル、チームワーク、リーダーシップなどが挙げられます。

自己理解・自己管理能力

自己理解能力は自分の可能性を肯定的に理解する力、自己管理能力は主体的でありながら自律的であろうとする力です。変化の激しい社会にあって多様な人々と協働していくには、自らをコントロールしつつ「自分はやればできる」と思える力が大切です。

例えば、自分の役割を理解する、ポジティブに考える、ストレスマネジメント※などが挙げられます。

課題対応能力

仕事では様々な課題に出会います。まず課題に気づき、その本質を正しくとらえ、適切な計画を立てて処理・解決していく力が、課題対応能力です。

グローバル化の進む現代では、従来の考え方や方法にとらわれずに物事を前に進めていくことが求められています。また情報化に伴って、主体的に情報を選択し活用する力はとても重要です。実行力はもちろんですが、さらに評価を適切に行い次へ進むための改善につなげることも大切です。

キャリアプランニング能力

キャリアプランニング力とは、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力です。この能力は、社会人・職業人として生活していくために生涯にわたって必要となる力です。

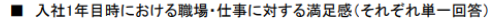

下の表は、新入社員の職場・仕事に関する意識調査の結果です。

満足のいく職場・仕事を選べたグループでは活躍の度合いも高く、満足していなかったグループのとの違いが分かります。後者がこのまま修正できずに進めば、離職につながりかねません。

反対に、自分なりの働く意義を理解し、自分の生活の中に働くことを位置付けることができれば、充実した生き方に大きくつながっていくでしょう。

キャリア教育が必要とされる背景

近年、人手不足が危惧されるようになったことはご承知の通りですが、なぜ人手不足なのか一緒に考えていきましょう。そこにキャリア教育が必要とされる理由も見えてきます。

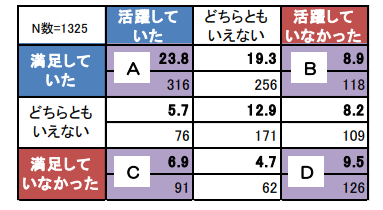

少子高齢化による労働人口減

上のグラフの通り、近年の日本の総人口は減少の一途をたどっています。年齢区分別を見ると少子高齢化と労働人口の減少は顕著です。そしてこの傾向は今後も続き、社会を支える施設や年金の財源などの国民生活の財政問題に直結していきます。労働人口の確保は緊急課題となっているのです。

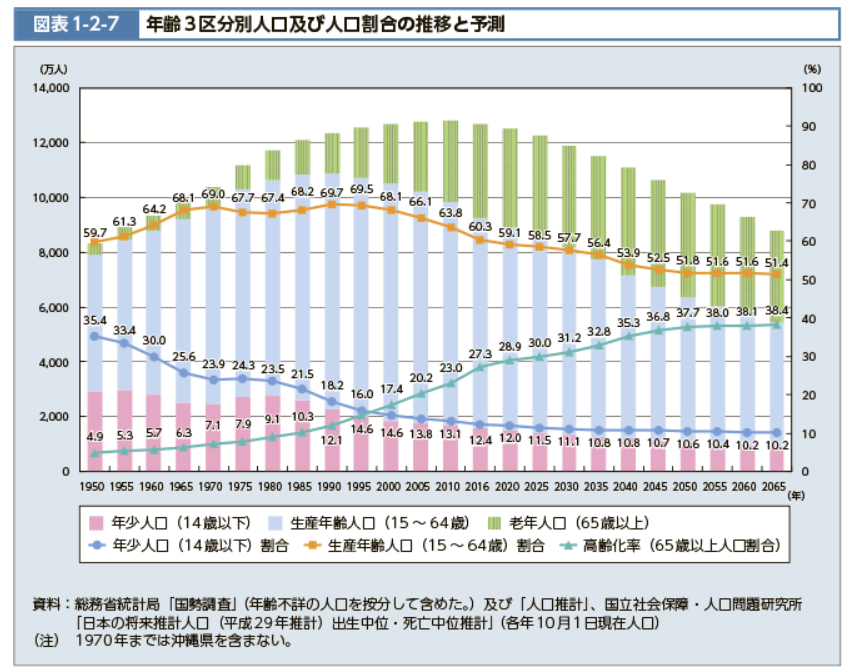

「労働力の確保」の面から見ると、現段階では外国人労働者に頼ることで凌いでいる観があります。外国人労働者は増加傾向にあり、2019年10月には166万人に達しています。

労働人口の減少には他にも原因があります。現代の特に若者の就労形態・意識の問題です。どのようなことなのか少し掘り下げて考えてみましょう。

非正規雇用労働者の増加

非正規雇用労働者にはアルバイトやパート、派遣や契約社員、嘱託などがあります。いわゆる正規雇用ではない労働者で、多くは福利厚生や賃金・退職金などの面で不安を抱えています。

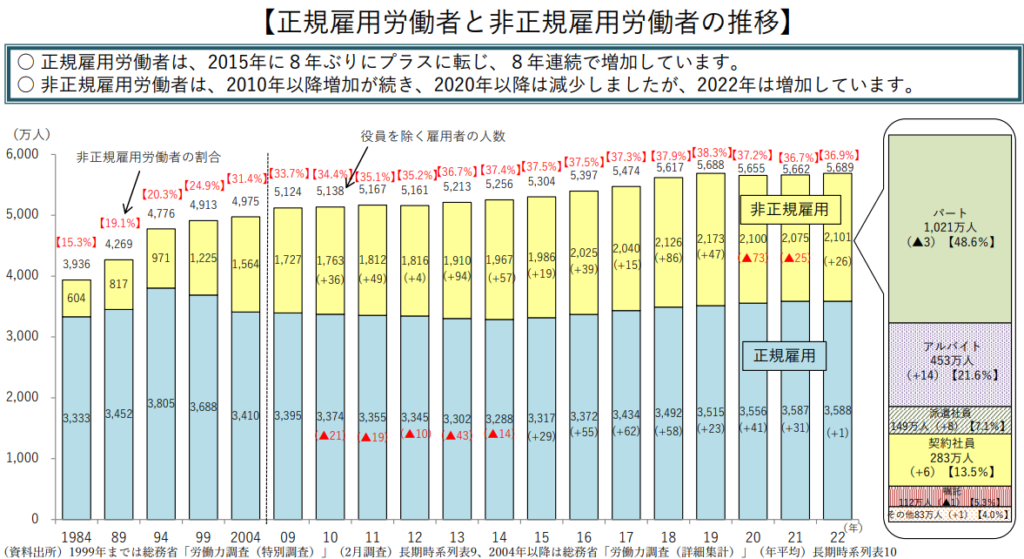

以下は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の推移をまとめたグラフです。

非正規雇用労働者の数は、バブル時代(1985〜1991年)後一時減りますが、その後ゆるやかに増加してきています。

この原因としては、

- サービス業、保安や運搬業では、多くの非正規雇用者に頼るようになったこと

- バブル経済崩壊後、企業側が人件費の節約をしたこと

などが挙げられます。

アルバイトやパートだとしても、主な収入源がある上で、生きがいや経済的余裕を持とうと働く人もいます。

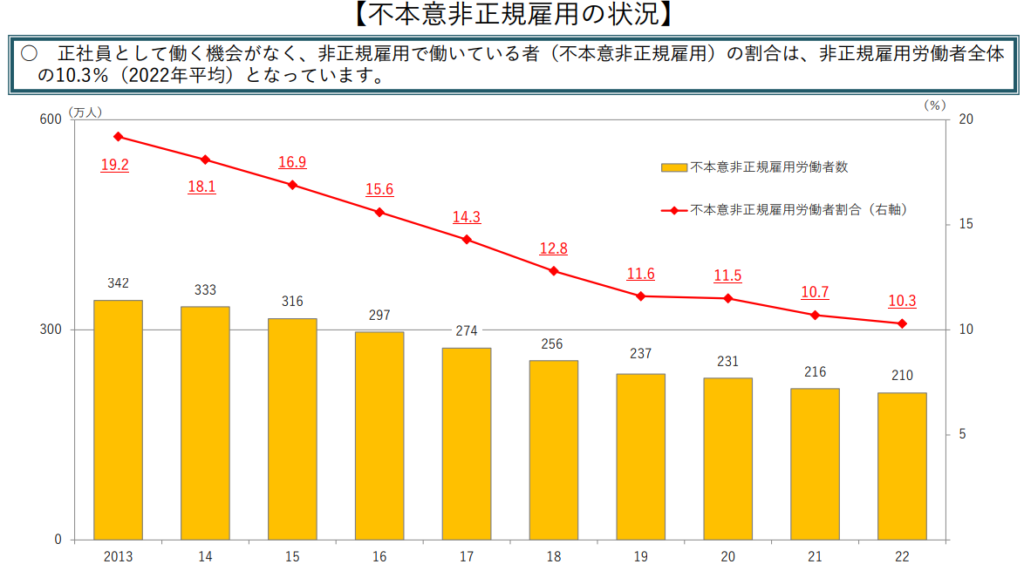

しかし、本当は正社員として働きたいがその機会がなく、非正規雇用で働く(不本意非正規雇用)人がいることも事実です。

グラフが示すように、ここ10年ほどで徐々に減ってきています。しかし2022年時点で、不本意非正規雇用の割合は、まだ非正規雇用労働者全体の1割以上を占めています。

フリーターになるかならないかということより、労働形態にかかわらず社会の中で自分らしく充実感を持って生きていけるかどうかの方がより大切な問題で、教育の本質に関わると考えられます。

ニートの増加

ニートとは「Not inn Employment、Edication or Training」の頭文字で、15歳から34歳の非労働力人口のうち舵も通学もせず、職業訓練も受けていない人をさします。若年無業者とも言われます。

ケガや病気、家族の介護・看護などやむを得ない理由もありますが、就労に有効な行動がとれずにニートの状態にある人も少なくありません。

下の図の「非求職理由」のうち、

- 探したが見つからない

- 希望する仕事がありそうにない

- 知識・能力に自信がない

などは、有効な支援方法を見つけたいものです。

また「面接で質問に答える」「職場で友達をつくる」「上司とよい人間関係をつくる」といったことがうまくいかずにニート状態になった例もあります。

厚労省では支援対策をいくつか挙げていますが、

- 本人の現状に合わせた小さなステップを登る支援

- コミュニケーションの苦手意識への対応

などは、まさに発達段階による適切なキャリア教育の必要性を述べています。

参考:ニートの状態にある若年者の実態及び 支援策に関する調査研究 報告書

(財団法人:社会経済生産性本部;厚労省委託)

発達段階による支援、つまりどのくらいの年齢でどのような教育をしていけばいいのでしょうか。次の章からは、発達段階ごとのキャリア教育についてお話ししていきます。

小学校におけるキャリア教育

中央教育審議会では、各学校段階における推進のポイントを示しています。ここからは、小学校から順にお話ししていきます。

小学校におけるポイント

この時期は、身近な人から集団へと人とのかかわりを広げながら、皆のために働いたり自分の役割を果たそうとしたりする態度を育てる段階です。「自分のよさに気づく」「集団から認められる喜びを通して働くことの大切さを学んでいく」時期と言えます。

その中で、先述した「主要な4つの能力」を伸ばすために、次のような行動を目指すことが挙げられています。

<小学校におけるキャリア発達課題>

| 低学年 | 中学年 | 高学年 |

| ①小学校生活に適応する。②身の回りの事象への関心を高める。③自分の好きなことを見つけて、のびのびと活動する。 | ①友だちと協力して活動する中でかかわりを深める。②自分の持ち味を発揮し、役割を自覚する。 | ①自分の役割や責任を果たし、役立つ喜びを体得する。②集団の中で自己を生かす。 |

実際にはどんな学習活動が行われているのでしょう。

具体事例:高学年のスチューデントシティ

スチューデントシティは、小学校高学年を対象とした企業や会社、店舗などの仕事を学ぶ体験型キャリア教育です。すでに全国の多くの小学校が取り組んでいます。

実際に工場や店に行くこともあれば、場所を提供してくれる施設がある場合は、複数の企業に出向いてもらいブースをつくって行うこともあります。

子ども達は、事前学習で体験する企業・仕事の概要を学び、体験計画を立てて体験現場に臨みます。現場では、企業のスタッフやボランティアの方々のサポートを受けながら、企業側と顧客側の両方を体験します。

サービスや物を提供することと消費することの両方を知ることで、社会は相互に支え合って成立していることなどを学びます。

実施した学校のホームページなどを見ると、「教室では活躍できていなかった子どもが、主体的に質問していた」「意外な仕事が自分に向いていることを発見した」などの声が聞かれるようです。

筆者も企画・引率したことがありますが、地域内の工業団地から複数の企業が参加してくれ、それまでの工場見学などと比べても、子ども達がとても生き生きと仕事について学んでいました。

中学校におけるキャリア教育

続いては、中学校におけるキャリア教育について見ていきましょう。

中学校におけるポイント

思春期に入り、自我の目覚め・独立欲求が顕著になる段階であることは、ご承知の通りです。そして、進路の選択にせまられる経験をする時期でもあります。いよいよ現実的に進路や生き方を考えなければなりません。

文科省では、各地域や学校の実情を考慮して、各学年における課題を「例」として下のように整理しています。

<中学校でのキャリア発達課題>

| 〇キャリア発達段階 ⇒現実的探索と暫定的選択の時期 〇キャリア発達課題 ・肯定的自己理解と自己有用観の獲得 ・興味・関心等に基づく勤労観・職業観の獲得 ・生き方や進路に関する現実的探索 |

<各学年におけるキャリア発達課題の例>

| 1年生 | 2年生 | 3年生 |

| ・自分の良さや個性が分かる。・自己と他者の違いに気付き、尊重しようとする。・集団の一員としての役割を理解し果たそうとする。・将来に対する漠然とした夢やあこがれを抱く。 | ・自分の言動が他者に及ぼす影響について理解する。・社会の一員としての自覚が芽生えるとともに社会や大人を客観的にとらえる。・将来への夢を達成する上での現実の問題に直面し、模索する。 | ・自己と他者の個性を尊重し、人間関係を円滑に進める。・社会の一員としての参加には義務と責任が伴うことを理解する。・将来設計を達成するための困難を理解し、それを克服するための努力に向かう。 |

大切な点は、現実的な課題に直面しつつも、長期的展望に立った視点を持つということです。単に進学先の高校を決めるだけにとどまらず、将来を十分見据えるということです。

小学校、中学校と基礎的・汎用的能力を培い、じっくり時間をかけてかの就職に向き合えれば、その後に場当たり的な就職をしてしまう危険を少なくし、ニートへの芽も摘むことができるのではないでしょうか。

そのため、中学校では、体験活動だけでなくキャリア・ガイダンスやキャリア・コンサルティングを通した個人への対応も大切になってきます。

具体事例:神奈川県のライフキャリアすごろく

全国の中学校で職場体験活動などが行われ、地域に合わせたキャリア教育の例が見られます。

下のすごろくシートは、神奈川県が提唱しているものです。前述の推奨ポイントでお話しした「現実性」と「長期展望」をうまく合わせ、楽しく考えられるよう工夫されています。

高校におけるキャリア教育

続いては、高校におけるキャリア教育を見ていきましょう。

高校におけるポイント

いよいよ学校から社会・職業への移行の準備段階です。専門性の基礎を育成する段階でもあります。小・中学校で学んできた基礎的で全般的なことを使って、自分が将来どのように社会参画していくかを設計図にしていきます。

職業体験もより本格的になり、インターンシップ※を実施する学校も増えています。

またインターンシップをさらに一歩進めたデュアルシステム※を取り入れている高校もあります。

具体事例:茨城県立日立工業高等学校のデュアルシステム

日立工業高校では地元10社の協力を得て、週1回、学校ではなく企業に通い、社員の方々と共に就業することを1年間続けるというデュアルシステムで、キャリア教育に取り組んでいます。

同校では、デュアルシステムのメリットを次の4点をあげています。

<デュアルシステムのメリット>

- インターンシップより就業体験を深めることができる

- 自分の適性を自覚し、進路決定に役立てることができる

- 社会人としての意識が身に付く

- 自分の適性を自覚し、進路決定に役立てることができる

参加した生徒の実習記録にも同様のメリットがあげられています。

大学・大学院におけるキャリア教育

大学・短大・大学院の設置基準※が改正され、2011年から短大を含むすべての大学・大学院でキャリア教育が義務化されました。約55%の高校生が進学している現在、学校におけるキャリア教育としては最終段階であり、重要な仕上げの時期となります。

大学・大学院におけるポイント

実践的で専門的な力をより必要とすることはもちろんですが、4つの基礎的・汎用的能力のうちキャリアプランニング能力がとても重要になってきます。

近年社会はますます多様で技術の進歩はめざましいものがあります。またグローバルな視野を持たなければ解決できない課題も多くなっています。

社会人・職業人としてしっかりと基礎となる能力を持ち、その上で産業構造の変化に対応できる柔軟なプランニング力が必要になっているのです。

改正大学設置基準は、このような人材を育てるための指導体制も強く要請しています。

具体事例:京都大学のFD

FDとは、Faculty Development(ファカルティ・ディベロップメント)の頭文字で、「大学教員の教育能力を高めるための実践的・組織的な取り組み」のことです。

京都大学では全学的に幅広いFDに取り組んでいて、キャリア教育の一環として「大学院生のための教育実践講座」を実施しています。

この講座は、大学教員をめざす大学院生を対象にしたもので、グループワークや発表会を企画しています。コロナ禍以前はランチセッションも行っていたそうです。別に新任教員を対象にしたものも実施しています。

「目の前の研究に取り組む毎日だったが、働くということを考える有効な橋渡しとなった」「様々な問題があることを実感できた」などの学生の感想が事後アンケートにありました。

企業におけるキャリア教育

社会・職業へ移行した後もキャリア教育のニーズは高まっています。その理由として次の点があげられます。

- 技術革新・グローバル化等を受け、変化に対応する職業的専門性が必要

- これまでと異なるキャリアを選択するために新しい専門性が必要

- 一旦離職したが復帰するために学習したい

企業におけるキャリア教育は、項目A.が重要になり、キャリア開発とも言われます。

項目A.のようなキャリア教育に取り組むことは、企業側にも「組織の活性化」「優秀人材の定着」「生産性向上・企業成長」といったメリットが期待できます。

取り組みの実態は企業の種類・規模などにより様々ですが、すでに多くの企業でOJT・Off JT、CDPなどの取り組みがみられます。

OJTとOff JT

OJTとは、On the Job Training の略称で職場内訓練と訳されます。

新人教育に活用されることが多く、実際に配置された持ち場で、上司や先輩などから実践的なスキルを学びます。

例えば介護士の場合。介護の基礎やノウハウは学校や訓練施設で学びますが、就労した介護施設で担当した患者さん・利用者さんについての情報、設備の使い方などは、現場で前任者や先輩などに教えてもらいます。

多くは一緒に仕事をしながら学び、スキルがある程度身に付いた時点で終了します。

OJTは単発的で実践に関わるものがほとんどなので、得た知識や技能を整理したり次につなげたりすることが難しいという面があります。

そこでOff JT( Off the Job Training;職場外教育)と組み合わせることが有効とされています。

Off JTとは、就労現場から離れ、研修やセミナーなどを行うことです。外部講師を招くことも多く、仕事について理論的に学んだり、参加者や講師と意見交換をしたりできます。これにより、目の前の業務に煩わされることなくキャリアについて考えることができます。

大きな企業では中堅社員や管理職にも実施しています。

キャリアプランニングのサポートシステムCDP

CDPとは、Career Development Program ;キャリアディベロップメントプログラムのことで、自分のキャリアや能力を開発するための中・長期的な計画のことです。

- 現在の自分の資格や力を整理し

- 会社の求めるビジョンや自身の希望から目標を設定し

- そのために必要な啓発方法を探る

といった手順でキャリアビジョンをつくっていきます。

どのような内容になるにしても、見通しをしっかりもつことは学校教育で培ったキャリアプランニング力の集大成になります。

企業によっては、CDP作成の専門家を招いて前述のOff JT のテーマとするところもあります。

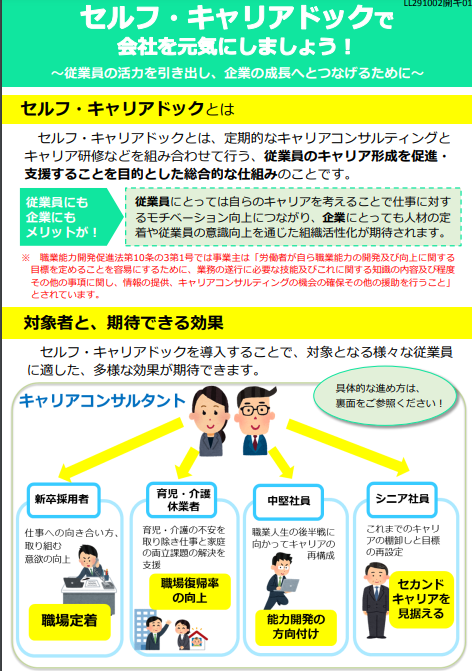

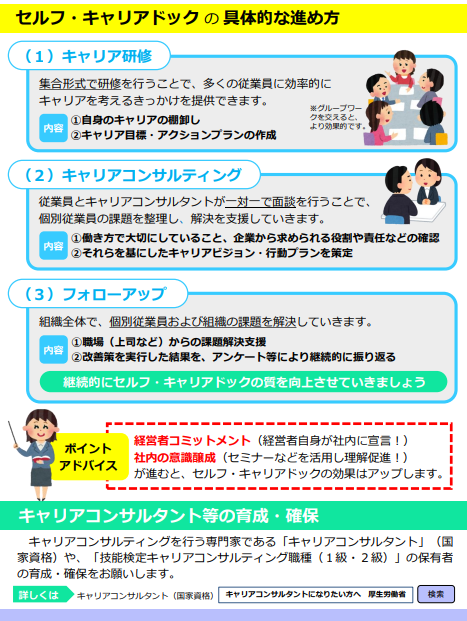

定期的・総合的なキャリア支援の仕組み:セルフ・キャリアドック

セルフ・キャリアドックとは、CDPの手法をさらに進化させた、体系的・定期的に従業員のキャリア教育を支援する企業内の取り組み、または仕組みのことです。

厚労省が呼びかけ応援している仕組みで、下のリーフレットに見られるように、研修やコンサルティング、フォローアップなどを組み合わせたプログラムです。従業員にも企業にも有効なキャリア教育を目指しています。

厚労省では、この仕組みを進めるキャリアコンサルタントの登録サイトや相談窓口を設けたり、派遣費用を助成したりして応援しています。

具体事例:秋保温泉蘭亭のセルフ・キャリアドック

蘭亭では、コロナ禍と人材不足の影響で、若い従業員の早期離職が多いという問題を抱えていました。そこで、相談窓口であるキャリアサポートセンターからセルフ・キャリアドックの導入を提案され、従業員の働きがいにつながる支援と離職防止をめざして取り組んだとのことです。

リーフレットにある研修・コンサルティング・フォローアップを若手従業員10名を対象に実施したところ、サービスを提供するという仕事の意義を幅広く考えるようになり、自身の役割意識が深まったということです。

研修をOff JT式の職場外で行い、日常業務から気持ちを切り離してゆったりした雰囲気で実施したことにより、業務におけるチームワークもよくなるという効果もあったと言います。

日本のキャリア教育における課題

ここまで、各学校や企業で様々なキャリア教育の工夫がされてきていることをお話ししてきましたが、課題も残っています。ここからは、日本のキャリア教育の課題について一緒に考えていきましょう。

学校におけるキャリア教育の課題

まずは、学校におけるキャリア教育の課題を確認します。

学校現場の働き方改革

学校現場では、教職員の長時間労働が大分前から問題視されてきました。文科省も解決に向けて取り組んでいますが、まだ十分な成果をあげられていません。

その上、先に挙げたスチューデントシティなどの企画・実施を任された担当者の負担は大変なものとなるでしょう。専門スタッフや外部人材の配置が考えられますが、予算化が進んでいない現状です。

専門スタッフとしてサポートする企業側も、収益に結びつくかどうかは難しい課題です。

中途退学者や無業者への支援

キャリア教育をそれぞれ工夫し、成果をあげている学校や企業があります。残るはどちらにも属していない人への支援です。

文科省は、特に中学校・高等学校・教育委員会に、中途退学者や卒業はしたものの進学も就職もしていない無業者に、進路相談に応じたり必要な知識技能を提供したりするよう呼びかけています。

また高等教育機関には、学籍を持っていなくても参加できるような教育プログラムの作成を提唱しています。

職業安定所、若者サポートステーションなどと連携した取り組みも期待されています。

企業におけるキャリア教育の課題

キャリア教育を専門機関に委託して実施している企業も多くなってきましたが、従業員の多くを占めている非正規雇用労働者へのキャリア教育は難しいようです。

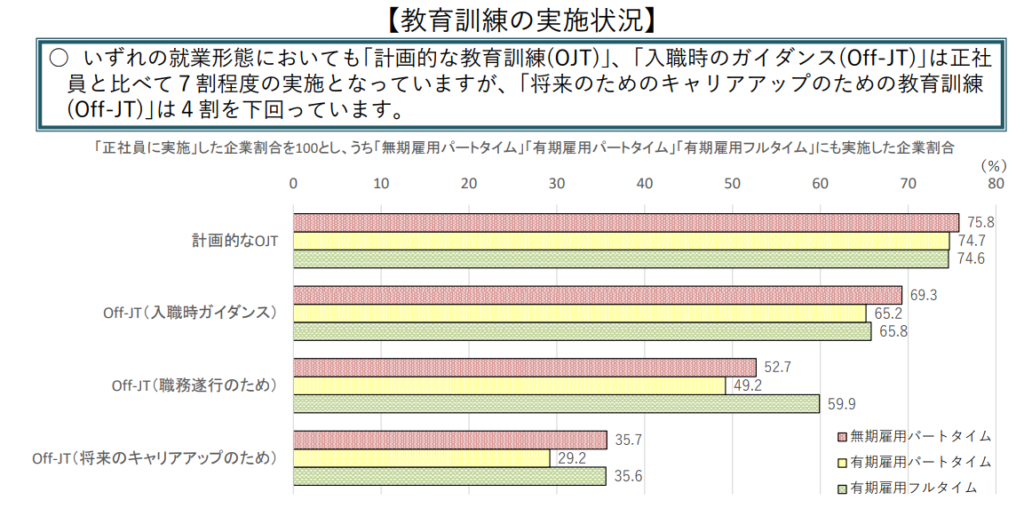

下のグラフから「OJTは進んでいるが、Off JTが進んでいない」ことが分かります。特に「将来のキャリアアップのため」のキャリア教育は、正社員に比べかなり低くなっています。

労働者側の理由や要望にも寄りますが、研修などを希望する労働者が非正規雇用であっても教育を受けやすいように環境を整えることが必要です。

キャリア教育とSDGs

最後にSDGsとの関連をみていきましょう。

キャリア教育への取り組みが一番密接に関わるのは、目標4「質の高い教育をみんなに」です。

目標4「質の高い教育をみんなに」との関わり

SDGs目標4は、「2030年までにすべての人に、だれもが受けられる質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」ことを目指しています。

目標4に示されるターゲット4.4には、「2030年までに、就職や働きがいのある人間らしい仕事、企業に必要な、技術的・職業的スキルなどの技能をもつと若者と成人の数を大幅に増やす」とあり、キャリア教育の充実そのものと言えるのではないでしょうか。

また、「質の高い教育」は他のすべての目標実現の前提になります。

【関連記事】SDGs4「質の高い教育をみんなに」の日本の現状と企業の取り組み、私たちにできること

まとめ

キャリア教育について、なぜ必要なのか、身につけるべきなのはどのような力なのか、さらに各学校での取り組み事例などをまとめてきました。

勤労は国民の義務の1つですが、それは私たち一人ひとりが豊かに生きるためのものです。そのためには、質の良い教育を受け、自分の良さを生かせる仕事に就き、社会の要望や変化にも弾力的に対応できる力が必要です。今やキャリア教育は生涯にわたる教育なのです。

読者の方々自身が、学びたいことを学べるシステムを探して取り組んでみるのも第一歩。また身近に仕事について迷ったり悩んだりする人がいたら、寄り添い、できるサポートがあれば提案してみるのも、個人が他者にできるキャリア教育と言えるのではないでしょうか。

<参考資料・文献>

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 表紙・目次・本文(文科省)

学生の就職・採用活動開始時期等 に関する調査結果について (概要)(内閣府)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/pdf/20211125_gaiyou.pdf(株式会社マーケティング・コミュニケーションズ:内閣府委託)

『就職活動と入社後の就業に関する調査』 -若手社会人の入社1年目の状況 分析編-「職場・仕事の満足感と同期と比較した活躍実感からの分析」 | 就職みらい研究所

「キャリア発達にかかわる諸能力(例)」(4領域8能力)の開発過程について(文部科学省)

ニートの状態にある若年者の実態及び 支援策に関する調査研究 報告書(財団法人:社会経済生産性本部;厚労省委託)

図表1-2-7 年齢3区分別人口及び人口割合の推移と予測(厚労省)

令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)

3 就業状況の変化(国土交通白書)

第1部|第2章|第4節 いわゆるニート,ひきこもり,フリーター等の状況 – 内閣府

キャリア教育の推進(文科省)

中学校におけるキャリア教育の実践(文科省)

中学校向けライフキャリア教育について – 神奈川県ホームページ

デュアルシステム – 茨城県立日立工業高等学校

「非正規雇用」の現状と課題

コトバンク

キャリア教育概説:日本キャリア教育学会(東洋館出版)

日本の産業大辞典:藤田晃之(あかね書房)

発達障害のある子の進学と就労:松為信雄・奥住秀之(成美堂出版)

変わる!キャリア教育:稲葉成勝(ミネルヴァ書房)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。