国民は誰もが教育を受ける権利を持っています。それを明記した教育基本法は、さらに<国及び地方公共団体は、障害のある者が、その生涯の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。>と続けています。

その「教育上必要な支援」の一形態が特別支援学級です。

本記事では、特別支援学級がどのような形態で、どのような教育をしているのかを解説します。正しい知識は偏見を取り除き、支援が必要な本人ばかりでなく周囲の人々、ひいては私達の社会全体をよい方向に向けてくれるエネルギーとなります。障害を持つ人の教育について、是非一緒に考えていきましょう。

目次

特別支援学級とは

特別支援学級とは、小・中学校に設置されている教育上特別な支援を必要とする児童生徒のための学級です。かつては「特殊学級」と呼ばれていました。現在は、学校によっては、「あすなろ学級」や「なかよし学級」など、愛称をつけて呼んでいます。8人をクラスの上限人数とする少人数学級です。

81条学級?!

特別支援学級は、学校教育法第81条に基づく学級なので、81条学級といわれることもあります。

”学校教育法第81条

幼稚園、小学学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上または生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。” 引用:学校教育法|条文|法令リード

「義務教育学校」とは小中一貫校、「中等教育学校」とは中高一貫校を指します。

「該当する」あるいは「必要とする」幼児や児童生徒、「特別の支援」の具体的な内容については、後の章で詳しく解説します。

特別支援学級の歴史

名称や位置づけの変遷を整理してみましょう。

| 1901年 | 最初の特殊学級、「落第生学級」が長野県松本市に設置。障害児だけでなく、学業不振児も対象とした。しかし名称の弊害から4年間で終了。 |

| ~1944年 | 「吃音学級」や「難聴学級」、肢体不自由児や身体虚弱児を対象とする「養護学級」など対象を絞った特殊学級が設置された。 |

| 1947年 | 学校教育法制定。特殊学級の法的位置づけが明確になった。 |

| 1958年~ | 吃音などの言語障害の矯正を目的とした「言葉の教室」が設置され始める。 |

| 2006年 | 学校教育法改正。特殊学級から特別支援学級という名称になる。 |

| 2007年 | 特別支援学級完全実施 |

| 2015年 | 通常学級に籍を置いて特別支援学級に通級する方法が導入される。中学校では2018年から導入。 |

各時代の社会情勢やニーズを受け、名称や対象、方法などが変化してきています。

参考:特別支援学級及び通級指導に関する規定:文部科学省及び障害児教育の歴史(東京大学)

表は筆者作成

特別支援学級の現状

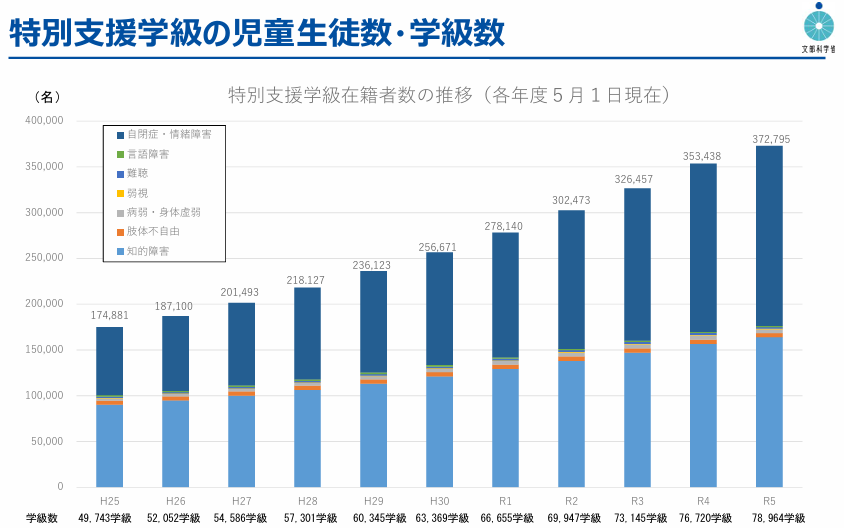

文部科学省の最新の調査では

- 特別支援学級設置学校数:24,557校(84.3%)

- 特別支援学級総数:78,964学級

- 在籍児童生徒数:372,795人

- 配置教員数:84,664人

という結果が出ています。

引用:令和5年度特別支援教育資料 第1部 データ編及び2.特別支援教育の現状:文部科学省

推移をみると、人口および児童数が減っている中、増加していることがわかります。

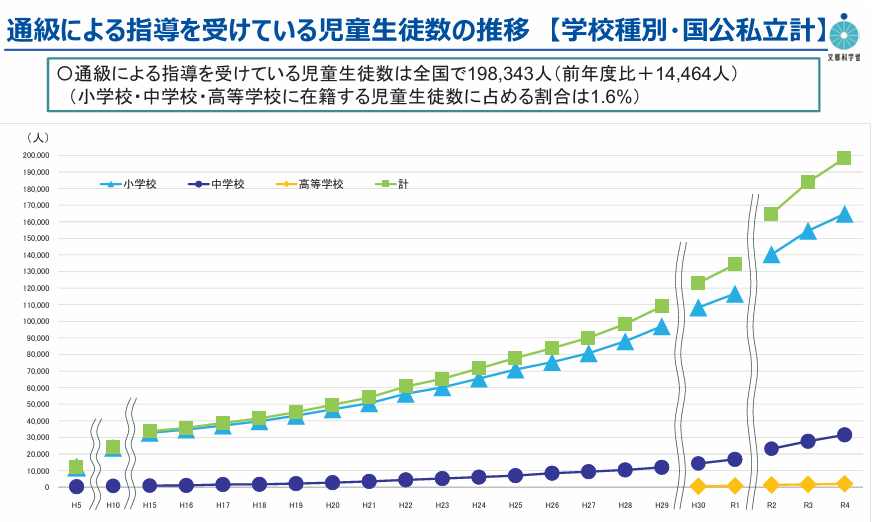

さらに2015年から導入された通常学級に籍を置き、特別支援学級に通級する児童の数は全国で198,343人にのぼり、特に小学校では大きく増加しています。

特別支援学級と特別支援学校の違い

学級と学校という呼び名から違いがイメージできますが、改めて特別支援学級と特別支援学校の違いを整理してみましょう。

基本的な違いは

- 特別支援学級:通常の学校内にある特別な支援を必要とする児童生徒のための学級

- 特別支援学校:学校全体が支援を目的とする、障害がある子どもたちのための専門学校。

という点です。

障害を持つ子供たちの自立を支援する目的は同じですが、通常学校内の学級と専門学校という違いは、次のような制度の違いを見せています。

| 特別支援学級 | ・クラス上限8人 ・教員は教育職員免許状保有者 ・通級制度有り |

| 特別支援学校 | ・クラス上限6人 ・ 教員は特別支援学校教諭免許状保有者 ・通級制度無し |

特別支援学級の対象となる児童

学校教育法でいう「支援に該当する」あるいは「支援を必要とする」児童生徒とは、どのような障害を持つ場合なのか、みていきましょう。

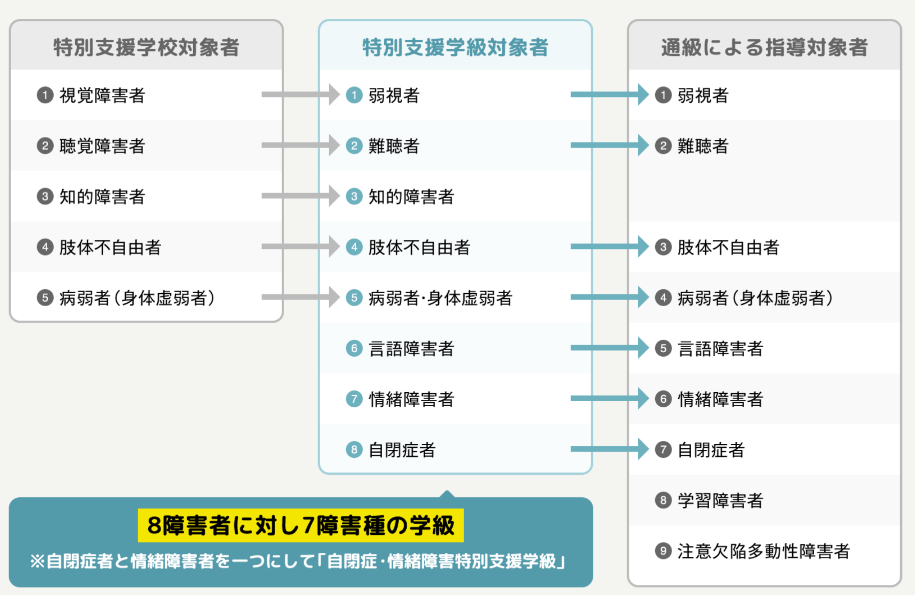

8障害と7種学級

特別支援学校の対象となるのは、次の8つの障がいです。それぞれの障害別に学級が編成され、異学年の児童生徒が在籍します。

- 視覚障害

- 聴覚障害

- 知的障害

- 肢体不自由

- 病弱・身体虚弱

- 言語障害

- 自閉症

- 情緒障害

このうち自閉症と情緒障害については合せて1つの学級として編成されるので、学級の種類は7つとなります。

それぞれの判定基準をまとめました。

| 視覚障害 | 拡大鏡の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの |

| 聴覚障害 | 補聴器の仕様によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの |

| 知的障害 | 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に困難があり日常生活を営むのに一部炎上が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの |

| 肢体不自由 | 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの |

| 病弱・身体虚弱 | 一、慢性の呼吸疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの 二、身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの |

| 言語障害 | 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で、その程度が著しいもの |

| 自閉症・情緒障害 | 一、自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの 二、主として心理的要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの |

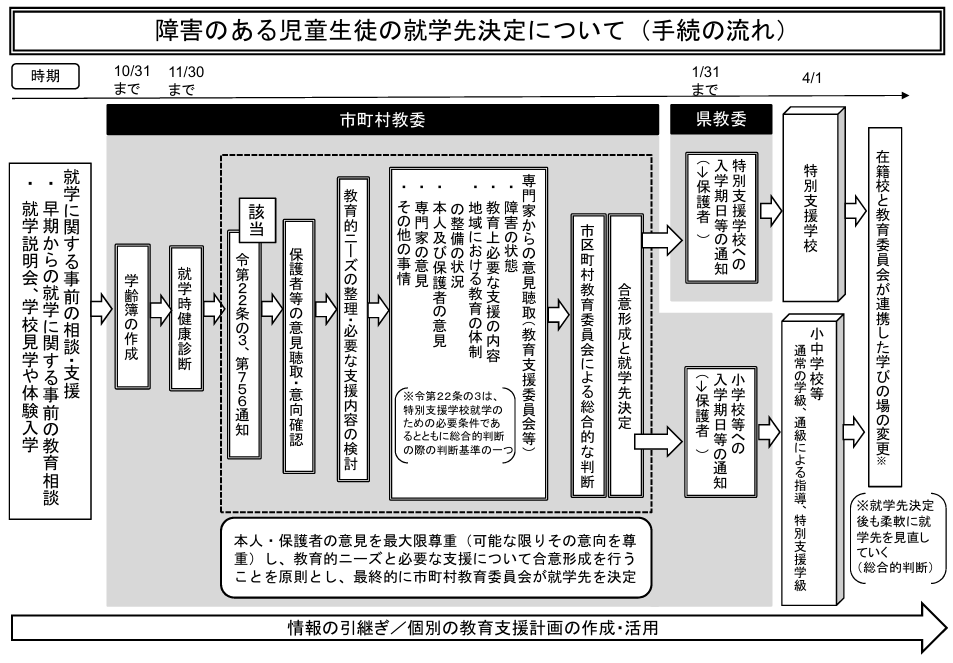

入級に当たっては、本人や保護者の意向が尊重されますが、障害の有無・程度、学校や地域の体制などが総合的に検討され、判断されます。

通級による対象者

通級による支援対象者は、上記の8障害に加えて学習障がい者と注意欠陥多動性障がい者の2つが加わります。

特別支援学級で行われる授業

特別支援学級ではどのような教育課程に基づき、どのような授業が展開されているのでしょう。障害の実態に応じた実践例などもみていきましょう。

実態を踏まえた教育課程

教育課程は学びのカリキュラムです。特別支援学級は通常の学校内に設置される学級なので、当該学校の教育目標と反するものではありません。しかし、障害を考慮したものでなくてはなりません。特別支援学級の教育課程編成の柱は次の2つになります。

- 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、自立活動を取り入れること

- 実態に応じた教育課程にすること

そのため、

・下学年の目標や内容を取り入れることができる。

・特別支援学校教科で代替することができる。

授業の実際

平素の授業では<個別学習・グループ学習・集団学習>を実態や目的に合わせて選択します。1単位時間のある部分だけ形態を変える場合もあります。また、他の学級や特別支援学校との交流学習・共同学習をすることもあります。

事例➀「お金の学習」国立特別支援教育総合研究所「すけっと」提案

「生活上の困難を克服し自立を図る」ための知的障害者のための提案授業例です。

「買い物」という生活に即した場面設定で展開されます。

障害の特性上、学習したことの定着が困難な児童が少なくありません。段階的・継続的な指導が必要です。

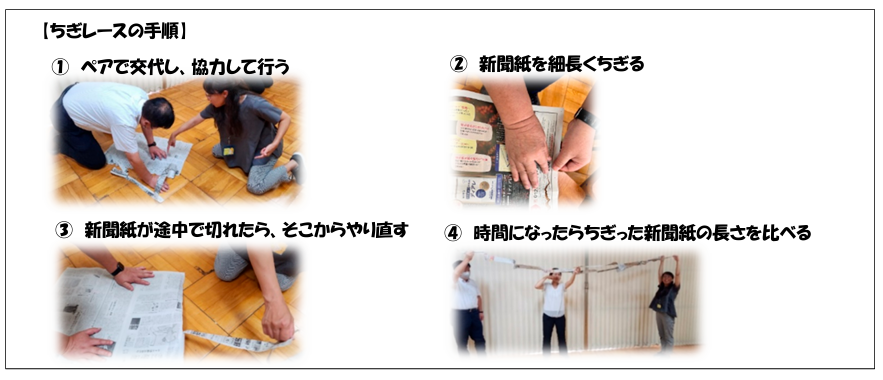

事例➁東京都令和6年度の実践例「ちぎレース」

「ちぎレース」は、ペアで新聞紙をちぎっていくレースで、情緒障害のある小学2年生の児童に、情緒の安定・友達との関わりを経験させる授業です。通常学級の児童とペアまたはグループを組んで行います。

事前の実態把握が詳しくされており、短期と長期の両方の目標・見通しがされています。

このほか多くの特別支援学級が、実態に応じ、地域の特性を生かした授業を展開しています。学校行事には共同参加したり、関連学年の学級と定期的な交流を持っている特別支援学級もあります。

特別支援学級が通常学校内に設置されているので、お子さんが入級していなくても、学校参観などの折に活動を目にできる機会があると思われます。

特別支援学級を担当する教員について

特別支援学級を担当する教員について、教員数と必要免許については前章でお話ししましたので、ここでは担当するにあたっての考え方について解説します。

やりがいと大変さ

特別支援学級は年々増加しています。支援を必要としている児童生徒がそれだけ増えているのです。「ニーズに応える」ことが求められていることはやりがいに繋がります。自治体によって額は異なりますが、その対価として特別支援学級手当も設定されています。

また、少人数での教室では、個の応じた実践を目指す教師には大いにやりがいを創出する場面となるのではないでしょうか。

しかし、障害の実態は様々です。少人数とは言え、医療との連携が必要であったり、突発的な行動で安全性が保てない場面も予想されます。学校内の協力体制が必須です。

必須!カウンセリングマインドと専門知識の研修

障害をもつ子どもやその保護者にとっては、まず障害の現状を受け入れて、寄り添ってくれる姿勢が何よりのサポートとなります。

担任として、傾聴・受容・共感を基本とするカウンセリングマインドが必須となります。

また担当した学級や児童生徒によっては、医療的または心理学的な専門知識が必要になります。得られた専門知識は、学級運営のおおきな助けになります。そのため、地域の教育委員会や関連機関も研修の機会を企画しています。研鑚を積むことは、自身のレベルアップというやりがいにも繋がります。

特別支援学級に関してよくある疑問

ここからは、特殊学級に関してよくある疑問にお答えしていきます。

進路は?

・小学校卒業後

中学校の特別支援学級または特別支援学校中等部に行くことが一般的です。継続サポートを受けられる進路の選択がお勧めです。

・中学校卒業後

現在一般の高等学校では特別支援学級を設置している学校はとても少なく、

- 特別支援学校高等部

- 一般高高等学校

- 専門学校

- 職業訓練機関

- 就労

が主な進路先と言えます。「社会生活を営めるように」という見通しを持つことが大切です。

下の表は平成30年度の特別支援学校中等部及び特別支援学級卒業後の状況です。

| 卒業者 | 進学者 | 職業訓練機関 | 就労者 | 社会福祉施設等 | その他 |

| 10,491 | 10,322(98.4%) | 21(0.2%) | 4(1.04%) | 62(0.6%) | 82(0.8%) |

引用:9.卒業者の進路:文部科学省 表は筆者作成

・高校卒業後

進学・就労とも多岐にわたる進路先が考えられます。一般大学へ行くことも可能です。地域の活動に参加することもできます。

国や地方公共団体、会社などからどのようなサポートを受けられるかを知り、それが個人のニーズや希望、それまでに培ったスキル等に合うものかどうかが、選択のポイントと言えます。

特別支援学級出身の有名人はいる?

何らかの障害を公表している有名人はいますが、「特別支援学級出身」を公表している人は多くありません。自身のプロフィールなどに掲載されているものから、お二人を紹介します。

鳥居みゆきさん

お笑いタレントとしてばかりでなく、女優や作家としても活動する鳥居みゆきさんは、11歳のとき特別支援学級に入級しています。

芸風としてよく知られる、大きく目を見開いたり突然大きな声を出したりする行動は、元々見られたとのことです。

また「書かれた文字から知識を得られても、音からの学習が困難だった」と本人もSNSで話しています。

参考:なるほど!ジョブメドレー及び| AIKRU[アイクル]

寝夢ももさん

歌手・イラストレーター・You Tuberとして活躍する寝夢(ねむ)ももさんは、小学校の時特別支援学級に入級していた時期がありました。

教室の造花を自分の飾りとして身につけたり、嫌がらせをしたりされたりなどの行動が多かった、と話しています。

参考:寝夢もも – 寝夢もも 非公式Wiki | atwiki(アットウィキ) – atwiki(アットウィキ)

お二人とも、自分の個性や「好きだった」ことをずっと続けて得たスキルを活かして社会生活を送っています。

うざい・ずるいと言われるのはなぜ?

「うざい」とは、「うっとうしい」「煩わしい」と感じたときに使われます。

情緒障害や知的障害の特別支援教室の子どもたちの中には、周囲の状況を正確に判断できずに、自分の要求ばかりを通そうとする姿が見られることがあります。時には暴言になってしまうこともあります。その姿が「うざい」存在に見えてしまうのです。

しかしそれは障害からくるもので、しつけの結果や性格ではありません。障害について正しい認識をする指導を、学校ぐるみで心がける必要があります。

いろいろな障害をもつ「ずるい」と感じるのは、「必要な支援」が「特別扱い」や「えこひいき」に見えてしまうからでしょう。通常学級の子供達からは、同じ学校内にいて学年が同じなのに手厚いサポートを受けている、と見えてしまうのです。

「必要な」手段や度合いは、個人によって違います。教育現場では、交流や共同学習によって、障害を持っていることの大変さや、何が必要な支援なのかを体感できる活動を工夫しています。

特別支援学級とSDGs

最後に特別支援学級とSDGsの関りをみていきましょう。

もっとも関わりの深いのはSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」です。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」との関連

「全ての人々に、だれもが受けられる公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」ことが、この目標の目指すところです。

障害を理解することで偏見が是正され、「だれも取り残されない」というSDGsの理念の実現に向けたスタートをきることができます。

特別支援教室は、特別支援教育の形態の1つです。通常学校内に設置されていることで、障害のない子ども達、障害の程度の違う子ども達などと交流がしやすくなり、互いに理解する機会が多くなる形態です。自然な形での支援が広がることは、公平で質の高い支援を高めることに繋がります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

特別支援学級について、特別支援学校との違い、対象児童生徒や授業の実際、担当教員を解説してきました。さらによくある疑問にも答え、SDGsとの関連もまとめました。

通級を含む特別支援学級の児童生徒が増えていることは、支援を受ける側にも周囲の人々にも特別支ひけめや偏見が少なくなっていることが背景にあることが考えられます。

障害を持つ多くの子供たちが、自分たちなりの自己実現を求め学習しています。中には障害を個性として生かし、社会で活躍する人もいます。この記事を読んでくださった方が、特別支援学級について知ることをきっかけに、障害がある方の教育について、さらには誰も取り残されない社会について、意識を強めて下されば幸いです。

<参考資料・文献>

学校教育法|条文|法令リード

障害児教育の歴史(東京大学)

特別支援学級及び通級指導に関する規定:文部科学省

障害児教育の歴史(東京大学)

特別支援学級及び通級指導に関する規定:文部科学省

令和5年度特別支援教育資料 第1部 データ編

PowerPoint プレゼンテーション(文部科学省)

令和5年度特別支援教育資料 第2部 調査編

2.特別支援教育の現状:文部科学省

NHK みんなでプラス

h31.3-保護者向けハンドブック-01

障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知):文部科学省

特別支援学級 | 障害種別の特別支援学級 | 特別支援教育のトビラ

障害のある子供の教育支援の手引(令和3年6月30日):文部科学省

令和6年度岐阜県教育委員会「特別支援教育の案内」

【総則編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説

ここから始めよう、特別支援教育 – 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所

自立活動指導事例集

第1編 障害のある子供の教育支援の基本的な考え方

9.卒業者の進路:文部科学省

なるほど!ジョブメドレー

AIKRU[アイクル]

寝夢もも – 寝夢もも 非公式Wiki | atwiki(アットウィキ) – atwiki(アットウィキ)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。