バイオインフォマティクスとは、生物学と情報科学を融合し、生命現象をデジタル技術で解析する革新的な学問分野です。医療における個別化治療、農業での品種改良、環境保全技術など、活用が期待される分野は幅広く、社会課題の解決に大きく貢献しています。

市場規模の拡大と深刻な人材不足からもわかるように、将来性は高く、キャリア選択においても注目されています。バイオインフォマティクスの基本概念から最新動向まで、わかりやすく解説します。

目次

バイオインフォマティクスとは

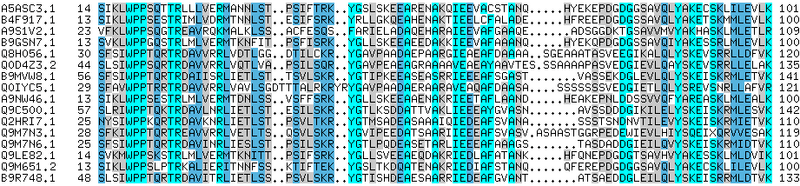

【バイオインフォマティクスの一例】

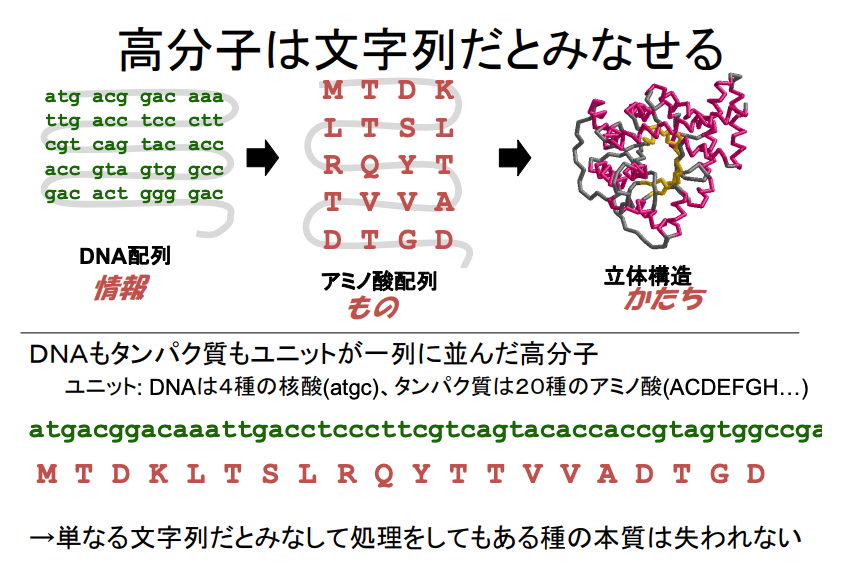

バイオインフォマティクスとは、生物学(biology)と情報科学(informatics)を融合した学問で、DNAやタンパク質などの生命情報をコンピュータで解析し、生命現象を理解する研究分野です。日本語では生命情報科学や生物情報学とも呼ばれ、新薬の開発や病気の診断・治療、農作物の品種改良など、私たちの生活に直結する幅広い分野での応用が期待されています。

バイオインフォマティクスを理解するためには、なぜコンピュータが生物学研究に必要なのか、そしてどのような技術が使われているのかを知ることが重要です。

膨大な生命データとデジタル処理の必要性

現代の生物学が扱うデータの規模は想像を超える巨大さです。例えば、

- 人間の体には約37兆個の細胞がある

- DNA配列は30億の塩基で構成されている

- 体内で働くタンパク質は約10万種類にも及ぶ

などの事実からも、その情報量の多さがわかります。

特にDNA配列は、

- A(アデニン)

- T(チミン)

- G(グアニン)

- C(シトシン)

の4つの文字で表現されるため、コンピュータで扱いやすいデジタル情報として処理できます。しかし、その情報量は膨大で、人間のゲノム(全遺伝情報)を文字にすると約30億文字にもなり、これを手作業で解析することは物理的に不可能です。

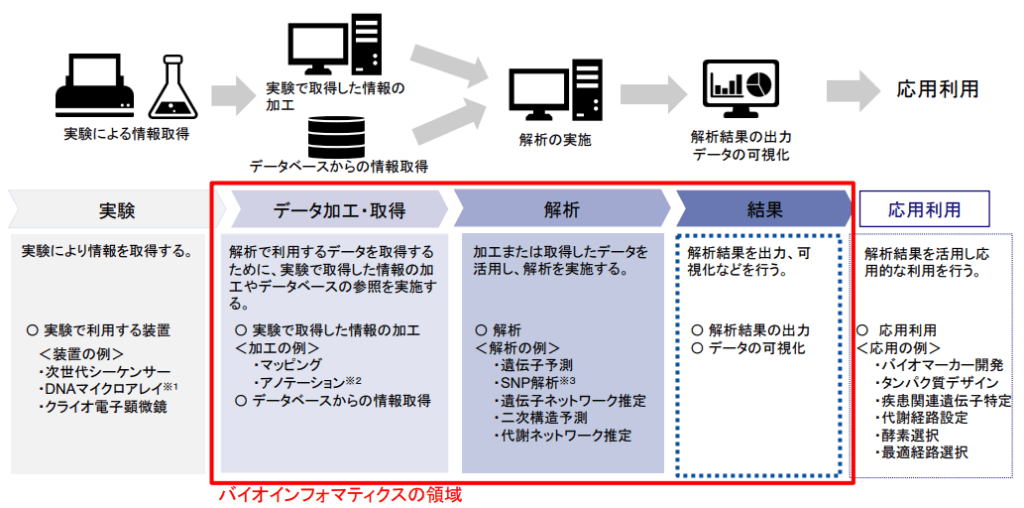

【バイオインフォマティクスで生物学的解析が可能】

さらに次世代シーケンサー(NGS)※という最新技術により、一度に数千万から数十億の遺伝子断片を同時に解析できるようになったため、処理すべきデータ量は爆発的に増加しています。

【バイオインフォマティクスの手順と領域】

情報科学技術の革新的活用

バイオインフォマティクスでは、生物学の問題を情報科学の技術で解決します。例えば、新しく発見されたDNA配列が既知の遺伝子とどの程度似ているかを調べる際には、文字列の類似性を高速で計算するアルゴリズムが使われます。

世界中の研究者が、

- 遺伝子情報を共有するGenBank

- タンパク質の立体構造を蓄積するProtein Data Bank

などの巨大なデータベースも構築されており、研究者はこれらの情報を自由に活用できます。また、機械学習やAI技術の導入により、遺伝子の機能予測やタンパク質の構造予測など、従来は実験でしか確認できなかった内容をコンピュータ上で推定することも可能になっています。

多様な解析手法と応用領域

バイオインフォマティクスでは、研究目的に応じて様々な解析手法が開発されています。基本的な手法として、以下のような技術があります。

- 遺伝子予測:DNA配列の中から実際にタンパク質を作る領域を見つけ出す解析手法

- 機能解析:遺伝子やタンパク質が生物の体内でどのような働きをしているかを調べる解析手法

- DNA配列の比較(配列アラインメント):複数のDNA配列を並べて、似ている部分や違う部分を見つける解析手法

- ゲノム全体の組み立て(ゲノムアセンブリ):バラバラに読み取ったDNA断片を正しい順番に並べ直して完全なゲノム配列を作る解析手法

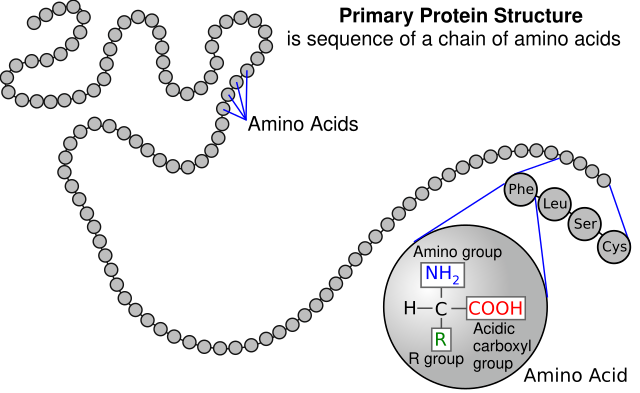

- タンパク質の立体構造予測:アミノ酸の並び方から、そのタンパク質がどのような3次元の形になるかを推測する解析手法

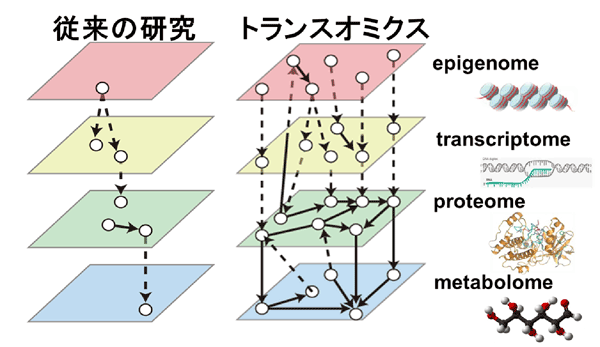

これらの基本手法を発展させた包括的なアプローチが「オミクス解析」※です。特に遺伝子発現解析※を含むトランスクリプトミクスは、細胞内でどの遺伝子がどの程度活発に働いているかを網羅的に測定・比較する手法として重要な位置を占めています。

これらの技術により、生命現象を部分的ではなく全体的に理解することが可能になり、病気のメカニズム解明や新薬開発において重要な役割を果たしています。

【トランスオミクス解析】

バイオインフォマティクスは、数理統計学やアルゴリズム開発を基盤に、生命現象の本質理解と実用応用の両面を追求することで、従来の生物学では実現困難だった精密な解析を可能にし、生命科学研究の新たな地平を切り開いています。*1)

バイオインフォマティクスの歴史

バイオインフォマティクスは、生命科学の進展とコンピュータ技術の革新が相互に影響し合い、進化を遂げてきました。これまでの歴史をたどり、この分野がどのように発展し、現在に至ったのかを見ていきましょう。

初期(1950年代〜1980年代)

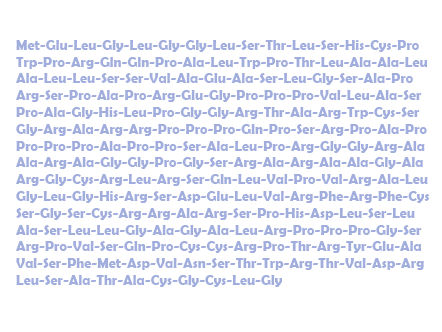

バイオインフォマティクスの起源は、DNAやタンパク質といった生命分子の情報をコンピュータで解析する試みに遡ります。1950年代には、フレデリック・サンガーがインスリンのアミノ酸配列を決定しましたが、手作業での分析の困難さから、コンピュータの必要性が認識され始めました。

この分野の真の先駆者とされるのが、マーガレット・オークリー・デイホフです。彼女は1965年に世界初のタンパク質配列データベースを構築し、さらに1966年には、近縁のタンパク質間の進化的な関係を数値的に評価する「PAMスコア」※モデルを開発しました。

【ヒトアルテミンの一次構造(化学結合の配置)】

【直鎖のアミノ酸から成るタンパク質の一次構造】

これは、現在の系統解析の基礎を築いた画期的な業績です。また、1970年代には「バイオインフォマティクス」という用語が初めて使用され、生物学と情報科学の融合が学術的なテーマとして確立されました。

ゲノム時代の到来(1990年代〜2000年代)

バイオインフォマティクスの歴史において最も重要な転換点の一つが、1990年に始まった「ヒトゲノム計画」です。この国際的な共同研究は、ヒトのすべての遺伝情報を解読することを目的とし、当初は莫大な時間と費用がかかると見込まれていました。

この大規模プロジェクトの推進は、DNAシーケンシング技術やコンピュータの解析能力を飛躍的に向上させる原動力となりました。計画の過程で、約30億文字からなるヒトゲノム配列という膨大なデータを処理するために、バイオインフォマティクスの重要性が世界的に認識されました。

その結果、

- Protein Data Bank (PDB):世界中のタンパク質や核酸の3次元立体構造データを収集・公開している国際的なデータベース

- SWISS-PROT:高品質なタンパク質配列情報とその機能注釈を手動で精査・整備した信頼性の高いタンパク質データベース

といった、研究者が利用できる重要なデータベースが次々と整備されていきました。2003年の計画完了は、バイオインフォマティクスが生命科学研究に不可欠なツールであることを世界に知らしめる出来事でした。

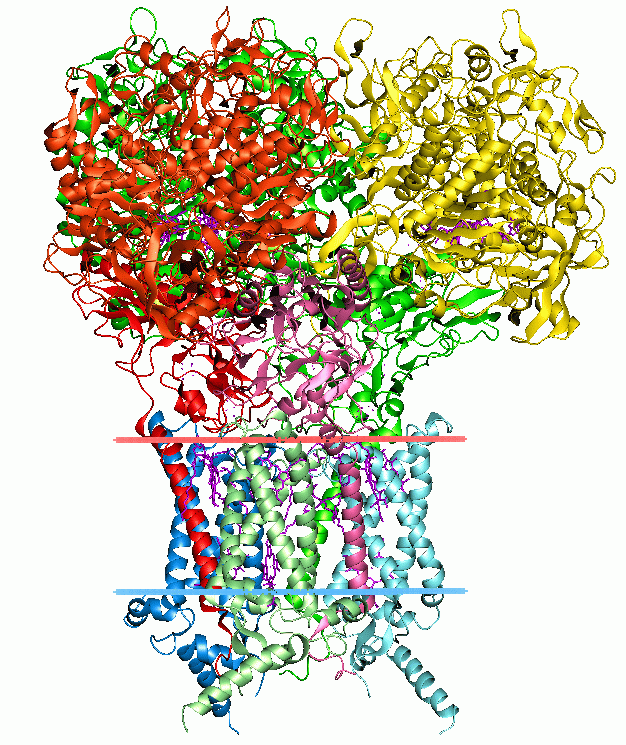

【ヒトアルテミンの三次構造】

次世代シーケンシング革命(2005年〜2010年代)

2005年、次世代シーケンサー(NGS) の登場は、バイオインフォマティクスを新たなステージへと引き上げました。NGSは、従来のサンガー法に比べて圧倒的な速度と低コストでゲノム情報を読み取ることができ、一度に数千万から数十億の遺伝子断片を同時に解析することが可能になりました。

この技術革新により、処理できるデータ量が爆発的に増加し、個人のゲノム解析やがん細胞の遺伝子変異の網羅的な解析が、短時間で実現可能になったのです。

【次世代シーケンサーでの作業】

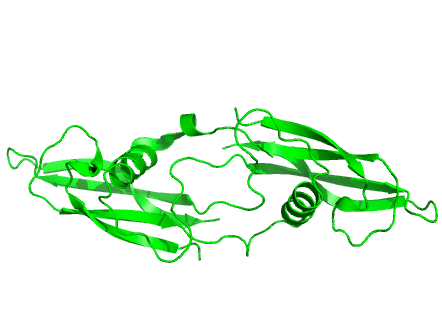

AI時代の到来(2020年代〜現在):自律的科学研究への到達

2020年代に入ると、バイオインフォマティクスは人工知能(AI)技術との融合により、さらなる飛躍を遂げています。その象徴が、Google DeepMind社が開発したAIシステム「AlphaFold」です。

これは、アミノ酸配列からタンパク質の立体構造を極めて高い精度で予測することを可能にし、新薬開発のスピードを飛躍的に加速させる可能性を示しました。

【AlphaFoldで、1時間強でアミノ酸配列からタンパク質の3D構造を生成】

現在では、この技術を用いて既知のほぼすべてのタンパク質構造が予測され、データベースとして公開されています。また、機械学習はCRISPR/Cas9※システムの精度向上や、合成生物学における研究プロセスの効率化にも活用されており、バイオインフォマティクスは自律的な科学研究を可能にする段階に到達しつつあります。

バイオインフォマティクスは、単純なデータ解析から始まり、大規模ゲノムプロジェクト、次世代シーケンサーの登場を経て、AI技術との融合により、生命科学のあらゆる分野で不可欠な研究手法として確立されました。生命の謎を解き明かすスピードは劇的に加速し、今後の医療や科学の発展に大きく貢献していくことでしょう。*2)

バイオインフォマティクスの活用が期待される分野

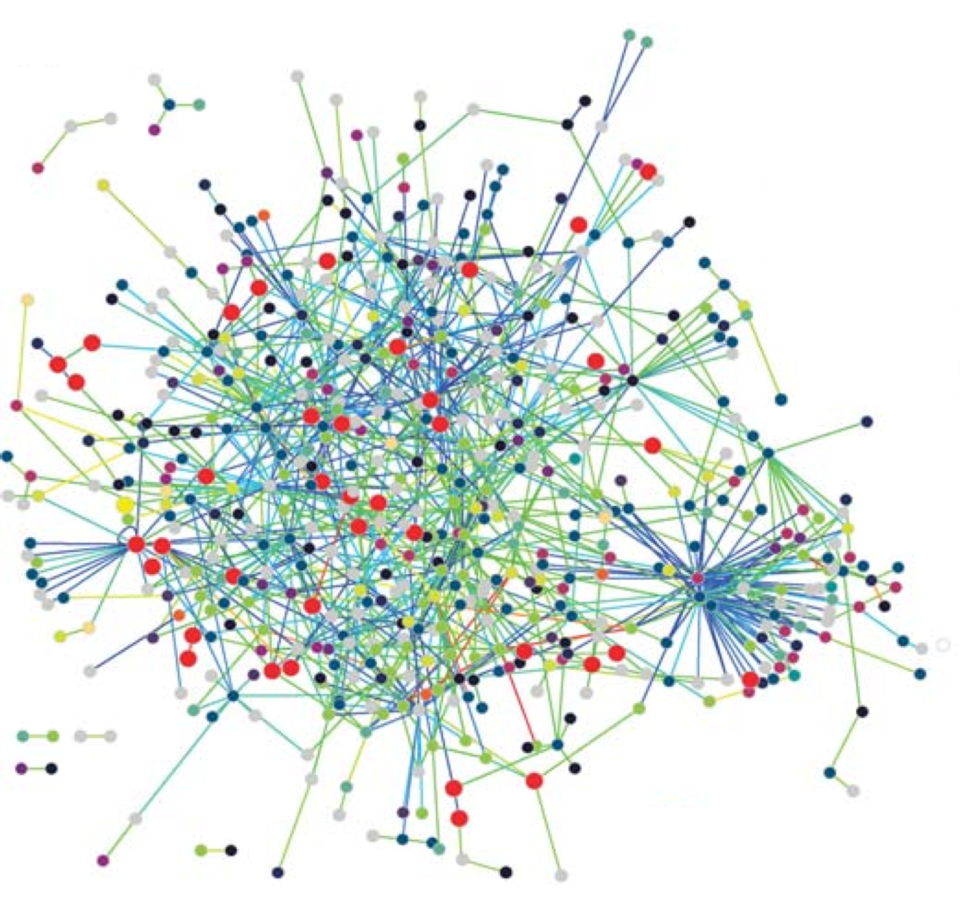

【タンパク質間の相互作用のネットワークによる解析と視覚化】

生命情報を高速かつ大規模に解析できるバイオインフォマティクスは、私たちの生活をより豊かにする様々な可能性を秘めています。この新しい学問が具体的にどのような領域で活用され、どのような課題解決に貢献しているのか、その最前線を見ていきましょう。

医療・創薬分野での革新

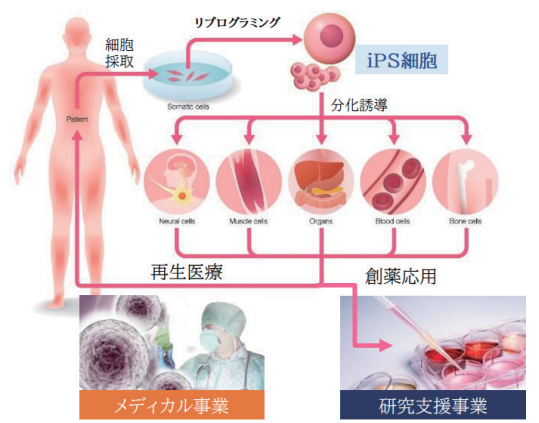

【iPS細胞実用化に向けた研究(リプロセル)】

バイオインフォマティクスは、現代医療における個別化医療(パーソナライズド・メディシン) の実現に不可欠な役割を果たしています。これまでの医療は、多くの人に共通して効果のある治療法を適用することが一般的でした。

しかし、この分野では、患者一人ひとりの遺伝子情報(ゲノムデータ)を詳細に解析し、個人の体質や病気の特性に合わせた最適な治療法を選択することが可能になります。例えば、がん治療では、がん細胞の遺伝子変異を特定することで、特定の遺伝子を標的とする分子標的薬の効果を予測し、無駄な治療を避けることができます。

新薬開発においても、コンピュータ上で膨大な化合物のデータを解析し、標的となるタンパク質に結合する可能性の高い候補物質を効率的に絞り込むことで、開発期間とコストを大幅に削減できます。さらに、CRISPR/Cas9などのゲノム編集技術と組み合わせることで、特定の遺伝子の機能を迅速に検証し、創薬の成功率向上に貢献しています。

農業・食料産業への貢献

【健康に寄与する成分を多く含むシソの安定生産(アミノアップ)】

食料問題の解決にも、バイオインフォマティクスは大きな貢献をしています。農業分野では、農作物のゲノム情報を解析し、病気に強い品種や収穫量が多い品種、栄養価の高い品種などを効率的に開発することに役立てられています。

例えば、農研機構では、約23万点の植物遺伝資源を保存し、その全ゲノム解析を通じて農業で重要な遺伝子を特定しています。これにより、温暖化に強い品種や、ストレス・病気に強く、収穫量の多い作物の創出が実現されています。

食品産業においても、原材料の遺伝子解析により機能性食品の開発や、食品の安全性評価が進められています。

環境問題・バイオ産業分野での新展開

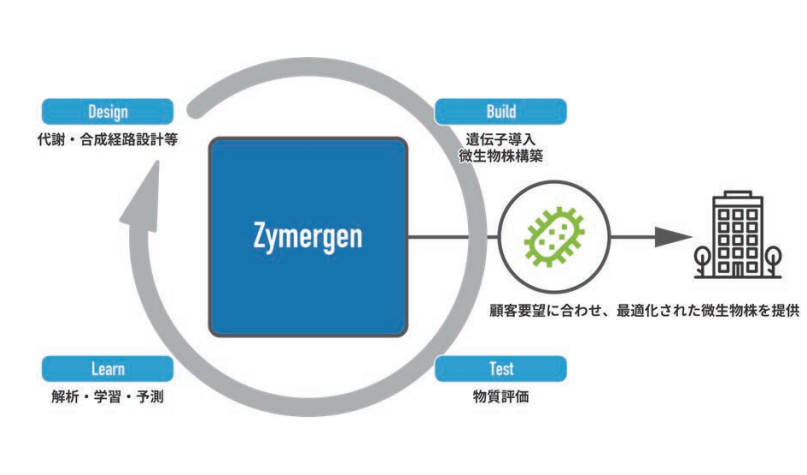

【目的に合わせた微生物の制作(Zymergen Inc.)】

環境分野では、バイオインフォマティクスが微生物の力を利用する「バイオリメディエーション」などの技術に応用されています。石油汚染された土壌や水を浄化する際に、特定の微生物が持つ分解能力を利用することがありますが、バイオインフォマティクスを用いることで、その微生物がどのような遺伝子を持ち、どのように汚染物質を分解するのかを詳細に解析できます。

これにより、汚染除去に最も適した微生物を特定したり、分解能力を高めるための改良を行ったりすることが可能になります。また、バイオ燃料の研究では、藻類や細菌の遺伝子を解析し、燃料を効率よく生産できる微生物の探索や品種改良が進められており、クリーンなエネルギー源の開発に貢献しています。

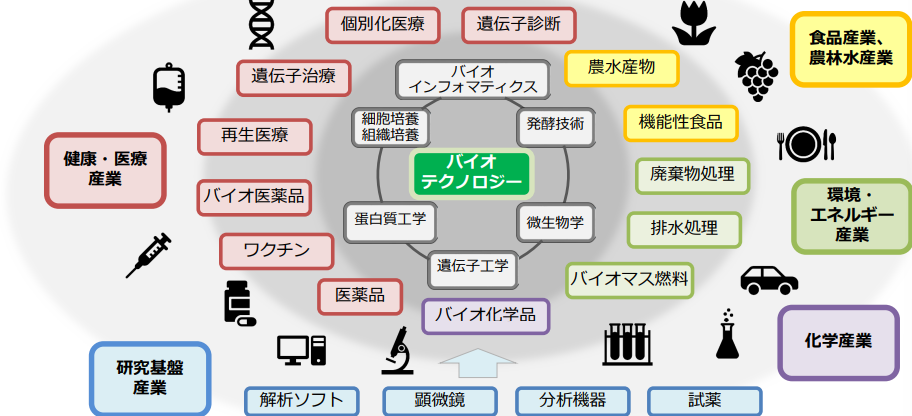

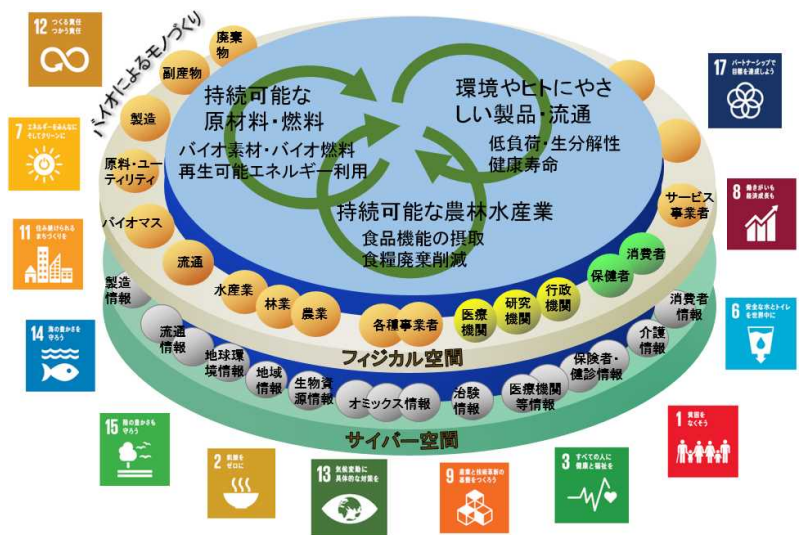

【バイオテクノロジーとバイオ産業】

バイオインフォマティクスは、ゲノム編集をはじめとする先端技術と連携しつつ、医療・農業・環境といった多様な領域で不可欠な解析基盤となり、持続可能な社会の構築に大きく貢献する存在です。*3)

バイオインフォマティクスの将来性

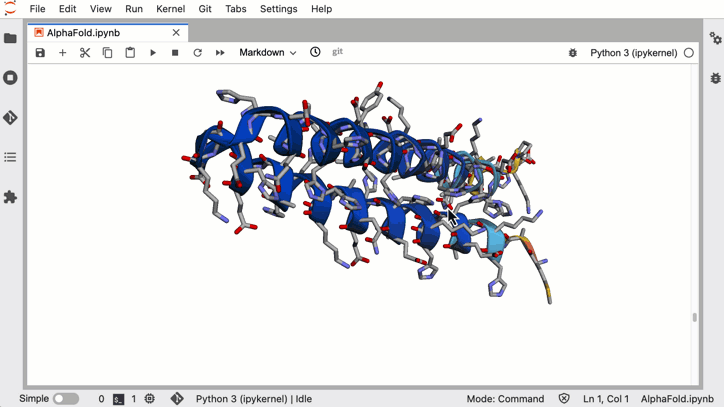

【バイオインフォマティクス分析の一般的なテーマの一つ、3次元タンパク質構造の例】

バイオインフォマティクスは、日々生み出される膨大な生命データを解析することで、私たちの未来に大きな変革をもたらそうとしています。この分野は、技術の進化と社会のニーズが合致し、生命科学の枠を超えてあらゆる産業を牽引する力となりつつあります。

市場規模の爆発的拡大と国家戦略

世界のバイオインフォマティクス市場は、2022年の114億ドルから2030年には291億ドルまで成長すると予測されており、年平均成長率12.8%という驚異的な成長率を示しています。このような市場の急拡大を背景に、各国はバイオインフォマティクスを重要な成長分野と位置付けています。

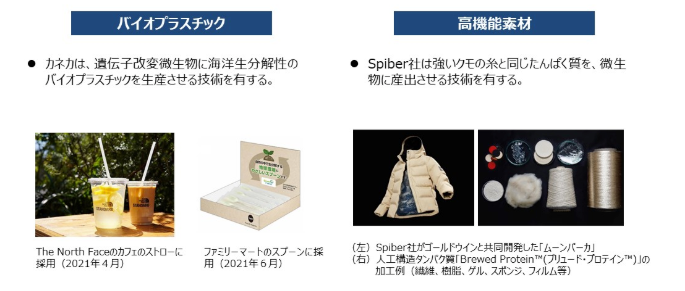

日本でも、経済産業省が「バイオエコノミー戦略」を策定し、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現することを目標として掲げています。具体的には、CO2を原料とするバイオものづくり技術の開発に大規模な投資を行うなど、国家戦略レベルでの支援体制が確立されています。このような国策としての取り組みは、今後の市場のさらなる成長を強く後押しするでしょう。

【バイオものづくりの応用】

AI・量子コンピューティング時代への飛躍

バイオインフォマティクスは、AI技術の導入により、生命科学研究のあり方を根本から変えつつあります。AIは、人間が気づきにくい膨大なデータ間の相関関係やパターンを高速に発見できるため、新たな発見のスピードを劇的に加速させます。

特に、新薬候補の探索や、病気の原因遺伝子の特定など、従来の実験手法では時間のかかるプロセスを大幅に効率化できます。例えば、Google DeepMindが開発したAIプログラム「AlphaFold」は、タンパク質の立体構造を高精度で予測することに成功し、世界中の研究に革命をもたらしました。

これは、AIが生命科学の難問を解決できることを証明した象徴的な出来事です。さらに将来的には、複雑な分子システムのシミュレーションが可能な量子コンピューティングが実用化され、創薬や環境問題の解決において技術の飛躍的進歩が期待されています。

深刻な人材不足と新たなキャリア機会

バイオインフォマティクス分野では、生物学と情報科学の両方に精通した専門家が極めて不足しています。しかし、この人材不足は同時に大きなキャリアチャンスを意味しており、適切なスキルを身につけた人材の需要は今後も増加すると予測されています。

経済産業省は、バイオインフォマティクスを第5次産業革命※を推進する上での重点課題と位置づけ、産学官連携による人材育成を加速させています。特に、データサイエンスの知見を持つバイオ研究者や、バイオテクノロジーの将来性を理解し事業化を推進するアントレプレナー(起業家) 人材の需要が急拡大しています。

バイオインフォマティクスの将来は、市場の急成長、AI・量子コンピューティングとの融合、そして国家レベルでの支援と人材育成によって、極めて明るいと言えます。この分野は、私たちの健康や環境、食料といった、生活のあらゆる側面をより良い方向へと導く、長期的な成長が期待される分野です。*4)

バイオインフォマティクスに関してよくある疑問

この章では、バイオインフォマティクスについて、一般的に抱きがちな疑問に簡潔に回答していきます。

就職先はありますか?

バイオインフォマティクスの専門家は、製薬、食品、IT、医療など幅広い分野で需要が高く、人材が深刻に不足しています。AI創薬や個別化医療の進展に伴い、データ解析のスキルを持つ人材は企業や研究機関にとって欠かせない存在となっています。

バイオインフォマティクスは独学可能ですか?

独学は十分に可能です。書籍やオンライン学習サービス、大学や公的研究機関の無料教材が充実しています。ただし、生物学と情報科学の両方の基礎知識をバランス良く学ぶことが重要で、コミュニティ参加や勉強会が学習効率を高めます。

どのような学部・学科・履修が必要ですか?

特定の学部・学科の指定はありません。理学部、工学部、農学部、医学部などの生命科学系または情報科学系で学べます。大学では分子生物学、統計学、コンピュータサイエンスの履修がおすすめです。

どのプログラミング言語を使いますか?

主にPythonとRが使われます。Pythonは機械学習や汎用性に優れ、Rは統計解析やグラフ作成に強みがあります。初心者はどちらか一方から始め、慣れてきたら両方を使い分けると良いでしょう。

どんな仕事に就けますか?

具体的な仕事として例えば、

- ゲノム解析や新薬開発のデータ分析バイオインフォマティシャン

- 解析手法を開発する研究者・エンジニア

- 医療現場で診断を支援する臨床バイオインフォマティシャン

などがあります。科学的な論理思考力が求められます。

関連資格はありますか?

日本バイオインフォマティクス学会が主催する「バイオインフォマティクス技術者認定試験」があります。分子生物学、情報科学、解析手法の基礎知識を証明でき、就職活動で評価されることがあります。

給料水準は高いですか?

専門性と需要の高さから、給与水準は全国平均を大きく上回ります。一般的に、

- 20代で370〜505万円

- 30代で626〜734万円

- 40代で810〜878万円

- 50代では1,000万円超

程度と見込まれます。

IT企業とバイオ系企業、どちらに就職する人が多いですか?

伝統的には製薬会社やバイオ系企業への就職が多いものの、ゲノム解析やAI創薬を手がけるIT企業への需要も急増中です。それぞれの強みを活かし、キャリアパスを選べる柔軟性があります。

日本のこの分野は遅れているというのは本当ですか?

過去には欧米に遅れが指摘されたこともありますが、現在は国を挙げたデータ基盤整備や人材育成が進んでおり、状況は改善傾向です。日本発の国際会議GIWや学会運営など、世界的な貢献も増えています。*5)

バイオインフォマティクスとSDGs

【バイオエコノミー/サーキュラーエコノミーX デジタルで実現する SDGs のイメージ】

バイオインフォマティクスは、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念と共鳴し、科学技術の力で医療・食料・環境などの課題に挑む分野です。生命情報の解析により、健康の改善から生態系の保全まで、幅広い領域で持続可能な解決策を提供します。

特に関連の深いSDGs目標を見ていきましょう。

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を

ゲノム解析を活用した精密医療により、一人ひとりの遺伝的特性に合った治療が可能になります。がんゲノム医療では、腫瘍の遺伝子変異を解析して最適な薬を選ぶことで、副作用を抑えつつ効果を高めます。

また、感染症の病原体解析や薬剤耐性菌の監視にも活用され、COVID-19のワクチン開発にも貢献しました。これにより医療格差の解消と世界的な健康水準の向上が期待されます。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

AIやスーパーコンピュータと融合したバイオインフォマティクスは、新薬開発やバイオ燃料研究、環境に優しい素材開発を支える基盤技術です。データ駆動型の研究は次世代産業を牽引し、持続可能な経済成長にも直結します。

SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう

環境DNA解析やメタゲノム解析により、生態系を壊さずに生物多様性を評価できます。これにより絶滅危惧種の保護や森林・農地の持続可能な管理が可能になります。

さらに、ゲノム情報を用いた耐乾燥性作物の開発や、土壌改良に役立つ微生物の解析は、気候変動に適応した農業や土地の回復に大きく貢献します。

バイオインフォマティクスは、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現において不可欠な技術です。データ駆動型の科学的知見を通じて、健康・環境・資源利用の課題解決に直接貢献していきます。*6)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

バイオインフォマティクスは、生物学と情報科学を融合し、生命現象をデジタル技術で解析する革新的な学問分野として、現代社会の重要な課題解決に欠かせない存在です。膨大な生命データを高速解析することで、医療、農業、環境といった分野で従来不可能だった精密な研究を実現し、社会全体の持続可能な発展を支えます。

2024年には市場規模が年平均成長率16.59%という急速な拡大を示しました。また、アジア・太平洋地域初のバイオインフォマティクス国際会議が沖縄で開催され、世界中から720人が参加するという盛況ぶりでした。

これは、日本はこの分野において追随者ではなく、世界のバイオインフォマティクス研究をリードする立場になってきていることを示しています。

現在、世界の市場規模は2030年までに277億ドルに達すると予測される一方、深刻な人材不足が続いています。

このような背景には、バイオテクノロジーは情報通信技術と異なり、医療・食料・環境といった基本的ニーズに直結するため、経済格差のある地域でも生活の質向上に直接的な恩恵をもたらすことへの注目があります。例えば、

- アフリカの感染症対策

- アジアの食料増産

- 中南米の環境保全

など、各地域の切実な課題解決に向けて、バイオインフォマティクスの技術移転と人材育成が急務となっています。

しかし、この技術の恩恵を世界に広げるためには、国際協力の強化と公平なアクセス環境の整備が必要です。技術格差の拡大を防ぎ、すべての国と地域がバイオインフォマティクスの力を活用できる仕組みづくりが求められています。

あなたにとって、バイオインフォマティクスはどのような可能性を秘めているでしょうか。この分野への関心を深めることで、個人レベルでも健康管理の意識向上、環境問題への理解促進、科学リテラシーの向上といった具体的な効果が期待できます。

一人ひとりが生命科学とデジタル技術の融合がもたらす無限の可能性を理解し、学び続ける意欲を持つことで、より良い未来の創造に参加することができます。未来は私たちの選択と行動によって形作られるのです。*7)

<参考・引用文献>

*1)バイオインフォマティクスとは

WIKIMEDIA COMMONS『WPP domain alignment』

経済産業省『令和4年度重要技術管理体制強化事業(バイオテクノロジー分野に係る重要技術・新興技術等の動向調査)』(2023年2月)

経済産業省『バイオテクノロジーが拓く『第五次産業革命』』(2021年2月)

経済産業省『バイオテクノロジーが拓く『ポスト第4次産業革命』』

九州大学『生命を「多階層にまたがる大規模な情報ネットワーク」として読み解き、理解する』

厚生労働省『ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案)』(2025年5月)

住友製薬『ゲノム情報を利用した創薬研究ー ゲノミクス、プロテオミクス技術ー』(2003年2月)

Mizuho Research & Technologies『合成生物学に基づくバイオものづくりについて』(2024年9月)

先進医療開発センター『医学・生物学ビッグデータを用いた統合解析による新知識の発見』

Wikipedia『バイオインフォマティクス』

阿久津 達也『バイオインフォマティクス』(2021年3月)

松浦 正明『バイオインフォマティクスと統計学個別化医療のためのオミックスデータ解析-』(2011年)

諏訪 牧子,小野 幸輝『循環発展的なプロジェクト構造を生むバイオインフォマティクス戦略』(2009年)

岡本 尚,皿井 明倫『バイオインフォマティクスの過去,現在,そして未来へ向けて』(2009年)

NAIST『ライブラリ調整とバイオインフォマティクス解析技術』

日経サイエンス『生命に迫るバイオインフォマティクス』(2002年5月)

石野 孔祐,大橋 隆治『オミクス解析を用いたバイオマーカー開発から空間的分子解析による形態理解へ』(2023年)

*2)バイオインフォマティクスの歴史

WIKIKMEDIA COMMONS『Artemin Primary Structure』

WIKIMEDIA COMMONS『Protein primary structure』

WIKIMEDIA COMMONS『Artemin Tertiary Structure』

Springer Nature『次世代シーケンサーで、研究も医療も変わる!』(2014年)

Google Cloud『Vertex AI で AlphaFold を使って医学的発見を促進する』

Wikipedia『バイオインフォマティクス』

Wikipedia『マーガレット・デイホフ』

biopapyrus『バイオインフォマティクスの歴史』(2023年11月)

MIT TECHNOLOGY REVIEW『ディープマインド、既知の「ほぼすべて」のタンパク質構造を予測』(2022年7月)

Zenn『AlphaFoldでタンパク質-環状ペプチド複合体構造予測する方法』(2023年12月)

森脇 由隆『AlphaFold2までのタンパク質立体構造予測の軌跡とこれから』(2022年)

セツロテック『Machine learningとCRISPR/Cas9 -バイオインフォマティクスの発展と課題-』(2021年3月)

Mizuho Research & Technologies『合成生物学に基づくバイオものづくりについて』(2024年9月)

Springer Nature『ヒトゲノム計画25年の軌跡』(2016年)

NGS Labo『研究も医療も変わる!次世代シーケンス解析(NGS)とは』

Springer Nature『科学を変えた10のコンピューターコード』

岡本 尚,皿井 明倫『バイオインフォマティクスの過去,現在,そして未来へ向けて』(2009年)

*3)バイオインフォマティクスの活用が期待される分野

WIKIMEDIA COMMONS『The protein interaction network of Treponema pallidum』

経済産業省『BIO ECONOMY 2030』

バイオインダストリー協会『バイオ産業に関わる最新の施策について』(2021年1月)

National Library of Medicine『A Comprehensive Review of Bioinformatics Tools for Genomic Biomarker Discovery Driving Precision Oncology』(2024年8月)

National Library of Medicine『Gene Editing and Systems Biology Tools for Pesticide Bioremediation: A Review』(2019年2月)

農研機構『作物の全ゲノム解析かいせきとバイオインフォマティクス / 「天敵」を活用した「害虫防除」技術』

農研機構『イネゲノム情報がこの10年にもたらしたもの』

NVIDIA『Spotlight: Atgenomix SeqsLab Scales Health Omics Analysis for Precision Medicine』(2025年5月)

BioTechniques『Using CRISPR for therapeutic drug discovery』(2021年11月)

Genomic Medicine Sweden『Bioinformatics Analysis Tools』

江花 薫子『農業生物資源ジーンバンク事業の概要』(2023年)

*4)バイオインフォマティクスの将来性

WIKIMEDIA COMMONS『1kqf opm』

経済産業省『ホワイトバイオ』

経済産業省『バイオ政策の進展と今後の課題について』(2023年5月)

経済産業省『BIO ECONOMY 2030』

経済産業省『令和6年度「バイオものづくり・エコシステム形成に向けた調査事業」調查報告書(公表版)』(2025年3月)

METI Journal『社会課題解決と経済成長の二兎を追う、バイオの多様な可能性』(2025年8月)

内閣府『研究開発を促進するための環境整備について(人材育成・オープンイノベーション・バイオベンチャー)』

つくば科学万博記念財団『人工知能(データ科学)×〇〇(1)「人工知能×ライフサイエンス」 ~個別化・層別化医療(ゲノム医療)とバイオインフォマティクス~』(2017年12月)

農林水産省『バイオテクノロジーによるイノベーションの戦略の検討について(農林水産分野)』(2017年10月)

農研機構『作物の全ゲノム解析かいせきとバイオインフォマティクス / 「天敵」を活用した「害虫防除」技術』

生物系特定産業技術研究支援センター『「バイオ関連のバリューチェーンデータ基盤の構築」による業界横断データ共有のビジョン』

山西 芳裕『創薬科学におけるバイオインフォマティクス』(2013年)

中外製薬『個別化医療とは?』

日経バイオテク『岩井化学薬品、4月1日付でバイオインフォマティクス事業の本格稼働に向けて組織体制を整備』(2025年5月)

Springer Nature『誰もが“バイオインフォマティシャン”の時代』(2015年)

WORLD INTEC『バイオインフォマティクスは将来性がある?就職先や平均年収、仕事にするためのポイントを解説』(2024年9月)

白井 宏樹,小堀 正人『バイオインフォマティクスの現状,問題点および今後の展望』(2007年)

Fortune Business Insights『バイオインフォマティクス市場規模』(2025年8月)

Google Deepmind『AlphaFold Protein Structure Database』

*5)バイオインフォマティクスに関してよくある疑問

首相官邸『ゲノム医療、個別化医療の実現に向けた研究開発における課題及び今後の方向性』(2023年6月)

⽇本バイオインフォマティクス学会『バイオインフォマティクス技術者認定試験』

⽇本バイオインフォマティクス学会『バイオインフォマティクス技術者認定試験 受験体験記 2024年度』

⽇本バイオインフォマティクス学会『日本バイオインフォマティクス学会ニュースレター 第21号』(2010年10月)

日本植物生理学会『バイオインフォマティクス技術者認定試験』

Zenn Labo『【随時更新】バイオインフォマティクスの就職先、副業、インターン先まとめ【就職】 【副業】 【バイオインフォマティクス】』(2024年4月)

WORLD INTEC『バイオインフォマティクスは将来性がある?就職先や平均年収、仕事にするためのポイントを解説』(2024年9月)

WORLD INTEC『バイオ研究職の平均年収|理系研究者の年収は低い?給与や待遇を解説』(2024年8月)

Indeed『日本でのバイオインフォマティクス技術者の給与』

Wikipedia『日本バイオインフォマティクス学会』

製薬オンライン『データサイエンティスト(バイオインフォマティクス)の求人一覧』

TechSuite『データサイエンティストのためのPythonとRの比較解説』(2024年9月)

松前 ひろみ, 神保 宇嗣, 仲里 猛留, 畠山 剛臣, 大林 武『生物多様性と文化へと繋がるバイオインフォマティクス(2022年)』

日本学術学会『持続可能な生命科学のデータ基盤の整備に向けて』(2019年)

*6)バイオインフォマティクスとSDGs

内閣府『バイオによるイノベーションの推進と社会貢献に向けて~バイオ戦略への提言~』(2018年2月)

Medical Principle『2030年のバイオエコノミー社会実現へ、鍵を握るサーキュラーバイオエコノミー(循環型共生経済)の視点』

日本学術学会『ゲノム医療・精密医療の多層的・統合的な推進』(2019年)

国立大学56工学系学部ホームページ『持続可能な開発目標(SDGs)を支える機能材料の開発と工学教育(2020年2月)』

内閣府『ライフサイエンス分野の推進戦略の基本的な考え方(案)』

環境省『持続可能な開発のための2030アジェンダ/SDGs』

外務省『持続可能な開発目標(SDGs)』

*7)まとめ

経済産業省『ものづくり基盤技術の振興施策』(2024年)

立命館大学『バイオテクノロジーと発展途上国の経済開発』

東京農業大学『微生物機能分野 バイオインフォマティクス研究室』

日本学術会議『日本の展望-生命科学からの提言 』(2021年5月)

SOCIALWIRE『バイオインフォマティクス市場:製品タイプ、用途、エンドユーザー別-2025-2030年の世界予測』(2025年5月)

日本バイオインフォマティクス学会『2024年度 日本バイオインフォマティクス学会賞、 および、Oxford Journals-JSBi Prize (OJP) 受賞者のお知らせ』(2024年8月)

日本バイオインフォマティクス学会『第1回Asia-Pacific Bioinformatics Joint Conference (APBJC)の開催について』

事業構想ONLINE『進化するバイオインフォマティクスで挑む創薬研究の躍進』(2025年4月)

日本経済新聞『バイオ・IT、成長期待高く 時価総額増加ランキング』(2019年1月)

日経バイオテク『経済産業省、新規事業で革新的な医療機器開発や再生医療の製造技術自動化支援』(2025年1月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。