ファストファッションは、最新のトレンドを反映した洋服を私たちに安く提供してくれます。

気軽に服を買い、1シーズンが終われば気軽に服を捨てるという消費スタイルが定着した中、実は、アパレル産業は石油に次いで第二位の環境汚染産業と指摘されるほど、地球環境に大きな影響を及ぼしています。

この記事では、ファストファッション業界が抱える環境問題や労働問題、解決に向けた取り組みなどを解説していきます。市場に出回る大量の洋服の裏側で起こっていることを知り、私たちができる具体的な行動は何か、一緒に考えていきましょう。

目次

ファストファッションとは?簡単に解説

ァストファッション(fast fashion)とは、最新のトレンドを取り入れながら低価格に抑えた衣料品を、短いサイクルで世界的に大量生産・販売するファッションブランドやその業態のことを指します。

世界と日本のファストファッションブランドランキング

世界と日本のファストファッションブランドランキングは、以下の通りです。

| 順位 | ブランド | ブランド価値(百万USD) | 前年比 |

|---|---|---|---|

| 1 | Nike | 49,444 | −3% |

| 2 | Zara | 37,246 | +37% |

| 3 | Uniqlo | 21,599 | +43% |

| 4 | Adidas | 21,067 | +31% |

| 5 | Lululemon | 18,138 | −12% |

| 6 | Shein | 16,051 | ±0% |

| 7 | H&M | 6,110 | +3% |

| 8 | ASICS | 4,017 | N/A |

| 9 | Westside | 3,773 | N/A |

| 10 | ANTA | 3,198 | +11% |

参考:Merca2.0

あなたのクローゼットの中にも、これらのファストファッションブランドの洋服が一着以上はあるのではないでしょうか。

なお、中国発のファストファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Coresight Researchの推計によると、2022年時点で世界売上高が222億ドル(前年比約50%増)と、すでにUNIQLOを越え、ZARAやH&Mに並ぶ勢いで躍進しています。

ファストファッションのメリット

ファストファッションは、安く・早く・手軽にトレンドの服を楽しめることから、世界中の消費者に支持されています。

短いサイクルで新作を投入するビジネスモデルは、消費者のニーズに敏感に応える仕組みとなっており、ライフスタイルや予算に合わせて多様なファッションを楽しめるメリットがあります。ここでは、主な3つの利点を具体的にご紹介します。

トレンドの服を安価に楽しめる

ファストファッションの最大の魅力は、最新トレンドのアイテムをリーズナブルな価格で購入できる点です。

通常、流行のファッションはデザイナーズブランドや高価格帯のアパレルでしか手に入らないことも多いですが、ファストファッションなら数千円以内でそれらに似たデザインの商品が手に入ります。

これにより、学生や若年層を中心に「気軽におしゃれを楽しむ」ことが可能になります。また、シーズンごとにアイテムを買い替える人にも適しており、「短期的に楽しむ」ことを前提とした消費スタイルとの相性も良いです。流行に敏感な人が多い現代において、安さとデザイン性を両立している点は大きなメリットといえます。

商品の入れ替えが早く選択肢が豊富

ファストファッションでは、1〜2週間ごとに新作が登場するため、店舗やオンラインストアには常に新しい商品が並んでいます。この頻繁な商品サイクルは、消費者にとって「常に新しい選択肢がある」という楽しみにつながります。

さらに、ジャンルやテイストも多岐にわたっているため、カジュアルからビジネス、スポーティーまで幅広いファッションスタイルに対応しています。

これにより、同じブランド内でもさまざまなシーンに合った服を揃えることができ、買い物の利便性も向上します。気分や予定に合わせて即座に選べる商品が揃っていることは、忙しい現代人にとって大きな価値をもたらします。

誰でもアクセスしやすい店舗展開と通販の充実

ファストファッションブランドの多くは、都市部だけでなく郊外のショッピングモールや駅ビルなどにも多数の店舗を展開しており、誰でも気軽にアクセスできます。

また、オンラインストアも充実しており、スマートフォンやPCからいつでもどこでも買い物が可能です。サイズ展開も豊富で、ユニセックスやキッズ、プラスサイズに対応しているブランドも増えています。

これにより、年齢・性別・体型を問わず幅広い層が利用できる利便性があります。地方に住んでいても最新トレンドを楽しめるようになったことで、ファッションの選択肢が地域差に左右されにくくなったのも大きなメリットです。

ファストファッションのデメリット

ファストファッションは手頃な価格や豊富なトレンド商品が魅力ですが、その一方で多くの課題も抱えています。特に「品質面の問題」「環境負荷」「労働問題」は、消費者として知っておきたい重要な側面です。

ここでは、ファストファッションの代表的なデメリットを3つの視点から解説します。

品質が低く長持ちしにくい

ファストファッションの商品はコストを抑えるため、素材や縫製の質が高くない場合が多く、数回の着用・洗濯で型崩れしたり、破れたりすることがあります。

一見おしゃれでトレンド感のあるデザインでも、実際の耐久性は低めなことが少なくありません。そのため、長く着ることを想定していない「使い捨て」のような消費行動につながりやすく、結果的に出費が増えることもあります。

また、「安いから」と無意識に購入を繰り返すことで、クローゼットが不要な服であふれてしまう人も多く、消費の質そのものを見直す必要があるといえるでしょう。

環境への悪影響が大きい

ファストファッション業界は、環境負荷の大きい産業のひとつとされています。例えば、大量の水を使用する綿花栽培や化学染料による河川汚染、製造・輸送に伴うCO₂排出などが挙げられます。

また、短いサイクルで大量に生産・廃棄されることで、膨大な衣類ゴミが世界的な問題となっています。衣類の多くはポリエステルなどの合成繊維で作られており、自然分解されるまでに数十年かかるともいわれています。

こうした背景から、ファストファッションの利用が気候変動や資源枯渇につながるリスクがあることを理解し、エシカルな選択肢を検討する動きも広がりつつあります。

生産国における劣悪な労働環境

ファストファッションの安さを支える背景には、発展途上国の低賃金労働があります。多くのブランドがバングラデシュやインド、ベトナムなどの工場に生産を委託していますが、そこでは長時間労働や過酷な労働環境、労働者の安全が確保されていないケースが問題視されています。

2013年にはバングラデシュで縫製工場が崩壊し、1,000人以上が死亡する「ラナ・プラザ崩壊事故」が起き、ファッション業界の構造的な問題が世界に知られることとなりました。

安く服を手に入れられる裏側で、誰かが過酷な状況に置かれている可能性があるという現実は、消費者として無視できない重要な視点です。

ファストファッションの歴史

| 年代 | 主な出来事 |

|---|---|

| 18〜19世紀 | 産業革命により、衣類の機械生産・大量生産が始まる。現代ファストファッションの原型。 |

| 1975年 | ZARAがスペインで創業。のちに短納期・小ロットの独自モデルを構築し、急成長の基礎を作る。 |

| 1980年代 | ZARAがポルトガル進出(1985年)、アメリカ進出(1989年)。「超短納期モデル」を確立。 |

| 1990年代 | H&Mが欧米で成長、ファストファッションという概念が広まる。GAPやOld Navyも台頭。 |

| 2000年代 | ユニクロがロンドン・上海に進出。Forever 21も世界展開を加速。業界のグローバル化が進行。 |

| 2008年 | Sheinが中国で創業(当初はZZKKO)。ECを軸にしたファストファッションの新潮流となる。 |

| 2012〜2015年 | SheinがEC強化(2012年Webサイト開設)、2015年に現在の社名に変更。 |

| 2020年代〜 | 環境破壊・労働搾取などが問題視され、サステナブルファッションへの転換が求められる。 |

ファストファッションのルーツは18~19世紀の産業革命にさかのぼりますが、現代的なビジネスモデルとして確立されたのは1970年代以降です。ZARAが超短納期のサプライチェーンを構築したことで、トレンドを素早く・安く提供する仕組みが生まれました。

その後、H&Mやユニクロ、Forever 21といったブランドが世界展開を進め、2010年代にはSheinなどのEC特化ブランドが登場。2020年代には環境や労働問題への批判を受け、業界全体が転換期を迎えています。

ファストファッションの構造

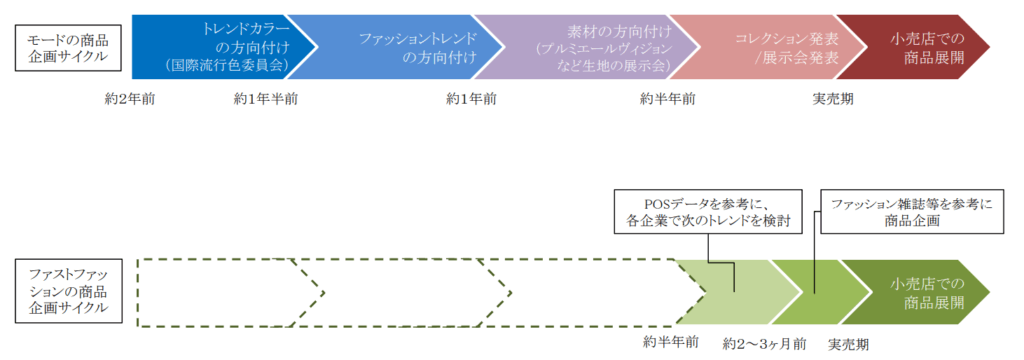

【モードファッションとファストファッションの商品企画サイクルの違い】

一着数百円から数千円で洋服が購入できるのは、製品の製造から販売までのサイクルが短く、大量生産していることが大きな理由の一つです。

パリやミラノ、NYにおけるモードファッションの商品企画は、流行色を決めるところから始まり、トレンドを設定します。展示会、コレクションの発表を経て、小売店での販売まで、約2年間という年月がかかります。

一方、ファストファッションの商品企画は、モードファッションの展示会やコレクション、都市部での流行などをベースに、短期間で商品を製造し、販売へと展開します。

商品開発にかかる期間とコストを大幅に削減することができる半面、トレンドの後追いというビジネスモデルのため他ブランドとの差別化がしづらく、最大の訴求ポイントが価格になります。

そのため、大量生産・大量販売を前提に、頻繁に商品を入れ替えることで消費者を呼び込みます。この大量生産・大量販売というビジネスモデルが、ファッション業界が抱える大きな問題を引き起こしているのです。

ファッション業界が抱える課題や問題点

ファッション業界が抱える課題や問題点について解説します。

衣類廃棄と大量消費による環境負荷の増大

服1着あたりの環境負荷

ファッション業界は、環境への影響が極めて大きい産業のひとつです。衣類の製造には大量の水とエネルギーが使用され、特に綿花の栽培には農薬や水資源が多く消費されます。

また、流行のサイクルが早いため、消費者は安価な衣類を短期間で買い替える傾向にあり、大量の衣類が廃棄されています。

環境省の調査によれば、日本では年間約50万トンもの衣類が廃棄され、その多くが焼却や埋め立て処分されています。これにより、二酸化炭素の排出やマイクロプラスチックの流出など、地球環境への深刻な悪影響が懸念されています。

世界の繊維生産量は年々増え続けており、レーヨンやポリエステルなどの合成繊維、プラスチックが大半を占めています。

ファッション業界の実態は繊維産業であり、私たちが身につけているもののほとんどにおいて、素材はもちろん製造工程や店舗販売に至るまで、プラスチック、つまり石油で成り立っているのです。

【関連記事】サステナブルファッションとは?日本企業の取り組み、人気ブランドとSDGsとの関連性

発展途上国における劣悪な労働環境

多くのアパレル製品は、バングラデシュやカンボジア、ベトナムなどの発展途上国で生産されています。これらの国々では、労働者が低賃金で長時間働かされるケースが多く、法的な保護も不十分です。

特に女性や児童労働の問題が深刻であり、労働者の人権が守られていない現場も存在します。2013年に発生したバングラデシュの「ラナ・プラザ崩壊事故」では、縫製工場のビルが倒壊し、1,100人以上が亡くなるという悲劇が起きました。

これは、安価な衣類の背後にある現実として世界的に大きな波紋を呼び、現在も問題の解決には至っていません。

ファストファッション業界が抱える環境問題

製品製造はもちろん、色合いを明るくする、色褪せを防ぐ、撥水性を持たせる、シワになりづらくするなどの機能を服に持たせるための加工を施すためにも、膨大なエネルギーが使われています。

ここからは、そのことによって引き起こされる環境問題を見ていきましょう。

水質汚染

洋服を製造するためには大量の水が必要とされ、世界の工業用水汚染の20%は、繊維の染色と処理に起因しています。

参考:環境省

染色工程で、有害な化学物質が水中に放出され、これにより地下水や河川などの水質悪化、周辺地域の水資源の枯渇が懸念されています。

製造時にかかる環境負荷だけでなく、実は私たちが洋服を洗濯するときにも、マイクロファイバーやマイクロプラスチックが海洋に流出しているといわれています。

プラスチックと海洋汚染について詳細が気になる方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

【関連記事】海洋汚染とは?原因と対策、人間への影響、私たちにできること・日本の取り組み例

大気汚染

化学繊維の製造には、大量の化学薬品や有害物質を使用します。

これらの物質が大気中に放出されると、大気汚染の原因になります。石油由来の合成繊維を材料とした製品製造にかかる温室効果ガス(GHG)排出量は、合計12億トンのCO2に相当し、これは世界の国際航空業界と海運業界を足したものよりも多い量です。

大量の廃棄物

可燃ごみ・不燃ごみに出される衣服の量と焼却・埋立量

環境省の調査によると、年間で一人当たり約12枚の衣服が捨てられており、さらに一回も着られていない服が一人あたり25 着もあるといわれています。

現在、捨てられた洋服の95%はそのまま焼却・埋め立て処分されています。その量は年間で約48万トンに上り、この数値を具体的に換算すると、大型トラック約130台分を毎日焼却・埋め立てしていることになります。

アメリカ環境保護庁(EPA)によると、アメリカ国民が捨てる繊維類は年間で1,150万トンで、これは一人当たり約30.8キロに上ります。

EPAによると、約145万トンはリサイクルや再使用が可能だったと試算されており、大量の服がリサイクルされずに捨てられているという現実が浮かび上がってきます。これにより、毎年5,000億米ドル以上の価値が失われているといわれています。

参考: ファストファッション クローゼットの中の憂鬱(エリザベス・L. クラインほか)

生物多様性の損失

化学繊維による製品製造は多大な環境負荷をもたらしますが、天然繊維だったら問題はないのでしょうか?

残念ながらそうではなく、アメリカ国内で栽培されている綿花(コットン)には、成育に大量の水を必要とするうえに、年間1,000万トンもの殺虫剤が使われています。

また、ウール(羊毛)を得るために羊を放牧するだけでも土壌や水質が汚染され、生物多様性に影響を与えるといわれています。天然繊維は、原料の育成段階で大量の化学物質や化学肥料が使用されるため、決して環境にいいとはいえず、次第に土壌の質は劣化していきます。

以上の問題は、巨大化したグローバルファッション産業、ファストファッション業界が環境に及ぼすダメージの大きさを示しています。

私たちが低価格の洋服を購入して、短期間のうちにごみに出してしまうような生活スタイルは、巡り巡って私たちが暮らす地球環境にも悪影響を与えていることになるのです。

続いては、労働環境について踏み込んで見ていきましょう。

ファストファッション業界が抱える労働問題

現在、ファストファッションの製造拠点はほとんどがアジアにあります。ぜひご自身でもお持ちの洋服のタグを見てみてください。ほとんどが「Made In Bangladesh」の表記といえるほど多いのではないでしょうか。バングラデシュは、「世界の縫製工場」と呼ばれるほど世界の繊維産業の中心地です。

ファストファッションは、低コストで大量生産することで利益を上げているため、安い労働力を必要としているのです。それが原因で、人権侵害にも及ぶような労働環境や条件が問題になっています。

低賃金

ファストファッション業界で働く労働者の多くは、低賃金で働いています。一部の国では、最低賃金すら支払われていないことや、残業代が支払われないこともあります。

そのため、労働者たちは長時間働いても、ほとんど労働に見合った報酬が得られず、搾取的な労働条件が常態化しています。

長時間労働

大量の商品を生産するため、多くの労働者が長時間労働を強いられています。

1日12時間以上働くこともあり、労働者たちの健康にも悪影響を与えています。さらに、児童労働や強制労働などの人権侵害も問題視されており、ファッション産業は、これらの倫理的な問題にも責任を持って対処・改善していく必要があります。

スウェットショップ

1980年代後半から1990年前半にかけて、アメリカのメディアで使われるようになった「スウェットショップ」という言葉があります。

スウェット(Sweat)は「汗水たらして働く」「搾取される」、ショップ(shop)は「店」のほかに「工場」「企業」という意味があり、日本語では「低賃金で長時間労働させる工場」「搾取工場」と訳されます。

当時はアメリカ国内の縫製工場で、移民が低賃金で長時間働かされている状況を表す言葉でした。次第に、アメリカが国外の開発途上国で生産委託する際に、労働者を酷使していることへと意味が変わっていきました。

劣悪な労働環境

製造工場では、安全で健康的な労働環境が確保されていないことがあります。

工場の安全基準が不十分であったり、労働者たちに適切な保護装備が与えられていなかったりすることがあるため、労働者たちは、重大な労働災害や健康被害にさらされることがあります。実際に、このような労働環境によって悲惨な事故も発生しています。

ラナ・プラザ崩落事故

2013年、バングラデシュにある商業ビルのラナ・プラザが倒壊し、従業員など若い女性を中心に1,133人が死亡する事故が発生しました。

原因は、多くの縫製工場をビルに入居させるために違法な増築を繰り返していたことです。その背景には、世界中の衣料品メーカーが安い人件費を求めてバングラデシュでの生産を進めていたことに起因しています。

事件を契機に、ファッション産業における労働、人権問題が浮き彫りになりました。

不買は幸福をもたらすか?

私たちが手にする安い洋服は、開発途上国での過酷な労働環境や条件のもとに生み出されていることが分かりました。では、私たちがバングラデシュなどで作られた安い洋服を買うことをやめれば、問題は解決するのでしょうか?

残念ながら、不買は問題解決にはつながりません。なぜなら、途上国で作られる洋服のほとんどは先進国に輸出されているからです。つまり、先進国での購買が落ちれば、途上国の工場への注文は減ります。そうなれば、そこで働く人の仕事が減り、給料が下がるだけでなく、解雇されてしまうこともあり得るからです。

製品の不買は、現地で働く人々が仕事を失い、さらに生活が悪化するという状況に陥ってしまうことにつながりかねないのです。

ファストファッションは、その産業の大きさゆえに、自然環境と人々の労働環境にとても大きなインパクトを与えているのです。

ファストファッション業界の問題を解消するための企業の取り組み

ファストファッション業界は、環境にも人権にも大きな問題を抱えていることがわかりました。

しかし、世界的なサステナビリティの潮流を受け、業界全体で改革の動きは高まっています。

H&M

ファストファッションブランドの代表ともいえるH&Mは、リサイクルプログラムを開始しました。これは、使用済みの洋服を再利用することで、廃棄物を減らすものです。

また、サステナブルな素材を使用した製品の提供や、労働者の権利を保護するための行動計画を策定するなど、環境・社会に配慮した活動も進めています。

H&M は、 2030年までにCO2排出量を半分にし、2040年までに環境への影響を実質ゼロにすることを達成するという目標を掲げました。透明性の高いサプライチェーンを構築するとともに、染色中に不必要な洗濯工程を省くなど、水の使用量を最小限に抑え、農家が使用する化学物質を減らすことを明言しています。

ZARA

2023年時点で、世界第一のファストファッションブランド「ZARA」は、「JOIN LIFE」というサステナブルプロジェクトに取り組んでいます。

このプロジェクトは、原材料の調達からこだわり、よりサステナブルなアイテムづくりを推進するものです。環境に配慮した製造過程を経たコレクションが多数ラインナップされています。

さらに、高い安全性が求められる子供服では、天然の肥料と駆除剤を使用して生産される自然栽培のオーガニックコットンを使用した製品を大幅に増やしました。

「ZARA」を展開するInditex(インディテックス)グループでは、

- 2025年までにサステナブル素材を使用した製品づくりを100%にすること

- 本社や工場、店舗で消費されるエネルギーの80%を再生可能な資源にすること

を目指しています。

さらに、2015年から店舗にリサイクルコンテナを設置し、これまで3万4,000トンを超える使用済み衣料を回収しています。

UNIQLO(ユニクロ)

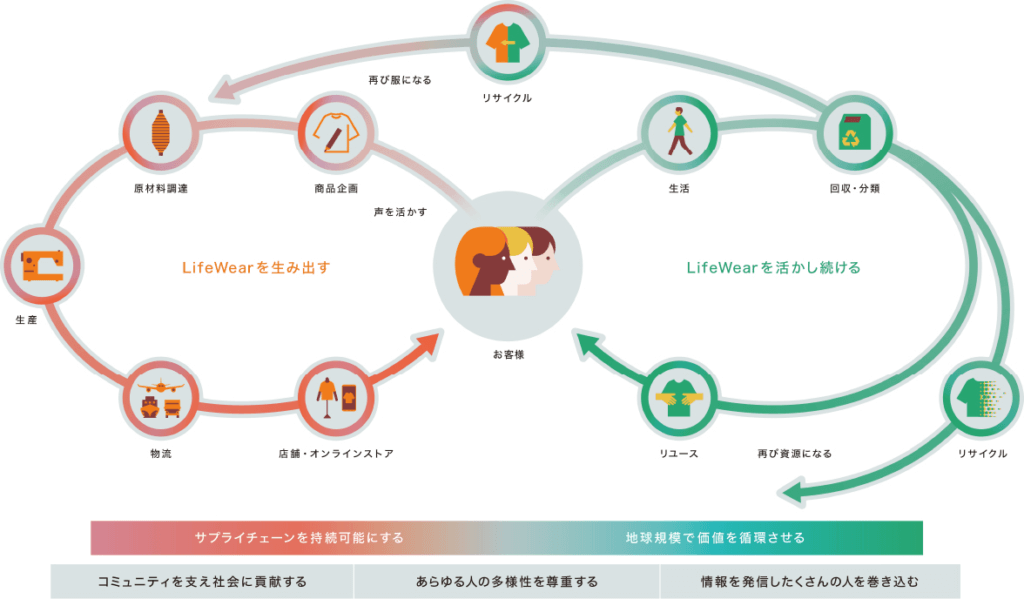

日本を代表するファストファッションブランド「UNIQLO」を展開するファーストリテイリングは、同社が抱えるコンセプト「Lifewear」を見直し、サステナビリティとビジネスの成長を両立するモデルを目指します。

UNIQLOは2030年までに、自社運営施設でのエネルギー使用に由来する温室効果ガス排出量を2019年度比で90%削減、サプライチェーンでもユニクロ・ジーユー商品の原材料・素材生産と縫製で、20%削減を目指しています。

さらに、店舗や主要オフィスの電力を100%再生可能エネルギーとするほか、原材料の50%をリサイクル素材などへ切り替えていきます。

服をリペアする「Second Life Studio」(ドイツ)

服を長く使えるようにリペアするサービス「Second Life Studio」もドイツで試験的に開始しました。業界の枠を越えて、テクノロジーを使いながらサステナブルな服作りのイノベーションを模索しています。

ESSENTIAL(ワクロス・エッセンシャル)

MNインターファッション株式会社が展開する「WA.CLOTH® ESSENTIAL」は、主にマニラ麻を原料にした紙を加工した紙糸を使った衣服を展開するサステナブルなファッションブランドです。

ファストファッションの対義的な存在であるサステナブルファッションブランドは、地球にも人にも優しい服作りをベースにしており、大量生産・大量消費のビジネススタイルとは根本的に異なります。

「WA.CLOTH® ESSENTIAL」は、着心地や機能性も兼ね備えた、「着ていて気持ちがいい」を叶える服です。さらにAIによる需要予測やデジタル化によるサンプル品のアーカイブ保存など、新しいテクノロジーも取り入れています。

サステナブルと機能面を両立する素材の良さを追求しながら、適正な価格で市場に供給していくことで、私たちに新たな選択肢を与えてくれるファッションブランドです。

【関連記事】MNインターファッション株式会社|紙糸でつくる服「WA.CLOTH® ESSENTIAL」でアパレル業界にサステナブルな選択肢を

ファストファッション業界の問題を解消するために私たちができること

ファストファッション業界が抱える環境問題に対して、私たちにもできることはあります。

リサイクルや資源回収システムを利用しよう

自身で着なくなった衣類を適切な方法でリサイクルしたり、再利用、寄付したりすることで、廃棄にかかる環境負荷が低減します。

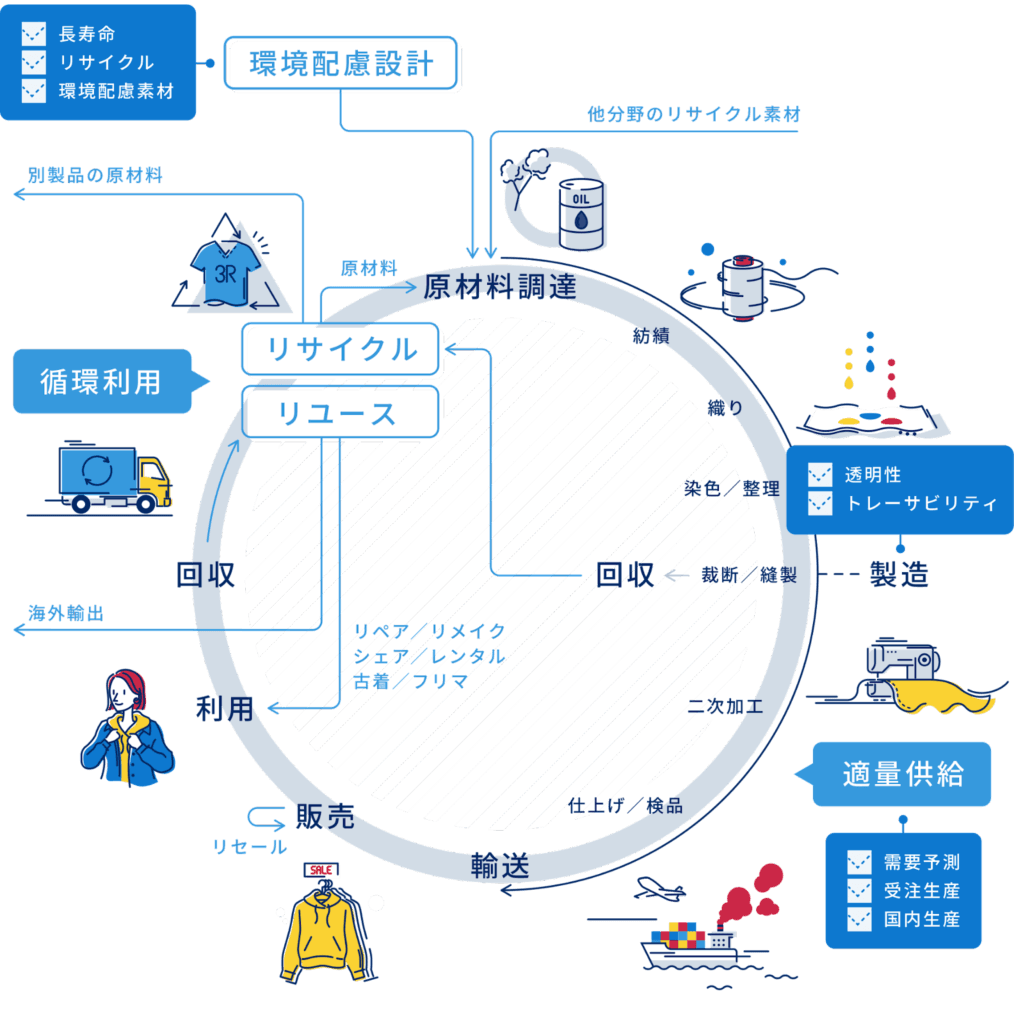

これまでは、大量生産、大量消費、大量廃棄の一方通行型でしたが、これからは適量生産、適量購入、循環利用によって廃棄される衣服が少なくなる循環型への取り組みが重要になります。

消費行動を見直そう

「買い物は投票」という言葉があるように、商品を買うことが企業の応援になります。反対に、倫理的に問題のある企業の商品を買うことは、間接的に搾取を助長していることにもなるのです。

判断基準として、認証マークやラベルの有無を参考にするのも一つの手です。主要な認証には GRS(Global Recycle Standard)、 GOT(Global Organic Textile Standard )、Bluesign、OEKO-TEXなどがあり、それぞれ厳しい基準を設定しています。

参考:環境ラベル等データベース

第三者機関によって透明性を証明する国際認証を取得することで、企業活動や商品の評価も高まります。

先述したようなサステナブルファッションブランドの商品を選ぶことで、環境や社会への配慮に貢献します。何を買うか、どの企業から買うか、自分自身の消費行動を見直すことから始めていきましょう。

ファストファッションに関するよくある質問

ここでは、ファストファッションに関するよくある質問に回答します。

ファストファッションが安い理由は?

ファストファッションが安価で提供できる背景には、いくつかのビジネス上の工夫があります。まず、大量生産により1点あたりの製造コストを大幅に下げていることが挙げられます。

また、発展途上国での低賃金労働や、安価な素材を使用することで、原価そのものを抑えています。さらに、店舗運営や在庫管理を効率化するITシステムの導入や、デザインから販売までの流れを一貫して管理することで、中間コストも削減しています。

これらの仕組みによって、流行のアイテムを短期間かつ安価に市場へ投入することが可能となっているのです。

ファストファッションとサステナブルファッションの違いは?

ファストファッションとサステナブルファッションは、ビジネスモデルや価値観の面で大きく異なります。

ファストファッションは、低価格・大量生産・短期間での商品入れ替えを特徴としており、消費者が手軽にトレンドを楽しめる反面、環境破壊や労働問題を引き起こす要因ともなっています。

一方、サステナブルファッションは、環境への配慮や倫理的な生産を重視し、オーガニック素材やリサイクル素材を使用したり、公正な労働環境を確保したりする取り組みが中心です。価格はやや高めでも「長く大切に着る」ことを前提としたライフスタイルに合致しており、持続可能な社会づくりへの意識の高さが求められます。

ファストファッションは悪いことなの?

ファストファッション自体が「悪い」と一概には言えませんが、その仕組みが環境や人権に悪影響を及ぼすことがあるため、批判の対象となることがあります。

例えば、大量生産・大量廃棄が地球環境に負荷をかけていたり、発展途上国の劣悪な労働環境が社会問題として浮き彫りになっていたりします。しかし一方で、安価な衣類を提供することで、経済的に余裕のない人々にもファッションを楽しむ機会を与えているのも事実です。

大切なのは、ファストファッションを選ぶ際に「安さの裏側」にも目を向け、自分なりの価値観や購買判断を持つことです。近年では、エシカルな選択肢を提案するブランドも増えており、選び方次第で意識的な消費も可能になります。

ファストファッションの問題とSDGsとの関係

最後に、ファストファッションとSDGsの関係について確認していきましょう。

SDGs12「つくる責任つかう責任」との関わり

SDGs12の「つくる責任 つかう責任」の目指す姿は、「より少ないもので、より大きく、より上手に効果をあげる」という生産と消費のあり方です。地球が抱えている環境や貧困などの課題を解決するためには、

- 少ない資源で効率よく生産すること

- 廃棄物を削減すること

- ナチュラルなものを使うこと

が求められています。

これらは全て、現在のファストファッション業界が抱えている問題と直結しており、今後ますます企業の社会的責任が問われていくことでしょう。

SDGs8「働きがいも経済成長も」との関わり

SDGs8「働きがいも経済成長も」では、

- 社会に生きる全ての人にとって無理のない持続可能な経済成長と十分な雇用機会を確保すること

- ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を促進すること

をゴールに定めています。

「経済成長」と「働きがい」の両方をバランスよく伸ばしていくことによって、より良い社会を目指していこうという目標です。

開発途上国の人々がディーセント・ワークを実現するためには、コストを商品の価格に適正に反映させることが重要です。それは、「洋服の値段が上がるのは、働く人々の権利を十分に保障するものであって、これが適正な価格だ」と私たちが認識し、社会で合意を得ていくということです。

先進国に暮らす私たちが意識を変えることで、誰もが平等に働く機会が得られ、さらに安心できる職場環境で公正な賃金が受け取れる世界の実現に近づくことができるのです。

まとめ:ファッションを楽しみながら、地球環境にも優しいアクションを

ファッション業界は一見華やかに見えますが、深刻な環境問題を抱えています。企業での取り組みも進んでいますが、私たちにもできることはたくさんあります。

本当に好きな服だけ買うこと、必要以上に買いすぎないこと、最大限に着まわすこと、着なくなった服も資源として活用すること。

ファッションを楽しみながら、一人ひとりがより良い未来をつくるアクションをしていきましょう。

【関連記事】スウェーデンが環境のために考える循環経済【ファストファッションからの脱却】

参考文献・資料:

990円のジーンズがつくられるのはなぜ? ファストファッションの工場で起こっていること(長田華子)

ファストファッション クローゼットの中の憂鬱(エリザベス・L. クラインほか)

サステナブルファッション(環境省)

内外の化学繊維生産動向(日本化学繊維協会)

ファッションと環境

参考資料(経済産業省)

Shein: How Is the Chinese Brand Conquering the US Fast-Fashion Market?(coresight reserch)

国際連合広報センター

サステナブルファッション習慣のすすめ(消費者庁)

MNインターファッション株式会社

環境ラベル等データベース

この記事を書いた人

Hiroko M ライター

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。