ナッジ株式会社 沖田さん・濱野さん インタビュー

沖田 貴史

一橋大学在学中に、電子決済大手ベリトランスを共同創業(2004年上場)し、2015年まで代表取締役。 その間、アジアでの事業展開も行い、2012年にecontext ASIA社を共同創業し、翌年香港市場に上場。 2016年に、SBI Ripple Asia株式会社代表取締役に就任し、ブロックチェーン技術の日本・アジアでの実用化に貢献。米国Ripple社、インドネシアtokopedia社などのユニコーン企業の役員も歴任。 主な公職に、金融審議会専門委員、SBI大学院大学経営管理研究科教授、一般社団法人Fintech協会代表理事会長など。日経ビジネス 2014年日本の主役100人に選出。

濱野 彩

大学卒業後、小売業を経て、物流・不動産系スタートアップで広報を担当。2023年にナッジ株式会社に入社し、広報業務全般に加え、採用広報やオウンドメディアの運営にも携わる。

目次

introduction

次世代のクレジットカード『Nudge(ナッジ)』を運用するフィンテック企業、ナッジ株式会社。

代表の沖田さんは、1990年代よりアジアの決済インフラの構築に携わるなど、フィンテックの世界でキャッシュレス決済の普及に尽力されてきました。今回、沖田代表と広報の濱野さんに、クレジットカード『Nudge(ナッジ)』やフィンテックを通して目指す社会について伺いました。

金融体験をもっと身近に

–最初に、事業内容についてお聞かせください。

沖田さん:

ナッジは2020年に設立し、今年で5年目を迎えるフィンテックのスタートアップです。フィンテックとは、Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた言葉で、我々は、この2つを融合させたサービスの一つであるクレジットカード『Nudge(ナッジ)』を提供しています。

社名でもあるナッジは、行動経済学の言葉です。誰に強制されるわけでなく、金銭的なインセンティブもない中、人々が自然に良い行動をとっていくように、そっと背中を押す存在でありたい、そんな思いが込められています。

私たちは、ユーザーの方々が、「金融を使いこなすぞ!」と肩に力を入れるのではなく、自分にとって楽しいことをしていたら、結果として金融を使いこなせている、そんな社会になるといいなと思っており、その手段のひとつとしてNudgeカードを皆さんに使っていただきたいと考えています。

–ミッションについても教えてください。

沖田さん:

「ひとりひとりのアクションで、未来の金融体験を創る」をミッションとして掲げています。

金融は、使いこなすことができれば、人の生活を豊かにしてくれるものです。一方で、何となく難しくてとっつきにくいイメージがありますよね。こうした金融に対するネガティブなイメージを一新し、自然に金融に親しんでいただけるような世界をつくっていきたいと考えています。

近年、NISAでの資産運用が話題になっています。ただ、資産運用をしなくても、すぐに生活が立ち行かなくなるわけではないこともあり、まだまだ広く定着しているとは言えない状況かと思います。我々が取り組むキャッシュレスも同じ話で、現金を使っているからと言って生活ができなくなるわけではありませんし、だから、キャッシュレス化が思うように進んでいきません。同じものを買っても、キャッシュレスだとポイントがもらえて、現金だともらえない。これは、経済学で言う機会損失です。そして、損しているにも関わらず、キャッシュレスに移行しないのは、その感覚がないからです。機会損失ってどうしても気づきにくい部分なんですよね。我々はそれを解消していくために、金融の使いづらさをぐっと減らすこと。プラスαで楽しい体験をつくることを心掛けています。

–創業の背景について教えてください。

沖田さん:

冒頭で述べたように、金融を活用しないことで機会損失が起きていることに対する課題意識が発端です。特に若い世代の方が顕著ですね。身近なフィンテックサービスであるキャッシュレスの利用割合は若い世代が高そうに見えて、実際は50代・60代の方が高いんです。その背景には、これまでのキャッシュレスサービスが上の世代にフォーカスされてきたこと、そして、キャッシュレスの主力であるクレジットカードに対して、「怖い」「借金がかさんでしまうのではないか」というネガティブなイメージがあることが挙げられます。

例えば、サブスクリプションサービスなどの利用時にクレジットカードが使えないと、コンビニでプリペイドカードを購入する必要があり、手数料がかかることも。クレジットカードのポイントに限らず、こうした不便やコストを避けるためにも、特に若い世代がクレジットカードを日常的に使い、何気ない生活の中でもっと金融の可能性を広げられる世界を目指してナッジを創業しました。

「楽しい」と「機能性」を持ち合わせた、新しいクレジットカード

–それでは、Nudgeカードについて詳しく教えてください。

沖田さん:

Nudgeカードは、次世代の提携クレジットカード(カード会社と企業が提携して発行するもの)で、大きく三つの特徴があります。

一つは、スマホアプリに連動している点です。カードを使うと実際にどこのお店でいくら使ったかがスマホ画面にすぐ通知されます。時間で言うと、5秒〜10秒という速さのため、不正利用にもすぐ気付けます。加えて、ナッジへの不正利用の申請が「この支払いに見覚えがない」というボタン一つで完了するため、ユーザーの負担がありません。このように、スマホ連動による利便性の高さ、そこに付随するセキュリティ面の高さが特徴です。

二つ目は、返済方法です。従来のクレジットカードの返済は、毎月決まった日に銀行口座から自動で引き落とされるのが一般的ですが、「引落し日に口座にお金が足りているか不安」という声も少なくありません。特に若い世代では、その不安を感じる方が一定数いらっしゃることが、事前のアンケートで分かりました。

一方、海外では毎月の請求額に対して利用者が返済額を決める仕組みが主流です。そこでNudgeでは、使い方の自由度を高め、いつでも好きな金額を返済できる仕組みや事前入金制を取り入れました。返済日に縛られず随時返済できるだけでなく、口座自動引落しや事前入金との併用もでき、その時々に合わせてスマートに管理できる点が特徴です。さらに、アプリでリアルタイムに利息の発生額を確認できる透明性も備えているため、「いつ・どう支払うか」を自分で選べる自由さが、多くのユーザーに支持されている理由のひとつです。

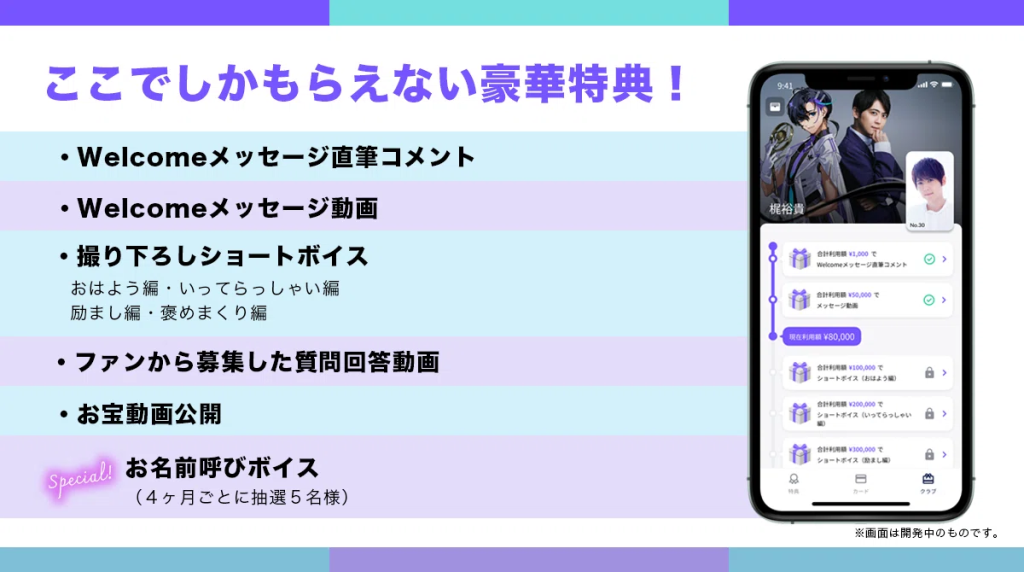

三つ目は、自分の推しを応援できる点です。通常のクレジットカードは、利用特典としてポイントをもらうのが一般的だと思いますが、Nudgeカードの場合、ポイント相当分が推しへの応援資金にまわり、代わりに、推しから特典がもらえます。

ここは後ほど詳しく説明しますね。

これらの特徴を持たせたことで、Nudgeカード利用者の76%が10代20代の若いユーザーとなっています。

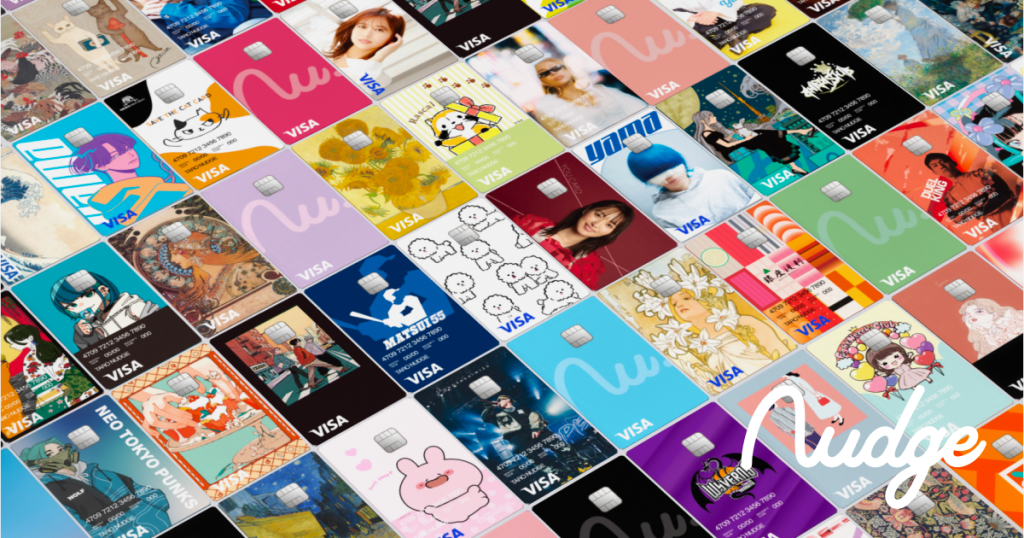

我々としては常に機能性や安全性を高める努力をしてますが、それって使ってみて初めてわかることですよね。それよりもユーザーの強いモチベーションとなっているのは、好きなアーティストを応援できることや、200種類のデザインの中から自分好みのものをセレクトできるといった楽しさにあると思います。そこが入口となり、若い世代のご利用につながってます。

活用方法は多種多様、分野を選ばず提携可能

–先ほどの三つ目の特徴である、推しに使えるという点について詳しく教えていただけますか?

沖田さん:

Nudgeカードの提携先は多岐に渡っています。ファンベースを持っていらっしゃる方であればアーティストやアスリート、アニメ、ゲーム、地方自治体など、分野を選びません。

濱野さん:

ナッジでは、提携先をクラブと呼んでいるのですが、具体例をご紹介すると、たとえばアーティストの場合、YouTubeで人気が出てメジャーデビューを果たした「yama」さんのクラブがあります。Nudgeカードのユーザーが「yama」クラブを選択していれば、いつも通りカード決済をするだけで、特典としてナッジ限定のデジタルフォトやインタビュー動画などを楽しむことができます。

最近では、ヴァーチャルアーティストのクラブも人気があります。「V.W.P」は5人グループですが、一人ひとりにファンがついているため、カードのデザインもグループ全体とメンバー毎で用意されており、いわゆる箱推しと単推しのどちらのニーズにもお応えできるようにしています。特典には、限定描き下ろしイラストを用意しています。

また、アーティストの場合、ライブにNudgeカードを持っていくと、特典でステッカーをプレゼントするというような取り組みも行っています。ライブ会場にナッジのブースを出し、そこで特典を配布する形です。ナッジの社員はもちろん、沖田もスタッフとしてライブ会場をよく訪れます。私たちが現場に足を運ぶ一番の理由は、ユーザーさんの生の声を聞くためです。

続いて、実用的なクラブですと、KDDIが提供するオンライン専用のスマホプラン「povo2.0」のクラブがあります。特典は、月毎の利用額に応じたギガです。要はカードを使うことでギガが溜まる、ギガ活ができるカードです。

他には、スポーツチームとも多く提携させていただいてます。たとえば、松井秀喜さんのNPO団体、「松井55ベースボールファウンデーション」クラブ。通常特典の限定写真に加え、松井さんが定期的に開催する野球教室に参加できる権利といった特別な特典を提供したこともあります。

アニメ・ゲームの分野のクラブには、グローバルでも有名なIP(知的財産)、「あさみみちゃん」クラブがあり、特典はオンラインショップのクーポンや限定描き下ろしスマホ壁紙などがあります。

–特に若い方にとっては魅力的なラインナップとなっていますね!一方で、クラブ(提携先)にとってのNudgeカードの魅力はなんでしょうか?

沖田さん:

一つは、特典設計が自由にできる点ではないでしょうか。クラブの皆さんには、ユーザーと一緒にサービスを設計していくような感覚を体感いただけます。

他社の場合、特典設計を自由に行おうとしても、システムの制約上、難しいという現状があります。そのため、デザインが特別であっても、特典については、そのカード会社のポイント設計に準じたものとなる場合が多いです。これでは、ファンからすると使う楽しさが少ないため、発行動機が弱くなってしまいます。

もう一つは、一枚から発行できる点です。これまで、提携カードは万単位で発行する必要があったため、そもそもクレジットカードをつくるという発想がありませんでした。そのため、一緒にお取り組みをする皆さんからは、ナッジの取り組みを非常に面白いと言っていただいています。

濱野さん:

ユニークな特典設計でいうと、「お名前呼びボイス」と言って、声優さんなどが特典達成者さんの名前を呼んでくれる限定音声などがあり、こちらは今大きな反響をいただいています。

クレカ払いが寄付になる!さりげなく慈善活動に参加する方法

–提携先には社会貢献団体もいらっしゃいます。社会貢献団体にとってNudgeカードはどのように役立っているのでしょうか?

沖田さん:

社会貢献の場合、ボランティアや寄付が一般的な方法です。もちろんそれも非常に良いことですが、寄付をしたいと思っていても、さまざまな理由で難しいと感じる方もいらっしゃいます。その中で、現金からキャッシュレスに移行するだけで寄付につなげられるというメリットがあります。つまり、Nudgeカードは、負担のない寄付を可能とします。

たとえば能登の震災に際しては、Nudgeカードで「能登半島地震災害支援」クラブを立ち上げました。寄付総額としては決して大きいものではありませんが、開設から一年で1万5千件近くの決済があり、今もなお継続して利用いただいていることからも、応援される方にとっては実感が得られるものになっています。日々の買い物が小さな寄附につながる気負わない方法で、社会貢献へのハードルをぐっと低くするイメージですね。

–もともと社会貢献団体との提携を視野に入れていたのでしょうか?

沖田さん:

かなり初期の段階からポイントを寄付に転換できるよねと話していて、社会貢献団体の方々にもNudgeカードを幅広く活用いただければなと思っていました。

現在、提携先には、認定特定非営利活動法人「キドックス」や、保護猫カフェ「ネコリパブリック」、アフリカの学校の給食支援をするNPO「SeiboJapan」、「あしなが育英会」などにも入っていただいています。

–「広島Nudgeの森」カードのように自治体とも連携されて、社会課題の解決にもつなげていらっしゃいます。

濱野さん:

はい、「広島Nudgeの森」は東広島市が展開しているアカマツ林の再生プロジェクトです。このプロジェクトでは、地域全体で継続した植樹に取り組んでおり、広島Nudgeの森カードでは、ポイント相当分が苗木に換算されます。

参画した背景には、ナッジが若年層向けのクレジットカードを展開するなかで、社会課題とかけあわせた取り組みを推進していくこととなり、グリーン・フィンテック※に着目したことがはじまりです。

他にもナッジの取り組みに共感いただいた複数の自治体と提携しており、東広島市のほかに、北海道の上士幌町や東川町、石川県小松市、福島県楢葉町、飯館村、京都与謝野町があります。福島の自治体とは復興支援をきっかけにつながりを持ちました。

–ナッジをはじめられて5年ですが、そのなかで何か感じている課題はありますか?

沖田さん:

大きく二つあります。

一つはナッジの取り組みがまだまだ多くの提携先に知られていないことです。Nudgeという次世代クレジットカードの仕組みを認知していただくことが、今後さらに重要になってくると考えています。

もう一つは、クレジットカードに対する世間のネガティブな思い込みを払拭していくことです。クラブ営業の際に、「ファンの方がクレカを嫌がらないか?」というようなお話をいただくこともあるのですが、本来、クレジットカードは、スムーズに買い物ができたり、特典をもらえたりと、さまざまなメリットがある仕組みなんです。冒頭でもお話したように、むしろ金融を使いこなさないことで、実は個人だけでなく社会全体で不利益を被っていることもあり、我々としては、こうした不安要素を一つずつ機能で解消していくこと。そして、不安を上回るような楽しさや喜びを提供すること。この両面でユーザーに楽しく便利に金融を使っていただけたら嬉しいです。

濱野さん:

不安要素を機能で解消していく点に関しては、ナッジの場合、自社でクレジットカードシステムをイチから構築し、ユーザー視点を取り入れながらモダンな開発スタイルで機動的にサービス改善できるのも強みです。一般的に、クレジットカードの金融システムは、複雑で大規模なシステムで運用されていることも多く、軽微な改善にも時間を要するのですが、ナッジでは2週間毎に何かしらサービス改善等のリリースが継続的に行われています。

わくわくするような新感覚の金融体験を届けつづける

–最後に、新しい取り組みや展望についてお聞かせください。

沖田さん:

我々の特徴は、こうしたシステムの柔軟性を生み出す開発力を土台に、さまざまな大手企業様と共同でオープンイノベーションを行っている点です。カードデザイン200種類というのも、凸版印刷さんと共同することで実現しました。最近では、更にもう一歩進めて、世界で一枚のオリジナルデザインのカードを作れる仕組みを開発しました。実際に、メタバース空間で使用する自分のアバターがクレジットカードになる企画がスタートし、世界中で自分だけが持っている「カスタムクレカ」を提供し始めたところ、大変好評をいただいております。

また、Nudgeカードは、Web3領域への取り組みも進めています。例えば、クラブで画像等を用意するだけで、NFTを特典としてかんたんに配布できるような機能を提供しています。NFTは金融以上にとっつきづらく、売る・買うといった話になるとリスクを感じる方もいますが、実際には、Nudgeアプリ内でユーザー毎にウォレット(暗号資産やNFTなどを保管する機能)が提供され、特別な手続きなくスタンプラリーのような感覚でNFTを受け取ったり、交換できるようになっています。このように、新しいテクノロジー、新しい文化に対して、クラブやユーザーの参入ハードルを徹底的に下げ、わくわくする体験を提供することを今後も追求していきたいと思っています。

ナッジは「ひとりひとりのアクションで未来の金融体験を創る」会社ですが、実際にはクレジットカードサービスしか提供できていません。昨年末から金融機関との連携を強化しておりますが、もっと便利で、使いやすく、楽しい金融サービスへと広げていきたいと考えています。

–本日は貴重なお話をありがとうございました!

この記事を書いた人

遠川 亜弥子 ライター

子育て中の取材ライター。特に保育、教育、療育に関心があり、子どもの育ちに適した環境づくりの必要性を感じている。とはいえ、家でわんぱくを育てるには体力と冷静さが不可欠。日頃の育児ストレスを爆音ダンスで発散しています。すべての事柄はSDGsに通じていると考えています。

子育て中の取材ライター。特に保育、教育、療育に関心があり、子どもの育ちに適した環境づくりの必要性を感じている。とはいえ、家でわんぱくを育てるには体力と冷静さが不可欠。日頃の育児ストレスを爆音ダンスで発散しています。すべての事柄はSDGsに通じていると考えています。