産後うつについて、言葉としては「知っている」と言う方がかなり多くいます。しかし正しい定義や症状・原因について知っている方は多くはないと思います。

産後うつは「病」です。チェック項目を見ると、正しく理解して早期に対応するべき「病」であることがお判りいただけます。自分や家族がなってしまったときにどうすればよいか、ならないようにするには、などを一緒に考えていきましょう。

目次

産後うつとは

産後うつとは、分娩後、極度の悲しみを感じたり、自己評価が著しく低下したり、普段行っていた活動への興味を興味を失ったりする状態をいいます。

分娩後数週間から数か月の間に発症することが多く、約10%の女性に発症することが報告されています。

マタニティブルーとの違い

マタニティブルーは、マタニティブルーズとも言い、妊娠中から出産後2〜3週間に現れるメンタルの不調で、多くの母親が経験し産後は治まっていきます。

対して産後うつは、これよりも深刻な産後の気分の変動で、日常生活に支障が出てしまい、治療をしないと重篤化する場合もあります。

産後、いつまで経っても情緒が安定しなかったり、酷くなっていると感じたりした場合は、産後うつが疑われます。

出典・参考

妊産婦の健康「健やか親子21」(2022)

「健やか親子21」(厚生労働省)

産後うつ病 – 22. 女性の健康上の問題 – MSDマニュアル家庭版

産後うつの症状

産後うつの「深刻な症状」とはどのようなものなのでしょう。状態や進み具合を具体的に説明していきましょう。

基本的な症状

産後うつの症状には次のようなものがあります。

- 極度の悲しむ

- 頻繁に泣く

- 怒りっぽくなる

頻度には個人差がありますが、感情がコントロールできない状態が続く状態です。

産後うつが進むと

うつ状態が進むと次のような症状が出ることがあります。

| 軽 | ・極度の疲労 ・睡眠障害(過眠・不眠) ・頭痛または他の部位の痛み ・性行為や趣味活動への興味の喪失 |

| 中 | ・パニック発作過食 ・拒食育児への関心喪失 ・過度な心配 ・母親としての自信や自覚の喪失 |

| 重 | ・虐待行為 ・自殺願望 |

軽程度でもすでに家事などに支障が出始め、中程度に進むと日常生活全般に困難になります。重篤化すると、子どもを傷つけることや、「死にたい」といった感情を持つに至る場合があります。幻覚や奇異言動が加わると「産後精神症」と診断されます。

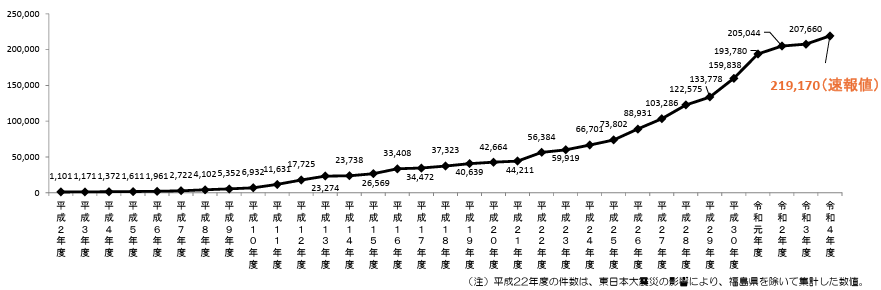

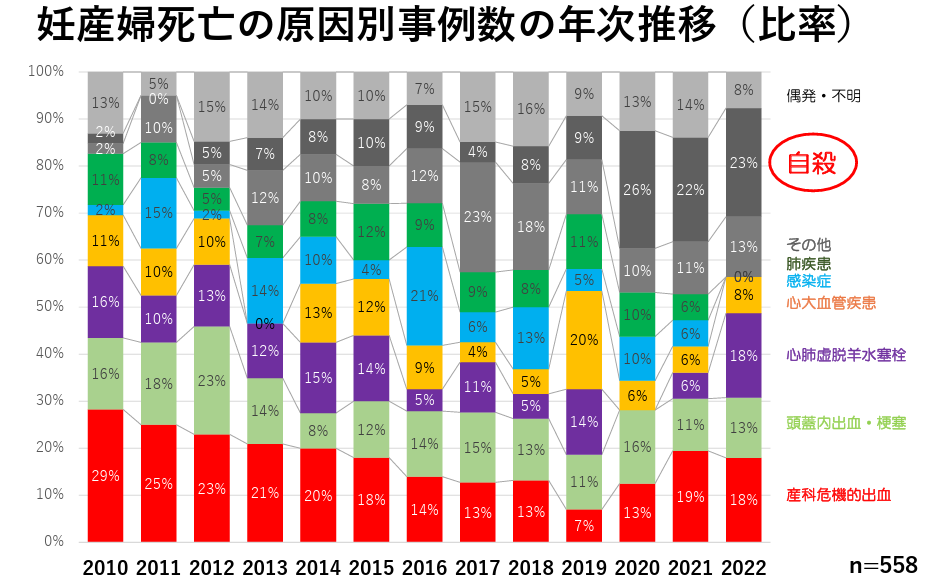

下のグラフに見られるように、近年児童虐待や妊産婦の自殺数は増加しており、その原因の1つに産後うつが考えられています。

産後うつの原因

産後うつ発症の原因はまだ完全には解明されていません。しかし現在のところ、大きく分けて次の3つの要因が考えられています。

- 体質・遺伝的要因

- 環境的要因

- うつ歴

1.体質・遺伝的要因

分娩すると、授乳や母体の回復のためにホルモンバランスは変動します。この変動が急だったり、バランスが適切でなかったりする場合、メンタルも不調になり、産後うつの発症要因となる可能性があります。産後の睡眠不足や体力低下などが、これに追い打ちをかけてしまうことが少なくありません。

また、近親者にうつ病の人がいる場合は、遺伝的な要因の可能性もあります。

2.環境的要因

最も心配されるのが、パートナーのサポート不足です。

近年は「イクメン」と言う表現も特別ではなくなりつつあり、父親の育児参加も当たり前のようになってきました。しかし、分娩や授乳といった母親の負担やメンタル面へのサポートは難しいことが多く、当事者の求めるサポートができているとは限りません。

また、家族の理解不足も関係していることがあります。サポーターとして頼りになるはずの母親や義母と若い世代との間には、育児感や方法にギャップがある場合も多く、ストレスの要因となります。

3.うつ病歴

うつ病の原因は、体質・環境や脳機能など複数の要因が重なっている場合が多く、研究が進められているところです。

妊娠中のうつ病は、産後うつの重要な要因と見られています。また、妊娠以前のうつ病歴も深く関係すると言われています。

参考

妊産婦に対するメンタルヘルスケアのための保健・医療の連携体制に関する調査研究

うつ病の主な症状と原因(厚生労働省)

産後うつ病について教えてください(日本産婦人科医会)

産後うつの乗り越え方

産後うつの乗り越え方は、医師や専門家への相談が大切です。しかし、妊娠中からある程度の予防をする方法もあります。ここでは、診断や治療、予防方法について解説していきます。

産後うつの診断

出産院や産後健診ではうつ状態があるかどうか、医師の問診や質問表への解答から判断します。一過性である場合は「抑うつ」と診断されますが、症状が長引いたり極端な場合は「産後うつ」と診断されます。さらに血液検査等を行ったり、ホルモンバランスに異常がないかを調べたりすることもあります。

産後うつの治療

産後うつの治療は、

精神療法・カウンセリング

薬物療法

が併用されます。どちらの療法も休養や安定した日常生活を送れるようにすることを基本として、観察しながら進められます。

認知行動療法

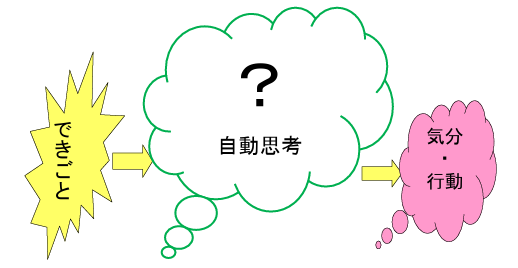

うつ病の治療によく行われる精神療法に「認知行動療法」があります。

現実の出来事の見方・受け取り方(自動思考)を、ポジティブな方向でできるようにし、心の負担を軽くしていく治療方法です。

抗うつ薬

産後うつの治療によく使われるのが抗うつ薬です。

抗うつ薬は、もともと自分が持っている神経伝達物質のうち、精神の安定を促すセロトニンなどを有効に機能させる役割を担います。

睡眠不足を訴える患者には、睡眠導入剤も処方されます。

いずれにしても、効き目や副作用、服用期間など、主治医や専門機関の指導のもとに行うことが大切です。

出典・参考: うつ病の治療と予後

産後うつの予防

マタニティブルーは多くの妊産婦さんが経験します。その段階で自分の変化に気づいた場合は、次のようなことに気を付けることで、うつを予防したり、酷くなるのを防いだり遅らせたりできます。

➀休息と気分転換

身体の休息は、気分の休息につながります。仕事も家事も完璧にしようとは考えず、できるだけ多く休息を取ります。

また散歩や友人に会うなど、外出の機会を増やすなどして、気分転換を図ることも有効です。

②他の人に助けを求める

自分の気持ちを他の人に話すだけでも気分が軽くなります。

パートナーと二人で過ごす時間をもったり、家族や友人に話したりして、今の気持ちを聞いてもらいましょう。先輩ママの経験談は力強い助けとなるはずです。

その他、地域の相談窓口や支援グループ※からの情報収集も力となります。

産後うつに関する家族の対応

産後うつは、他の病気同様「早期発見」・「早期対応」が大切です。パートナーはもちろんのこと、身近にいるご家族の発見・理解・サポートがとても重要な役割を果たします。ご家族にできることをまとめていきましょう。

(1)変化に気づく

すでに産後うつになっている人は、自分の状態について客観的に見ることができなくなっています。身近にいるご家族の気づきが大事です。言動や日常生活の様子から、いつもと違う点がないかチェックしてみてください。「産後うつの症状」の章が、チェック項目としてお役に立つはずです。

(2)傾聴と基本的理解

産後うつは、すでに不調に悩んだ結果です。「なぜ?」「がんばれ!」は禁物、傾聴の姿勢をもって接しましょう。

また「病気」であることを理解し、ご家族も専門機関から情報を得ることや、相談窓口をリサーチするなどしてください。

(3)専門医の受診を勧める

国や自治体には多くの相談窓口があります。ご家族の相談も受け付けています。本人と一緒に受診し、主治医と本人とご家族で共通認識のもとに治療を進めることも効果的です。

しかし、当事者は産後うつにかかっている本人です。本人の気持ちに寄り添ってのサポートが大切です。

(4)安心できる環境づくり

心身の休息は、予防の有効な手段でもありますが、回復へ向けての一番の基本ともなります。安心して休息できる場があるか、ゆっくり憩いの時間をとれるかが「安心できる環境」の指標です。

特別なことでなくても、赤ちゃんを預かって本人が休息を取れるようにする、家事を代行するなども、環境づくりの一助です。主治医とも相談の上、本人の意向を大切にしながら具体的な場や時間を設定しましょう。

産後うつに関してよくある疑問

ここからは、産後うつに関してよくある疑問にお答えしていきます。

チェックシートはある?

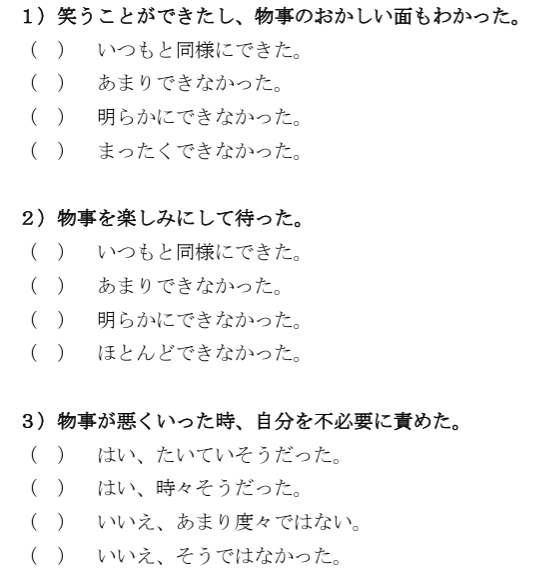

産後うつになってしまった人はセルフチェックは困難で、主治医が行います。スクリーニングによく使われるチェックシートは「エジンバラ産後うつ病質問票」です。

質問は全部で10項目あり、「過去7日間に」という条件のもと、各門4つの回答の中から1番近いものを選んでいきます。質問内容はうつ症状の深刻さに沿って進む形を取り、答えにはそれぞれ点数が設定されています。1〜9までの合計点が9点以上、または質問10が1点以上の場合、次の段階の検査を受けます。

なりやすいのはどんな人?

「産後うつの原因」の章で、本人や環境に存在するリスク因子をおさらいしましょう。

- 体質・遺伝的要因:ホルモンバランスの変動への対応が不可能。遺伝的なうつ要因

- 環境的要因:パートナー・周囲ののサポート不足

- うつ病歴:妊娠前・中のうつ病歴

上記の要因以外に、なりやすい気質について書き加えます。

- 完璧主義の人

- 真面目で責任感の強い人

- 周囲に相談するのが苦手な人

などが挙げられます。

パパにも産後うつはある?

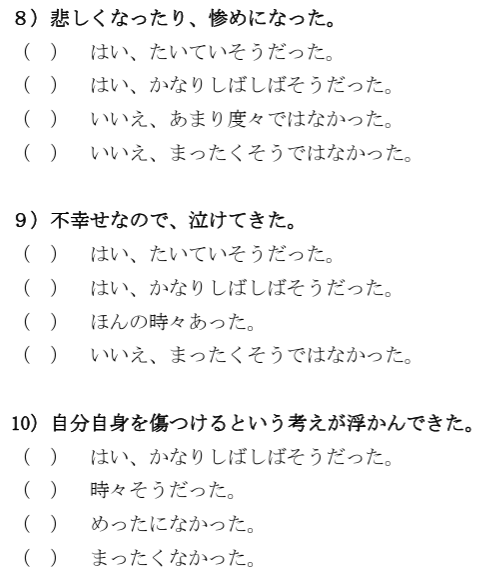

2016年の生活基礎調査に、次のようなデータがあります。

<産後1年間に精神的な不調のリスクありと判定された人>

調査結果から、父親の産後うつリスクが母親とほとんど変わりないということが分かります。

父親はホルモンバランスの変動といった生理的な変化は有りませんが、子どもが生まれることで生活に大きな変化が生じることは事実です。育児への不安、母親の変化、仕事と育児の両立など、ストレスになる要因は少なくありません。父親が育児休業をとることが歓迎されない雰囲気の職場では、ストレスもより大きくなります。

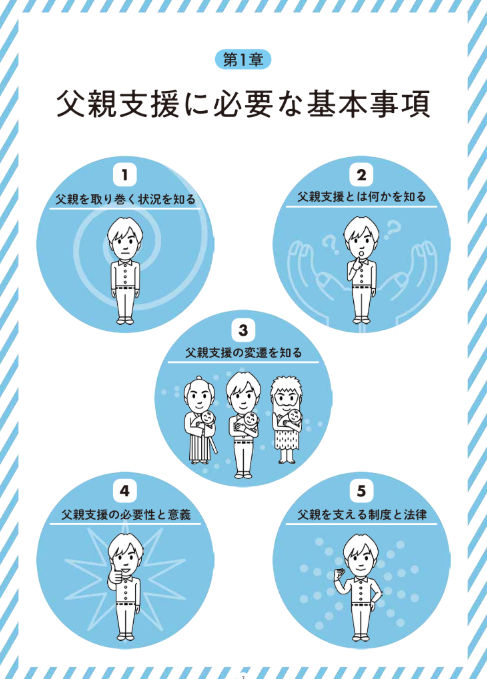

妊産婦や家族、関係期間からも父親への支援が必要との声が聞かれ、2025年には自治体向けの「父親支援マニュアル」が作成、公開されました。

基本事項として

- 父親を取り巻く状況を知る

- 父親支援とは何かを知る

- 父親支援の変遷を知る

- 父親支援の必要性と意義

- 支援を支える制度と法律

の5項目が挙げられ、プログラムも紹介されています。「自治体向け」と有りますが、ご家族や職場の仲間に父親になる人がいる方など、目を通されるとよいのではないでしょうか。

参考:ニュース 「増加中!父親の“産後うつ”」 – きょうの健康 – NHK

産後うつとSDGs

最後に産後うつとSDGsの関わりを見ていきましょう。17あるSDGs目標のうち、産後うつと最も関連が深いのは、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」です。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり

近年脳やメンタルのトラブルについての研究が進み、当事者ばかりでなく父親への支援や職場スタッフに向けてのサポートの仕方マニュアルも充実しつつあります。

産後うつは、母親の育児能力を妨げます。育児を通して子どもとの信頼関係を築くことができないと、子供にも問題が生じたり、父親の心身の健康にも不安が生じたりします。当事者だけでなく周囲の人々が産後うつについての理解を深め、当事者家族を暖かく見守ることは「すべての人」という表現を掲げるこの目標の達成に大きく貢献することになります。

SDGsのスローガンに「誰一人取り残さない」があります。産後うつは、だれでも罹る可能性のあるものです。誰がなっても周囲から必要な支援が受けられる地域は、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成にも貢献しているに違いありません。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、産後うつについて、症状、原因、乗り越え方を解説し、家族の対応もまとめてきました。また、よくある疑問にもお答えしてきました。

産後うつは「病」です。チェックシートの項目や父支援マニュアルから、症状が進むと深刻な状況になってしまうことが分かります。本人はすでにストレスの中で悩んでいます。パートナーや家族、周囲の正しい理解と温かな支援が不可欠です。

少子化が心配される中、せっかく授かった命の健やかな成長のためにも、親自身が自分を大切にし、安定した気持ちや環境で子育てすることが、家族や周囲の人の幸せにもつながります。

この記事が産後うつについての正しい理解、そして妊産婦さんの安心や周囲の方のサポートにつながれば幸いです。

<参考資料・文献>

妊産婦の健康「健やか親子21」(2022)(厚生労働省)

「健やか親子21」(厚生労働省)

産後うつ病 – 22. 女性の健康上の問題 – MSDマニュアル家庭版

令和4年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数(速報値)(こども家庭庁)

自殺による妊産婦死亡について(日本産婦人科医会)

うつ病の主な症状と原因(厚生労働省)

産後うつ病について教えてください(日本産婦人科医会)

妊産婦に対するメンタルヘルスケアのための保健・医療の連携体制に関する調査研究(厚生労働省)

うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料)(厚生労働省)

うつ病の治療と予後

ご家族にできること|こころの耳

エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

日本の父親における精神的な 不調の頻度とそのリスク要因(国立成育医療研究センター)

父親支援マニュアル

ニュース 「増加中!父親の“産後うつ”」 – きょうの健康 – NHK

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。