日本の食文化にサケやサンマなどの食材は欠かせません。しかし、このような魚介類の漁獲量は減少傾向にあり、大きな問題になっています。そこで、漁業生産力を上げることを目的とした漁業改革が2020年に行われました。

この記事では、漁業改革とは何か、漁業改革の内容、必要とされる背景、関係者の反応、私たちの生活にどのように関係するか、SDGsとの関係を解説します。

目次

漁業改革とは

漁業改革とは、水産資源の管理方法や漁業許可・免許制度などの基本的な制度の見直しを言います。2020年12月に施行された「漁業法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」)により漁業法等*の一部が改正されたことを中心とした、水産政策の改革全体を指します。

漁業改革の目的は、水産資源を適切に管理し、水産業を成長する産業に発展させることです。漁業法等が大改正されたのは70年ぶりであり、水産政策の改革の柱に位置づけられています。

*漁業法のほかに、水産業協同組合法があります。1)

漁業改革の内容

漁業改革の内容は、大きく6つのポイントがあります。早速見ていきましょう。

資源管理

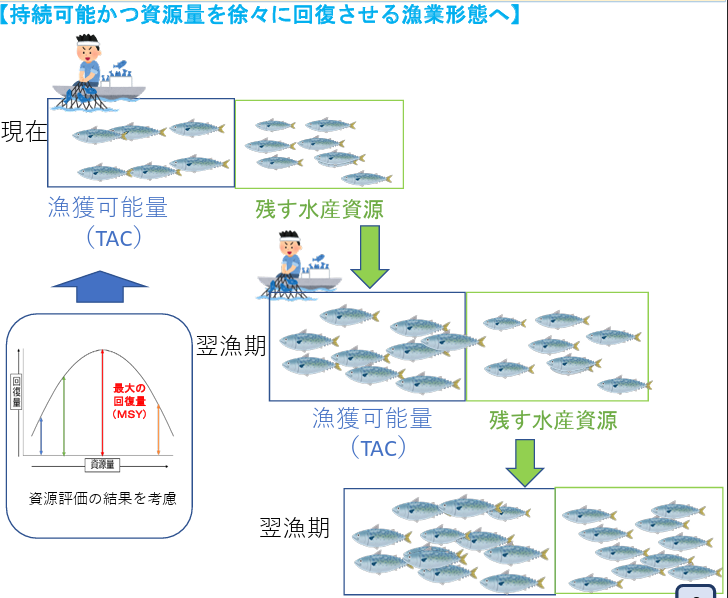

資源管理は、水産資源を維持するために、漁獲量を制限したり計画的に配分したりすることです。かつての資源管理の方法は「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に規定されていました。しかし、改正法により漁業法に統合されたことで、漁業制度として運用されています。具体的には、TAC(漁獲量可能量)を決める方法です。

TAC(漁獲可能量)

TACとは、漁獲して良い量を決めて漁獲量を制限することです。漁獲量を決めて水産資源を残すことで、次の漁期に安定した漁獲ができるようになります。TACを決定するのは農林水産大臣であり、船舶ごとに割り当てるのは都道府県知事も含まれます。漁獲量の割り当てはIQと呼ばれています。

漁業許可制度

漁業許可制度とは、特定の漁業を営むにあたり、農林水産大臣、または都道府県知事の許可を受ける制度です。複数県の沖合や外国へ出漁する場合は農林水産大臣、都道府県の沖合などで操業する漁業は都道府県知事と分かれています。この漁業許可制度も、改正法により新しくなりました。

新規許可は随時

これまでの漁業許可制度は、年に1度にすべての許可を一斉に与える一斉更新でした。そのため、新しく参入する漁業者は最長で5年も待つ必要がありました。漁業改革では、漁業者が廃業した場合などの空きが生じた場合に、随時許可を受けられるように見直されています。

漁業権制度

漁業権とは、一定の水面での漁業を営む権利のことです。漁業権には、漁場を地元漁民が共同で利用する共同漁業権、養殖業を営む区画漁業権、定置網を設置する定置漁業権の3つの種類があります。いずれも都道府県の許可を受ける必要があります。この制度にも変更がありました。

区画漁業権、定置漁業権の優先順位の廃止

区画漁業権、定置漁業権はかつて、漁業を行わずに漁業者を使って利益だけを得る人にも多くの権利が与えられていました。戦後にはこれを廃止し、実際に漁業を行う人を優先する仕組みをつくりました。さらに漁業改革により、漁場を適切に活用していれば優先して免許を受けられるようになり、企業が参入しやすくなっています。

密漁対策

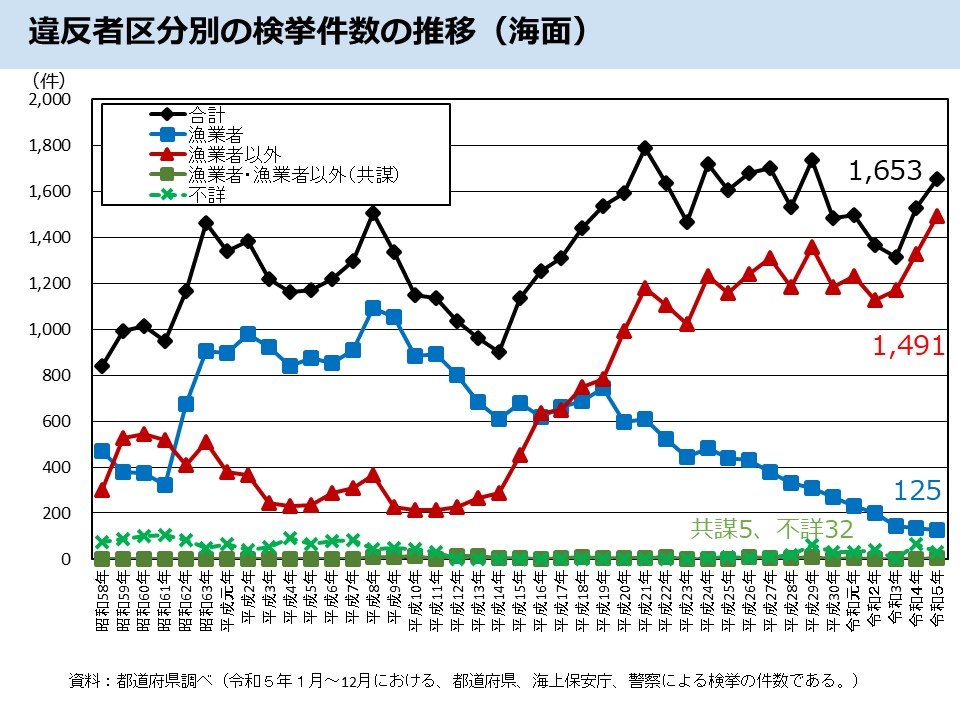

密漁とは、漁業権を持たない人が対象の水産動植物を捕ることです。近年、組織的で広範囲な密漁が後を絶ちません。2023年には合計1,653件と、5年ぶりに1,600件を超えました。

特に深刻な影響を受けているナマコなどの密漁について、新しい罰則を設けるなどの対策が行われました。

罰則強化

密漁に関わる罰則のうち、2つが新設され、その他は罰金を引き上げるなどの改正が行われました。

■採捕禁止違反の罪(特定水産動植物の採捕)

| 対象行為:許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)を 採捕 罰則:3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金 |

■密漁品譲受等の罪(密漁品の流通)

| 対象行為:密漁した特定水産動植物またはその製品が密漁されたものであると知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん 罰則:3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金 |

この他にも、無許可漁業等の罪(3年以下の懲役 または 200万円以下の罰金)の罰則が300万円以下の罰金に、漁業権侵害の罪(20万円以下の罰金)が100万円以下の罰金に強化されています。

漁業協同組合制度

漁業協同組合は、水産業協同組合法により設立された、漁業者から成る協同組合です。水産資源の管理・水産動植物の増殖、組合員の漁獲物などの加工・販売などの事業を行っています。漁業改革では、組合の役割や理事の登用について見直しが行われました。

所得向上の役割を明記ほか

改正された水産業協同組合法には、漁業協同組合は漁業者の所得向上の役割があることが明記されています。また、販売事業を行う漁業協同組合について、理事のうち1人以上は、水産物の販売などに関して実践的能力を持つ人を登用することが定められました。いずれも販売事業の強化を狙った改正です。

その他

上記以外に、次のような改革が行われています。

・海区漁業調整委員会制度

海区漁業調整委員会制度は、知事が漁業権を与える場合などに意見を述べたり、自ら指示もできる行政委員会です。委員については、これまで漁業者による選挙で選出されていましたが、知事が任命する方式にするなどの改正がありました。

・沿岸漁場管理制度

沿岸漁場管理制度は、漁業協同組合が組合員の事業として行う沿岸水域における赤潮監視、漁場清掃などの保全活動を指します。この改革では、申請を受けた都道府県が沿岸漁場管理団体として指定することなどが新たに定められました。

・信用漁業協同組合連合会などに公認会計士監査を導入

信用漁業協同組合連合会(信漁連)は、漁業協同組合の組合員などに貯金や融資などの金融業務を行う組織です。信漁連と貯蓄合計額200億円以上の漁業協同組合連合会に公認会計士による会計監査を義務付けました。

漁業改革の内容は、以上のように漁業法などの一部を改正して制度の見直しや新設が行われ、現在に至っています。2)

漁業改革が必要とされる背景

それではなぜこのような大改革が行われたのでしょうか。漁業改革が必要とされる背景について確認します。大きなポイントは2つです。

漁業・養殖業の生産量は減少傾向

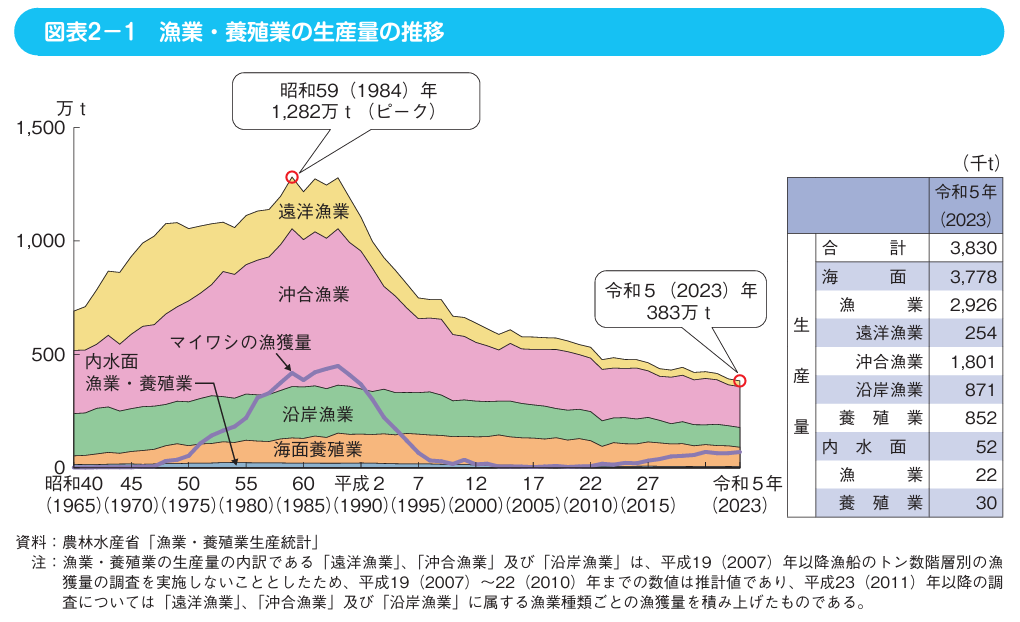

1つ目は、漁業・養殖業の生産量が減少していることです。2023年の漁業・養殖業の生産量は383万トンと、1984年のピークに比べて899万トン減っています。

この理由には、大気・海洋・海洋生態系などの構造が数十年間隔で転換するレジームシフトにより、1975年頃から急増したマイワシの漁獲量が減少したことが挙げられます。その後、漁業就業者や漁船の減少や海洋環境の変化、水産資源が減り、今も減少傾向は続いています。

こうした状況を踏まえ、漁業改革ではTACによる水産資源の管理、漁業許可制度や漁業権制度などを改正・確立することで、漁業生産力を上げることが期待されています。漁業法の第一条には、「水産資源の持続的な利用を確保する(中略)漁業生産力を発展させる」と、その目的について述べられています。

漁業就業者数の減少

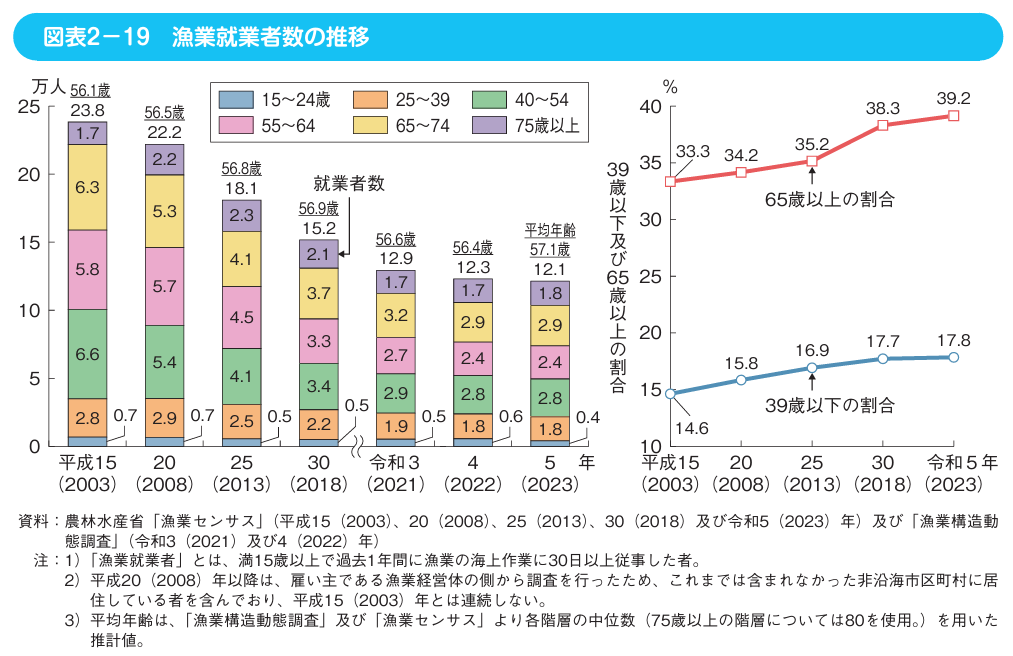

もう1つは、漁業就業者が減少していることです。2023年の漁業就業者総数は12.1万人と2003年から減少の一途をたどっています。

漁業・養殖業の生産量の減少の理由に、漁業就業者や漁船が減ったことを挙げました。漁業・養殖業の生産量を増やすためには、漁業就業者もそれに相当する人数が必要です。日本の漁業経営の多くは、家族を中心とした漁家により営まれています。しかし近年は、必ずしも後を継ぐとは限りません。

漁業改革においては、漁業許可制度などの改正により、漁業権免許を新規に取得するハードルが低くなりました。これに伴い新規参入が増えれば、新たな漁業就業者を生み出すことが期待できます。そして漁業の生産力が向上すれば、生産量のアップにつながるでしょう。3)

漁業改革に対する関係者の反応

それではこの大改革に対して、関係者はどのように感じているのでしょうか。漁業に携わる人と有識者の2つの立場から、受け止め方を見ていきましょう。

漁業に携わる人

漁業改革について、三重県の漁業協同組合の理事は「企業の参入をしやすくすることで、漁業の生産性が維持でき、地域の活性化につながるなら、良いことだと感じる」と、漁業権制度などの改革の効果を好意的に受け止めています。

一方、資源管理について底引き網漁業を営む人は「『魚と親の仇は目の前にいるときにとれ』と教えられて育ってきた。資源管理は大事だとわかっているが、家族や乗組員たちの生活もかかっている。そう簡単に『獲らない』という選択はできない」と言い、改革の難しさを指摘する意見もあります。

有識者

学習院大学法学部の阪口功教授は、TACによる漁獲量の割り当てについて「都道府県には十分な資源管理ができる専門人材や予算が不足しているが、国はガイドラインだけを示し、都道府県に丸投げしているような状態だ」という問題を提起しています。

また、北海学園大学経済学部濱田武士教授は、「『漁業制度』改革に惑わされる必要はまったくない。これからミッション達成のためドライブを掛けるだけである。これまで以上に漁協と行政、そして役員、職員、組合員の間で常に新しい情報を共有して、意思疎通を図ることが求められる」と前向きにとらえています。4)

漁業改革は私たちの生活にどのように関係するか

漁業改革は、漁業関係者だけの問題ではありません。水産物を消費する私たちにも大きな関わりがあります。それでは、漁業改革により私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。

安定的に水産物を得られる

漁獲量が減少している今、私たちの食を支える魚などの水産物をいつでも安定して購入できることは重要です。2023年度の食用魚介類の自給率は54%と、1964年度の113%のピークから低下傾向にあります。

漁業改革により、新規参入の企業や漁業就業者を増やし、水産資源を適切に管理することで、将来にわたり漁獲量を安定して保つことができます。また、食文化の継承、価格の安定なども、私たちの生活に密接に関係しています。5)

漁業改革とSDGs

最後に、漁業改革とSDGsとの関係を確認します。漁業改革は、目標8「働きがいも経済成長も」、目標14「海の豊かさも守ろう」につながっています。

目標8「働きがいも経済成長も」

目標8「働きがいも経済成長も」は、持続可能な経済成長と働きがいのある仕事を生み出すことを掲げています。

漁業の担い手が減少傾向にある中、漁業改革により企業などが新規参入しやすくなりました。これにより漁業就業者が増えれば、働きがいのある仕事に就くことができ、またそれに伴い経済成長も実現できます。

目標14「海の豊かさも守ろう」

目標14「海の豊かさも守ろう」は、海洋や海洋資源、生態系を管理するなどの取り組みを通じて、持続可能で豊かな海にすることを掲げています。また、漁獲を効果的に規制し、最大限の漁獲量を得られるまで水産資源を回復することなどを目指しています。

漁業改革の1つに、TACを決めて漁獲量を制限することにより、水産資源量を増やす取り組みがあります。生態系を保護するなどの適切な資源管理は、将来的に持続可能で豊かな海を実現することが可能です。そしてそれは漁獲量の確保にもつながります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

漁業改革は減少傾向にある漁獲量の向上を目指し、2020年の漁業法の大改正などを中心に行われました。TACの設定や企業の参入のしやすい制度などがすでに始まっています。

この改革により漁業者は大きな影響を受けていますが、私たちにも無関係ではありません。安定的に水産物を得ることは、より良い食生活を送るためにも重要です。また、漁業者の働きがいや海洋の保全などの点は、SDGsの目標につながります。普段食べている魚介類の将来について、あらためて考える必要がありそうです。

<参考>

1)漁業改革とは

水産政策の改革について:水産庁

漁業法等の一部を改正する等の法律の概要について平成30年12月|農林水産省

2)漁業改革の内容

(3)水産政策の改革(新漁業法等)のポイント:水産庁

密漁を 許さない沿岸密漁の対策について|水産庁資源管理部管理調整課 沿岸・遊漁室

3)漁業改革が必要とされる背景

『令和6年度 水産白書』第2章 我が国の水産業をめぐる動き|水産庁

改正漁業法の制度運用について 令和5年3月|水産庁

4)漁業改革に対する関係者の反応

水産改革関連法が成立 70年ぶりの大改革とは|サクサク経済Q&A|NHK

70年ぶりに改正された漁業法 水産改革を骨抜きにするな 魚も漁師も消えゆく日本 復活の方法はこれしかない Wedge ONLINE

【漁協よ永遠なれ】第3回 「漁業制度」改革に惑わされる必要はない|Sakanadia(サカナディア)|JF全漁連のWEBメディア

5)漁業改革は私たちの生活にどのように関係するか

令和6年度 水産白書 第1章:水産庁

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。