バイオルミネセンス(生物発光)は、ホタルや深海生物が生み出す神秘的な光です。実は、その仕組みには、私たちの暮らしや未来社会に役立つ多くのヒントが隠されています。

バイオルミネセンスの仕組みや応用技術、利用例を多角的な視点で紐解くことで、自然界の知恵と最先端科学がどのように結びつき、持続可能な社会の実現に貢献するのかを探ります。バイオルミネセンスの魅力や仕組みから、新たな発見や気づきが得られるでしょう。

目次

バイオルミネセンス(生物発光)とは

【ゲンジボタル(備中川、井弥の穴付近)】

バイオルミネセンス(生物発光)とは、生物が体内で起こす化学反応によって光を生成し、放出する現象のことです。自ら光を放つ生命の輝きは、古くから人々を魅了し、多くの謎を投げかけてきました。

これは単なる美しい光景ではなく、生命の精巧な仕組みと、生存をかけた戦略の末に獲得されたものです。まずはバイオルミネセンスとはどのようなものなのか確認しておきましょう。

化学反応が生み出す「冷たい光」

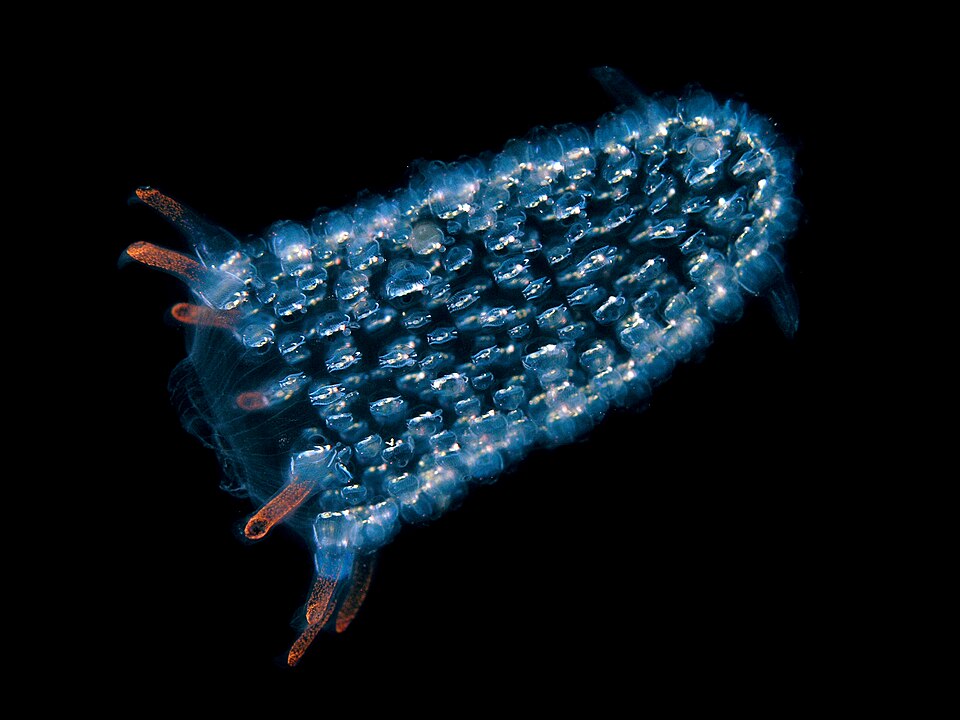

【ヒカリボヤの一種】

バイオルミネセンスの最も際立った特徴の一つは、その光が熱をほとんど発生させない冷たい光、冷光(れいこう)である点です。例えば、私たちが日常で利用する白熱電球は、電気エネルギーの多くが熱として失われ、光に変換されるのはわずか10%程度に過ぎません。

しかし、生物発光におけるエネルギー変換効率は極めて高く、最新の研究では約40%以上が光エネルギーへと変換されると考えられています。この驚異的な効率性は、生物が進化の過程で獲得した、無駄のないエネルギー利用の極致と言えるでしょう。

バイオルミネセンスは、熱によるエネルギー損失が少ないため、生物は自身の体を傷つけることなく、安全に光を生み出すことが可能なのです。

生命活動に深く根差した多様な機能

生物たちが光を放つのには、それぞれ明確な目的が存在します。発光は、単なる生命活動の副産物ではなく、生存戦略に深く組み込まれた重要な機能なのです。

- 異性を惹きつけるための求愛信号

- 獲物をおびき寄せるための疑似餌

- カウンターイルミネーション※

- 敵を驚かせて撃退するための威嚇

など、その役割は多岐にわたります。このように、バイオルミネセンスは生物が生きる環境や生態に応じて、コミュニケーションや捕食、防御のための洗練されたツールとして活用されています。

【蛍光を放つクサリトラザメ】

科学者たちを魅了した探求の歴史

バイオルミネセンスの仕組み解明への道のりは、多くの科学者の情熱によって切り拓かれてきました。その礎を築いたのが、19世紀末に活躍したフランスの薬理学者、ラファエル・デュボア(Raphaël Dubois) です。

彼は、発光する甲虫や二枚貝を用いた実験を通じて、生物発光が特定の化学物質と、それを助ける酵素の反応によるものであることを突き止めました。デュボアは、この反応の、

- 基質となる物質:ルシフェリン

- 反応を起こすための酵素:ルシフェラーゼ

と命名しました。この発見は、生物発光が神の奇跡や魔法ではなく、科学的に解明できる化学現象であることを示し、その後の研究の出発点となったのです。

このように、バイオルミネセンスは、単に生物が光る不思議な現象というだけでなく、生命が、生態系での複雑な役割や生存戦略の末に獲得した、科学的な反応による巧妙な仕組みなのです。では、具体的にどのような生物が、この神秘的な光を放つのでしょうか。

次の章で見ていきましょう。*1)

バイオルミネセンス(生物発光)する生き物の例

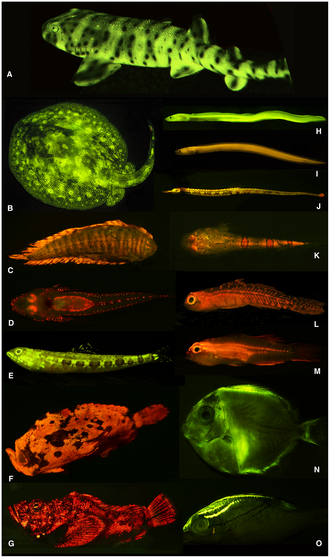

【蛍光海洋魚(バイオルミネセンス)】

真夜中の水辺や深い森、あるいは地球最暗部の深海。生命は驚くほど多彩な舞台で光を放ち、私たちの想像力を刺激し続けています。

この章では、代表的なものから最新の発見まで、5種の光る生物を厳選して紹介します。

ホタル:陸上を彩る光のコミュニケーション

【発光するホタル(日本)】

光る昆虫として最も有名なホタルは、腹部の発光器で点滅を繰り返し、オスとメスが「周波数の合う相手」を探す婚活の信号として利用します。種ごとに光の点滅パターンが決まっており、それを頼りに暗闇の中で互いを見つけ出します。

【メスや幼虫も光る(画像は Lampyris noctiluca のメス)】

幼虫やサナギまで光るのですが、こちらは体内毒を持つことを外敵へ警告するためとも考えられています。

夜光虫(ノクチルカ):海面を染める青白い絨毯

【ヤコウチュウ(夜光虫)】

夜光虫(ノクチルカ)は、海面に青白い光の帯を描く植物プランクトンの一種です。波や船の航跡などの物理的な刺激を受けると、細胞内の化学反応で瞬間的に発光します。

これは、捕食者である動物プランクトンなどを驚かせ、撃退するための防御行動だと考えられています。赤潮の原因となることもありますが、その光は海の生命力を象徴する光景です。

【発光する夜光虫】

チョウチンアンコウ:深海の釣り名人

【ミツクリエナガチョウチンアンコウ】

チョウチンアンコウは、光の届かない深海で、頭上の竿の先にある発光器をルアーのように使って獲物をおびき寄せます。この光は、自ら作り出すのではなく、発光バクテリアを共生させて光らせています。

暗闇の中で獲物を効率的に捕らえるための、驚くべき生存戦略と言えるでしょう。種によっては、仲間とのコミュニケーションにも光を使っていると考えられています。

ヤコウタケ:森で最も明るいキノコ

【ヤコウタケ(八丈島、八丈島植物公園)】

ヤコウタケは、梅雨の時期、朽ち木などに発生し、夜間に緑色の光を放つキノコです。この発光は、虫を引き寄せて胞子を遠くまで運んでもらうため、あるいはキノコを食べる虫の天敵をおびき寄せるためなど、諸説あります。

ホタルと同じくルシフェリン・ルシフェラーゼ反応によるものですが、キノコ特有の物質が使われています。

オワンクラゲ:ノーベル賞のきっかけとなったクラゲ

【加茂水族館で展示されている、オワンクラゲの発光】

オワンクラゲは緑色に美しく光るクラゲで、その発光の仕組みは生命科学の分野に革命をもたらしました。物理的な刺激を受けると、体内の「エクオリン」というタンパク質がカルシウムイオンと反応し、まず青い光を放ちます。

その青い光を「緑色蛍光タンパク質(GFP)」が吸収し、鮮やかな緑色の光に変換して放出しているのです。下村脩博士が発見したこのGFPは、細胞内の目印として利用され、2008年のノーベル化学賞受賞に繋がりました。

オワンクラゲが光る主な目的は、

- 驚かせて咄嗟の逃走機会を作る

- 自身を襲う小型捕食者を狙うより大型の捕食者を引き寄せて結果的に自己防衛につなげる

などの、捕食者への防御反応と考えられています。

深海ザメの最新報告:キタフィンサメほか

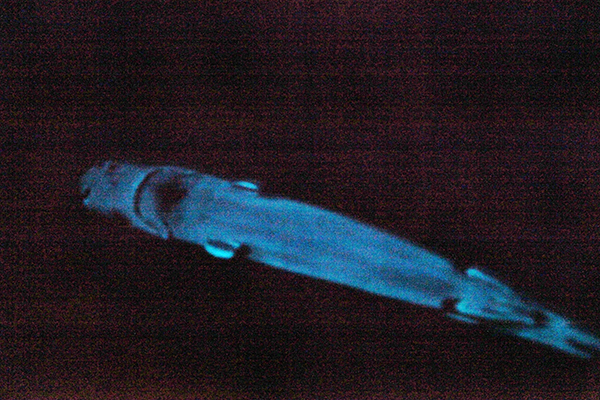

【カラスザメのと発光したお腹】

近年の研究で、これまで知られていなかった多くの深海ザメが発光することが判明しました。全長2m近くになるキタフィンサメは、発光する脊椎動物としては最大級です。

腹側を光らせて自身の影を消すカウンターイルミネーションによって、下から狙う捕食者から身を隠したり、獲物に気づかれにくくしたりしていると考えられています。

これらの発光生物たちは、単なる「光る不思議」ではなく、それぞれの進化や生存戦略の結晶です。次の章では、その発光がどのような化学的仕組みによって起こるのかを解説していきます。*2)

バイオルミネセンス(生物発光)の仕組み

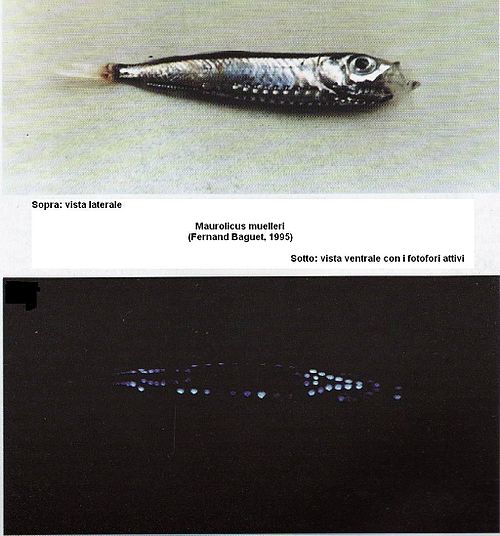

【キュウリエソ属の一種Maurolicus muelleri(ムネエソ科)とその発光器】

バイオルミネセンスが暗闇で美しく輝く秘密は、体内で起こる驚くほど精密な化学反応にあります。このような発光生物の神秘的な光がどのような化学反応によって生まれるのか、見ていきましょう。

発光反応の基本仕組み:ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応

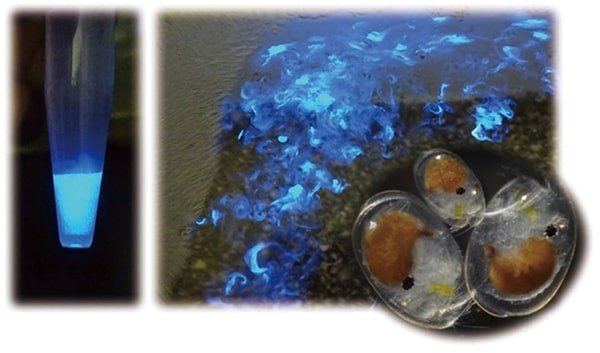

【左:試験管内での人工ルシフェリン・ルシフェラーゼによる発光再現実験。左:ウミホタルの発光の様子とウミホタルの拡大図。大きいもので約3 mm程度。】

バイオルミネセンスの中心となるのは、ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応と呼ばれる化学反応です。ルシフェリンとは発光のもととなる物質、ルシフェラーゼとはその反応を助ける酵素のことを指します。

19世紀末のフランスの研究者ラファエル・デュボアが命名したこの二つの物質は、まさに光を生み出すコンビネーションといえるでしょう。

ホタルの発光では、まずルシフェリンがATP(細胞のエネルギー源)およびマグネシウムイオンと結合し、ルシフェリルAMP中間体という物質を形成します。この段階ではまだ光は放たれません。

続いて、この中間体が酸素と反応し、オキシルシフェリンという発光体が生成されます。このオキシルシフェリンは、エネルギーの高い励起状態にあり、安定な状態に戻る際に余分なエネルギーを光として放出するのです。

エネルギー変換の驚異的な効率性

ホタルの発光に代表されるバイオルミネセンスが注目される理由の一つは、そのエネルギー変換効率の高さにあります。最新の研究では、ホタルの発光における量子収率は約41%と報告されており、これは従来考えられていた90%以上という値からは下方修正されたものの、依然として人工の照明と比べて驚異的な数値です。

この効率性の秘密は、発光する光が冷光である点にあります。白熱電球では電気エネルギーの約90%が熱として失われ、光になるのは10%程度に過ぎません。しかし、ホタルの発光では放射する光の20%以下しか熱放射を起こさないため、エネルギーが無駄なく光に変換されているのです。

これにより、ホタルは自身の体を熱で傷つけることなく、安全に光を生み出すことができます。

ルシフェラーゼの精密な触媒作用

発光反応においてルシフェラーゼが果たす役割は、単なる化学反応の触媒を超えています。X線結晶構造解析を用いた研究により、ルシフェラーゼが発光の色を制御する巧妙な仕組みが明らかになりました。特に重要なのは、288番目のアミノ酸(イソロイシン)の働きです。

この288番目のイソロイシンは、発光直前の段階で発光体であるオキシルシフェリンを、まるで手で包み込むようにしっかりと固定します。この固定により、化学エネルギーが熱として無駄に逃げることを防ぎ、効率よく光エネルギーへと変換されるのです。

研究者がこのイソロイシンをより小さなアミノ酸に置き換えると、オキシルシフェリンの固定が不十分になり、発光色が黄緑色から赤色に変化することも確認されています。

バイオルミネセンスは、化学反応によってエネルギーを光に変換する洗練されたシステムであり、その効率性と精密性は現代の科学技術においても学ぶべき点が多く含まれているといえるでしょう。*3)

発光生物はなぜ光るのか

【オワンクラゲの発光】

生物が自ら光を生み出す能力は、単なる偶然の産物ではありません。その輝きには、厳しい自然界を生き抜くための、驚くほど巧みで多様な目的が隠されています。

暗闇が支配する深海から、夏の夜の草むらまで、光は生命にとって強力なツールとなり得るのです。

ここでは、生物たちが光を操る具体的な理由を、3つの主要な役割に分けて探っていきましょう。

①生存戦略としての発光

生物の発光による防御機能は、多くの研究によって明らかにされています。例えば、八放サンゴの発光は約5億4000万年前の共通祖先まで遡ることができ、カンブリア爆発の時期に深海での食物連鎖が複雑化する中で、対捕食者用の防御機構として発光能力が獲得されたと考えられています。

他にも深海では、発光することで、

- 小魚を引き寄せ捕食

- より大型の魚を引き寄せ、結果的に自己防衛につなげる

などが可能になります。

ホタルの発光においても、防御機能は重要な役割を果たしています。研究によると、ホタルの発光が捕食を軽減するメカニズムとして、

- 光るものを食べないという捕食者の性質の利用

- 突然光ることによる捕食者への威嚇効果

- 化学防御物質を持つ不味いホタル類では警告としての発光

などが考えられています。

②捕食活動における発光の利用

発光生物の中には、光を武器として狩りに活用する種も存在します。この戦略は特に、太陽光が届かない深海環境において強力な効果を発揮します。

チョウチンアンコウは、発光を使った捕食戦略の代表例です。彼らは頭部にある「イリシウム」という釣り竿のような器官の先端に「エスカ」と呼ばれる発光器官を持っており、これを釣り竿のように使って狩りをします。発光器官には何百万もの生物発光バクテリアが住んでおり、青緑色の光を発して獲物を誘引します。

小魚のような深海生物は、その光を見ると興味を示して泳ぎ寄ってくるため、アンコウは砂地に隠れてルアーだけを出して待ち、他の生物が近づいてくると巨大な口を開いてひとのみにします。

③繁殖とコミュニケーションのための発光

ホタルの発光によるコミュニケーションは、最も理解が進んでいる例の一つです。研究によると、ヘイケボタルでは草に止まっているオスと交尾後のメスは約1秒間の発光の間に4〜5回瞬きをしますが、交尾前のメスは瞬かずに短く発光することが明らかになっています。オスは瞬きが小さく、発光時間が短い光により強く誘引されるため、瞬かないことで交尾できるメスを見つけているのです。

【サフィリナの発光】

海洋生物においても、発光によるコミュニケーションは重要な役割を果たしています。サフィリナという微小甲殻類では、雄のみが特殊な構造色による発光・透明化を示し、回転しながら泳いできらきら光らせることで雌にアピールしていると考えられています。

このように発光生物の発光は、単なる美しい現象ではなく、生存競争の中で進化してきた高度な生存戦略なのです。捕食者からの防御、効率的な狩り、そして繁殖活動の成功という3つの重要な目的を達成するために、生物たちは発光という貴重な能力を獲得し、活用しているのです。*4)

バイオルミネセンス(生物発光)の利用例

【ヒカリコメツキの幼虫が発光しているシロアリ塚】

バイオルミネセンスの驚くべき仕組みは、科学技術の力によって私たちの生活を支え、未来を切り拓くための重要な鍵として活用され始めています。かつては自然の神秘でしかなかった生命の光が、医療から環境、さらには未来のエネルギー分野に至るまで、革新的なソリューションを生み出しているのです。

医療・診断分野での革新的応用

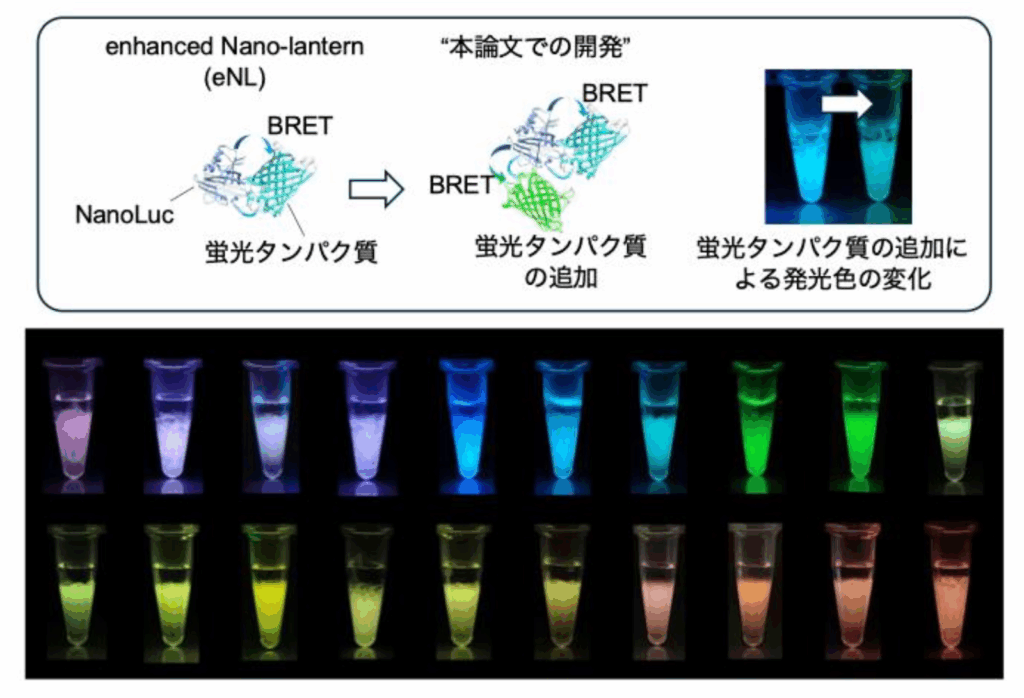

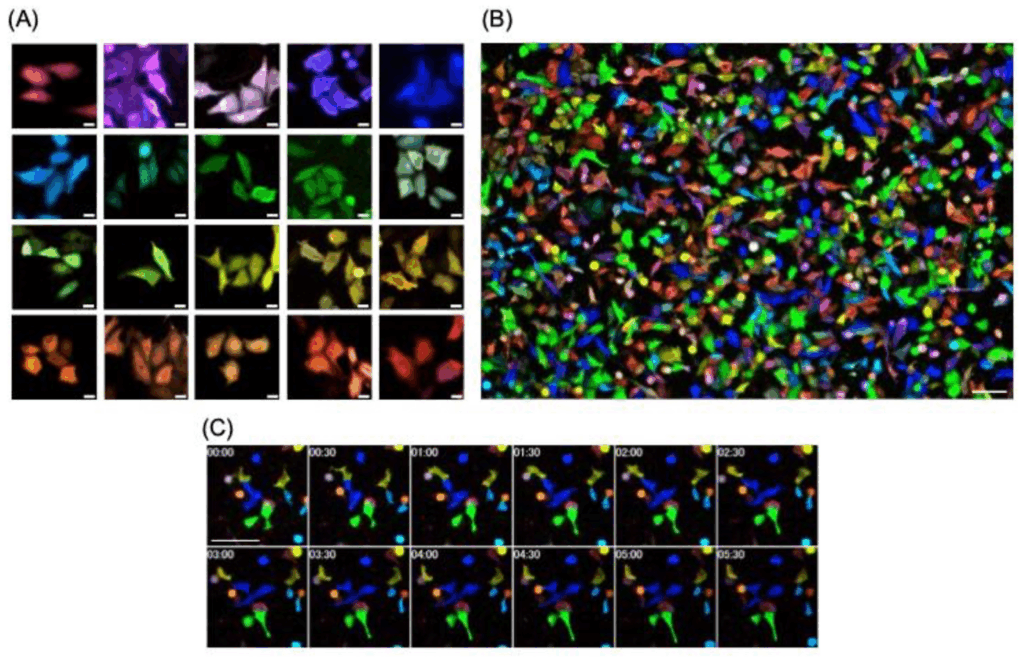

【20色の生物発光タンパク質 “eNLEX”】

【eNLEXを導入したヒト培養細胞の生物発光観察】

医療分野において生物発光技術は、特に診断精度の向上と患者への負担軽減において革命的な進歩をもたらしています。この分野では、主にルシフェラーゼ酵素と緑色蛍光タンパク質(GFP)の2つの技術が中心的な役割を果たしています。

特に注目すべき成果の一つは、大阪大学の永井健治教授らが開発した「ナノ-ランタン」という発光タンパク質システムです。この技術では、ウミシイタケ由来の化学発光タンパク質と高効率蛍光タンパク質をハイブリッド化することで、従来比10倍以上の明るさを実現しています。

がん組織にこの発光マーカーを導入することで、生きたマウス体内でがん細胞の動きをリアルタイムで観察することが可能となり、がん診断・治療への大きな貢献が期待されています。

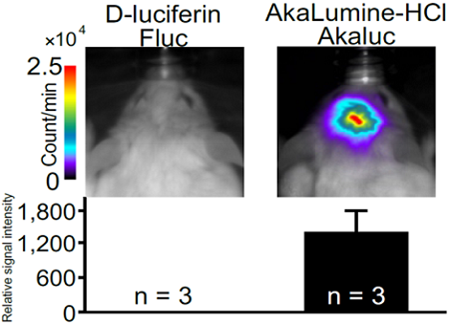

【AkaBLI」を用いたマウス線条体の発光シグナル】

さらに近年では、東京工業大学で開発された「TokeOni(AkaLumine-HCl)」という近赤外発光基質が医療診断に革新をもたらしています。この技術は677nmの近赤外光で発光するため、従来の560nm発光システムと比較して生体組織の深部まで光が届きやすく、マウスの骨転移モデルにおいて従来のD-ルシフェリンより5.2倍強いシグナルを生成することが確認されています。

これにより、体の深部にあるがん細胞をより高感度に検出することが可能になっています。

緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見者である下村脩博士の研究成果も、現代医療に広く応用されています。GFPは外部からの励起光の照射だけで蛍光を発するため、

- がん細胞の増殖や転移の様子

- アルツハイマー病での神経細胞死の観察

など、病気そのものの理解に役立つだけでなく、治療への効果も期待されています。例えば、がんの手術時に転移のあるリンパ節だけを見分けて切除する技術にも活用されています。

産業・環境分野での実用的展開

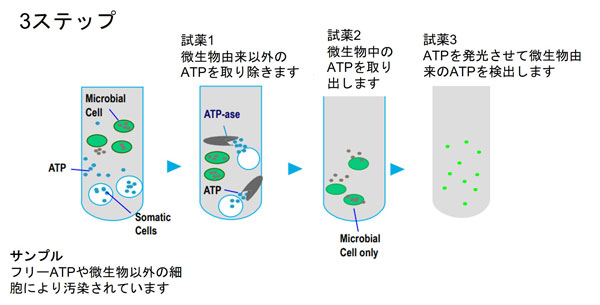

産業分野では、生物発光技術が食品安全や環境監視において重要な役割を果たしています。特にATP(アデノシン三リン酸)測定による微生物検出技術は、食品業界で急速に普及しています。

【「ルミテスターPD-30」「ルシパックA3 Surface」「ルシパックA3 Water」】

ATP測定による微生物検出システムでは、すべての生物が持つATPを発光で検出することで、微生物の存在を迅速に確認できます。従来の培養法では結果が出るまでに1~5日要していましたが、ATP測定法では約10秒で結果を得ることができ、食品の安全性確認が大幅にスピードアップされています。

キッコーマンバイオケミファが開発した「ルミテスター&ルシパック」による検査では、菌の存在だけでなく食品残渣などの有機物汚れも同時に検出でき、食中毒予防において極めて有効な手段となっています。

【ATPバイオルミネッセンスの測定方法】

乳製品・食品・飲料業界向けには、「イノベートシステム」という無菌検査スクリーニングシステムが実用化されています。このシステムでは96ウェルマイクロプレートを使用し、30分で微生物による製品汚染を判定することが可能です。従来の製品リリースには2~7日を要していましたが、この技術により大幅な時間短縮と在庫コストの削減を実現しています。

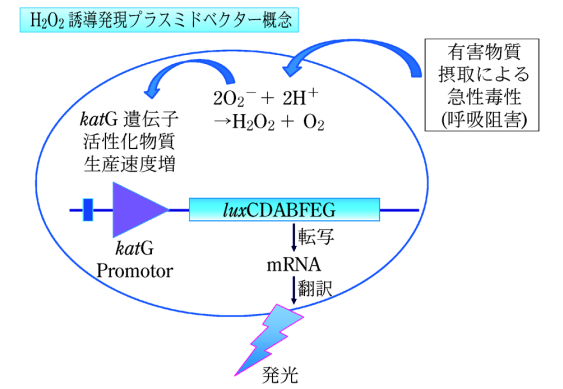

【遺伝子組換え生物発光大腸菌を用いる毒性物質モニタリングの例】

環境監視分野では、発光バクテリアを用いた毒性物質のモニタリングが注目されています。海洋性発光バクテリアVibrio fischeriの生物発光性を利用することで、大気汚染物質や水質汚染物質の毒性を簡便に評価することができます。この技術は、従来の化学分析では得られない生態系への影響に関する情報を提供し、環境汚染物質の迅速な評価方法として期待されています。

最先端研究と未来技術への展望

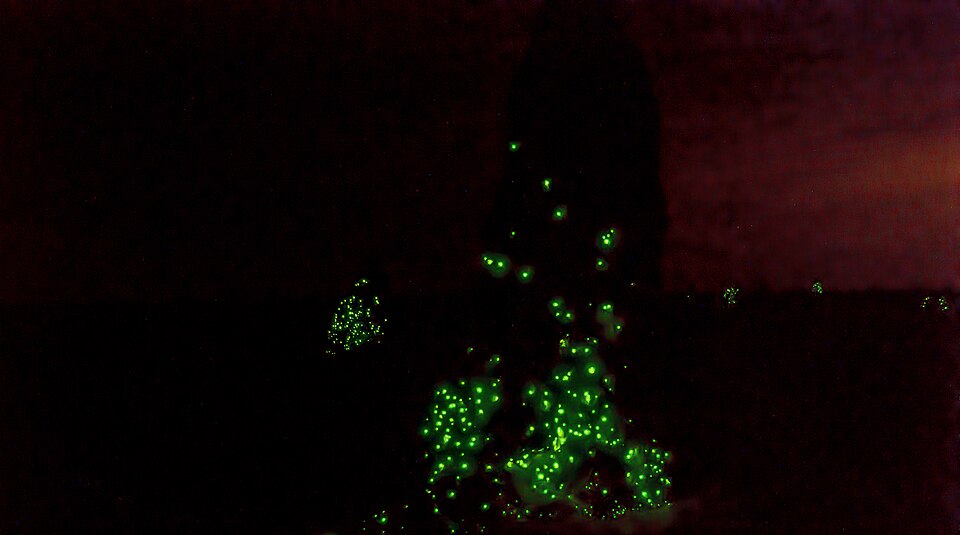

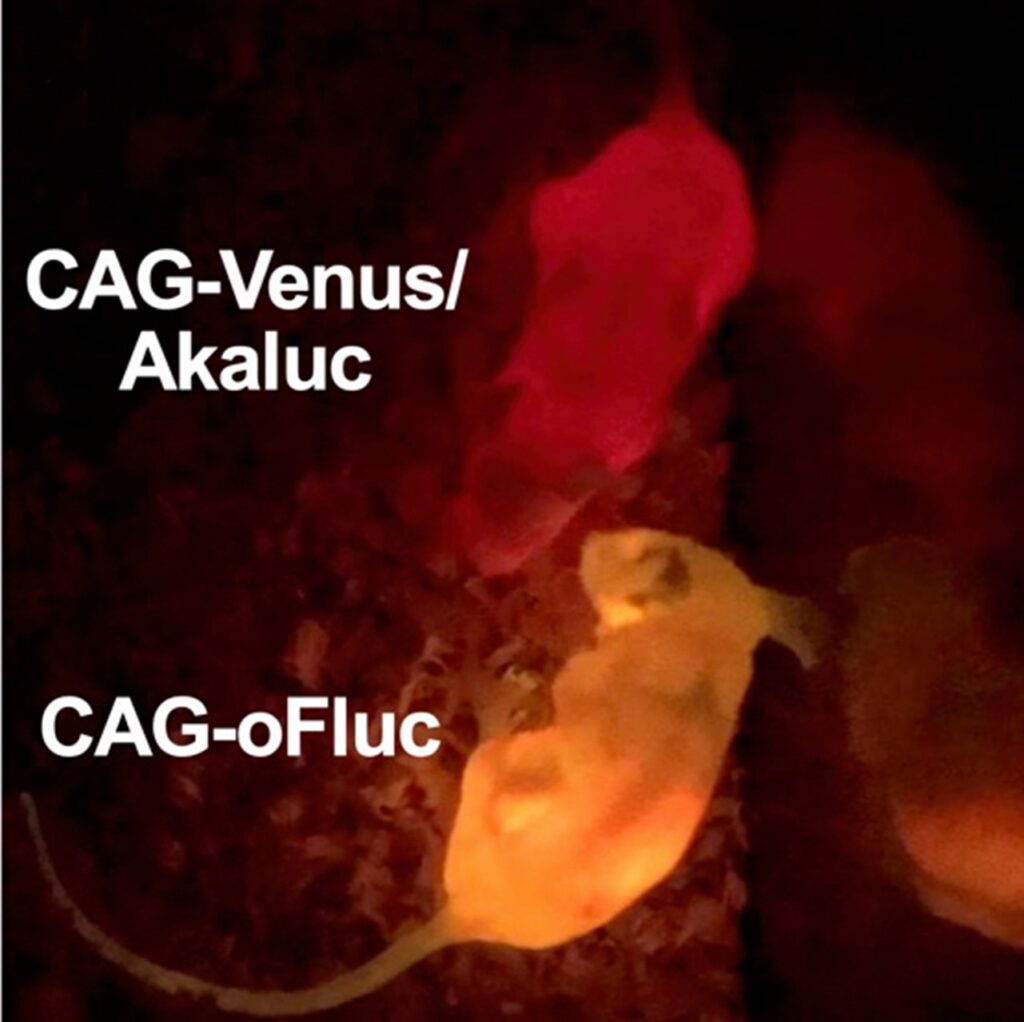

【黄色(CAG-oFluc)と暗赤色(CAG-Venus/Akaluc)に発光するマウス】

最新の生物発光研究では、より実用的で多様な応用を目指した技術開発が進んでいます。理化学研究所では2023年に、肉眼でも観察可能なほど明るく発光する遺伝子改変マウス系統の開発に成功しました。これらのマウスは異なる波長(黄色と深赤色)で発光し、同一個体内の二つの標識組織を同時に検出することが可能になっています。

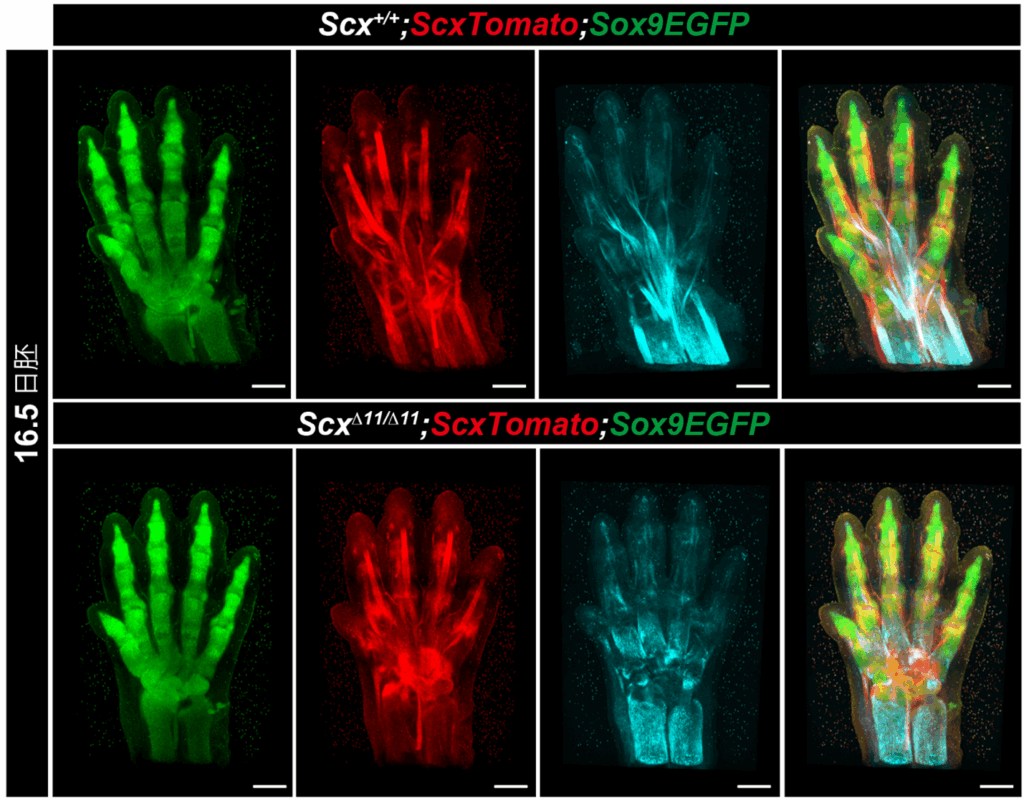

【バイオルミネセンスによるScx欠失マウスのおける腱の成熟不全の可視化】

2018年には、理化学研究所の宮脇敦史チームが開発した人工生物発光システム「AkaBLI」が注目を集めました。この技術は従来の発光システムと比べて100~1,000倍の検出能力を持ち、マウスの線条体や海馬の神経細胞活動を、無麻酔かつ自由行動の状態で観察することに成功しています。さらに、マーモセット(霊長類)での応用も実現しており、高等動物の高次脳機能研究への道を開いています。

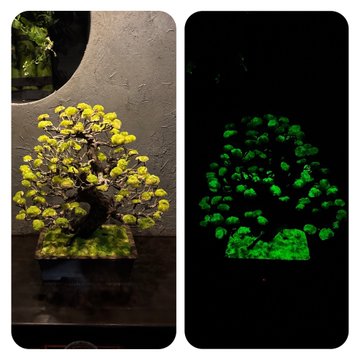

【大阪万博に展示された「光る植物」】

産業応用に向けた研究では、永井教授らが「光る街路樹」という壮大なプロジェクトに挑戦しています。葉そのものが自ら光る樹を街路樹として利用することで大幅な省エネを実現し、CO2削減による温暖化阻止への貢献を目指しています。

現在は生物多様性保護のための法規制が課題となっていますが、遺伝子組み換え植物の拡散を防ぐ技術開発と合わせて研究が進められています。

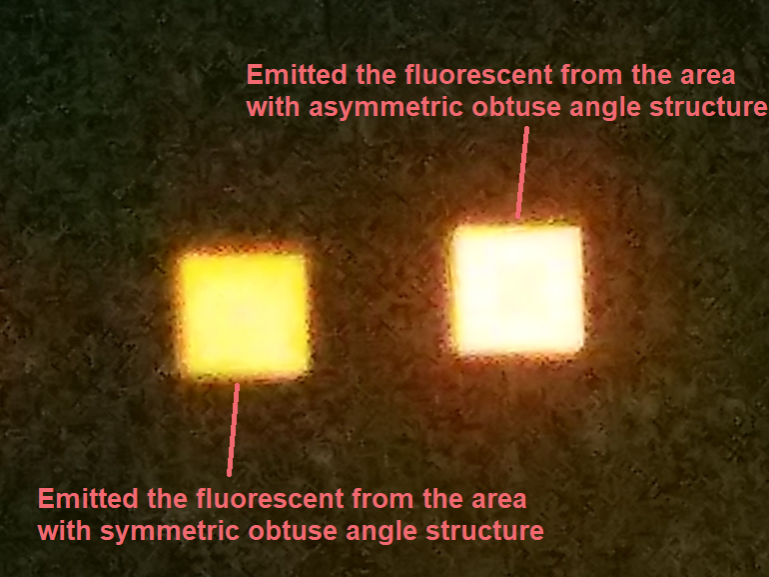

【対称構造と非対称構造(ホタル発光器の模倣)から放出された光の比較】

また、LED照明技術においても生物発光からのヒントが活用されています。ペンシルバニア州立大学の研究では、ホタルの発光器の非対称マイクロ構造を模倣したLED表面構造により、光抽出効率を約90%改善することに成功しています。この技術は、生物の進化が生み出した高効率発光システムを人工照明に応用した優れた例といえるでしょう。

このように、生物発光技術は、その高効率性と環境適合性により、

- 医療診断の精度向上

- 食品安全の確保

- 環境監視の迅速化

- エネルギー効率の向上

など、人類社会の様々な課題解決に貢献しています。今後も基礎研究の進展とともに、より多様で実用的な応用技術の開発が期待され、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術基盤となることでしょう。*5)

人間はバイオルミネセンス(生物発光)なのか?

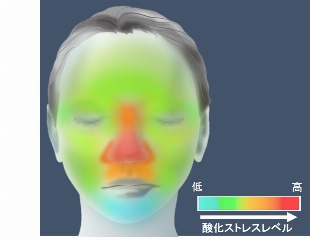

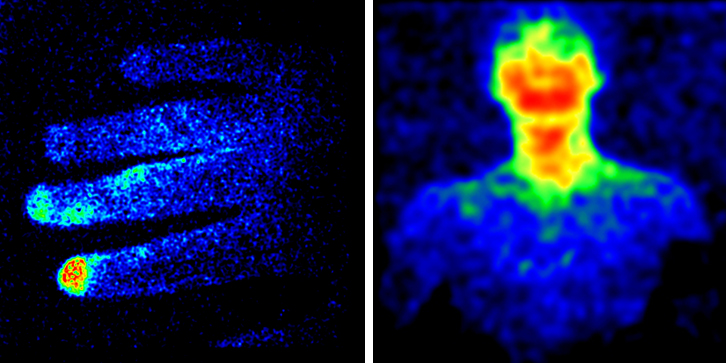

【左:バイオフォトンの可視化 右:全顔の酸化ストレスレベル(50人の平均)】

結論から言って、厳密なバイオルミネセンスの定義に照らし合わせれば、人間は生物発光をする生物ではありません。しかしながら、人間を含むすべての生物は、実は極めて微弱な光を放出しているという興味深い事実があります。

バイオルミネセンスの科学的な基準、人間の体から放出される微弱な光の正体、そして本当の意味での生物発光との違いについて焦点を当てていきましょう。

バイオルミネセンスの科学的定義と人間の発光

生物発光(バイオルミネセンス)とは、生物が化学的エネルギーを光エネルギーに変換する化学反応の結果として光を発する現象を指します。この定義において最も重要なのは、

- 特定の化学反応システムによる意図的な発光

という点です。

真の生物発光には、ルシフェリンという発光基質とルシフェラーゼという発光酵素による特異的な化学反応が必要です。ホタルの場合、ルシフェリンがルシフェラーゼの触媒作用により、ATP(アデノシン三リン酸)と酸素の存在下で酸化され、その過程で励起状態のオキシルシフェリンが生成されます。

このオキシルシフェリンが基底状態に戻る際に光を放出するのが、真の生物発光メカニズムです。

発光生物は地球上に約4,000~5,000種類存在するとされていますが、興味深いことに植物、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類には発光する種が知られていません。人間を含む哺乳類が真の生物発光能力を持たないことは、進化の過程でこのような特殊な発光システムを獲得する必要がなかったことを示しています。

例えば、ヒカリゴケ(Schistostega pennata)という植物の光る仕組みは、生物が化学反応で自ら光を生み出すバイオルミネセンスとは異なります。ヒカリゴケは暗所に生える際、原糸体表面にレンズ状の細胞を発達させ、周囲に僅かにある外光を集光・反射して緑金色に輝いて見せる「集光反射」現象を利用しています。

【ヒカリゴケの発光】

しかし、これで話が終わるわけではありません。実は人間を含むすべての生物は、バイオフォトン(生物フォトン)と呼ばれる極めて微弱な光を常に放出していることが科学的に確認されています。この現象は1950年代から研究されており、近年では高感度な検出装置により詳細な観察が可能になっています。

人間が放出する微弱な光「バイオフォトン」の正体

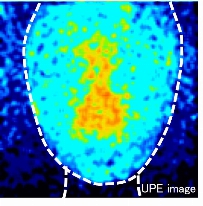

人間の体から放出される光は、バイオフォトンまたは超微弱光子放出(UPE: Ultraweak Photon Emission)と呼ばれる現象です。この光は人間の目で知覚できる強さの約1,000分の1という極めて微弱なもので、特殊な高感度カメラでのみ検出することができます。

【東北工大電気電子工学科小林研究室によるバイオフォトンの画像化】

東北工業大学による研究では、人間は夕方頃に最も強い光を発し、夜間に最も光が抑制されることが判明しています。また、最も光っていた体の部位は頬、額、首といった部分でした。

最も光っていた部位は、サーモグラフィーで最も高い熱を示すエリアとは一致しておらず、これは体温による熱放射とは異なる現象であることを示しています。

バイオフォトンの発生メカニズムは、細胞内のミトコンドリアがエネルギーを生成する際に生じる活性酸素が鍵を握っています。

- 活性酸素が過剰になると酸化ストレスが引き起こされる

- これによって電子の励起と移動プロセスが誘発

- 結果的にバイオフォトンが生じる

と考えられています。

カナダのカルガリー大学による最新の研究では、生きたマウスと死んだマウスを比較した実験により、生きている間のみバイオフォトンが放出されることが確認されました。生きているマウスの体全体から光が放出される一方、死んだマウスではほとんど光が見られず、この現象が生命活動に直接関連していることが明らかになっています。

真の生物発光と人間の発光の根本的違い

バイオルミネセンスと人間のバイオフォトン放出には、根本的な違いがいくつか存在します。まず、目的の違いが挙げられます。

ホタルや深海生物のバイオルミネセンスによる発光は、コミュニケーション、捕食、防御といった特定の生物学的目的を持った機能です。一方、人間のバイオフォトン放出は細胞代謝の副産物として生じるもので、特定の生物学的目的を持たない現象と考えられています。

また、光の強度にも大きな差があります。ホタルの発光は肉眼で容易に観察でき、その発光効率は約90%に達します。対照的に、人間のバイオフォトンは極めて微弱で、特殊な機器でのみ検出可能です。

さらに、制御性においても違いが見られます。発光生物は必要に応じて発光を制御することができますが、人間のバイオフォトン放出は意図的にコントロールすることができないと考えられています。

この制御の有無は、生物発光が進化的に獲得された機能であるか、単なる代謝の副産物であるかを区別する重要な指標となります。

光を発する化学的システムも大きく異なります。真の生物発光はルシフェリン-ルシフェラーゼ反応という特異的な酵素システムによるものですが、人間のバイオフォトンは活性酸素による酸化反応の結果として生じる非特異的な発光です。

つまり、科学的定義に基づけば、人間は真の意味での生物発光を行う生物ではありません。しかし、すべての生物が微弱ながらも光を放出しているという事実は、生命現象の奥深さと複雑さを示す興味深い発見といえるでしょう。

人間の体から放出されるバイオフォトンは、将来的には健康状態の監視や病気の早期発見に活用される可能性も秘めており、生命科学の新たな分野として注目を集めています。*6)

バイオルミネセンス(生物発光)とSDGs

【ナンキョクオキアミの発光】

生物の持つ効率的でクリーンなエネルギー利用であるバイオルミネセンスは、自然との共生や持続可能性を目指すSDGsの理念と深く共鳴します。その仕組みを応用した技術は、エネルギー問題や環境保全、人々の健康福祉といった分野で、革新的な解決策をもたらす可能性を秘めています。

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を

バイオルミネセンスの発光原理は、すべての人々の健康を守り、福祉を促進するための医療技術に深く貢献しています。特に、ルシフェラーゼなどの発光物質を「マーカー(目印)」として利用する技術は、病気のメカニズム解明や新しい治療薬の開発に不可欠です。

この技術により、研究者はがん細胞の増殖や転移の様子、あるいは新薬が体内の目的の場所へ届いているかをリアルタイムで可視化できます。病気の進行を正確に追跡し、薬の効果を精密に評価できることは、より効果的で副作用の少ない治療法の確立につながり、世界中の人々の健康的な生活の実現を支えています。

SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

バイオルミネセンスは、化学エネルギーの大部分を熱として失うことなく光に変換する驚異的なエネルギー効率を誇ります。この自然界の知恵による省エネ技術は、クリーンエネルギーの開発において大きなヒントを与えてくれます。

現在、発光バクテリアや藻類を利用した電力不要の照明、あるいは遺伝子技術で自ら光る植物といった研究が進められています。これらの「生物照明」が実用化されれば、照明分野における電力消費とそれに伴うCO2排出量を劇的に削減し、持続可能なエネルギーシステムの構築に大きく貢献することが期待されるでしょう。

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

バイオルミネセンス技術は、海洋環境の保全においても重要な役割を果たします。例えば、特定の汚染物質に触れると光が変化する発光バクテリアを利用したセンサーは、海洋汚染を迅速に検知するための有効なツールです。

この技術を用いれば、有害な化学物質や石油の流出などを早期に発見し、被害が拡大する前に対策を講じることが可能になります。海洋生物の宝庫である海の豊かさを次世代に引き継ぐため、生物の光が海の健康状態を知らせる監視役として活躍しているのです。

生物発光は、自然界の究極の高効率システムとして、SDGsが目指す持続可能な社会構築のための重要なヒントを与えてくれます。その原理を応用した技術は、医療・エネルギー・環境保全の分野で地球規模の課題解決に貢献する大きな可能性を秘めているのです。*7)

>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【ヒカリキノコバエの光のカーテン】

バイオルミネセンス(生物発光)は、生物が長い進化の過程で獲得した高効率な発光システムであり、現代社会が直面する医療、エネルギー、環境問題に対する革新的な解決策を提供する技術として注目されています。この現象は、単なる自然界の美しい現象を超えて、持続可能な未来の実現に向けた重要な技術基盤となりつつあります。

しかしその一方で、私たちの作り出す人工の光が「光害」となり、ホタルのような発光生物の生態系を脅かしている現実も忘れてはなりません。パナソニックのような企業がホタルに優しい照明を開発しているように、自然から学ぶだけでなく、自然を守るための技術開発も同時に求められているのです。

【東京ガーデンテラスのホタルにも影響が少ない照明】

バイオルミネセンスの応用技術が真に世界の未来を照らすためには、先進国における省エネ技術としてだけでなく、例えば開発途上国における安価で電力不要な水質汚染センサーとしてなど、地域のニーズに応じた形で普及させることが不可欠です。また、バイオルミネセンスのような技術について知ることは、自然の精巧な仕組みへの敬意を深め、持続可能な未来へのヒントを見つけることにもつながります。

私たちの社会は、生命の輝きから何を学び、どのように共生していくべきでしょうか。自然が示す希望の光に目を向け、より良い未来を共に創造していきましょう。*8)

<参考・引用文献>

*1)バイオルミネセンス(生物発光)とは

WIKIMEDIA COMMONS『真庭市 ホタル(井弥の穴前)』

Wikipedia『クサリトラザメ』Wikipedia『生物発光』

Wikipedia『ルミネセンス』

Wikipedia『ルシフェラーゼ』

近江谷克裕『発光生物の光る仕組みとその利用』(2016年)

近江谷 克裕『発光タンパク質』(2008年12月)

日本ガイシ『なぜ光る!? 生物の光が未来を救う?』

東邦大学『「発光生物」 【2007年4月号】』(2007年4月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『見えてきた!深海サメの光る理由』(2016年4月)

*2)バイオルミネセンス(生物発光)する生き物の例

Wikipedia『ルミネセンス』

Wikipedia『ホタル』

黒潮生物研究所『ノクチルカ シンチランス 微細藻類 | 渦鞭毛藻類』

Wikipedia『ヤコウチュウ』

WIKIMEDIA COMMONS『BMC – Ceratiidae-Cryptopsaras.couesii』

Wikipedia『ヤコウタケ』

Wikipedia『鶴岡市立加茂水族館』

CURIOUSTEM『Did you know some jellyfish glow?』

NAUTILUS『Why Do Jellyfish Glow?』(2016年12月)

産業技術総合研究所『目指せノーベル賞!じつは謎だらけ「発光生物」のミステリー「進化していない」からこそ光る!?』

中部大学『発光生物学研究室』(2019年)

CNN World『Scientists have taken the first ever picture of a glow-in-the-dark shark』(2021年3月)

sunshaine aquarium『深海は発光するいきものだらけ!? どうして深海生物は発光するの?』(2019年12月)

日本生物工学会『ホタル生物発光の多色化への挑戦』(2014年)

山梨大学『ホタルの光が試験管の中で?』(2024年2月)

近江谷 克裕,中島 芳浩『蛍の光の基礎研究から製品科学研究へ』(2008年)

NATIONAL GEOGRAPHIC『深海の「光るサメ」を新たに発見、脊椎動物で最大 ヨロイザメなど3種が発光する仕組みを研究』(2021年3月)

Wikipedia『ヨロイザメ科』

現代ビジネス『じつは、あまり知られていない…「食べられないため」に光らせている、魚たちの「驚愕の生存戦略」』(2024年12月)

日本経済新聞『「光って身を隠す」深海魚ハダカイワシ』(2019年11月)

岩国市ミクロ生物館『ノクチルカ(Noctiluca)属』

筑波大学『渦鞭毛植物門 ヤコウチュウ綱 ヤコウチュウ目 ヤコウチュウ科 ヤコウチュウ(夜光虫)Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid et Swezy 1921』

Wikipedia『ミツクリエナガチョウチンアンコウ』

*3)バイオルミネセンス(生物発光)の仕組み

Wikipedia『発光器』

JAXA『タンパク質の「構造」が紐解く生物発光 基礎の探究が社会への応用につながる』(2025年4月)

SPring-8/SACLA『ホタルの発光酵素(ルシフェラーゼ)の発光色制御機構の構造生物学的解明 Structural Basis for the Color Control Mechanism in Firefly Luciferase』

東京大学『「理論・実験の融合研究:ルシフェリン−ルシフェラーゼ反応」』(2024年3月)

京都大学『発光酵素反応の構造生物学研究』(2019年9月)

丹羽 一樹『生物発光とルシフェラーゼの科学』(2015年)

名古屋大学『”ホタルの光”を簡便に合成する方法を開発! ~病原菌の検出などに使う発光物質ルシフェリンを環境にやさしく製造~』(2024年12月)

Wikipedia『ルシフェラーゼ』

Wikipedia『ルシフェリン』

Wikipedia『酵素反応速度論』

国立大学56工学系学部『化学発光(ケミルミネッセンス)』(2018年10月)

理化学研究所『ゲンジボタルの発光現象の仕組みをとらえる- 世界最大の放射光施設 SPring-8 の光が解き明かす小さな光の謎 -』(2006年3月)

理化学研究所『Pring-8が明かす ホタルが発光するしくみ ホタルはなぜ光る』

平野 誉『化学発光と生物発光の基礎化学』(2016年8月)

呉 純, 大 場 裕一,ほか『有機化学の目で見た生物発光イ ミダゾ ピラジ ノン系発光 を中心 に』(2001年)

丹羽 一樹,中島 芳浩,近江谷 克裕『発光甲虫プローブを用いた細胞機能解析』(2015年12月)

*4)発光生物はなぜ光るのか

UNIVERSITY OF CALIFORNIA『How glow-in-the-dark jellyfish inspired a scientific revolution』(2020年4月)

Wikipedia『Sapphirina』

産業技術総合研究所『目指せノーベル賞!じつは謎だらけ「発光生物」のミステリー「進化していない」からこそ光る!?』(2019年1月)

日本生物物理学会『「光をシグナルとするセンシング:光る生物はなぜ光るのか」』

全国ホタル研究会『ホタルの発光とハエトリグモの捕食Fireflyflashingandjumpingspiderpredation』(2020年)

Science Portal『求愛の成否、鍵握るのは…ヘイケボタル、瞬き手がかりに交尾 中部大など』(2023年3月)

Chem-Station『光学迷彩をまとう海洋生物―その仕組みに迫る』(2016年3月)

JST『甲虫生物ルミネセンスは空中捕食者を放出する【JST・京大機械翻訳】』(2022年2月)

Wikipedia『警告色』

中部大学『光るカタツムリをタイで発見─ 80 年ぶり世界で2例目 同時 5 種で確認 ─』(2023年9月)

慶応大学『ヘイケボタルは光の「またたき」で会話することを実験で解明-環境変化による減少を食い止める糸口として期待-』(2023年2月)

柄谷 肇『発光細菌の発光分子メカニズム及びストレス応答性バイオセンサーとしての細菌生物発光』(2018年12月)

名古屋大学『暗い海に光をもたらす発光生物 クシクラゲが深海性発光物質の生産者であることを発見』

sunshine aquarium『深海は発光するいきものだらけ!? どうして深海生物は発光するの?』(2019年12月)

日本経済新聞『深海生物なぜ光る? 逆に目立たず身を隠す、仲間集めも』(2024年9月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『【動画】青くきらめく生物「海のサファイア」虹色に光るコガネウロコムシや蛍光ウミガメなど光る海の生き物6選』(2017年4月)

*5)バイオルミネセンス(生物発光)の利用例

Wikipedia『コメツキムシ』

大阪大学『20色に光る細胞の同時観察を実現!複数の細胞活動を追跡する新しい手法を確立 細胞個性の解析に期待』(2025年1月)

FIJIFILM『生体内深部イメージングを実現 AkaLumine-HCl (TokeOni)』

kikkoman『わずか10秒で見えない汚れが測定できる!ATPふき取り検査用測定器“ルミテスター”専用の新試薬「ルシパック A3」新発売!~世界初! ATP+ADP+AMPの同時測定が可能な試薬を商品化(※1)~』(2017年3月)

セントラル化学貿易『無菌検査スクリーニングシステム InnovateTM イノベートシステム』

JSAC『発光バクテリアを用いたバイオアッセイによる環境汚染物質のモニタリングに関する新展開』(2014年12月)

つくば科学万博記念財団『光るマウス誕生!ーホタルの遺伝子を導入し、生体内部の観察を可能に(理化学研究所バイオリソース研究センター 阿部 訓也)』(2014年1月)

広島大学『【研究成果】“光る”遺伝子改変マウスで探る腱・靱帯が筋骨格をつなぐしくみの解明 〜体を動かす組織の成り立ちを立体的に“見える化”し、疾患研究の新たな糸口に〜』

大阪大学 X『大阪・関西万博×阪大『未来の侘び寂び』、輝いてます。』(2025年4月)

The Pennsylvania State University『Firefly-inspired surfaces improve efficiency of LED lightbulbs』(2019年2月)

NEDO『世界初、100%に近い量子収率で水を分解する光触媒を開発―収率低下要因を完全に抑える高活性な光触媒の設計指針―』(2020年5月)

NEDO『海外技術情報』(2021年10月)

近江谷 克裕『バイオ発光デバイスの可能性』(2006年)

大阪大学『「光るタンパク質」で医療やエネルギー問題に貢献 未来社会を大きく変革する』(2016年)

鎌田 海『バイオルミネセンスを駆動力とした無機ナノシートの光機能制御』(2022年3月)

日経BP『自ら発光する植物が街と住まいを明るく照らす 大企業も注目のフランス発スタートアップ』(2023年4月)

東京都立産業技術研究センター『バイオルミネッセンス法による腐朽木材中の担子菌の検出』(2016年11月)

島津製作所『幻想的に光る、緑色の光の秘密とは?オワンクラゲと緑色蛍光タンパク質』

地下水学会『石油系炭化水素を対象とした発光バクテリアを用いた簡易土壌汚染評価手法の開発3ーアルカン構造異性体に関する急性毒性評価ー』(2020年9月)

海洋生物環境研究所『海産生物を用いた毒性試験法および化学物質の有害性評価手法

に関する近年の動向』(2012年3月)

理化学研究所『生体深部を非侵襲的に観察できる多色発光イメージング用マウス-マウスの多種多様な細胞・臓器をリアルタイムで可視化-』(2023年9月)

大阪大学『ものづくり×サイエンス前提を覆し、科学革命を起こす 大阪大学産業科学研究所 教授(栄誉教授)永井 健治』(2025年4月)

日本経済新聞『虹色に光るたんぱく質 阪大、街灯やがん研究に』(2016年9月)

LEDsMAGAZINE JAPAN『ホタルからヒントを得た表面がLED電球の効率改善』(2019年3月)

中部産業・地域活性化センター『中部産業レポート Vol.7 LED関連産業』(2010年12月)

Siliconbio『“ルシフェラーゼFM”シリーズ』

東邦大学『緑色蛍光タンパク質 (GFP; Green Fluorescent Protein)』

kikkoman『「ATP測定値≠菌数」ってホント!?』

日本医療研究開発機構『脳の深部を非侵襲的に観察できる人工生物発光システムAkaBLI―霊長類動物にも適用可能、高次脳機能のリアルタイム可視化への応用―』(2019年2月)

厚生労働省『創薬基盤型バイオイメージングに向けたヒトがん細胞株のSCIDマウス体内動態と細胞傷害感受性のカタログ化』(2011年5月)

黒瀬 直孝『食の安全を確保するための迅速検査技術 Rapid inspection technology to ensure food safety』(2019年6月)

田端 健二『海 洋 発 光 細 菌 を用 いる環 境 モ ニ タ リング』(1988年)

仲村 厚志, 牧 昌次郎『ホタル生物発光の人工発光系へのモデル化とヒトの生体内精密計測に向けた挑戦 ヒトの1細胞イメージングにむけた挑戦』(2022年)

Kao『色褪せない蛍光タンパク質-細胞微細構造やウイルスの定量的観察を可能にする技術-』(2022年4月)

*6)人間はバイオルミネセンス(生物発光)なのか?

SHOSEIDO『資生堂、バイオフォトン測定により顔の酸化ストレスの部位差を発見』(2019年11月)

WIKIMEDIA COMMONS『Schistostega pennata s2』

学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティー『人体の発光=バイオフォトンの測定を実演します!』(2021年7月)

Wikipedia『ヒカリゴケ』

Wikipedia『バイオフォトン』

三菱電機『「ホタルのヒカリ」と「人間のオーラ」、なぜ生物は光るのか?』

渡辺 治夫『生体微弱発光 とその機構』(1994年12月)

岩佐 琥偉, 小林 正樹『ヒト体表のバイオフォトン画像及び分光分析による酸化ストレス計測法の検討』(2018年)

岩佐 琥偉, 小林 正樹『ヒト体表におけるバイオフォトン発光と遅延発光の分光的比較』(2017年)

小林 正樹『極微弱遅延発光分光による皮膚酸化ストレス評価法に関する研究』(2025年3月)

日本経済新聞『花王、微弱な生体発光現象バイオフォトンにより紫外線による目に見えない肌ダメージをはかる新しい評価法を開発』(2019年6月)

Kao『バイオフォトン発生量が多い肌で角層水分量の低下や表面粗さの増加を確認 紫外線によるダメージの蓄積が肌変化となってあらわれることを示唆』(2019年9月)

Kao『微弱な生体発光現象バイオフォトンにより、紫外線による目に見えない肌ダメージをはかる新しい評価法を開発』(2019年6月)

Yahooニュース『全ての生物は「光」を放っていることが判明…死ねば消えてしまう「オーラ」のメカニズムとは?』(2025年6月)

平野 誉『化学発光と生物発光の基礎化学』(2016年)

科学技術振興機構『稲場生物フォトンプロジェクト』(1991年9月)

岡部 弘高・甲斐 昌一『バイオフォトンと生体情報計測』(2010年)

九州大学『バイオフォトンと環境制御』

甲斐 昌一『バイオフォトンのもつ生長情報の解明と環境応答-生態パターンの環境応答と制御-』(2016年4月)

*7)バイオルミネセンス(生物発光)とSDGs

WIKIMEDIA COMMONS『Bioluminescencekils』

大阪大学『光生検による未病診断法の確立 (Establishment of a method for the diagnosis of undiagnosed diseases by photobiopsy)』(2021年5月)

大阪大学『自発光植物 ー電力不要の代替照明に資する基盤技術ー (Development and application of high performance flexible thermoelectric devices)』(2023年3月)

大阪大学『化学発光タンパク質に基づくバイオセンサーを利用した体外検査技術の開発 (Development of in vitro testing technology using biosensors based on chemiluminescent proteins)』(2022年12月)

環境省『LED照明器具の導入』

電気通信大学『【ニュースリリース】生物発光×ソフトロボティクス:生物由来の材料を用いた発光ソフトロボット・アクチュエータ・センサを開発』(2025年2月)

名古屋大学『深海底に広がる発光ナマコの多様性の解明 ~新たな深海棲発光ナマコの発見とその進化的起源の解明~』(2023年6月)

環境省『まず知ってみよう! エコ照明の基礎知識』

資源エネルギー庁『無理のない省エネ節約』

東 京 都 立 産 業技術 研 究セン タ ー『発光バクテリアを用いたバイオアッセイによる

工場排水中の有害物質のスクリーニング』

環境省『諸外国におけるWET手法の活用事例について』

海洋科学研究所『生物発光の多様性及び光るタンパク質の機能と応用』(2009年8月)

*8)まとめ

WIKIMEDIA COMMONS『Arachnocampa richardsae』

大阪大学『20色に光る細胞の同時観察を実現! ―複数の細胞活動を追跡する新しい手法を確立 細胞個性の解析に期待―』(2025年1月)

OptronicsONLINE『電通大ら,発光蛋白でロボに変形/センシング付加』(2025年2月)

全国ホタル研究会『動植物に対する「光害」、特にホタル類への影響』(2017年)

Panasonic『華麗なホタルの舞を町里に再び取り戻すために追い求めたホタルに優しい”光″』(2022年6月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。