近年、企業の戦略策定や環境・社会課題の解決において、「バックキャスティング」という思考法が注目を集めています。バックキャスティングは、理想的な未来像を描き、そこから逆算して現在の行動を決定する革新的な思考方法です。

変化の激しい現代社会において、組織や個人が長期的な視点で目標を達成するための強力な手段となっています。具体的な活用事例やSDGsとの関係から、その可能性と進め方を詳しく解説します。

目次

バックキャスティングとは

バックキャスティングとは、未来のあるべき姿を起点として、そこから現在を振り返り、今何をすべきかを考える思考法です。現状の積み重ねで未来を予測するのではなく、理想の未来から逆算して具体的な行動計画を立てるこのアプローチは、予測困難な時代において、革新的な変化を生み出すために効果的な手段の一つとして注目を集めています。

バックキャスティングを理解するために、いくつかの重要なポイントを確認しておきましょう。

未来像から逆算する思考プロセス

バックキャスティングの最大の特徴は、まず最終的なゴールとなる「理想の未来」を具体的に描くことから始める点にあります。この未来像は、現状の延長線上にある達成可能な目標ではなく、社会や組織が本当に目指すべき、挑戦的で魅力的なビジョンであることが求められます。

例えば、「30年後に温室効果ガスの排出をゼロにする社会」といった大胆な目標を設定します。次に、その未来が実現している状態から時間をさかのぼり、「その5年前には何が達成されているべきか」「10年前はどうか」と、マイルストーンを現在まで逆順に配置していきます。

このプロセスを経ることで、理想の実現のために「今、この瞬間に何を始めなければならないのか」という、アクションプランが具体的かつ明確になるのです。このアプローチは、1970年代に物理学者であり環境科学者でもあるエイモリー・ロビンス氏によって、エネルギー政策の分野で提唱されたことが知られています。

制約を取り払いイノベーションを促す

現在の技術やリソース、社会通念といった制約を一旦度外視して未来を描くことで、バックキャスティングは私たちの思考を解放し、創造性を最大限に引き出します。現状から出発する思考法では、どうしても既存の枠組みの中での改善に留まりがちです。

一方で、バックキャスティングでは

- 「もし、〇〇という技術が実現していたら」

- 「もし、人々の価値観がこう変化していたら」

など、様々な仮定のもとで思考を巡らせることができます。この「未来からの視点」が、これまで誰も思いつかなかったような革新的なアイデアや、非連続的なイノベーションを生み出す土壌となるのです。

例えば、自動車がなかった時代に「より速い馬車」を求めるのではなく、「A地点からB地点へ瞬時に移動できる未来」を描くことで、初めて自動車や飛行機といった全く新しい概念が生まれる余地が生まれます。

複雑な社会課題の解決に有効

バックキャスティングは、

- 気候変動

- 資源枯渇

- 貧困

といった、単一の解決策では対応できない複雑で根深い社会課題に取り組む際に、特にその真価を発揮します。これらの問題は、現状の取り組みを少しずつ改善していくだけでは、根本的な解決に至らないケースが少なくありません。

そこで、「持続可能な社会の実現」という共通の未来像をまず設定します。そして、その未来像から逆算して、必要な政策、求められる技術開発、変革すべき社会システムなどを多角的に洗い出していきます。

この方法は、多様なステークホルダー(利害関係者)が、立場の違いを超えて共通の目標に向かって協力するための強力なフレームワークを提供します。実際に、スウェーデンなどの環境先進国では、国の環境目標を設定する際にこのバックキャスティングのアプローチが採用され、大きな成果を上げています。

このように、バックキャスティングとは、単なる計画手法にとどまらず、私たちが望む未来を自らの手で創造していくための、強力な思考のOS(オペレーティングシステム)と言えるでしょう。理想の未来から逆算し、制約を超えた発想で、複雑な課題解決に挑むという思考法は、これからの時代を生きる私たちにとって、欠かせないスキルの一つとなっていくと考えられています。*1)

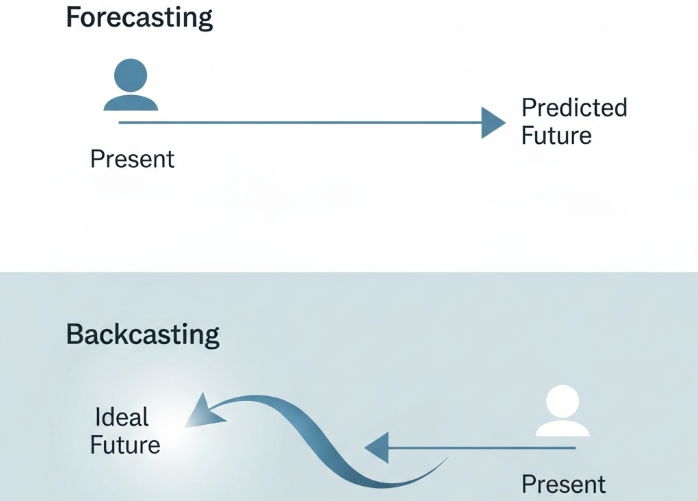

バックキャスティングとフォアキャスティングの違い

バックキャスティングを理解する上で欠かせないのが、従来から広く用いられている「フォアキャスティング」との違いです。この二つの思考法は、時間軸の方向性だけでなく、根本的な発想の出発点や目標設定のアプローチにおいて大きく異なります。

どちらも問題解決や目標達成において重要な役割を果たしますが、その特性を理解し適切に使い分けることで、より効果的な戦略立案が可能になります。それぞれの思考法の特徴と違いを見ていきましょう。

フォアキャスティングの基本的な考え方

フォアキャスティングとは、現在や過去のデータ・実績を基点として未来を予測し、その予測に基づいて行動計画を立てる思考法です。「現在がこうだから、未来はこうなるだろう」という、現状の延長線上で物事を考える手法といえます。

この思考法の特徴は、確実性の高い情報を基に段階的に目標に近づいていく点にあります。例えば、「今月の売上実績が100万円だったから、来月は110万円を目標にしよう」という考え方がフォアキャスティングです。

現在の資源や技術、市場環境を前提として、実現可能な範囲での改善や成長を目指すため、短期的な成果を出しやすく、周囲の理解も得やすいという特徴があります。

しかし、フォアキャスティングは現状の制約の中で思考するため、現在の延長線上にはない革新的なアイディアは生まれにくく、根本的な変革を必要とする課題には不向きです。また、急激な環境変化や技術革新が起こった場合、過去のデータに基づく予測が的外れになるリスクもあります。

バックキャスティングの思考プロセスとの比較

バックキャスティングは、フォアキャスティングとは全く逆の発想から生まれた思考法です。理想的な未来像を最初に設定し、そこから現在に向かって必要な条件や行動を逆算していきます。

「2050年にこんな社会を実現したい。そのために今何をすべきか」という思考プロセスが典型的です。この二つの思考法の根本的な違いは、単に時間軸の方向性だけではありません。比較すると、

- フォアキャスティング:現実的な制約を重視→「実現可能な未来」を描く

- バックキャスティング:理想の実現を重視→「実現したい未来」を描く

といった明確な違いがあります。

また、このような特徴の違いから、

- フォアキャスティング:短期的な課題解決に向いている(現状の積み重ねによる改善を目指す)

- バックキャスティング:中長期的な目標達成に適している(根本的な変革や革新的なアイディアの創出を期待する)

と考えることができます。

バックキャスティングとフォアキャスティングの使い分けと補完関係

フォアキャスティングとバックキャスティングは、それぞれ異なるメリット・デメリットを持っているため、状況に応じて使い分けることが重要です。

効果的な場面

フォアキャスティングが効果的なのは、

- 現状の改善や短期的な業績向上を目指す場合

- 既存の資源や技術を活用した課題解決を行う場合

- 確実性の高い予測を必要とする場合

などです。例えば、「3か月後の売上目標設定」「現在の技術改良による効率化」「市場データに基づく需要予測」などがこれに当たります。

一方、バックキャスティングが有効なのは、

- 現状の延長線上にはない革新的な変化を目指す場合

- 長期的なビジョンを策定する場合

- 複雑な社会課題に取り組む場合

などです。「2030年のSDGs達成」「気候変動対策」「デジタル変革」などの課題には、バックキャスティングの発想が必要です。

実際のビジネスにおいては、両者を組み合わせて活用することが多く見られます。例えば、長期的なビジョンはバックキャスティングで設定し、具体的な行動計画はフォアキャスティングで詳細化するという使い分けが効果的です。

また、フォアキャスティングで進めながら、定期的にバックキャスティングで大きな方向性を確認するという併用も有効です。

それぞれの長所と短所

フォアキャスティングの長所は、

- 現実的で実現可能性が高い

- 短期的な成果を得やすい

- データに基づく客観的な判断ができる

- 周囲の理解や協力を得やすい

などが挙げられます。一方、短所としては、

- 革新的なアイディアが生まれにくい

- 現状の制約に縛られる

- 環境変化に対応しにくい

- 長期的な視点が欠けやすい

などがあります。

バックキャスティングの長所は、

- 革新的で創造的なアイディアが生まれやすい

- 長期的なビジョンを持てる

- 現状の制約にとらわれない自由な発想ができる

- 組織の変革や意識改革を促進できる

などです。しかし、短所として、

- 実現可能性が不確実

- 短期的な成果が得られにくい

- 関係者の理解を得るのが困難な場合がある

- 失敗のリスクが高い場合もある

などが挙げられます。

バックキャスティングとフォアキャスティングは、決して対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。変化の激しい現代社会においては、どちらか一方だけでなく、状況に応じて適切に使い分け、時には組み合わせることで、より効果的な問題解決と目標達成が可能になります。*2)

バックキャスティングの具体事例

バックキャスティングは理論にとどまらず、世界各地の企業や組織で実際に導入され、目覚ましい成果を上げています。現状の延長線上では到達困難な目標を設定し、そこから逆算して革新的な解決策を生み出すこの思考法は、多様な分野でイノベーションの源泉となっています。

実際にバックキャスティングによって変革を遂げた代表的な事例を見ていきましょう。

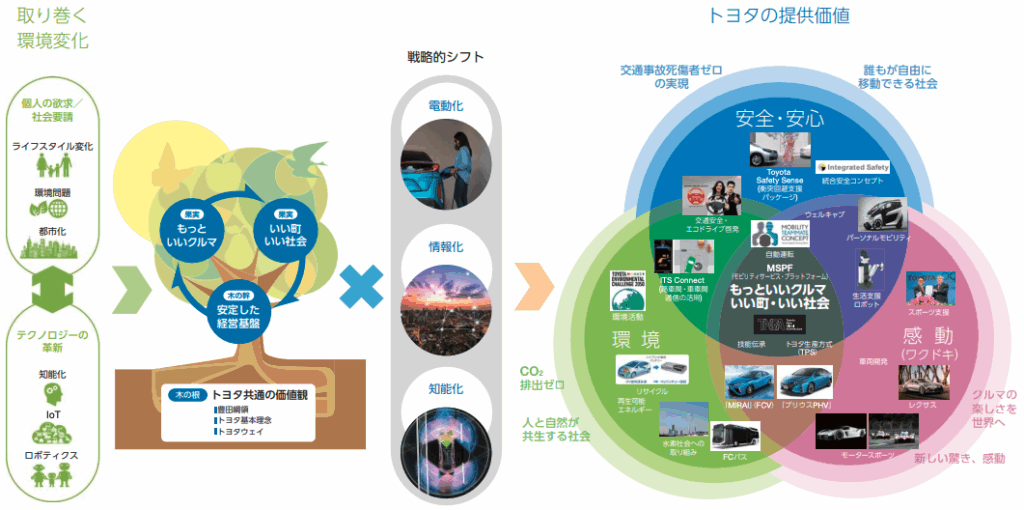

環境分野における大胆な変革:トヨタ自動車

【トヨタの環境への取り組み】

トヨタ自動車が2015年に発表した「トヨタ環境チャレンジ2050」は、バックキャスティング思考による企業変革の代表例です。この中でトヨタは「2050年までに新車が排出するCO2総量を2010年比で90%削減する」という極めて意欲的な目標を設定しました。

この時点での目標設定の背景には、「将来的にガソリン車はほとんど残らない」という明確な未来予測がありました。現状の技術改良では到達不可能な目標を敢えて設定することでトヨタは、

- ハイブリッド技術の更なる進化

- 電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の開発

- モビリティの多様化

を大幅に加速させました。

特に注目すべきは、この取り組みがWWFジャパンとの対話によって後押しされたことです。2015年にWWFが発表した企業の温暖化対策ランキングでトヨタが4位に留まったことが、同社の背中を押すきっかけとなりました。

バックキャスティングによる高い目標設定は、今まで延長線上にない斬新な解決策を次々に生み出すという効果を実証しています。

技術革新による市場創出:ソニーのポケッタブル・ラジオ

【当時の世界最小112mm×71mm×32mmを実現したポケットサイズのラジオ】

1950年代のソニーによるポケッタブル・ラジオの開発は、バックキャスティング思考による技術革新の先駆例です。当時の創業者たちは「誰もが手のひらに収まるラジオを持ち歩く未来」を描き、そこから逆算してトランジスタ技術の活用による小型化を追求しました。

この取り組みは、既存のラジオ技術の改良では不可能な革新的な小型化を実現し、後のウォークマンやモバイル機器の礎となる重要な技術革新をもたらしました。現状の制約にとらわれない発想が、全く新しい市場を創出した典型例といえます。

地域再生への応用:海士町の奇跡的復活

【島根らしい高校づくりを目指す「高校魅力化プロジェクト」】

島根県海士町の「島前高校魅力化プロジェクト」は、バックキャスティングによる地域再生の感動的な成功事例です。人口減少により島前地域唯一の高校が廃校危機に直面した際、「離島だからできない」ではなく「離島だからこそできる教育の魅力化」という理想の未来像を設定しました。

この未来像から逆算して、

- 全国から意志ある高校生を募る「島留学」制度

- 地域住民が島留学生を支援する「島親」制度

- 島前研修交流センター「三燈」の設置

などの革新的な取り組みを実施しました。その結果、全学年2クラス化のV字回復を実現し、多数のUIターンを引き寄せて島全体の活性化に成功しています。

これらの多様な事例から分かるように、バックキャスティングは従来のアプローチでは実現困難な変革を可能にする強力な思考法として実証されています。重要なのは、現状の制約に縛られない自由な発想で理想の未来を描き、そこから具体的な行動計画を逆算して策定することです。*3)

バックキャスティングの課題

バックキャスティングは未来から逆算する強力な手法ですが、その独自性ゆえに注意すべき盲点やリスクが存在します。代表的な課題を確認してみましょう。

理想像と現実のギャップ

理想的な未来像を自由に描く一方で、現状との乖離(ギャップ)が大きいと関係者の共感を得られず、実行が頓挫する恐れがあります。達成しやすい中間目標に分解し、小さな成功体験を重ねることでモチベーションを維持することが大切です。

長期計画によるモチベーション低下

長期的な未来(10年〜20年先)を見据えると、成果が表れるまで時間を要し、関係者の意欲を保ちにくくなります。短期・中期のマイルストーンを設け、定期的に進捗を可視化することでチームの士気を支える工夫が必要です。

短期課題への不適合

緊急対応や3か月後の売上目標など、即効性を求められる場面にはフォアキャスティングのほうが適しています。課題の性質と時間軸を見極め、短期はフォアキャスティング、長期はバックキャスティングを使い分けることが肝心です。

組織内の理解獲得の難しさ

大胆な未来像は保守的な組織で抵抗を招きやすく、非現実的と見なされると協力が得られません。成功事例や小規模な実証実験を共有し、ワークショップなどで参加者の当事者意識を高めることで理解と協力を促します。

高い失敗リスク

制約を度外視して理想を追求するため、実現可能性が低い選択をしがちです。段階的な実行計画と各ステップでのリスク評価を徹底し、必要に応じて柔軟に計画を見直せる体制を整えることが重要です。

これらの課題を認識し、フォアキャスティングとのハイブリッドなアプローチを採用することで、バックキャスティングの利点を最大限に活かした戦略立案が可能になります。*4)

バックキャスティングの進め方

バックキャスティングは効果的な思考法ですが、適切な進め方を理解せずに実践すると、理想と現実のギャップに挫折したり、抽象的な議論に終始したりする危険性があります。成功に導くためには、体系的なプロセスに従いながら、陥りやすい落とし穴を避けることが重要です。

バックキャスティングを実行するための具体的な手順と注意点を確認してみましょう。

①理想の未来像を具体的に描く

バックキャスティングの出発点となる「理想の未来像」の設定は、全工程の中で最も重要なステップです。この段階で曖昧な目標を設定してしまうと、後続のプロセス全体が機能しなくなる恐れがあります。

未来像の設定では、現在の制約やリソースを一切考慮せず、本当に実現したい姿を自由に、できる限り高い解像度で描きます。特に、

- いつまでに

- どのような状態になっているか

を具体的に言語化することが重要です。

ここで最も陥りやすい失敗は、無意識のうちに現状を考慮して目標を下方修正してしまうことです。人は自然と「現実的に達成可能な範囲」で考えがちですが、これではバックキャスティングの本来の効果を発揮できません。

また、「年収3000万円を達成する」といった表面的な目標ではなく、「お金に不自由なく、時間も自由に使える幸せな人生を送る」という本質的な願いを見極めることが大切です。

②現状分析と課題の洗い出し

理想の未来像が明確になったら、現在の状況を客観的に分析し、目標との間に存在するギャップを特定します。このステップでは、

- 何が足りないのか

- どのような障壁があるのか

を多角的に洗い出していきます。

課題の洗い出しにおいては、

- 技術的な課題

- 組織的な課題

- 資源的な課題

- 社会的な課題

など、あらゆる角度から検討することが重要です。

この段階で注意すべきは、課題を「解決不可能」と決めつけないことです。バックキャスティングでは、現在の制約を前提とするのではなく、「その課題を解決するために何が必要か」を考えることが重要です。

また、一人の視点だけでなく、多様な関係者を巻き込んで課題を多角的に検討することで、見落としがちな要素を発見できます。

③具体的なアクションプランの策定

課題が明確になったら、それらを解決するための具体的なアクションを設定します。このステップでは、

- Technology(技術)

- System(仕組み)

- Value(価値・意識)

の三つの観点から、必要な取り組みを体系的に整理することが効果的です。

アクションプランの策定では、各取り組みの難易度、必要な資源、期待される効果を評価しながら、優先順位を決定します。特に重要なのは、短期的な成果を生み出せる「低い成果(Low-hanging fruit)」から始めることです。

これにより、チームのモチベーションを維持しながら、長期的な目標に向かって着実に前進できます。また、設定したアクションが本当に未来像の実現につながるかを慎重に検証する必要があります。

バックキャスティングでは、つい手段が目的化してしまいがちですが、「なぜその行動が必要なのか」「それがどのように未来像に貢献するのか」を常に意識することが重要です。

④時間軸に沿った計画の整理と実行

具体的なアクションが決まったら、これらを時間軸に沿って整理し、実行可能なスケジュールを作成します。このプロセスでは、各アクションの相互関係や依存関係を考慮しながら、現実的なタイムラインを設定します。

スケジューリングの際には、中長期の目標を達成可能な短期目標に分解し、マイルストーンを設定することが重要です。これにより、進捗を定期的に確認し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。

また、外部環境の変化に対応するため、一定の柔軟性を持たせた計画にしておくことも大切です。

実行段階では、計画通りに進まないことを前提として、定期的な振り返りと修正を行います。バックキャスティングは一度策定して終わりではなく、継続的な改善が必要なプロセスです。環境変化に応じて計画を適切に修正していくことで、最終的な目標達成の確率を高めることができます。

⑤専門知識を持ったファシリテーターの活用

バックキャスティングを効果的に実践するためには、プロセス全体を適切に導くファシリテーター※の存在が重要です。特に組織で実施する場合、多様な価値観や利害関係を持つ参加者の意見を調整し、建設的な議論を促進する専門的なスキルが求められます。

ファシリテーターは、参加者が安心して発言できる環境を整え、創造的なアイデアが生まれやすい雰囲気を作り出す役目を担います。また、議論が現状の制約にとらわれがちになった際に、適切に未来志向に導き直すことも重要な役割です。

さらに、バックキャスティングの各段階で必要な思考の転換を支援し、参加者全員が共通の理解を持てるよう促進します。

バックキャスティングは直線的に進むものではなく、各ステップを繰り返しながら内容を深めていく必要があります。この反復的なプロセスを効果的に進めるためにも、経験豊富なファシリテーターの存在が不可欠です。

バックキャスティングの進め方において最も重要なのは、理想の未来像を明確に描き、それを忘れずに持ち続けることです。現実的な制約に直面しても、最終的な目標を見失わず、柔軟に計画を調整しながら着実に前進していくことで、従来のアプローチでは達成困難な変革を実現できます。*5)

バックキャスティングとSDGs

バックキャスティングが描く「あるべき未来」と、SDGsが掲げる2030年の「持続可能でより良い世界」は、未来を起点に現在を考える点で本質的に同じと考えることができます。この思考法は、現状の延長線上にはない変革的な解決策を生み出し、壮大な目標達成への具体的な道筋を描き出す不可欠なツールです。

SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

化石燃料に依存する現状から脱却し、誰もがクリーンエネルギーを使える未来を実現するには、社会システム全体の変革が求められます。「再生可能エネルギー100%の社会」という未来像を起点にバックキャスティングを行うことで、今から着手すべき新技術開発やインフラ整備、政策のロードマップが明確になり、エネルギー転換を加速させます。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

持続可能な産業化のためには、従来の経済モデルからの根本的な転換が必要です。「廃棄物ゼロの循環型経済が実現した未来」から逆算することで、現在の制約にとらわれない革新的なビジネスモデルや技術開発の方向性が定まります。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

安全で持続可能な都市の実現には、統合的な都市計画が不可欠です。例えば「公共交通と緑豊かな空間が中心の、気候ニュートラルな都市」という未来の具体的ビジョンを描き、そこから逆算することで、現在の都市設計や交通システム、住宅政策などを一貫性をもって進めることができます。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

2050年のカーボンニュートラル達成は、バックキャスティング思考そのものです。「CO2排出量実質ゼロ」という未来の達成を絶対的な目標として設定することで、より明確なエネルギー、産業、そして私たちのライフスタイルに至るまでの、今何をすべきかという具体的な対策が導き出されます。

これらの目標に共通することは、いずれも現状の延長線上にはない変革的な変化を必要とする点です。

バックキャスティングは、こうした変革的な目標に対して、現在の制約にとらわれない発想で具体的な行動計画を策定する手法として、SDGsの達成において不可欠な思考法となっています。*6)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

バックキャスティングは、理想の未来像を起点として現在の行動を決定する革新的な思考法です。現状の延長線上にはない変革的な解決策を生み出すため、気候変動対策やSDGs達成、企業の持続可能な経営において不可欠な手法となっています。

個人レベルでも、バックキャスティングは自身の価値観と行動を一致させる強力な手法です。キャリア設計において「10年後の理想の自分」を具体的に描き、そこから逆算して今身につけるべきスキルや経験を明確にすることができます。

また、バックキャスティングとフォアキャスティングを、それぞれ適切な場面で活用することで、多角的な視点からのリスク対策や、多様な変化への柔軟な対応力も高めることが可能です。バックキャスティングは長期的な理想や大きな目標への戦略設計に適している一方で、フォアキャスティングは現状からの積み上げや短期的な課題への対応に有効です。

バックキャスティングは、単に目標達成のための技術ではなく、私たちが共に歩むべき未来への道しるべです。私たち一人ひとりがこの思考法を、効果的な場面で実践することで、より良い世界の実現に向けた確かな一歩を踏み出すことができるでしょう。*7)

<参考・引用文献>

*1)バックキャスティングとは

NTT『バックキャスティングとは?フォアキャスティングとの違いややり方を紹介』(2024年3月)

日本生産性本部『バックキャスティングとは:パーパス・戦略策定における活用方法』

Money Forward『バックキャストとは?フォーキャストとの違いや手法、事例を解説』(2025年1月)

日本経済新聞『バックキャスティングの考え方』(2018年3月)

日経XTREND『バックキャスト思考とは SDGs時代に身に付けるべき必須スキル』(2021年11月)

日経XTECH『強い新製品を生み出す「バックキャスティング」』(2015年6月)

*2)バックキャスティングとフォアキャスティングの違い

Recruit『フォアキャスティングとは? 取り入れるメリット・デメリットや効果的に行う方法を解説』(2024年12月)

日本エネルギー経済研究所『「フォアキャストアプローチ」と「バックキャストアプローチ」』(2022年10月)

日経XTECH『新規事業開発を6パターンに分類、目線×目的でアプローチを導き出す』(2022年8月)

経済産業省『パラダイムシフトを見据えたイノベーションメカニズムへー 多様化と融合への挑戦 ー』(2019年5月)

東洋経済オンライン『世界のエネルギー転換は想定より早く困難に直面、日本のエネルギー企業に必要な戦略とは?『マッキンゼー エネルギー競争戦略』の著者に聞く』(2025年7月)

*3)バックキャスティングの具体事例

TOYOTA『TOYOTA Annual Report 2018 持続的成長を支える取り組み』

SONY『ラジオとともに歩んだソニーの歴史』

文部科学省『始まりは小さな離島から。島根らしい高校づくりを目指す「高校魅力化プロジェクト」』(2024年6月)

日本経済新聞『昭和産業社長 「バックキャスト」の視点入れる リーダーの肖像 塚越英行氏』(2024年3月)

日本経済新聞『創業125年 〝バックキャスト〟でさらなる未来へ 共同印刷・藤森康彰社長』

NKKEI BizGate『なぜ新規事業開発は失敗する? オムロンが出した答え』(2018年10月)

日経ビジネス『2050年の未来を“可視化” 日本人の暮らしはどう変わるのか』(2022年6月)

日経XTREND『テスラが成長した理由 山口周氏が語る問題を開発する企業とは?』(2022年3月)

日本未来学会『バックキャスティング』

経済産業省『世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的⼿法等のあり⽅に関する調査』(2024年3月)

環境省『SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック』(2022年)

未来技術推進協会『バックキャスティングで考える「SDGs×トヨタ」』(2018年4月)

TOYOTA『トヨタ自動車、「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表』(2015年10月)

TOYOTA『Sustainability Data Book』

日経ビジネス『トヨタが脱炭素経営1位、EV発表で豊田章男社長の圧巻』(2022年2月)

FAO『Sweden’s Aura Light pledges revenue share to food security cause』(2015年2月)

AURA LIGHT『A story from LUMA to LED』

Electrical Wholesaler『Aura Light wins award for world’s most energy-efficient LED panel』(2016年7月)

Miryokuka Project『【新リーダー対談】 隠岐島前で培ってきたものを開き、社会につながる挑戦を続ける』(2021年10月)

*4)バックキャスティングの課題

神崎 昌之『サステナブル経営におけるバックキャスティングとライフサイクル思考の活用』(2020年7月)

日本経済新聞『Must・Can・Willの一致点 ライフワークスキルを磨け』(2023年2月)

日本経済新聞『サステナビリティーへの取り組みには、未来起点の「バックキャスティング」が必要』

経済産業省『未来人材ビジョン』(2022年5月)

*5)バックキャスティングの進め方

Recruit『バックキャスティングとは? 意味やメリット、実践にあたっての流れを解説』(2024年12月)

中部経済連合会『バックキャスティングの発想』

文部科学省『「ロジックモデル」作成マニュアル』(2023年3月)

日本経済新聞『未来から逆算し政策提案 SDGsにらみ導入機運』(2019年5月)

日経BizGate『理想の未来像から、いますべきことを見定める思考法は?』(2022年5月)

日経XTECH『「未来の洞察・創造」から始める現状打破』(2022年10月)

*6)バックキャスティングとSDGs

正保 正惠『性的虐待事例からのバックキャスティングにより構築する包括的性教育としての「親性教育」―トラウマ・インフォームド・ケアを手掛かりとしてー』(2023年6月)

日本学術会議『大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 総合工学分野〜社会課題に立ち向かう総合工学分野の人材育成〜 』(2023年9月)

*7)まとめ

日本経済新聞『この秋は「逆算」してなりたい自分に近づこう』(2017年9月)

NIKKEI VALUE SEARCH『持続的成長の鍵、バックキャスティング思考』(2019年8月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。