ハンムラビ法典は、現代社会の法制度や正義の概念にも深い影響を与え続ける約4000年前に制定された法律です。バビロン第1王朝のハンムラビ王が編纂したこの法典は、「目には目を、歯には歯を」で知られています。

実はその真の意味は、過度な復讐を防ぎ、弱者を保護する画期的な内容でした。ハンムラビ法典にある、罪刑法定主義や被害者救済制度の起源となった歴史的価値と、現代法への継続的な影響をわかりやすく解説します。

目次

ハンムラビ法典とは

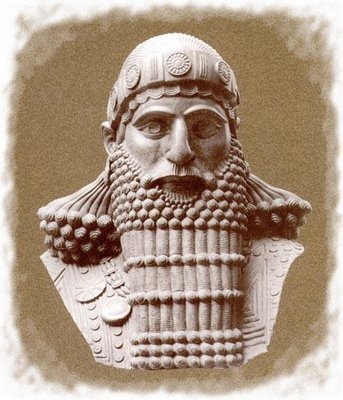

【ハンムラビ法典碑の上部に彫られたハンムラビ王】

古代メソポタミアの法と正義を象徴するハンムラビ法典は、

- 人類史上最も影響力のある法典

- 現代法の源流

の一つとして位置づけられる重要な文献です。「目には目を、歯には歯を」という言葉で広く知られるこの法典は、単なる復讐法ではなく、社会秩序の維持と弱者保護を目的とした画期的な法体系でした。

まずは、ハンムラビ法典を理解するために重要となるポイントを確認しておきましょう。

ハンムラビ法典の成立

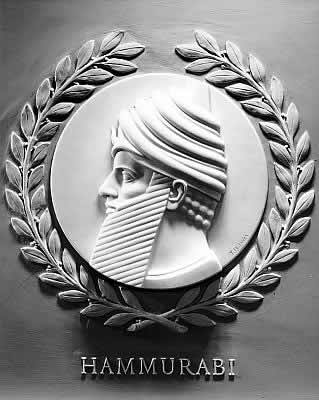

【ハンムラビ王】

ハンムラビ法典は、紀元前1792年から1750年頃にバビロン第1王朝を統治したハンムラビ王が制定した成文法で、全282条からなる包括的な法体系です。この法典は、先行するシュメール法典を受け継ぎながらも、独自の法理念を導入し、メソポタミア文明の法的伝統を集大成したものとなっています。

法典の物理的特徴と発見の経緯

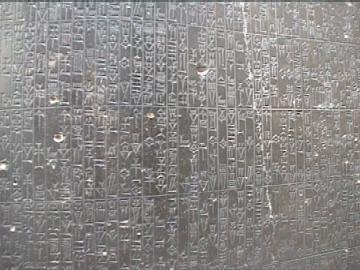

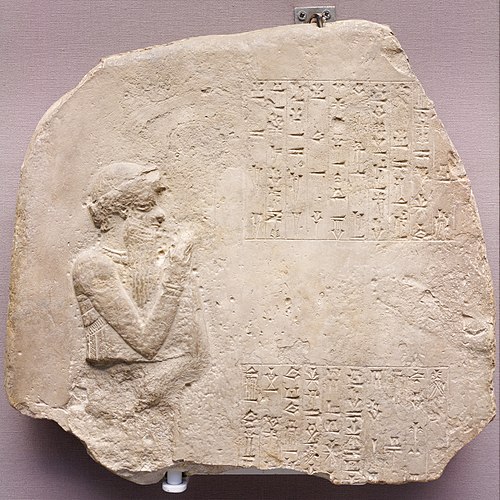

【ハンムラビ法典が記録された石棒】

ハンムラビ法典は、高さ2.25メートル、周囲は上部1.65メートル、下部1.90メートルの巨大な玄武岩の石柱に、アッカド語の楔形文字で刻まれています。この黒い石の法典碑は、1901年から1902年にかけてフランスの考古学調査隊によってイランのスサで発見されました。

元々はバビロンのマルドゥク神殿に置かれていましたが、紀元前12世紀にエラム人によって戦利品として持ち去られたと考えられています。現在はパリのルーブル美術館に所蔵されており、古代オリエント美術の至宝として多くの人々に親しまれています。

【楔形文字で刻まれたハンムラビ法典の文面】

世界最古の法典との関係

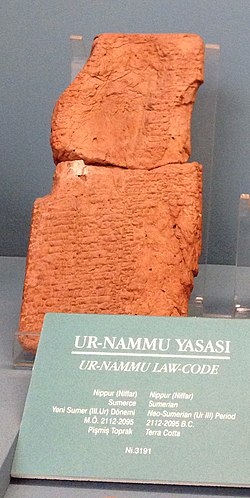

かつて「世界最古の法典」とされたハンムラビ法典ですが、現在はこの認識が訂正されています。実際には、ハンムラビ法典より約350年古いウル・ナンム法典が現存する世界最古の法典とされています。

ウル・ナンム法典は紀元前2115年頃から2095年頃にシュメールのウル第3王朝初代王ウル・ナンムによって制定され、損害賠償に重点を置いた法体系でした。ハンムラビ法典は、このウル・ナンム法典をはじめとするシュメール法典の伝統を継承しながら、新たに同害報復法(タリオの法)を導入した点で独自性を発揮しました。

【ウル・ナンム法典が刻まれた粘土板(イスタンブル考古学博物館)】

法典の構成と内容

ハンムラビ法典は前書き・本文・後書きの3部構成からなり、本文は282条の条文で構成されています。前書きにはハンムラビ王の業績と統治理念が記され、後書きには王の願いとして「強者が弱者を虐げないように、正義が孤児と寡婦とに授けられるように」という文言が刻まれています。

法典の内容は刑法、民法、商法、家族法など多岐にわたり、

- 契約

- 財産

- 相続

- 婚姻

- 商業活動

- 職業責任

など、社会生活のあらゆる側面を規定しています。特に注目すべきは、現代の製造物責任法に通じる規定や、犯罪被害者の救済制度、さらには公金による損害補償制度まで含んでいることです。

「目には目を、歯には歯を」の真意

最も有名な「目には目を、歯には歯を」という条文は、しばしば復讐を奨励する野蛮な法として誤解されますが、実際は過度な復讐を防ぐための規定でした。この同害報復法(タリオの法)は、報復の上限を設けることで、無制限な復讐の連鎖を断ち切る目的がありました。

従来の慣習では、目を潰されたことへの報復として相手を殺害することも許されていましたが、ハンムラビ法典は「目には目を」と同等の害にとどめることを義務付けたのです。これは現代の刑法における罪刑法定主義の起源とも位置づけられています。

身分制社会の反映と弱者保護

ハンムラビ法典は古代社会の身分制度を反映しており、自由民、奴隷、中間階層(ムシュケーヌム)で刑罰に差が設けられていました。同害報復法が適用されるのは同じ身分同士の場合のみで、異なる身分間では金銭による賠償が規定されていました。

一方で、この法典は弱者保護の理念も強く持っており、

- 奴隷にも一定の権利

- 女性の離婚権や寡婦の保護

- 孤児の権利・保護

まで規定していました。これは当時としては画期的な進歩的思想でした。

ハンムラビ法典は、メソポタミア文明の法的伝統を集大成し、後の法体系に大きな影響を与えた歴史的意義を持つ法典として、現代でも法学史上重要な位置を占めています。*1)

ハンムラビ法典の具体的な内容

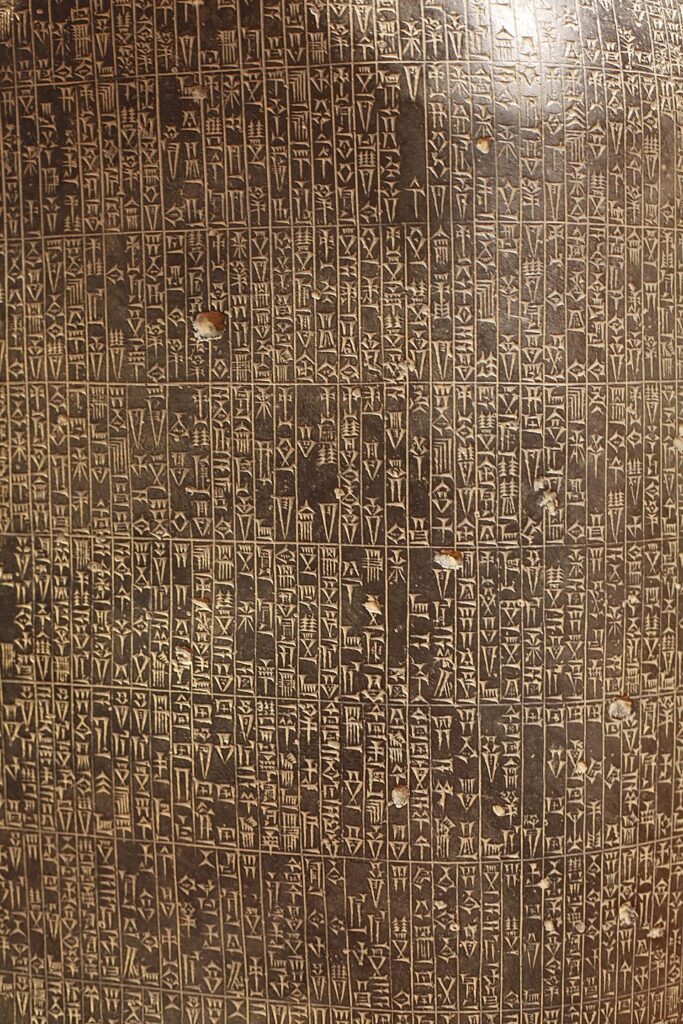

【ハンムラビ法典】

古代メソポタミアの法と正義を体現したハンムラビ法典は、282条の条文に込められた詳細な規定を通じて、約4000年前の社会の複雑な仕組みを私たちに伝えています。刑法・民法・商法・家族法という現代法の基本分野を網羅し、さらに医療や建築といった専門分野にまで及ぶその包括的な内容は、古代社会の法的思考の高度さを示しています。

この法典の真の価値は、単なる法文の羅列ではなく、社会の実情に応じた実用的な規定の集合体だったことにあります。原文は厳密には整理体系化されているわけではないため、「網羅」や「分類」は現代的視点による再解釈ではありますが、分野別に規定を詳しく見てみましょう。

刑法規定と同害報復法の実際

刑法分野では、「目には目を、歯には歯を」で知られる同害報復法が中心的な原理でした。しかし、この原理は身分制社会を反映して複雑な適用システムを持っています。

- 第196条:「もし上層自由民が他の上層自由民の目を損なったならば、彼の目を損なわなければならない」

- 第198条:「もし上層自由民が一般層自由民の目を損なったならば、銀1マナを支払わなければならない」

- 第199条:「もし上層自由民が他人の奴隷の目を損なったならば、その奴隷の値段の半額を払わなければならない」

と、身分による差別と奴隷を物として扱う規定を明確にしています。これらの条文は、過度な復讐を制限する機能を持ちながらも、古代社会の厳格な階級制度を法的に固定化する役割を果たしていました。

民法・商法における契約と財産保護

民法・商法分野では、契約の履行や財産の保護について詳細な規定が設けられています。特に注目されているのは、現代の製造物責任の概念に類似する規定が約4000年前にすでに存在していた点です。例えば、

- 第229条:「もし大工が人のために家を建てたが、その工事が堅固でなかったために建てた家が崩れて持ち主を死なせた場合、その大工は殺されなければならない」

- 第232条:「もし家財を損なった場合には、損なったものは何であれ償わなければならない」

など、損害賠償の原則が明確に示されています。

商取引においては、

- 第25条:「もし火事を消しに来た者がそこの家具を取るならば、その人を火の中に投ずる」

と規定し、緊急時の窃盗に対する厳罰を定めています。ここには、社会秩序の維持と財産権の保護を重視する姿勢があらわれています。

家族法と女性の権利

家族法分野では、当時としては先進的な女性の権利保護規定が含まれていました。282条の条文のうち73条が結婚や女性の行為に関する規定で、これはハンムラビ法典の大きな特徴です。例を挙げると、

- 第138条:「もし子を産まなかった妻を離縁するのであれば、結納料と同程度の金額を与え、かつ家からの持参金を返して別れる」

と定められ、女性の離婚時の経済的保護が図られています。

また、第141条では妻の行為に関する詳細な規定があり、「妻が家を出たいと決めて、公然と醜態を曝し、家を散らかし、夫を侮辱した時」の処理について述べています。一方で、第134条では「夫が捕虜の間家に食べ物がないなら、妻が他人の家に入っても罪にはならない」と、非常時における女性の行動に理解を示しています。

医療・専門職に関する規定

医療分野では、医師の責任について具体的な規定が設けられています。

- 第215条:「医師が上層自由民をメスで手術した時には、10シェケルの銀を治療費として受け取る」

と医療費を定めています。しかし、医療過誤に対しては厳格な処罰が規定されており、「もし医師が上層市民に青銅のランセット(手術用の小刀)で大傷を負わせ彼を死なせたら、医師の腕を切り落とさなければならない」と定められています。

これは現代の医療事故とは異なる厳しい責任追及システムでした。

被害者救済と公的補償制度

被害者救済の観点では、ハンムラビ法典は現代的な発想を先取りしています。

- 犯罪被害者や遺族に対して加害者側に賠償を命じる条文

- 加害者が判明しない場合に公金をもって損害を補償する条文

も存在していました。

具体的には、「もし人が強盗を働き捕らえられたなら、その人は殺されなければならない。強盗にあった人はなくなったものが何であれ、神の前で申告しなければならない。そして強盗が行われた地の市と市長は、彼のなくなったものは何であれ彼に償わなければならない」と規定されています。

これは現代の犯罪被害者救済制度の原型ともいえる画期的な制度で、個人の責任だけでなく、社会全体で被害者を支援する思想が示されています。

ハンムラビ法典は、これらの多様な分野にわたる詳細な規定を通じて、古代社会における法の役割と機能を具体的に示しています。身分制度による差別という問題はあったものの、社会秩序の維持と弱者保護という理念は、現代法の発展に大きな影響を与える重要な出発点となったのです。*2)

ハンムラビ法典の歴史

【ウルのジッグラト(メソポタミア文明ウル第三王朝)】

ハンムラビ法典が今日まで語り継がれる背景には、それを生み出した古代メソポタミア世界の激動の歴史があります。この法典は単なる法律文書ではなく、都市国家の興亡、民族の移動、帝国の統一といった時代の大きな転換点を背景に誕生しました。

古代メソポタミアの各時代の変遷を通じて、この法典がどのように誕生し、発展し、後世に継承されたかを見てみましょう。

紀元前3500年~紀元前2350年頃:世界最古の都市文明の幕開け

【ウルのスタンダードに描かれたウル王の即位(前2600年ごろ)】

シュメール文明の誕生により、人類史上初の都市国家システムが確立されました。紀元前3500年頃、ティグリス川とユーフラテス川の下流域では、シュメール人によって楔形文字が発明され、ウル、ウルク、ラガシュなどの都市国家が繁栄しました。

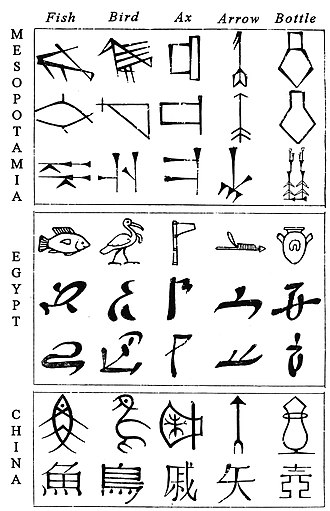

【楔形文字、エジプト文字、漢字(中国の文字)の比較進化】

この時期に発達した灌漑農業により人口が増加し、神殿を中心とした都市文明が形成されました。シュメール人は楔形文字を使って粘土板に記録を残し、行政・経済・宗教活動を管理していました。特に重要なのは、法律の概念がすでに存在していたことで、後のハンムラビ法典の基礎となる法的伝統が築かれました。

同時期の日本は縄文時代前期から中期にあたり、狩猟・採集を中心とした生活を送っていました。土器の製作技術は高度に発達していましたが、農耕や文字はまだ存在せず、口承によって知識が伝承されていました。

紀元前2115年~紀元前2095年頃:世界最古の成文法の制定

【ウル・ナンムの名が刻まれたレンガ】

ウル第3王朝の初代王ウル・ナンムによって、現存する世界最古の法典であるウル・ナンム法典が制定されました。この法典は57条からなり、殺人・窃盗・姦通などの罪に対して主に金銭による損害賠償を規定していました。

ウル・ナンム法典の特徴は、後のハンムラビ法典の「同害報復法」とは異なり、損害賠償に重点を置いていた点です。例えば、「もし人が人を殺したなら、銀10シェケルを支払う」といった具体的な賠償額が定められており、後のメソポタミア法制度の基礎となりました。

この頃の日本は縄文時代中期で、青森県の三内丸山遺跡に見られるような大規模集落が形成され、環状列石(ストーンサークル)などの祭祀施設も建設されていました。社会的な階層化は進んでいたものの、成文法は存在していませんでした。

紀元前1894年~紀元前1830年頃:アムル人の台頭とバビロン第1王朝の建国

【古代都市バビロンの遺跡】

セム系遊牧民のアムル人が勢力を拡大し、メソポタミア各地に小王国を築きました。紀元前1894年、スムアブムがバビロン第1王朝を建国し、都市バビロンを拠点として周辺諸国との抗争を続けました。

当初のバビロンは小規模な都市国家に過ぎませんでしたが、アムル人たちは先行するシュメール・アッカド文明の技術や文化を積極的に取り入れました。特に楔形文字やメソポタミアの法的伝統を継承し、後のハンムラビ法典制定の基盤を築きました。

日本では縄文時代後期で、気候の寒冷化により人口が減少し、集落の規模が縮小していました。しかし、九州北部では稲作が伝来し始めており、縄文時代晩期から弥生時代前期への移行期に入っていました。

紀元前1792年~紀元前1750年頃:ハンムラビ王による統一とハンムラビ法典の制定

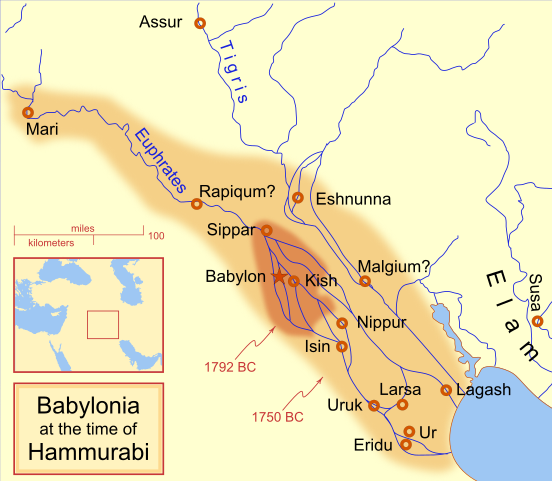

【ハンムラビ王時代のバビロン第1王朝】

バビロン第1王朝第6代王ハンムラビが即位し、30年以上にわたる征服戦争を通じてメソポタミア全域の統一を達成しました。ハンムラビ王は軍事的成功とともに、灌漑用水路の建設や官僚機構の整備など、国家基盤の強化に努めました。

ハンムラビ法典の制定は、紀元前1755年以降、メソポタミア統一後に行われたと考えられています。この法典は282条からなり、刑法・民法・商法を包括する体系的な法典でした。法典の条文は高さ2.25メートルの玄武岩の石碑にアッカド語で刻まれ、バビロンのマルドゥク神殿※に設置されました。前文には「強者が弱者を虐げないために」という理念が掲げられ、古代社会における社会正義の概念が明確に表現されていました。

同時期の日本は弥生時代前期で、九州北部から本格的な水田稲作が開始されていました。板付遺跡や菜畑遺跡では、井堰や水路を備えた高度な水田システムが発達していましたが、成文法や統一国家はまだ形成されていませんでした。

紀元前1530年~1902年:法典の継承と発見

バビロン第1王朝は紀元前1530年にヒッタイトの攻撃により滅亡しましたが、ハンムラビ法典はカッシート王朝、アッシリア帝国、新バビロニアへと受け継がれました。法典の影響力は王朝の興亡を超えて持続し、1000年以上にわたってメソポタミアの法制度の基準となりました。

ハンムラビ法典の刻まれた碑は、紀元前12世紀ごろ、エラム人によって戦利品としてスサに持ち去られました。その後約3000年間、法典の存在は忘れ去られていましたが、1901年から1902年にかけて、フランス考古学調査隊によってイランのスサで発見されました。

発見された石碑は大きく3つに破損していましたが、復元により282条の条文の大部分が解読されました。

現在はパリのルーブル美術館に所蔵され、古代オリエント文明の至宝として世界中の人々に公開されています。

ハンムラビ法典の歴史は、古代メソポタミア文明の興亡とともに歩んだ4000年の物語です。都市国家の分立から統一帝国の成立、そして現代における再発見まで、この法典は人類の法的思考の発展を物語る貴重な証言者として、今もなお私たちに多くの示唆を与えています。*3)

ハンムラビ法典が与えた影響

【ハンムラビのレリーフ】

古代メソポタミアから現代に至るまで約4000年間、ハンムラビ法典は人類の法制度発展において計り知れない影響を与え続けてきました。この法典は単なる古代の法律集ではなく、その革新的な理念と体系が後世の法制度や社会思想に深く浸透し、現代社会の基盤となる重要な概念を生み出しました。

それぞれの分野における具体的な影響を見てみましょう。

現代法制度への根本的影響

現代法制度の基礎概念の多くは、ハンムラビ法典にその起源を見つけることができます。特に、「無罪推定の原則」の重要な先例と考えられています。

ハンムラビ法典では、メソポタミア社会において、

- 事件の真相を明らかにすることを重視

- 有罪を証明するために証人、口頭証言、書面による証拠の活用

を義務づけました。この「疑わしきは罰せず」の原則は、3800年前にハンムラビ法典によって確立され、現代の刑事訴訟制度の根幹となっています。

さらに、罪刑法定主義の起源もハンムラビ法典に求められます。「目には目を、歯には歯を」という同害報復法は、単なる復讐法ではなく、犯罪に対する刑罰の上限を予め定めることで、過度な復讐を防ぎ、報復合戦の拡大を阻止する役割を果たしていました。

これは現代の刑法学においても「近代刑法への歴史的に重要な規定」として位置づけられています。

製造物責任法の概念も、

- 事件の真相を明らかにすることを重視

有罪を証明するために証人、口頭証言、書面による証拠の活用

に見ることができます。この考え方は、現代の製造物責任法の原型といえるものです。

後世の法典への継承と発展

ハンムラビ法典の影響は、古代オリエント世界において長期間にわたって継承されました。特に中期アッシリア法典はハンムラビ法典から多大な影響を受けており、両者の内容は相当な類似性を示しています。

聖書への影響も見過ごすことができません。旧約聖書の「出エジプト記」21章24節には「目には目、歯には歯、手には手、足には足」と記されており、ハンムラビ法典の同害報復法の影響を受けています。

エジプトにもハンムラビ法典の影響を受けた法律が存在し、イスラエルの民がエジプトでそれに出会い、後に「契約の書」として受け継がれていった可能性が指摘されています。

社会思想と正義概念への影響

ハンムラビ法典の社会思想は、現代社会の正義概念に重要な基盤を提供しました。法典の前文には「強者が弱者を虐げることがないために」、後文には「身寄りのない女児や寡婦に正義を回復するために」という理念が明記されています。

この弱者保護の思想は、現代の社会保障制度や人権思想の先駆けとも言えるのです。法典には犯罪被害者や遺族に対する賠償規定だけでなく、「加害者が知れない場合に公金をもって損害を補償する条文」も存在し、現代の犯罪被害者救済制度の原型となっています。

社会正義の確立と維持が王権の責務であるという思想も、ハンムラビ法典によって明確に打ち出されました。これは後の政治思想や統治理念に大きな影響を与え、法治国家の概念形成に寄与しています。

現代への継続的影響

現代社会においても、ハンムラビ法典の影響は継続しています。国際紛争や政治的対立において、「目には目を、歯には歯を」という概念が引用されることがあります。

イスラム教の法律「シャーリア」にも同害報復刑が定められており、被害者が加害者に被害と同程度の報復をすることを許す制度として継承されています。最近の研究では、ハンムラビ法典の慰謝料支払いに関する規定が「史上初めて記録された」ものであることが確認されており、現代の民事訴訟制度における損害賠償の概念の起源としても注目されています。

ハンムラビ法典は、約4000年という長い時間を経て、現代法制度の基礎理念から具体的な制度設計まで、広範囲にわたって継続的な影響を与え続けています。この法典が示した、

- 法による社会秩序の維持

- 弱者保護

- 証拠に基づく公正な裁判

といった理念は、現代社会の法制度と社会思想の根幹を成しており、人類の法的発展における記念碑的な存在として位置づけられています。*4)

ハンムラビ法典の問題点

【古代メソポタミアの都市国家ウルで発見された古代の様子(紀元前2500年頃)】

ハンムラビ法典は約4000年前に制定された画期的な法制度として高く評価されていますが、現代の価値観や法体系と比較すると、多くの問題点が浮かび上がります。古代社会の制約や時代的背景を考慮する必要があるものの、これらの問題点を理解することで、現代法制度の発展と人権思想の進歩を改めて認識することができます。

それぞれの問題点について検討してみましょう。

深刻な身分差別制度

階級制度に基づく不平等な法適用は、ハンムラビ法典の最も深刻な問題点の一つです。法典は社会を「上層自由民」「一般層自由民」「奴隷」の3階層に分類し、同じ犯罪でも身分によって全く異なる処罰を規定していました。

- 第196条:「もし上層自由民が他の上層自由民の目を損なったならば、彼の目を損なわなければならない」

- 第198条:「もし上層自由民が一般層自由民の目を損なったならば、銀1マナを支払わなければならない」

- 第199条:「もし上層自由民が他人の奴隷の目を損なったならば、その奴隷の値段の半額を払わなければならない」

と規定し、奴隷を完全に「物」として扱っています。

この制度は、現代の「法の下の平等の原則」に真っ向から反しています。現代法では、すべての人が等しく法的保護を受ける権利があり、身分や社会的地位によって刑罰に差をつけることは許されません。

しかし当時は、このような差別的処罰は、社会の階級固定化を促進し、上層階級の特権を法的に保護する役割を果たしていました。

残酷で非人道的な身体刑

身体刑の多用も、現代の視点から見ると深刻な問題です。ハンムラビ法典では、「目をつぶす」「歯を折る」「手を切る」「耳を切り取る」など、身体を直接傷つける刑罰が多数規定されていました。

例えば、

- 第205条:「奴隷が人の頬をなぐれば、耳を切り取られる」

などが定められ、軽微な暴行に対しても身体の一部を切除する極刑が科せられていました。現代の刑法では、このような身体刑は「残虐な刑罰」として禁止されており、人間の尊厳を侵害するものとして国際的に廃止が進んでいます。

現代では、刑罰の目的は報復ではなく、犯罪者の更生と社会復帰に重点が置かれています。身体刑は被害者の感情的満足は得られるかもしれませんが、犯罪者の人格改善や社会復帰には寄与せず、むしろ社会復帰を困難にする可能性があります。

非科学的な神明裁判制度

証拠不十分な場合の神明裁判も、現代の法理念と大きく異なる問題点です。ハンムラビ法典では、

- 証拠が不十分な場合に被疑者を川に投げ込み、「溺れたら有罪、生還したら無罪」

とする神明裁判が規定されていました。

この制度は、科学的証拠に基づく現代の司法制度とは正反対の発想です。現代法では、疑わしきは被告人の利益にという原則のもと、検察側が合理的疑いを超えて有罪を立証する責任を負います。

神明裁判は、運や偶然に判決を委ねる非合理的な制度であり、無実の人が処罰される可能性が高い危険な制度でした。

実際、13世紀ハンガリーの記録では、神明裁判を受けた208人中130人が「奇跡的に」火傷を負わなかったという記録があり、司祭による細工が疑われています。

これは、神明裁判が実際には人為的に操作される可能性があることを示しています。

限定的な人権保護

女性や子供の権利の制約も重要な問題点です。ハンムラビ法典は当時としては女性の権利を比較的認めていましたが、現代の基準では大きく不十分でした。

家族法では、妻に対しての男性の権利が強調される一方で、女性の権利は制限される傾向があり、男性中心の家族制度を法的に固定化していました。

- 第195条:「父を打った子は、その手を切られる」

と規定し、子供に対する絶対的な父権を確立していました。現代では、親の権利と責任は子供の最善の利益を基準に制限され、子供自身も独立した権利の主体として認められています。

また、奴隷制度自体が現代では人身売買として禁止されており、人間を所有物として扱うことは国際法上の重大な犯罪とされています。

現代的評価と教訓

これらの問題点にもかかわらずハンムラビ法典は、

- 成文法の確立

- 証拠重視の姿勢

- 罪刑法定主義の萌芽

など、現代法制度の基礎となる重要な概念を提供しました。同害報復法も、無制限な復讐を防ぐという意味では当時としては進歩的な制度でした。

現代の私たちは、これらの問題点を通じて、人権の普遍性、法の下の平等、人間の尊厳といった現代法の基本理念がいかに重要で、長い歴史の中で培われてきた貴重な成果であるかを理解できます。ハンムラビ法典の問題点は、現代社会が目指すべき包括的な人権保護と真の法的平等の実現がいかに困難で価値ある目標であるかを教えてくれる重要な歴史的教訓なのです。*5)

ハンムラビ法典は日本と関係ある?

【メソポタミアの太陽神シャマシュ(紀元前865年~860年)】

古代メソポタミアのハンムラビ法典と日本の間には、歴史的な直接的関係は存在しません。しかし、法の理念や現代社会への影響という観点から見ると、興味深い共通点や関連性を見出すことができます。これらの関係性を学術的に正確な視点で検証してみましょう。

歴史的な直接関係の否定

学術的に確認されている事実として、日本の法制度の成立において、ハンムラビ法典が直接的な影響を与えた証拠は存在しません。日本の律令制は中国の唐の法制度を参考にして発展し、近代法は西洋法を継承したものです。

中国法とハンムラビ法典の間に直接的な影響関係があったという説も、学術的には広く認められておらず、地理的・文化的な隔たりからも実証的な証拠は乏しいのが現状です。また、西洋法の基礎となったローマ法がハンムラビ法典から直接的な影響を受けたという説も、両者の間には1000年以上の時間的隔たりがあり、明確な継承関係は確認されていません。

比較法学的な類似性

比較法学的観点※から見ると、ハンムラビ法典と日本の法制度には興味深い類似性があります。これは文明の発展において共通の課題に対する類似の解決策として理解されています。

弱者保護の理念はその代表例です。ハンムラビ法典の前文には「強者が弱者を虐げることがないために」という理念が明記されており、これは現代日本の社会保障制度や人権思想と共通する価値観です。

また、被害者救済制度の概念も共通しています。ハンムラビ法典には「加害者が見つからない場合に公金をもって損害を補償する条文」があり、これは現代の犯罪被害者救済制度の理念と通じるものがあります。

現代日本の法学教育における位置づけ

現代日本の法学教育では、ハンムラビ法典は法制史の重要な教材として位置づけられています。多くの法学部では、比較法制史の授業でハンムラビ法典を取り上げ、現代法の理念の起源を学習しています。

高等学校の世界史教育でも、ハンムラビ法典は必修の学習内容となっており、「目には目を、歯には歯を」の本来の意味である復讐の制限や罪刑法定主義の原型について学びます。これは現代日本における法的思考力の育成に重要な役割を果たしています。

注目すべきは、これらの教育が「歴史的な影響関係」を教えるものではなく、比較法的な視点から法の発展を理解させるものである点です。

現代社会への共通の示唆

現代の課題に対しても、ハンムラビ法典は重要な示唆を与えています。約4000年前の法典に製造物責任法の概念があったことは、現代日本の企業の社会的責任や消費者保護の重要性を改めて認識させてくれます。

一方で、ハンムラビ法典の身分制による差別という問題点は、現代日本が目指す法の下の平等の重要性を浮き彫りにしています。過去の法制度の問題点を学ぶことで、現代社会の進歩と今後の発展の必要性を認識できます。

ハンムラビ法典と日本の関係は、直接的な歴史的つながりではなく、法の理念や制度の発展における普遍的な課題への取り組みという点で見出すことができます。この視点は、異なる文明が共通の人類的課題に向き合う中で生まれた知恵の価値を理解する上で、重要な意味を持っています。*6)

ハンムラビ法典とSDGs

【イラクの都市ヒッラに建てられているハンムラビの像】

ハンムラビ法典が掲げた「強者が弱者を虐げない」という理念は、SDGsが求める誰一人取り残さない包摂的な世界と、時代を超えて響き合っています。この法典の歴史的な教訓は、法の支配や弱者保護を具体的に示した先例として、現代の私たちがSDGsを達成するための思考ツールとなり得ます。

この古代法典の精神と課題が、特にどのSDGs目標と深く関わっているのかを見ていきましょう。

SDGs目標5:ジェンダー平等を実現しよう

ハンムラビ法典は、離婚した女性が持参財産を取り戻す権利を明文化しました。これは当時としては女性の経済的自立を守る先進的な規定であり、ジェンダー平等の原点と捉えることができます。

この歴史的視点は、現代における賃金格差の是正や、意思決定の場への女性参画を促す法整備の重要性に対して、時代を超えた説得力をもたらします。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

法典が掲げた弱者保護の理念とは裏腹に、その条文は厳格な身分差別を法的に固定化していました。この事実は、現代の私たちが所得や人種などによる格差を是正する上で、極めて重要な「反面教師」となります。

過去の失敗から学ぶことで、「法の下の平等」がいかに脆く、守り続けるべき価値あるものであるかを再確認させられます。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

「目には目を」という規定は過度な復讐を禁じ、犯罪と刑罰を法で定める罪刑法定主義の源流となりました。また、犯人不明の事件で公的に損害を補償する制度は、透明な司法と被害者救済の原型です。

これらの理念は、すべての人々への司法アクセスの保障や、実効的で責任ある制度の構築を目指す目標16の、はるかなる出発点だったと考えることができるのです。

このように、ハンムラビ法典の理念と課題は、現代のSDGs達成において重要な歴史的教訓を提供しています。古代の知恵を現代の課題解決に活かすことで、より包摂的で公正な社会の実現に向けた具体的な道筋を見出すことができるのです。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【礼拝のために腕を上げるハンムラビの姿が描かれた奉納碑】

ハンムラビ法典は、古代バビロニアで制定された約4000年前の法典でありながら、現代社会が直面する法と正義の根本的な課題を考える上で重要な指針を与えています。特に重要なのは、この法典が掲げた

- 「強者が弱者を虐げないように」という理念

- 同害報復法による復讐の制限

という二つの革新的な概念です。

しかし、現代社会の視点から見ると、ハンムラビ法典は光と影の両面を持っています。罪刑法定主義や弱者保護、被害者救済といった現代法の基本理念を先取りした画期的な制度であった一方、身分制による差別や身体刑の容認など、現代の人権思想と相容れない問題も含んでいます。

法と正義の本質的な意味を理解し、現代社会の課題に対してより深い洞察を得るために、ハンムラビ法典について知識を深めることは重要です。私たちは個人レベルでも、日常生活の中で公正さを重視し、弱者に対する配慮を怠らない意識を持つことが重要です。

また、政治や社会問題に関心を持ち、真の平等と正義の実現に向けて声を上げることも大切です。

現代に生きる私たちは今、どのような社会を次世代に残したいのでしょうか。そして、4000年前の人々が追求した「正義」という理念を、現代においてどのように解釈し、発展させていくべきなのでしょうか。

古代の知恵と現代の技術を融合させながら、すべての人が尊厳を持って生きられる社会の実現に向けて、私たち一人一人が行動を起こすことが、今まさに求められているのです。*8)

<参考・引用文献>

*1)ハンムラビ法典とは

WIKIMEDIA COMMONS『F0182 Louvre Code Hammourabi Bas-relief Sb8 rwk』

WIKIMEDIA COMMONS『(Mesopotamia) Hammurabi』

Wikipedia『ハンムラビ法典』

Wikipedia『ウル・ナンム法典』

Wikipedia『ハンムラビ』

世界史の窓『ハンムラビ王』

世界史の窓『ハンムラビ法典』

歴史の史実研究所『ハンムラビ法典の「目には目を」は復讐法ではなかった!?』(2020年8月)

Spaceship Earth『メソポタミア文明とは?誕生から滅亡までをわかりやすく解説!古代文明から学べるSDGsも紹介』(2025年4月)

KIRIN『ハンムラビ法典は世界最古のビールの法律』

*2)ハンムラビ法典の具体的な内容

WIKIMEDIA COMMONS『Code de Hammurabi – musée Champollion 01』

世界史の窓『シュメール法典』

比較ジェンダー史研究会『(補論)メソポタミア古代文明 ―法典にたどる家父長制家族像(富永智津子)』(2018年6月)

玉川大学『Vol.2:ハムラビ法典の内容-復讐と正義-』(2013年10月)

玉川大学『Vol.4:なぜハムラビ法典は復讐法と言われるようになったのか?』(2013年11月)

KIRIN『ハンムラビ法典は世界最古のビールの法律』

スルガ銀行『ハンムラビ法典とその現代的意義』(2015年10月)

ルーブル彫刻美術館『ハンムラビ法典碑』Wikipedia『目には目を』

国士舘大学『ハンムラビ法典 「目には目を歯には歯を」で有名な条文』

佐藤 信夫『古代法の翻訳と解釈(2) : ハンムラピ法典の石柱に刻まれた楔形文字全文の原典その翻訳および解釈の方法について』(2001年11月)

日本経済新聞『子も高齢者も地域医療で安心を 「正しい理解」啓発』(2020年11月)

日本経済新聞『「目には目を」に込められた英知 悲劇に教わる和解への道』(2018年3月)

*3)ハンムラビ法典の歴史

WIKIMEDIA COMMONS『Ziggarat of Ur 001』

Wikipedia『シュメール』

WIKIMEDIA COMMONS『Comparative evolution of Cuneiform, Egyptian and Chinese characters』

IKIMEDIA COMMONS『A brick stamped with the name of Ur-Nammu of Ur』

WIKIMEDIA COMMONS『DSC 0658-Recovered』

WIKIMEDIA COMMONS『Hammurabi’s Babylonia 1』

世界史の窓『楔形文字』

世界史の窓『メソポタミア文明』

世界史の窓『シュメール人』

世界史の窓『バビロン』

世界史の窓『ハンムラビ王』

世界史の窓『ハンムラビ法典』

Wikipedia『ウル・ナンム』

Wikipedia『ハンムラビ法典』

Wikipedia『バビロン第1王朝』

Mathematica『11.文字の発明』

同志社大学『前3千年紀シュメール、多神教の世界』(2014年2月)

環境省『第2節 1 古代文明の盛衰の歴史』

京都大学『メソポタミア地方史 (History of Mesopotamia)』(2019年9月)

大江 節子『ウル第三王朝時代の相続について』(1988年)

*4)ハンムラビ法典が与えた影響

WIKIMEDIA COMMONS『Hammurabi bas-relief in the U.S. House of Representatives chamber』

Wikipedia『無罪推定の原則』

立命館大学『今日における犯罪論と刑罰論の関係』(2007年10月)

岡上 雅美『刑罰正当化論から見た責任概念および意思の自由』

ビジネス+IT『なぜイスラエル政府は「史上最大の軍事作戦」を展開するのか、それでも長期化のワケ』(2023年10月)

玉川大学『Vol.3:ハムラビ法典の内容-均等性としての正義-』(2013年11月)

早稲田大学『法の継受と社会=経済の近代化(一)』

目黒ユネスコ協会『ユネスコ文化講座 ハンムラビ法典とその現代的意義』(2016年3月)

東京大学『【著作権って何?】変わりゆく著作権の今』(2024年5月)

*5)ハンムラビ法典の問題点

WIKIMEDIA COMMONS『Ur chariot』

玉川大学『Vol.4:なぜハムラビ法典は復讐法と言われるようになったのか?』(2013年11月)

玉川大学『Vol.3:ハムラビ法典の内容-均等性としての正義-』(2013年11月)

佐藤 信夫『ンムラピ法典の石柱に刻まれた模形文字全文の原典 その翻訳および解釈の方法について』

板倉 勝正『ハ ン ム ラ ビ 法 典 に お け る 奴 隷』

依田 泉『『原 典 訳 ハ ン ム ラ ビ 「法 典 」』(古 代 オ リエ ン ト資 料 集 成1)』(2000年)

大阪大学『アジア伝統社会における刑罰制度』(2005年)

*6)ハンムラビ法典は日本と関係ある?

WIKIMEDIA COMMONS『Shamash』

世界史の窓『ハンムラビ法典』

Wikipedia『ハンムラビ法典』

Wikipedia『ローマ法』

早稲田大学『法の継受と社会=経済の近代化(一)』

玉川大学『Vol.4:なぜハムラビ法典は復讐法と言われるようになったのか?』(2013年11月)

明石 茂生『前近代経済における貨幣,信用,国家:古代メソポタミアから中世ヨーロッパまで』(2018年)

比較ジェンダー史研究会『性暴力/売春に関する法規制小史』(2014年3月)

比較ジェンダー史研究会『【法制史】ローマ法の成立と発展』(2014年3月)

*7)ハンムラビ法典とSDGs

WIKIMEDIA COMMONS『Statue of Hammurabi 4』

factsanddetails『Hammurabi’s Code of Laws on Women, Divorce and Family and Personal Matters』

全国被害者支援ネットワーク『被害者支援の歴史とこれから』

KLE Law Journal『EVOLUTION AND HISTORICAL DEVELOPMENT FROM ANCIENT TO MODERN』

Harvard University『Inheritance Law of and through Women in the Middle Assyrian Period』

Wikipedia『Legal rights of women in history』

Wikipedia『Labour law』

Wikipedia『Rule of law』

United Nations『International Human Rights Law: A Short History』

United Nations『Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies』

WORLD BANK『ACCELERATING GENDER EQUALITY THROUGH REFORMING LEGAL FRAMEWORKS』(2023年6月)

平野 泰樹『刑法と公共の福祉』

立命館大学『法教育に対する「法化」論の射程―裁判員教育との関係について―』(2017年3月)

藤本 幸二『「公的刑法の誕生」と刑事法における和解-近年のヨーロッパ中世刑事法史研究動向を手がかりとして-』(2005年10月)

警察省『2. 犯罪被害者等支援の経緯』

神戸大学『わが国におけるマルクス主義法学の終焉(上):そして民主主義法学の敗北』(2025年7月)

大谷 岳史『罪の論理と罰の原理ーカントの死刑論を巡ってー』

*8)まとめ

WIKIMEDIA COMMONS『Votive monument to Hammurabi BM 22454 n01』

法務省『司法』

北海道大学『著作権法と特許法における「懲罰的賠償制度」の非懲罰性』(2019年)

UNAFEI’s Resource Material Series『第1回包摂的社会研修「児童を含む犯罪被害者の権利保護」』

笹川平和財団『モーリシャスの油濁事故と海商法』

Wikipedia『神明裁判』

依田 泉『『原 典 訳 ハ ン ム ラ ビ 「法 典 」(古 代 オ リエ ン ト資 料 集 成1)』(2000年)

立命館大学『公判中心主義と被疑者・被告人の権利保障(⚓)――韓国の刑事訴訟法との比較研究――』(2022年)

玉川大学『Vol.3:ハムラビ法典の内容-均等性としての正義-』(2013年11月)

日本大学『損害賠償命令制度の意義と機能ー刑事司法のパラダイム転換による損害賠償制度の再構築の可能性ー』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。