少子高齢化の流れがすっかり定着した感のある現代です。

外出するとエレベーターの隅にイスがおいてあったり、公共交通機関では優先席やベビーカー、車いすのスペースが増えたりなど、インクルーシブなコミュニティづくりが進んでいる感触を受けます。そんなコミュ二ティへの流れに感謝しながらも「できるだけ社会と関わっていたい」「年金だけでは不安」と定年後も仕事を続けたい高齢者がたくさんいます。

今回は、企業が、働きたい元気な高齢者を包括的に経済活動に活用していくエイジフレンドリーについて解説します。まだ高齢ではない方も、是非参考にしてください。

目次

エイジフレンドリーとは

エイジフレンドリーとは「働く高年齢者の特性を考慮した」ことを意味します。WHO(World Health Organization:世界保健機構)が掲げる「高齢者に優しい都市・コミュニティのためのプログラム」の中でも使われている言葉です。

WHOのプログラムには次の8つの領域が設けられています。

- ハイジング

- 交通機関

- 屋外スペースと建物

- コミュニティ支援と医療サービス

- コミュニケーションと情報

- 社会参加

- 尊重と社会的包括

- 市民参加と雇用

高齢者に対する配慮は、日常生活や社会生活全般で考慮されるべきですが、今回は特にエイジフレンドリーと関わりが深い、8番目の「雇用」について詳しく解説していきます。

「高齢者」の範囲

現在日本では、65歳以上を高齢者と呼ぶことが一般化しています。さらに保険制度などでは、

- 65~74歳:前期高齢者

- 75歳以上:後期高齢者

などど区切っています。

しかし高齢化社会が加速する近年、この区切りは見直すべきという声も上がっています。

国連は、高齢化を否定的にみるのではなく、長生きによって得られるもの・機会を、最大限に活用していこうと提案・推進しています。

日本の企業も、定年や再雇用年齢について柔軟な考えをもつところが増えています。

なぜ今エイジフレンドリーが求められているのか

この章では、なぜエイジフレンドリーが求められているかを見ていきましょう。

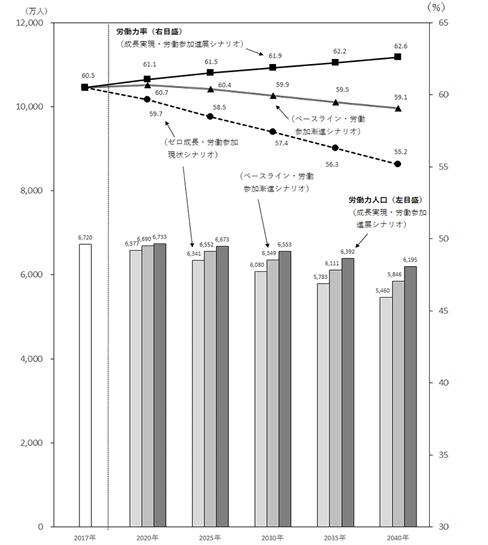

生産年齢人口の減少

「少子高齢化」は最早定着した言葉になっていますが、上のグラフからは深刻な将来像も見て取れます。

75歳以上の高齢者人口は、令和25年あたりにピークを迎えるものの、出生率や15~64歳の生産年齢人口が減少しているので、実際に社会を動かすには元気な高齢者を「最大限に活用」していかなくてはなりません。

高齢者に収入と働きがいを感じてもらいつつ、経済をまわしていける社会が必要とされているのです。しかし、急速な高齢者の雇用を想定していなかったこれまでの労働環境は、様々な問題に直面しました。

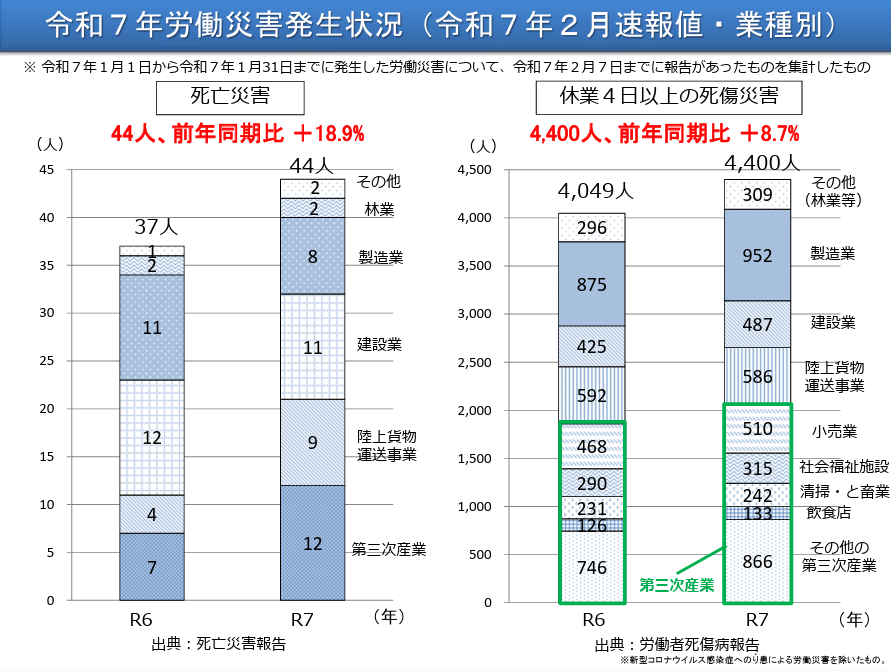

高年齢層に多い労働災害

上記の速報値からも、労働災害発生状況が悪化していることが伺えます。

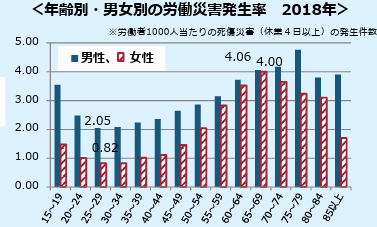

年齢別にみてみると、59歳以下の割合に比べ、「60歳以上の労働災害発生状況」が、10年前は18%だったのに対し26%と増えています。

高齢者の労働災害発生率が、かなり高い割合を示していることが分かります。

加齢によって変化する機能

ご存じの通り、加齢に伴って様々な肉体的機能が低下します。

視力や聴力の感覚機能は60〜65歳から急に衰えます。しかし、加齢による自然な低下については、眼鏡や補聴器などの器具を利用したり、生活習慣の適切な管理をしたりすることで、多くの高齢者は大きな問題なく日常生活を送れています。

出典:高年齢労働者の活躍促進のための 安全衛生対策(厚生労働省)

その一方で、加齢によって発達する機能があります。

それは、経験を基にした知識力・選択力です。決断に時間はかかるものの、それまで積み上げた経験量・学んだ知識量はかなり大きいと言えます。多様性を考慮すべき現在の職場で、若者が経験したことのない、見知ったことがないような場面での判断には、高齢者のアドバイスが効果を発揮しそうです。

エイジフレンドリーを実践するには、安全性の問題に対して、どのように高齢者の低下した力を補い、利点を活用していくかが大切になります。

このような背景があり、厚生労働省は、エイジフレンドリー実践の道筋を示す「エイジフレンドリーガイドライン」を2020(令和2)年に策定しています。

エイジフレンドリーのメリット

エイジフレンドリーには複数のメリットがあります。1つずつ見ていきましょう。

労働人口減少に歯止め

世界最高水準の少子高齢化社会の中にある日本にとって、高齢者の活用は、働き方改革や女性の登用とともに、労働人口減少に歯止めをかける手だての1つで、大きな効果が期待されています。

以前60歳だった定年制は、今や多くの企業で65歳に延長されています。現在は定年制をさらに延長したり、廃止したりする動きさえも出ています。

高齢者の力を職場全体に生かす

高齢者の持つ経験に基づく知識・判断力は、専門的な分野に生かすほかに、職場内外のコミュニケーション能力を始め、広い範囲に生かすことができます。高齢者の見方や考え方が、多様性の幅を広げることになり、職場の活性化につながります。

高齢者向け安全対策は職場全体の安全対策

感覚器官の衰えは、多くの場合ある年齢から急に発症しますが、体力・運動能力に関しては、若いうちにピークを迎え、その後徐々に衰えることが分かっています。また、個人差が大きいことも特色です。

身体能力を考慮した安全対策は、高齢者ばかりでなく、従業員全員への安全対策ともなります。

高齢者自身の収入と生きがい

2024年の総務省の調査結果では、65歳以上の働く高齢者は914万人、高齢者全体の約4分の1になっています。

公的年金の支給開始が満65歳となってからは、60歳定年制によって退職したした人をはじめ、多くの高齢者が経済的不安を抱えることになりました。下のグラフからも、60歳代の方々の働く最大の理由が「収入」であることが分かります。

年金だけでは足りない、少しでも豊かな生活を送りたいなど、切実な理由が聞かれます。

しかし次に挙げられているのが、「仕事することへの意欲」や「自身の健康の維持」です。そしてその2つを合わせると、「収入」より上回るのです。

収入と自身の生きがいから、多くの高齢者は「働けるうちは働きたい」と考えているのです。高齢者が生き生きと生活する職場づくりは、家庭や地域へも活気をもたらすことが期待できるのではないでしょうか。

出典・参考:65歳以上の高齢者 働く高齢者 いずれも過去最多に 総務省 | NHK及び高齢者の雇用促進に向けて(厚生労働省)

エイジフレンドリーのデメリット

ではデメリットはどうでしょう。デメリットのキーワードは「時間とコスト」です。しかしデメリットを克服することは、より効果的なエイジフレンドリーの実践に繋がります。整理していきましょう。

前述のエイジフレンドリーガイドラインには「事業者に求められる取組」として次の5つが挙げられています。

| 安全衛生管理体制の確立職場環境の改善高年齢労働者の健康や体力の状況把握高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応安全衛生教育 |

長期的な見通しと実践が必要

高齢者の健康や体力を把握し適切な対応をすることは、個人情報を扱う事であり、慎重さが必要です。個々人への対応ということもあり、時間がかかります。また、一律にかつ数値的に評価することも難しく、効果を確認するには丁寧で長期的な追跡が必要になってきます。

さらに、高齢者への配慮を全職員に共有させるにも時間がかかります。しかしこの過程を省くと、世代間の不公平感が生じ、従業員の分断の元になってしまいます。この点にも丁寧な説明が不可欠で時間がかかります。

コストがかかる

コストの面では、「物理的なコスト」と「人的なコスト」の2種類があります。

物的なコスト

施設設備の改善や用具の購入には費用がかかります。

高齢者の感覚機能の低下を補うためには、今までの照明や音響機器の交換をしなくてはならない職場もあるでしょう。また、体力低下を補うための手すりやスロープの設置が必要な職場もあるはずです。

人的なコスト

高齢者の健康管理を円滑に進めるには、産業医や保健士などの専門的な人材の雇用が効果的です。しかし、その分の人件費がかかることになります。

コスト対策として、国は補助金制度を設けています。利用の仕方や留意点については、後の章で詳しく解説しますので、そこで一緒に理解を深めていきましょう。

エイジフレンドリーに取り組む企業例

すでに多くの企業がエイジフレンドリーに取り組んでいます。先進例として学ぶべきことも多い事例を見ていきましょう。

企業例➀介護老人保健施設「蓮根ひまわり苑」

<施設内の従業員休憩室>

介護業界は以前から人手不足が言われ、多くの介護団体が早くから雇用年齢の枠を取り払い、「アクティブ・シニア」を活用していました。

しかし体の大きな高齢者の介護は、腰痛など介護職員の身体的負担も多く、疾病や障害をもつ利用者の安全にも繊細な配慮が必要でストレスの少なくない仕事です。

その中で蓮根ひまわり苑では、膝パットやスライディングベッドなどの器具を導入し、介護する際の姿勢研修・訓練を行いました。

<膝パット>

<スライディングベッド>

その結果、高い負担軽減率となり、現在70代の職員も働いていられる職場環境を保っています。

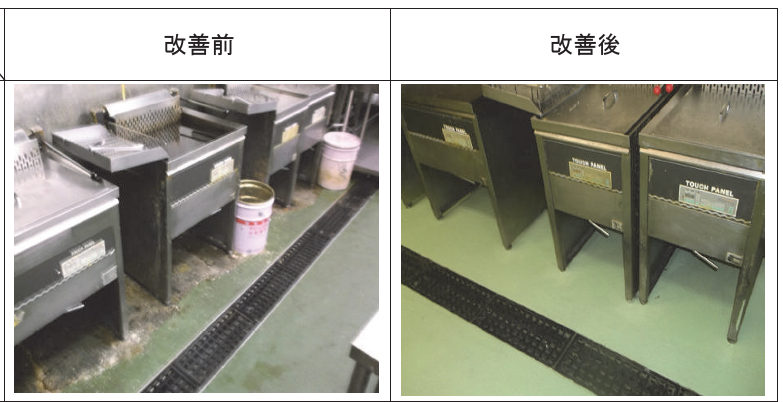

企業例②転倒災害防止「平和堂」

労働災害が最も多いのは製造業です。特に転倒は、高齢者にとって致命的となるリスクが高い事故といえます。

ここで紹介する平和堂は、滋賀県のスーパーマーケットです。その総菜調理部門では、油脂を扱う作業でもあるため、転倒防止のために床のすべり止めを始め、作業靴底の点検、台車にも配慮しました。

その結果、増え続けていたデリカ(総菜)部門の労働災害件数は大幅に減っています。

また、子育て世代への応援も評価され滋賀県の「くるみん」企業 ※ にも認定されています。

参考:WLB推進企業登録と一般事業主行動計画|滋賀県ホームページ

企業例③予防事業「日本通運」

陸上貨物運送業も労働災害の多い業種で、建設業より多い件数を示しています。

日本通運は東京に本社をおく総合物流企業です。この業界において安全は何より大きな企業理念です。

画像に見られる「日通体操」は昭和29年から全社で行われているという、社員の健康保持を図り作業能率の向上を図るための体操です。

2015年からは、その目的の理解と正しいやり方を徹底し、高齢者ばかりでなく社員全体の労働災害減少に成果をあげています。2020年には東京都スポーツ推進企業にも認定されています。

このような身体的ケアだけでなく、メンタル面に関しても

- ストレスチェック制度によるセルフケア

- 産業医・主治医、その他の外部専門家との連携

- 全国の支店に保健指導員配置

を実施し、予防に努めています。

企業がエイジフレンドリーを実現するためのポイント・対策

エイジフレンドリーの成功例や先進例を見ていただくと、すでに実現のポイントが絞られてきます。ここでは、他の事例も含め、ポイントと対応する対策をまとめていきます。

事業者に求められる事項

厚生労働省のエイジフレンドリーガイドラインには「事業者に求められる取組」が5つあげられていました。この5つに沿って実現のポイントを解説していきます。

| 取組 | ポイント | 具体策例 | |

| 1 | 安全衛生管理体制の確立 | ・何でも話せる風通しのよい職場風土づくりが効果的。 ・危険源を特定し、対策の優先順位を事前に検討しておく。 | ・チェックリスト作成 ・リスクアセスメント |

| 2 | 職場環境の改善 | ハード面・ソフト面の両面から対策を講じる。 | <ハード面>手すり・階段・防滑靴等 <ソフト面>作業マニュアルの見直し |

| 3 | 高年齢労働者の健康や体力の状況把握 | 足きりや診断評価ではなく、適切な作業を見つけたり、健康・体力維持のための把握であることを周知する。 | フレイルや体力をセルフチェック |

| 4 | 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応 | 疾病や障害の治療と仕事の両立を考慮する。 | ワークシェアリングやチームワーキング |

| 5 | 安全衛生教育 | ・高齢者自身には丁寧な教育訓練 ・管理監督者や共に働く労働者へも教育をする。 | 外部講師を含む専門家による研修 |

労働者に求められる事項

ガイドラインでは、労働者にもエイジフレンドリー実施への努力を求めています。

事業者の行う対策を理解し、自らの身体機能の変化が労働災害リスクにつながることを知って、

- 身体機能や健康状態の客観的把握

- 健康診断の受診

- 無理のない運動で体力を維持

- 食生活や生活習慣の改善

などに努めることが求められています。

出典・参考:エイジフレンドリーガイドライン及び高年齢労働者に配慮した職場改善事例(製造業)(厚生労働省)

エイジフレンドリー補助金について

エイジフレンドリー補助金は、高齢者を含む労働者が安心して働くことができるよう、中小企業事業者が労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。

2024(令和6)年度からは、次のコースに分類されています。

- 高年齢労働者の労働災害防止対策コース

- 転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース

- コラボヘルスコース

「コラボヘルス」とは、医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者に対する健康づくりを効果的・効率的に実行することです。

各コースの補助率や上限額は下の通りです。対象となる中小企業も広く設定されています。詳細や具体的な申請方法は厚生労働省のホームページに掲載されています。

デメリットの章でお話した通り、設備改善や器具の導入、指導者の確保には多くの費用がかかります。補助金を有効に活用してエイジフレンドリーのメリット面が大きくなるようにしたいものです。

エイジフレンドリーとSDGs

最後にエイジフレンドリーとSDGsの関わりを見ていきましょう。

17あるSDGs目標のうち、エイジフレンドリーと深くかかわるのは、SDGs目標8「働きがいも経済成長も」とSDGs目標11「住み続けられるまちづくり」です。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との関わり

エイジフレンドリーな職場づくりは、生産労働人口減少に歯止めをかけられる有効な手段の1つです。それは、経済成長停滞を防ぐことでもあります。

また、高齢者が元気で生き生きと仕事をする姿は、高齢者自身ばかりでなく職場全体の活気を生み出すに違いありません。

エイジフレンドリーの考えは、この目標の達成に直接的に貢献するといっても過言ではないでしょう。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくり」との関わり

人は誰でも年を取ります。「人生100年時代へ」と言われる中、高齢者が収入の面でも生きがいの面でも働き続けられることは、職場ばかりでなく「住み続けられるまちづくり」につながります。

健康寿命を伸ばし、エイジフレンドリーなコミュニティをつくることは、国連も強く目指している方向です。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、エイジフレンドリーについて、求められている背景、メリット・デメリット、企業が実践するにあたっての事柄を事例もあげて解説してきました。事業者の方には、補助金制度も有効に活用していただけるよう願っています。

「インクルーシブ」(包括的)という表現が各領域で使われています。企業や労働者がエイジフレンドリーをどう実践していくかは、インクルーシブなコミュニティを作る具体的な方法を示唆しています。

自分ができることや、自分の職場で可能なことを1つでも発見していただけたなら幸いです。

筆者の職場には、軽量で持ち運びやすいイスが、すぐ持ち出せるスペースに置いてあります。当初は高齢者用でしたが、ケガをしていたり疲れがひどかったりする人たちも使うようになりました。筆者も自分の体力をよく知り、必要な時は遠慮なく使うつもりです。エイジフレンドリーは、ささやかでも温かな配慮の表れと言えるのではないでしょうか。

<参考資料・文献>

WHO releases new guide on developing national programmes for age-friendly cities and communities

1 高齢化の現状と将来像|令和5年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

労働災害発生状況(令和7年2月)(厚生労働省)

エイジフレンドリーガイドライン(厚生労働省)

高年齢労働者の活躍促進のための 安全衛生対策(厚生労働省)

加齢にともなって成熟していく、知的な能力とは?(国立長寿医療研究センター)

高齢社会の現状に関するデータ(厚生労働省)

就業の状況|令和2年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

65歳以上の高齢者 働く高齢者 いずれも過去最多に 総務省 | NHK

高齢者の雇用促進に向けて(厚生労働省)

蓮根ひまわり苑

株式会社 平和堂

WLB推進企業登録と一般事業主行動計画|滋賀県ホームページ

全職場で行う「日通体操」でNIPPON EXPRESSホールディングス

エイジアクション 100(中央労働災害防止協会)

エイジフレンドリー補助金について|厚生労働省

エイジフレンドリー補助金Q&A

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。