多様性が尊重される現代、アイヌ民族が紡いできた歴史と文化の価値が改めて見直されています。厳しい自然の中で育まれた暮らしの知恵や、困難な時代を乗り越えてきた力強さは、これからの社会を考える上で多くの視点や、考え方のヒントを与えてくれます。

アイヌ民族の現在地を知ることは、過去を学び、より公正な未来を築くための第一歩です。アイヌ民族とはどのような人々なのでしょうか?歴史や文化、現在の暮らしまで、わかりやすく解説します。

目次

アイヌ民族とは

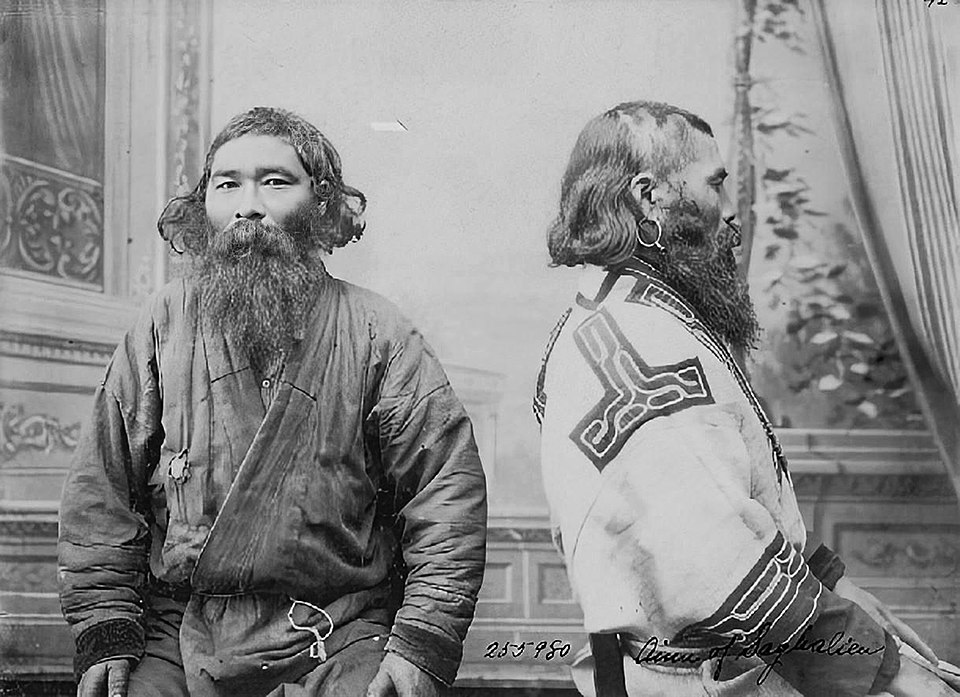

【1904年のアイヌの人々の様子】

日本には、独自の言語と文化を築き上げてきた民族が存在します。北海道から樺太、千島列島にかけた広大な地域に暮らし、自然との共生を重んじながら豊かな文化を育んできたアイヌ民族です。

アイヌとは「人間」を意味する言葉です。政府も公式に認めているように、アイヌ民族は「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族」として位置づけられており、現在も日本国内に約1万人以上が生活しています。

まずは、アイヌ民族を理解するために重要となるポイントを確認していきましょう。

先住民族としての法的地位と現在の人口

アイヌ民族は、2008年に国会で採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」により、日本の先住民族として正式に認定されました。さらに2019年には「アイヌ施策推進法」が制定され、法律として初めて先住民族と明記されています。

最新の調査では、北海道内で約1万1,450人のアイヌ民族が確認されており、関東地方などにも約3,000人が居住しています。ただし、これらは調査に協力した方のみの数字であり、実際にはより多くの方が日本全国で生活していると推定されています。

これは、長年にわたる同化政策※の影響により、自らのアイヌとしてのアイデンティティを公にしにくい社会状況があったことも関係しています。

縄文人との系統関係と文化的独自性

【サハリンのアイヌ人男性】

近年のDNA研究により、アイヌ民族は縄文人の遺伝的特徴を色濃く受け継ぐ存在であることが科学的に確認されています。約1万年以上前から日本列島に住んでいた縄文人の直系の子孫とされ、このことはアイヌ民族が日本列島の先住性を裏づける重要な根拠となっています。

文化的には、アイヌ語という日本語とは系統が異なる独自の言語を持ち、文字を持たない口承文化として発達してきました。アイヌ語は現在ではカタカナやローマ字を用いて表記されています。

また、

- あらゆるものにカムイ(神)が宿るという精神文化

- 自然との共生を基盤とした生活様式

- 独特の文様や古式舞踊

など、他の民族とは異なる豊かな文化的独自性を築き上げてきました。

広域にわたる歴史的居住圏と交易活動

アイヌ民族は、北海道を中心として樺太(サハリン)、千島列島、さらには本州北部にまで及ぶ広大な地域を生活圏としていました。この広範な地域で、狩猟・漁労・採集を基盤とした生活を営みながら、同時に活発な交易活動を展開していたことが明らかになっています。

特に注目すべきは、ラッコやオットセイなどの毛皮、コンブやアワビといった海産物を商品として、和人や大陸の民族との間で広域的な経済活動を行っていたことです。この交易活動により、金属器や漆器、織物などの技術や文化が伝わり、アイヌ文化の発展に大きな影響を与えました。

現在の北海道には、「札幌」「稚内」「知床」「帯広」など、アイヌ語に由来する地名が数多く残されており、アイヌ民族がこの地域に先住していた証拠として広く認識されています。

このように、アイヌ民族は単なる狩猟採集民族ではなく、高度な商業活動を営む民族集団として、独自の文化と社会を築き上げてきた存在といえるでしょう。現代においても、その歴史と文化は日本の多様性を理解する上で欠かせない要素となっています。*1)

アイヌ民族の歴史

【アイヌの民具】

日本列島北部に暮らしてきたアイヌ民族の歴史には、長きにわたる文化の形成と外部との接触、そして困難と克服の軌跡が刻まれています。縄文時代の直系子孫として独自の文化を育みながら、和人をはじめとする他民族との接触を通じて、複雑で波乱に満ちた歩みを辿ってきました。

先住民族としての起源と文化的基盤の確立

【北海道釧路市北斗遺跡に復元された、擦文時代の竪穴建物】

アイヌ民族の歴史的起源は、DNA研究により、約1万年以上前から日本列島に住んでいた縄文人の直系の子孫という事実が判明しています。弥生時代以降に大陸から渡来した人々との混血が少なかったことが特徴です。

擦文文化とアイヌ文化の成立

7世紀になるとアイヌモシリ※独自の擦文文化※が全域に広がり、12世紀から13世紀にかけてアイヌ文化が成立したと考えられています。この時期に本格的なアイヌ独自の精神文化、生活様式、言語体系が確立されました。

アイヌ文化の成立には、縄文文化から続縄文文化、擦文文化への連続的な変化に加えて、5世紀頃から道北・道東地域に現れたオホーツク文化※との接触と融合も重要な役割を果たしました。

和人との初期接触と交易関係の構築

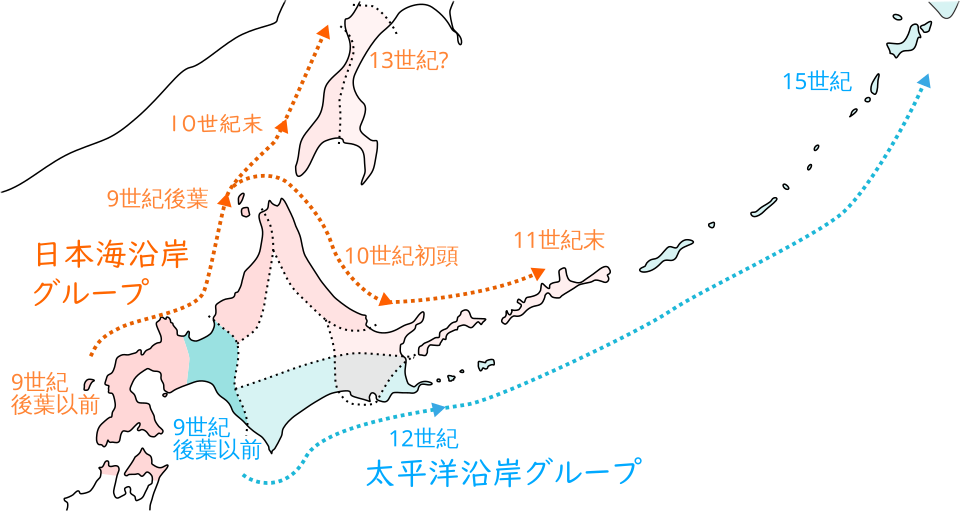

【アイヌの勢力範囲の拡大】

鎌倉時代以降、和人は北海道との交易を盛んに行うようになりました。1320年頃からは安藤氏がアイヌ民族との交易を行っており、鎌倉末期の14世紀前半から半ばころには多くの和人が渡島半島の南端に定住するようになりました。

初期の和人との関係は、対等な交易に基づいていました。アイヌ民族は昆布、鮭、ニシンなどの北方の産物を本州に供給し、代わりに鉄製品、漆器、酒などを入手していました。

この交易活動により、アイヌ民族は広域的な経済活動を営む民族集団として発展しました。

和人

和人(わじん)は、主にアイヌ民族との関係において使用される用語で、アイヌ以外の日本人または大和民族を指す言葉です。文献史料による「和人」の初出は定かではありませんが、江戸時代後期には江戸幕府が当時のアイヌに対する日本人の自称として用いていました。

アイヌ民族は和人を以下のように呼んでいました。

- シサム(sísam):「隣人」「となりの人」を意味するアイヌ語

- シャモ:「シサム」の略語または「和人」のアイヌ読みとされ、やや俗語的・蔑称的な意味合いを含む

- シサムウタラ:「シサム」に「仲間」を意味する「ウタラ」がついた形

武力衝突の始まり:コシャマインの戦い

【道南十二館】

しかし、交易の拡大に伴い和人の移住者が増えると、両民族間で摩擦が生じるようになりました。1456年春、現在の函館市志海苔で和人の鍛冶屋がアイヌの青年を殺害する事件が発生しました。

この事件をきっかけとして、翌1457年には東部アイヌの首長コシャマインが率いるアイヌ民族の大規模な蜂起が勃発しました。「コシャマインの戦い」と呼ばれるこの戦いでは、渡島半島に築かれていた和人の道南十二館※のうち10館がアイヌ軍によって攻め落とされました。

しかし、最終的には花沢館主蠣崎季繁(かきざき すえしげ)のもとにいた武田信広の反撃により、コシャマインは討たれ、アイヌ軍は鎮圧されました。この戦いの勝利により武田信広は蠣崎氏の養子となり、後の松前藩成立の基礎を築くことになります。

松前藩体制の確立と支配の強化

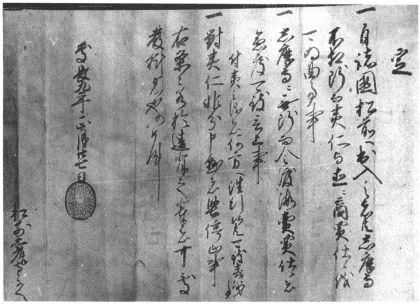

【徳川家康黒印制書(早稲田大学図書館所蔵)】

16世紀末、蠣崎氏は豊臣秀吉に認められて安藤氏から自立し、「松前氏」となりました。1604年には江戸幕府の将軍・徳川家康が松前氏に対して黒印状※を出し、アイヌ民族との交易管理権を与えて松前藩が成立しました。

松前藩は和人地とアイヌの土地(蝦夷地)を分離し、和人が蝦夷地に定住することを禁じる政策を取りました。また、1630年代には「商場知行制」という制度を確立し、家臣に交易権を分け与えることで、アイヌ民族にとって一方的に不利な交易が行われるようになりました。

シャクシャインの戦いと松前藩支配の徹底

【シャクシャイン城址】

松前藩の収奪が強まる中、1669年にはシブチャリ(静内)の長であったシャクシャインが中心となり、アイヌ民族による近世最大の蜂起が発生しました。この戦いでは、東は白糠、西は増毛に至る広範囲のアイヌが一斉に蜂起し、和人273人が殺害されました。

松前藩は幕府の支援を得て鎮圧に向かい、最終的にシャクシャインを和平協議の場で謀殺することで戦いを終結させました。この戦いの後、松前藩はアイヌ民族に対し絶対服従を誓わせる7ヵ条の起請文を強要し、アイヌ民族への政治経済的支配を一段と強化しました。

場所請負制と搾取の深刻化

【おおよそ17世紀から19世紀におけるアイヌ民族の居住域】

18世紀に入ると、松前藩は「場所請負制」を導入し、商人が運上金を支払って漁場経営やアイヌ管理を請け負う制度を確立しました。この制度により、アイヌ民族は和人のもとで働いて給料をもらい、和人から物を買うように強制され、自由な交易活動ができなくなりました。

特にクナシリ場所では過酷な労働条件が課せられ、1789年にはクナシリ・メナシの戦いが発生しました。この蜂起では和人71人が殺害され、最終的にアイヌ37人が処刑されるという悲劇的な結末を迎えました。

幕末期の激動と近代への移行

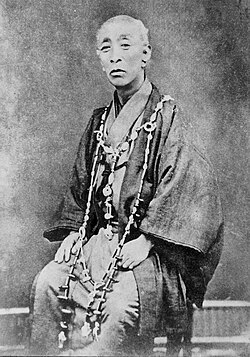

【松浦武四郎】

幕末期にはロシアの南下政策により北方防備の重要性が高まり、1799年には東蝦夷地が、1807年には西蝦夷地も幕府直轄領となりました。この時期、松浦武四郎(まつうら たけしろう)※をはじめとする探検家や研究者によってアイヌ民族の実情が詳しく調査・記録されました。

【東西蝦夷山川地理取調図】

こうして約700年にわたって続いたアイヌ文化時代は、明治維新とともに新たな局面を迎えることになります。アイヌ民族の歴史は、先住民族としての誇りを保ちながら、変化する時代の中で生き抜いてきた不屈の精神の記録でもあります。

この歴史を正しく理解することは、現代における多文化共生社会の実現に向けた重要な礎となるでしょう。*2)

アイヌ民族の暮らしや文化について

【平沢 屏山作「蝦夷島奇観」アイヌの熊送りの儀式イオマンテ(1870年頃)】

アイヌ民族が育んできた文化は、自然との深い共生から生まれた豊かで美しい世界です。北海道、樺太、千島列島にまたがる広大な地域で培われた生活様式は、すべての存在にカムイ(神)が宿るという精神的基盤のもと、衣食住から精神文化まで独特の発展を遂げました。

自然に寄り添う生活の知恵 – 住まいと生業

【平取町の博物館に復元されたチセ】

アイヌ民族の伝統的な住居「チセ」は、自然の恵みを最大限に活用した建築でした。チセとはアイヌ語で「私たち=チ」「寝床=セッ」を意味し、文字通り家族の生活の中心となる空間でした。

チセの中央には囲炉裏があり、東側には神が出入りする神聖な窓「カムイプヤラ(プヤㇻ)」が設けられました。この一年を通じて燃やされる火の熱が床でもある地面に蓄積されるため、冬季でも暖かく過ごせるといわれています。

アイヌの生活

アイヌの生業は季節に応じた狩猟・漁労・採集が基本でした。山猟は秋から春にかけて行われ、エゾシカ、ヒグマ、エゾユキウサギなどの動物や、エゾライチョウ、マガモなどの鳥類を捕獲していました。

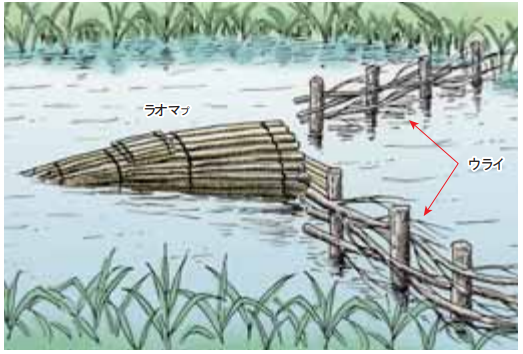

【川をせき止めてかごを仕掛ける漁法「ウライ」】

弓矢にはトリカブトから抽出した毒が塗られ、大きなヒグマも倒すほどの威力がありました。川漁では十勝川のような大きな川では丸木舟を使った網漁を、小川では川をせき止めてかごを仕掛ける漁法(ウライ)を用いていました。

海岸近くの村では海漁も盛んで、タラやカレイ、アザラシ、オットセイなども捕獲していました。

カムイとの共生に基づく精神世界

【シマフクロウ】

アイヌ民族の精神文化の根幹は、あらゆるものにカムイ(神)が宿るという世界観にあります。この思想では、人間の周りに存在するさまざまな生き物や事象のうち、人間にとって重要な働きをするもの、強い影響があるものをカムイと呼んでいます。

火のカムイは特に身近で大切なカムイとされ、人間の訴えや願いを聞き入れて他のカムイに伝えてくれる存在でした。他にもシマフクロウは村を見守る役目があるカムイとして尊敬され、植物のカムイには魔物を近づけない力を持つものもありました。

カムイノミ(神への祈り)

カムイノミ(神への祈り)は、アイヌの生活で重要な位置を占めていました。日々の生活の中に祈りを織り込み、

- 出かけるとき

- クマやシマフクロウなどのカムイを客として迎え入れるとき

- 結婚式

- 先祖供養

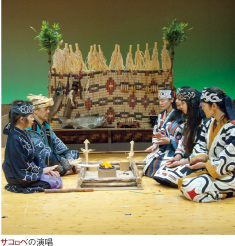

など、多様な場面で祈りが捧げられていました。祈りは普通の言葉とは異なる「アトムテイタク」(装飾された雅な言葉)で行われ、のどを震わせながら抑揚をつけて祝詞を唱える「サコイェ」という手法が用いられました。

文様と工芸に込められた美意識

アイヌ民族の衣服や工芸品には、自然への敬意と魔除けの祈りが込められた、独特の美意識が反映されています。

多様な伝統衣装とその文様

【アイヌの木綿衣】

衣服は地域や用途によって様々な種類があり、それぞれに異なる技法と文様で装飾されていました。代表的な衣服として以下のようなものが挙げられます。

- チカルカルペ:厚手の木綿地に、別の布で文様を切り伏せ、さらに刺繍を施した衣服

- ルウンペ:木綿や絹を使い、切伏文様と刺繍で極めて華やかに飾られた晴れ着

- カパラミプ:白い木綿地に、文様をかたどった布をアップリケのように縫い付けた衣服

- チヂリ:木綿地に、直接刺繍を施すことで文様を描き出した衣服

これらの美しい文様には、病気や災いから大切な人を守るという強い願いも込められています。

国の伝統的工芸品「二風谷イタ」と「二風谷アットゥシ」

【二風谷アットゥシ】

2013年、沙流郡平取町二風谷(にぶたに)に伝わる工芸品は、北海道で初めて経済産業省の「伝統的工芸品」に指定されました。

- 二風谷イタ(木彫りの盆):「モレウノカ(渦巻き文)」や「ラムラムノカ(ウロコ文)」といったアイヌ文様が、盆の表面に緻密に彫り込まれているのが特徴で

- 二風谷アットゥシ(樹皮の反物):オヒョウなどの樹皮から採った繊維で織られた布地。水に強く通気性に優れ、独特の風合いを持っている

【小刀(マキリ)・山刀(タシロ)・盆(イタ)】

口承文学に託された知恵と物語

【サコロベの演唱】

アイヌ民族は文字を持たなかったため、豊かな口承文学を発達させました。代表的なものが「ユーカラ」と呼ばれる叙事詩で、これは「まねる」という意味のユカラから体験を物語る意味になり、詞曲の総称になりました。

短いものから何日もかけて語られる長いものまであり、これらの物語には、神々と人間との関係性を基本とする世界観、自然の中で生きていく知恵、アイヌ社会でのルールなどが豊富に盛り込まれています。アイヌの人々は物語を聞くことによって文化や伝統を学び、継承してきました。

歌と踊りで表現する生命力

【アイヌの伝統楽器 ムックリ】

アイヌ古式舞踊は、

- 先祖や神々に対して敬意や感謝を示すために行われた儀式の場

- 親戚・友人が集った時

- 仕事をしている最中(労働や狩猟と結びついた踊り)

など、さまざまな場面で繰り広げられていました。2009年にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。例えば、カムイ(神)や先祖に捧げる儀式の踊りには以下のようなものが代表的です。

- イオマンテ(熊の霊送り):客として人間界に迎えた熊の魂を、盛大なご馳走と踊りでもてなし、神々の世界へ送り返す儀式

- イチャルパ(先祖供養):先祖の霊を慰めるために行われる供養の儀式での踊り

- チプサンケ(舟おろし):新しく作った舟を川や海へおろす際に、航海の安全と大漁を祈る踊り

【エムㇱ リㇺセ/刀の踊り(阿寒)】

具体的な演目として、

- 刀を鳴らす音や掛け声とともに魔を払う「エムシリムセ」(刀の踊り)

- 親鶴が子鶴に羽ばたき方を教える様子を表現する「サルルンカムイリムセ」(鶴の踊り)

- 自然界に聞こえる音や動物の鳴き声を音色にのせて表現する楽器「ムックリ」(口琴)の演奏

などがあります。

交易を通じた広域的なつながり

【北海道各地にできた交易地】

アイヌ民族は広域的な交易活動を行っていました。北海道からは、

- ワシ・タカの羽

- アザラシの毛皮

- クマやシカなど動物の毛皮

- 干したサケ

- コンブ

- アットゥシ(木の繊維で織られた布・服)

などが和人に渡されました。

また、サハリンを通して手に入る大陸の絹織物(蝦夷錦)などが、アイヌ民族の手を経て和人の手に、反対に和人からアイヌ民族が手に入れたものが、サハリンを通じて大陸にまで渡ることもありました。

このような交易活動は、儀式から暮らしまで、アイヌ文化の成り立ちにとって非常に大きな意味を持っていました。

このように、アイヌ民族の暮らしと文化は、自然との調和を基盤とした総合的な文化体系として発展してきました。現代においても、これらの伝統的な知恵と美意識は、人と自然の共生を考える上で重要な鍵となるでしょう。*3)

アイヌ民族が抱える問題

【伝統的なアイヌの結婚】

アイヌ民族が育んできた豊かな文化の裏側で、アイヌは日本の近代化の過程、また現代社会においても、数多くの困難な問題に直面してきました。それらは過去の出来事として終わったのではなく、今なお人々の暮らしや尊厳に深く関わる課題として存在しています。

文化伝承の危機と言語の消滅

明治時代以降の同化政策は、アイヌ文化の存続に深刻な打撃を与えました。この政策により、アイヌ語の使用や伝統的な風習が事実上禁止され、文化を自然な形で次世代へ受け継ぐ道が長らく閉ざされてしまったのです。

結果として、ユネスコが「極めて深刻な危機にある言語」と分類するほどアイヌ語の話者は激減しました。また、儀礼や工芸技術といった有形無形の文化財も、担い手の高齢化や後継者不足という大きな課題に直面しています。

解消されない経済的・教育的格差

歴史的に、アイヌ民族は狩猟や漁労の場であった土地を奪われ、不慣れな農業への従事を強いられたことで、経済的な基盤を失いました。この困窮は現代にも影響を及ぼし、北海道が実施する調査では、大学などへの進学率や所得水準において、全道平均との間に依然として格差が存在することが示されています。

このような経済的・教育的な環境の差は、個人の選択の自由や将来の可能性を狭める要因となり、世代を超えて連鎖する構造的な問題となっています。

根強く残る差別と偏見

2019年にアイヌ施策推進法が施行され、法的にアイヌ民族への差別は禁止されましたが、人々の心に根付いた偏見は未だ完全には払拭されていません。歴史の中で作られた誤ったイメージや無理解から、就職や結婚といった人生の重要な局面で心ない言葉を浴びせられたり、不利益な扱いを受けたりする人々が今なお存在します。

こうした差別を恐れるあまり、自身の出自を明らかにできずにいる当事者も少なくなく、民族としての誇りを持ち、安心して暮らす上で見えない壁となっています。

これらの文化、格差、差別という問題は、それぞれが独立しているのではなく、互いに複雑に絡み合いながら存在しています。この厳しい現実を正しく理解することは、アイヌ民族が民族としての誇りを持ち、すべての人が共に生きる真の共生社会を築くための第一歩となるでしょう。*4)

アイヌ民族の現在

【EXPO2025 大阪・関西万博 アイヌ工芸品等展示】

アイヌ民族を取り巻く現在の状況は、社会的課題への対応と新たな文化創造の取り組みが同時進行で展開されています。

未来へ向けた伝承活動

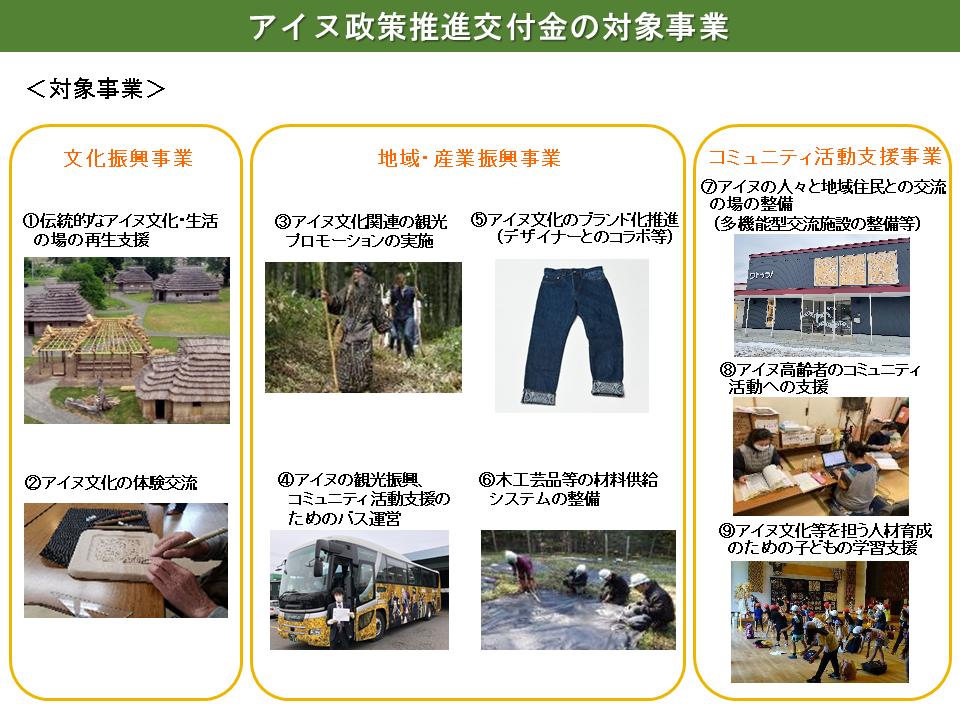

2019年に施行された「アイヌ施策推進法」は、アイヌ文化の振興を国や自治体の責務と位置づけ、様々な取り組みを後押ししています。この法律に基づき、

- アイヌ語教室

- 伝統工芸の担い手育成

- 伝統文化継承のための原材料の確保

などが支援されています。また、大学でのアイヌ・先住民研究の活発化や、学校教育におけるアイヌ文化の学習機会の増加など、次世代が自らの文化を学び、誇りを持って継承していくための環境整備が着実に進められています。

【アイヌ政策推進交付金の対象事業】

アイヌ施策推進法の5年後見直しと新たな展開

アイヌ施策推進法は附則9条により「施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」とされており、2024年5月に5年後見直しの時期を迎えました。

政府は2024年秋以降、アイヌの人々の意見を広く聞くための意見交換会を北海道内各地および東京で開催し、令和7年には検討結果をアイヌ政策推進会議に報告する予定です。

アイヌ文化復興の拠点「ウポポイ」の誕生

【ウポポイ開業記念式典にて】

2020年、北海道白老町にアイヌ文化復興・創造の拠点として「ウポポイ(民族共生象徴空間)」が開設されました。ウポポイは、

- 国立アイヌ民族博物館:アイヌの歴史や文化を主題とする日本初の国立博物館

- 国立民族共生公園:伝統芸能の上演や多様な体験プログラムが提供される

などを中心に構成されています。ここは単なる観光施設ではなく、アイヌ文化の研究や伝承、次世代への教育を担う国家的中心地であり、国内外の人々がアイヌ文化の魅力と価値に触れる重要な交流の場となっています。

【ウポポイでの活動】

ウポポイという象徴的な拠点の誕生と、法整備に支えられた地道な伝承活動は、現代におけるアイヌ文化復興の両輪です。これらの取り組みは、アイヌ民族が直面してきた課題への応答であると同時に、日本の社会全体の多様性を豊かにする試みとして、大きな期待が寄せられています。*5)

アイヌ民族とSDGs

【EXPO2025 大阪・関西万博「アイヌ舞踊の披露 ウレシパ モシリ」】

アイヌ民族の現代的な課題への取り組みや文化的価値の再評価は、SDGsの複数の目標達成に向けた重要な視点を提供します。特に、

- 先住民族の権利保障

- 多文化共生社会の実現

- 持続可能な自然との関係性構築

において、アイヌ民族の知恵と実践は貴重な学びとなっています。特に関連の深いSDGs目標を確認していきましょう。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

アイヌ語教育や口承文学の継承活動は、伝統知の保存だけでなく、地域社会における多様な学びの機会を提供する場です。ウポポイで実施されているアイヌ語教室や小中学校との連携授業は、少数民族の言語・文化への理解を深め、教育格差の是正にもつながります。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

2008年の「アイヌ民族を先住民族とする国会決議」や、2019年のアイヌ施策推進法制定により、制度的な不平等の是正が進められています。近年はアイヌ当事者の意見を反映した政策づくりや、自治体主導の文化支援策が増えており、マイノリティとしてのアイヌの権利回復はグローバルな不平等解消の一例となっています。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

アイヌ文化の価値を活かした地域振興は、持続可能な観光や伝統工芸を軸としたまちづくりに貢献しています。二風谷や阿寒湖などでは、地域資源としての文化の活用が経済と文化保全の両立に成功しており、国内外から注目されています。

SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう

カムイと共に生きるというアイヌの精神は、生物多様性の保護や自然資源の持続的利用に通じていると考えることもできます。森林・動植物との共生の知恵は、今日の自然環境保護や環境教育において有効な視点を提供します。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

2008年にアイヌ民族が先住民族として正式に認定され、2019年のアイヌ施策推進法により法的地位が明文化されました。しかし、現実には差別や偏見が継続しており、アイヌ民族文化財団は2024年に「ウアイヌコㇿ宣言」を発表し、レイシャル・ハラスメントに対する明確な反対姿勢を示しました。

これらの取り組みを通じて、アイヌ民族の権利尊重と文化継承は、SDGsの目標達成においても不可欠な要素として位置づけられています。多文化共生社会の実現と持続可能な開発は、アイヌ民族の歴史的経験と文化的価値を正しく理解し、現代社会に活かすことなくして成し得ないと言えるでしょう。*6)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【ウポポイでの伝統技術実演公開による木彫りの熊】

アイヌ民族は、縄文人直系の遺伝子を持ち、独自の言語や精神文化を持つ日本の先住民族です。その歴史は、豊かな文化を育んだ側面と、歴史の中で権利を侵害されてきた厳しい側面の両方を持っています。

その尊厳を回復し、文化を未来へ継承するための取り組みが、今まさに進められています。

近年の国連人権審査で、

- アイヌ民族の自己決定権

- 事前の同意を得る権利(FPIC)

- ネット上のヘイトスピーチ対策

の必要性が指摘されているように、課題は国内に留まりません。文化振興だけでなく、先住民族としての権利を国際的な基準で保障するという段階まで、日本社会全体の意識の変革が求められています。

アイヌの歴史は、多数派・少数派がお互いどう向き合うかという、あらゆる社会に共通する普遍的な問いを私たちに投げかけています。まずは無関心から脱却し、その歴史や文化を正しく知ることが第一歩です。

本当の「共生」とは、どのような状態を指すか、考えてみたことはありますか?あなたの身の回りでは、異なる背景を持つ人々が本当に尊重されているでしょうか?

わたしたち一人ひとりの小さな関心と敬意ある行動が、多様な文化が尊重され、誰もが誇りを持って生きられる公正な未来を築く力となるでしょう。*7)

<参考・引用文献>

*1)アイヌ民族とは

WIKIMEDIA COMMONS『AinuGroup』

WIKIMEDIA COMMONS『Sakhalin ainu men II』

早稲田大学『皇民化政策/同化政策』

Wikipedia『アイヌ』

アイヌ民族文化財団『アイヌ文化について』

アイヌ民族文化財団『国立アイヌ民族博物館』

内閣官房アイヌ総合政策室『アイヌ政策の概要』

北海道『令和 5 年 「北海道アイヌ生活実態調査」の実施結果について』(2023年10月)

北海道観光機構『先住民族・アイヌ民族を知る』

国土交通省『The Ainu People: History and Culture』

北海道アイヌ協会『アイヌ民族の概説』

*2)アイヌ民族の歴史

国立アイヌ民族博物館『令和6年度プンカㇻ協働展示「Punkar network×MIE2024 三重から北海道へ -アイヌ文化と出会った人々-」』(2024年11月)

WIKIMEDIA COMMONS『Hokuto dwelling replica』

WIKIOMEDIA COMMONS『アイヌの勢力範囲の拡大』

Wikipedia『コシャマインの戦い』

八雲町『第4章 松前藩の成立 第1節 松前藩の成立』

Wikipedia『シャクシャインの戦い』

北海道アイヌ協会『アイヌ民族の歴史』

Wikipedia『松浦武四郎』

松阪市『北海道の名付け親「松浦武四郎」』

Wikipedia『アイヌの歴史』

Wikipedia『擦文時代』

Wikipedia『オホーツク文化』

札幌市『第2章 アイヌ民族に関わる歴史的経緯』

八雲町『アイヌ民族とその歴史』

札幌市図書館『オホーツク文化の起源と終末』

東京大学『オホーツクの古代文化 東北アジア世界と北海道・史跡常呂遺跡』(2024年3月)

日本経済新聞『謎の北方海洋民族の生活いきいき アイヌ文化に大きな影響 歴史新発見 北海道羅臼町・松法川北岸遺跡』(2015年9月)

AKARENGA『北と南の文化が出会う—オホーツク文化・擦文文化』

北海道新聞『アイヌ民族と和人供養 上ノ国でコシャマイン慰霊祭』(2024年7月)

北海道博物館『徳川家康黒印状』

北海道開発局『②松前藩の交易支配と「場所」』

*3)アイヌ民族の暮らしや文化について

WIKIMEDIA COMMONS『AinuBearSacrificeCirca1870』

Wikipedia『チセ』

北海道開発局『魚をとるためのしかけ①「ウライ」』

Wikipedia『シマフクロウ』

アイヌ文化振興・研究推進機構『アイヌ生活文化再現マニュアル』

二風谷アイヌクラフト『二風谷アットゥシ』

首相官邸『内閣官房アイヌ総合政策室』

阿寒湖温泉アイヌ文化推進実行委員会『口承文学』

ウポポイ 国立アイヌ民族博物館オンラインショップ『アイヌの伝統楽器 ムックリ』

北海道開発局『② 松前藩の交易支配と 「場所」』

Wikipedia『アイヌ文化』

Wikipedia『イオマンテ』

国立アイヌ博物館『アイヌモシㇼ―アイヌの世界と多様な文化―」(2025年6月)

AKARENGA『北海道の歴史と文化と自然アイヌ文化』

AKARENGA『カムイへの祈り—信仰』

農林水産省『アイヌの伝統料理』

アイヌ民族文化財団『アイヌ民族:歴史と文化』

登別市『アイヌ民族とはどのような人々なのか』

登別市『アイヌ民族はどのように暮らし、どのように歩みを進めてきたのか』

国立公文書館『先住民族の近現代史 ~日露の狭間で翻弄された人々~』

北海道観光機構『もっと知りたい!先住民族「アイヌ」の文化』(2023年10月)

北海道観光機構『万物を敬う、アイヌの「心の源」から学ぼう!』

北海道開発局『①「カムイ」ってなんだろう?』

北海道開発局『2.伝統的な暮らし』

北海道開発局『⑤チセ(家)の建て方と川』

国立アイヌ民族博物館『国立アイヌ民族博物館 アヌココㇿ アイヌ イコロマケンル 研究紀要 第3号 2024』(2025年5月)

*4)アイヌ民族が抱える問題

WIKIMEDIA COMMONS『Ainu Marriage – 2』

日本弁護士連合会『アイヌ民族の権利の保障を求める決議』(2022年)

東京都『6 アイヌの人々の人権問題 「すばらしい文化・伝統があります」民族の誇りを尊重して!』

東京都人権開発センター『アイヌがアイヌとして生きていける社会へ』(2022年2月)

常本 照樹『アイヌ民族と「日本型」先住民族政策』(2011年9月)

札幌市『アイヌ民族に関する教育』

北海道『アイヌの人たち、アイヌ文化への理解を深めるために』

北海道『北海道アイヌ生活実態調査に係る有識者検討会議 第2回 議事録』(2023年5月)

北海道『アイヌ政策推進局アイヌ政策課』

一橋大学『近現代アイヌ思想史研究ー佐々木昌雄の叙述を中心にー』

日本学術会議『アイヌ政策のあり方と国民的理解』(2011年9月)

北海道大学『帯広市におけるアイヌ民族の現状と地域住民』(2018年7月)

参議院『アイヌ政策の変遷と課題-アイヌ施策推進法施行5年後見直しを迎えて-』(2024年12月)

文化庁『アイヌ文化の振興』

法務省『アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう』

菊池 千夏『第7章 アイヌの人々への差別の実像ー生活史に刻まれた差別の実態ー』(2016年9月)

Yahoo!ニュース『アイヌ差別表現問題~日本人は他民族を侵略・加害していない、という観念が背景に~』(2021年3月)

札幌市『現在のアイヌへイトの特徴と現状』

*5)アイヌ民族の現在

首相官邸『内閣官房アイヌ総合政策室』

内閣府『アイヌ施策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置』

Wikipedia『ウポポイ』

白老観光協会『ウポポイ(民族共生象徴空間)国立アイヌ民族博物館/国立民族共生公園』

文化庁『アイヌ文化の振興』

洞爺湖町『洞爺湖町アイヌ民族共生拠点施設「ウトゥラノ」』

首相官邸『(1)アイヌ施策推進法施行5年後検討の進め方について』

上野 昌之『日本におけるアイヌ指導者養成の現状と課題』

アジア太平洋資料センター『【2024講座紹介】 ハイブリッド連続講座「それぞれのアイヌ語を受け継ぐ――知里幸恵の先へ」』(2024年5月)

国立アイヌ民族博物館『レイシャル・ハラスメント対策』(2024年6月)

北海道新聞『アイヌ民族差別、SNS野放し 道生活実態調査 罰則規定なし、遅れる対策』(2024年9月)

ウポポイ(民族共生象徴空間)『『ウポポイ祭2024』で道内各地の踊りと食を満喫』(2024年6月)

白老町『白老町アイヌ施策推進地域計画及び達成状況の評価』(2025年4月)

首相官邸『「国民のアイヌに対する理解度についての意識調査」(令和6年度)』(2025年2月)

国立アイヌ民族博物館『「アイヌ民族の〈現在〉/〈日常〉を展示する』(2022年9月)

アイヌ民族情報センター『アイヌ民族の権利を回復する運動の推進決議[2024年度]』(2024年5月)

アイヌ民族文化財団『アイヌ民族〜歴史と文化』(2022年9月)

北海道大学『第8章 アイヌ民族の宗教意識と文化伝承の課題』(2008年)

アイヌ⺠族⽂化財団『『ウアイヌコㇿ宣言』を発表します〜共⽣社会の実現を⽬指し、レイシャル・ハラスメント対策を実施〜』(2024年6月)

日本経済新聞『アイヌ民族への差別「ある」、北海道で4割 内閣官房調査』(2025年4月)

*6)アイヌ民族とSDGs

首相官邸『内閣官房アイヌ総合政策室』

アイヌ民族文化財団『『ウアイヌコㇿ宣言』を発表します』(2024年6月)

国立アイヌ民族博物館『レイシャル・ハラスメント対策』(2024年6月)

北海道開発局『①「カムイ」ってなんだろう?』

帯広百年記念館『自然と神がみ』

北海道『アイヌの人たち、アイヌ文化への理解を深めるために』

ウポポイ(民族共生象徴空間)『アイヌ文化について』

Yahoo!ニュース『アイヌとして生きる若者たち――薄れゆく民族意識の中で』(2017年11月)

国立アイヌ民族博物館『開館記念特別展「サスイシㇼ 私たちが受け継ぐ文化 ~アイヌ文化を未来へつなぐ~」』(2020年7月)

多原 良子『マイノリティ女性の複合差別~アイヌ女性の実態調査を実施して~』

木戸 調『戦前期におけるアイヌ民族の同化をめぐる戦略―⽝蝦夷の光⽞と⽝エカシとフチ⽞に着目して』(2019年)

*7)まとめ

ウポポイ(民族共生象徴空間)『伝承者による伝統技術実演公開』(2025年6月)

衆議院『国連総会における「先住民族宣言」の採択に関する第三回質問主意書』(2007年10月)

北海道アイヌ協会『国際連合人権監視システムの活用』

森・川・海のアイヌ先住権研究プロジェクト『アイヌ民族の復権 先住民族と築く新たな社会』(2025年6月)

森・川・海のアイヌ先住権研究プロジェクト『北海道ウタリ協会代表団 1998年12月 先住民族の権利宣言草案に関する第4回人権委員会作業部会 声明』(2024年6月)

東京新聞『ヘイトへの罰則すらないアイヌ法 「5年で見直す」約束は? 「官僚トーク」が改正を待つ人々の怒りを買った』(2025年6月)

日本経済新聞『杉田水脈議員の人権侵犯認定 アイヌ民族侮辱で法務局』(2023年9月)

Spaceship Earth『人権問題とは?日本や世界の事例や現状、なくすためにできること』(2025年1月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。