近年、こどもを標的とした性犯罪が増加しています。最近でも、複数の教師による盗撮事件が発生し、社会に大きな衝撃を与えました。こうした深刻な事態を受けて新たに制定されたのがこども性暴力防止法です。本記事では施行を控えたこの法律の詳細な概要や、制定に至る背景、施行に向けた課題を見ていきながら、こどもを性被害から守るために何が必要なのかを考えていきます。

目次

こども性暴力防止法とは

こども性暴力防止法は、こどもに対するあらゆる性暴力を防ぐための措置を義務付けることに特化した法律です。

こども性暴力防止法では、

- 対象となる事業者

- 講じるべき措置や義務

- 被害児童の支援

- 必要な情報提供、制度の整備

などが定められており、こどもへの性暴力防止を防ぐための広範な対策がとられています。

同法は令和6(2024)年6月に成立・公布され、令和8(2026)年12月25日に施行される予定です。現在は、さまざまな課題や論点に対処するための詳細なガイドラインの策定や具体化、体制の整備などが進められています。

DBSとは

今回施行されるこども性暴力防止法で最も注目されているのは、日本版DBSと呼ばれる制度が同法の柱として導入されることです。

DBS(Disclosure and Barring Service)とは、イギリスが2012年に導入した「犯罪証明管理及び発行システム」の略称で、性犯罪歴のある者をこどもに関わる仕事に就けないようにして、こどもを性犯罪から守る制度です。

DBSと同様の制度はドイツ・フランス・アメリカ・スウェーデン・オーストラリアなどの国でも導入されています。

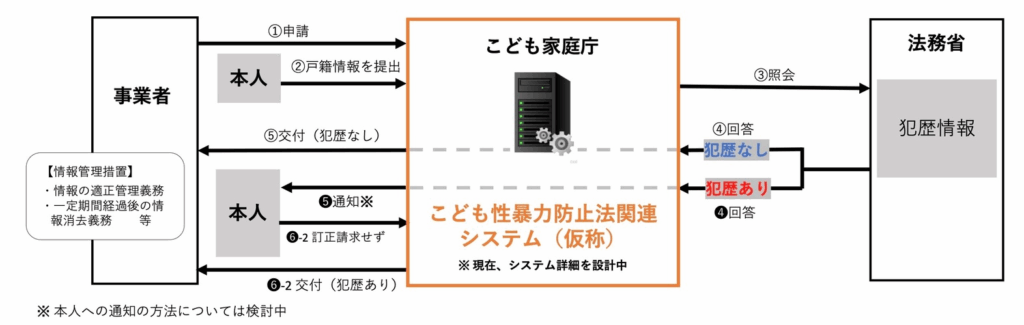

今回導入される日本版DBSでは、

- 対象事業者は就労希望者の性犯罪歴の確認をこども家庭庁に申請

- 就労希望者は戸籍情報をこども家庭庁に提出義務

- こども家庭庁が法務大臣に性犯罪歴を照会

- 性犯罪歴がなかった場合=犯罪事実確認書を事業者に交付

- 性犯罪歴が確認された場合=本人に事前通知→通知から2週間以内なら訂正請求可能

という手順をふむことになっています。

ここで過去に性犯罪歴が確認された者は、この2週間の訂正請求期間中に本人が内定や選考を辞退すれば事業者に犯罪歴が通知されることはありません。

しかしそれらを行わず2週間が経過すれば、こども家庭庁は本人の性犯罪歴を記した犯罪事実確認書を事業者に交付します。交付を受けた事業者は、就労希望者本人をこどもと接する業務に採用しないなどの防止措置が義務付けられることになります。

DBSの性犯罪歴確認スケジュール

こども家庭庁では、こども性暴力防止法の施行を令和8年12月25日に予定しており、そこから3年以内に現職者の性犯罪歴確認を行うこととしています。

現在の予定としては

- 施行日(12月25日)以降の令和8年度中は令和9年度の新規採用者を優先

- 現職者は令和9年4月〜令和11年6月までの27か月間に行う

- 公立学校教員は採用年次/学校単位・種別/所在地から適切な方法で、人数を均等に27分割し順次確認

というスケジュールとなっており、ずいぶん時間がかかると思われるかもしれません。これは現職者の人数が多いため、確認対象の手続きにかかる負担を分散して行う必要があるためです。

こども性暴力防止法の概要

この章ではこども性暴力防止法の概要について、詳細に見ていきましょう。

こども性暴力防止法の趣旨は、

児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。(引用:こども家庭庁)

としています。

対象になる事業者

こうした措置が義務付けられている対象事業者とは

- 学校設置者など=学校、児童福祉施設など同法の義務対象となる事業者

- 民間教育保育等事業者=学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ(学童)、認可外保育施設など同法の認定対象となる事業者

となっており、「義務対象」と「認定対象」に分かれているのが特徴です。

これは、行政が民間事業者の事業範囲を把握しきれないために「認定」という対象をとっているためです。認定対象の事業者は義務対象事業者と同等の措置をとれると認められれば認定を取得できます。このため国は所管の省庁と連携して、事業者が認定を取得することを促進しています。

対象事業者に求められる措置

こども性暴力防止法では、上記の対象事業者がこどもの性被害を防ぐために講じなければならない措置として「初犯対策」「再犯対策」からなる安全確保措置と情報管理措置を定めています。

安全確保措置

同法では安全確保措置のうち、初犯対策に重点が置かれているのが特徴です。

初犯対策はこどもの安全確保のために日頃から行うべき措置であり、

- 危険を早期に把握するための児童との面談など

- 児童が相談しやすくするための体制づくり

- 被害が疑われる場合の措置(被害児童の保護など)・調査

- 教員や職員などへの研修

などを義務付けるとしています。

再犯対策としては、前述のDBSによる対策が中心となっており、

- 性犯罪前科の有無の確認

- 性犯罪前科や児童への性暴力等のおそれありと認められる場合、児童への教育、保育等の業務に従事させないなどの性暴力防止措置

が義務付けられます。さらに現在は

- こどもや保護者から被害の申し出があれば対象教員などを自宅待機させる

- 本人から被害申告がなくても他のこどもなどからの通報や証言で調査を実施(2025年の5月の有識者会議での提案)

- 未然防止のための環境整備:性暴力防止のルールや取り組みの記載・周知

- 性加害が起きにくい環境づくり:児童と1対1になりやすい環境、複数の目が届きにくい環境、死角を可能な限りなくす(こども家庭庁による中間取りまとめ)

などの取り組みも検討されており、こども家庭庁では年内にも指針を定めるとしています。

情報管理措置等

対象事業者には、同時に犯罪事実確認書などの適切な情報管理も義務付けられます。

- 犯罪事実確認書などの適切な管理

- 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止

- 犯罪事実確認書に記載された情報漏えいの報告義務

- 犯罪事実確認記録などの廃棄・消去

- 情報の秘密保持義務

などが定められており、被害者だけでなく、加害者の人権にも配慮しなければならないことが明記されています。

こども性暴力防止法が制定された背景

今回、こども性暴力防止法が制定に至った背景には、年々深刻化するこどもへの性被害の増加と、それに対応する法制度や社会的理解の不十分さがあります。

こどもの性被害の現状

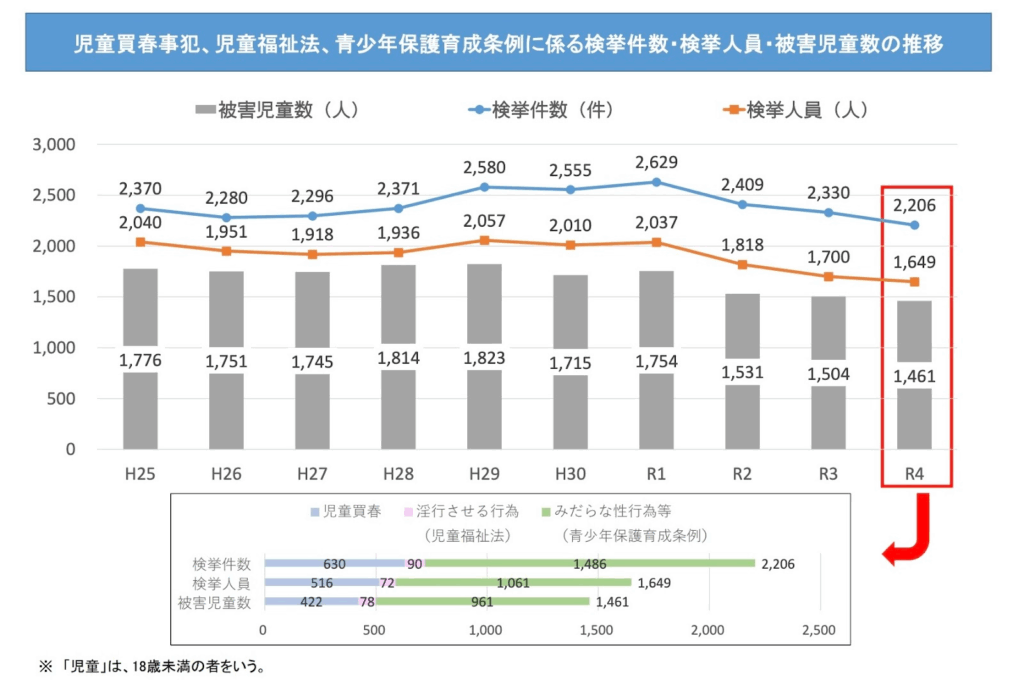

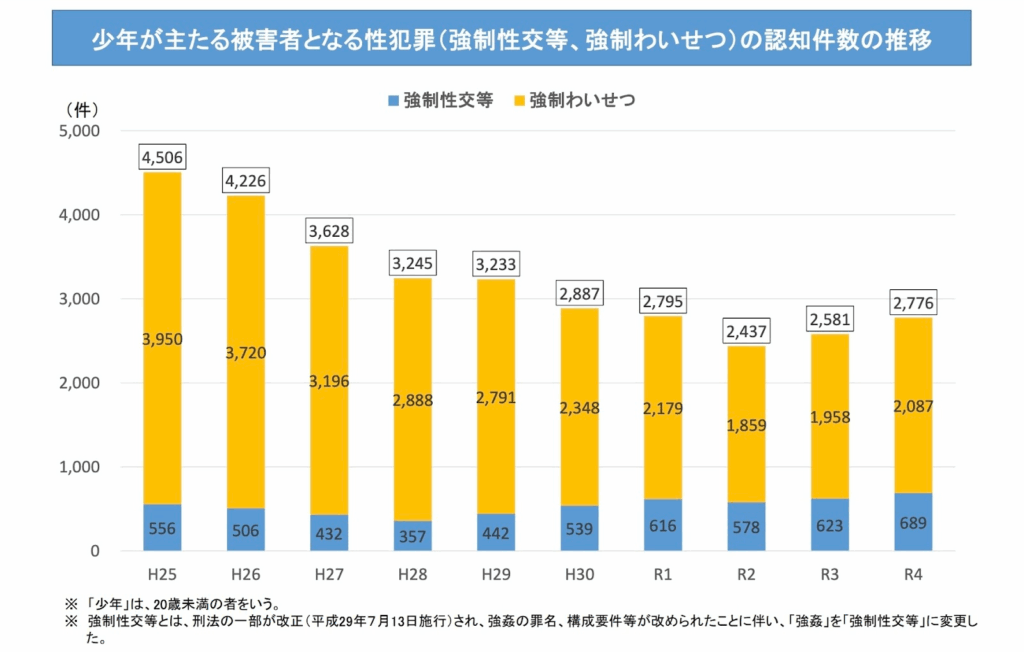

令和4年(2022年)の警察庁の調査結果によれば、こどもの性被害は

- 20歳未満が被害者となる性犯罪(強制性交等、強制わいせつ)の認知件数:2,776件

- 児童ポルノ事犯の検挙数:3,035 件、被害児童数は1,487人

となっています。以下の表を見ると、性犯罪件数は2013年の4,506件より大幅に減少してはいるものの、児童ポルノ事犯は9年前から増加の一途を辿っており、いずれも令和2年以降は前年より増加傾向にあります。

また、令和2年度の公立学校教職員の人事調査では、性犯罪・性暴力などによる懲戒処分を受けた者は合計200名(男性196名、女性4名)に上り、うち96名が児童生徒に対する性犯罪・性暴力で処分されています。

この調査では被害者の51%、104名が18歳未満のこどもで占められており、いまだ学校内において見過ごせない件数の性犯罪・性暴力が存在していることが明らかになりました。

そしてこれらの数字は、あくまでも警察が認知している件数に過ぎず、

- 言葉による性暴力や、インターネット・SNSなどを用いた性暴力を含めると、若年層全体の26.4%が何らかの性暴力被害を経験

- 若年層(16~24歳)の性暴力被害者の52%以上が誰(どこ)にも相談していない

というヒアリング調査の結果がでています。こうしたことから、犯罪として立件されずに明るみに出ていない性暴力・性犯罪の件数は実際にはさらに多いとされているのが実情です。

こどもの性暴力に関する社会状況の変化

さらに近年では、こどもの性暴力被害に関する社会状況が大きく変化していることも見逃せません。具体的には、加害者の犯罪手法が多様化・複雑化し、

- 大人からだけでなく、こども間の行為も性被害に含まれる

- 男児の性被害や、異性・同性両方からの被害

- PC・スマートフォンなどを用いた「デジタル性暴力」

- 家庭内での性的虐待

- 恋人からの性的行為の強要

など、性暴力の被害もより若年化、深刻化しつつあるのが現状です。同時に昔から行われてきたことが明確に「犯罪」と見なされ、それゆえに表面化してこなかった性犯罪が認識されるようになったことも大きな要素となっています。

特に大きいのは、SNSの発達と若年層への普及によるデジタル性暴力の増加です。

デジタル性暴力では、SNSを通じてこどもが面識のない相手と接触し、性的な画像や動画を見せられた、下着や裸を撮影された、下着姿や裸の写真を送るよう強要されたなどの被害を受ける例が急増しています。

この他に、

- 2020年:マッチングサービスで登録したベビーシッター2名がこどもへの強制わいせつで逮捕された事件

- 2023年:大手芸能事務所の代表による大勢の男児への性的虐待

など、社会に大きな衝撃を与えた事件が相次いだことも、こどもへの性被害を防ぐ法整備を求める声が高まるきっかけとなりました。

こどもの性被害に対する対策の遅れ

こうした現状にも関わらず、日本の法律ではこどもの性暴力被害に対して十分な防止対策は取られないままでした。

- 児童虐待防止法(2000年):虐待者を親権者やこどもの監護者に限定し、教員による性的虐待は対象外

- 学校保健安全法(2009年):「加害行為」はこども間のいじめや暴力、不審者からのこどもへの危害→教員によるこどもへの性的加害行為は含まれない

- 性犯罪規定(児童福祉法34条「児童に淫行をさせる行為」)

- 暴行または脅迫を用いたもののみに規定

- 親告罪とされている点

- 13歳という性交同意年齢の捉え方

このように、法的にこどもの性的安全を守る仕組みもなければ、その必要性も認識されず、こどもの性的安全という概念も共有されなかったことが、問題への対処を遅らせてきた一因となったのです。

こども性暴力防止法成立までの経緯

こうした現状を変えるために、国や行政はこどもへの性的加害行為への考え方を変える必要に迫られました。その結果

- 平成28(2017)年:児童の性的搾取等に係る対策の基本計画(子供の性被害防止プラン)

- 令和3(2021)年:こども政策の新たな推進体制に関する基本方針を閣議決定

- 教育・保育施設やこどもが活動する場などへの日本版DBSの導入検討を進めることを政府文書として初めて明記

- 令和4(2022)年:児童福祉法の一部改正(児童生徒への性暴力などで保育士登録を取り消された者のデータベースの整備など

- 令和5(2023)年4月:こども家庭庁発足

- 令和5(2023)年5月:不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の改正/性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げ

- 令和6(2024)年3月19日:こども性暴力防止法案が閣議決定・国会提出

といった経緯を経て、令和6年6月にこども性暴力防止法が成立し、現在に至ります。

こども性暴力防止法のメリット

こども性暴力防止法の成立は、性加害を起こさせない仕組みづくりを進めるものとして、児童福祉にとって以下のようなメリットをもたらすことが期待されます。

- 日本版DBSの導入で性犯罪に関わる前科の有無が事実として証明可能となり、適切な情報が提供できる

- 研修や教育により教員・職員の性犯罪に対する意識が高められる

- ガイドラインの整備で性犯罪を防ぐ環境づくりが整備されやすくなる

- 認定を受けた事業者は施設やサービスへの信頼を保証できる

こうしたメリットにより、こども性暴力防止法の施行がこどもへの性犯罪抑止につながるとされています。

こども性暴力防止法のデメリット・問題点

一方で、こども性暴力防止法にはいくつか解決すべき問題点も残されており、令和8年の施行に向けて議論が進められています。

課題①DBSの限界

日本版DBSによる性犯罪歴の情報開示は、あくまでも前科のある者に限定されます。

したがって、まだ何も性犯罪を犯していない者が初犯に及ぶのを防ぐための措置はDBSでは不十分です。

また、前科のある者の情報開示も「裁判で有罪判決が確定した前科」に限定されます。つまり示談や否認、黙秘などで不起訴処分となった場合は照会の対象にはなりません。

こどもへの性犯罪の場合、

- 幼いこどもは性暴力の自覚がなく、成長して初めて気づくことが多い

- 被害を自覚しても羞恥や自責の念、信じてもらえないのではと考え相談できない

- 事情聴取や証言でこどもが傷つくのを恐れ、保護者が警察へ被害を訴え出ない

- こどもの証言だけでは立証できないと判断され、立件を見送られる

などの理由から発覚に至らず、こどもへの性犯罪で有罪判決に至るケースはごく一部と言われています。

イギリスのDBSでは有罪判決を受けていない人、起訴に至らなかった人なども、調査や警察からの情報共有で再犯リスクが高いと見なされた人は照会リストに入ることがあります。

日本のDBSでも、こどもの安全確保をより確実にするならば、こうした照会対象の拡充措置や、前科のない者への加害予防措置を強化するための制度や仕組みづくりが必須と言えるでしょう。

課題②認定取得の負担

もう一つの課題は、民間事業者の認定取得に関わる負担です。

すでに大手事業者は積極的に認定取得に乗り出す構えですが、小規模な事業者は研修体制や相談窓口の整備、監視やチェックをしやすい施設の環境整備などを行う余裕がないケースも少なくありません。

その結果、性犯罪歴のある人が未認定の事業者に流れ込むことも懸念されています。

また今回の法律では、個人が一人で行っている事業などは認定の対象外です。

つまり、個人のベビーシッターをマッチングする事業者などはDBS制度に基づくこどもの安全を確保するための具体的措置を講じることができないことになります。

こうした問題に対しては、

- より多くの事業者が認定を受けられるよう、行政が小規模事業者の研修などをサポートする

- 個人事業者も認定の対象にする

- マッチングサイトの運営者を居宅訪問型保育事業者として届けさせて、安全確保措置を講じて認定を受けられるように検討する

などの支援体制の整備や法改正で認定への負担を減らすなどを行い、保育業務に従事する者に性暴力防止のための安全措置をより広範に講じさせることが重要となります。

課題③情報の漏洩リスク

日本版DBSの運用に際して懸念されているのが個人情報の取り扱いです。

性犯罪歴の情報については、本人の社会復帰や更生を妨げないために漏洩防止に努め、厳重に扱われなくてはなりません。

特に民間事業者には公務員のような守秘義務がないため、情報漏洩のリスクはより高くなります。こども家庭庁ではこの法律で秘密保持義務や第三者への提供の禁止などの情報管理措置を定めていますが、運用に当たってはより詳細なガイドラインの策定や、漏洩への罰則などの検討が求められます。

課題④人権侵害のリスク

また日本版DBSは、憲法第22条が保証する「職業選択の自由」「営業選択の自由」に抵触し、人権侵害にあたる恐れがあると指摘されています。課題②で指摘したような小規模事業者や個人事業者にも認定を広げるには、雇用体系や対象職種の拡大も議論されています。

しかしむやみに職種を広げてしまうと、性犯罪歴を持つ人たちの職業選択の自由を法的に、あるいは事実上制限されることにもなりかねません。

前科を持つ人の人権も尊重しつつ、こどもの安全を確実に保障できる制度の確立も、施行に向けた大きな課題のひとつです。

こどもへの性暴力を防ぐためにできること

こども性暴力防止法の成立は、こどもへの性暴力への抑止力として期待が寄せられています。しかし法律だけで性暴力被害がなくなるわけではなく、何よりもまず私たち自身による対策が不可欠といえます。私たちがこどもへの性暴力を防ぐために何ができるのでしょうか。

生命(いのち)の安全教育

こどもが「性被害者」「性加害者」にならないために、令和5年から全国の学校で本格的に教えられているのが生命(いのち)の安全教育です。これは、

- 水着で隠れる部分は自分だけの大切なところ(幼児期・小学校)

- 相手の大切なところを、見たり、触ったりしてはいけない(幼児期・小学校)

- いやな触られ方をした場合の対応(幼児期・小学校)

- 性暴力とは何か/性暴力被害に遭った場合の対応(中学・高校)

など、自他の身体や生命を大切にする考え方、自他を尊重する態度などを発達段階に応じて教えることで、生命の尊さ、性暴力の根底にある誤った認識や行動、性暴力が及ぼす影響などの正しい理解を目指すものです。

いわゆる包括的性教育と同じように思われますが、こちらはよりこどもの安全と人権を守ることを主眼に置いています。

こうした生命の安全教育は幼児期から始めるのが効果的なため、保護者や先生向けの研修も行われています。保護者が心と身体でこどもに愛情を伝えることで、こどもは性的に自分を傷つけられず、他人を傷つけず、自分を守れる知識やスキルを身につけられるようになっていくのです。

こども性暴力防止法とSDGs

SDGs(持続可能な開発目標)の達成という観点からも、こども性暴力防止法の成立は非常に重要な意味を持ちます。性的その他の種類の搾取などあらゆる形態の暴力をあらゆる場所から排除することは、

- 目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

- 目標16「平和と公正をすべての人に」

の実現に直結します。

また、すべてのこどもが性暴力の不安から解放され、心身ともに健康な状態での成長を保障されることは、目標3「すべての人に健康と福祉を」、安全で非暴力的な文化環境の推進は、目標4「質の高い教育をみんなに」の実現に寄与するなど、未来を担うこどもを性暴力から守ることはSDGsの複数の目標達成にも繋がります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

こども性暴力防止法は、これまで重視されることのなかったこどもの性被害対策に正面から取り組むものとして施行が待たれる法律です。現時点では新たに導入される日本版DBSなどの運用面に課題を残しており、さまざまな議論を重ねてより精査される必要があります。

こどもへの性暴力・性被害は直近の心身の成長だけでなく、その後の人生の長きにわたって影を落とす重大な人権侵害です。こどもたちを守るためには、法律のみに頼るのではなく、私たちも大人として求められる役割や責任があることを忘れてはなりません。

参考文献・資料

こどもへの性暴力-その理解と支援 第2版:藤森 和美/ 野坂 祐子 著 誠信書房,2023年

こども性暴力防止法について|こども家庭庁

こども性暴力防止法の概要|こども家庭庁

子どもを性犯罪から守る「日本版DBS」とはどんな制度?概要や課題を分かりやすく解説|朝日新聞GLOBE

「こども性暴力防止法」の中間とりまとめ案が公表。法施行によって何が変わるのか解説します | Florence News

子供の性被害の現状と取組について|警察庁生活安全局人身安全・少年課

こども・若者の性被害に関する 状況等について|内閣府男女共同参画局

日本版DBSで子どもの性被害を未然に防ぐ|問題点や対象範囲を解説

日本版DBSとその問題点 – 早稲田リーガルコモンズ法律事務所

日本版DBSとは?主な仕組みや期待される効果、問題点について解説 – PATCH THE WORLD

こども性暴力防止法 来年12月に施行へ – 日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB 2025年6月16日

日本版DBS導入案 性加害が疑われる教員 事実確認中は自宅待機 – 日本教育新聞電子版 2025年6月2日 NIKKYOWEB

こども性暴力防止法(日本版DBS法)の意義と課題 | SOMPOインスティチュート・プラス

田村美由紀, こどもの安全と日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の導入について 淑徳大学短期大学部研究紀要 66 p.51-62, 2023-03-01 淑徳大学学術機関リポジトリ

安永智美, 性暴力・性虐待から子どもを守るための効果的支援と連携のあり方について : 少年サポートセンターの役割と多機関連携 社会安全・警察学8号 p.125-136, 2022-03-31 京都産業大学学術リポジトリ

柳本祐加子, スクール・セクシュアル・ハラスメント ―こどもに対する性暴力、性虐待そして性虐待罪であるという視点を立てる 中京ロイヤー 17 (1), p.19-30, 2012-09 中京大学学術情報リポジトリ

当社サービス内で発生した事件及び安全対策に関する報告書- キッズライン

「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」 報告書 令和5年9月

味田徳子, 幼児期への「生命(いのち)の安全教育」の指導に向けて 秋草学園短期大学紀要 (41) p.118-132, 2025-03-31 秋草学園短期大学リポジトリ

生命(いのち)の安全教育について|文部科学省

この記事を書いた人

shishido ライター

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。