宇宙からの隕石衝突は、恐竜絶滅から現代のチェリャビンスク隕石まで、地球の歴史と現在を物語る壮大なテーマです。2025年8月には鹿児島上空でも火球が観測され、私たちにとって決して遠い出来事ではありません。

隕石衝突とは何か、その影響や今後の可能性を正しく理解することで、過去の事例から学び、未来への備えについても冷静に考察できるようになります。科学的事実に基づいた知識は、不安を和らげ、建設的な防災意識を育む第一歩となるでしょう。

目次

隕石衝突とは

宇宙から地球へ飛来する隕石は、ときに私たちの住む惑星に大きな影響を与える自然現象です。隕石衝突とは、宇宙空間を漂う岩石や金属の破片が地球の大気圏に突入し、地表に落下する現象を指します。

実は毎日約43トンもの宇宙からの物質が地球に降り注いでいますが、そのほとんどは大気圏で燃え尽きてしまいます。しかし、十分な大きさと強度を持つ物体は地表まで到達し、時に甚大な影響を及ぼします。

隕石衝突を正しく理解するための、重要なポイントを確認しておきましょう。

天体衝突との違い

隕石衝突は比較的小規模な物体による現象であり、日常的に観測されます。一方、天体衝突は惑星や巨大な彗星といった、はるかに大きな天体同士の衝突を指します。

例えば、約45億年前に原始地球に火星サイズの天体が衝突して月が誕生したとする「ジャイアント・インパクト説」は天体衝突の代表例です。これは数十億年に一度という極めて稀な出来事といえます。

隕石の分類と構成

地表に到達する隕石は、その構成によって3つに分類されます。

①石質隕石

【シャーゴッティ隕石】

石質隕石は全体の約95%を占め、主にケイ酸塩鉱物から成ります。中でもシャーゴッティ隕石はシャーゴッタイト火星隕石※の最初の例として有名です。

②コンドライト

【マーチソン隕石(炭素質コンドライト)】

石質隕石の中で「コンドリュール(コンドルール)」※という球状の粒を含むものはコンドライトと呼ばれます。コンドライトは、太陽系初期の高温過程を物語る貴重な記録を保持しています。

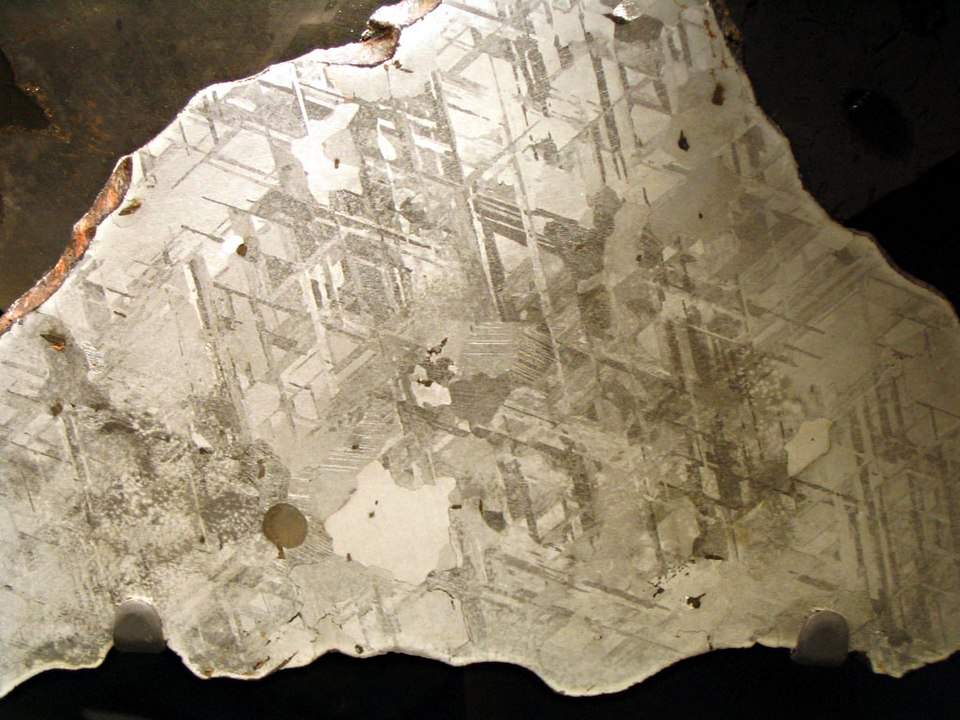

③鉄隕石

【確認されているものの中で世界で最も重いホバ隕石(ナミビア)】

鉄隕石は地球に落下する隕石の約4%ほどで、鉄とニッケルの合金から成り、断面を処理するとウィドマンシュテッテン構造という美しい格子模様が現れます。この構造は数百万年という長期間の冷却過程で形成されたものです。

石鉄隕石は最も稀で、ケイ酸塩鉱物と金属鉄がほぼ等量混合しています。

【ウィドマンシュテッテン構造】

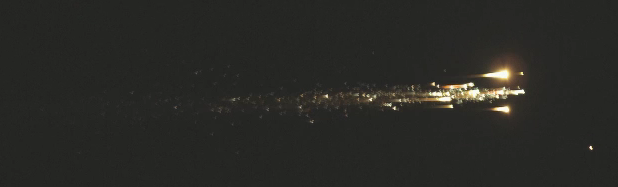

大気圏突入時の物理現象

【大気圏再突入によって分解・焼失する小惑星探査機「はやぶさ」】

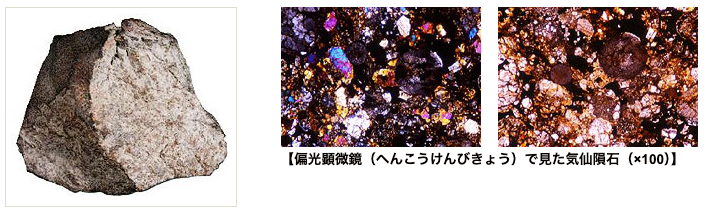

隕石が地球大気圏に突入する際の速度は最低でも秒速約11kmに達します。このとき、物体の前面にある空気が断熱圧縮され、数千度から1万度以上の高温になります。

これは摩擦熱ではなく、空気の急激な圧縮による温度上昇が主な原因です。この強烈な熱により、隕石表面は溶融してフュージョンクラストと呼ばれる黒いガラス質の層が形成されます。

大気の圧力に耐えきれない場合は空中で爆発し、強烈な衝撃波を発生させることもあります。

【フュージョンクラストが観察できる気仙隕石】

隕石衝突は太陽系の歴史を物語る貴重な現象であり、地球環境や生命進化に深い影響を与えてきました。この基礎知識を踏まえることで、隕石がもたらす具体的な影響や過去の事例、未来への備えについて、より深い理解を得ることができるでしょう。*1)

地球に隕石衝突した場合の影響

【ロシア、チェリャビンスク隕石落下時に残した隕石雲】

隕石衝突はその規模によって結果が大きく異なります。小型なら局地的な被害にとどまりますが、大型であれば地球規模の環境変動や生態系の崩壊を招きかねません。特に現代社会は人口密度が高く、都市インフラが集中しているため、被害は過去よりもはるかに深刻になると考えられています。

隕石衝突で起こる主な影響を見ていきましょう。

直接的な物理的被害

隕石が衝突すると、衝撃波と爆発的なエネルギーが広がります。2013年のロシア・チェリャビンスク隕石では、直径20mほどの天体が空中で爆発し、数千棟の建物が損壊し、多数の負傷者が出ました。

これでも比較的小規模な例であり、数百メートル級の隕石なら都市全体が壊滅する可能性があります。海に落下した場合は巨大津波が発生し、沿岸部を一瞬で襲う危険があります。

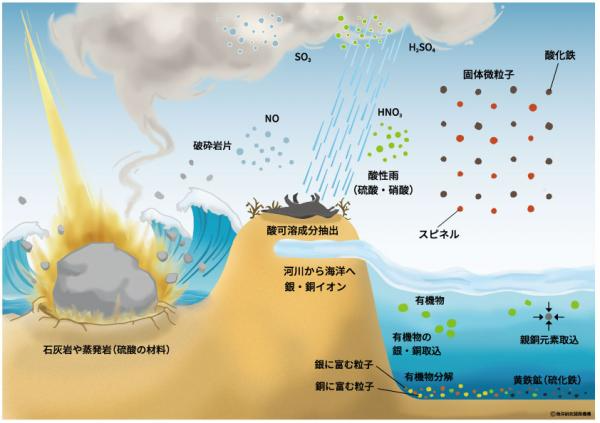

大気と気候への影響

大規模衝突では大量の塵や硫酸エアロゾル(細かい粒子)が大気中に放出され、太陽光を遮って気温が急激に下がる「衝突の冬」と呼ばれる現象を引き起こします。さらに、二酸化硫黄や窒素酸化物が酸性雨を発生させ、土壌や湖沼を汚染し、農業や水生生物に長期的な被害を与える可能性もあります。

生態系と生物多様性への影響

【隕石衝突による大規模酸性雨】

大規模な隕石落下による気候変動や酸性雨は生態系の基盤である植物やプランクトンを衰退させ、食物連鎖全体を揺るがします。恐竜を絶滅に追い込んだ約6600万年前の衝突はその代表例です。一方で、壊滅的な絶滅の後には哺乳類の繁栄が始まったように、新たな進化の契機となることもあります。しかし、その過程で失われる生物多様性は膨大であり、取り返しのつかない損失をもたらします。

このように隕石衝突は、局所的な被害から地球規模の環境変化まで多様な影響をもたらします。次の章では、実際に過去に起きた隕石衝突の事例を取り上げ、これらの影響をより具体的に見ていきましょう。*2)

過去の隕石衝突

【アメリカ・アリゾナ州にある隕石クレーター「バリンジャー・クレーター」】

地球の歴史を振り返ると、隕石衝突は生命の進化や環境の変化に決定的な影響を与えてきました。巨大隕石は生物の大量絶滅を引き起こし、ときに地形を変え、また近代では人類社会に直接被害をもたらしています。

ここでは、「生物絶滅をもたらした衝突」「地形や科学を変えた衝突」「近代に観測された衝突」の3つに分けて見ていきましょう。

①生物絶滅をもたらした衝突

【ユカタン半島衛星写真】

最も有名なのは、約6600万年前に現在のメキシコ・ユカタン半島に落下した「チクシュルーブ隕石」です。直径10km級の小惑星が秒速20kmで衝突し、直径180km以上の巨大クレーターを形成しました。

この衝突によって恐竜を含む生物種の約75%が絶滅したと考えられています。

この仮説を1980年に提唱したのが、物理学者ルイス・アルバレスと地質学者の息子ウォルター・アルバレスです。当初は異端視されましたが、後にクレーターの発見で支持を得て、地球科学の大発見となりました。

さらにさかのぼると、南アフリカにある「フレデフォート・ドーム」も重要です。約20億年前に形成された直径300km規模のクレーターで、地球最大の隕石衝突跡とされます。現在も地形として残り、世界遺産に登録されています。

【現在のフレーデフォート・ドーム(2006年)】

②地形や科学を変えた衝突

隕石衝突が地球の地形や科学の理解を変えた事例もあります。アメリカ・アリゾナ州の「バリンジャー・クレーター(メテオ・クレーター)」は約5万年前に直径50mほどの鉄隕石が衝突してできたもので、直径約1.2km、深さ170mの規模です。

鉱山技師ダニエル・バリンジャーが最初に「隕石による衝突」だと主張し、後に地質学者ユージン・シューメーカーが衝撃でしかできない鉱物を発見することで科学的に証明しました。

これにより、地球上のクレーターの多くが隕石起源であることが認められるようになりました。

【バリンジャー・クレーター(メテオ・クレーター)】

また、カナダの「サドベリー盆地」は約18億年前の隕石衝突で形成されたもので、世界有数のニッケルや銅の鉱床が生まれました。現在も重要な資源供給地であり、隕石衝突が経済にも影響を与えることを示しています。

【サドベリー隕石孔で見つかったシャッターコーン※】

③近代に観測された衝突

【ツングースカ大爆発の位置(赤丸)】

20世紀以降は、隕石現象が記録として残るようになりました。1908年の「ツングースカ大爆発」では、シベリア上空で直径数十メートルの天体が爆発し、東京都の面積に匹敵する森林が一瞬で倒壊しました。

幸い人の少ない地域で大惨事は免れましたが、爆発の光はヨーロッパまで届いたと記録されています。

【チェリャビンスク隕石接近の様子】

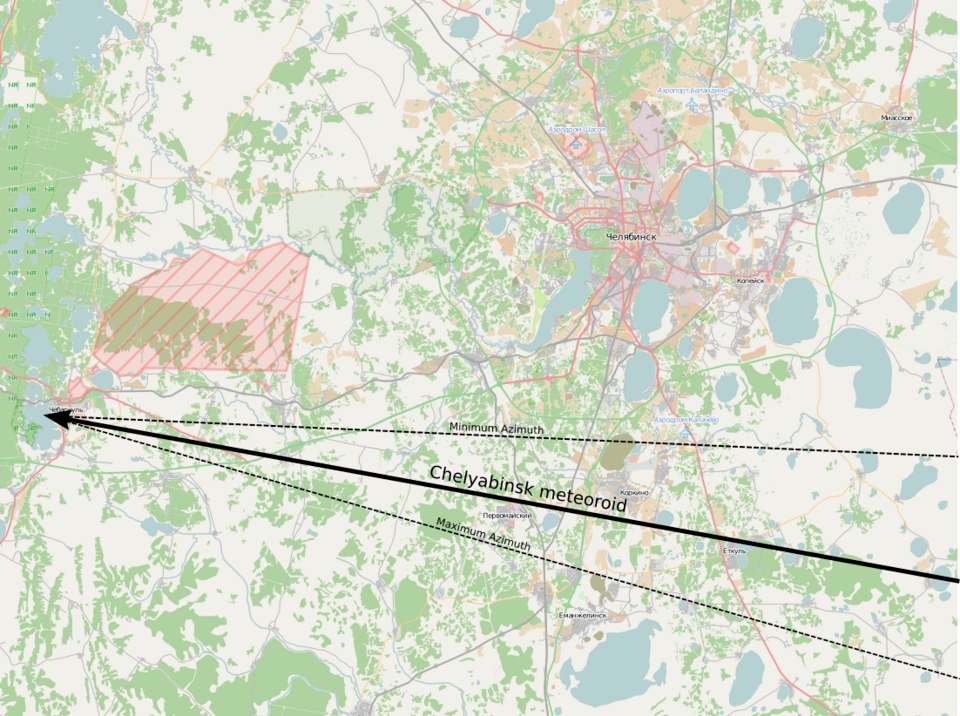

2013年のロシア・チェリャビンスク隕石は現代社会に衝撃を与えました。直径20mの小惑星が上空で爆発し、強烈な衝撃波で4,000棟以上の建物が損壊、1,500人近くが負傷したのです。

これは都市社会における隕石衝突リスクを世界に実感させた事件でした。

【チェリャビンスク隕石の落下軌道】

【チェリャビンスク隕石の衝撃波で壁と屋根の一部が破壊された亜鉛工場】

隕石衝突は過去に生物の絶滅や地形の形成をもたらし、現代にも脅威を与え続けています。このような歴史を振り返ることは、未来の衝突リスクを理解するための大切な一歩なのです。*3)

今後地球に隕石が衝突する可能性は?

私たちは映画のような巨大隕石の衝突を想像しがちですが、実際のリスクは科学的にどの程度なのでしょうか。観測技術が進んだ現在、地球に衝突する可能性は数値として評価され、必要に応じて公表されています。

ここでは、隕石衝突リスクの基本的な仕組みと現状を見ていきましょう。

多くの天体の中で衝突の可能性があるのはごく一部

宇宙には無数の小惑星や彗星が存在し、その一部が地球の近くを通過しています。しかし、そのほとんどは安全な距離を通るだけで、実際に衝突の可能性が議論される天体はごく限られています。

毎年小さな隕石は大気中で燃え尽きており、地表に達して被害をもたらすものはごく少数です。

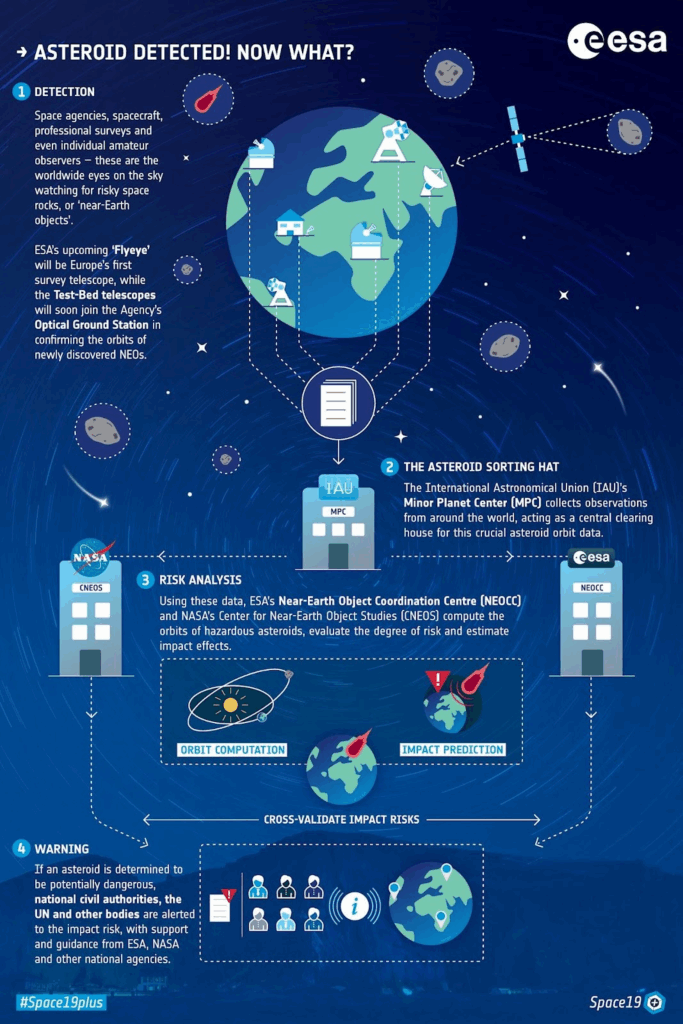

科学的なリスク評価の仕組み

【小惑星の検出、リスク評価】

隕石衝突の確率は、最新の軌道計算と観測データに基づいて常時更新されています。NASAや欧州宇宙機関(ESA)は、衝突リスクを「トリノスケール」や「Sentryシステム」で数値化し、潜在的に危険な天体(PHA)のリストを公開しています。

たとえば小惑星「2024 YR4」は発見当初に最大3.1%の衝突確率が示されましたが、観測を重ねると0.28%以下に下がりました。これはデータ精度が高まるほど「やはり当たらない」と判明する典型例です。

大規模衝突の可能性と現状

恐竜絶滅を引き起こしたような直径10km級の小惑星衝突は、100万年に1度程度とされ、今後100年以内に起きる可能性は極めて低いとされています。一方で直径10〜100m級の天体でも局地的に深刻な被害を与えることがあり、2013年のチェリャビンスク隕石がその典型です。

ただし現状で「高リスク」と判定されている天体は存在していません。

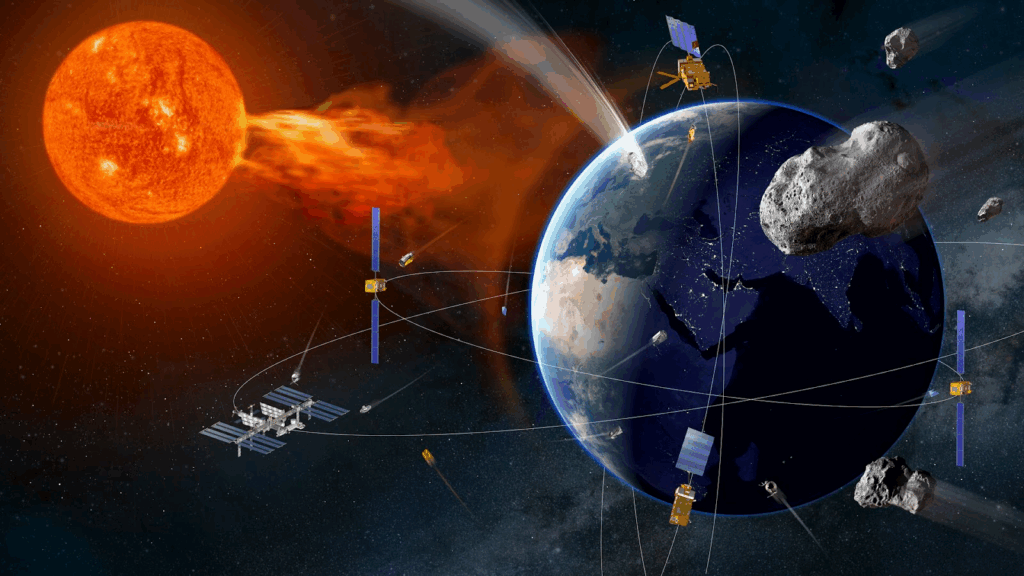

監視と国際協力による安全網

【地球で最も強力な惑星レーダー:カリフォルニア州のゴールドストーン太陽系レーダー】

NASAは「プラネタリー・ディフェンス・コーディネーション・オフィス」を設立し、一定以上のリスクが確認された場合には公式に警報を出します。これまでほとんどのケースでは追加観測によって「問題なし」と修正されてきました。

ESAや日本の国立天文台も観測を行い、国際的な監視網の一翼を担っています。

隕石衝突のリスクはゼロではありませんが、現代科学の観測と監視により「大規模衝突は極めてまれ」「小規模な衝突は監視可能」という状況にあります。最新の体制によって、過剰に恐れる必要はほとんどないのです。*4)

隕石衝突に備えてできることはある?

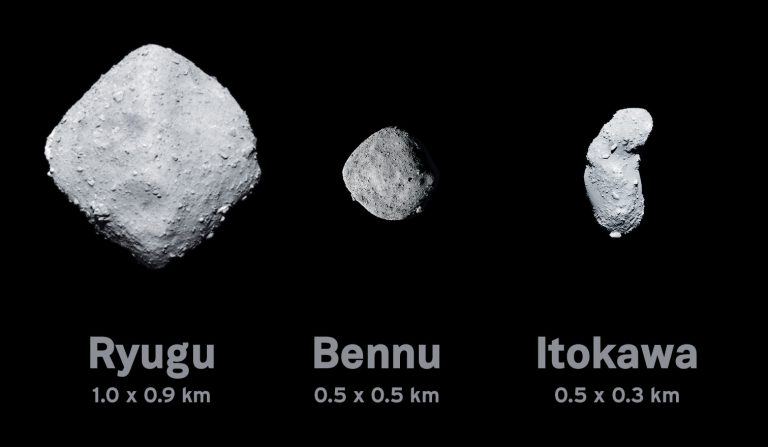

【地球近傍小惑星:左からリュウグウ, Bennu, イトカワ】

大規模な衝突の可能性は極めて低いものの、完全にゼロではありません。では、私たちはその万が一の可能性にどう向き合うべきでしょうか。

「個人」「社会」「国際」という3つのレベルで、現在進められている対策を見ていきましょう。

①個人レベルでの備え — 汎用的な災害対策として

隕石衝突への個人の備えは、地震や台風といった一般的な災害対策とほぼ同じです。ライフラインの停止を想定し、最低でも1週間は自立して生活できる短期備蓄が基本となります。

防災グッズの準備

数日分の水や食料、簡易トイレ、常備薬、懐中電灯、モバイルバッテリー、そして携帯ラジオなどをリュックにまとめておきましょう。

緊急時の行動の確認

もし閃光や爆発音を確認したら、まず窓から離れることが最優先です。チェリャビンスク隕石では、衝撃波で割れたガラスにより多くの負傷者が出ました。屋外にいる場合は、開けた場所で身を伏せるのが安全とされています。

これらの備えは、あらゆる災害時に自分や家族の命を守る力になります。

②社会レベルでの監視網 — 空からの脅威を見張る目

私たちの社会は、常に空からの脅威を監視する国際的なネットワークによって守られています。日本でも、岡山県の美星スペースガードセンターなどで「日本スペースガード協会(JSGA)」が日夜観測を続けています。

国際的には、NASAが支援する早期警報システム「ATLAS」などが全天を監視し、数日前には危険な天体の接近を警告できる体制を構築しています。現在、地球に接近する可能性のある天体(NEO)は約35,000個が発見されており、特に危険な直径1km以上の天体はその97%が発見済みです。

万が一、リスクの高い天体が見つかった場合は、「国際小惑星警報ネットワーク(IAWN)」を通じて世界中の機関が連携し、観測を強化する体制が整っています。

③国際レベルでの惑星防衛 — 地球を守る技術開発

監視だけでなく、衝突を回避する技術開発も国際協力のもとで進められています。これは「惑星防衛(プラネタリー・ディフェンス)」と呼ばれています。

2022年、NASAの探査機DARTが小惑星に体当たりし、その軌道を変えることに成功。人類が天体の軌道に干渉できることを初めて証明しました。

この歴史的なプロジェクトには、衝突後の詳細観測を行うESA(欧州宇宙機関)のHera計画※にJAXA(宇宙航空研究開発機構)が赤外線カメラを提供するなど、日本も深く関わっています。JAXAはさらに「はやぶさ2」の拡張ミッションで、より小さな小惑星の調査も予定しており、現実的な脅威への対策に貢献しています。

隕石衝突への備えは、私たち個人の防災意識から、社会の監視網、そして国際的な技術協力まで、多層的に構築されています。確率は低くてもゼロではないリスクに対し、冷静で合理的な準備と、科学技術による監視・対策の両面から、私たちの安全を守る取り組みが着実に進んでいるのです。*5)

隕石衝突とSDGs

【2022年10月、ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた小惑星ディモルフォス】

隕石衝突問題とSDGs(持続可能な開発目標)は、いずれも「地球全体の安全と持続可能な未来を守る」という共通の理念を持っています。災害リスクに備え、国際協力によって解決策を模索する姿勢は、SDGsの実践そのものです。

隕石衝突への備えや研究は、健康や気候、都市の安全、技術革新、そして国際協力の推進など、複数のSDGs目標達成に寄与します。「誰一人取り残さない」社会を実現するために、災害への備えと科学的取り組みが重要な役割を果たしているのです。

SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を

隕石衝突は爆風やガラス破片、大気汚染や食料不足を引き起こし、人々の健康を脅かします。早期警戒システムや避難計画の整備、医療体制の強化は被害を減らすうえで欠かせません。

こうした対策は、隕石衝突のみならず他の自然災害時にも役立ち、人々の健康と命を守る仕組みとしてSDGs目標3に直結します。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

隕石検出や軌道変更技術の開発は、宇宙観測、AI解析、ロケット推進など多様な分野で技術革新を促進します。NASAのDART計画の成功は、人類が初めて天体の軌道を変えられることを実証しました。

これらの研究は防災や気候対策にも応用でき、持続可能な産業と技術基盤の強化に貢献しています。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

小規模な隕石でも都市部では建物損壊や人的被害を招く可能性があります。日本スペースガード協会や国際監視網による観測は、都市のリスク評価や避難計画の策定に役立ちます。災害に強いまちづくりと防災力の底上げは、地震や台風対策と共通し、レジリエントな社会を築く基盤となります。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

大規模衝突は「衝突の冬」と呼ばれる急激な気候変動を引き起こす可能性があります。衝突を未然に防ぐ技術開発やシミュレーション研究は、気候変動の理解や対策強化にも資するものであり、気候の安定を守る取り組みと位置づけられます。

SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

隕石衝突対策は一国では不可能であり、国際協力が不可欠です。NASAとESA、JAXAの連携や、IAWNやATLASといった国際的な監視網は、情報共有と技術協力の具体例です。

これらは人類共通の課題に取り組むパートナーシップの重要性を示しています。

隕石衝突への備えは、健康、都市、防災、気候、技術、国際協力といった多方面でSDGsに貢献する活動です。こうした取り組みを通じて、持続可能で安全な地球社会の実現に近づくことができるのです。*6)

まとめ

【Space Safety】

隕石衝突は、地球の生命史を創り、時に終焉をもたらしてきた、壮大な宇宙の営みです。そして、その現象は決して過去のものではありません。

2025年8月19日の深夜に鹿児島県上空で観測された火球は、専門家によればチェリャビンスク隕石に匹敵する規模だったと分析されています。幸いにも海上へ落下しましたが、この出来事は、隕石衝突が私たちにとって身近で現実的なリスクであることを何よりも雄弁に物語っています。

しかし、私たちは無力ではありません。地球規模の監視網によって巨大な天体の97%はすでに発見され、短期的な大災害のリスクは極めて低いことがわかっています。さらに、NASAのDART計画の成功は、人類が自らの手で天体の軌道を変え、未来を守る技術を持ち始めたことを証明しました。

この課題は、文化や経済状況を問わず、全人類が直面する共通のテーマです。先進国は技術開発をリードし、多くの地域社会では基本的な防災インフラの整備を進めるなど、それぞれの立場で貢献が求められます。

包括的な安全は、こうした努力が国境を越えた公正なパートナーシップによって結ばれた時にのみ、達成されるでしょう。

私たち一人ひとりが常に新しい情報に注目し、

- 宇宙という広大な環境の中で生きる乗組員として、どのような責任を果たすべきか

- 科学技術と国際協力によって、どのような安全な未来を築きたいのか

など、自身に問いかけ責任を持った行動をすることで、夜空を不安の対象としてではなく、未来への希望をもって見上げることができるでしょう。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

<参考・引用文献>

*1)隕石衝突とは

WIKIMEDIA COMMONS『Shergotty meteorite』

WIKIMEDIA COMMONS『Murchison-meteorite-ANL』

WIKIMEDIA COMMONS『The Hoba Meteorite near Grootfontein』

WIKIMEDIA COMMONS『Widmanstatten patterns 2』

WIKIMEDIA COMMONS『Hayabusa reentry from Ames Research 2010-06-13 25seconds』

岩手県立博物館『展示品のご案内 気仙隕石[けせんいんせき]』

JAXA『原始太陽系星雲の高温過程で形成されたコンドリュールの再現実験』(2022年)

JAXA『地球の大気圏に突入した宇宙船は、たいへん厳しい熱に曝されます。この熱はどうして発生するのでしょうか』

Wikipedia『隕石』

Wikipedia『大気圏再突入』

Wikipedia『シャーゴッティ隕石』

Wikipedia『ホバ隕石』

Wikipedia『ウィドマンシュテッテン構造』

つくば科学万博記念財団『対流圏のエアロゾル粒子から隕石由来の物質を検出―成層圏から流入し、大気物質循環や気候バランスに影響か』(2022年7月)

日本惑星科学会『初期太陽系内の二つの加熱現象:コンドリュール形成と微惑星熱進化』(2022年1月)

日本惑星学会『コンドリュール同時形成: 26Al年代測定による炭素質コンドライトと普通コンドライトコンドリュールの形成年代』(2005年1月)

名古屋大学『特集 生命の謎を宇宙に探る』

広島大学『隕石について』

国立科学博物館『隕石は流れ星が落ちたものですか?』

地層学研究所『隕石 -宇宙からの贈り物-(前編)』(2020年6月)

EPACS 自然史博物館『1A01[ 隕石 ]』

古川 善博『隕石の海洋衝突で生成するアンモニアと有機物』(2009年)

*2)地球に隕石衝突した場合の影響

WIKIMEDIA COMMONS『A trace of the meteorite in Chelyabinsk』

量子科学技術研究開発機構『隕石衝突後の環境激変の証拠を発見〜白亜紀最末期の生物大量絶滅は大規模酸性雨により引き起こされた?〜』(2020年2月)

国立環境研究所『エアロゾルの温暖化抑止効果』(2024年2月)

気象庁『対流圏で採取したエアロゾル粒子から隕石由来の物質を電子顕微鏡分析で検出し、それらが成層圏から流れてきていることを示しました』(2022年7月)

理化学研究所『隕石衝突後の環境激変の証拠を発見 〜白亜紀最末期の生物大量絶滅は大規模酸性雨により引き起こされた?〜(プレスリリース)』(2020年2月)

科学技術振興機構『生き物たちは大量絶滅からすぐに立ち直っていた』(2018年7月)

日本航空協会『地球を護るスペースガードの活動 ~チェリャビンスク隕石調査から見えてきた天体衝突の実態~』(2014年2月)

産業技術総合研究所『20年間にわたる煤(すす)粒子の地表面沈着量の変遷を測定』(2020年3月)

Wikipedia『チェリャビンスク隕石』

神戸大学『小天体の低重力環境での衝突クレーターサイズに関する実験的研究』(2025年8月)

名和 小太郎『21世紀の杞憂』(2012年)

東京海上日動リスクコンサルティング『ロシア隕石落下の衝撃』(2013年)

日本経済新聞『恐竜を絶滅させた隕石衝突 温暖化緩和に貢献?』(2020年2月)

*3)過去の隕石衝突

WIKIMEDIA COMMONS『Barringer Meteor Crater, Arizona』

WIKIMEDIA COMMONS『Yucatan peninsula 250m』

WIKIMEDIA COMMONS『Vredefort Dome-113482』

WIKIMEDIA COOMONS『Meteor Crater1』

WIKIMEDIA COMMONS『Wells Creek shatter cones 1』

WIKIMEDIA COMMONS『Russia-CIA WFB Map–Tunguska』

WIKIMEDIA COMMONS『Meteorite explosion over Chelyabinsk on February 15, 2013』

WIKIMEDIA COMMONS『Trajectory of Chelyabinsk meteoroid en』

WIKIMEDIA COMMONS『Цинковый завод Челябинска』

Wikipedia『チクシュルーブ・クレーター』

Wikipedia『K-Pg境界』

Wikipedia『フレデフォート・ドーム』

Wikipedia『バリンジャー・クレーター』

Wikipedia『サドベリー隕石孔』

Wikipedia『ユージン・シューメーカー』

Wikipedia『ツングースカ大爆発』

Wikipedia『チェリャビンスク隕石』

Wikipedia『2013年チェリャビンスク州の隕石落下』

ロシア・ナビ『1908年にシベリア上空から落下したモノは何か:「ツングースカ大爆発」の新説』(2023年6月

Springer Nature『巨大衝突クレーターの形成過程が明らかに』(2017年2月)

Yahoo!ニュース『数kmの津波が発生!?32億年前の史上最大級の隕石衝突がヤバイ』(2025年6月)

Yahoo!ニュース『ロシアの隕石墜落(2013年)、原爆の30倍以上の恐るべき威力とは?ツングースカ大爆発の原因が判明』(2024年4月)

AstroArts『恐竜を絶滅させた小惑星の物質をクレーター内で発見』

*4)今後地球に隕石が衝突する可能性は?

ESA『Asteroids and Planetary Defence』

NASA『NASA’s Planetary Defenders Documentary Premieres April 16』(2025年4月)

NASA『NASA Discovers Interstellar Comet Moving Through Solar System』(2025年7月)

Wikipedia『Asteroid impact prediction』

NASA『Sentry: Earth Impact Monitoring Impact Risk Data』

Georgia Tech『How Do Scientists Calculate the Probability That an Asteroid Could Hit Earth?』(2025年6月)

Future US『Odds of an asteroid impact in 2032 just went up. Here’s why experts say you shouldn’t worry』(2025年2月)

NBCUniversal『That asteroid heading near Earth in 2032? The impact probability is now just 0.004%, NASA says』(2025年2月)

CNN Science『An asteroid’s chances of hitting Earth keep shifting. Here’s why that is happening Ashley Strickland』(2025年2月)

東洋経済ONLINE『【衝撃事実】「巨大隕石の地球衝突」は必ず起こる』(2024年8月)

吉川 真『天体の地球衝突問題とその対応』(2017年)

日本科学未来館『どうして分かった?巨大隕石衝突 ~トークセッション「日本で見つけた! 巨大隕石衝突の証拠」レポート』(2019年3月)

九州大学附属図書館『Q. 今までで一番大きな隕石って?→ 火星サイズ!!』

日本経済新聞『2032年に地球衝突?小惑星発見 NASA「可能性は1%」』(2025年1月)

日本経済新聞『探査機をぶつけた小惑星の破片、火星に衝突する可能性も』(2024年4月)

日本経済新聞『小惑星の衝突確率、JAXAが算出法 地球防衛へ貢献狙う』(2025年4月)

Yahoo!ニュース『「2025年7月5日に隕石落下で大災害」は本当にあり得る? JAXA宇宙研・藤本正樹所長にとことん聞いてみた』(2025年5月)

Science Portal『地球衝突?と注目された小惑星、確率ほぼゼロに すばる望遠鏡も撮影』(2025年2月)

*5)隕石衝突に備えてできることはある?

JAXA『地球を守れ!:プラネタリーディフェンス(惑星防衛)船隊』(2024年11月)

内閣府『JAXAにおける宇宙交通管理関連の取り組み』(2025年3月)

原子力規制委員会『大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応』(2020年1月)

Wikipedia『小惑星地球衝突最終警報システム』

文部科学省『プラネタリーディフェンスの取組みとアポフィス観測について』(2024年9月)

文部科学省『アポフィス観測の国際状況』(2024年7月)

Newsweek『小惑星衝突の脅威は「核兵器」で軽減できる? 「第2の月」出現中のいま知りたい「地球防衛研究」の最前線』(2024年10月)

PRESIDENT Online『もし地球に隕石が迫ってきたらどうするか…NASAが「人類で初めて成功させた実験」とその結果』(2024年8月)

東洋経済ONLINE『「地球に隕石衝突」を防衛する最新技術の進み具合』(2025年3月)

防衛省防衛研究所『シスルナ安全保障―シスルナ空間における米中の活動と今後の論点―』(2023年3月)

Mitsubishi Electric『2029年にニアミス!—天体衝突から地球を守る「プラネタリーディフェンス」とは』(2024年10月)

衛星システム技術推進機構『令和5年度 文科省 委託調査 宇宙探査・軌道上サービスに関する技術調査』(2024年3月)

Yahoo!ニュース『7つのキーワードで学ぶ「プラネタリーディフェンス」 天体衝突から地球を守る活動、その「これまでの成果」とは?』(2025年5月)

*6)隕石衝突とSDGs

NASA『Close-Up Views of NASA’s DART Impact to Inform Planetary Defense』(2025年8月)

JAXA『二重小惑星探査計画Hera』(2023年5月)

JAXA『小惑星から地球を守れ!スペースガードセンター!』

JAXA『宇宙のゴミ(スペースデブリ)がISSに衝突するおそれはないのでしょうか?』

JAXA『宇宙探査と惑星保護』

内閣府『JAXAにおけるSDGs取組』(2020年1月)

文部科学省『プラネタリーディフェンスの取組みとアポフィス観測について』(2024年9月)

理化学研究所『隕石衝突後の環境激変の証拠を発見 〜白亜紀最末期の生物大量絶滅は大規模酸性雨により引き起こされた?〜』(2020年2月)

宇宙法研究センター『プラネタリーディフェンスの現状と課題』(2025年2月)

*7)まとめ

ESA『Asteroids and Planetary Defence』

NASA『Near-Earth Asteroids as of August 2025』(2025年7月)

日本経済新聞『空に光の玉、火球か隕石? 九州・西日本で目撃相次ぐ』(2025年8月)

南日本新聞『「火球」か 深夜にごう音、一瞬で昼間のような明るさに――鹿児島県内で目撃相次ぐ 専門家「満月より明るいものは珍しい」』(2025年8月)

Yahoo!ニュース『西日本中心に確認された「火球」の正体は『隕石』か “群を抜いて明るい流れ星”鹿児島県垂水市では暗闇が昼間のような明るさに』(2025年5月)

Yahoo!ニュース『「隕石!?」「窓が揺れた」19日夜のオレンジ色の光の正体は?鹿児島県内など全国各地で目撃』(2025年8月)

日本惑星科学会『特集「宇宙防災:科学と工学の新たな展開」プラネタリーディフェンスに対する観測の現状』(2024年)

宇宙法研究センター『プラネタリ―ディフェンスの法的課題』(2025年2月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。