地球環境や水、農業問題が深刻化する中、特に懸念されるのが食肉と畜産の問題です。環境負荷の大きい畜産は、特に持続性や多方面への影響が指摘されていますが、そうした問題の解決手段のひとつとされているのが培養肉です。

食料問題を背景に注目される培養肉ですが、その全貌は一般にはまだ知られていません。本記事ではその概要や利点・課題などを詳しく紹介していきます。

目次

培養肉とは

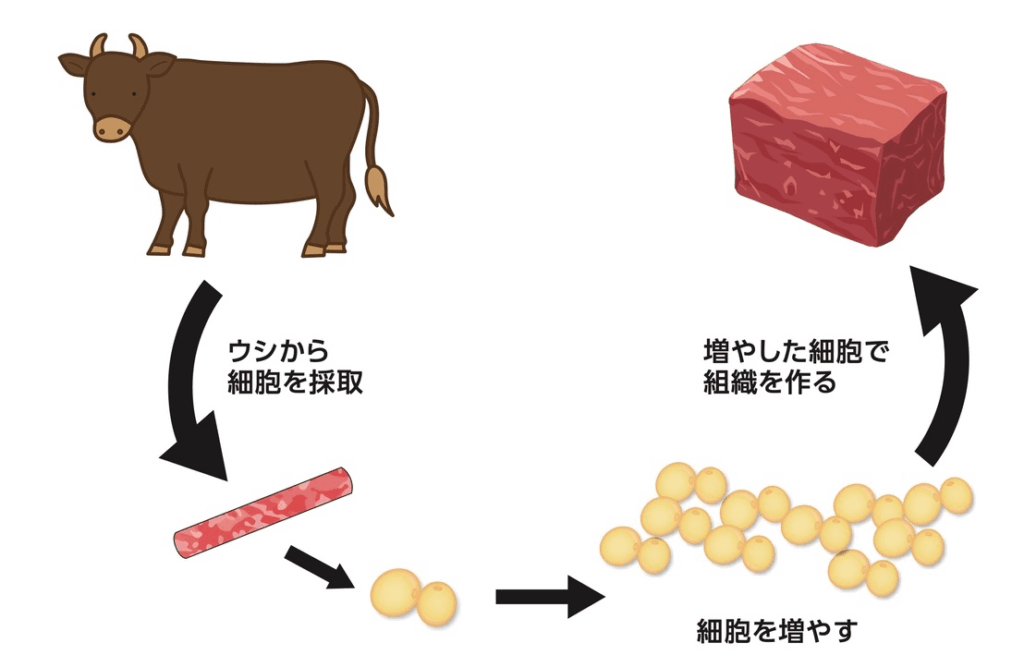

培養肉とは、家畜や魚介類の細胞を体の外で培養して作られた肉のことです。

具体的には、牛や豚など動物の身体から取り出した細胞を培養液の中で分裂、増殖させて筋組織を作ります。この筋組織をさらに増やし、成型して人工的に作られたものが培養肉と呼ばれるものです。

培養肉は現時点では研究段階にとどまっているものが多く、世界各国で実用化、商品化に向けた研究が進められています。

代替肉との違い

培養肉は現在市販されている代替肉と混同されがちですが、両者は全くの別物です。

代替肉は、大豆など植物性のタンパク質を肉のような見た目や味・食感に加工した食品を指します。これに対し培養肉は動物から取り出した細胞を増やして作る、代替ではない本物の「肉」です。

培養肉の種類

現在開発されている培養肉は、ミンチ肉系とステーキ肉系の2種類に分けられます。

ミンチ肉系

ミンチ肉、つまりひき肉状の培養肉は、製品としてミートボールやハンバーグ、ナゲットなどに使われることが多く、筋繊維など肉本来の組織を形作る必要はありません。

ミンチ肉は味や食感も細胞に頼る必要はなく、ゼリーや植物性のペーストなど細胞とは別の素材を配合することで、肉に近い形状や味わいを再現できます。どちらかと言えば純粋な培養肉ではないミンチ肉もどきも多いものの、それゆえ製品化しやすいのが利点です。

ステーキ肉系

一方、肉本来の内部構造を再現するのがステーキ系培養肉です。

筋組織や脂肪を培養するには細胞培養技術や再生医療などの高度な技術が必要で、実用化のハードルは高いものの、各国で研究が進み、日本は特に力を注いでいます。培養肉は牛や豚に限らず鶏、羊、魚介類にも広がり、将来的には高タンパク・低脂肪や生食可能など機能性のある肉の登場も期待されています。

培養肉開発の歴史

培養肉の開発は、1997年のNASAによる金魚肉培養実験から始まりました。この研究は数年で終わりましたが、その後もアメリカやオランダなどで研究が続きます。

- 2013年:マーク・ポスト氏(オランダ)による培養ハンバーガーの試食会

- 1枚約3,000万円という価格ながら培養肉が現実となり注目を集める

をきっかけに、世界各国で多くのスタートアップ企業や団体が参入し、研究開発が進んでいきます。

- 2016年:メンフィスミート社が培養ミートボール発表

- 2017年:アップサイド・ミーツ社が培養鶏肉発表/価格は200gで44万円

- 2019年:アレフファームズ社、培養ステーキ発表

- 2020年:シンガポールで培養肉料理販売開始(約2,260円)

日本では2022年に東京大学・竹内昌治教授の研究室と日清食品ホールディングスがステーキ状の培養肉の作成に成功し、試食が行われました。

2023年には産学共同の「培養肉未来創造コンソーシアム」が設立され、3Dバイオプリント技術の確立による2031年の培養肉商業化を目指しています。

培養肉の作り方

実際の培養肉の生産は、大まかに①細胞の分離・精製②細胞を培養③立体成型・組織化

という3つの工程からなっています。

工程①細胞の分離・精製

最初に行うのが培養する細胞の分離・精製工程です。

主な方法では、

- バイオプシー:細い注射針のようなものを家畜の体に刺し、5g程度の肉片を採取

- 食肉工場から新鮮な肉片をもらい採取

などの方法があります。日本ではまだバイオプシーの環境が整っていないため、後者の方法を採用しています。筋繊維自体は細胞分裂ができないため、採取するのはその周囲にある筋衛生細胞(サテライト細胞)です。

採取した肉片は何度もフィルターにかけられ、分解酵素で細胞レベルまで分解されます。

工程②細胞を培養

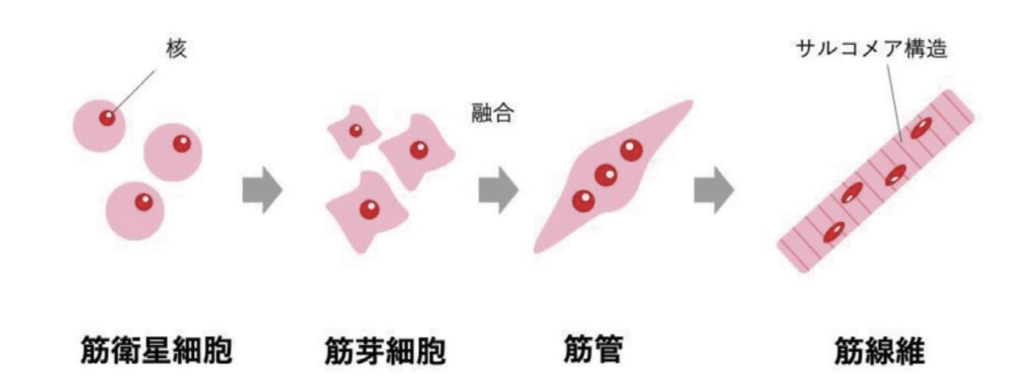

抽出した筋芽細胞は培養液とともにシャーレで培養されます。培養液は以下の2種類から成ります。

- 基礎培地:アミノ酸、ビタミン、無機塩、グルコースなどの栄養素

- 血清:血液が凝固した上澄みの淡黄色の液体成分。細胞の成長に必要な成長因子・接着因子・ホルモン・脂質・ミネラルを含む

培養には体内と同じ環境が必要で、

- 温度37℃で無菌状態

- pH維持のためCO2を約5%含む

ことが必須です。細胞が活動するとアンモニアや活性酸素などの有害物質が生じるため、2日に1回培養液を交換します。これを繰り返すと筋芽細胞が増殖し、構造機能が変化して特異な性質へと分化、やがて融合して綺麗に並ぶサルコメア構造を形成し、筋繊維へと成長します。

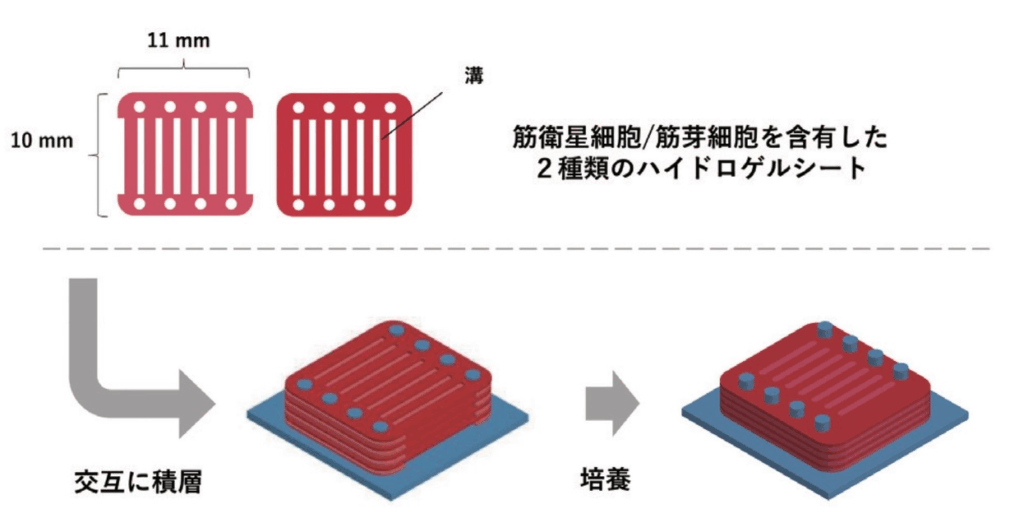

工程③立体成型・組織化

培養してできた筋繊維は、さらに肉の形に成型されていきます。特に厚みのあるステーキ状の肉を作るには、シャーレで極薄に培養するものと違い立体的な培養が必要です。そのための方法として、

- 筋芽細胞を分散させたコラーゲン溶液を鋳型に入れ、ゲルシートを作る

- ゲルシートを何十枚も重ねて厚みのある組織を作って培養する

- 両端を固定し、1週間ほど培養して立体筋組織を作成する

といった手順で作成が行われます。

前述の東京大学・竹内研究室では、この方法で8×10×7mmほどのかたまり肉を作成しており、2025年には100gサイズにすることを目標としています。

現在はこれ以外にも、

- 多孔性の足場材料に細胞を播種する方法

- 組織内に血管様構造を構築する方法

など、培養肉を立体的に成型するための方法が開発されています。

培養肉が注目されている背景

培養肉が世界的に注目されている背景には、現在の畜産業が抱えるさまざまな問題と、将来的に人類が肉を食べられなくなるいわゆるプロテインクライシスの問題があります。

食肉需要の増加

最大の課題は、人口増加に伴う食肉需要の急増です。

世界人口は現在81億人を超え、2050年には97億人に達すると見込まれています。特に新興国が多いアジアやアフリカでの増加が顕著で、豊かさとともに肉の需要も拡大し、2050年に世界の食肉消費量は2005年の約1.7倍、16.3億トンに達すると予測されます。そのためには生産量も1億トン以上多い、4億7,000万トンに増やさなければなりません。

畜産資源の不足

しかし増え続ける人口に対し、食肉を作るのに必要な資源である大量の穀物とそれを作る農地、水の量は追いつかず、むしろ不足しつつあります。

肉1kgの生産に必要な穀物と水の量

| 穀物 | 水 | |

| 牛肉 | 11kg | 15,455ℓ |

| 豚肉 | 7kg | 5,900ℓ |

| 鶏肉 | 4kg | 2,828ℓ |

一方で、

- 世界の穀物消費量:約20.7億トン(2007年)→30.1億トン(2050年推計)

- 一人当たりの農地面積:2000年の2,700㎡から2050年の1,600㎡に減少

- 水の取水量:2050年には100年前の9倍に増加

など、人類が必要とする穀物や水の量は増え続けますが、地球の資源は有限です。もはや農地を増やすことは困難であり、2030年には世界の47%の人が水不足で苦しむとも言われています。

環境負荷

畜産が持続困難となる要因に環境負荷があります。

現在深刻な温暖化と気候変動の原因である、人間活動による温室効果ガスの14.5%以上は家畜由来です。特にメタンはCO2の25倍の温室効果を持ち、牛のゲップなど畜産由来での排出も大きな問題です。日本でもメタンは35%が畜産から発生しています。

このまま温暖化が進行していけば、

- 極地の氷が溶け海面上昇

- 田畑や牧場の減少

- 農作物の収穫量減少・品質の低下

- 穀物不足で家畜が育てられない

- 農地確保のための森林伐採でさらなる温暖化

という悪循環が生じ、畜産業を支えてきた生態系も崩壊へと向かいます。

衛生管理

鳥インフルエンザや豚熱、口蹄疫などの家畜疾病や、BSEなど人畜共通感染症が近年増加していることも深刻な問題です。

ひとたび感染が確認された場合、農場の家畜は全て殺処分するなどの対応が必要となり、多大な費用や労力が犠牲になります。

病気の予防には抗生物質が有効ですが、すぐに耐性菌が現れてしまい、より強力な抗生物質を投与するといういたちごっこが続きます。結果的に、家畜は抗生物質の過剰投与や耐性菌の温床となり、我々の健康を脅かすことにもなりかねません。

培養肉のメリット

培養肉は、現在の畜産が抱えるさまざまな問題を解決できる多くのメリットがあります。

そのメリットは、畜産に限らず、環境や人間・動物など幅広い方面に及びます。

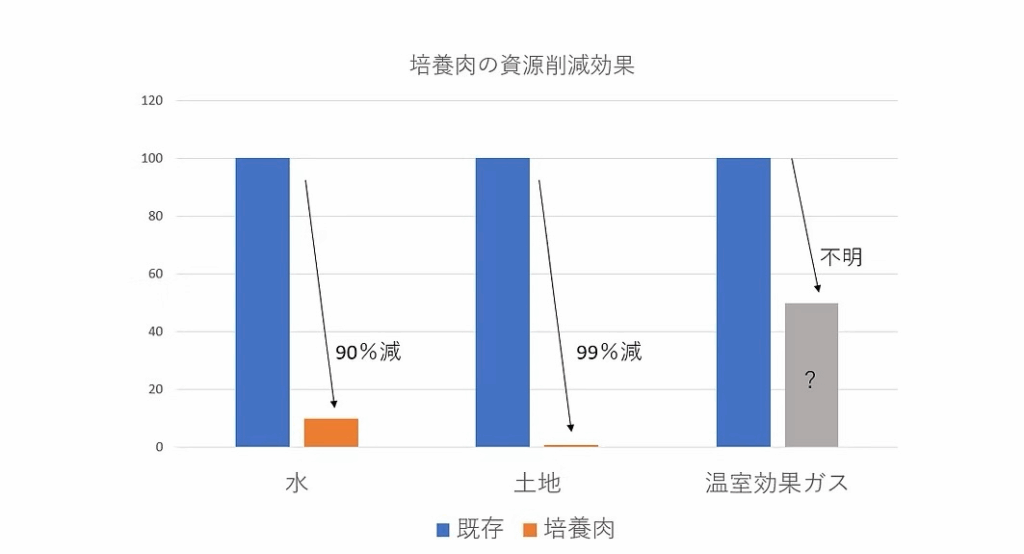

環境負荷が少ない

培養肉の最大のメリットは環境負荷を抑えられることであり、家畜に必要な土地や水、飼料をほとんど使わずに持続可能な生産が可能です。研究では、

- 培養肉など細胞性食品は従来の肉に比べ20〜90%環境負荷を削減(再生可能エネルギー利用時)

- 牛肉消費を20%減らすだけで森林破壊を半減

と報告されています。さらに牛由来メタンの削減は温暖化対策にも有効です。

また現在、世界の農地の77%が畜産関連に使われていますが、培養肉の普及で土地を森林や緑地に戻すことができれば、環境や生態系の回復も期待できます。

効率の良いタンパク源

動物を丸ごと育てるのではなく、食べるところだけ無駄なく生産できることも培養肉のメリットです。

従来の畜産の場合、穀物を育て、家畜に与えて肉を生産する方法でのタンパク質変換効率は4〜20%に過ぎません。一方、採取した細胞を培養して食肉を生産する培養肉のタンパク質変換効率は、70%に上るとされています。

国内で使う飼料の約75%を輸入に頼る日本にとっては、資源効率の高いタンパク質源を確保しておくことは食料安全保障の面からも不可欠と言えるでしょう。

衛生的である

生産過程において衛生的であるという点も培養肉のメリットのひとつです。

前述の通り培養肉は無菌状態での環境が必要です。そのためできあがった培養肉は、細菌や寄生虫の混入がない、極めてクリーンな状態の食肉となります。

したがって培養肉は食中毒の心配がなく、将来的には生食ができなかった肉の刺身なども食べられるようになるかもしれません。

動物福祉につながる

現在では、動物福祉の観点から大量生産、大量廃棄を前提とした動物搾取の見直しが迫られており、動物の快適性に配慮した管理や、フードロスなどによる命の無駄をなくす仕組みの構築が不可欠です。

その点で培養肉の普及は、屠殺される家畜や生産のために不自然な環境で生育される動物、食肉廃棄などを減らすことにつながり、動物福祉にも有益と言えるでしょう。

培養肉のデメリット・課題

実用化が待たれる培養肉ですが、その実現にはまだまだ解決しなければならない多くの課題が山積みです。

課題①技術面

最大の課題は、本物に近いおいしい肉を安く早く作るための技術面です。細胞培養では筋肉や脂肪、血管など組織化の制御は難しく、生体組織を体外で完全再現できた例はまだありません。そのため研究機関や企業では、生体同様の組織の再現を目指すことに加え、

- 脂肪細胞ファイバと骨格筋組織を組み合わせた「霜降り培養肉」作成

- 筋組織と脂肪組織を後から組み合わせる方法

- 3Dバイオプリンターによる作成

など、より本物の肉に近づける研究が進められています。

安全に食べられる組織から作ることも重要です。従来の研究ではその多くで実験用試薬が使われ、必ずしも食べられる材料ばかりではありません。

東京大学と日清食品による「食べられる培養肉」の作成では、独自開発の食用血清と食用血漿ゲルが使われ、日清食品が食品としての安全性を担保しました。現在も食用材料による開発が進められていますが、食品や添加物として認められるにはさらに技術的課題を克服する必要があります。

課題②社会的受容

たとえおいしい培養肉が作れても、社会に受容され、新しい食文化が生まれなければ普及はしません。

20〜59歳の男女4,000人への培養肉に関するネットでの意識調査によると、

「培養肉を試しに食べてみたいか」という質問では

- 全くそう思う:9%

- ややそう思う:23%

- どちらとも言えない:34%

- あまりそう思わない:21%

- 全くそう思わない:13%

という回答結果となり、食べてみたいと答えた人は合わせて32%にとどまっています。

こうした意識の背景には、

- 培養肉の不自然さ(生物を人工的に作ること)についての不安

- 単体の「食肉」とみなす場合の不安

- 手段化の行き過ぎ=あまりに何でも作りすぎてしまうことへの危機感

などがあり、培養肉が不自然だという認識と食べたくないという拒否感には強い結びつきがあると考えられます。

一方で、培養肉が食料危機や動物福祉の解決策になるかという質問には否定的な意見は少なく、解決に役立つと考える人ほど食べてみたいと答える傾向が見られます。

ただし新しい技術には感情的な反発や拒否感がつきもので、食に関してはなおさらです。

培養肉の普及には、その意義や正しい情報の発信に加え、何かしらの訴求力を持ったイメージや言葉の役割も重要となるでしょう。

課題③規制

実用化・製品化のもう一つの問題は、培養肉を商品化するための法的な規制です。

培養食品の販売に向けたルール作りはシンガポールが先行していますが、日本国内でも農林水産省が、

- 2020年:フードテック研究会を設立し、培養肉を含む代替肉の規制について議論

- 2023年:細胞性食品に関し各種検討する内容を含んだフードテック推進ビジョンを発表

などの取り組みを進め、厚生労働省も2022年に細胞性食品の危険要因についての情報収集を初め、事業者ヒアリングを行っています。

今後のルール形成の論点としては、

- 細胞性食品の安全性評価

- 定義や通称・消費者コミュニケーション

- 細胞の知的財産とブランディング

- 食品表示

- 細胞農業推進法の制定

- 国際標準化

などが求められており、培養肉についての倫理的、法的、社会的課題の検討が欠かせない取り組みとなってくるでしょう。

肝心の培養肉の味や安全性は?

私たちが最も気になるのが、培養肉の実際の味や、食品としての安全性です。

培養肉の味

諸外国での培養肉製品の味に関しては、

- 塩分控えめのサラダチキンのような味(グッドミート社のチキンナゲット)

- 繊維状の肉が柔らかく、実際の食感も肉同様/ジューシーさは脂の多めの肉の食感/舌触りは厚めの湯葉のような食感(アレフファームズ社の培養肉牛ステーキ)

- 脂の乗った白身魚に近い食感(イスラエル・シンガポール企業が共同開発した、3Dプリンターによる魚の白身)

など、従来の食肉に近いレベルまで開発が進んでいるという報告があります。

一方、東京大学・竹内研究室で開発された培養ステーキ肉は「牛肉のようではないが、旨味や塩味は感じる」というレベルであり、本格的に再現された肉については、まだまだ味や歯ごたえなどについての課題は多いと言えるでしょう。

培養肉の安全性

衛生面での安全性で言えば、細胞自体は無害です。

培養液は糖やアミノ酸、ビタミン、ミネラルなどから成り、無菌状態で培養されるため細菌や寄生虫の心配はありません。

また、培養肉は細胞をそのまま増やすだけなので、遺伝子組み換えとも無関係です。

ただし食品としての安全性は、150社以上が研究開発を進める現在でも国際的な合意形成は十分ではありません。

いち早く培養肉の販売承認が出ているシンガポールでは、

- 既存食品と同一だが従来と異なる方法で製造された新規食品として扱う

- 使用成分や製造工程の安全性を担保

- 細胞の遺伝的安定性や保存方法を開示

といった独自の基準が設けられています。培養液の多くは食用でないため、今後は

- 食経験のない製品の安全性をどう判断するか

- 従来の肉と培養肉をどう区別し消費者に示すか

など、安全性に関する新たな枠組みを作る入念な議論が求められます。

培養肉に取り組む企業事例

現在、世界各国の多くの企業で培養肉に関する研究開発が進められています。

その中から、日本で培養肉事業に取り組んでいる代表的な企業を紹介していきましょう。

事例①【日清食品ホールディングス】

この記事中で何度か取り上げているように、日清食品ホールディングスは東京大学・竹内研究室と共同で日本初の「食べられる培養肉」の開発を成功させています。

同社は将来的に培養肉技術がマグロやうなぎなどに適用できることも視野に入れ、食の新たな選択肢として培養肉を大きなマーケットに成長させるための挑戦を続けています。

事例②【インテグリカルチャー株式会社】

インテグリカルチャーは、化学系エンジニアや再生医療、細胞培養の専門家らで創設された、日本初の細胞農業スタートアップ企業です。

同社では大学や協力企業とともに独自の細胞培養技術「CulNet®︎(カルネット) システム」を開発し、2023年に世界初のフォアグラとして知られるアヒル肝臓由来細胞の培養に成功しました。これは、従来の培養肉製造で使われる高価な動物由来の血清や成長因子をまったく使わない、食用として安全性が確認されている成分だけを用いて培養させたものでした。今後の開発によって、安全で生産コストの低い培養肉の実用化が期待されます。

事例③【日本ハム株式会社】

日本ハムも培養肉研究に取り組んでいる企業のひとつです。

同社は2022年に、培養肉の細胞培養に必須の培養液の主成分を、動物由来の血清からある特定の食品由来のものに置き換えて牛や鶏の細胞の培養に成功しました。また、開発した培養液を利用して、鶏由来の細胞を使った培養肉の試作も行っています。

今後同社では、食品成分由来の培養液による培養肉の作成技術の確立と、規模の拡大に向けた研究開発を推進していく方針です。

事例④【ダイバースファーム株式会社】

ダイバースファームは、バイオベンチャー企業「ティシューバイネット社」と、和食の名店「雲鶴」が共同で設立、養鶏業の「阿部農場」も参加するスタートアップ企業です。

同社が特徴的なのは、特許技術「ネットモールド法」を活用し、食材として使われている材料のみを使っていること、培養肉の作成に当たっては一流の料理人の意向が反映されており、作られた培養肉を実際に料理にも応用していることなどです。

現時点ではお店で提供するには至っていませんが、大阪・関西万博でも培養肉の調理実演を行うなど、開発や啓発活動も積極的に行っています。

培養肉とSDGs

培養肉の開発は、SDGs(持続可能な開発目標)の実現にとっても大きく貢献する技術と言えます。最も関連が強いのが、新技術の開発によって食肉需要の危機を克服することによる

- 目標2「飢餓をゼロに」

- 目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

です。そして、畜産の過剰な生産が抑制され、環境負荷を緩和することができれば、

- 目標15「陸の豊かさを守ろう」

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」

の実現にもつながることにもなるでしょう。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

遠からず危機を迎える私たちの食生活。そんな食の危機を救う切り札の一つとして期待されるのが培養肉です。現時点ではまだ課題は多い培養肉ですが、各国の取り組みを見ても近い将来には新たな選択肢となる可能性が高いでしょう。その実現には導入に向けた法整備や安全性の確保、そして私たちの受け入れ姿勢が重要になると思われます。

培養肉、あなたは食べてみたいですか?

参考文献・資料

培養肉とは何か?(岩波ブックレットNo.1072)竹内昌治,日比野愛子著/岩波書店,2022年

どうなるの?未来の食べもの 1:最新のフードテックの世界に潜入! 清水洋美著,石川伸一監修/汐文社,2023年

夢の細胞農業 培養肉を創る 羽生雄毅著/さくら舎,2023年

島 亜衣 培養ステーキ肉作製の課題とこれから 畜産技術 2023 (815-Apr.), p.2-5, 2023-04-01

吉富愛望アビガイル 細胞性食品(いわゆる「培養肉」)業界の現状と課題 日本食生活学会誌 34 (2), p.67-74, 2023

古橋麻衣 植物肉、培養肉をめぐる 国内外の状況と今後の展望 畜産技術 2021 (789-Feb.), p.46-49, 2021-02-01

FOOD TECH | 日清食品グループ

細胞性食品(培養肉)に関わる日本の企業を調べてみた!!|日本細胞農業協会

培養肉の開発競争、「先頭集団」だった日本の現在地|TECHBLITZ

Integriculture

培養肉未来創造コンソーシアム

ニュースリリース 培養液の主成分である動物血清を食品で代替することに成功 ~培養肉の商用化実現に向けて前進~ 2022年10月4日 日本ハム株式会社

ダイバースファーム

この記事を書いた人

shishido ライター

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。