2023年2月、国連人権理事会の作業部会は、人権状況を定期的に検証する制度に基づいて日本の報告書を公表しました。

内容は、死刑制度の廃止をはじめ、国内人権機関の設立、ジェンダー平等、マイノリティーの権利など300項目について勧告するものでした。法的な拘束力はないものの、日本はこれを受け入れるかを考えることになります。

現在、国連加盟国のおよそ7割が、事実上、死刑制度を廃止しています。その中で日本は、今後どのような道を歩むべきなのでしょうか。死刑制度はなぜあるのか、歴史、現状、日本の死刑制度について、廃止しない理由、賛成・反対意見、SDGsとの関係について解説します。

目次

死刑制度とは

死刑制度とは、刑罰として犯罪者の生命を奪うことを定めた法律などの規定です。2022年時点で死刑制度のある国は、日本やアメリカ、中国を含めた55カ国である一方、法律上または事実上廃止している国は144カ国と多数を占めています。

死刑の罪状は、殺人、薬物関連、テロ関連、汚職、誘拐、強姦などであり、斬首や絞首、致死薬注射、銃殺といった方法で行われています。

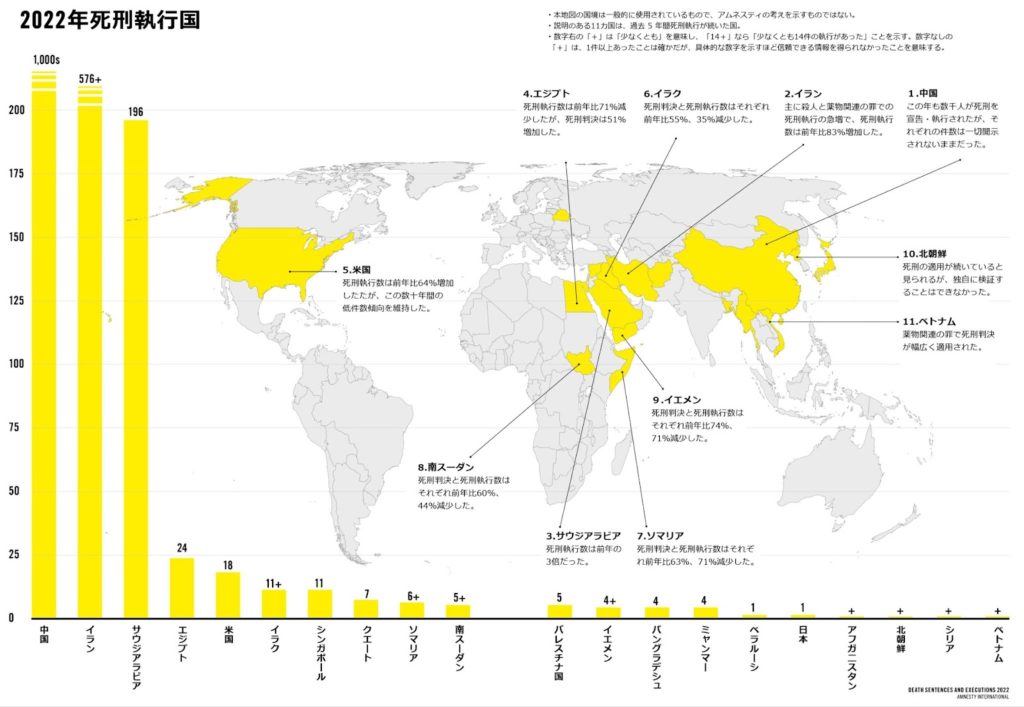

2022年に世界で死刑が執行された件数は883件以上*、死刑判決が出されたのは2,016件以上、死刑囚の人数は28,282人以上[i]です。その年により増減はあるものの、世界では毎年死刑囚が生まれ、死刑が執行されています。**

*中国など、十分な情報を得ていない国については2件とカウントされています。

**国際人権NGOアムネスティ・インターナショナル報告書「2022年の死刑判決と死刑執行 日本語訳」より

死刑制度の歴史

ここでは、死刑制度の歴史を世界・日本に分けて解説します。

世界における死刑制度の歴史

以下の表は、世界における死刑制度の歴史を整理したものです。

| 時代 | 地域 | 主な内容・特徴 |

|---|---|---|

| 古代 | ユダヤ・キリスト教圏 | 『旧約聖書』で殺人や姦通などに死刑を適用。『新約聖書』でも死刑制度は存在していた。 |

| 古代 | ローマ共和政 | 応報的・抑止的な観点で死刑を実施。斬首や獣刑などの手段が用いられた。 |

| 古代 | 中国 | 紀元前207年『法三章』で殺人を死刑と規定。古代から死刑が明文化されていた。 |

| 中・近世 | ヨーロッパ | 異端審問や魔女狩りで死刑が多発。火刑・絞首刑・斬首刑など多様な刑罰が行われた。 |

| 中・近世 | ヨーロッパ(近世) | 哲学的議論を経て死刑が緩和され、一部では廃止へ(例:トスカーナ大公、神聖ローマ帝国)。 |

| 中・近世 | 中国 | 唐の一時期に死刑を廃止したが、基本的には律令に死刑が存在し続けた。 |

古代は、宗教的な規範や国家の統治の一部として死刑が位置づけられ、社会秩序を保つ目的で用いられる場面が多かったです。ローマなどでは見せしめの意味合いが強い処罰も行われ、中国では法制度の整備とともに刑罰が体系化されていきました。

中世ヨーロッパでは権力者の支配や宗教裁判と結びつき、残虐な手段が広がった時期もあります。

一方で近代に入ると、哲学や法思想の発展により死刑を減らすべきだという議論が広がり、一部地域で廃止や大幅な制限が進みました。こうした背景が、現在の国ごとの違いにつながっているといえるでしょう。

日本における死刑制度の歴史

日本における死刑制度の歴史は、以下の表のとおりです。

| 時代 | 主な内容・特徴 |

|---|---|

| 古代 | 仁徳天皇期に死刑が導入。律令制で絞・斬・格殺の3種。天皇の許可制。 |

| 中世 | 鎌倉・室町期は斬刑や流刑。戦国期には磔・火焙など残虐な刑罰が多用された。 |

| 近世 | 江戸時代には「公事方御定書」により鋸挽・獄門・死罪などが明記。近代には残酷な刑罰が廃止。 |

死刑制度は、世界でも日本でも古代から存在し、それぞれの文化・宗教・政治体制のもとで形を変えてきました。世界では、宗教的な戒律や統治のための抑止力として、死刑が制度的に整備されていきました。

特にヨーロッパでは異端審問などを通じて大量の死刑が執行された時代もありますが、近代以降は人道的・哲学的な見直しが進み、死刑の廃止に向かう動きも出てきました。

一方、日本においても、古代から刑罰として死刑が存在し、時代を経てその方法や対象が変遷しています。戦国時代や江戸期には、見せしめとしての死刑も多く、残酷な方法が用いられていましたが、近代以降は刑罰の人道的な側面が重視され、制度の整備とともに厳格化・限定化が進められています。

死刑制度の現状

歴史を振り返ると、死刑制度はもともと多くの国にありました。しかし現在、死刑制度を残している国は55カ国と、廃止している144カ国に比べて圧倒的に少ないのが現状です。

死刑制度を続けている国はどこなのか、そして廃止する国が増加している背景について確認していきましょう。

死刑制度を存続している国

死刑制度が存続する国は以下の通りです。

■死刑制度の存置国:55カ国<2022年12月31日現在>

| アフガニスタン、アンティグア・バーブーダ、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ボツワナ、中国、コモロ、コンゴ民主共和国、キューバ、ドミニカ国、エジプト、エチオピア、ガンビア、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、レソト、リビア、マレーシア、ミャンマー、ナイジェリア、北朝鮮、オマーン、パキスタン、パレスチナ、カタール、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サウジアラビア、シンガポール、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア、台湾、タイ、トリニダード・トバゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、米国、ベトナム、イエメン、ジンバブエ |

死刑制度の存置国には、アメリカをはじめ、アジア太平洋、中東、アフリカの国々が挙げられます。とはいえアメリカは、州により死刑制度への対応が異なり、2022年時点では27州で存続され、23州で廃止されているのが現状です。

また、2022年に死刑を執行した国は、日本を含め20カ国でした。

上の図の左軸は死刑執行数を示しています。死刑執行数が多いのは、中国、イラン、サウジアラビア、エジプト、アメリカです。ただし、中国、北朝鮮、ベトナム、その他一部の国については十分な情報がないため、あくまでアムネスティ・インターナショナルが調査した結果の数字となっています。

2022年は、死刑制度を存続している国の3割程度が刑を執行している実態が分かります。

世界でも廃止する国は年々増加

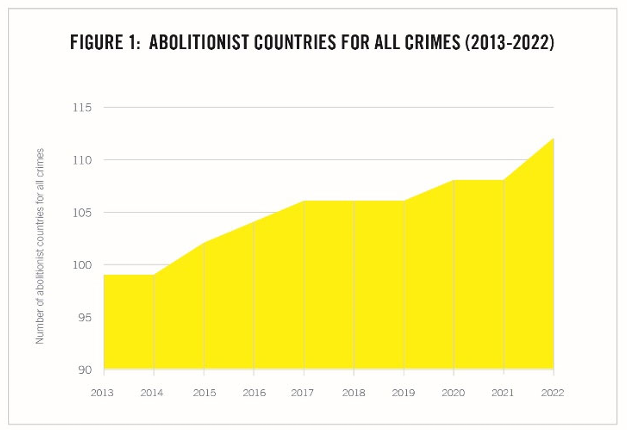

2013年には98カ国だったのが2022年には112カ国になっています。

死刑制度を存続する国がある一方で、廃止する国は年々増加しています。すべての犯罪に対して死刑を廃止した国は、2013年には98カ国でしたが、2022年には112カ国になり、年々増える傾向にあります。

OECD(経済協力開発機構)に加盟する先進国38カ国の死刑制度の有無を見てみると、日本とアメリカ、韓国を除いたヨーロッパ諸国や北欧の国々などでは廃止されていることが分かります。

例えばイギリスでは、「人道的な見地から」「誤判の可能性がある」「犯罪防止力がない」などの理由から、1998年に死刑が全廃されました。またドイツでは、1949年にドイツ連邦共和国(西ドイツ)、1987年にドイツ民主共和国(東ドイツ)が死刑制度を廃止しました。

西ドイツは、ナチス時代に死刑の対象犯罪が広がり、死刑判決や執行件数が増えたことへの反省を廃止の理由に挙げています。[v]

2022年には、ザンビア政府が生命の保護と更生に重きを置いた制度にするとして、死刑廃止に向けた取り組みを進めると発表しました。死刑制度廃止の動きは、今後も活発になると予想されます。

日本や世界に死刑制度がある理由

死刑制度を廃止する国は年々増加していますが、なぜ存続する国があるのでしょうか。国の事情により理由はさまざまですが、よく議論されるテーマに、「犯罪抑止力への期待」と「社会的・文化的背景」があります。

犯罪抑止力への期待

死刑制度は、犯罪を抑止すると考えられています。

大きな罪を犯せば自分の生命を奪われるという刑罰が心理的な作用をもたらし、犯罪を起きにくくするというのがこの考え方です。また一部の国では、他の者への戒めのために公開処刑が行われることもあります。

社会的・文化的背景

死刑が執行される罪状は、国によってさまざまです。殺人だけでなく、宗教への侵害や汚職事件、不倫や同性愛などが含まれる場合もあります。

これらの行為は、「罪であり死刑に相当するとみなす社会的・文化的な価値観」が強く影響していると考えられます。この2つのテーマは古くから存在していることもあり、死刑制度を存続している国があるのが実情です。

死刑制度を導入するメリット

死刑制度を導入するメリットを3つ解説します。

重大犯罪の抑止力になるという意見がある

死刑制度の賛成理由としてよく挙げられるのが、重大犯罪の抑止力になるという点です。死刑という最も重い刑罰が存在することで、「殺人などの重大犯罪を犯せば命をもって償うことになる」と考え、犯行を思いとどまる可能性があるという主張です。

特に、殺人やテロなどの凶悪犯罪に対しては、強い抑止力が求められる場面があり、死刑がその抑止手段として機能するとの見方があります。

ただし、この抑止効果については研究者の間でも意見が分かれており、統計的に明確な根拠があるとは言い切れないものの、国民感情として「死刑があるから犯罪が抑えられている」と感じている人は少なくありません。こうした心理的効果も含めて、一定の抑止力があると考えられています。

遺族感情に応える応報的な役割を果たす

死刑制度には、被害者遺族の感情に応える「応報的」な役割があるという意見もあります。凶悪な殺人事件などで愛する家族を奪われた遺族にとって、加害者が生きて社会に残されることは耐え難く、「命には命で償ってほしい」という気持ちを抱くことは自然です。

死刑が執行されることで、遺族がある程度の心理的な区切りや納得を得られる場合もあります。また、社会全体としても、重大な罪にはそれ相応の報いが必要だという価値観を表す手段とされることがあります。

このように、応報的な観点から死刑を支持する声は根強く、被害者感情を軽視すべきではないという立場を支えています。

再犯の可能性を確実に防げる

死刑制度のもうひとつの大きなメリットとして、加害者の再犯を完全に防止できるという点があります。たとえ終身刑や無期懲役で服役中でも、脱走や仮釈放、あるいは将来的な制度変更などによって再び社会に出るリスクが完全にはゼロになりません。

一方で、死刑が執行された場合、その人物が再び同様の犯罪を犯すことは絶対にありません。特に、反省の色が見られない者や、再犯の危険性が極めて高いと判断されるケースでは、社会の安全を守るという観点から死刑を支持する声が上がります。

この考え方は、加害者よりも被害者や社会全体の安全を優先する立場に立つものです。再犯リスクの排除という明確な効果がある点は、制度支持の大きな根拠といえるでしょう。

死刑制度を廃止するデメリット

死刑制度を廃止するデメリットも紹介しす。

凶悪犯罪の抑止力が弱まる可能性がある

死刑制度を廃止することにより、凶悪犯罪の抑止力が低下するのではないかという懸念があります。死刑は最も重い刑罰であり、「殺人などを犯せば命をもって償うことになる」という強い心理的圧力が、潜在的な犯行を思いとどまらせているという考え方です。

実際に死刑廃止後に重大犯罪が増加した例がある国もあり、その関係性については議論が続いています。もちろん、死刑の有無だけで犯罪率を決定づけることはできませんが、「死刑が存在することで一定の犯罪抑止につながっている」と信じる人が多いことも事実です。

このような理由から、死刑を廃止することで、犯罪へのハードルが下がるのではないかという不安が根強く残っています。

被害者遺族の感情に応えられない場合がある

死刑制度の廃止は、被害者遺族の感情に十分応えられなくなるという懸念もあります。愛する家族を凶悪な犯罪によって奪われた遺族にとって、加害者が生き続けること自体が大きな苦しみとなる場合があります。

多くの遺族は、「命を奪ったのだから、命で償ってほしい」と感じており、死刑の執行によってようやく心の整理がつくという声も少なくありません。

死刑を廃止した場合、どれだけ長期の懲役刑であっても「報いとして不十分」と感じる人も多く、遺族の感情や尊厳を軽視していると受け取られるおそれがあります。このように、司法制度が遺族の心情をどう受け止めるかという視点でも、死刑廃止には慎重な議論が必要とされています。

無期懲役では再犯リスクを完全に防げない

死刑制度を廃止した場合、代替として用いられることが多いのが無期懲役刑です。しかし、無期懲役には「終身刑」と異なり、一定の条件を満たせば仮釈放が認められる可能性があるため、再犯リスクを完全に排除することはできません。

仮釈放後に再犯を起こした事件も実際に存在しており、社会に対する不安や不信感を招く要因となることがあります。また、制度変更や法改正によって刑の運用が変わる可能性もあり、「一度社会に戻ってきたら、再び重大な犯罪を起こすのではないか」と心配する声は根強くあります。

死刑制度は、このような再犯リスクを絶対的に断ち切る方法であるため、特に再犯可能性の高い凶悪犯に対しては、廃止に慎重な意見が多く見られます。

日本の死刑制度はどうなっている?

死刑制度は国により内容や方法などが異なりますが、日本ではどのように運用されているのでしょうか。はじめに、死刑を規定した刑法を見ていきましょう。刑法第9条には刑罰として死刑が規定され、第11条に執行方法が記載されています。

■刑法

| (刑の種類)第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。(死刑)第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 |

死刑は主刑である7種類のうちの1つであり、刑事施設内において絞首して執行されます。人の生命を奪う刑であることから「生命刑」と呼ばれ、最も重い刑罰です。

また日本では、どのような行為が犯罪であり、それに対してどのような刑罰が科されるのかを法律であらかじめ定めておく「罪刑法定主義」をとっています。

法律の格言に「法律なければ刑罰なし」とあるように、たとえ凶悪な犯罪であっても法律で定めていなければ死刑の求刑や宣告をすることはありません。このことは日本国憲法にも規定されています。

| 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 |

これらのことを踏まえた上で、死刑になる犯罪の種類と執行されるまでの流れを確認していきましょう。

死刑になる犯罪の種類

日本において死刑になる犯罪の種類は、殺人罪を含めて19種類です。根拠となる法律とその内容を簡単に見ていきましょう。

■刑法

| 内乱首謀(第77条1項1号) | 国会や裁判所などの国の統治機構を破壊し、統治の基本秩序を崩し乱す目的で暴動を起こす |

| 外患誘致(第81条) | 外国と共謀して日本国に対して武力を行使させる |

| 外患援助(第82条) | 日本に対する外国からの武力行使に加担して、軍事上の利益を与える |

| 現住建造物等放火(第108条) | 人が住居として使用しているか、人がいる建物、電車、船などを放火する |

| 激発物破裂(第117条1項前段) | 火薬、ボイラー、その他の爆発物を破裂させて、人がいる建物や電車などを損壊する |

| 現住建造物等浸害(第119条) | 管理されている水力を解放するなどして、人がいる建物や電車などを侵害する |

| 汽車転覆等致死(第126条3項) | 人がいる電車、船を転覆させたり破壊したりして人を死亡させる |

| 往来危険による汽車転覆等致死(第127条、第126条3項) | 鉄道や標識を損壊し、電車、船を転覆、沈没、破壊して人を死亡させる |

| 水道毒物等混入致死(第146条後段) | 水道に毒物を混入して人を死亡させる |

| 殺人(第199条) | 人を殺す |

| 強盗致死(第240条後段) | 強盗が人を死亡させる |

| 強盗強姦致死(第241条後段) | 強盗が同意しない人や16歳未満の人と性交などをし、その人を死亡させる |

| 爆発物使用(第1条) | 治安を妨げ、人の身体、財産を害する目的で爆発物を使用する |

| 航空機墜落等致死(第2条3項) | 航行中の航空機を墜落、転覆させ、破壊して人を死亡させる |

| 航空機強取等致死(第2条) | 暴行、脅迫などにより航行中の航空機を強奪、運航して人を死亡させる |

| 人質殺害(第4条) | 2人以上が共同して凶器を示して人質にし、第三者に対して義務のない行為を要求し、人質を殺す |

| 決闘殺人(第3条、刑法第199条) | 決闘をして人を殺傷する |

| 組織的な殺人(第3条第1項7号) | 団体の活動として組織が人を殺す |

| 海賊行為に関する罪(第4条) | 船に乗り込み、暴行、脅迫などにより強取、支配し、人を死亡させる |

これら19種類のうち、刑罰に死刑しかない罪は「外患誘致(刑法第81条)」のみです。その他は「死刑または無期懲役」と定められています。ただし、「外患誘致罪」で起訴された例はこれまでにありません。

死刑が執行されるまで

刑事訴訟法では、死刑判決が確定してから6カ月以内に死刑を執行するのが原則です。この間、死刑判決が確定した者は、刑事施設に拘置されます。(第475条1項)

死刑執行は、法務大臣の命令により行われます。命令が発せられたら、検察官は死刑執行指揮書を発行し、刑事施設の長に死刑の執行を指揮します。(執行事務規程第10条)執

行には、検察官、検察事務官、刑事施設の長が立ち会うのが決まりです。(刑事訴訟法第477条1項)そして死刑は、刑事施設の長の職務上の命令を受けた職員が行います。

その後、法務省は被害者やその親族などの希望に応じて、死刑を執行した事実を通知することになっています。これは2020年10月1日から始まった「被害者等通知制度」という被害者支援のための制度です。

*少年法について

少年が犯罪行為をしたときの処分や措置を定めた法律に、少年法があります。少年法では、少年が起こした事件は家庭裁判所に送られ、処分が決定される仕組みです。

処分には、検察官送致(懲役刑、罰金刑などの刑罰)や保護処分(少年院送致、保護観察)などがあります。

少年法では、20歳未満を「少年」、18歳以上の少年を「特定少年」としています。特定少年は、罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認められる場合、同じように検察官に送致される規定です。この刑事処分とは、死刑、無期懲役または短期1年以上の懲役、禁錮も含まれます。つまり、18歳以上の少年も死刑の判決を受ける可能性があります。

日本が死刑制度を廃止しない理由

多くの国が死刑制度を廃止する中、なぜ日本は継続しているのでしょうか。その理由として政府は、世論の動きと凶悪な犯罪が後を絶たない状況を挙げています。[vi]そこで、世論調査と犯罪の状況について詳しく見ていきます。

死刑もやむを得ないと考えている人が8割

令和元年、死刑制度に対する国民の意識を聞く世論調査(回答数1,572人)が行われました。その結果、「死刑もやむを得ない」と答えた人が80.8%と大半を占めました。

一方、「死刑は廃止すべきである」と答えた人は9.0%、「わからない・一概に言えない」は10.2%と、廃止すべきと考えている人はわずかでした。

さらに、「死刑もやむを得ない」と答えた人にその理由を聞いたところ、「死刑を廃止すれば、被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない」と答えた人の割合は56.6%、「凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ」は53.6%でした。(複数回答)

死刑制度は、犯した罪を命で償うという国民の価値観が影響しているほか、再犯や犯罪の抑止力になると考えられていることが分かります。この調査結果を受け、政府は死刑制度を廃止することは適当でないと考えています。

※この調査方法にはさまざまな問題があることが指摘されています。例えば選択肢に、「死刑は存続すべきである」ではなく「死刑もやむを得ない」と容認する言い方になっていることや、回答の回収総数が1,572人しかいないことなど、国民の総意とは言い切れない部分があるのも事実です。

凶悪な犯罪件数は微減

政府は、犯罪被害者の施策として「犯罪被害者白書」を毎年作成し、公表しています。令和5年版の「犯罪被害者白書」によると、過去5年間の強制性交等の犯罪は増えていますが、その他の凶悪犯件数は減少傾向にあります。

凶悪犯罪は全体的に減ってはいますが、今なお発生していることは確かです。凶悪犯罪が起きている以上、世論からうかがえる死刑制度はやむを得ないという立場をとっているのが、現在の日本であると言えるでしょう。

日本における死刑制度に対する意見

日本では、死刑制度に対して賛否両方の意見があります。それぞれの立場を見ていきましょう。

死刑制度に対する賛成理由

賛成理由としては、世論にもあるように「被害者や家族の心情から必要」「凶悪な犯罪は命で償うべき」「凶悪な犯罪が増える」などがあります。

被害者の親族が加害者の死を望むケースや、死刑が心理的に犯罪を抑止するという考え方があるのも事実です。こうした応報的・犯罪抑止的な面は、世界で古くから死刑制度を実施してきた理由でもあります。

死刑制度に対する反対理由

反対理由としては、「誤判や無実の罪の場合取り返しがつかない」「生きて生涯にわたり罪を償うべきである」「更生の可能性を奪う」「人道上問題である」などです。

実際に死刑が確定した後に無罪であることが判明するケースや、代替刑として終身刑とすべきだという意見もあります。また、人の命を奪う行為は人権侵害であり、基本的人権を脅かすとしています。

死刑制度を廃止する国が増える中で、日本はどのような立場をとるのか、今後も議論を深めていく必要がありそうです。

死刑制度に関するよくある質問

ここでは、死刑制度に関するよくある質問に回答します。

死刑はどのような手続きで執行されるの?

日本における死刑の執行は、厳格な手続きを経て行われます。まず、死刑判決が確定すると、その受刑者は東京・名古屋・大阪など全国7か所の拘置所のいずれかに収容されます。

死刑の執行は、法務大臣の命令があって初めて実施されるため、自動的に行われるわけではありません。法務大臣が執行命令書に署名すると、原則として5日以内に刑が執行されます。執行の日時は受刑者本人に事前通知されず、当日朝に突然告げられます。

刑の方法は「絞首刑」と定められており、執行室で複数の職員が同時にボタンを押すことで作動する仕組みになっています。精神状態が不安定な場合や妊娠中などは執行が延期されることもあります。

極めて慎重に扱われる手続きであり、詳細はあまり公開されていませんが、秘密性が高いことも議論の対象になっています。

海外で日本の死刑制度はどう見られているの?

日本の死刑制度は、国際社会の中でしばしば批判の対象となっています。特に欧米諸国や国連、国際人権団体は、死刑を「残虐で時代遅れの刑罰」と捉える傾向が強く、死刑を廃止するよう日本に繰り返し勧告しています。

例えば、国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会は、日本の死刑制度に対して「非公開の執行」「事前告知の欠如」「精神的苦痛を与える懲罰性」などを問題視してきました。

また、国際NGO「アムネスティ・インターナショナル」も、日本を含む死刑存置国に対し制度の見直しを求めています。一方で、日本政府は「国民の多数が死刑制度を支持している」として制度維持の立場をとっており、文化的・司法的な違いが国際的な議論を複雑にしています。

死刑制度は人権侵害にあたるの?

死刑制度が人権侵害にあたるかどうかは、世界中で議論されている重要なテーマです。死刑は人の生命を国家が奪う行為であり、国際人権の基本理念である「生命の尊重」に反すると考える立場があります。

実際、国連の「国際人権規約第二選択議定書(死刑廃止条約)」では、死刑の全面的廃止が求められており、これに署名・批准している国は2020年代で90か国以上にのぼります。また、冤罪によって無実の人が死刑に処されるリスクや、死刑の執行過程における非人道性も、人権侵害とみなされる理由です。

一方、日本を含む死刑存置国では、「重大な犯罪に対しては社会の秩序維持や被害者感情に配慮すべき」とする意見も根強く、単純な善悪では割り切れない複雑な問題とされています。

死刑制度とSDGs

最後に、死刑制度とSDGsの関係を確認します。SDGsは、死刑制度について触れていません。なぜなら、国により制度が異なるため、意見が対立する課題を取り上げないからです。

しかし一方で、「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム’90」は、死刑制度を生きる権利を否定するものとし、世界人権宣言や国際人権規約の精神を受け継いだSDGsに反するとしています。

死刑制度が貧困や差別と結びついていることから、SDGsの目標1「貧困をなくそう」、目標2「飢餓をゼロに」に相反するなどとしています。[vii]

まとめ

死刑制度とは、刑罰として犯罪者の生命を奪うことを定めた法律などの規定です。2022年時点で死刑制度のある国は55カ国である一方、法律上または事実上廃止している国は144カ国と多数を占めています。

死刑制度を存続する理由としては、犯罪を抑止する効果が期待できることや、社会的・文化的な背景が挙げられます。

日本は、死刑制度を存続している国の1つです。その理由は、死刑をやむを得ないと考えている国民が多数いることや、凶悪犯罪が後を絶たないことなどがあります。ただし、国民の中にも賛否があるのも事実です。

またSDGsでは、死刑制度を各国ごとに判断すべきとしています。しかし、人権を否定するものであり、SDGsに反するという意見もあります。国際的に死刑制度の廃止が進む中、日本は今後どのような道を取るのか、国民一人一人の意識も重要な要素になるでしょう。

<参考文献>

[i] 「死刑廃止国・存置国リスト(2022年12月末現在)」死刑廃止 : アムネスティ日本 AMNESTY

[ii] 『死刑制度の歴史(新版)』ジャン=マリ・カルバス著、吉原達也/波多野敏訳、白水社、2006年

[iii] 市民的及び政治的権利に関する国際規約 締約国一覧|外務省

[iv] 死刑制度に関する資料 平成20年6月 衆議院調査局法務調査室

[v] 法務省:添付資料・議事録 資料19 死刑廃止国における死刑廃止の経緯等について

[vi] 法務省:法務大臣臨時記者会見の概要 令和4年7月26日(火)

[vii] SDGsと死刑制度が両立する・しない理由とは – オルタナ

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。