デカップリングは「分離する」「切り離す」という意味を持ち、使われる分野や場面でニュアンスが違ってきます。特に環境分野でのデカップリングは現在も「進化」をしています。

何と何を分離するのか、その結果はどうなるのか、私たちの生活とどう関わってくるのかを、背景や世界の状況をつかみながら一緒に考えていきましょう。

目次

デカップリングとは?わかりやすく解説

デカップリングは英語で「decoupling」と表記します。「couple」は、名詞としては、一般的にも使われている「一対」「二つ(2人)組」という意味ですが、動詞としては「連動する」「結びつける」という意味をもちます。

それに否定の「de」が付く「decoupling」は、「分離する」「切り離す」というという意味となります。つまりデカップリングとは、連動性の強いものを政策的に切り離したり、連動しなくなったりすることです。

【分野別】デカップリングの意味

何と何が切り離されるかは、分野や場面によって異なります。経済・農業・環境におけるデカップリングは、それぞれ分野の特殊な状況を反映していますので、具体的に整理していきましょう。

経済におけるデカップリング

経済におけるデカップリングとは、国や地域間の通商を規制で連動させない動きのことで、「経済分断」と訳されることが多くなっています。主に世界経済を牽引してきたアメリカと他国との分断をいいます。

近年は中国の経済的存在感が増し、アメリカ主導の世界経済からのデカップリングが起きていると言えます。

経済主義の違うアメリカと中国は、多くの場面で意見を異にしてきました。経済的に台頭してきた中国に対して、アメリカは高関税や半導体の輸出規制などを行い、他の関連諸国を巻き込む貿易戦争の様相を見せています。

半導体の輸出規制に見られるように、経済におけるデカップリングは多くの国に影響を及ぼします。

農業におけるデカップリング

次に、農業におけるデカップリングをみていきましょう。

日本では、一般的に農家に対する「直接的所得補償政策」として使われています。農政は本来生産向上や農業運営などそれぞれの効果を全体的に連動させていくものですが、そこから

農家の所得に対する補償部分を切り離して(デカップリング)進めていく政策です。代表的な例として、減反政策が挙げられます。経緯を追いながらご説明します。

- 1961年:農業基本法(制定)の下、工業分野と農業分野の所得格差をなくそうとの基本方針で国が米価調整 ※ を開始。

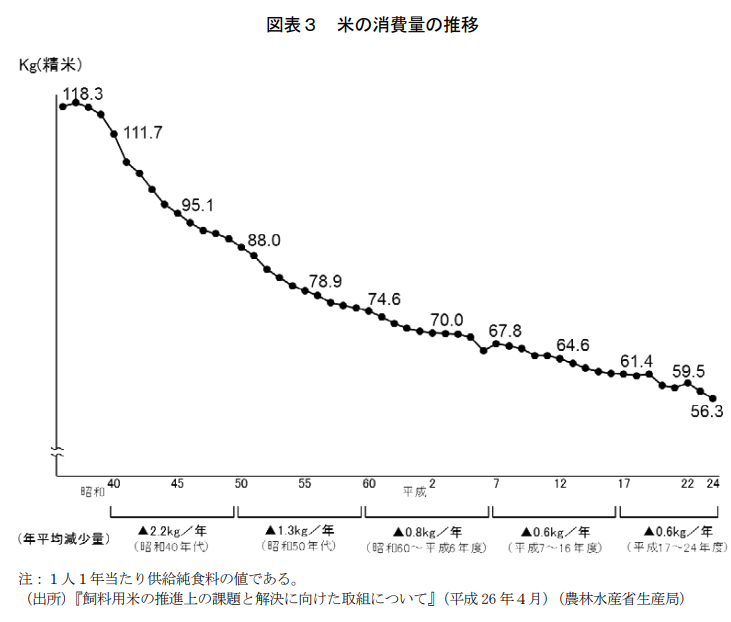

- 1960〜70年代:下のグラフに見られるように、生活習慣の変化や小麦輸入拡大などによる米離れが見られ米の消費量が減少(米余剰)。加えて売上価格に対する買付価格増加でによる財政圧迫。

- 1971年:お米農家の減反に対する奨励金政策(減反政策)実施

- 2018年:減反政策廃止.農業経営者の自由・やる気を失わせ、国際的な競争力がつかない点が大きなデメリットとして考慮された。

このように、デカップリングにはメリット・デメリット、時代による必要性の変化が伴います。

環境におけるデカップリング

経済成長に伴う地球温暖化ガスの排出は、すでに大きな問題として多くの人に認識されています。

近年では、電気自動車や再生可能エネルギー設備の開発などの技術革新、循環型社会 ※ への経済や意識の改革が進められてきましたが、その成果は現れているのでしょうか。

さらなる対策としてデカップリングが求められる背景や具体的な施策をみていきましょう。

※循環型社会:Spaceshiearth「循環型社会とは?」参照

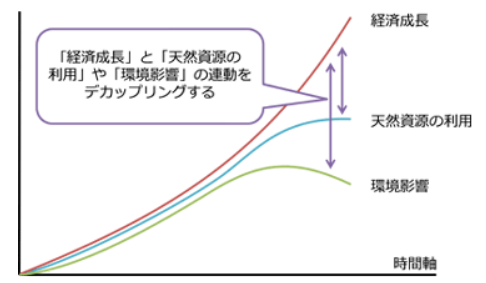

環境分野におけるデカップリングは、主に経済成長とエネルギー消費を切り離す、または経済成長と環境への影響と連動させないことを指します。

つまり、

- 資源をたくさん使わなくても済む経済成長

- 環境への悪影響を伴わない経済成長

を目指す考え方です。

このデカップリングは、技術革新や社会変革・意識変革などで先進諸国ではすでに実績をあげている国や地域があります。

その一方、開発途上国では貧困や食糧難、教育や保健医療の不足などが整わず、経済成長を第一に考えざるをえない国や地域がまだまだあります。

しかし、このデカップリングの実現は今1番求められている分野なのです。そこで次章から、環境におけるデカップリングについてさらに深く状況を説明し、整理していきます。

環境においてデカップリングが求められるようになった背景

上のグラフは、1971〜2009年の経済成長と二酸化炭素排出量の関係を国別に見たものです。右への傾きが大きいほど二酸化炭素の伸びが大きい状況を示します。

グラフ左下の中国やインド、そして韓国においては、経済成長に伴う二酸化炭素の排出が著しいことが分かります。アメリカや日本においては、2007年からようやく左下がりの傾向を示していますが、この時点では、まだまだ二酸化炭素の排出が抑制されていたと言えない状況です。

また、経済成長が必須な開発途上国においては、排ガス抑制志向は大きくならず、先進国主導のデカップリングに賛同しかねる国や地域が多くなっています。

温暖化の問題は地球全体の緊急の問題です。それぞれの経済情勢を鑑みつつも、各国間の摩擦に負けない環境対策が必要です。このような状況が、より効果のあるデカップリングが求められる背景となっているのです。

一方で、ドイツやスウェーデンのように成果を見せているところもあります。このことは他の国にも手本として学ぶ具体例がでてきたことであり、排ガス抑制志向に勢いをつけることにもなりました。

日本は東日本大震災を機にグリーンエネルギーへの意識が高まる

2011年、日本は東日本大震災・原発事故に見舞われました。このことは、グリーンエネルギー(再生可能エネルギー・省エネルギー)へのシフトをさらに強く意識させました。

そして環境政策の見直しが行われ、むしろ健全な経済成長へとつなげようとする「グリーン成長」への方向を目指すことになってきたのです。

「経済成長へつながる」という方向は、開発途上国にも大きなメリットを生み、環境対策が進む可能性がある方向と言えます。

グリーン成長戦略とは

グリーン成長戦略とは「2050年カーボンニュートラルに伴なうグリーン成長戦略」のことで、「2050年カーボンニュートラルを目指す」と宣言をした日本が、2020年10月に策定した計画です。

推進の中心である経済産業省は、関係省庁と連携して産業政策・エネルギー政策の両面から成長が期待される14重要分野を(下表)選定しています。

さらに、目標を実現しようとする企業の前向きな挑戦を後押しする政策ツールとして、次の8つを挙げています。

- 予算:グリーンイノベーション基金として2兆円等

- 税制:カーボンニュートラル投資促進税制

- 金融:グリーン交際金融センター等

- 規制改革・標準化:成長に資するカーボンプライシング ※ 等

- 国際連携:東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク ※ 等

- 大学における取り組みの推奨等

- 2025年日本国際博覧会

- グリーン成長に関すつ若手ワーキンググループ

参考:

2050年カーボンニュートラルに伴う グリーン成長戦略

グリーン成長戦略(概要)

このような方針を掲げて取り組みを進める日本ですが、現状はどのような状況となっているのでしょうか。

日本におけるデカップリングの現状

ここでは、東日本大震災以降から現在にいたるまでの日本におけるデカップリングの現状を詳しく見ていきます。

東日本大震災からグリーン成長戦略策定まで

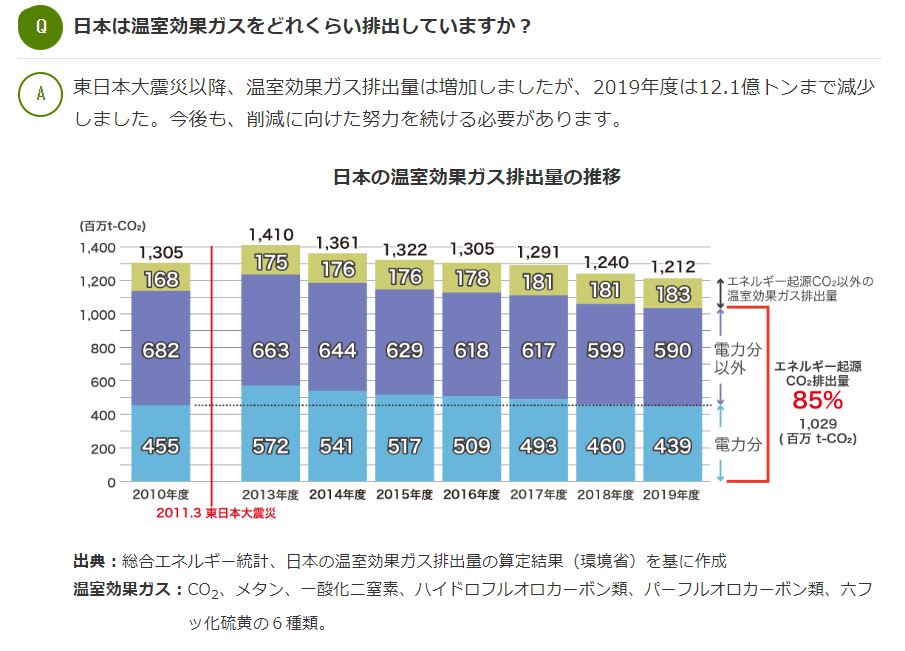

上のグラフは、2019年までの日本の温室効果ガス排出量の推移を表したものです。

2011年3月以降、東日本大震災からの復興事業で増えてしまったものの、その後の数年間で減少傾向となっていることが分かります。

パンデミックの影響

順調な削減傾向を見せていた日本のカーボンニュートラルですが、コロナ禍によってさらに加速しています。

コロナ禍による人や物流制限は、すべての産業で大きな経済停滞を起こしました。そしてそれは、2020年には前年比マイナス5.4%という、温暖化ガスの排出量減少という結果をもたらしたのです。

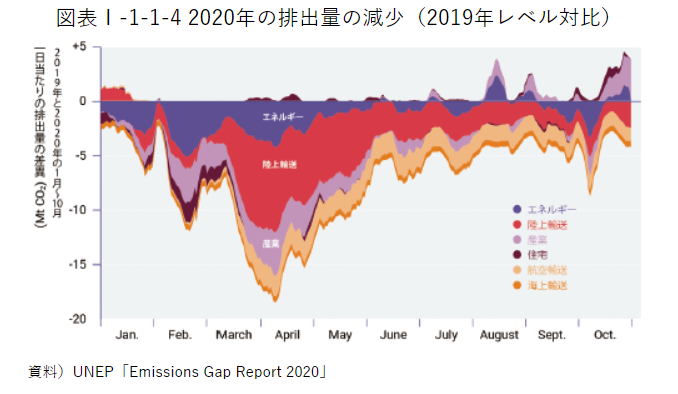

上のグラフは、UNEP(ユネップ;Inited NAtions Environment Programee;国連環境計画)の統計結果です。陸上輸送を中心に、一時はマイナス20%減少しています。

特徴的なのは、それまで各国に見られたバラつきはなく、一部の国を除く世界中の国々が同様の傾向を示しているということです。

カーボンニュートラルは、図らずもパンデミックによって拍車をかけられた結果になりました。

アフターコロナの現状

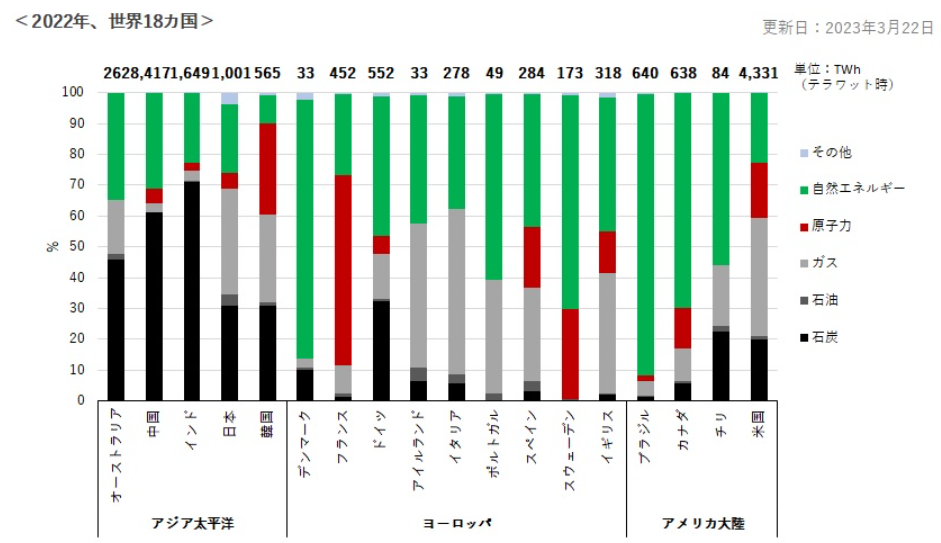

<電力消費量に占める自然エネルギーの割合>

コロナが収束し、徐々に経済が元の動きを取り戻してきています。コロナ禍での反省を前向きにとらえ、社会全体に組織や意識を改革する動きが見られます。

2022年・2023年の様子を上のグラフから読み取っていきましょう。最新の統計では、日本の電力消費量に占める自然エネルギーの割合は世界6位、太陽光エネルギーに絞ると3位です。

また、以前は環境デカップリングがうまくいっていたとは言えない国々の自然エネルギー率が増えています。これは、より多くの国や地域がグリーン成長へと向かっている結果と言えるのではないでしょうか。

うまくいっている要因として、技術革新も大きく影響しています。

特にソーラー発電コストが大幅に低くなった理由として、中国メーカーの台頭があげられます。中国メーカーによってつくられた安価で品質もよくなってきた製品は、ソーラーシステム普及に大いに貢献しています。

これは環境対策が経済成長につながるという「グリーン成長」の成功例、と見ることができます。

関連記事:再生可能エネルギーが普及しない理由は?メリット・デメリット、日本・世界の現状や課題も

デカップリングに関するよくある質問

ここでは、デカップリングに関するよくある質問に回答します。

デカップリングを英語でいうと?

「デカップリング(decoupling)」は英語そのもので、「分離する」「切り離す」という意味を持つ単語です。語源は「couple(結びつける)」に否定の接頭辞「de-」がついたもので、「結びつきを解く」というニュアンスがあります。

経済やビジネスの文脈では、「相関関係の解消」や「依存関係からの脱却」といった意味で使われ、たとえば「economic decoupling(経済的な切り離し)」という表現は、近年では特に米中関係に関連して多く使われています。

また、ITや工学の分野では「モジュール同士の独立性を高めること」を意味する場合もあり、文脈によって意味が変わる柔軟な用語です。

ビジネスにおけるデカップリングとは?

ビジネスにおけるデカップリングとは、企業活動において従来まで連動していた業務プロセスや市場関係、企業間の依存を意図的に切り離すことを指します。

たとえば、製造と販売を別会社に分離する、サプライチェーンを複数国に分散させる、システム連携を緩めて柔軟性を高めるといった戦略がこれに該当します。

最近では、米中の経済摩擦を背景に「米国企業が中国市場への依存を減らす=経済的デカップリング」という動きが象徴的です。ビジネスの分野では、リスク分散や柔軟な経営体制の構築、変化への適応力を高めるための手段として、この「デカップリング」が注目されています。

NMRとデカップリングの関係性は?

NMRにおけるデカップリングとは、スペクトル解析の精度を高めるために特定のスピン相互作用を無効化する技術です。

たとえば、¹H NMRにおいては、炭素(¹³C)と水素(¹H)とのスピン結合により複雑な多重線が現れますが、水素をデカップリングすることで、¹³Cのピークが単一のシグナルとして観測され、解析が容易になります。

このように、デカップリングは信号の重なりを解消し、化学構造の特定をサポートする重要な技術です。特に有機化学や材料科学、医薬品開発などの分野では、NMRとデカップリングは切り離せない関係にあり、初心者でも知っておくべき基礎知識のひとつです。

デカップリングとSDGs

最後にデカップリングとSDGsとの関連をみていきましょう。

SDGsは、環境・社会・経済の問題解決に向けて、2015年に国連総会で採択された17の国際目標です。2030年までの解決を目指し、169のターゲットが設定されています。

環境と経済の望ましい連携を目指すデカップリングは、すべての目標達成に関連を持つといっても過言ではありませんが、1番ダイレクトに関連をもつのが「SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに」です。

SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」とデカップリング

目標7には5つのターゲットが示されています。

その第2番目には「再生可能エネルギーの割合を大幅に増やす」とあり、続く第3ターゲットには「エネルギー効率の改善率を倍増させる」とあります。まさにグリーン成長の目指すところです。

その方策として「クリーンエネルギー技術への投資促進」も明記されています。

日本が「グリーン成長戦略」推進の政策ツールとして、予算・税制・金融をまず最初にあげていることも、ここにつながっています。

SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」と「グリーン成長」

日本の「グリーン成長戦略」の政策ツールに「国際連携」があります。

取り組みとして「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」開催のほか、アメリカやEUとの連携強化や「アジア等新興国のエネルギー・トランジョン ※ を支援する」ことも挙げられています。

経済成長につながる新しいカーボンニュートラルの志向は、日本だけでなく多くの新興国にもそれぞれのグリーン成長政策の策定を促しています。

【関連記事】SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」現状と日本の取り組み、私たちにできること

まとめ

デカップリングという耳慣れない言葉が、経済や農業ではどのような意味をもっているのか、そして環境という分野ではどうなのかをまとめてきました。特に環境分野におけるデカップリングは、進化しました。

今まで環境問題は深刻と十分わかっていながら、安価なものや目先の便利さを選んできてしまった人も多かったのではないでしょうか。

これからの方向性としての「経済と環境の好循環」は、そんな私たちの思いも明るい方向に向むけてくれています。

「デコ ※ 活」という言葉を耳にしたことはありますか?もっと身近な暮らしの中での脱炭素運動の展開です。環境省が名付けたコピーは「くらしの中のエコろがけ」。なんだかハードルがグッと下がって、ひとりひとりが自分の生活の中でカーボンニュートラルを実践できるかもしれませんね。

<参考資料・文献>

デカップリングとは 超大国の対立、他国に影響 – 日本経済新聞

デカップリング – ことば辞典

デカップリングとは何か? − 始めよう!”グリーンエネルギーの社会”(内閣府)

デカップリング:○○と●●を切り離す(国立環境研究所)

デカップリング(でかっぷりんぐ)とは? 意味や使い方 – コトバンク

第 3節 社会経済活動と環境負荷(環境省)

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 (METI/経済産業省)

2050年カーボンニュートラルに伴う グリーン成長戦略

グリーン成長戦略(概要)

環境 | 日本のエネルギー 2021年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」(資源エネルギー庁)

再エネ | 日本のエネルギー 2021年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」(資源エネルギー庁)

統計|国際エネルギー

デコ活

デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)の概要 令和5年12月

食料・農業・農村基本計画:「食料・農業・農村基本計画」編集委員会(大成出版社)

農政改革の原点:奥原正明(日本経済新聞社)

農業超大国アメリカの戦略:石井勇人(新潮社)

日本人だけがしらないアメリカ「世界支配」の終わり:カレル・ヴァン・ウォルフレン;井上実訳(徳間書店)

国民のための「食と農」の授業:山下一仁(日本新聞社)

農業の世界ハンドブック:ジャン・ポール・シャルベ;太田佐絵子訳(原書房)

2050年の世界:英「エコノミスト」編集部;東江一紀・峯村利哉訳(文春文庫)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。