深海魚の驚異的な進化は、極限環境の中で命が育まれる多様な戦略を映し出しています。深海魚は地球の炭素循環や食物連鎖において重要な役割を担い、人類の持続可能な未来にも深く関わっています。

このような深海魚の生態的役割を知ることは、気候変動や生物多様性の未来を考える重要な手がかりです。最新の研究や調査技術が解き明かすその実像から、私たちの暮らしと深海のつながりを見つめ直す視点を育みましょう。

目次

深海魚とは?極限の環境に適応した特徴

【オニアンコウ科の一種。3匹の雄が腹部に食いつき一体化している】

深海魚とは、水深200メートルより深い、光の届かない深海環境に生息する魚類の総称です。現在知られている海水魚は約15,800種ですが、そのうち少なくとも2,000種以上が深海魚に該当すると考えられています。

これらの深海魚は、高圧・低温・暗黒という極限的な環境条件に適応するため、浅海の魚類には見られない独特な身体構造と生活様式を進化させてきました。過酷な深海の環境に適応した、深海魚の多様性と特殊な機能は、生命の可能性を示す驚異的な例として注目されています。

極限環境への適応戦略

深海魚は地球上で最も過酷な環境条件の一つに適応するため、独自のエネルギー効率戦略と代謝システムを進化させています。

なぜ潰れないの?気圧への耐性

水深が10メートル増すごとに約1気圧ずつ増加する水圧により、深海6,000メートルでは約600気圧もの圧力がかかります。このような極限的な高圧環境に対応するため、深海魚は体内に空気をほとんど含まない構造を持ち、筋肉や脂肪、ゼラチン質で隙間なく構成された体を発達させています。骨は発達しておらず、その代わりに柔らかくて弾力のある身体構造により、外部からの圧力に対する耐性を確保しています。

驚異的な代謝システム

深海生物のエネルギー効率の面では、オオグソクムシの研究により驚異的な代謝システムが明らかになっています。長崎大学の研究では、オオグソクムシが体重の45%もの餌を一度に摂取し、約6年分の生存エネルギーを獲得できることが判明しました。

この極めて効率的なエネルギー利用は、食料が限られた深海環境での生存戦略として重要な役割を果たしています。また、水温が10℃上昇すると代謝量が2.4倍増加することも明らかになり、深海魚の代謝が温度に大きく依存していることが示されています。

発光・透明化などの特殊能力

深海魚の約80%以上が発光能力を持つと考えられ、この特殊な能力は生存戦略の中核を担っています。深海における発光は主に自力発光と共生発光の2つのタイプに分類されます。

自力発光

【ハダカイワシ(ソコハダカ)】

自力発光はハダカイワシ科やカラスザメ科などの深海魚が持つ能力で、ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応※による化学発光を利用します。この発光には複数の目的があり、

- カウンターイルミネーション(腹部の発光による姿隠し)

- 捕食時の照明

- 獲物の誘引

- 種内コミュニケーション

などに活用されています。

共生発光

【チョウチンアンコウ(Himantolophus sagamius)】

共生発光の代表例はチョウチンアンコウで、頭部の誘引突起(エスカ)に発光バクテリアを共生させ、獲物をおびき寄せる戦略を取っています。1967年に江の島水族館で観察されたチョウチンアンコウは、誘引突起から発光液を噴出する様子が世界で初めて記録されました。

透明化

【デメニギス科に属する近縁種、クロデメニギス(Winteria telescopa)】

透明化については、デメニギス(Macropinna microstoma)が最も顕著な例です。デメニギスの頭部は透明なドーム状の膜で覆われ、管状眼(筒状の眼球)を持ち、軸を回転させることで前方から真上の範囲で視点を変えることができます。

この透明化現象は捕食者からの隠れ蓑として機能し、光の反射を避けて周囲の光環境に溶け込む効果があります。

深海魚の分類と多様性

深海魚は多様な生活様式を持っています。ここでは、それらの生活様式に基づく代表的な分類方法を紹介します。

底生性深海魚

【ホラアナゴ科の一種】

底生性深海魚は海底付近で暮らし、

- シンカイヨロイダラ(Coryphaenoides yaquinae)

- ヨロイダラ(C. armatus)

- シンカイクサウオ(Pseudoliparis swirei)

- イラアナゴ(Synaphobranchus kaupii)

などが代表的です。例えば、超深海から採集された種として注目されている、シンカイヨロイダラは水深2,500〜6,945メートルの海底近くに生息しています。

【シンカイヨロイダラ】

これらの底生性深海魚は、海底に堆積した有機物を効率的に利用する摂食戦略を発達させています。

遊泳性深海魚

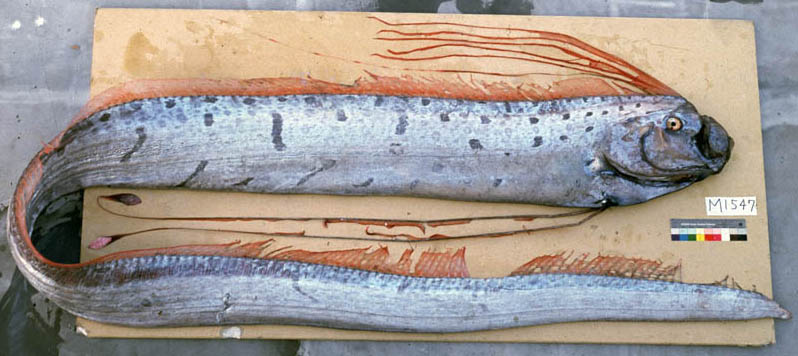

【リュウグウノツカイ】

遊泳性深海魚は海底から離れた中層を漂って生活し、特に中深層(水深200〜1,000m)には多様な種が存在します。これらの主要なグループの一つはワニトカゲギス目に属し、その中にはヨコエソ科、ムネエソ科、ワニトカゲギス科などが含まれます。

また、ハダカイワシ目のハダカイワシ科も、中深層遊泳性深海魚として個体数と種数の両面で支配的な地位を占めています。その他にも、

- リュウグウノツカイ(Regalecus russellii)

- デメニギス(Macropinna microstoma)

なども、このタイプの深海魚です。

深海魚の日周鉛直移動

【ミズウオ】

深海魚の中には日周鉛直移動※を行う種も多く、これらの種は昼は深海に潜み、夜は表層近くまで浮上して餌を求めます。この移動により、表層と深海の物質循環を結ぶ重要な役割を果たしています。

代表的な例は、

- ハダカイワシ科(Myctophidae)

- ミズウオ(Alepisaurus ferox)

などです。また、一生のうちに表層と深海を往復する種もあり、幼生期の生活と成長に関係した複雑な生き残り戦略を持っています。

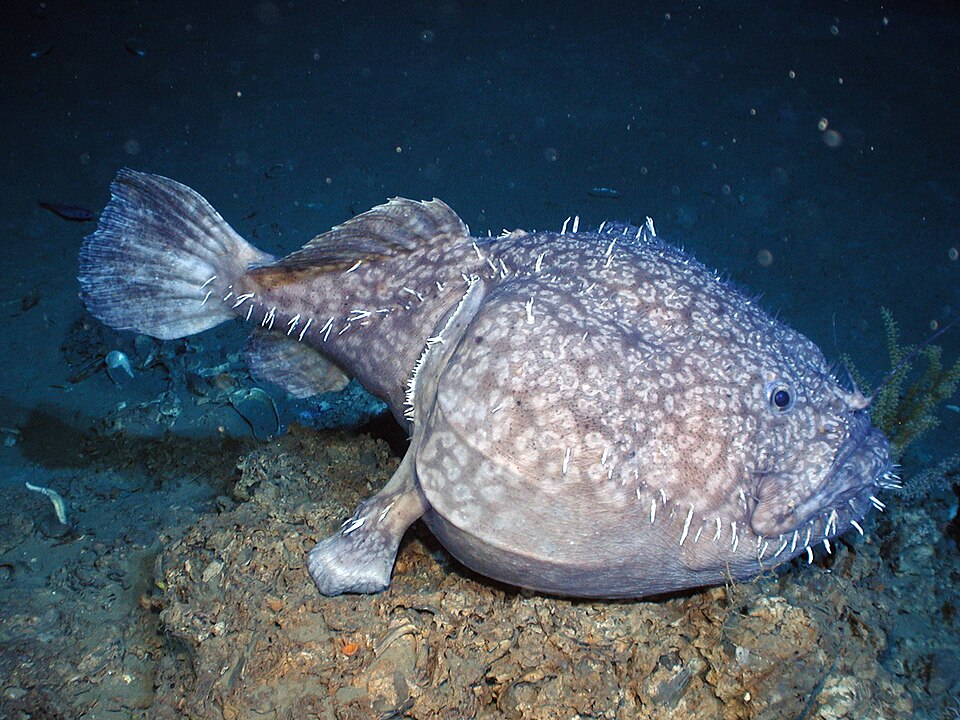

2023年時点で、生きた魚類が撮影により確認された最深記録は8,336メートル(西太平洋の伊豆・小笠原海溝)で、これはクサウオ科スネイルフィッシュの一種によるものです。魚類の生存限界は水深8,200~8,400メートルほどと考えられており、それ以上の深度では水圧の影響により体を構築するタンパク質の構造が維持できなくなるとされています。

このように、深海魚は、

- 極限環境への適応戦略

- 発光・透明化などの特殊能力

- 多様な分類群による生活様式の違い

などの特徴により、地球上で最も過酷な環境における生物多様性の豊かさを示しています。これらの特徴は、生命の適応能力の限界を探る上で重要な知見を提供し、深海生態系の理解と保全において不可欠な基盤となっています。*1)

深海魚の生態的役割

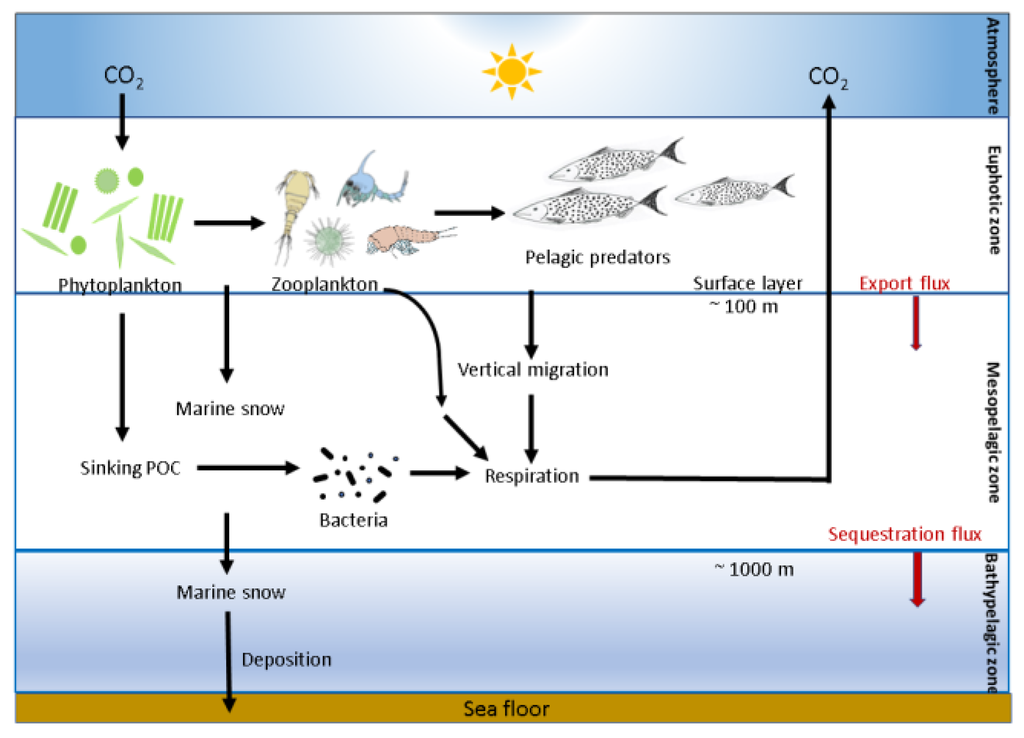

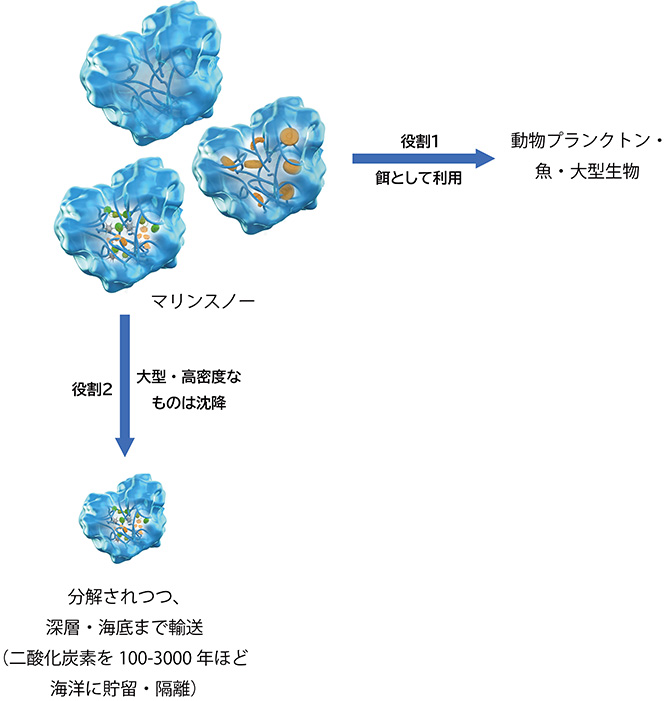

【マリンスノーが深海に届く過程】

深海魚は極限環境に生息しながらも、海洋生態系の根幹を支える重要な役割を担っています。彼らは単なる深海の住人ではなく、地球規模の物質循環や気候調節において、表層から深海底まで連携する生態系ネットワークの重要な結節点として機能しています。

深海魚が持つ多様な生態的機能は、海洋環境の健全性維持と地球システムの安定化に欠かせない存在です。深海魚の生態的役割を包括的に理解するために、4つの重要な側面から詳しく解説します。

①食物連鎖における深海魚の位置と役割

深海魚は海洋食物連鎖において、一次消費者から最高次捕食者まで幅広い栄養段階を占め、生態系の構造と機能を支える重要な存在です。

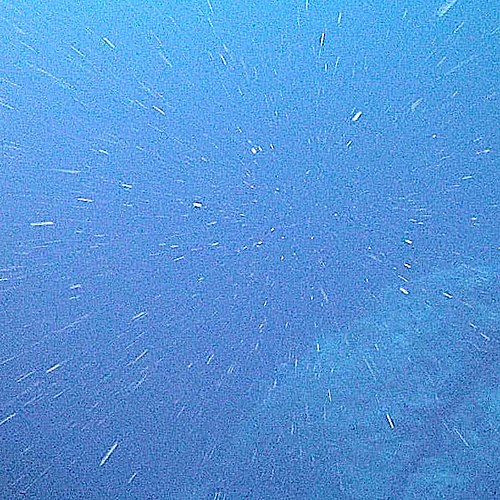

【海の表層から深層へとシャワーのように降り注ぐマリンスノー】

深海の食物連鎖は、表層から沈降するマリンスノー※を基盤として成立しています。マリンスノーは動物や植物プランクトンの死骸、糞便、その他の有機物で構成され、深海生物にとって重要な食料源となります。

【マリンスノーの重要な2つの役割】

【ナノポリマーからマリンスノーができるまで】

深海魚はこのマリンスノーを摂取する一次消費者として機能するとともに、捕食者として上位栄養段階も担います。特に、2022年にJAMSTECが報告したヨコヅナイワシ(Narcetes shonanmaruae)は、水深2,000メートル以深に生息する世界最大の深海固有種として、深海食物網の頂点捕食者の地位を占めています。

深海魚の多くは日周鉛直移動を行い、この行動が表層と深海の栄養循環を橋渡しする重要な役割を果たしています。ハダカイワシ科の魚類などは、夜間に表層近くまで浮上してプランクトンを捕食し、昼間は深海に戻る習性を持ちます。

この垂直移動により、表層で獲得した栄養分が深海に輸送され、海洋全体の物質循環が促進されます。

生物ポンプ(バイオロジカルポンプ)への貢献

深海魚は海洋炭素循環における「生物ポンプ」機能の重要な担い手として、大気中のCO₂を深海に隔離する役割を果たしています。

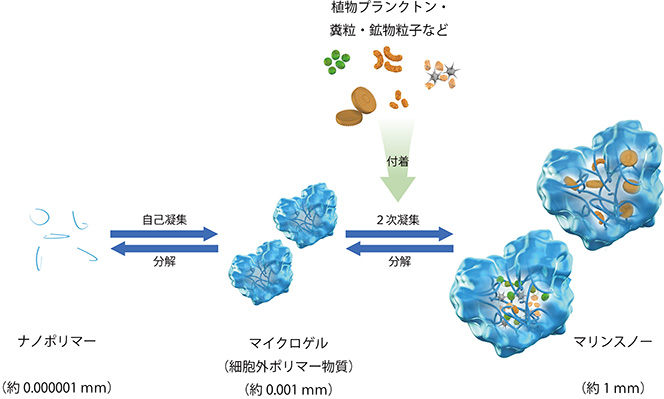

【地球全体の炭素循環(左)とその一部である生物ポンプ(右)】

生物ポンプとは、海洋表層で植物プランクトンの光合成によって固定された炭素が、生物活動を通じて深層へ輸送される仕組みです。2024年12月、JAMSTEC※の研究により、生物ポンプによる全球の炭素吸収量は年間74億トンCO₂と算出され、従来の推定値(130億トンCO₂)よりも大幅に少ないことが明らかになりました。

この精密な評価は、深海魚を含む海洋生物の炭素循環への貢献を正確に理解する上で重要な成果です。

生物ポンプにおける深海魚の役割

深海魚は生物ポンプのプロセスにおいて、

- マリンスノーの消費により有機炭素を体内に取り込み、排泄物や遺骸として深海底に沈降させることで、炭素の深海隔離を促進

- 日周鉛直移動により表層で摂取した有機物を深海に輸送し、能動的な炭素ポンプとしても機能

という面で貢献しています。

このような深海魚の活動により、大気中のCO₂が数百年から数千年の長期間にわたって海洋深層に貯蔵されます。

化学合成生態系との共生関係

深海魚は熱水噴出孔や冷水湧出域における化学合成生態系と密接な関係を築き、太陽光に依存しない独立したエネルギー循環システムを構成しています。

【海底に密集するシロウリガイ】

化学合成生態系は、硫化水素やメタンなどの化学物質を酸化する化学合成細菌を基盤とする生態系です。1977年にガラパゴス諸島沖で発見されたこの生態系では、チューブワーム(ハオリムシ)やシロウリガイなどが化学合成細菌と共生し、毒性の強い硫化水素をエネルギー源として利用しています。

【海底堆積物中の硫化水素をエネルギー源とする細菌と共生するシロウリガイ】

深海魚はこれらの化学合成生物を直接捕食するほか、化学合成生態系から漏出する有機物を利用する間接的共生関係を形成しています。例えば、熱水噴出孔周辺では、魚類が化学合成細菌由来の有機物を摂取することで、光合成に依存しない栄養獲得を行っています。

このような共生ネットワークは、深海固有のエネルギー循環システムを支え、地球生命の多様性と適応能力を示す重要な例となっています。

炭素循環と気候調節への貢献

深海魚の生態活動は地球規模の炭素循環に直接寄与し、気候安定化において重要な役割を果たしています。海洋は大気中の約40%の人為起源CO₂を吸収し、地球最大の炭素貯蔵庫として機能しています。

深海魚はこの海洋炭素吸収機能において、マリンスノーの摂取と深海への輸送を通じて炭素隔離を促進します。特に底生性深海魚は海底堆積物を摂取し、生物擾乱(バイオターベーション)※により有機炭素をさらに深部に封じ込める役割を担います。

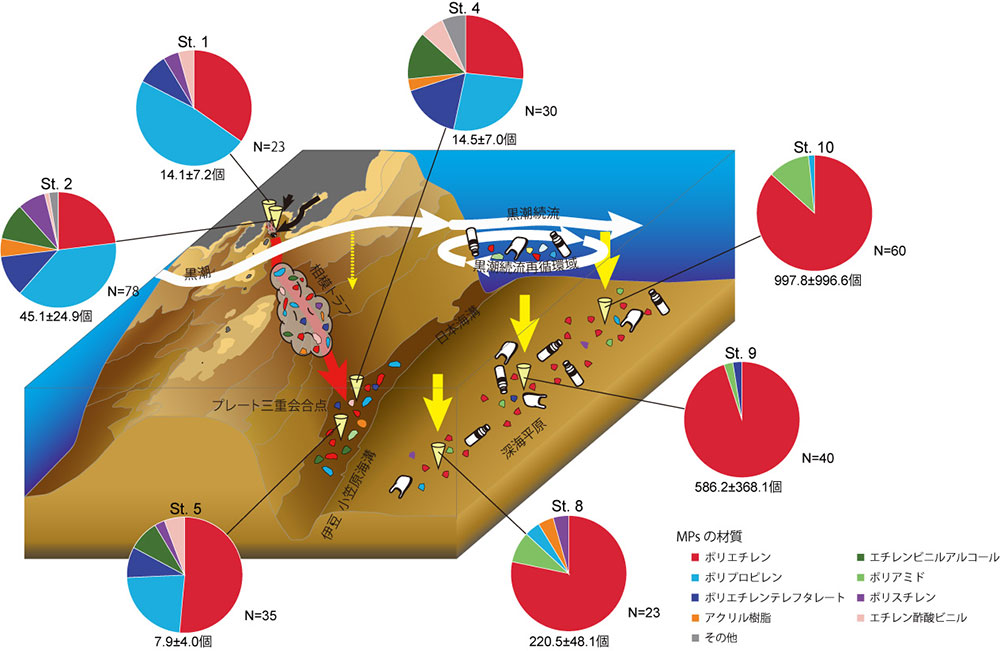

深海魚の代謝活動は深海の溶存酸素濃度※の調節にも貢献し、嫌気環境※の形成を防ぐことでメタン生成などの温室効果ガス発生を抑制しています。一方、2025年の研究では、マイクロプラスチックが深海のあらゆる水深に広がっていることが明らかになり、深海環境の保全がより一層重要になっています。

近年、気候変動の進行により海洋酸性化や深海の低酸素化が懸念される中、深海魚の炭素循環機能は自然ベースの気候変動対策(NbS)として重要な存在であることが認識されています。深海魚の生態的役割は、深海環境の保全と持続可能な利用を考える上で重要な基盤となっているのです。*2)

深海魚研究の最前線

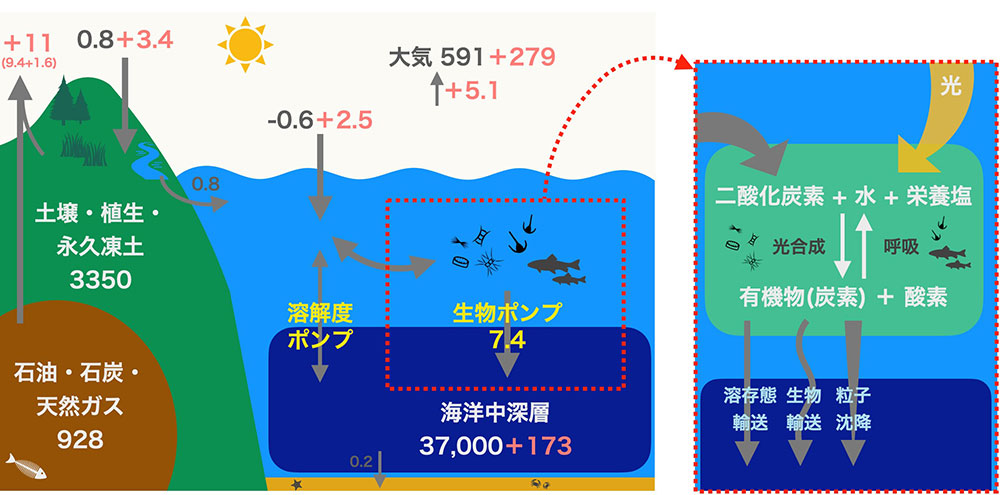

【深度6,500mまで潜ることができる潜水調査船「しんかい6500」】

深海魚研究は、技術革新と国際共同調査によって飛躍的な進化を遂げています。有人潜水船から環境DNA分析まで、多角的なアプローチにより、かつては「暗黒の世界」とされていた深海の真の姿が次々と明らかになっています。

最新の深海調査技術

深海調査は、有人潜水船と自律型ロボットの融合により新時代を迎えています。

JAMSTECの有人潜水調査船「しんかい6500」は水深6,500メートルまでの潜航能力を持ち、研究者が直接深海を観察可能です。2024年にはGSユアサの新型リチウムイオン電池を搭載し、潜航時間を30%延長することに成功しました。

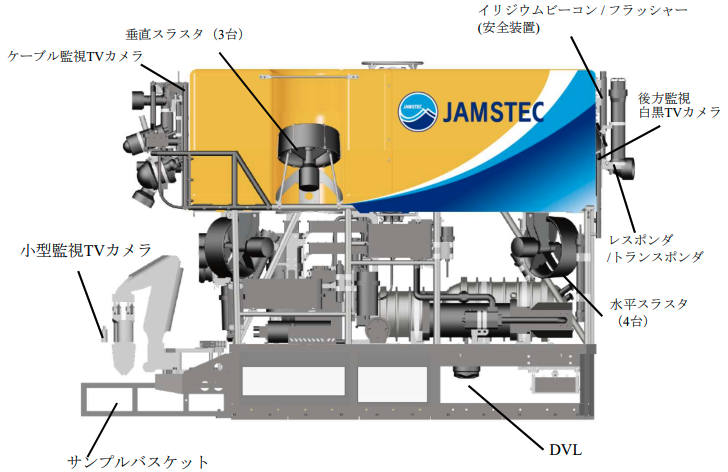

【しんかい6500のシステム】

一方、遠隔操作型無人探査機(ROV)「かいこう」は水深7,000メートル級の作業能力を持っています。2025年3月には西七島海嶺で熱水噴出孔の精密サンプリングを実施しました。

【「かいこう」ビークル機器配置図】

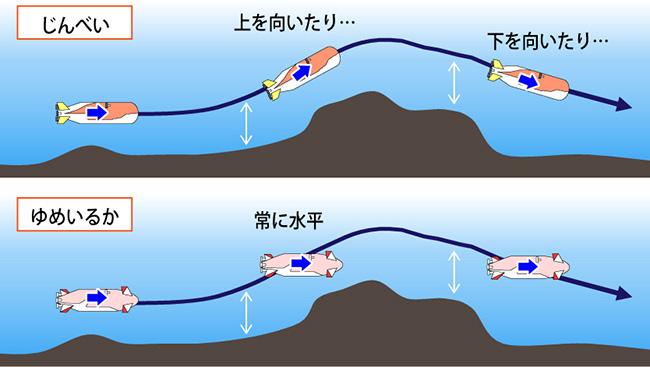

近年注目されるのは、自律型無人探査機(AUV)の進化です。JAMSTECの「じんべい」や「ゆめいるか」は海底地形を自律航行しながら高解像度マッピングを実現し、2025年には房総沖で未知の海山を発見しました。これらの技術連携により、深海環境の包括的な理解が可能になっています。

【南鳥島周辺海域に投入され、調査を行うAUV】

【「じんべい」と「ゆめいるか」の起伏の乗り越え方の違い】

海水に残るDNAから生物相を解明する「環境DNA」分析

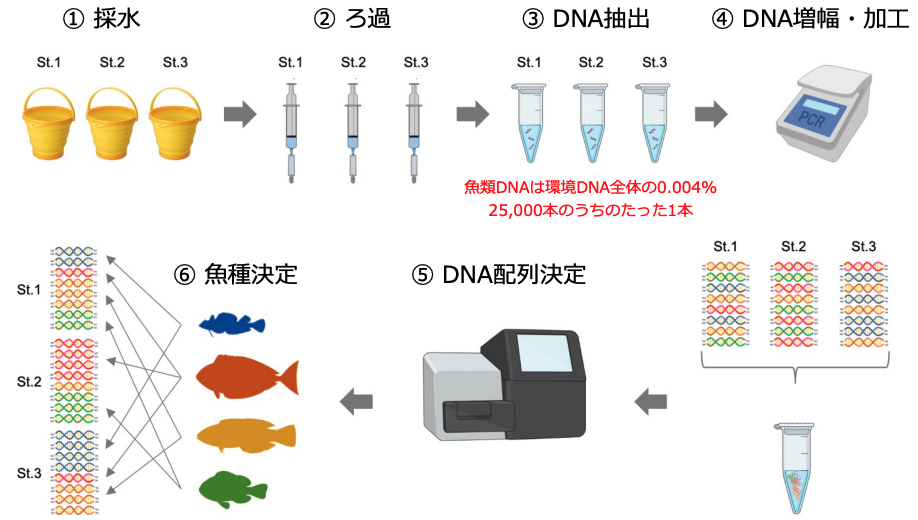

環境DNAメタバーコーディング分析法は、生物を直接捕獲せずに生態系を把握する革命的な技術です。

【環境DNAメタバーコーディング法】

この手法は、水中に漂う生物由来の微量なDNAをフィルターで収集し、特定の遺伝子領域を増幅・解析することで、その一帯の生息生物を網羅的に同定します。2025年4月、神戸大学とJAMSTECの共同チームは西七島海嶺で実施した環境DNA調査において、水深2,000メートルからダンゴイカからダイオウイカまで多様な頭足類のDNAを検出することに成功しました。

注目すべきはその検出効率の高さで、従来のトロール調査※では捕獲が困難な遊泳性生物の95%以上も特定可能です。2024年には国立環境研究所が環境DNAを用いた深海魚の個体数推定手法を確立し、絶滅危惧種のモニタリング精度を飛躍的に向上させました。

世界最深記録の更新と未知の生態

深海調査は生存限界領域への挑戦を続けており、驚異的な生物の適応能力が明らかになっています。

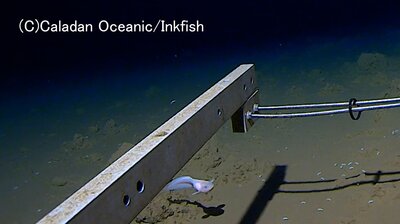

【小笠原海溝の水深8336mメートル地点で撮影されたスネイルフィッシュ】

2023年、東京海洋大学と西オーストラリア大学の国際チームは伊豆・小笠原海溝の水深8,336メートルでスネイルフィッシュ(クサウオの一種)の遊泳を世界初撮影し、ギネス世界記録を更新しました。

この深度は理論上の魚類生存限界(8,400メートル)に迫る値で、高圧適応メカニズムの解明に新たな視点を提供しました。

【沖合海底自然環境保全地域より発見された新種】

また、2025年にはJAMSTECが海洋保護区調査で画期的な成果を発表しています。西七島海嶺沖合海底自然環境保全地域で実施した環境DNA分析により、15種の新種生物を発見し、うち10種はわずか2回のROV潜航で確認されました。

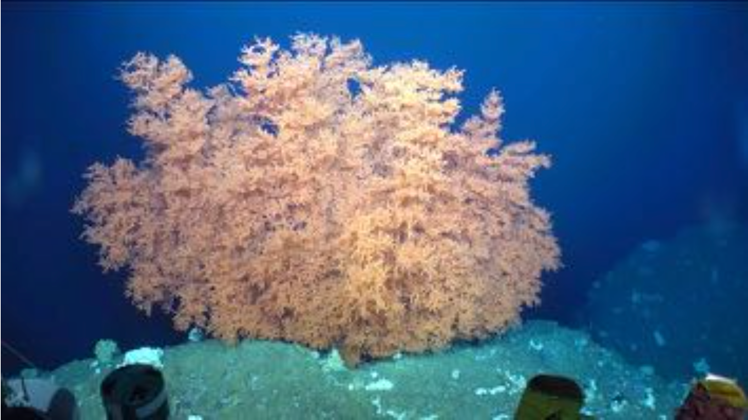

特に注目されたのは、推定7,000歳を超えるツノサンゴ群体の発見です。放射性炭素年代測定により、このサンゴが縄文時代の海底下で成長を開始した可能性が示されました。

【水深約525メートルで発見された巨大なツノサンゴ類Leiopathes属の群体】

深海研究は、技術革新と国際協力によって未知の領域に挑み続けています。環境DNA分析による生物多様性評価や極限環境生物の発見が、深海生態系の全体像解明と保全策の確立に新たな道筋を示しています。*3)

深海魚の生態的役割とSDGsの関係

【ヨコヅナイワシ】

深海魚は、生物多様性の保全、気候変動対策、海洋環境の健全性維持を通じて、複数のSDGs目標達成に直接的に貢献しています。特に炭素循環と生物ポンプ機能による気候調節効果や、新種発見による生物多様性評価への寄与が重要な役割を果たします。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

深海魚は地球規模の炭素循環において中核的な役割を担い、気候変動の緩和に重要な貢献をしています。深海魚の日周鉛直移動により、表層で捕食した有機物が深海に能動的に輸送され、生物ポンプ機能が強化されます。

JAMSTECの最新研究によると、生物ポンプによる全球の炭素吸収量は年間74億トンCO₂に達し、大気中のCO₂を数百年から数千年にわたって海洋深層に隔離します。

深海魚の遺骸や排泄物は海底に堆積し、半永久的な炭素貯蔵庫として機能することで、大気中のCO₂濃度上昇を抑制し気候変動の緩和に貢献しています。

【ブルーカーボン※による二酸化炭素吸収・貯留の仕組み】

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

深海魚は海洋生物多様性の保全と海洋生態系の健全性維持において不可欠な存在です。2025年4月のJAMSTEC調査では、沖合海底自然環境保全地域から15種の新種生物が発見され、深海生物多様性の豊かさが改めて証明されました。

深海魚は食物連鎖の各段階で重要な役割を果たし、特にヨコヅナイワシのような最高次捕食者は深海生態系の構造と機能を支えています。しかし、海洋汚染や深海採掘による生息地破壊が深刻化しており、プラスチックごみの深海蓄積も確認されています。

深海魚の生態的機能を維持することは、海洋環境の持続可能な利用と保全において極めて重要です。

【マイクロプラスチックの深海への輸送経路】

SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう

深海魚は海洋と陸域の生態系を結ぶ物質循環において重要な役割を担い、陸域生態系の保護にも間接的に貢献しています。深海の炭素貯蔵機能により、陸域からの炭素流入を受け止めることで、陸域生態系への圧力を軽減します。

また、深海微生物から発見される新規酵素群は、持続可能な農業技術や環境修復技術の開発に応用可能で、生物多様性の損失阻止に寄与します。さらに、深海魚研究による環境DNA分析技術の進歩は、陸域を含む広範囲な生態系モニタリングの精度向上にも貢献し、生物多様性保全戦略の科学的基盤を強化しています。

深海魚の生態的役割は、気候変動対策、海洋保全、生物多様性維持という複数のSDGs目標を横断する重要な機能を持ちます。深海環境の保全と持続可能な利用のバランスを保つことが、地球規模の環境課題解決に向けた鍵となります。*4)

>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【アンコウ科の一種(西大西洋の深海、900 – 1,200メートルに分布)】

深海魚の生態的役割は、地球上で最も過酷な環境にありながら、

- 気候調節

- 生物多様性保全

- 炭素循環の維持

において極めて重要な機能を担っています。深海魚が構築する食物連鎖、生物ポンプ機能、化学合成生態系との共生関係は、海洋環境の健全性と地球システムの安定化に欠かせない存在です。

近年の研究では、深海の全水深でマイクロプラスチック汚染が深刻化していることが明らかになりました。一方、東京大学の研究では生分解性プラスチックが深海でも分解されることが実証されるなど、深海環境保全への新たな道筋も示されています。

また、2025年6月の国連海洋会議では海洋保護区設置の国際的枠組みが強化され、深海保全への世界的な取り組みが加速しています。

現在の深海環境は、

- 気候変動による水温上昇や酸性化

- 人間活動による汚染

などの複合的な影響下にあります。

深海は国境を越えた共通の資源であり、経済格差や文化の違いを超えて、全人類が協力して守るべき貴重な遺産です。深海魚の生態的役割を理解することは、私たちの生活が地球規模の環境システムとどのように結びついているかを知る重要な機会となるでしょう。

- 日常でのプラスチック使用削減

- 持続可能な水産物の選択

- 深海に関する知識の共有

など、一人ひとりの行動が深海環境保護につながります。深海の見えない世界で営まれる生命のつながりについて思いを馳せ、私たちが深海環境にどのような影響を与えているか、また、深海環境の保全のために今、何ができるのか考えてみてはいかがでしょうか。

深海魚の驚異的な適応力と生態的役割は、生命の無限の可能性を教えてくれます。この神秘的で重要な世界を守ることは、より良い地球環境に繋がるだけでなく、私たち自身の生命観を豊かにし、地球という惑星への理解を深める終わりのない探求でもあるのです。*5)

<参考・引用文献>

*1)深海魚とは?極限の環境に適応した特徴

Wikipedia『深海魚』

Wikipedia『ハダカイワシ』

Wikipedia『チョウチンアンコウ』

WIKIMEDIA COMMONS『Winteria telescopa』

Wikipedia『Category:Synaphobranchidae』

JAMSTEC『Coryphaenoides yaquinae Iwamoto & Stein, 1974 シンカイヨロイダラ』

高知大学『2013年12月の魚 リュウグウノツカイ Regalecus russelii (Cuvier, 1816) (アカマンボウ目リュウグウノツカイ科)』

Wikipedia『ミズウオ』

Spaceship Earth『深海魚とは?一覧と特徴、おすすめ水族館も』(2025年5月)

海洋研究開発機構『沖合深海底の海洋保護区から15種の新種を発見』

国際海洋環境情報センター『深海とは』

海洋研究開発機構『マリンスノーの浮遊・沈降に影響する細胞外ポリマー物質の役割』(2024年4月)

国立科学博物館『深海性魚類』

熊本大学『深海魚とは』

国際海洋環境情報センター『深海とは』

sunshain aquarium『深海魚(深海生物)ってどんな生き物?』

sunshain aquarium『深海は発光するいきものだらけ!? どうして深海生物は発光するの?』(2019年12月)

戸田観光協会『深海魚について』

Canon『深海生物ってどんな色?』

HONDA『深海ってどんな場所?マイペースにくらす深海生物のふしぎな生態』

aquqmarine Fukusima『旅する深海魚~どこで生まれてどこで育つのか~』(2024年)

海洋研究開発機構『沖合深海底の海洋保護区から15種の新種を発見』

高知大学『深海生物のDeepなページ』

魚食普及推進センター『深海魚や深海生物 過酷な環境で生き残る戦略と特徴!』

週刊つりニュース『深海魚たちの環境適応 <水圧が高くても潰れない理由は?>』(2023年12月)

立教大学『マリアナ海溝の底に生きる深海生物の酵素タンパク質の耐圧性のメカニズムを解明〜たった1個のアミノ酸の違いで酵素の耐圧性が変わる〜』(2016年2月)

熊本大学『深海魚の生態』(2023年)

academist Journal『海水魚の浸透圧調整物質は水中で水素結合しない? – 分子シミュレーションと実験から探る』(2018年12月)

清水 建司『深海性底生魚類の摂食行動 : 食物探索を通してみた深海環境への適応戦略』(1998年7月)

子どものためのニュース雑誌「ニュースがわかる オンライン」『深海魚 なぜ水圧でつぶれない?【疑問氷解】』(2023年7月)

長崎大学『1度の食事で6年分のエネルギーを獲得!? 深海生物オオグソクムシの代謝応答を解明』(2023年3月)

Wikipedia『アデノシン三リン酸』

SPRINGER NATURE『【海洋科学】サメの光り輝く「ライトセーバー」は捕食者に対する警告』(2013年2月)

日経サイエンス『地球の気候を左右する微小動物 夜ごとの大移動』(2022年10月)

*2)深海魚の生態的役割

Wikipedia『マリンスノー』

JAMSTEC『マリンスノーの浮遊・沈降に影響する細胞外ポリマー物質の役割』(2024年4月)

JAMSTEC『あのヨコヅナイワシ発見にも!「環境DNA分析」で未知の生物を探る ~遺伝子分析から迫る、進化と原始生命』(2023年12月)

JAMSTEC『海中の“酸素の動き”から“炭素の動き”を解き明かす』(2024年12月)

JAMSTEC『シロウリガイの卵表面に共生細菌をみた!世界初、謎の深海二枚貝シロウリガイの実験室内人工放卵誘導に成功(前編)』(2016年8月)

Wikipedia『チューブワーム」

GODAC『海の生き物のつながり:共生』

JAMSTEC『ヨコヅナイワシが2000 m以深に棲息する世界最大の深海性硬骨魚類であることを明らかに』(2022年7月)

JAMSTEC『マリンスノーとは』(2024年4月)

JAMSTEC『海中の“酸素の動き”から“炭素の動き”を解き明かす―生物による海洋二酸化炭素吸収量の新たな評価―』(2024年12月)

JAMSTEC『海に降る雪 マリンスノー 二酸化炭素の運び屋とその追跡方法』

国立環境研究所『将来の気候変動を決める炭素循環:複雑なモデルと簡易なモデルの予測の違い』(2024年3月)

JAMSTEC『深海にあるもうひとつの生態系と海底の下にすむ強者たち』

気象庁『海洋の炭素循環』

平和政策研究所『海と気候と二酸化炭素 ―海洋シミュレーションと地球温暖化予測―』(2019年12月)

東北大学・JAMSTEC・変動海洋エコシステム高等研究所『海中の“酸素の動き”から“炭素の動き”を解き明かす』(2024年12月)

鈴木 款『海洋の二酸化炭素の調節と海洋生態系の役割:鍵は有機物循環』(2011年)

渡辺 正孝『地球環境 にはたす海洋の役割』(1994年8月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『温暖化で「窒息」する海が世界的に拡大、深海でも』(2018年1月)

産経新聞『海の生物が吸収する炭素量、海水中の酸素から推定 気候変動の予測に貢献期待』(2025年1月)

環境省『環境影響評価シンポジウム~生態系と環境アセスメント~の記録』

*3)深海魚研究の最前線

JAMSTEC『有人潜水調査船「しんかい6500」』

JAMSTEC『無人探査機「かいこう」利用の手引き(ビークル単独)』

JAMSTEC『世界初、AUV複数基運用による海底下構造調査に成功 ー海洋鉱物資源調査の効率化に期待ー』(2018年8月)

JAMSTEC『南鳥島沖水深 5,600m海域で自律型無人探査機(AUV)による資源探査に成功―大水深の深海鉱物資源探査手法の確立に向けて―』(2023年9月)

ERCA『深海⼤型⽣物相の環境DNAによるモニタリング法の開発』

東京海洋大学『超深海調査でギネス世界記録を更新、公式認定されました 水深8336メートルの「超深海」でスネイルフィッシュを確認』(2023年4月)

JAMSTEC『沖合深海底の海洋保護区から15種の新種を発見―環境省委託事業「沖合海底自然環境保全地域調査概要」―』(2025年4月)

JAMSTEC『世界最長寿級の深海生物を発見〜太平洋の海山(水深525m)で7000年以上生きるサンゴ群体〜』(2024年10月)

Spaceship Earth『深海エコシステムとは?仕組みや調査方法も』(2025年6月)

名古屋大学『深海での竹馬あそび: 潜水艇「しんかい6500」に乗船し、垂直の巣をつくる新種ゴカイを発見』(2025年2月)

JAMSTEC『無人探査機「かいこう」』

JAMSTEC『深海魚類を対象とした環境DNA解析手法の確立』(2021年1月)

ERCA『環境DNAを用いた陸水生態系種構成と㑇伝的多様性の包括的解明手法の確立と実践』(2019年5月)

産業技術総合研究所『環境DNA』(2025年3月)

京都大学『深海の謎を解き明かす革新的な手法の開発―深海頭足類の多様性評価に新たな扉―』(2025年4月)

環境展望台『神戸大ら、環境DNA分析で深海イカ類14種を同定』(2025年4月)

BBC『過去最深の海中で泳ぐ魚を確認 伊豆・小笠原海溝=国際研究グループ』(2023年4月)

日経サイエンス『水深8336mでクサウオを発見』(2023年12月)

神戸大学『汲んだ水から深海生物の種類を判別 世界初 「クモヒトデメタバーコーティング」技術を開発』(2023年2月)

神戸大学『深海の謎を解き明かす革新的な手法の開発』(2025年4月)

日経BP『果てしなく広がる海に潜む可能性を水中で活躍するロボットが探求する』(2021年4月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『File6 海の無人探査ロボット開発者 石橋正二郎 第1回 海を駆け巡る3機の「アトム」』(2013年7月)

国土交通省『JAMSTECのAUV,ROVの運用・開発』(2020年11月)

琉球大学『世界最長寿級の深海生物を発見 〜太平洋の海山(水深525m)で7000年以上生きるサンゴ群体〜』(2024年10月)

*4)深海魚の生態的役割とSDGsの関係

JAMSTEC『深海の頂点捕食者”ヨコヅナイワシ”撮影秘話!~深海生態系の謎に挑む vol.1~』(2022年8月)

水産庁:『(5)漁場環境をめぐる動き』

JAMSTEC『深海底堆積物に大量のマイクロプラスチックを発見~行方不明のマイクロプラスチックは深海に~』(2023年10月)

JAMSTEC『深海にもプラスチックの溜まり場が! 海のプラスチック汚染を可視化する

——深海底や中層に溜まる永遠に消えないごみ』(2024年2月)

JAMSTEC『海洋水柱におけるマイクロプラスチックの全球分布を解明 10年分データ解析から見えてきた蓄積場』(2025年5月)

JAMSTEC『海中の“酸素の動き”から“炭素の動き”を解き明かす-生物による海洋二酸化炭素吸収量の新たな評価-』(2024年12月)

JAMSTEC『インド洋が二酸化炭素を吸収する速度は、速い! 北太平洋の2倍!』(2010年12月)

Science Portal『駿河湾で見つかった巨大深海魚は新種 「ヨコヅナイワシ」と命名、食物連鎖の頂点か』(2021年1月)

気象庁『海洋による二酸化炭素吸収量(全球)』(2024年12月)

鈴木 款『海洋の二酸化炭素の調節と海洋生態系の役割:鍵は有機物循環』(2011年)

Ocean & Climate Platform『The deep sea: a key player to be protected for climate and ecosystems』

海洋研究開発機構『「深海インスパイヤード化学」のコンセプトを発表― カーボンニュートラル実現に向けた新たな深海利用の提案 ―』(2023年6月)

環境省『海洋生物多様性保全戦略(案)の概要』

太平洋諸島センター『世界的な深海採鉱禁止を求める(太平洋諸島)』(2021年4月)

国立環境展望台『海洋科学者ら、温暖化による深海の水温上昇が、海面上昇に寄与と発表』(2010年9月)

アジア太平洋資料センター『【報告書】海より深い欲望 〜採掘問題研究会より深海採掘の問題点を報告』(2022年1月)

アジア太平洋資料センター『【論説】深海採掘ウォッチ ―海の底をベンチャー企業に荒させるな』(2022年8月)

平和政策研究所『海洋生態系の保全 ―グローバルとローカルの課題―』(2020年9月)

*5)まとめ

Wikipedia『深海魚』

神戸大学『深海の謎を解き明かす革新的な手法の開発 深海頭足類の多様性評価に新たな扉』(2025年4月)

JAMSTEC『Ocean Census、JAMSTECとにほんで初の協働深海調査を開始』(2025年6月)

平和政策研究所『国家管轄権外区域の生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国連海洋法条約の下での協定(通称BBNJ協定)の意義と今後の課題』(2024年10月)

東京大学『耳石が語る魚のエネルギー消費の履歴 ―新規指標を用いた魚類のエネルギー消費量復元手法の開発―』(2025年6月)

東京大学『プランクトンに未来を託す国際提言 ―国連海洋会議で各国の支持を求める「プランクトン・マニフェスト」日本語版を公開―』(2025年6月)

環境省『第5章 海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の施策の展開 2.海洋生物多様性への影響要因の解明とその軽減政策の遂行』

水産研究・教育機構『2025(R07). 3.26 道東太平洋沖における深海生物資源の分布状況調査を開始します』(2025年3月)

UNESCO『2025 国連海洋会議 6月9 2025-6月13 2025』

国際連合広報センター『国連海洋会議(2025年6月9-13日、フランス ニース) 関連資料:事実と数字』(2025年5月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。