江戸時代といえば、身分制度による格差が想像されますが、庶民と武士の暮らしの根底には、共通する循環型社会の仕組みが存在していました。

- 徹底したリサイクル

- 地域での相互扶助

- 教育の普及

という、江戸時代の特徴を庶民と武士の衣食住から読み解くことで、現代の「循環型共生社会」の構築を目指すに当たって重要なヒントが得られるでしょう。江戸時代の暮らしを庶民・武士に分けて、わかりやすく解説します。

目次

江戸時代について

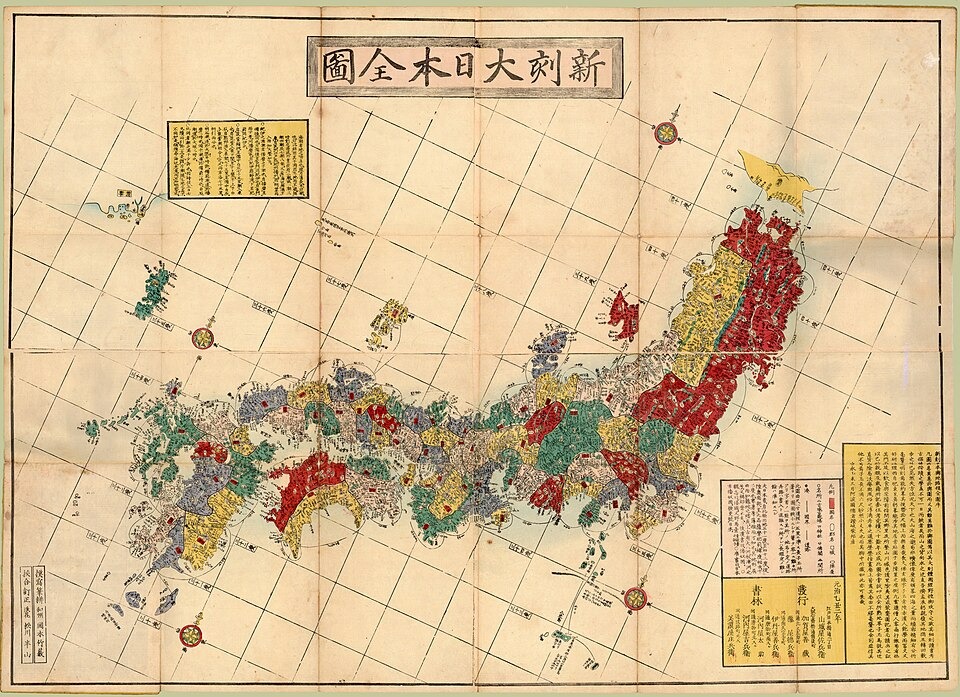

【新刻第日本全図(元治2年※ 長久保玄珠 模写筆耕/岡本竹藪)】

※元治2年=1865年

江戸時代(1603年〜1868年)は、徳川家康が江戸に幕府を開いてから明治維新に至るまでの、約265年間にわたる日本の時代区分です。この時代の最大の特徴は、世界史的に見ても稀な、長期間にわたる平和が維持された点にあります。

同時期のヨーロッパが戦乱に明け暮れていたことと比較すると、その安定性は際立っていました。

徳川家康による天下統一後の日本

戦国時代の終わりは単なる政権交代ではなく、社会の仕組みが根本から変わる転換点でした。武士は農村から城下町へ移り住み、農業に従事する百姓との区別が明確になりました(兵農分離)。平和な時代が続くと、新しい田畑の開発や治水工事が進み、農業生産力が向上します。

その結果、18世紀初頭には日本の人口は約3,000万人に達し、以後、幕末までこの水準で安定しました。

幕藩体制(ばくはんたいせい)という統治の仕組み

江戸時代の統治システムは「幕藩体制」と呼ばれています。これは、

- 徳川将軍家が頂点に立つ中央政府「幕府」

- 全国に約260~300あった「藩」による地方統治

が組み合わさった、二重の支配構造です。

江戸幕府の統治

幕府は全国の約4分の1にあたる主要な土地(天領)を直接支配し、残りは各地の大名に与え、それぞれの藩が領地と領民を治めました。さらに、大名が力を持って反乱などを起こさないよう、巧みな統制策を講じました。

1615年に定められた「武家諸法度」は、大名が守るべき法律であり、城の新築禁止や結婚の許可制など、厳しい内容が定められました。

参勤交代

また、1635年には「参勤交代」が制度化されます。これは大名が原則1年おきに江戸と領地を往復し、妻子を江戸に住まわせる制度です。

従来、これは大名に多大な費用負担を強いて力を削ぐための政策と解釈されてきました。しかし近年の研究では、大名が将軍のもとへ出仕して軍役奉仕を果たすという、幕藩体制の根幹を維持するための重要な制度であったという側面も重視されています。

結果として、全国から大名が集まる江戸(現在の東京都千代田区・中央区・港区周辺)は巨大な消費都市へと発展し、18世紀頃には人口100万人を超える世界最大級の都市となりました。この頃世界では、江戸の他にも以下のような都市が発展していました。

- 北京(清) 18世紀末頃に約90万~100万人に達したと推定されています。江戸と並ぶ、あるいはほぼ同等の巨大都市でした。

- ロンドン(イギリス) 18世紀を通じて急速に成長しました。18世紀初頭(1700年頃)には約57万5千人でしたが、産業革命の進展とともに人口が集中し、18世紀末(1801年の調査)には約95万9千人と、100万人に迫る勢いでした。

- パリ(フランス) 18世紀中頃で約55万~65万人程度と推定されています。ヨーロッパ大陸では最大級の都市の一つでした。

- イスタンブール(オスマン帝国) 「コンスタンティノープル」とも呼ばれ、約60万~80万人程度と推定されています。ヨーロッパとアジアの結節点として栄えていました。

- ナポリ(ナポリ王国) 18世紀中頃には約30万~40万人を超えていたとされ、パリやロンドンに次ぐヨーロッパ有数の大都市でした。

鎖国

対外関係ではいわゆる「鎖国」政策がとられましたが、日本が完全に国を閉ざしたわけではなく、「四つの口」(長崎・対馬・薩摩・松前)を通じて、限定的な交流は続けられました。「四つの口」の機能は以下のようなものでした。

- 長崎:オランダと中国商人との交易の中心地。最も重要な窓口。

- 対馬:朝鮮との交易窓口。藩主が朝鮮と幕府の仲介役。

- 薩摩(琉球経由):清との交易、琉球を通じた中国との間接交易。

- 松前(北海道):アイヌとの交易、ロシアなど北方との限定的接触。

身分制度と社会構成

江戸時代の社会は、人々が属する身分によって役割や生活が明確に分けられていました。主要な身分は、武士、百姓、町人(職人・商人)です。

- 武士: 全人口の約7%を占める支配階級。政治や軍事を担い、名字を公称し刀を差すこと(苗字帯刀)が許されました。

- 百姓(ひゃくしょう): 全人口の約85%を占める最大の集団。主に農業に従事し、収穫の一部を年貢として納める義務を負いました。社会の基盤を支える存在とされながらも、土地に縛られ、移動や職業選択の自由は制限されました。

- 町人(ちょうにん): 全人口の約5~6%を占め、都市部に住む職人や商人のことです。

これらの関係は「士農工商」という言葉で表されることがあります。これは元々、中国古典であらゆる職業を指す言葉でしたが、江戸時代においては、武士を頂点とする身分秩序を示す言葉として使われました。

ただし近年の研究では、厳格な上下関係というより、職業的な区分としての側面が強かったとも考えられています。

一方、商人は身分的には低いとされながらも、経済活動の発展に伴い、武士をしのぐほどの富を蓄える者も現れました。また、これらの身分の枠外に置かれ、「えた」「ひにん」などと呼ばれ、厳しい差別を受けていた人々も存在したことも、この時代の重要な側面です。

えた(穢多)と非人(ひにん)の役割と境遇

えた(穢多)の特徴

- 役割:動物の皮革処理、死体処理、墓守など、当時「不浄」とされた職業に従事。皮革製品(甲冑、履物など)の製造は重要な産業でした。

- 身分:士農工商の身分制度の外にある被差別民。世襲的な身分で、親の職業を子が継ぐことが原則。

- 居住地:都市部では特定の地域(被差別部落)に集住を強制されました。

- 経済的地位:職人としての技術を持つため、一定の経済的安定がありました。特に皮革産業は江戸時代後期に発展しました。

ひにん(非人)の特徴

- 役割:乞食、娯楽芸人(猿回し、手品師など)、浮浪者の管理。「えた」より社会的地位は低く見なされました。

- 身分:「人にあらず」という意味で、身分としての安定性が極めて低い。

- 特徴:えたと異なり、一代限りの身分で、世襲性が弱かった場合が多い。

- 経済的地位:極めて不安定で、最貧困層に属していました。

文化の発展と教育の普及

約265年もの平和が続き、経済が発展したことで、江戸時代には日本独自の文化が大きく花開きました。特に、経済力をつけた町人たちが担い手となり、多様な庶民文化が栄えました。

- 歌舞伎

- 浮世絵

- 俳諧

- 落語

などは、この時代に発展・成熟した代表的な文化です。

また、社会の成熟は教育の普及にも表れています。幕末期には「寺子屋」と呼ばれる、庶民の子どもたちが「読み・書き・そろばん」を学ぶ教育機関が全国に広まりました。

- 武士の識字率はほぼ100%

- 町人の男性でも約50%が読み書きできた

とされ、これは同時期のヨーロッパの主要都市と比べても、非常に高い水準でした。

限定的な窓口であった長崎を通じて入ってきたオランダの書物(蘭学)は、医学や天文学といった分野で、日本の学術の発展にも影響を与えました。蘭学の影響を受けた人物として以下のような代表例が挙げられます。

- 杉田玄白(すぎた げんぱく)

オランダの解剖学書『ターヘル・アナトミア』を日本語に翻訳した『解体新書』(1774年)を完成させました。これは日本の医学に大きな影響を与え、解剖学の発展を促しました。 - 緒方洪庵(おがた こうあん)

大阪で蘭学塾「適塾」を創設。医学と蘭学教育の中心地となり、多くの弟子を育成しました。種痘(天然痘予防接種)の導入にも関わりました。 - 平賀源内(ひらが げんない)

本草学(医学と薬学の基礎)とオランダ科学を融合させ、エレキテル(電気実験器具)の製作など、多分野で活躍しました。

このように江戸時代は、幕藩体制という統治システムのもとで社会が安定し、日本独自の豊かな文化が成熟した時代でした。次の章では、こうした社会の中で、庶民がどのような暮らしを営んでいたのかを見ていきましょう。*1)

江戸時代の庶民の暮らし

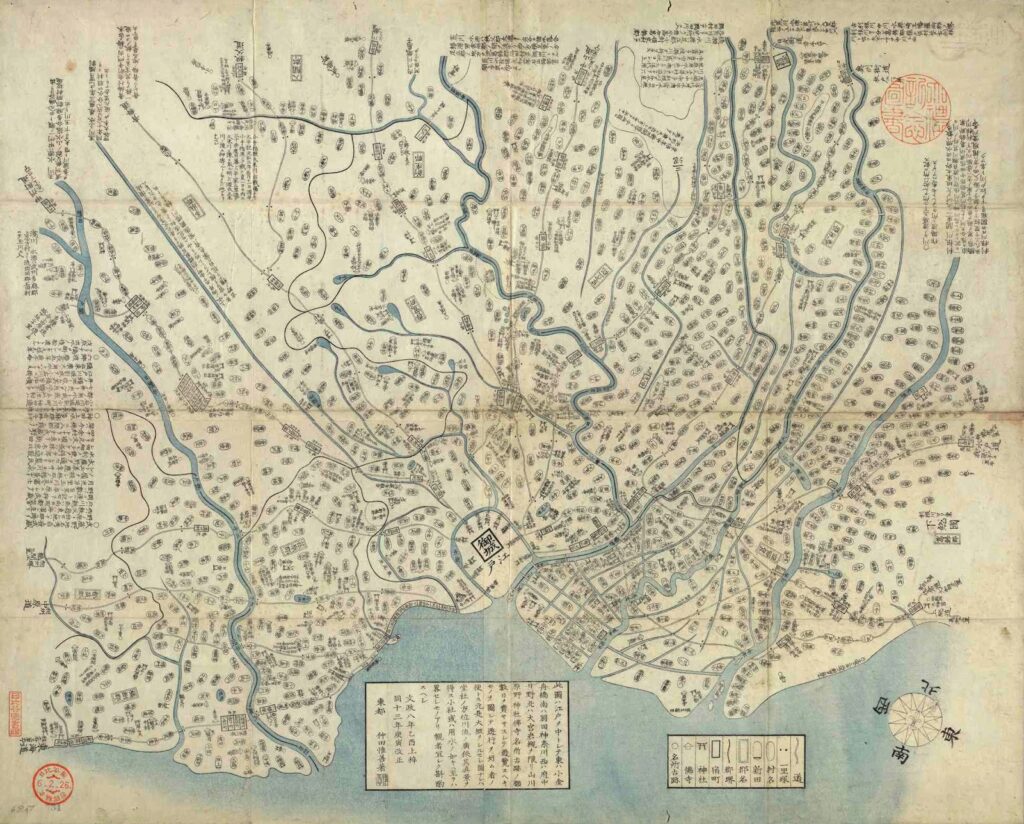

【東都近郊図 文政8年(1825年)】

江戸時代約265年にわたる平和な時代を支えたのは、全人口の約9割を占める百姓や町人といった庶民たちの日々の営みでした。庶民は支配階級である武士とは明確に区別され、その生活には様々な制約がありましたが、限られた資源を最大限に活用し、独自の豊かな生活文化を育んでいったのです。

庶民の暮らし:衣

【白木屋(初代 歌川国貞画)】

江戸時代の庶民の衣服は、木綿が中心でした。木綿が本格的に普及したのは江戸時代に入ってからで、それ以前は麻が主な素材でした。

木綿は丈夫で肌触りが良く、吸湿性も高く、染色も容易であったため、庶民の暮らしになくてはならないものとなりました。高価な絹の着用は原則として許されず、身分による厳しい制限がありました。

藍染め

特に注目すべきは藍染めの普及です。幕府による奢侈禁止令※で華やかな色が制限されたこともあり、藍染めの落ち着いた青色が庶民の衣服の基本となりました。

藍染めには防虫や消臭といった実用的な効能があり、洗濯や防腐の技術が限られていた時代において清潔さを長く保つことができました。また、染めれば染めるほど生地が丈夫になるという特性も、野良仕事や力仕事に従事する庚民にとって重要でした。

衣類は重要な財産

衣服は非常に貴重な財産であり、徹底したリサイクルが行われていました。江戸中期には古着商売に関わる人間が3,000人を超え、着物は染め直しや縫い直しを繰り返しながら何度も再利用されました。

また、木綿の着物は質屋に入れる「質草」※の主力商品でもあり、季節ごとに入れ替えて生活費の足しにする庶民も少なくありませんでした。

庶民の暮らし:食

江戸時代の庶民の食事は一汁一菜が基本でした。これは、

- ご飯(白米または雑穀米)

- 味噌汁

- おかず1品

という非常にシンプルな構成です。おかずとしてよく食べられたのは、大根の漬物や豆腐、魚の干物などでした。

人口の大半を占める農村の百姓は、年貢として米を納めなければならなかったため、日常的に白米を食べることは稀でした。多くの場合、麦や粟、稗といった雑穀や野菜を米に混ぜた「かて飯」を主食としていました。

江戸の食

一方、都市部、特に江戸では状況が異なりました。江戸は「米食い都市」と呼ばれ、日本橋の米河岸から精米した白米が庶民の食卓に届いていました。成人男性は1日に5合もの米を食べたとされ、わずかな副菜で大量の白米を食べる極端な白米偏重の食生活でした。

この白米中心の食生活には、深刻な弊害がありました。白米にはビタミンB1がほとんど含まれておらず、これが不足すると手足がしびれたり疲れやすくなったりする脚気(かっけ)という病気になりやすかったのです。

この病気は「江戸患い」とも呼ばれ、江戸の町では将軍をはじめとする富裕層から、一般の武士、町人まで大流行しましたが、雑穀を食べていた農村部ではほとんど見られませんでした。

食事の回数の変化

江戸時代中期以降、食事は1日2食から3食へと変化しました。また、江戸の町には屋台文化が花開き、特に

- 寿司

- 天ぷら

- 蕎麦

- うなぎの蒲焼き

は「江戸の食の四天王」と呼ばれました。独身男性が多かった江戸では、手軽に食べられる屋台のファーストフードが重宝され、天ぷらは一本4~6文(現在の約60~100円)という手頃な価格で庶民に親しまれました。

庶民の暮らし:住

江戸の庶民の大半は長屋と呼ばれる集合住宅に住んでいました。特に庶民の多くは路地裏の「裏長屋」で暮らしていました。

裏長屋の大きさ

典型的な裏長屋の広さは九尺二間と呼ばれ、間口が約2.7メートル、奥行きが約3.6メートルの土間を含めて6畳でした。土間を除くと実質4畳半程度で、そこに家族2~4人が暮らしていました。

長屋には押し入れがなく、布団や箪笥などを置いたら3畳ほどの居住スペースしか残りませんでした。隣との仕切りは薄い壁のみで、プライバシーはほとんどありませんでした。

裏長屋の家賃

家賃は非常に安く、1か月あたり現在の約1万2,000~1万6,000円ほどでした。また、頻繁に発生する火災のため、庶民には持ち家志向がほとんどありませんでした。

井戸と便所は共同使用でした。井戸では洗顔や洗濯が行われ、便所は「惣後架(そうこうか)」と呼ばれました。

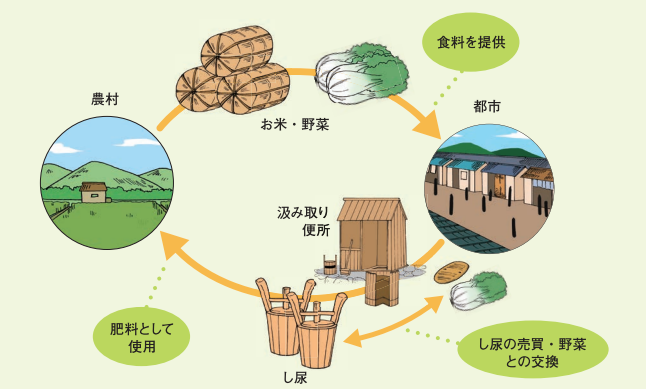

注目すべきは、長屋の共同便所から出る屎尿は「下肥」と呼ばれる良質な肥料として近郊の農家に売られ、その収入は大家のものとなったことです。このように江戸時代には、都市と農村を結ぶ循環システムが確立されていました。

【江戸時代のし尿循環システム】

一方、農村部では、比較的広い敷地に建てられた民家が一般的で、多くは茅葺屋根を持ち、土間と生活空間で構成されていました。

このように江戸時代の庶民の暮らしは、現代の視点からは極めて質素で制約の多いものでした。しかし、限られた資源の中で工夫を凝らした江戸独自の生活様式が形成され、そこには現代にも通じる知恵が息づいています。*2)

江戸時代の武士の暮らし

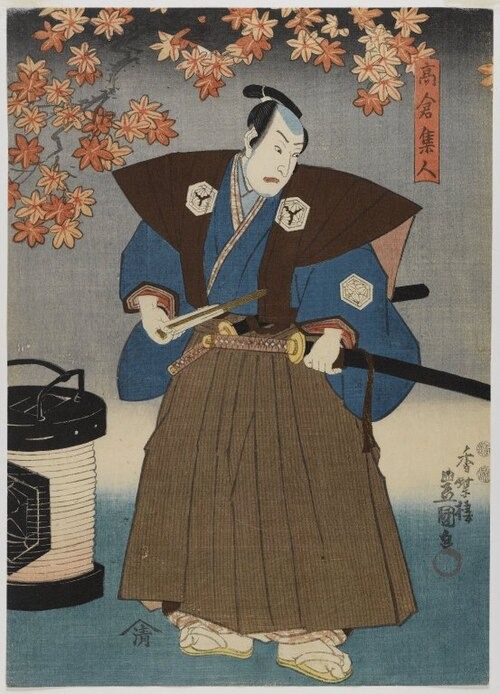

【月岡芳年・春亭「美談武者八景 洞院の秋月」】

支配階級である武士は、全人口の約7%という少数派でありながら、江戸時代の政治と社会を担う中核的存在でした。平和な時代にあって、武士の役割は戦う者から行政官へと変化し、その暮らしぶりも庶民とは大きく異なるものでした。

武士の生活は「俸禄(ほうろく)」と呼ばれる幕府や藩からの給与(主に米)によって成り立っていましたが、その内実は身分や石高によって大きな格差があり、必ずしも豊かな生活が保障されていたわけではありませんでした。

武士の暮らし:衣

武士の衣服は、身分や場面によって厳格に定められており、社会的な地位を示す重要なものでした。庶民が木綿や麻しか着用できなかったのに対し、武士は公式な場で絹の着用が許されていました。

位の高い武士の装束

将軍は「水干」、上位の大名は「長直垂」や「大紋」を礼装とし、その色は身分で区別されました。また、江戸時代の武士の姿として最も広く知られているのが「裃(かみしも)」です。

裃は小袖の上に袖のない「肩衣」を重ね、袴をはいた衣装で、江戸城への登城時や公式行事などで着用が義務付けられました。胸と背中に紋をつけることが特徴でした。

武士には名字を公称し刀を差すこと(苗字帯刀)が許されており、これは武士だけに認められた特権でした。

【裃姿の武士を演じる役者(歌川国貞画)】

武士の暮らし:食

武士の食事は庶民とは大きく異なり、格式を重んじる本膳料理が基本でした。本膳料理は室町時代に武家の式正料理として始まり、江戸時代に確立された正式な食事様式です。

献立は一汁三菜が基本で、

- ご飯:身分の高い武士は白米(精米)を食べましたが、下級武士や平時は玄米や麦飯(麦と米を混ぜたもの)も一般的

- 汁物:主に味噌汁

- 向付(むこうづけ):刺し身や酢の物などの小鉢

- 焼物・煮物:焼物は焼き魚が中心で、煮物は野菜や魚介類を煮付けたもの

- 香物:漬物

が出ました。格式が上がると二の膳、三の膳が加わり、二汁五菜、三汁七菜となりました。

武士の経済事情

武士の給与は石高制により米で支給されました。幕府に直接仕える武士のうち、旗本と御家人との境目は家禄100石で、手取りは35石となり、これは現代の年収500万円程度に相当しました。

武士は受け取った米を商人に売却して現金化し、生活に必要なものを購入していましたが、大多数を占める下級武士の生活は経済的に苦しいものでした。武士は給料が少なくても武家としての格式を保つため多くの経費が必要であり、ほとんどが多額の借財を抱えていました。

そのため、下級武士の多くは

- 傘張り

- 朝顔の栽培

- 寺子屋の講師

などの内職で生計の足しにすることが一般的でした。

武士の暮らし:住

【大名屋敷の門(加賀藩上屋敷御守殿門 東京大学構内 重要文化財)】

武士の住まいは武家屋敷と呼ばれ、身分や石高によって規模が大きく異なりました。上級武士の屋敷には長屋門が設けられ、家の格式を示す象徴でした。

武家屋敷の最大の特徴は、空間が「表」と「奥」に明確に分かれていたことです。

表

「表」は公的な空間で、

- 主人が来客との応接

- 家臣の集合

- 儀礼

などに使われる場所です。「玄関」「式台」「書院」といった格式の高い部屋が設けられました。

奥

「奥」は私的な空間で、主人とその家族が日常生活を送る「居間」や「寝室」などがあり、表とは厳しく区別されていました。

武家屋敷の大きさ

18世紀前半、旗本の屋敷は禄高により70坪から2300坪まで13階級に分かれていました。禄高300石の中級旗本の屋敷は敷地約300坪で、10部屋以上もある大きな屋敷でした。

一方、御家人の約7割は「組屋敷」と呼ばれる集合住宅に住んでいました。与力※の場合、屋敷は20坪から30坪程度で、部屋は6畳間から8畳間が3部屋から5部屋程度でした。

下級武士の屋敷は庶民の長屋より広いものでしたが、質素で、野菜畑を作るなど食費を節約する生活を心がけていました。

このように江戸時代の武士の暮らしは、支配階級としての武士の地位を示すものでした。しかし、大多数の下級武士は内職で生計を立てるほど経済的に苦しく、身分の格差は暮らしぶりにも大きく影響してたのです。*3)

私たちが江戸時代の暮らしから学べる点

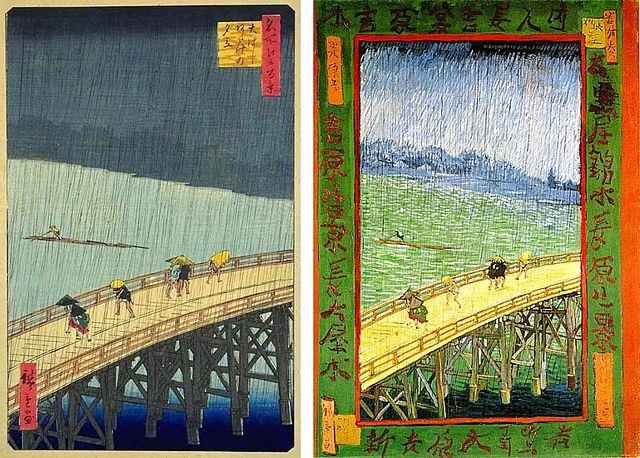

【左:歌川広重『名所江戸百景 大はしあたけの夕立』 右:ゴッホによる模写】

江戸時代の暮らしには、限られた資源を最大限に活用し、地域社会の中で支え合いながら持続可能な社会を実現した知恵が詰まっています。大量生産・大量消費が前提となった現代社会では、環境問題や資源枯渇、地域のつながりの希薄化といった課題に直面していますが、技術が発達していなかったからこその工夫や精神性は、これら現代の課題を解決するヒントが多く含まれています。

徹底した循環型社会の仕組み

江戸時代の日本は、世界に類を見ない循環型社会を実現していました。

都市から出る屎尿は「下肥」として近郊の農家が買い取り、肥料として活用されました。都市の有機物が農作物を育てる資源となり、それが再び食料として都市に戻ってくる完璧な循環システムが確立していたのです。

近世ヨーロッパの都市では伝染病が猛威をふるいましたが、日本ではし尿等が放置されずに有効活用されていたため、比較的衛生的な都市が保たれていました。

徹底したリサイクル

衣服のリサイクルも徹底しており、古着市場が活発でした。一着の着物は大切に着続けられ、着られなくなれば子ども用に仕立て直し、最後は雑巾やおむつ、さらには燃料の灰になるまで使い切られました。

紙は「紙屑買い」により繰り返し再生され、灰は「灰買い」により回収されて肥料の原料や藍染、酒造などに利用されました。江戸の町には1000ものリサイクル業を営む組織があったとされ、

- 焼き接ぎ屋(陶器の修理)

- 鍋釜

- 傘の修理

など、あらゆる日用品を修理して使い続ける文化が根付いていました。この「もったいない」精神と徹底したリユース・リペア・リサイクルの実践は、持続可能な社会を構築する上で重要な要素です。

地域で支え合う相互扶助の精神

江戸時代には、地域社会の中で助け合う仕組みが多層的に張り巡らされていました。代表的なのが「五人組」という制度で、5~6戸が一つの組を作り、年貢の納入や犯罪防止に連帯責任を負いました。

この制度は幕府による統制の側面が強調されがちですが、実際には住民同士が助け合い、困窮した家庭があれば他の家庭が支援するという相互扶助の機能も果たしていました。長屋でも、井戸や便所を共同で使い、「向こう三軒両隣」という言葉に象徴されるように住民同士が密接に関わり合っていました。

また、大家は単なる家主ではなく、コミュニティの調整役を担っていました。

救済基金を設ける藩も

秋田藩では商人が中心となって「感恩講」という基金を立ち上げ、困窮者救済や飢饉の時の救済に活用されました。こうした助け合いの精神は、仏教の「徳を積む」という教えや「陰徳陽報」(人知れずよいことを行う者には必ず目に見えてよいことが返ってくる)という思想に支えられていました。

現代社会では都市化や核家族化が進み、地域のつながりが希薄になっていますが、江戸時代の相互扶助の仕組みは、高齢者の支援や子育て、災害対応など、現代社会が直面する課題にも役立つ知恵です。

個別最適化された寺子屋教育の実践

江戸時代の庶民教育を支えた寺子屋は、現代の教育に多くのヒントを与えてくれます。幕末には全国に15,000以上の寺子屋が存在し、武士はほぼ100%、庶民層の男子でも約50%が読み書きができました。

同時代のロンドンの識字率が20%、パリが10%未満であったことと比較すると、日本の教育水準の高さは驚異的でした。

寺子屋の教育方式

寺子屋の最大の特徴は、個別教育が行われていたことです。師匠は子どもの個性や得手不得手を見抜き、将来に相応しい道を助言しました。

農民の子どもには「百姓往来」、商人の子どもには「商人往来」など、それぞれに合わせた教科書「往来物」が用意されていました。寺子屋では、同じ教室にいる仲間たちに教えてもらったり、教えたりしながら生徒たちは主体的に学んでおり、これは現代の「アクティブ・ラーニング」そのものです。

このように江戸時代の暮らしには、

- 循環型社会の実現

- 地域で支え合う相互扶助の仕組み

- 個別最適化された教育

という、現代社会が直面する課題を解決するための知恵が詰まっています。これら伝統的な知恵を現代に活かせば、より良い社会につながるでしょう。*4)

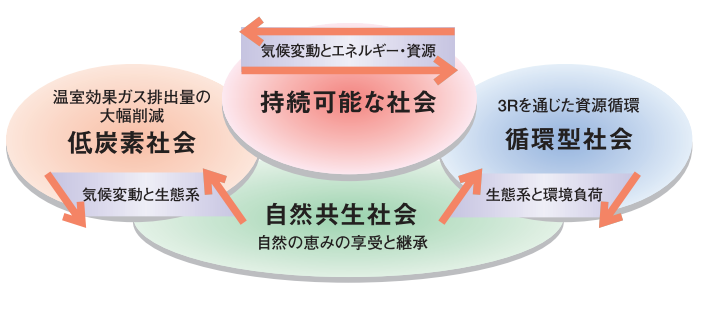

江戸時代の暮らしとSDGs

【持続可能な社会の実現】

江戸時代の暮らしに見られる資源の徹底活用と循環型社会の仕組みは、SDGsが目指す地球環境の保全と人々の生活の安定と強くつながっています。当時の知恵は、現代の大量消費・大量廃棄の社会を見直し、具体的な循環システムや地域コミュニティを再構築するための実践的なモデルとなります。

特に関連の深いSDGs目標を見ていきましょう。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

江戸時代の寺子屋教育は、身分に関わらず庶民に実学を提供しました。子ども一人ひとりの個性や職業に合わせた個別指導と生徒同士の主体的な学習が実践され、この教育基盤が社会の安定と近代化を支えたのです。

現代の教育格差解消における重要なモデルとなります。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

江戸は100万人都市でありながら、衛生的な環境を維持していました。都市から出る屎尿が「下肥」として農家に売られ、肥料として農作物を育て、食料が再び都市に戻るという完璧な循環が確立していたからです。

この都市と農村の共生モデルは、現代の廃棄物問題を解決し、強靱なまちづくりを実現する具体例となります。

SDGs目標12:つくる責任つかう責任

江戸社会は徹底したリペア・リユース・リサイクルが当たり前でした。衣服は古着が主流で、仕立て直され、最後は雑巾や燃料になるまで使い切られました。

鍋釜の修理屋や陶器の修理屋など専門の職人が数多く存在し「修理して使い続ける文化」が根付いていました。

この習慣は、現代の大量消費モデルを見直す上で強力な指針となります。

江戸時代の教育、都市と農村の循環、徹底した修理・再生文化は、現代のSDGsが目指す持続可能な社会の姿を先取りしていました。これは「かつてちょうど良かったのに、行き過ぎた」と考えることもできます。

SDGsの目標達成のため、私達が江戸時代の生活から取り入れられることは多いのです。*5)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

江戸時代の暮らしは、

- 武士の格式ある営み

- 庶民の質素な営み

という身分の違いは明確でした。しかしその根底には、限られた資源を徹底的に使い切る、世界でも類を見ない高度な循環型社会の仕組みと、相互扶助の精神が共通して存在していました。

近年、SDGs達成への道のりが依然として険しいことが指摘され、大量消費・大量廃棄型の現代社会が根本的な見直しを迫られる中、江戸時代の知恵が「サーキュラー・エコノミー(循環型経済)」の先進事例として世界的に再評価されています。

気候変動や資源問題、あるいは地域コミュニティの希薄化は、特定の国や文化圏に限らないグローバルな課題です。江戸の暮らしを知ることは、物質的な豊かさや「便利さ」と引き換えに、私たちが何を失ったのかを見つめ直すきっかけとなります。

往々にして、人類はやりすぎて過ちを知ることを繰り返してきました。私たちは、ものを修理して最後まで使い切る知恵や、顔の見える関係性の中での支え合いを、現代の生活にどう取り戻せるでしょうか。

私達が現在なぜ、数々の深刻な問題に直面しているのかを深く考えると同時に、江戸時代の「ちょうど良かった」知恵から、私たち自身が納得できる未来を選び取っていくことが求められています。*6)

<参考・引用文献>

*1)江戸時代について

国立歴史民俗博物館『第3展示室 近世』

東京大学史料編纂所『近世史料部門』

文部科学省『一 幕末期の教育』

日本大学国際関係学部『徳川幕府の三大改革研究序説 大淵 三洋』

東京都立図書館『「大江戸」の誕生』

*2)江戸時代の庶民の暮らし

武田薬品工業株式会社『お米だけだと栄養不足!?日本人とお米とビタミンB1の関係』(2021年12月)

江戸東京博物館『町の暮らし_棟割長屋』

中川政七商店『綿とは。日本人の暮らしは「木綿以前」と「以後」でこう変わった』

日本橋『江戸の食の四天王』

*3)江戸時代の武士の暮らし

歌舞伎美人『こだわり抜いた武士の食』

PRESIDENT Online『そうだったのか、武士の「給料」と「人事評価」』(2023年7月)

刀剣ワールド『間取りで見る武家屋敷/ホームメイト』

中央労働金庫『武士の給料は米だった!? 江戸を動かした「石高制」のしくみとは』(2025年9月)

*4)私たちが江戸時代の暮らしから学べる点

環境省『第2節 循環型社会の歴史』

環境省『循環型社会の構築に向け転換期を迎えた世界と我が国の取組』

文部科学省『一 幕末期の教育』

東京都教育委員会『江戸の文化を支えた寺子屋での学び』(2019年8月)

*5)江戸時代の暮らしとSDGs

国際連合広報センター『持続可能な開発目標(SDGs)』

東京都水道歴史館『遺された江戸上水の史跡をめぐる ~令和7年度 上水記展~』

環境省『デコ活 江戸と令和のクールチョイス!~エコ家電を賢く使おう~』(2021年2月)

国土交通省『足元に宝の山! 循環型社会を実現する下水道資源』

*6)まとめ

United Nations『The Sustainable Development Goals Report 2025』(2025年)

OECD『Circular Economy in Cities and Regions』

総務省『地域力の創造・地方の再生』

地域共生圏『地域循環共生圏とは』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。