ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が2010年に発表した「世界の消滅危機言語地図(Atlas of the World’s Languages in Danger)」には、世界で話されている言語のうちの約40%が消滅の危機にあると伝えています。

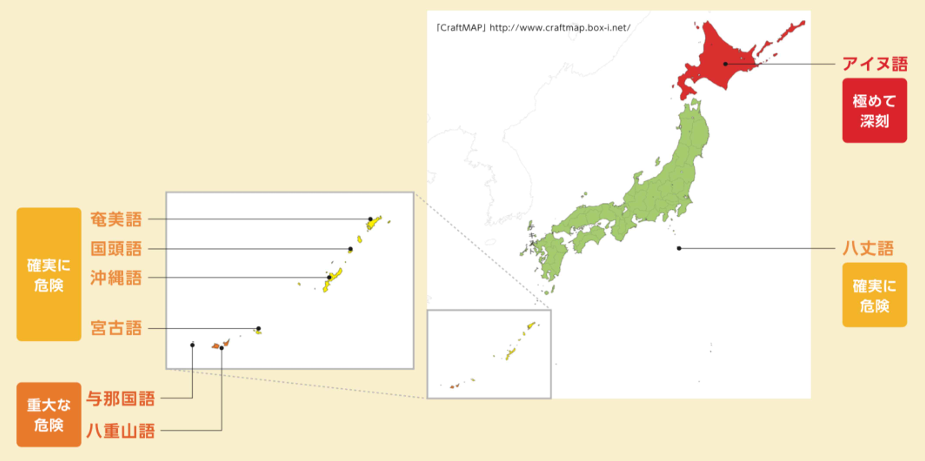

日本でも「アイヌ語」をはじめとした8言語が「消滅危機言語」に指定されました。この記事では、消滅危機言語とは何か、世界の現状や消滅した言語の例、なぜ消滅してしまうのか、消滅危機言語を守る理由、世界と日本の取り組み、SDGsとの関係について解説します。

目次

消滅危機言語とは?わかりやすく解説

消滅危機言語とは、世界の言語のうち、使用者が減少して消滅の危機にある言語を言います。少数言語の研究団体SILによると、2023年7月の時点では、世界の242カ国に7,168の言語があり、そのうちの約40%が消滅の危機に瀕していると伝えています。

そしてその多くは、使用者が1,000人未満とごく少数しかいません。一方で、世界の人口の半分以上は、23の言語のみを使用しています。※[i]限られた言語を使用する人が世界の多数を占め、それ以外は知る人の少ない言葉を使っているのが現状です。

消滅危機言語の数

現在、消滅危機言語は3,045に上るといわれています。ただし、話者の数が少なかったり、最後にその言語を話した人が亡くなったりすることがあり、正確な情報を得るのは簡単ではありません。

そのため、現在確認できる範囲で消滅危機言語がどの国に存在するのかを示したのが上の地図です。赤いピンは1つの消滅危機言語を表しています。地図の引用元のリンクを開くと、消滅危機言語名を知ることができます。※[iii])

世界の言語分布の現状

■言語の分布

2022年時点で、母語として使用されている言語の中で最も多いのは中国語(北京語)、次にスペイン語、英語と続きます。第二言語以上として使われているのは、英語、中国語(北京語)、ヒンディー語の順です。

中国語(北京語)の話者は38カ国であるのに対し、英語は146カ国と分散しています。これは、英語が第二言語以上の言語として広い範囲で使われているからです。※[ii]

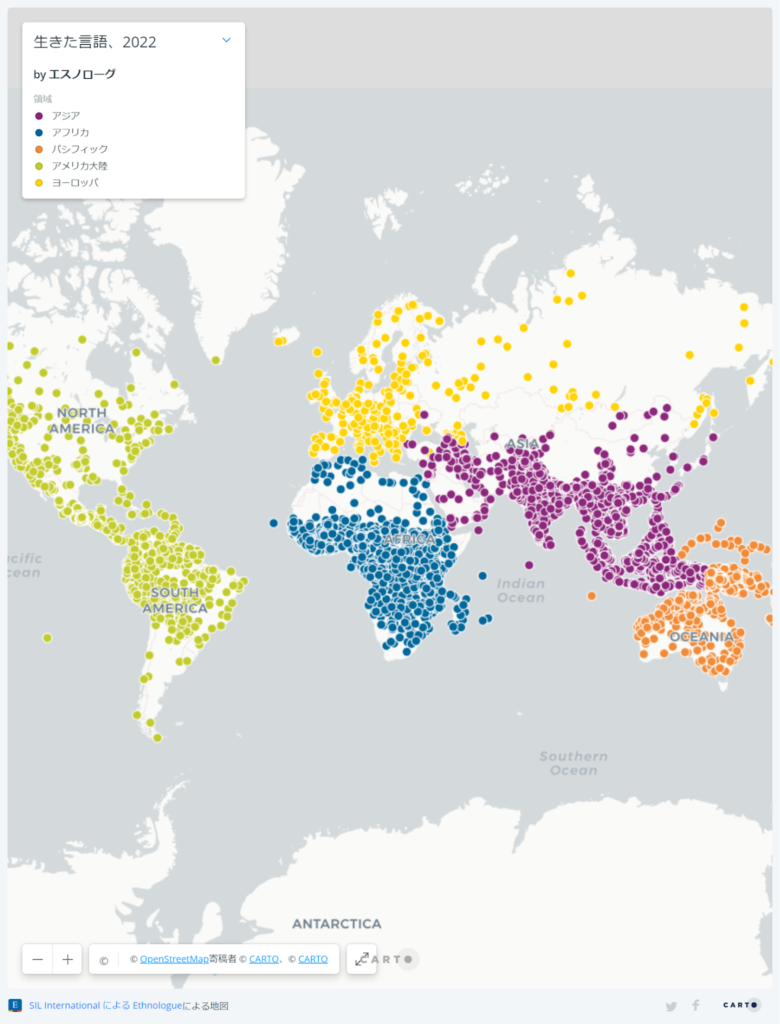

上の図は、世界でどのくらいの言語があるのかを示しています。(丸1つにつき1言語)

日本にもいくつかの丸が示されていますが、日本語やアイヌ語、沖縄本島中部の言語のほか、日本手話、愛媛県今治市宮窪地区で用いられる宮窪手話など、手話を含めた13言語が登録されています。

世界の言語は、流動的に数を変えながら推移しています。

消滅した言語の例

実際に消滅してしまった言語もあります。チリの「ヤーガン語」とインド「ボ語」の例を紹介しましょう。

チリ「ヤーガン語」

2022年、チリの先住民族であるヤーガン人の子孫で、独自の言語「ヤーガン語」を話す最後の1人だった女性が93歳で亡くなりました。ヤーガン人は、約6000年前にパタゴニア地区に住み着いた狩猟民族です。

約150年前には3,000人ほどいましたが、西洋人が移住してきたことにより純粋なヤーガン人が減り、この女性がヤーガン語の話せる最後の1人でした。

2009年には、チリ政府から人間国宝に認定された女性でしたが、亡くなったことで1つの言語が消滅する結果になりました。※[iv]

ヤーガン族とは

ヤーガン族は、南米チリの最南端・フエゴ島周辺に暮らしていた先住民族です。過酷な寒冷地での狩猟や漁労を生業とし、カヌーによる移動や独自の文化を築いてきました。

近代化や外部との接触が進む中で、人口は急激に減少し、生活様式や言語も大きく変化しました。

ヤーガン語でありがとうやこんにちははなんという?

ヤーガン語では、「ありがとう」にあたる言葉は「márici」や「jamá」、挨拶の「こんにちは」にあたる表現は特定の単語がなく、状況に応じて相手の様子を尋ねる言葉や季節の挨拶が使われていました。

これは、ヤーガン語が自然や日常の行動を重視した表現体系を持っていたためです。

ヤーガン語話せる人はもういない?

ヤーガン語の流暢な話者は、2022年に亡くなった先住民女性クリスティーナ・カルデロンさんが最後とされています。彼女の死により、ヤーガン語は事実上、母語話者がいない状態となりました。

ただし、残された記録や語彙集、音声資料をもとに、チリ政府や研究者、地域団体が言語復興や保存活動を続けています。

インド「ボ語」

2010年、インドのアンダマン・ニコバル諸島に暮らしていた「ボ語」最後の話者である推定85歳の人が亡くなりました。ボ語は大アンダマン語派に属する言語のうちの1つで、約6万5000年前から話されていたとの説もあります。

1858年には、大アンダマン語派の言語を話す10の民族は5,000人強いましたが、その多くは殺されたり病気で亡くなったりして、当時残っていたのは52人だけでした。最高齢だったこの人が亡くなったことで、ボ語は消滅したことになります。※[v]

ボ語の残された最後の言葉や文字は?

ボ語は、インド・アンダマン諸島に住むボ族が話していた言語で、文字体系を持たず、口承によって受け継がれてきました。

記録として残っている最後の言葉は、最後の話者であったボア・シニアさんが研究者との会話や歌で語ったフレーズです。彼女の発話は音声や映像で保存されており、文化や歴史を伝える貴重な資料となっています。

ボ語を翻訳できる人はもういない?

2010年にボア・シニアさんが亡くなったことで、流暢な母語話者は途絶え、ボ語を完全に翻訳できる人はいなくなりました。研究者が断片的な語彙や表現を記録していますが、日常会話レベルで使える人は存在しません。

そのため、ボ語は事実上の消滅危機言語から「消滅した言語」とされていますが、言語資料を活用した保存・復元の試みは続けられています。

言語が消滅してしまう原因

チリのヤーガン語やインドのボ語のように、他の地域からの移住してきた人種との混合や、侵略やその他の理由により殺害されるなどして、民族と共に言語が消滅するケースがあります。

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が2010年に発表した「世界の消滅危機言語地図(Atlas of the World’s Languages in Danger)」の序文には、言語が消滅する要因として主に3つを挙げています。※[vi]

都市化の進行

1つ目は、地方に住む人々が都市に集まる都市化が進んでいることです。その結果、地方の言語を使う人が減り、都市で使用されている言語の話者が増えます。こうして少数の人が使用する言語が消滅していく事態になります。

経済力の集中

2つ目は、経済力が大きくなると、そこで使われている言語が支配的になることです。少数言語の話者は、経済の発展に取り残されないために支配的な言語に適用せざるを得なくなるため、その数は減ると考えられています。※[vii]

文化の均質化

3つ目は、人々の交流範囲が都市と地方、世界と広がる中で、文化が均質化していることです。グローバル化が進む中で、どこの国に行っても同一のサービスを受けられ、商品を購入できるようになりました。

例えばファストフードは、日本でなくても同じ味を味わえます。また、テレビやインターネットが普及したことで、どこに住んでいても同じ映像、音声を確認できるようになりました。

これにより、多くの人が共通語(日本で言えば標準語と呼ばれるもの)に触れる機会が増えました。これにより、方言ではなく共通語を使う人が増えていることも、文化の均質化に当てはまるでしょう。

文化の均質化は生活が豊かになるなどのメリットがある一方で、言語の消滅が加速する可能性もあるということは忘れてはならないでしょう。

このように、言語が消滅していく理由は1つではありません。日本をはじめ世界では、こうした理由を踏まえながら、消滅していく言語を保護していこうとしています。それではなぜ消滅危機言語を守らなければならないのでしょうか。次に確認していきましょう。

消滅危機言語を守るべき理由

消滅危機言語を守る理由は、大きく分けて2つあります。1つは、①文化を守ること、もう1つは、②社会を維持することです。

①文化を守るため

言語と文化は密接に結びついています。1つの言語が消滅すれば、貴重な人類の遺産である文化も失われるでしょう。言語は、その土地で生きるための知恵や人々の価値観を表します。

それらには、天然資源の持続可能な利用や生態系保護に関わる情報なども含まれています。言語を保護することは、言葉によって伝承されたこれらの文化を守ることにつながるのです。

②社会を維持するため

言語は、それを使用する集団にとって単に伝達手段であるだけではなく、アイデンティティに深く結びついています。アイデンティティは、自分が自分であることや、周囲から認められていることを感じる大切な感覚です。

集団の中で話されている言語を使用することでアイデンティティを形成し、良好な社会を維持していくことが重要です。

言語が消滅することのデメリットや問題

言語が消滅することのデメリットや問題は、先述の言語を守る理由とちょうど逆です。言語は、舞台芸術や社会的慣習、儀式やお祭りなどの行事、伝統工芸品、地域社会の口頭伝承などの文化を意味します。

その言語が消滅してしまうと、さまざまな形の文化遺産も同時に失われることになります。環境に関わる知識や仕組みも伝えられることがなくなるでしょう。

また、集団のアイデンティティが形成されないと、自己の確立が難しくなるほか、社会との関わりに問題が生じることが考えられます。そのため、言語の消滅は社会の維持に関わる重要な問題です。

それでは、消滅の危機にある言語をどのように守っていけば良いのでしょうか。次に世界と日本の取り組み事例を見ていきましょう。

世界の消滅危機言語を守る取り組み

世界では、消滅危機言語を守るさまざまな取り組みが行われています。アメリカとインドの例を見てみましょう。

アメリカ・ハワイ州「ハワイ語による教育」

アメリカのハワイ州では、かつてハワイ語が使用されていました。その話者は約10万人いたといわれています。しかし、1893年にハワイ君主制が廃止されたのに伴い、ハワイ語はハワイの言語としての使用を禁止されました。

1978年になるとハワイ州法は改正され、ハワイ語が英語と共にハワイ州の公用語になりました。それでも1983年には、ハワイ語を流ちょうに話せる人は50人に満たないという状況だったと言います。

そこで、ハワイ語を復活させるために非営利団体が設立されると同時に、ハワイ州教育省は、ハワイ語による教育やハワイ大学による教育プログラムなどの取り組みを今日まで行ってきました。

1994年と1995年には、2月をハワイ語の使用を推奨する「ハワイ語月間」を制定。その後、2012年にはハワイ州改正法により、ハワイ語月間は毎年恒例の行事になっています。

現在は、ハワイ語による教育プログラムなどの取り組みの成果により、毎年8,000人以上の学生がハワイ語を学び、その話者は26,000人以上になったと言います。※[viii]

インド・オリッサ州「口述の記録」

インドには、ユネスコにより消滅危機言語と認定された言語が190以上あります。それらを記録し、言語が消滅するのを食い止めようというのが、口述を音声や映像で残す「口述の記録」という取り組みです。

記録を行った人は、自分の住む地域に語り継がれてきた口承文学の形態を調べている中で、祖母から聞いた母語での民話や歌を映像に残すことを思いつきました。そしてそれをネット上に公開して誰もが利用できるようにしたのです。

言語は、その言葉を使用する民族の感情や民話、伝統を記録して読み解く道具です。また、先住民族の持つ知識を現代社会に応用する手段でもあります。そのため、こうして言語を保存していくことは、重要な意味があると訴えています。※[ix]

日本の消滅危機言語を守る取り組み

日本にも消滅危機言語があります。ユネスコは、「世界の消滅危機言語地図(Atlas of the World’s Languages in Danger)」の中で、日本の8言語が消滅の危機にあると発表しました。

その8言語は次の通りで、危険度は「極めて深刻」「重大な危機」「危険」に分類されています。

- 【極めて深刻】アイヌ語

- 【重大な危機】八重山語、与那国語

- 【危険】八丈語、奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語

※ユネスコは「言語」と「方言」を区別せず、すべて「言語」と表現しています。

これらの言語や方言を守る取り組みの事例を2つ紹介しましょう。

琉球諸語の継承保存

消滅の「重大な危機」や「危険」に指定されている言語のうち、八重山語や与那国語、奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語は、沖縄県や鹿児島県奄美群島で使用されている「琉球諸語」と呼ばれています。

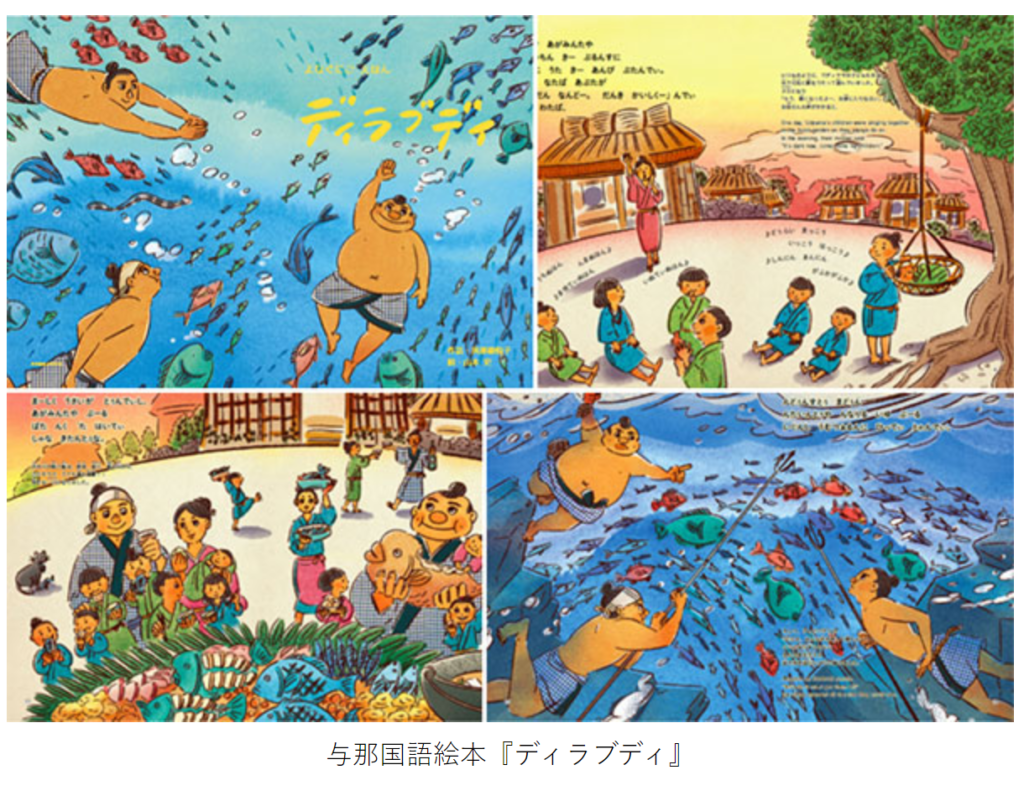

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所では、これらの消滅の危機にある琉球諸語を記録保存するほか、継承保存する実践研究を行っています。

琉球諸語を日常的に使用しているのは、60歳以上の人たちです。一方、学齢期の子どもたちは聞いても理解できないため、世代間の継承が途絶えていると言えます。

しかし、沖永良部島の40歳前後の人たちは、流ちょうな母語話者ではありませんが、理解に必要な言語知識を持っていることが分かったのです。

そこで、この年代の人たちが琉球諸語を使う機会を増やす取り組みが行われています。例えば、地域に伝わる昔話などを元に、地域言語の絵本を制作しています。子どもの「親の世代」が読み聞かせに利用して、地域言語の習得に役立てるのが狙いです。こうして言語の多様性がある豊かな社会を維持していきたいとしています。※[x]

アイヌ語学習コンテンツ「Ainu on Drops」

日本の消滅危機言語の中でも、ユネスコが極めて深刻としているのが「アイヌ語」です。明治以降、北海道の経済・社会の中では主に日本語が使用されるようになった結果、アイヌ語は日常生活で使われなくなっていきました。

しかし、大正のころからアイヌ語を記録する活動が行われ、1923年には知里幸恵(ちりゆきえ)の『アイヌ神謡集』が公刊されています。

こうした背景から、アイヌ語の学習コンテンツ「Ainu on Drops」が2019年にリリースされました。このコンテンツは、エストニアに本社を置く「Drops」がリリースした言語学習アプリです。

アイヌ語は、日本語のかなやローマ字を使って記録されてきましたが、学習教材はわずかしかありません。そこで、北海道大学アイヌ・先住民研究センターの協力により開発されたのが「Ainu on Drops」です。

このアプリにより、さまざまな人がアイヌ語を学習できます。アイヌ語に興味や関心を持ち、理解を深めるきっかけになることが期待されています。※[xi]

消滅危機言語のヤーガン語やボ語に関するよくある質問

ここでは、消滅危機言語のヤーガン語やボ語に関するよくある質問に回答します。ぜひ参考にしてください。

次に消滅危機を迎えているのはどこの国の言葉?

消滅危機言語は、特定の国に限らず世界各地で存在していますが、特に危機的状況にあるのはアジア、アフリカ、太平洋諸島の少数言語です。例えば、パプアニューギニアやインドネシアの一部地域では数百もの言語が話されていますが、その多くは数百人以下しか話者がいません。

また、カナダやアメリカの先住民言語、ロシアの少数民族言語も危機に直面しています。言語が消滅する背景には、高齢化による話者の減少や、若い世代が主要言語へ移行する社会的圧力があります。

ユネスコの調査では、毎年数十の言語が消滅しているとされ、今後10〜20年でさらに多くの言語が失われる可能性があります。

消滅危機言語を勉強するには?

消滅危機言語を勉強する方法はいくつかあります。まず、大学や研究機関が提供する少数言語の講座やオンライン講義を受講する方法があります。

特に言語学や人類学を専門とする学部・大学院では、現地調査や資料を用いた実践的な学習が可能です。また、ユネスコや各国の文化保存団体が公開している語彙集・音声資料も活用できます。YouTubeやポッドキャストには、ネイティブ話者による発音練習動画や文化解説もあります。

さらに、国際的なボランティア活動やフィールドワークに参加すれば、現地で直接学ぶ機会も得られます。興味のある言語が見つかったら、まずは入門的な単語や挨拶から始めると学びやすいでしょう。

消滅危機言語を翻訳するには?

消滅危機言語の翻訳は、一般的な言語よりも難易度が高い作業です。まず、信頼できる語彙集・文法書・音声資料を入手し、基本的な語彙や文法構造を理解する必要があります。

多くの場合、既に母語話者がいないため、研究者や保存団体が作成した記録が唯一の手がかりになります。翻訳作業は単語レベルだけでなく、文化的背景やニュアンスを踏まえて行う必要があり、直訳では意味が通じない場合も多いです。そのため、学術論文やフィールドノートを参照しながら慎重に進めます。

もし現存する話者や半話者がいる場合は、直接インタビューを行い、発音や用例を確認することが重要です。こうした地道な作業を通じて、消滅危機言語の正確な翻訳が可能になります。

消滅危機言語の保護とSDGs

最後に、消滅危機言語とSDGsの関係について確認しましょう。SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」には、ターゲット11.4に「世界の文化遺産・自然遺産を保護・保全する取り組みを強化する」と掲げられています。

消滅危機言語は、地域の文化や自然を言葉で伝える手段でもあり、言語そのものが遺産でもあります。また、自然に関する知識を得ることができるという点では、環境問題に取り組むSDGsの目標にも関連しています。

持続可能な社会を実現するためには、多様な言語が存在することで、その地域が持つ知恵を共有し合うことも重要です。こうした面からも、消滅危機言語を守ることは、SDGsの目標達成に貢献します。

まとめ

消滅危機言語は、世界言語のうち使用者が減少して消滅の危機にある言語のことです。2023年7月の時点では、世界の242カ国に存在する7,168の言語のうち、約40%が消滅の危機に瀕しています。

言語が消滅してしまう原因は、「都市化の進行」「経済力の集中」「文化の均質化」です。これらの原因により、ある言語が他の言語に取って代わり、やがて消滅していく運命をたどります。

地域の言語が消滅してしまうと、その文化を守ることや社会を維持することが困難です。また消滅危機言語は、持続可能な社会の実現に関わるSDGsにも関係しています。

こうした背景から、文化や社会を守るために、日本をはじめ世界では、消滅危機言語を保護するためのさまざまな取り組みが行われています。

ぜひこの記事をきっかけに、世界の言語について詳しく調べてみてはいかがでしょうか。

※[i] Eberhard、David M.、Gary F. Simons、Charles D. Fennig (編)。2023. エスノローグ: 世界の言語。第26版。テキサス州ダラス: SIL インターナショナル。オンライン版: http://www.ethnologue.com

※[ii] Eberhard、David M.、Gary F. Simons、Charles D. Fennig (編)。2023. エスノローグ: 世界の言語。第26版。テキサス州ダラス: SIL インターナショナル。オンライン版: http://www.ethnologue.com

※[iii] Eberhard、David M.、Gary F. Simons、Charles D. Fennig (編)。2023. エスノローグ: 世界の言語。第26版。テキサス州ダラス: SIL インターナショナル。オンライン版: http://www.ethnologue.com

※[iv] 日テレNEWS「チリ『ヤーガン語』話せる最後の1人 93歳で死去」

※[v] AFPBB News「最後の話者が死亡、消滅危機言語が絶滅 インド・アンダマン諸島のボ語」

※[vi] UNESCO “Atlas of the World’s Languages in Danger”

※[vii] AFPBB News「経済成長で少数言語が失われる、研究」

※[viii] allhawaiiオールハワイ「2月はハワイ語使用奨励月間!ハワイ語いくつ知ってる?『マラマハワイ』のコラム」

※[ix] GlobalVoices「消滅していく言語を守るには:自分の民族固有言語を記録することで見えてきたもの」

※[x] ことば研究館「ことばの波止場-特集:『いま何もしなければ』なくなってしまう①

※[xi] Dropsのプレスリリース「全世界で約1,500万人が利用する 言語を学び文化を守る言語学習アプリ『Drops』 UNESCOの国際先住民族言語年(IYIL2019)の活動の一環として「アイヌ語」学習コンテンツをリリース」

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。