花屋の店先に並んでいる花は全て売れるわけではありません。売れ残った花は廃棄されてしまいます。加えて、「生産量が多すぎた」「規格を満たしていない」「消費量が減った」などの理由により、年間10億本もの花が廃棄されています。

こうした花の廃棄をフラワーロスといいます。フラワーロスが発生する原因は花を作りすぎている現状や規格の厳しさがあります。

本記事ではフラワーロスがなぜ起きてしまうのか、フラワーロスの何が問題なのか、削減するために企業がどのような努力をしているのか、フラワーロスとSDGsとの関わりなどについて解説します。フラワーロスについて知りたい方はぜひ参考にしてください。

目次

フラワーロスとは?なぜ問題なのか解説

フラワーロスとは、生産された花がまだよい状態であるにもかかわらず様々な理由で破棄されることです。

せっかく生産された花が、消費者の手に届く前に大量に破棄されていることが問題となっています。

コロナ禍がフラワーロスに目を向けるきっかけになった

フラワーロスの問題は以前から指摘されてきましたが、特に注目されるようになったのはコロナ禍がきっかけです。コロナ禍でさまざまなイベントが中止・縮小される中、花の需要が落ち込み廃棄量が急増したのです。

もともと、日本の花き産業はイベント需要によって成り立っていました。しかし、コロナ禍が始まった2020年3月以降、卒業式や送別会、結婚式、その他のイベントが中止・縮小され、需要が低迷しフラワーロスが発生しました。*2)

2020年3月から5月の花き取扱数量は過去3年間の平均と比べて約3,300万本減少しました。金額ベースで見ても41億円も減少しています。*2)

フラワーロスはなぜ問題なのか

フラワーロスの1つ目の問題点は資源を無駄遣いしていることです。

- 肥料

- 農薬

- 温室などで育てる際の電力や燃料

- 出荷する際の燃料

など、花の生産には様々な資源が使われています。花を廃棄するということは、使用した資源を消費することなく無駄に捨てていることを意味します。もちろん、植物を育てるための水資源も無駄になっています。

水資源や肥料、農薬は他の農作物に、温室を暖める燃料も他に転用できるかもしれません。フラワーロスは資源の無駄遣いに直結しているのです。

2つ目の問題点は環境負荷を強めてしまうことです。この場合の環境負荷は、二酸化炭素の排出量増加を意味します。フラワーロスの原因の一つが花の作りすぎです。

花を作る際に多用されるのがビニルハウスなどの温室です。ビニルハウスの熱源は重油が主流であり、使用時に二酸化炭素を排出します。

加えて、生産地から消費地に運ぶ際の燃料であるガソリンも燃焼時に二酸化炭素を排出します。フラワーロスを生み出す構造を見直さない限り、環境負荷も強いままとなってしまうでしょう。

【2021年最新版】フラワーロスの現状

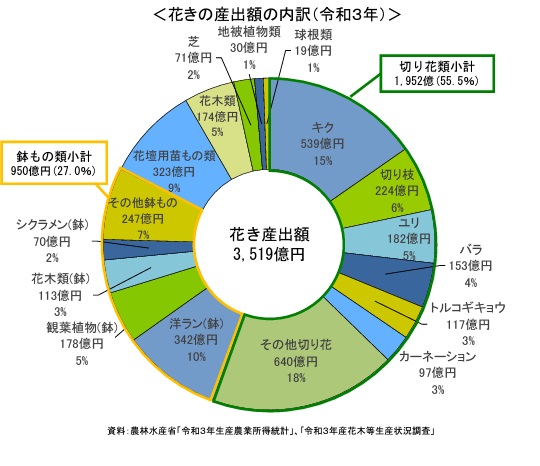

【花きの産出額の内訳(令和3年)】

フラワーロスの現状を知るには、日本の花き産業について知らなければなりません。日本で花をあつかう花き産業の規模は1.1兆円です。このうち、葬儀用・婚礼用などの業務用需要は2,100億円、個人消費が8,813億円です。*2)

花きの生産で最も多いのが切り花類で全体の55.5%を占めます。

農林水産省の統計によると、国内で出荷されている切り花の本数は32.5億本で、葬儀用として需要が高いキクが13億本、贈答用や花束として使用されるバラが1.9億本、カーネーションが2億本、その他が15.6億本となっています。

廃棄量は10億本以上

これらの花のうち、廃棄されてロスフラワーとなっている割合がどの程度かについて正確にわかるデータはありません。その中で、株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーションの調べによれば、年間10億本以上が廃棄されているといいます。*3)

出荷本数の3分の1弱もの花が廃棄されていることをふまえると、かなりの無駄が発生していることになります。

捨てられる花といえば、枯れてしまったり状態が悪化したりしたものを想像するかもしれません。しかし、実際にはまだ十分に美しい状態であるにもかかわらず、多くの花が捨てられています。

捨てられる理由は生産・流通・消費の各家庭で存在しますが、詳しい内容は後ほど解説します。ただ、枯れた花や折れた花だけが捨てられているわけではないということに注意しましょう。

フラワーロスの原因

生産された花のうち、3分の1弱もの花が捨てられているという現状について解説しました。なぜ、そんなにも多くの花が廃棄されているのでしょうか。

その原因は生産の仕組みや流通の仕方、消費の変化を見るとわかります。ここからは、生産・規格・流通・消費の各点について詳しく解説します。

生産過剰の傾向

生産の問題点として挙げられるのは、消費量やニーズではなく生産計画を前提とする「プロダクトアウト」です。花がどのくらい売れるかよりも、花をどれくらい売りたいかを前提とするため、需要を無視した供給量となって廃棄につながる可能性があります。

花の需要量があらかじめわかっていれば、それに合わせて生産することで廃棄を抑えられます。しかし、作りすぎて需要以上に供給された花は買い手がつかないため破棄せざるを得ません。

市場で買い手がつかないからといって取って置いても、翌日には新たな花が到着するため商品価値がなくなってしまいます。

規格外品が廃棄されるから

花の規格の厳しさも廃棄が増える原因の一つです。商品としての花は規格に合っているかどうか厳密にチェックされます。チェック項目は茎の長さ、太さ、柔らかさ、曲がり具合、花の数、花びらの具合など多岐にわたります。*4)

茎が細ければ花屋で展示しにくく、花の数が少なければ見栄えが悪くなります。さらに、ビジネス向けの花の場合、装飾やアレンジがしやすいよう規格を守る必要があるのです。

もし、規格の基準を甘くしてしまうと出荷本数は増やせても品質が下がったとみなされ単価が下がってしまいます。*4)

神奈川県厚木市にあるカーネーション農家は、年間30〜35万本を出荷しています。丁寧に収穫作業を行っていますが、出荷できるのは8割程度で、残りは規格外品になります。*4)

規格外品とされた花は直売所などで売られることがありますが、市場出荷時の2割ほどの価格になってしまいます。それでも売れなければ廃棄するしかありません。*4)

流通過程で廃棄が出やすいから

花を卸売市場から小売店に運ぶ過程でも廃棄する花が出てしまいます。花の中でも切り花は1週間から10日程度しか日持ちしないため、鮮度が落ちて萎れたり枯れたりしてしまいます。劣化してしまうと売り物にならないため廃棄するしかありません。

また、花を購入する際にロット単位で発注することが多いことも廃棄の原因となっています。花の場合は1ロット1箱となることが多いようです。

売れる分を少しだけ仕入れるといったことが難しく、売れ残って廃棄される確率を上げてしまうのです。*5)

消費量が減少傾向にあるから

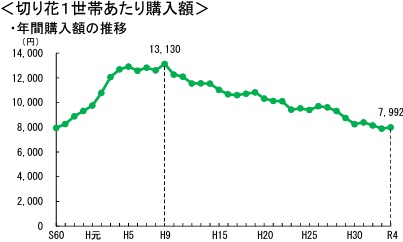

【切り花1世帯あたりの購入額】

花の消費量は年々減少傾向にあります。

ピークとなっている1997年(平成9年)に比べて、直近の2022年(令和4年)の年間購入額は5,138円も低下しています。割合でいえば約32%も減少しているのです。

消費量が減少しているため、小売店が多くの花を仕入れても売れ残る確率が以前より高くなっていることが想定できます。

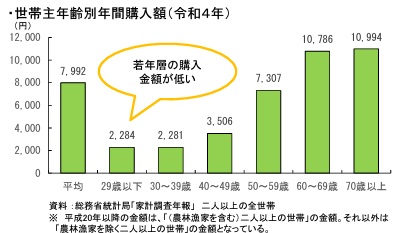

【世帯主年齢別年間購入額(令和4年)】

消費量全体が落ち込んでいることに加えて、若い世代が花をあまり購入していないこともわかります。60代以上の世代が1世帯当たり1万円以上購入しているのに対して、20代・30代は約2,300円と60代以上の世代の4分の1以下にとどまっています。

この消費動向が固定化されてしまえば、花の需要は先細りとなります。花の生産が「生産した分だけ売る」というスタイルのままであれば、今後も花の廃棄が増え続けると予想されます。

フラワーロスのデメリット

ここでは、フラワーロスのデメリットを紹介します。

花の廃棄は生産者の経済的損失につながる

フラワーロスによって最も影響を受けるのが、花を育てる生産者です。市場に出荷した花が売れ残って廃棄されると、その分の収入は得られず、生産にかけたコストだけが残ってしまいます。

特に花の栽培には、種苗費・肥料・水・燃料・人件費など多くの経費がかかるため、廃棄が多くなるほど経営を圧迫します。

また、需要予測の難しさや天候・イベントに左右されやすい特性もあり、計画的な出荷が困難である点もロスを生みやすい要因です。これにより、花き農家の廃業や後継者不足を招く原因にもなっています。

フラワーロスは単なる「もったいない」問題にとどまらず、花き産業の持続可能性を脅かす深刻な経済的課題なのです。

資源の無駄遣いにつながり、環境負荷が大きい

花の栽培から出荷までには、多くの資源が必要とされます。水や肥料、ビニールハウスでの加温に使われるエネルギー、輸送にかかる燃料などがその代表です。

これらの資源を投入して育てた花が市場や店舗で売れずに廃棄されると、使った資源もすべて無駄になります。さらに、売れ残った花の多くは焼却処分されるため、温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)の排出にもつながります。

つまり、フラワーロスは資源の浪費と同時に環境問題の一因にもなっているのです。美しい花が無駄になることに対する心理的なもったいなさだけでなく、私たちの生活や地球環境に対しても見過ごせない影響を与えていることを意識する必要があります。

花の価値が軽視され、文化的損失にもなる

フラワーロスが常態化すると、花の本来の価値が見失われてしまうおそれがあります。日本では古くから、花は贈り物や行事、生活の中で人々の心を豊かにする存在として親しまれてきました。

しかし、売れ残った花が大量に廃棄されている現状を知ると、「花は簡単に捨てられるもの」という認識が広まり、文化的な価値や敬意が薄れてしまう可能性があります。花に限らず、モノの価値が見えにくくなると、感謝や思いやりの心も育ちにくくなると指摘されています。

花を大切にすることは、心の豊かさや人とのつながりを重んじる文化を守ることにもつながります。フラワーロスの削減は、経済や環境だけでなく、日本の文化を次世代につなぐためにも重要な課題です。

フラワーロスを削減するための企業の取り組み

ここまでフラワーロスについて詳しく見てきましたが、近年では削減するために民間企業でも様々な取り組みが行われています。

今回はフラワーロス全般の削減を目指すRINの取り組み、花のサブスクサービスを展開するbloomee(ブルーミー)の取り組みについて紹介します。

RIN

RINは廃棄する予定の花を「ロスフラワー」と名づけ、ロスフラワーの発生を極力抑えるための活動を行っています。具体的には、以下のロスフラワーを買い取り、新たな形に生まれ変わらせる事業を行っています。*6)

- 花農家の規格外品

- 花市場や生花店の売れ残り

- 結婚式などのイベントで発生した花の余剰

つまり、今回紹介した生産・流通・消費の全ての分野でロスフラワーを買い取る仕組みづくりを行っているのです。

RINは買い取ったロスフラワーに新たな価値を与えるため、ドライフラワーなどに加工して装飾品として再利用できるようにしています。単なるリサイクルではなくアップサイクルを行うことで、ロスフラワーに新たな価値を付与する試みとして注目されています。

bloomee(ブルーミー)

bloomeeは一定額の会費を払うと、市場で仕入れた季節の花が毎週自宅に届く花のサブスクサービスです。2023年の段階で2,000万本以上の花を会員に届けています。

届くのは、ちょっとした空間に飾れるような気軽なサイズの新鮮なブーケなどです。パッケージに入った花がポストに届くため受け取りも簡単です。一緒に届くガイドブックに花の扱い方も書かれているため、届いた切り花を長く楽しめます。*7)

サービスは以下の2種類から選択できます。

| 花の数 | 単品購入 | 継続コース(1か月) | 送料 | |

| お試しプラン | 4本以上 | 2,165円 | 980円×4回 | 385円 |

| ベーシックプラン | 8本以上 | 3,300円 | 2,180円×4回 | 550円 |

お試しプランの場合は1か月で3,200円オフ、ベーシックプランの場合は1か月で4,480円オフとなります。どのようなサービスか知りたい方は、お試しプランで購入してみるとよいでしょう。

フラワーロスを削減するために私たちにできること

フラワーロスを削減するため、消費者である私たちにはどのようなことができるのでしょうか。

ロスフラワー花を選択して購入する

ロスフラワーを扱っていることを明示している店舗やサイトで購入することで、削減に貢献できます。先ほど紹介した2社以外にもロスフラワーを扱っている店舗やサイトがありますので、そこから購入することができます。

フラワーロスに関連する商品を選択して購入する

ロスフラワーを原材料にした製品を購入することでも、花の廃棄を抑制できます。石川県にあるカエルデザインでは、廃棄される花をドライフラワーにして樹脂コーティングを行い、アクセサリーにする「キャンディーフラワー」を製作・販売しています。*8)

株式会社ethicaでは、ロスフラワーを原料とした「エシカルフラワー」の製作・販売を手掛けています。エシカルフラワーは一般的なドライフラワーよりも色鮮やかで、生花に近い質感を保っています。*9)

花のサブスクを利用する

定期的に花を購入するサブスクを利用することもロスフラワー削減に効果的です。あらかじめ花の購入量を想定できれば作りすぎを減らすことができるからです。

花き農家側から見ても、販売できる本数があらかじめわかるため、計画的に生産できるようになり無駄が減ります。

フラワーロスに関するよくある質問

ここでは、フラワーロスに関するよくある質問に回答します。

フラワーロスには通販での購入も対策になる?

フラワーロスの対策として、通販での花の購入は有効な手段のひとつです。

近年では、廃棄予定だった規格外の花や市場で余った花を再流通させる「ロスフラワー通販サービス」が増えており、生産者の損失を減らすと同時に花の命を無駄にしない取り組みが広がっています。

これらのサービスでは、通常よりも手頃な価格で購入できるケースも多く、消費者にとってもメリットがあります。また、通販なら物流の最適化や在庫管理の精度向上により、従来の販売方法よりもロスを抑えやすいという利点もあります。

自宅で気軽に花を楽しみながら、環境負荷や経済的損失の軽減にも貢献できるため、フラワーロスに関心がある方は通販の利用を検討してみるとよいでしょう。

フラワーロスについて農林水産省はどんな見解を示しているの?

農林水産省は、フラワーロスを花き産業の課題のひとつとして認識しており、生産から流通・販売に至る各段階でのロス削減の重要性を訴えています。

特に、市場流通に乗らなかった規格外品やイベント後に余った花などの有効活用が求められており、同省の調査報告でも一定量の廃棄が発生している実態が示されています。

こうした背景から、農林水産省は「フラワーロス削減」に向けた取り組み事例の収集や、サブスクや通販などの新しい販売モデルの支援、花の魅力を再発信する啓発活動などを推進しています。

また、フラワーロス削減はSDGsにも貢献する行動と位置づけられており、今後は消費者との連携も重要になるとしています。政策面でも注目される社会課題です。

フラワーロスはどのタイミングで発生しているの?

フラワーロスは、花の生産から消費に至るさまざまな段階で発生しています。まず生産現場では、天候不良や品質基準を満たさない「規格外品」が出荷されずに廃棄されることがあります。

次に、市場や卸売段階では需要予測のずれや過剰供給により、売れ残りが発生します。さらに小売店では、開花のタイミングや見た目の劣化によって販売できなくなった花が廃棄されます。また、イベント用の大量仕入れ後に余ってしまうケースも少なくありません。

そして家庭でも、購入した花を最後まで飾りきれずに処分することがロスにつながります。このように、フラワーロスは特定の段階だけでなく、流通全体にわたって複合的に発生しており、各場面での工夫や意識改善が求められています。

フラワーロスとSDGs

フラワーロスはSDGsとどのようなかかわりを持っているのでしょうか。今回はフラワーロスとSDGs目標12「つくる責任 つかう責任」の関わりについて考えます。

SDGs目標12は、地球にかかる環境負荷を抑えるため生産活動や消費活動について見直すことを求めた目標です。

産業革命の時代から近年まで、私たちは地球の資源やエネルギーを大量に消費して製品を作り、使い終えたら捨てるという一方通行の経済体系でした。これをリニアエコノミーと呼びます。

気候変動が進み、資源の枯渇やエネルギー不足が心配されるようになると、これまでのリニアエコノミーからサーキュラーエコノミー(循環型経済)に転換するべきだという意見が強まりました。

フラワーロスのもととなっている、需要以上の生産はリニアエコノミーのスタイルに近く、一定以上の廃棄が前提となっています。しかし、資源の節約や二酸化炭素排出量削減の必要性を踏まえると、花の生産も環境負荷が少ない形に変化させる必要があります。

そのためには、生産者にだけ負担を強いるのではなく、消費者の考え方も変化する必要があります。規格外品も規格品と同じような価格で買うことや、ロスフラワーから作り出される製品への理解が必要です。

フラワーロスを出さない仕組みや意識の変化により、過剰生産による資源の無駄遣いやかかりすぎている輸送コストの削減、厳しすぎる規格のせいで廃棄している花の量の削減が達成できる可能性を高めることができるでしょう。

まとめ

今回はフラワーロスについて解説しました。食品ロスに比べるとあまり注目を集めてこなかった問題ですが、コロナ禍をきっかけに花の廃棄についても目が向けられるようになりました。

従来型の生産ありきの方式や花の規格を重視する方式を改めない限り、フラワーロスを大きく削減するのは困難です。

規格品と規格外品の価格差をなくし、規格外品でも流通できる仕組みを整えることでロスの発生を減らすことができるでしょう。

参考

*1)農林水産省「花きの現状について」

*2)農林水産省「Ⅰ 花きの需要・供給の将来予測による総合的対策のとりまとめ」

*3)PRTIMES「<親子でSDGs>年間10 億本を超えるお花が廃棄されるロスフラワーを再利用!お花の廃棄率 0%の花屋が、神戸阪急リニューアルオープンの会場にて親子でフラワーリース作り開催!期間限定SHOPもOPEN | 株式会社GROUNDのプレスリリース」

*4)NHK「フラワーロスを減らせ 花を廃棄する理由」

*5)朝日新聞「フラワーロスとは? 原因や問題点、改善の取り組み、解決方法を紹介」

*6)RIN「WHO WE ARE – 株式会社RIN | ロスフラワーを用いた空間装飾 | 花のある生活を文化に」

*7)bloomee「ブルーミー」

*8)カエルデザイン「ABOUT US | カエルデザイン」

*9)株式会社ethica「株式会社 ethica」

*10)スペースシップアース「SDGs12「つくる責任つかう責任」|日本の現状と取り組み、問題点、私たちにできること – SDGsメディア『Spaceship Earth(スペースシップ・アース)』」

*11)

この記事を書いた人

running.freezy ライター