普段当たり前のように使っているお金。私達が経済活動をしたいとき、お金が足りなければ制約を受け、思うように物事を進めることができないことがあります。

この「お金」を融通する「金融」は、どのように社会を動かしてきたのでしょうか。未来を賢く生き抜くための教養として、日本の金融の歴史を知ることは、今を生きる私たちにとって確かな力となるでしょう。現代までの日本の金融の歴史を、時代別にわかりやすく紹介します。

目次

日本の金融の歴史を時代別に紹介

【日本銀行本店】

日本の金融が独自の発展を遂げる道のりをたどる前に、まずは全ての土台となる「金融」の基本的な仕組みと、世界史における金融の大きな歩みについて確認しておきましょう。

そもそも金融とは?その基本的な概念

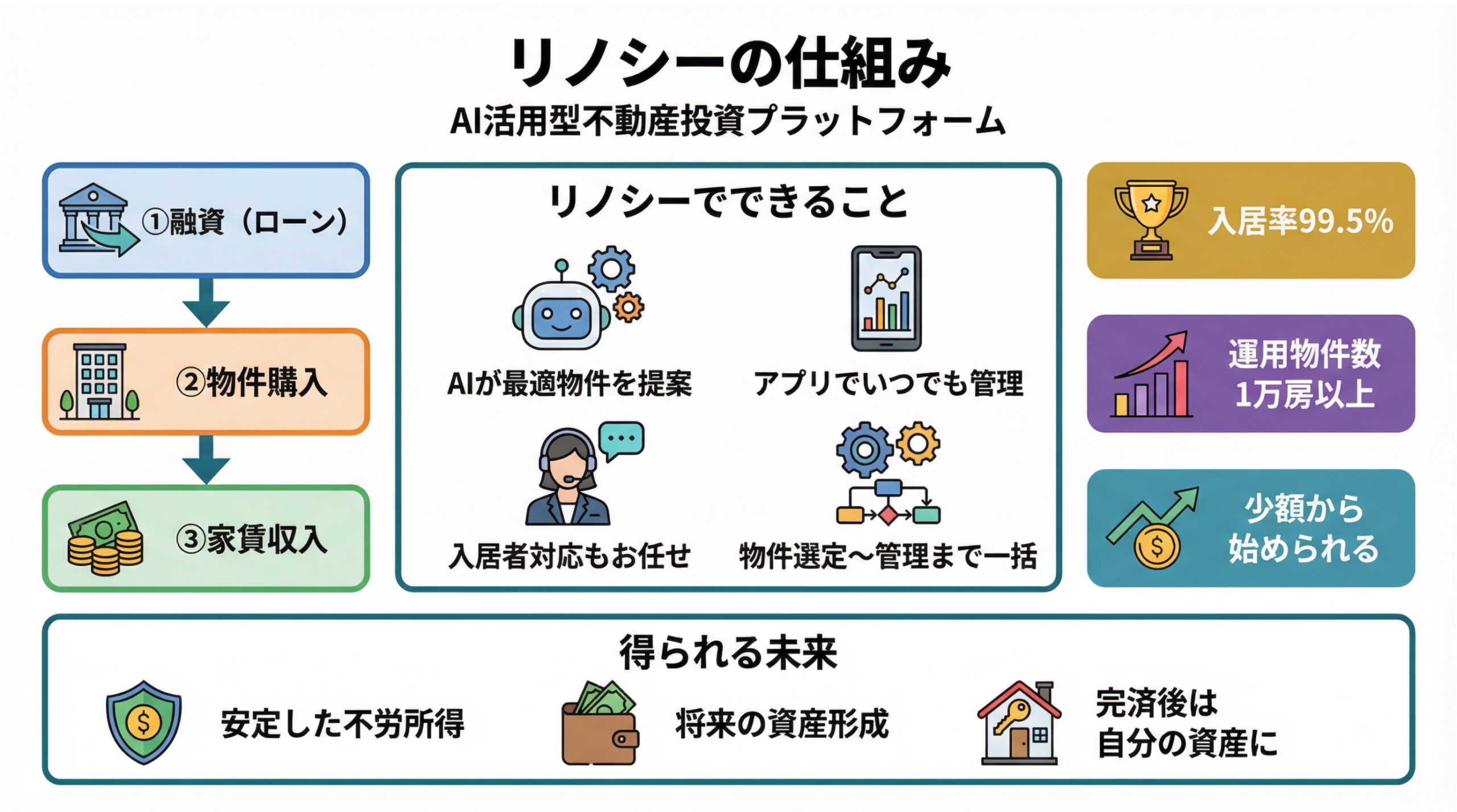

金融とは、ひと言でいえば「資金が余っている主体から、資金を必要としている主体へとお金を融通する仕組み」であり、社会全体の経済活動を支える「経済の血液」にも例えられます。

この金融システムは、主に三つの重要な機能と2つの形態から成り立っています。

金融の三つの機能

- 金融仲介機能:銀行などの金融機関が、個人や企業の貯蓄を預金として集め、お金を必要とする別の主体へ貸し出す機能

- 信用創造機能:銀行が預金と貸出を繰り返す連鎖の中で、社会全体のお金の供給量(マネーサプライ※)を増やしていく機能(これは、中央銀行が供給するお金を元に、市中の銀行が信用を創造することで成り立っています。)

- 決済機能:現金を使わずに、口座振替や送金、クレジットカードなどで支払いを安全かつ効率的に完了させる機能

金融の二つの形態

- 直接金融:企業が株式や債券を発行し、投資家から直接資金を調達する方法

- 間接金融:銀行などが預金者から集めた資金を、借り手である企業や個人に貸し出す方法

世界における金融の歴史のあゆみ

現代につながる金融システムは、数千年にわたる人類の知恵の結晶といえます。その歴史的な転換点を確認しておきましょう。

古代:金融の萌芽

金融の起源は、紀元前3000年頃のメソポタミア文明に遡ります。神殿が人々の富(穀物や貴金属)を預かり、貸し付けていた記録が最古の金融とされます。

紀元前7世紀頃には、アナトリア半島のリディア王国で世界初の鋳造貨幣が生まれ、取引の利便性が飛躍的に向上しました。

中世:システムの洗練と拡大

中世ヨーロッパでは、イタリアの都市国家で国際貿易が活発化し、両替商が大きく発展しました。彼らが取引で使った長机「banco(バンコ)」が、銀行(bank)の語源となったことは有名です。

また、テンプル騎士団は欧州全域にネットワークを築き、資産を預かって目的地で換金する国際送金の先駆けとなる仕組みを構築しました。

近世:資本主義の土台形成

17世紀のオランダでは、近代金融の礎となる二つの大きな発明が生まれます。

- 航海のリスクを分散するために多くの投資家から資金を集める世界初の株式会社「オランダ東インド会社」

- その会社の株を売買するための世界初の証券取引所

これらの登場により、リスクを管理しながら大規模な事業へ投資する道が開かれました。

近代・現代:グローバル化と革新

18世紀後半からの産業革命は、金融の役割を決定的にしました。工場建設や鉄道敷設といった巨額の資金需要に銀行が応え、経済発展の原動力となったのです。

19世紀には各国で中央銀行が設立され、金本位制が国際金融の基盤となりました。20世紀後半からは金融のグローバル化が加速し、現代では、

- AI:人工知能を活用して市場分析やリスク予測、顧客対応などを自動化・高度化

- アルゴリズム取引:コンピュータが自動的に売買タイミングや取引量を判断して行う取引手法

- フィンテック:金融とテクノロジーを融合し、スマホ決済やオンライン融資など新しいサービスを提供

- 暗号資産:暗号技術とブロックチェーンで管理されるデジタル資産、仮想通貨

など、テクノロジーが金融の世界を大きく変え続けています。*1)

明治以前の日本の金融

【皇朝十二銭と関連銭貨(開基勝宝は模造、大平元宝は現物が未確認)】

日本の金融は明治以前、西洋とは異なる発展を遂げていました。古代から江戸時代まで、各時代が築いた金融の特徴を見ていきましょう。

古代:国家による貨幣発行の始まり

日本における金融の原点は、春に稲などを貸し付け、秋に利息と共に返済させる「出挙(すいこ)」にあります。貨幣面では、708年に日本初の本格的な流通貨幣「和同開珎」が発行され、国家が価値を保証する「お金」の時代が始まりました。

しかし、鋳造コストや国家財政の問題もあり、10世紀には自国での貨幣発行が途絶えてしまいます。

中世:輸入銭と多様な金融業者の登場

朝廷による貨幣発行が途絶えた後、経済を支えたのは宋や明から流入した輸入銭でした。貨幣経済が再び活発になる中で、

- 高利貸業の「借上(かしあげ)」

- 物品を担保に融資する質屋の「土倉(どそう)」

など、多様な金融業者が登場し、民間での信用取引が大きく発展しました。

近世:世界有数の金融システムを築いた江戸時代

【大阪南船場の両替商が描かれた浮世絵】

江戸時代には、金・銀・銭貨が併存する「三貨制度」が確立されます。公定レートは存在したものの、実際の相場は常に変動し、江戸では金、大坂では銀が主に使われるなど、地域差も見られました。

この複雑な制度のもとで飛躍的に発展したのが「両替商」です。彼らは預金や貸付、手形による為替取引など、現在の銀行に近い業務を展開します。

特に大坂の鴻池や三井といった大手両替商は、幕府公金を取り扱う御用達としての機能も担い、日本の金融システムの中枢を支えました。

このように、明治維新以前の日本には、独自の精巧な金融の仕組みが根付いていました。この土壌があったからこそ、明治以降の急速な近代化が可能となったのです。*2)

明治時代の日本の金融

【第一国立銀行発行の十円兌換券(1873年)】

明治維新は、封建的な経済を刷新し、西洋に追いつくための金融革命でもありました。現代につながる日本の金融システムの骨格は、この時代の試行錯誤の中で築かれたのです。その劇的な変革の歩みを追ってみましょう。

「円」の誕生と国立銀行の挑戦

新政府はまず、藩札などで混乱した貨幣を統一するため、1871年に新通貨「円」を制定しました。続いて渋沢栄一らが主導し、アメリカの制度をモデルにした国立銀行制度※を導入しました。

しかし、各銀行が発行した紙幣※がインフレを招き、新たな課題に直面します。

【渋沢 栄一】

士族の資産を資本へ変えた「秩禄処分」

政府は旧武士階級への現金支給を停止し、代わりに利子付きの債券である金禄公債※を交付しました。これは、士族の不満を和らげつつ、その資産を銀行設立の資本へと転換させる巧みな政策でした。これにより全国に銀行が誕生し、地方産業の育成基盤が整えられていきます。

日本銀行の設立と中央銀行制度

1877年の西南戦争により政府が大量の不換紙幣を発行した結果、激しいインフレが発生しました。この事態を受けて1881年に大蔵卿に就任した松方正義は、緊縮財政※により不換紙幣の整理を図る「松方財政」を断行します。

【晩年の松方公 (大正十一年公八十八歳の撮影)】

松方は中央銀行の必要性を痛感し、「一国金融の心臓」として日本銀行設立を提案しました。1882年6月に日本銀行条例が制定され、同年10月10日、ついに日本銀行が開業します。

日本銀行は、紙幣の発行を一本化し、通貨価値の安定を図りました。そして改革の総仕上げとして、日清戦争の賠償金を元手に1897年、ついに金本位制※を確立しました。円は国際的信用を得て、世界経済への扉を開いたのです。

明治時代の金融改革は、西洋の制度を単純に移植するのではなく、日本の実情に合わせた創造的適応の過程でした。新貨条例による通貨統一、国立銀行制度による民間金融の育成、そして中央銀行制度の確立という三段階の改革により、日本は短期間で近代的金融システムを構築したのです。これらの改革は、その後の日本の急速な近代化と経済発展の基盤となりました。*3)

大正時代の日本の金融

【東京名所錦絵『東京停車場之前景』(1919年)】

大正時代は、第一次世界大戦で空前の好景気に沸き、その後に深刻な不況が訪れるという、まさに「光と影」が交錯した時代でした。日本の金融が経験した、その激しい浮き沈みの実態を見ていきましょう。

第一次世界大戦と「大戦景気」

ヨーロッパが戦火に包まれた第一次世界大戦は、日本の産業に思わぬ特需をもたらしました。輸出が激増して日本は史上初めて債務国から債権国へと転換したのです。「成金」と呼ばれる新富裕層が生まれる一方、急激なインフレが市民生活を圧迫しました。

しかし、この好景気は戦争終結と共に終わりを告げ、1920年の戦後恐慌※で経済は深刻な不況に陥ります。

関東大震災と金融不安の火種

【関東大震災による惨状(横浜市中区)】

不況に喘ぐ日本を、1923年の関東大震災が襲いました。経済が壊滅的な打撃を受ける中、政府と日本銀行は決済不能な手形を救済する「震災手形※」を発行します。

この緊急措置で一時的に金融崩壊は免れましたが、実態は多くの不良債権の問題を先送りしたに過ぎませんでした。

大戦景気の熱狂と震災後の応急措置は、日本の金融システムの脆弱性を浮き彫りにしました。この時代に生まれた金融不安の火種は、次の昭和時代に大きな危機となって燃え広がることになるのです。*4)

昭和時代の日本の金融

【1964年10月に運行開始した東海道新幹線・0系電車】

昭和の時代は、

- 金融危機による混乱で幕を開け

- 戦争による国家統制

- 戦後の奇跡的な復興

と、日本の金融が最も激しく揺れ動いた時代です。世界史に残るその苦難と再生の道のりを辿ってみましょう。

金融恐慌と世界大恐慌の連鎖

1927年の昭和金融恐慌※が国内を揺るがす中、浜口内閣は1930年、国際経済への復帰を目指し「金解禁」(円と金の交換を再開すること)を断行します。しかし、その直前の1929年にアメリカで株価が大暴落※しており、世界大恐慌の荒波が日本経済に二重の打撃を与えました。

この危機に、蔵相・高橋是清は金輸出の再禁止と積極財政で対応し、恐慌からの脱出を図ります。

【高橋是清(1934年)】

戦時統制下の金融システム

しかし、軍部の台頭と共に日本は戦争へと突き進み、金融は国家の道具へと姿を変えます。1942年には、軍需産業へ資金を集中させる国策機関「戦時金融金庫」が設立され、銀行の強制的な合併(一県一行主義)も進みました。

こうして、自由な市場原理は失われ、国民の貯蓄もすべてが戦争遂行のために動員されていきました。

戦後復興から高度経済成長へ

敗戦後、激しいインフレからの復興を目指し、政府は基幹産業へ重点的に資金を供給する機関「復興金融金庫」を設立し、「傾斜生産方式」※を導入します。これが起爆剤となり、日本は驚異的な復興を遂げました。

やがて高度経済成長期に入ると、住宅金融が普及する一方で、産業界では国民の貯蓄を銀行が集め、企業の設備投資に融資する「間接金融」※が中心となり、力強い経済成長を後押ししました。

石油危機と次の時代への胎動

1973年の第一次石油危機(オイルショック)は、この成長モデルに転換を迫ります。物価は、平常時の数%とは比較にならない23%も上昇しました。

日本銀行は公定歩合(政策金利の原型)を9%まで引き上げて対応しましたが、経済は戦後初のマイナス成長を記録し、高度成長期は終焉を迎えます。この経験から省エネ技術開発が進むと同時に、1980年代には金融の自由化・国際化も始まり、次の平成時代へとつながる布石が打たれたのです。

【日本の実質GDP成長率及び名目GDP成長率の推移】

危機、戦争、復興、そして成長の終焉という激動を経た昭和の金融は、日本の経済大国の礎を築きました。しかし、その成功体験と構造が、次の時代に新たな課題を生むことになります。*5)

平成時代の日本の金融

【新元号「平成」を発表する当時の内閣官房長官・小渕恵三】

平成は、バブル経済の熱狂と崩壊、そして「失われた時代」と呼ばれる長期停滞との戦いの時代でした。この30年間が日本の金融に何をもたらしたのか、その軌跡を辿ります。

バブル経済の発生と壮絶な崩壊

【ナスダック総合指数と企業利益の比較(1971年-2023年)】

1980年代後半、日本は異常な資産バブル※に沸きました。これは、1985年のプラザ合意後の円高不況対策として行われた低金利政策が、土地や株への過剰な投機を招いたものです。

しかし、日本銀行による金融引き締め※を機に1991年頃からバブルは崩壊します。資産価格は暴落し、日本経済は深刻な不況へと突入しました。

金融危機と「失われた時代」の始まり

【日本の有効求人倍率】

バブル崩壊は、巨額の不良債権※を生み出しました。多くの企業が利益を投資ではなく借金返済に充てる「バランスシート調整不況」※に陥り、1990年代後半には、

- 山一證券

- 北海道拓殖銀行

といった大手金融機関が破綻しました。この金融危機は「就職氷河期」という形で社会にも深刻な影響を及ぼし、日本は「失われた時代」「失われた30年」などと呼ばれる深刻な経済の停滞期を迎えます。

前例なき金融政策と構造改革

長期化するデフレ不況に対し、政府とにほん銀行は前例のない政策で挑みます。橋本内閣は規制緩和を進める「金融ビッグバン」※を断行しました。

日銀は、

- 1999年:銀行間の短期金利(無担保コールレート)を極限まで下げるゼロ金利政策

- 2001年:市場に資金を大量供給する量的金融緩和※

を開始しました。リーマンショック後には、中小企業を支える金融円滑化法※なども導入されます。

バブルの後処理に苦しんだ平成は、金融政策の限界と、迅速な構造改革の重要性という教訓を残しました。そして、この時代に生まれたゼロ金利や量的緩和といった非伝統的な政策は、次の令和時代における標準的な金融政策の土台となったのです。*6)

令和の日本の金融政策

【2024年7月3日発行の一万円札(F一万円券)】

令和は、平成の課題を引き継ぎ、コロナ禍を経て金融政策の歴史的転換点を迎えた時代です。その変化の最前線と、生まれつつある新たな潮流を見ていきましょう。

異次元緩和からの「出口戦略」

コロナ後の世界的な物価高騰が日本にも波及し、賃金も上昇の傾向が見られるようになりました。これを受け、植田和男総裁のもと日本銀行は、黒田前総裁時代から続いた異次元緩和の「出口戦略」を本格化させています。

そして2024年3月、ついにマイナス金利政策を解除しました。17年ぶりの利上げに踏み切り、日本は「金利のある世界」※へと回帰しました。

【日本の一般会計の歳出・税収と国債発行額の推移】

新たな金融潮流と個人の資産形成

政策転換と時を同じくして、個人の資産形成を促す「NISA」「新NISA」が開始され、国民の投資への関心が高まっています。また、環境・社会課題の解決を目指すESG投資※など、サステナブルファイナンスも大きな潮流となりました。

金融の役割が、経済の安定だけでなく、より広い社会貢献へと多様化しているのです。

「金利のある世界」へ歴史的な一歩を踏み出した日本。今後のインフレへの対応や、国際情勢の不透明感の中でいかに安定を保つかが、これからの金融政策の大きな課題となっています。*7)

金融とSDGs

【SDGsウエディングケーキモデル】

金融は、社会の課題を解決するプロジェクトへ資金を供給する「血液」です。SDGs達成には巨額の資金が必要であり、金融の力が不可欠となります。

資金の流れを変える「ESG投資」

近年、私たちの年金を運用する年金基金(GPIFなど)のような巨大な投資家が、企業の環境(E)・社会(S)・企業統治(G)への配慮を重視するようになりました。このESG投資は、

- 目標8「働きがいも経済成長も」

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」

などに取り組む企業へと資金の流れを変え、持続可能な社会の実現を後押しします。

広がる金融の役割と未来への課題

金融の貢献は、SDGs目標達成に貢献する様々な活動のための債券発行など、より広い目標へと拡大しています。しかし、環境配慮に見せかける「グリーンウォッシュ」※といった課題も存在します。

今後は、フィンテック※が、より透明性の高いインパクトの評価を可能にすると期待されています。

このように、江戸時代の両替商から現代のサステナブルファイナンスまで、金融は常に時代の要請に応え、社会課題の解決を支えてきました。SDGsは、その歴史の新たな一章なのです。*8)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

日本の金融の歴史は、社会を形作る上で、いかにお金が大切かを教えてくれます。2024年のマイナス金利解除は世界経済にも影響を与え、新興国ではモバイルマネー※が金融包摂を進めるなど、金融は世界中で変化し続けています。

一方で、金融業界は「グリーンウォッシュ」などの課題にも直面しており、私たち自身の金融リテラシーがこれまで以上に重要です。非課税で投資できる「新NISA」の活用を考えることも、その第一歩となります。

あなたのお金は、どのような未来を創るために使われていますか?

金融の未来は私たち一人ひとりの選択と行動によって形作られます。歴史を学び、現在を理解し、未来を見据える、金融リテラシーを身につけましょう。今日から始められる小さな一歩が積み重なり、社会全体をより良い方向に導く大きな流れとなるのです。*9)

<参考・引用文献>

*1)日本の金融の歴史を時代別に紹介

WIKIMEDIA COMMONS『Bank of Japan 20190223』

金融庁『私たちの生活と金融の働き』

金融広報中央委員会『直接金融・間接金融とは』(2015年10月)

全国銀行協会『「金融」って何?』

全国銀行協会『ブロックチェーンって何?』

日本銀行『銀行はなぜ「銀行」というのですか?また、「Bank」の語源は何ですか?』

J‐FLEC『金融の役割とは?』

世界史の窓『メディチ家』

世界史の窓『オランダ東インド会社』

世界史の窓『ドル=ショック/ドル危機/ニクソン=ショック』

世界史の窓『東インド会社』

Wikipedia『オランダ東インド会社』

Wikipedia『テンプル騎士団』

Wikipedia『エレクトロン貨』

国際通貨研究所『ブレトンウッズ体制と崩壊』

日本経済研究所『基軸通貨と世界経済の構造変化 ~ドル一極集中の含意について~』(2023年8月)

RUE.EE『暗号通貨の歴史』

MITSUBISHI MATERIALS『世界最古の金貨』

MUFG『金融教育とは?意義や高校で必修化された背景を解説』(2022年7月)

Money Forward『金融資産とは』

金融調査研究会『1.銀行の機能とFinTech』

NRI『「金融」とは何かーその問いを考え直す』(2012年2月)

日本総研『国際基軸通貨について考える~米ドルに代わるものはあるのか~』(2025年6月)

明石 茂生『古代メソポタミアにおける市場,国家,貨幣』

日本経済新聞『ニクソン・ショックとは 金とドルの交換停止、変動相場制へ』(2021年8月)

*2)明治以前の日本の金融

WIKPEDIA COMMONS『Japan known coin types from 708 to 958』

WIKIMEDIA COMMONS『浪花名所図会 順慶町夜見世の図-Junkei machi Yomise no Zu MET DP121549』

日本銀行『江戸時代の1両は今のいくら? ―昔のお金の現在価値―』

造幣局『日本の貨幣の歴史』

日本銀行金融研究所『中世の日本で流通した錢貨ー渡来銭ー』(2009年10月)

Wikipedia『出挙』

Wikipedia『日本の貨幣史』

Wikipedia『両替商』

貨幣博物館『お金の歴史』

MUFG『富夲銭について』

世界の歴史まっぷ『産業・経済の発達(鎌倉時代)』

NOMURA『創業者「野村徳七」 2.両替商』

東京大学『日本古代財務行政の研究』

名古屋大学『古代日本、中世日本の金融 もう一つの前近代金融の成熟』(2021年6月)

九州大学『日本中世国家の貨幣発行権』

函館大学『日本中世の貨幣をめぐる諸問題』(2018年12月)

*3)明治時代の日本の金融

WIKIMEDIA COMMONS『Japanese 1st National Bank Note』

WIKIMEDIA COMMONS『Portrait of Shibusawa Eiichi』

WIKIMEDIA COMMONS『Prince Matsukata in his later years』

日本銀行『日本で最初にできた銀行はどこですか?』

日本銀行『日本銀行創立の経緯について教えてください。』

貨幣博物館『日本銀行と日本橋』

Wikipedia『新貨条例』

国立公文書館『新貨条例』

国立公文書館『公文録・明治四年・第十四ノ四巻・辛未五月・大蔵省公文附録』

国立公文書館『13.通貨・銀行制度の整備』

国立公文書館『14.日本銀行の創設』

東京大学『貨幣の明治維新(福田 真人)』

九州大学『第五国立銀行の史的研究 : 士族銀行の特殊型として』

東証マネ部!『【第9回】明治初期の貨幣・財政政策(前編)』(2021年1月)

東証マネ部!『【第9回】明治初期の貨幣・財政政策(後編)』(2021年1月)

三井広報委員会『日本初の民間銀行を設立』

渋沢栄一記念財団『渋沢栄一関連会社名・団体名変遷図』(2023年12月)

渋沢栄一記念財団『第一銀行』

日本銀行金融研究所『にちぎん誕生~日本銀行の創立と業務の開始~』(2002年9月)

埼玉県『銀行発祥の地』

PRESIDENT Online『明治時代の日本人なら全員知っていた…日本初の紙幣に描かれた人物「神功皇后」を日本人が忘れ去った理由』(2024年6月)

日本経済新聞『日本橋兜町がカラフルに輝く 変わる金融街、渋沢栄一の言葉は今も』(2025年6月)

日本経済新聞『源流は新1万円札の顔 渋沢栄一 銀行150年の栄枯盛衰』(2023年7月)

*4)大正時代の日本の金融

WIKIMEDIA COMMONS『1919TokyoStation』

WIKIMEDIA COMMONS『Kanto-daishinsai』

財務省『第 4章金融恐慌と大蔵省』

国税庁『大戦景気と『成金税』(答え)』

日本銀行『6. 外国為替手形再割引契約の締結』

日本銀行『第4章 第1次大戦下の日本銀行』

第四北越銀行『第2章 大正時代における当行の歩み』

Wikipedia『大戦景気 (日本)』

昭和恐慌『昭和恐慌』

JPX『株式取引所開設140周年』

堀内 昭義『小銀行と工業化:日本の経験』(2005年8月)

白鳥 圭志『産業革命期の横浜正銀行』

菊池 道男『日本資本主義の発展と横浜正金銀行の経営制度』

*5)昭和時代の日本の金融

WIKIMEDIA COMMONS『0 series Yurakucho 19670505』

WIKIMEDIA COMMONS『Korekiyo Takahashi 5』

総務省『第1部 特集 ICTが導く震災復興・日本再生の道筋 第2節 グローバルに展開するICT市場』

財務省『第 4章太平洋戦争と大蔵省 第 1節 開戦前後の財政金融措置』

日本銀行金融研究所『戦後ハイパー・インフレと中央銀行』(2012年1月)

日本銀行『2. 減速経済下の金融政策 (1) スタグフレーションとの闘い』

Wikipedia『昭和恐慌』

Wikipedia『昭和金融恐慌』

Wikipedia『オイルショック』

Wikipedia『世界恐慌』

三井住友トラストグループ『第1編 第1章 – 信託制度の確立と発展 1922~1974 戦時体制と経済統制』

東京大学『経済民主化政策の展開』(2004年)

立命館大学『財閥解体と戦後日本の経済復興』

経済社会総合研究所『経済社会総合研究所』

東洋経済ONLINE『「貯蓄から投資へ」の掛け声が「株忌避」に終わった80年前の顛末…戦時介入で時価総額の32%を抱えた政府、歪んだ市場が終戦前にうごめいた』(2025年6月)

神奈川県立歴史博物館『横浜正金銀行創立当初の職制と行員について』

函館市『2、昭和恐慌と軍部の台頭』

第四北越銀行『第1章 戦時経済と金融統制 第1節戦時経済体制の進展』

KIRIN『1930年 昭和恐慌とビール』

白井 博之『戦後復興期の金融政策と金融機関の再建・整備について』

八木 寿明『今、 住宅ローンが変わる 住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ』

*6)平成時代の日本の金融

WIKIMEDIA COMMONS『Keizo Obuchi cropped Keizo Obuchi 19890107』

WIKIMEDIA COMMONS『Nasdaq compared to corporate profits』

WIKIMEDIA COMMONS『The effective job offer rate in Japan』

大蔵省『金融システム改革(日本版ビッグバン)とは』

財務省『第 1 章 平成元~ 6 年度の金融行政―バブル崩壊と金融制度改革―』

経済社会総合研究所『経済社会総合研究所』

経済社会総合研究所『第5章 金融自由化 第1節 日本の金融自由化の流れ』

経済社会総合研究所『第4章 不良債権問題への対応』

日本銀行『金融市場調節方針の変遷を教えてください。』

日本銀行『金融政策に関する決定事項等 1999年』

日本銀行『金融政策決定会合議事要旨』(1999年3月)

日本銀行金融研究所『資産価格バブルと金融政策:1980年代後半の日本の経験とその教訓』

参議院『ゼロ金利政策解除の点検-政策金利復活の意義と日銀の説明責任の観点から-』

日本学術学会『金融ビッグバンの根底にあるもの』(1999年12月)

三井住友トラストグループ『第1編 第2章 – 国際化・自由化と社会の多様化 1975~1990 4 金融自由化と金融革新の萌芽』

三井住友トラストグループ『第1編 第3章 – 金融激動と業界再編 1991~2010 第3章 金融激動と業界再編 1991~2010』

三井住友トラストグループ『第1編 第3章 – 金融激動と業界再編 1991~2010 平成不況下の金融業界』

三井住友DSアセットマネジメント『1999年のゼロ金利政策を経て、2001年には量的金融緩和が開始、操作目標は金利から量へ』(2018年5月)

三井住友DSアセットマネジメント『日本版ビッグバン(にほんばんびっぐばん)』千葉銀行『第1章 金融自由化と経営基盤の確立 1983年〜1990年 1 金融自由化とバブル経済』

千葉銀行『第2章 バブル崩壊と経営体質の強化 1991年〜2001年 1 バブル崩壊と金融システムの動揺』

九州大学『平成の金融破綻』

Wikipedia『金融ビッグバン』

東京国際大学『バブル期における銀行行動の特徴とその背景』(2016年3月)

東洋経済ONLINE『日本人は「失われた30年」の本質をわかってない 原因と責任を突き止め変えねば低迷はまだ続く』(2020年1月)

日本経済新聞『1999年2月12日日銀、ゼロ金利政策決定』(2015年2月)

*7)令和の日本の金融政策

WIKIMEDIA COMMONS『一万円紙幣 F号券 表面』

財務省『5 どのくらい借金に依存してきたのか』

財務省『新型コロナ感染症対策に係る資金繰り支援について~令和2年度後半以降の動向~』(2022年9月)

内閣府『第2章 新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響』

内閣府『第1章 感染症と経済活動の両立に向かう日本経済』(2021年2月)

総務省『第3節 新型コロナウイルス感染症が社会にもたらす影響』(2020年)

厚生労働省『第1章 新型コロナウイルス感染症が国民生活に与えた影響と対応』(2021年)

経済産業省『第Ⅰ部 コロナショックと世界経済の状況』(2020年)

日本銀行『新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領(2023年3月31日廃止)』

日本銀行『「パイロット実験」の進捗状況について』(2024年10月)

日本銀行『中央銀行デジタル通貨』

日本銀行『未来を見据え中央銀行デジタル通貨の検討に尽力(2022年6月24日掲載)』

日本銀行『金融市場調節方針の変遷を教えてください。』

日本銀行『新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ(2023年3月31日をもって廃止)』

日本銀行『「貸出促進付利制度に関する細則」の一部改正等に関する件』(2023年6月)

日本銀行『金融政策の考え方─「物価安定の目標」の持続的・安定的な実現に向けて─』(2022年6月)

日本銀行『(参考)2013年以降の「量的・質的金融緩和」のもとでの金融政策』

神戸大学『日銀総裁交代で、金融緩和政策の行方は?』(2023年6月)

世界経済フォーラム『日本のマイナス金利時代に幕、チーフエコノミストの解説』(2024年4月)

NRI『日銀がマイナス金利政策解除で17年ぶりの利上げ』(2024年3月)

NRI『コロナ危機対応を終える日銀の次の一手』(2022年9月)

三井住友DSアセットマネジメント『政府の緊急事態宣言と緊急経済対策が日本株に与える影響』(2020年4月)

HITACHI『日本銀行が実施する中央銀行デジタル通貨に関するパイロット実験の業務委託先として契約を締結』(2023年11月)

*8)金融とSDGs

農林水産省『SDGs(持続可能な開発目標)×多面的機能支払交付金』

Spaceship Earth『金融業界のSDGs取組事例を紹介!取り組むためのポイントも』(2025年3月)

金融庁『サステナブルファイナンスの取組み』(2025年7月)

経済産業省『サステナブルファイナンス推進の取り組み』

日本銀行『SDGs/ESG金融に関する金融機関の取り組み~ SDGs/ESG金融に関するワークショップ(2019年6月開催)の模様 ~』(2020年10月)

日本銀行『FinTech(フィンテック)とは何ですか?』

日本政策金融公庫『融資等を通じたSDGsへの貢献事例』

日本証券業協会『SDGs宣言』

日本証券業協会『SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック』(2022年)

全国銀行協会『SDGs に金融はどう向き合うか』(22019年3月)

全国銀行協会『全銀協のSDGsに関する取組み』

MUFG『SDGs』

関東経済産業局『中小企業のSDGs取組支援・ESG金融に積極的に取り組む金融機関事例の紹介』

*9)まとめ

内閣府『第1章 2022年後半の世界経済の動向(第1節)』

金融庁『NISAを知る』

経済産業省『キャッシュレスの将来像に関する検討会とりまとめ』(2023年3月)

日本銀行『中央銀行デジタル通貨』

日本銀行『経済・物価情勢の展望(展望レポート)』

NRI『中央銀行デジタル通貨「CBDC」、日本での導入は進むのか』(2025年2月)

日本経済新聞『見えてきた「デジタル円」のシステム構成、銀行勘定系と連係』(2025年7月)

日経XTECH『「第3次オンラインに類するレベル」、デジタル円が銀行システムに与える衝撃』(2025年6月)

SBIアセットマネジメント『金融株の2024年の振り返りと2025年の見通し日銀金融政策の正常化と企業経営改革は道半ばであり、金融株ラリーの継続が見込まれる』(2025年1月)

SBI証券『NISA / 新NISA(少額投資非課税制度)』

東京商業会議所『「地球にやさしい」は使えない? 「グリーンウォッシュ」規制強化へ』

IUCN『グリーンウォッシュとは』

日本総研『質と量の両面で着実に進展する新興国の金融包摂 ~ モバイルマネー口座を中心とする金融システムへの対応を ~』(2025年7月)

BBC『世界を揺るがす――変わりゆくマネー 現金はどうなる』(2017年12月)

情報通信総合研究所『開発途上国におけるモバイルマネーの普及状況と競争政策的課題』(2020年1月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。