1400年前、聖徳太子が「和をもって尊しとなす」と記した十七条憲法から、現代のSDGsとの連携や新しい時代への対応まで、日本の法律の歴史は、時代の変化に応じて社会の公正性を追求し続けてきました。

古代律令制度から始まる、各時代の法制度を理解することで、現代社会の仕組みがより鮮明に理解できます。

法制度の発展過程を知ることは、今後の未来社会を考える上でも重要な視点となるでしょう。日本の法律の歴史をわかりやすく解説していきます。

目次

法律の基礎知識:私たちの暮らしとルールの関係

【法務省】

法律とは、社会で人々が安全に暮らし、互いに助け合いながら共存するために作られた基本的なルールです。私たちが朝起きて電気を使い、電車に乗り、買い物をする日常は、見えない法律の仕組みに支えられています。

「社会あるところに法あり」という言葉の通り、人が集まって暮らす以上、法律は欠かせない秩序の土台なのです。日本の法律の歴史を学ぶ前に、法律についての基礎的なことを理解しておきましょう。

なぜ社会に法律は必要なのか?

社会にはさまざまな人がいて、価値観や利害の違いから必ず衝突が起こります。法律はその衝突を公平に解決するための取り決めです。

法律には大きく二つの役割があります。

- 秩序を守る役割:刑法は「人を傷つけてはいけない」「物を盗んではいけない」といった禁止を明示し、社会を安全に保ちます。

- 安心して活動できる環境をつくる役割:民法の契約ルールがあるからこそ、私たちは安心してお金を預けたり、物を売買したりできます。

つまり法律は「自由を制限するもの」ではなく、「自由を安心して行使できる枠組み」でもあるのです。

世界の主な法体系:大陸法と英米法の違い

世界の法律は大きく「大陸法」と「英米法」に分かれます。

- 大陸法:ヨーロッパ大陸で発展。古代ローマ法をもとに、18〜19世紀に成文法として体系化されました。特徴は「法律の条文(法典)」が中心で、誰が読んでも分かるようにルールを明文化する点です。

- 英米法:イギリスで生まれ、アメリカに広がった体系。特徴は「判例」が重視される点です。過去の裁判での判断が積み重なり、新しいルールとして機能します。

簡単に言えば、大陸法は「最初にルールを定めて社会を動かす」、英米法は「裁判の積み重ねでルールをつくる」スタイルだと理解できます。

日本の法律はどこに位置する?

日本の法律は、基本的に 大陸法系 に属します。明治時代に近代国家を目指す中で、主にドイツやフランスの制度を参考にして法典を整えたからです。

しかし、第二次世界大戦後にはアメリカの影響も受けました。特に憲法や一部の民法・刑事訴訟法には英米法の要素が取り入れられ、判例の重要性も高まりました。

そのため、現代の日本は「大陸法を基盤としながら英米法の特徴も併せ持つ」独自の法律体系を築いていると言えます。

法律は、日常の安全から国の仕組みまでを支える社会の土台です。基礎を押さえることで、これから時代ごとに見ていく「日本の法律の歴史」も一層理解しやすくなるでしょう。*1)

飛鳥~奈良時代:日本で最初に作られた法律(604年~701年)

【聖徳太子二王子像(模本)狩野(晴川院)養信筆(1842)東京国立博物館蔵】

7世紀頃、中国では隋や唐が先進的な律令を整備し、世界に目を向ければ古代メソポタミアやローマの法が各地の法制度の礎となっていました。日本もこうした国際的な潮流と歩調を合わせるように、豪族の連合体から、法に基づく中央集権国家へと歩みを進めます。

この約100年間は、日本の「法治」の夜明けとも言える時代です。その変革の礎となった三つの重要な出来事を見ていきましょう。

聖徳太子の十七条憲法(604年)

推古天皇12年(604年)、聖徳太子は「十七条憲法」を制定しました。現代の憲法のように国民の権利を規定するものではなく、官僚や貴族が守るべき政治的・道徳的な心得を示したものでした。

第一条の「和を以て貴しとなす」に象徴されるように、儒教や仏教の思想を取り入れて調和を重視しています。また第二条で「独断を避ける」、第17条で「議論を尊ぶ」と説いており、この精神は後の五箇条の御誓文にも通じます。

大化の改新と法制度導入(645年)

645年、乙巳の変※で蘇我氏を倒した中大兄皇子(のちの天智天皇)と中臣鎌足は、翌年に「改新の詔」を出し、大化の改新を進めました。ここでは公地公民制や班田収授法を導入し、中国の律令制度を取り入れた中央集権体制の確立を目指しました。

学界では「郡評論争」※として実態に議論もありますが、木簡の出土により地方行政の整備が進んでいたことは確認されています。この改革が後の律令法典整備への基盤となりました。

大宝律令の制定(701年)

大宝元年(701年)、刑部親王と藤原不比等らにより「大宝律令」が完成しました。これは唐の律令を範にしつつ日本に合わせて編纂された初の本格的法典で、

- 「律」:刑罰法

- 「令」:行政や民事を定める

から成り立ちます。

租庸調※による税制度や官職制度などが体系化され、日本は名実ともに律令国家としての歩みを始めました。

- 租:口分田(国家から支給された田地)に対して収穫の約3%を納める土地税。

- 庸:成人男性1人あたり都での労役(年間10日)を布や麻布で代替する人頭税。

- 調:成人男性1人あたりが、布や絹・特産物を納める人頭税。

これらは人民にとって重い負担となった。

この約100年は、日本の法が道徳的規範から国家の基本法典へと成長する劇的な時代であり、国際的な法制度の潮流の中で独自の基盤を築いたのです。*2)

平安時代:律令国家の法制度(701年~1185年)

【藤原不比等「淡海公御影」】

8世紀の唐では永徽律令(651年)が完成し、ビザンツ帝国ではユスティニアヌス法典(529〜534年)が受け継がれていました。日本もこの国際的な法制度発展の流れの中で、唐の律令制度を参考にしながら独自の法体系を整えていきます。

大宝律令を基盤とした約480年間の律令国家の時代は、日本が初めて成文法による統一的な国家運営を実現した重要な時期でした。その特徴を見ていきましょう。

大宝律令・養老律令の特徴

701年の大宝律令は、刑部親王と藤原不比等らによって編纂された日本初の本格的な法典です。唐の永徽律令をモデルにしながらも、天皇の神聖性や氏族制度※といった日本固有の社会構造を反映させました。

718年に成立した養老律令※は条文整理や用語統一が行われ、757年に正式施行されます。両律令は構造上大きな違いはなく、養老律令は実用性と継続性を重んじた点が特徴です。

律令制度の仕組みと運用

この時代の律令体制は「律」(刑法)と「令」(行政法)を中心に、「格」(追加法)と「式」(施行細則)を加えた体系でした。中央では二官八省による官僚制が整備され、地方には国・郡・里の行政単位が設置されました。

土地制度では班田収授法により戸籍に基づいて口分田を支給し、その代わりに租(米)、庸(労役や布)、調(特産品)を納める義務が課されました。国家が人々を直接把握する画期的な制度でしたが、交通の不便さや豪族の影響力により、次第に形骸化していきました。

延喜式(927年)

【延喜式(まとまった写本として現存最古)】

927年に完成した「延喜式」は、養老律令の施行細則を集大成した全50巻の法典です。醍醐天皇の命で編纂され、967年から施行されました。

その内容は、

- 祭祀の規定

- 宮廷儀式の手順

- 官僚制度の詳細

- 地方からの貢納の基準

など、国家運営を実務レベルで支える具体的なルールに及びました。特に「延喜式神名帳」は全国の神社を記録し、現代も続く神社制度にも影響を与えています。

このように、律令国家の法制度は中国の制度を学びつつ日本独自の要素を加え、約500年にわたり社会の枠組みを形作りました。その理念は後の武家法や近代法制にも受け継がれ、日本の法文化の基盤となったのです。*3)

江戸時代:幕府の統一法制(1603年~1867年)

【徳川家康】

17世紀のヨーロッパでは、フランスで絶対王政が完成し、イギリスでは議会と王権の対立から内戦が勃発していました。日本では徳川家康が幕府を開き、約260年間続く長期安定政権を築き上げました。

江戸幕府は武家・公家・庶民をそれぞれ異なる法体系で統治し、中央集権と社会統制を巧みに組み合わせた法制度を完成させました。この時代の法律について見ていきましょう。

鎌倉〜戦国時代には統一的な法律がなかったのか?

鎌倉〜戦国時代は、全国統一の法律がほとんど存在しませんでした。御成敗式目(1232年)や各大名の分国法は武士や領内限定で適用され、民衆や全国には及ばず、統一性のある法体系は未整備でした。

統一法制は江戸幕府まで待たねば成立しなかったのです。

武家諸法度・禁中並公家諸法度

1615年、家康が大名統制のために制定したのが武家諸法度です。武家諸法度では、居城修築や婚姻を許可制とし、違反には減封や改易※といった厳罰を科しました。

一方、禁中並公家諸法度は、天皇や朝廷の政治的影響力を封じる規定で、幕末まで改訂されずに維持されました。

公事方御定書(1742年)

8代将軍・徳川吉宗は享保の改革で公事方御定書を制定しました。これは、上下巻に刑事法・司法手続を体系化し、判例を条文化したものです。

吉宗自身も作成に深く関与し、

- 審理促進

- 残酷な刑罰の緩和

- 時効制度の整備

など司法制度の近代化を進めました。

五人組制度と庶民統制

五人組制度は農民5戸単位で連帯責任を課し、

- 年貢徴収

- 犯罪防止

- キリシタン取締り

などを統制しました。組内で違反があれば全員に処罰が及び、村八分などの社会制裁も加わりました。幕府はこの仕組みにより、地方まで含めた確実な統治を実現しました。

江戸幕府の法制度は、戦国期の武家法を基礎に、中央集権と社会統制を成文化したもので、日本社会の安定と長期平和を支える重要な基盤となりました。特に公事方御定書の成立により、近世日本は既に体系的な成文法による司法制度を確立していたのです。*4)

明治時代:西洋法の導入と近代化(1868年~1945年)

【明治天皇】

19世紀は世界的に「法典編纂の時代」でした。1804年にフランスでナポレオン法典が制定されると、ドイツやイタリアをはじめ各国が近代的な法体系を整備しました。国際関係の中で「近代法を持つこと」が主権国家の条件とされ、日本も1858年の不平等条約による治外法権を撤廃するため、西洋法の導入を急ぎました。

こうして明治から昭和前期にかけて、日本は大規模な法制度改革を進めることになります。この流れを理解するために、まずは明治維新期の法改革、次に民法・刑法・商法といった主要法典の整備、そして大日本帝国憲法制定の歩みを見ていきましょう。

明治維新と法制度改革

1868年の五箇条の御誓文に基づき、明治政府は法の近代化を国家の重要課題に据えます。フランス人法学者ボアソナードを招聘し、1880年には、近代的な旧刑法と治罪法を起草させました。

これにより身分制刑罰から「罪刑法定主義」(罪と罰を法律で定める原則)への転換が実現しました。さらに裁判所構成法により三審制※が導入され、統一的な司法制度の基盤が築かれました。

ただし弁護士制度や市民参加の仕組みは限定的で、裁判の運営と法解釈を裁判官ではなく司法官僚が主導し、判決運用の統一と効率を重視する日本特有の司法体制(官僚主導的司法)でした。

民法・刑法・商法などの整備

1890年、ボアソナードが起草した民法が公布されましたが、家族制度のあり方をめぐり「民法典論争」※が起きます。穂積八束らの批判により施行が延期され、1898年の新民法では戸主権を重視した家父長的規定が盛り込まれました。

刑法はドイツ法の影響を受けて1890年に改正され、商法はロエスレルの旧商法を基に、梅謙次郎ら日本人学者が修正を加えて1899年に新商法として成立しました。これらの過程では伊藤博文が総裁を務める法典調査会が中心となり、日本人自身の手による法典整備が進められました。

大日本帝国憲法(1889年)

この時代、憲法制定は近代国家としての最重要課題でした。伊藤博文はドイツ(プロイセン)憲法を参考に、君主権を強く位置づける立憲体制を構想しました。

井上毅・伊東巳代治・金子堅太郎らとともに草案を作成し、1889年2月11日、天皇が自ら制定する「欽定憲法」として大日本帝国憲法を発布しました。天皇を統治権の総攬者※としつつ議会制度や近代的権利保障も一定程度認めるという妥協的な内容で、日本の近代国家体制の法的基盤となりました。

このような一連の改革により、日本は1911年に不平等条約の完全改正を達成し、西洋諸国と対等な国際的地位を確立しました。明治期の法整備は、戦後の民主的法制度への前段階として大きな意味を持ちました。*5)

現代:戦後改革と民主的法制度(1945年~現在)

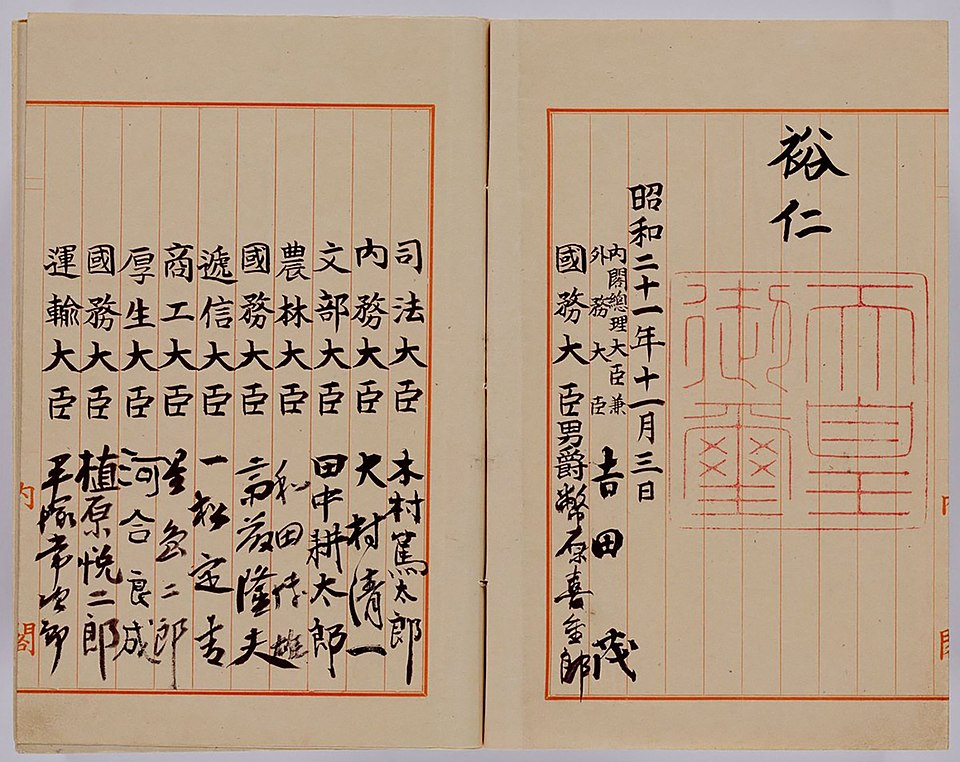

【日本国憲法の原本(御名御璽と大臣の副署)】

戦後の日本は、軍事独裁から平和主義に基づく民主国家へと根本的に転換しました。国際比較では法制度の安定性は高く評価される一方、近年は人権・デジタル化・国際化への対応など「制度の現代化」が課題として議論されています。

特に人権影響評価や外国人への法サービス、多言語での法情報発信といった取り組みが、グローバル基準との整合性を図るうえで求められています。ここでは日本国憲法の制定から近年の法改正、国際人権規範との関係までを確認していきましょう。

日本国憲法(1947年)

1947年施行の日本国憲法は、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を三原則としました。特に第9条は「戦争放棄」と「戦力不保持」を明記し、世界的に稀有な平和憲法となりました。

また選挙権は男女に平等に与えられ、個人の尊厳を基盤とする近代的民主憲法が確立されました。一方で、憲法は一度も改正されておらず、自衛隊や緊急事態条項をめぐる議論が続いています。

戦後法制改革(民法改正・労働法)

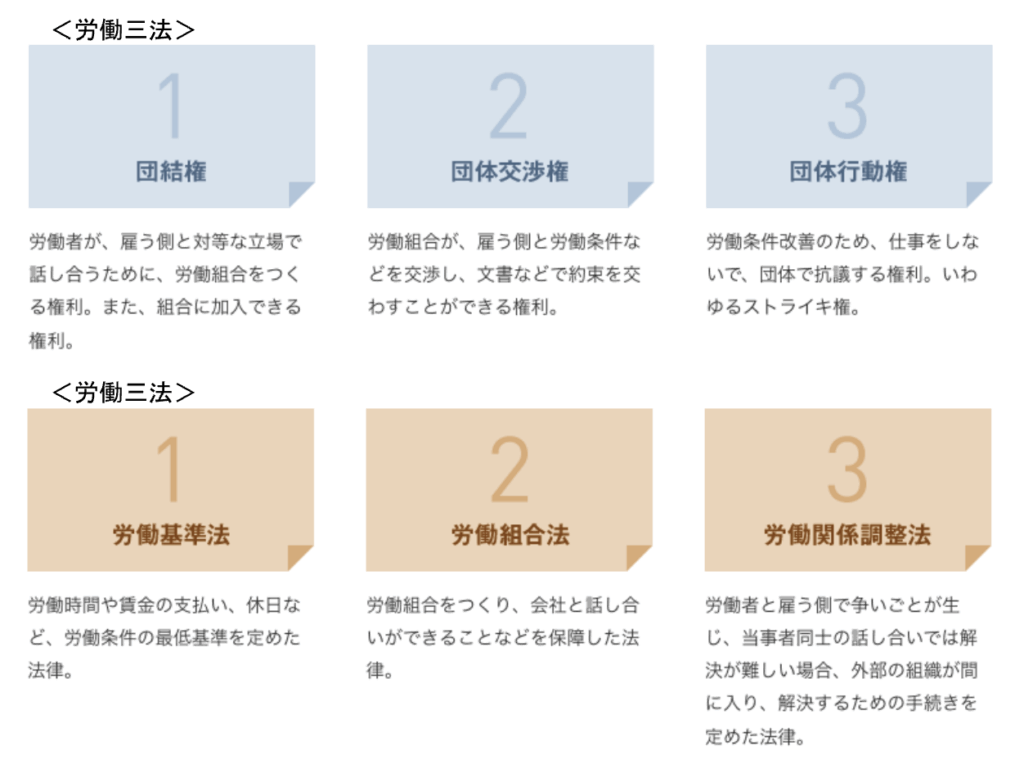

戦後改革では、家制度を廃止し個人の尊厳を重視する民法が成立しました。併せて労働三法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)が整備され、労働条件の最低基準や団体交渉権が保障されました。

これにより、民主化と産業復興を支える法的基盤が築かれました。

【労働三権と労働三法】

平成・令和の法改正動向

近年は社会の変化に対応した大規模改正が行われています。2020年の民法改正では契約ルール※や消滅時効制度※が見直され、時代に合わせた取引実態への適応が進んでいます。

この改正では、従来の売買契約やサービス提供といった物品・役務取引に加え、

- オンライン販売

- サブスクリプション契約

- クラウドサービス利用

など、現代の多様化した商取引全般が、インターネット上の電子商取引やデジタル契約を含むあらゆる取引形態の実情に合わせて見直されました。

労働分野でも2024年にフリーランス保護法が施行され、契約や報酬の透明性が義務化されました。さらにテレワークや育児・介護制度の拡充など、柔軟な働き方に向けた法整備が進んでいます。

国際人権規範との関係

日本は国連人権規約や女子差別撤廃条約などに同意し、2020年には「ビジネスと人権に関する国家行動計画」を策定しました。企業に人権配慮を求めるガイドラインも整備されています。

しかし、死刑制度やLGBTQ+権利など国際社会からの勧告も多く、国際人権基準とのギャップは依然として課題です。

このように現代の法制度は、戦後の民主化を基盤に、グローバル化や社会変化に応じて継続的に改革を重ねています。*6)

法律とSDGs

法律の歴史が目指してきた「公正な社会の追求」は、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念と本質的に共通します。法律は、SDGsという世界目標を、国家や個人が守るべき具体的な権利や義務へと落とし込む社会基盤なのです。

SDGs目標5:ジェンダー平等を実現しよう

法律は、性別による差別をなくし、ジェンダー平等を達成するための最も強力な手段です。戦後民法改正による家父長制の廃止や、1986年の男女雇用機会均等法の制定は、日本の男女平等の法的基盤を築きました。

近年も育児・介護休業法の改正などが進められており、法整備を通じてジェンダー平等の実現が図られています。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

法律は、差別的な慣行をなくし、誰もが社会に参加できる機会を保障します。日本では、障害者差別解消法によって障害のある人への不当な差別が禁じられているほか、生活保護法などが経済的に困難な立場にある人々の権利を支えています。

これにより、様々な立場の人々の不平等を是正し、包摂的な社会の実現を目指します。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

この目標の核心は、全ての人が法の下に平等であり、公平な司法制度を利用できる「法の支配」の確立です。日本では、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度や、誰もが法的な支援を受けられるように設立された法テラス(日本司法支援センター)の活動などを通じて、すべての人への司法アクセスの提供が進められています。これは、平和で公正な社会を築くための根幹となる取り組みです。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【現在の法務省(中央合同庁舎第6号館A棟)】

日本の法律の歴史は、古代の道徳規範から現代に至るまで、常に社会の安定と公正を追求する変革の歩みでした。法律は、時代ごとの課題に応じて姿を変えながらも、「すべての人が安心して共存できる社会」という理念を一貫して目指してきました。

近年の動向として、2024年にEUで「企業持続可能性デューディリジェンス指令(CSDDD)」が採択され、サプライチェーン全体での人権尊重が日本企業にも求められるようになりました。国内でも、弁護士会や教育機関が「正解が一つではない課題を解決する法的思考」の育成に注力し、法教育の再評価が進んでいます。

国際的に見ると、法制度は各国の文化を反映しつつ、人権や民主主義といった普遍的価値の実現を担っています。法の支配の確立が急務の国もあれば、制度の現代化が課題の国もあり、立場は異なっても、誰もが法的保護を受けられる包摂的な仕組みづくりが世界共通の課題となっています。

このように、法律を学ぶ意義は、単に自らの権利を知ることにとどまらず、異なる立場の人々を尊重し共通の解決策を導く力を養う点にあります。あなたは未来の世代のため、どのような社会ルールの発展を望みますか?

一人ひとりが法的リテラシーを高め、建設的な対話を重ねることこそ、より公正で持続可能な世界への確かな一歩となるのです。今日からあなたができることは何か、考えてみましょう。*8)

<参考・引用文献>

*1)法律の基礎知識:私たちの暮らしとルールの関係

WIKIMEDIA COMMONS『Ministry of Justice Japan01s3200』

法務省『高校生を対象とした教材』

日本弁護士連合会『法教育とは』

Wikipedia『大陸法』

神戸大学『アメリカ法Ⅰ.英米法概観』

一橋大学『前近代の法体系から、現代の法体系をとらえなおす』(2017年)

*2)日本で最初に作られた法律(604年~701年)

WIKIMEDIA COMMONS『Prince Shotoku with Two Princes by Kano Osanobu 1842』

文化庁『政治家 聖徳太子の功績とは?前編』

東京大学『大化改新論と律令制研究』(2008年11月)

京都宮廷文化研究所『第9回 画期的な「大化改新」を主導された天智天皇』(2022年12月)

國學院大學『立法史をさぐると日本の法文化が見えてくる』(2020年6月)

世界史の窓『律令/律令制度』

*3)平安時代:律令国家の法制度(701年~1185年)

WIKIMEDIA COMMONS『Fujiwara no Fuhito』

文化庁『延喜式』

名古屋大学『日本古代における律令規定と行政文書』

明治大学『Ⅲ.研究成果(2)日本古代学研究の実践』

Wikipedia『律令制』

嵐 義人『憲法における國際性 日本文化論の覗點から』(2002年12月)

*4)江戸時代:幕府の統一法制(1603年~1867年)

WIKIMEDIA COMMONS『Tokugawa Ieyasu2』

國學院大學『暴れん坊将軍の作った法律はこんなに画期的だった!』(2017年12月)

京都大学『<論説>武家諸法度と諸士法度 –末期養子の禁緩和の再検討を手がかりに–』(2022年3月)

Wikipedia『禁中並公家諸法度』

早稲田大学『Vol.9 法制史(1/2)/【江戸時代の罪と罰】幕府が悩んだ量刑判断と「公事方御定書」が下した解釈』

JA共済総合研究所『日本伝統農村の共済と村・五人組・百姓株式―近世農村の「潰百姓」防止対策―』

*5)明治時代:西洋法の導入と近代化(1868年~1945年)

WIKIMEDIA COMMONS『Meiji emperor color』

国立国会図書館『大日本帝国憲法』

岸上 晴志『日本法学事始考ーボアソナードと立法者意思ー』

神奈川県弁護士会『日本近代法の父』(2015年10月)

山川出版社『不平等条約(ふびょうどうじょうやく)』

Wikipedia『ナポレオン諸法典』

*6)現代:戦後改革と民主的法制度(1945年~現在)

WIKIMEDIA COMMONS『Nihon Kenpo02』

日本労働組合連合『働く人の権利とは?』

衆議院『日本国憲法』(1946年11月)

日本弁護士会『憲法の恒久平和主義を堅持し、立憲主義・民主主義を回復するための宣言』

厚生労働省『「働き方改革」の実現に向けて』

経済産業省『「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」に係る意見募集の結果について』(2022年9月)

内閣府『経済財政運営と改革の基本方針2025 について』(2025年6月)

*7)法律とSDGs

国際連合広報センター『持続可能な開発目標(SDGs)とは』

法務省『法務省におけるSDGs推進の取組』

World Vision『SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」の現状や取り組みを解説』(2025年6月)

World Vision『SDGs目標5「ジェンダー平等」とは | 日本の現状や取り組みを解説』(2025年3月)

東京弁護士会『憲法と人権擁護の観点からSDGsの実現を目指す2022年宣言』(2022年3月)

*8)まとめ

WIKIMEDIA COMMONS『中央合同庁舎第6号館A棟』

法務省『人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)』(2025年6月)

愛知県弁護士会『法教育委員会の取り組みをご紹介します』(2025年4月)

Business & Law『EUのCSDDD発効に伴う日本企業の対応』(2025年7月)

戸田記念国際平和研究所『民主主義の危機と課題 政策検討会議』(2023年6月)

日本学術会議「グローバル化の中の法 何が問題か」

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。