生理休暇を取得したことがあるでしょうか?

日本では世界に先駆けて生理休暇制度が制定されています。しかし、現状の取得率は実に低いのです。生理に伴う症状は個人差が大きいので、とてもつらい症状なのに周囲の軽い症状の方と比べて我慢してしまったり、女性特有という点から男性にはあまり堂々と言えなかったり・・・。

今や「ワーク・ライフバランスのとれた生活を送る」ことは、当然と言っても過言ではない社会となったのに、せっかくの制度の利用者が何故少ないのでしょう。

その原因や制度の特徴をデータを見ながら解説していきます。また、取得するメリットも整理していきますので、安心して制度を利用できるよう、一緒に考えていきましょう。

目次

生理休暇とは

生理休暇とは、月経中の体調不良等のため就業が著しく困難な女性が請求することができる休暇です。日本では早くから労働問題の1つとして取り上げられ、戦後現在の労働基準法が制定されると同時に、「生理休暇」という文言はありませんが、「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として同法に位置付けられている休暇です。

法的に保証された権利

生理休暇は、労働基準法第68条に以下のように規定されています。

”(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。”

さらに違反した場合、「30万円以下の罰金」が科せられることも120条に規定されています。

「就業が著しく困難」とは?

月経に伴う体調不良には、腹痛・腰痛・頭痛や、吐気など様々です。「就業が著しく困難」な程度とは、個人差がありますが、一般的には次のような場合が該当すると考えられます。

- 痛み止めを使ってもその症状が継続する。

- 1〜2日安静にしていてもその症状が継続する。

就業ばかりではなく、日常生活に支障をきたす程度になると、月経困難症、または他の疾病が考えられるので、休むだけでなく医療機関を受診すべき段階と言えるでしょう。

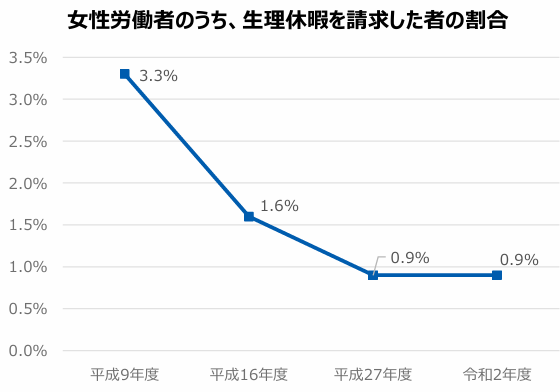

生理休暇取得状況

では、現在の働く女性はどのくらい生理休暇をとっているのでしょう。

グラフが示すように、請求した女性労働者は令和2年度0.9%という低い水準です。事業所の割合でも、請求者がいたのはわずか3.3%となっています。制度はあるものの利用されていないことが分かります。

利用しにくさの理由として上げられているのは、職場の環境や雰囲気が大きく影響してると考えられます。この点については後の章で詳しく解説しますので、先に生理休暇の特徴をとらえておきましょう。

生理休暇の特徴

労働基準法で定義されている生理休暇ですが、もう少し具体的な特徴を整理していきましょう。

制度として利用率が低い現状を踏まえると、その手続きを複雑にすると制度自体が使われなくなってしまう恐れがあります。そのため、以下のような特徴を持たせています。

取得方法は?

生理休暇を申請するのに、原則として医師の診断書のような厳格な証明は必要ありません。

同僚の証言があるなど、事実であることが推測できる簡単な証明で差し支えないとされています。

期間はどのくらとれるのか

企業側が休暇の日数を限定することはできません。また、半日・時間単位で請求することもできます。業種によって制限されることもありません。

生理休暇中の賃金は有給?無給?

休暇期間中の賃金については、法的な規定はありません。当事者の自由とされています。

しかし、このことが女性労働者側の著しい不利にならないよう、出勤日として計上したり、出勤率の算出に配慮したりすることが認められています。ですが「有給」を保証するものでもありません。

2020年の厚生労働省の調査によると、

- 生理休暇を無給としている事業所:67.3%

- 生理休暇を有給としている事業所:29.0%

となっており、有給とする割合は低く留まっています。以前に比べると増加しているものの、さらなる取りやすさの工夫が望まれるところです。

<母性保護制度利用期間期間中に賃金支給がある事業所割合>

世界の生理休暇

実は、世界で整理級が法的に位置付けられている国は数か国しかありません。

ヨーロッパでは、2023年にスペインで初めて法制化されました。日本は生理休暇の法制化では先進国と言えるのです。

男女平等の価値観が定着している感のある欧米ですが、女性限定であることが男性からみての不平等感につながったり、医師の診断書が必要という条件の厳しさがあったりするため、取得率は日本同様に低くとどまっています。

生理休暇を取得するメリット

性別に限らず健康に働き続けるための制度が機能することは大切なことです。「取りたいが取れていない」状況を改善するためにも、生理休暇を取得するメリットを整理していきましょう。

労働者のメリット:安心からパフォーマンスの向上へ

生理による不快な症状を我慢して働いている女性は、66.4%に上っています。我慢して働いている状態はそれ自体ストレスです。またその状態を続けてしまうと、より体調をくずし、他の疾病につながってしまったりする心配があります。

我慢をすることなく、生理休暇を利用して休養を取れることは、

- 女性が心身共に安心して働ける

- 症状を悪化させるリスクが減る

- 女性社員のパフォーマンスが向上する

といった状況を生み出します。

女性の健康は母性維持や社会全体のパフォーマンス向上につながります。

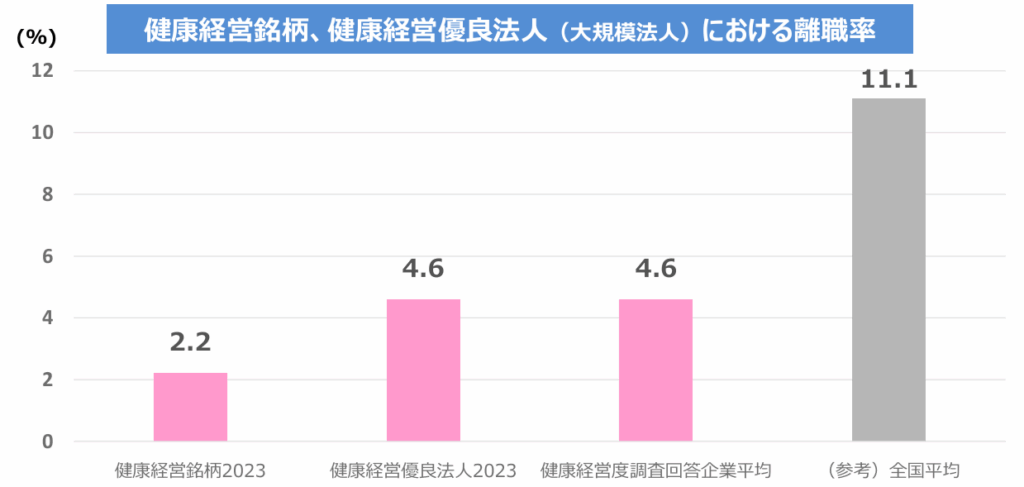

企業のメリット:女性の離職防止

労働生産人口の減少という大きな課題を抱える一方、ワーク・ライフバランスのよい働き方が志向される現代です。

生理休暇を始め、女性の健康経営に積極的な企業は、女性の離職率が企業全体の半分以下の結果となっています。キャリアを蓄積し力を発揮できるようになった女性は、企業の発展の担い手となるにちがいありません。

女性従業員だけでなく、就活者が就職先を決める時も「心身の健康を保ちながら働ける」かどうかが大きな決め手となっています。

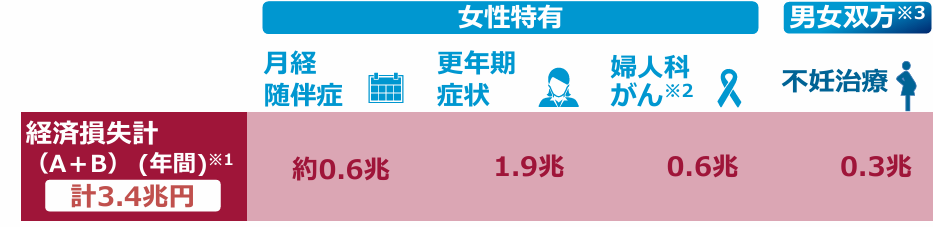

社会のメリット:経済損失に歯止め

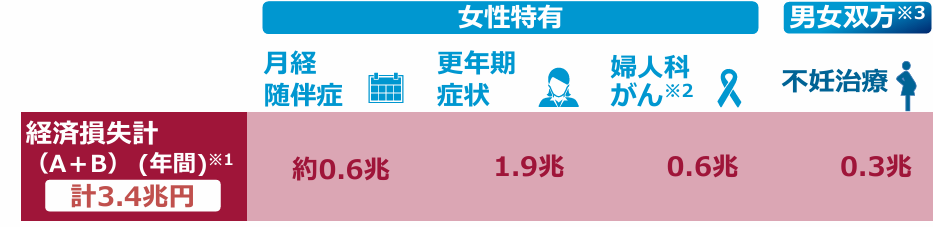

令和6年2月経済産業省は、女性特有の健康課題に対策を取らなかった場合の経済損失を、

欠勤・パフォーマンス低下・離職率を指標として試算しています。その結果、生理に伴う症状に対策を取らなかった場合の損失を約0.6兆円と算出しています。また、女性の健康問題に係る損失は、規模が大きく、短期間に生じるとも分析しています。

生理休暇取得のメリットは、日本社会の経済にも大きく関わってくるのです。

<女性特有の健康課題による社会全体の経済損失>

生理休暇を取得するデメリット・課題

次にデメリット・課題について考えていきましょう。

前述したように多くの女性が我慢して休暇を取らないでいる状況で、女性側からすれば「取りたくても取りにくい」のです。では、どの視点で見るとデメリットといえるのでしょう。

男性従業員の不公平感

生理休暇は男性にはないことから、男性から「不公平ではないか」という意見がでることがあります。男性従業員、特に男性上司のこういった声は、女性が生理休暇を申請しにくい理由にも挙げられています。

また、症状の自覚は本人にしかわからないことから、制度を利用せずにいる人とよく利用する人への周囲の反応が違ってきてしまう場合もあります。

しかし月経は生理学上の特性であり、当事者の責任ではありません。取得することによって、職場や社会全体にメリットがあるのですから、企業は社内の男性従業員はもちろんのこと、社員全体の理解を深める努力をする必要があります。

職場に迷惑?

人手不足の企業、繁忙期に入っている企業では、当事者も周囲も周囲の仕事量が増えることを心配します。それを「しわ寄せ」ととらえると「迷惑」という結論になってしまいます。

しかし必要な休暇を取らず、状態を悪化させることの方がより大きなデメリットに繋がってしまうのではないでしょうか。

見えてくる課題

デメリットの整理から、以下の解決すべき課題も見えてきます。

- 男性の不公平感を是正し、周囲の理解を深める。

- 健康状態に合わせた働き方・環境を整える。

この課題を踏まえ、生理休暇について企業が抑えるべきポイントを、次章で詳しく解説していきます。

生理休暇に関して企業が注意すべきポイント

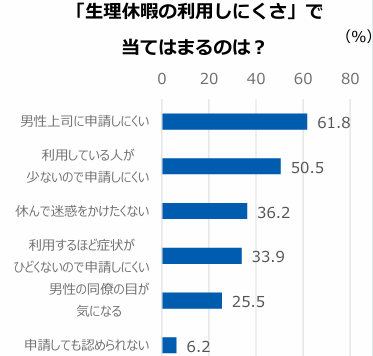

上のグラフは「生理休暇を利用しにくい要因」を表したものです。前章の「課題」とよく符合しています。健康経営を推進する経済産業省は、企業に向けて3つの施策の実施を勧めています。

- リテラシーの向上

- 相談窓口の設置

- 働きやすい環境

1.リテラシーの向上

「相談しにくい」とされる男性上司の中には、「女性特有な問題なので的確に対応できない」という声もあります。上司・同僚・部下への接し方などを含めた健康に関する研修が望まれます。

<事例:NTTドコモ>

2016年に、若手女性社員とその上司を対象にして「女性のライフステージと健康セミナー」を開催、女性のキャリアアップと心身の問題を関連させて考える研修となりました。

2.相談窓口の設置

利用しやすい相談窓口があるということは、早期解決の決め手にもなります。適任者を担当に選び、その探傷車の研修も支援することが望まれます。

また相談しただけでなく、解決に向けて産業医など医療機関との連携も視野に入れておくと効果的です。

<事例:花王>

「女性の健康に関する相談窓口」解説。産業医にメールで気軽に相談できる。

3.働きやすい環境

それぞれの職場に合わせて柔軟な働き方ができるようにすることは、生理休暇取得ばかりでなく、必要な全ての休暇を取りやすくすることに繋がります。

テレワークの導入やシフトの改善など、コロナ禍で改善された点をさらに継続・向上させることが働きやすい環境をつくります。

近年は、生理休暇という名称を見直すことで取りやすさを促進しようとしている企業もあります。生理休暇を幅広く解釈し、男性にも不公平感を持たれないような工夫が見られます。

<事例>

〇大和リースの「M休暇」(2022年)月経前の症状も対象とする

〇日興証券の「マイケア休暇」(2024年)性別を問わず更年期などにも対応。

いずれの事例も生理休暇取得率の向上につながっています。

生理休暇とSDGs

最後に生理休暇とSDGsとの関わりについてお話しします。

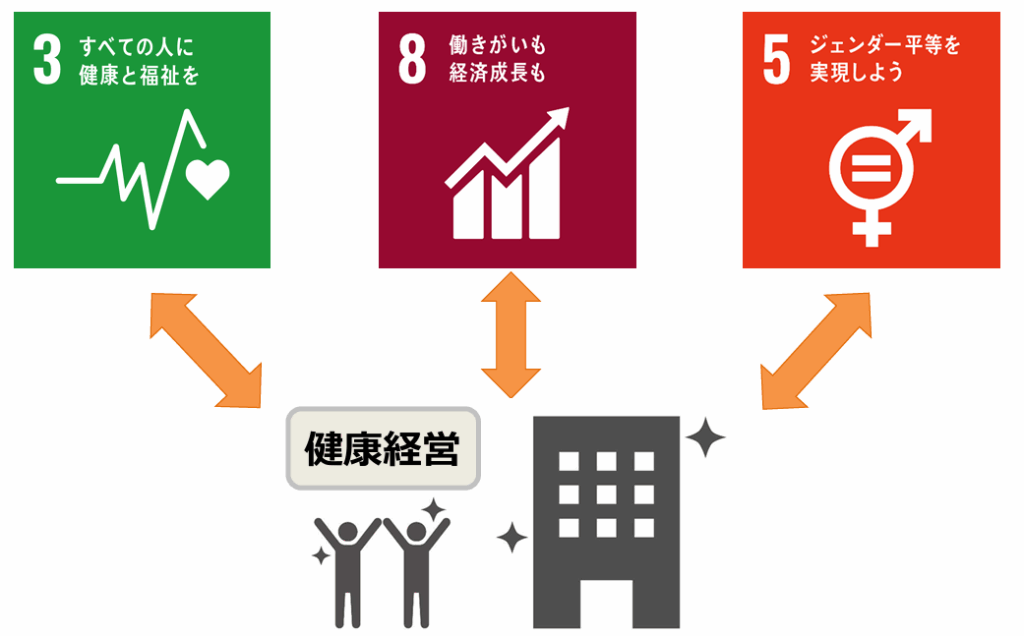

経済産業省は、健康経営をSDGsの3つの目標達成に結び付けて展開しています。

生理休暇の取得は、労働者・企業・社会の3者にメリットのあるものです。労働者個々の心身の健康を維持・促進することは、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」、離職防止や経済損失に歯止めをかける点は、SDGs目標8「働きがいも経済成長も」に直結しています。

ここでは、さらにSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関わりについて考えていきましょう。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関わり

この目標のゴールは「ジェンダー平等を達成し、すべての女性・少女のエンパワーメントを行う」ことです。目標5は9つのターゲットからなっています。その最後のターゲットには下のように記されています。

” ジェンダー平等の促進と、全ての女性・少女のあらゆるレベルにおけるエンパワーメントのため、適正な政策や拘束力のある法律を導入し強化する。”

日本は生理休暇という制度の先進国です。そして月経だけでなく、更年期対策など様々な生理現象に幅を広げようと制度を進化させつつあります。取得する側も、適正かつ大いに利用することで、この目標の実現に貢献して行くのではないでしょうか。

まとめ

生理休暇について、制度の意義や特徴、取得するメリット・デメリットを解説してきました。整理した課題から企業が運用する際の注意点もまとめてきました。

生理の際の手当や体調管理をわずらわしく感じる女性も多いことでしょう。休養を取らずに過ごしてしまい、回復を遅らせてしまった方もいます。休暇をとり体調を整えられる制度は、女性の能力発揮を支援する制度です。女性が能力を発揮できることは、周囲の男性・スタッフ全員、職場や社会への大きなメリットです。そして制度は、利用することでよりよいものに進化していきます。

多くの方が心身の健康を保ちながら働くことを望んでいます。生理休暇を取得することが、そのための有効な手立ての1つであることをご理解頂けたら幸いです。

<参考資料・文献>

*1)生理休暇とは

特集 働く女性と生理休暇(厚生労働省)

働く女性と生理休暇について(厚生労働省)

労働基準法 | e-Gov 法令検索

働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)

生理休暇 – Wikipedia

*2)生理休暇の特徴

働く女性と生理休暇について(厚生労働省)

04 R2調査結果の概要(事業所)

雇用均等基本調査(女性雇用管理基本調査) 16 生理休暇請求者の有無別事業所割合及び請求者割合 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

コラム2 生理休暇の国際比較(男女共同参画局)

*3)生理休暇を取得するメリット

健康経営の推進について(経済産業省)

働く女性と生理休暇について(厚生労働省)

女性特有の健康課題による経済損失の試算と 健康経営の必要性について(経済産業省)

*4)生理休暇を取得するデメリット・課題

生理休暇とは?おかしい?取りすぎ?女性のための法律で定められた制度

*5)生理休暇に関して企業が注意すべきポイント

働く女性と生理休暇について(厚生労働省)

健康経営における女性の健康の取り組みについて(経済産業省)

*6)生理休暇とSDGs

健康経営の推進について(経済産業省)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター